鄂尔多斯盆地奥陶系中组合微生物碳酸盐岩分布规律及沉积模式

2022-01-08魏柳斌赵俊兴苏中堂魏新善任军峰黄正良武春英

魏柳斌 ,赵俊兴 ,苏中堂 ,魏新善 ,任军峰 ,黄正良 ,武春英

(1. 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610059;2. 成都理工大学沉积地质研究院,成都 610059;3. 中国石油长庆油田公司勘探开发研究院,西安 710018;4. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安 710018)

0 引言

微生物碳酸盐岩既是重要的油气储集层,也是重要的烃源层[1-2]。微生物指蓝细菌、细菌、小型藻类等需要借助显微镜才能观察到的微小生物,它们可以通过捕集、粘结、直接矿化或者诱导矿化作用,形成以碳酸盐岩为主的矿物沉积——微生物碳酸盐岩[3-4]。显生宙以来,由于后生动物和其他真核生物的竞争,微生物在正常海水环境下往往难以生存,抑制了微生物碳酸盐岩沉积,仅在某些特殊的环境下才得以保存,特别是像现代澳大利亚鲨鱼湾超盐度的海湾环境[5-6],为微生物生存和发展提供了避风港,从而有利于微生物碳酸盐岩的发育。因此,碳酸盐岩-膏盐岩共生体系内往往伴生大量的微生物碳酸盐岩沉积[7-10]。

鄂尔多斯盆地中东部奥陶系马家沟组发育巨厚的碳酸盐岩-膏盐岩旋回性沉积,一直以来都是油气勘探的重要层系。20世纪 90年代末,国内最大的整装气田——靖边大气田被发现,储集层类型是含膏云坪相带的硬石膏结核白云岩溶蚀形成的膏模孔储集层[11-12]。经过近30年的持续深入研究和不懈勘探实践,含气面积不断扩大,探明储量持续攀升,已几近形成万亿立方米储量大气区[13]。近年来,为进一步拓展勘探领域,寻找新的规模储量接替区,鄂尔多斯盆地中东部奥陶系天然气勘探不断向深层拓展,奥陶系中组合天然气勘探取得重大突破,特别是奥陶系马五6亚段厚层膏盐岩之下也取得新发现[14-15]。研究发现,奥陶系中组合(包括奥陶系盐下)储集层类型与奥陶系顶部风化壳储集层存在显著差异,微生物碳酸盐岩是其重要的储集层类型,孔隙类型以微生物格架孔及微生物组构溶孔为主。前人分析了盆地中东部奥陶系中组合微生物碳酸盐岩地层特征、白云石化机理、孔隙类型、成岩演化及储盖组合[16-19],但关于盆地中东部奥陶系中组合微生物碳酸盐岩的分布规律尚不清楚,制约了盆地中东部奥陶系中组合天然气勘探进程。针对上述问题,本文以露头剖面、钻井岩心、铸体薄片等研究为基础,系统分析盆地中东部奥陶系中组合微生物碳酸盐岩类型、微相组合及分布规律,进一步构建微生物碳酸盐岩发育模式,以期为今后鄂尔多斯盆地奥陶系中组合天然气勘探提供借鉴。

1 区域地质概况

1.1 古构造格局

鄂尔多斯盆地早古生代隶属华北克拉通的一部分,主要以碳酸盐岩沉积为主,但与华北克拉通的整体沉积面貌相比表现出较大的独特性,尤其是在奥陶纪,受中央古隆起、伊盟隆起、吕梁隆起的障壁作用[20],盆地东部发育大规模膏盐岩沉积层(见图 1)。表明奥陶纪其在构造格局、岩相古地理背景等方面与华北克拉通已开始出现明显的构造与沉积分异。近期钻探证实,盆地中部乌审旗—靖边地区还发育寒武系古隆起,该区缺失寒武系沉积,中元古界长城系与中奥陶统马家沟组直接接触。该古隆起对中奥陶统马家沟组沉积具有一定继承性影响,将盆地中东部分隔为两个次级洼陷,即盆地东部的米脂洼陷和盆地中部的靖西洼陷[21](见图1a)。

1.2 地层发育特征

盆地中东部奥陶系马家沟组最大特点是发育海退-海侵的旋回性沉积,地层厚度为400~900 m,形成碳酸盐岩-膏盐岩交替发育的局限台地相沉积建造,依据沉积旋回和岩性组合特征自下而上可划分为 6个段,其中马一段、马三段、马五段为海退期蒸发岩层,以石盐岩、石膏岩沉积为主,间夹碳酸盐岩沉积层。马二段、马四段、马六段为海侵期碳酸盐岩层,以石灰岩、白云岩沉积为主。马五段又发育次一级的碳酸盐岩-膏盐岩旋回,自上而下可划分为10个亚段,其中马五4、马五6、马五8、马五10等亚段为海退期蒸发岩层,以石膏岩、石盐岩及泥质白云岩为主,马五5、马五7、马五9等亚段为海侵期碳酸盐岩层[22-23],以粉晶白云岩、灰质云岩、云质灰岩为主。近期勘探研究者将盆地中东部奥陶系马家沟组划分为 3个含气组合(见图1b):马五4—马五1亚段为上部含气组合(简称上组合),马五10—马五5亚段为中部含气组合(简称中组合),马四段及其以下为下部含气组合(简称下组合)。

图1 鄂尔多斯盆地奥陶系地层厚度(a)及奥陶系马家沟组地层柱状简图(b)

2 微生物碳酸盐岩分类

微生物碳酸盐岩的结构和构造可分为 4个尺度,包括巨型沉积构造、大型沉积构造、中型沉积构造、微型沉积构造[24]。①巨型沉积构造,用来描述其在地层内的空间展布,可达几米至几十米,如微生物丘、微生物坪(层)等;②大型沉积构造,用来描述其宏观形貌特征,可达几十厘米至几米,形如丘状、柱状、穹隆状;③中型沉积构造,用来描述宏观组构特征,如叠层构造(叠层石)、凝块构造(凝块石)等;④微型构造,显微镜下才能观察到的微观构造,如微生物组构等。对于油气勘探而言,微型—中型沉积构造多用于沉积微相类型及储集层成因机理方面的研究,而大型—巨型沉积构造对了解宏观地层格架内微生物碳酸盐岩的空间展布更具实际意义。

2.1 大型—巨型沉积构造分类

盆地中东部奥陶系中组合微生物碳酸盐岩可分为两种巨型沉积构造。①微生物坪(层),主要形成于潮坪环境,横向上分布稳定,大面积连续分布,缺乏明显的古地貌隆起。以盆地中东部马五5亚段底部微生物碳酸盐岩为例,该层微生物碳酸盐岩是一套海侵初期的微生物坪建造,盆地东部兴县关家崖剖面马五5亚段底部发育核形石微生物坪,单层厚度仅0.6 m(见图2a、图2b、图2e),向西至米脂—神木地区,相变为柱状叠层石微生物坪。②微生物丘,主要由微生物丘或丘滩复合体组成,单层厚度大,最大可达25 m,尽管盆地中东部奥陶系中组合露头剖面尚未发现微生物丘建造,但可通过盆地南缘富平金粟山奥陶系剖面了解微生物丘形貌特征[25],该剖面位于盆地南缘奥陶系台缘带,实测剖面发现在马六段发育6期叠加生长的叠层石丘,累计厚度可达80 m,丘状凸起明显(见图2c、图2d),主要由层-柱状叠层石组成(见图2f)。

图2 鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组微生物碳酸盐岩大型—巨型沉积构造特征

2.2 微型—中型沉积构造分类

2.2.1 叠层石

叠层石白云岩渗透率为(0.14~0.92)×10-3μm2,平均渗透率为0.36×10-3μm2;孔隙度为2.11%~7.01%,平均孔隙度为5.31%。具纹层构造,形貌特征丰富,包括层状、圆顶状、丘状、柱状等类型。叠层石形态的差异主要与造席微生物群落及沉积环境有关[26],尤其是相关生态系统对叠层石形态特征起着重要控制作用:①层状叠层石,呈纹层状,波纹的起伏度一般小于2 cm,多形成于潮间带上部或者潮上带(见图3a、图3b);②圆顶状叠层石,个体较小,一般高6~8 cm,孤立生长或者相互叠置(见图3c),该类叠层石可能形成于微生物丘顶部或者侧翼生长的“卫星丘”;③丘状叠层石,形态特征似半球体,球体之间紧密排列或者孤立分布,球体一般高4~5 cm,宽5~10 cm,常出现在潮间带(见图3d);④柱状叠层石,形态特征最为复杂、多变,柱体呈哑铃状(见图3e)、树枝状(见图3f)、纺锤状(见图3g)等。除此之外,相对开阔环境的叠层石受生物扰动影响明显,叠层石边缘被后生生物破坏呈不规则状(见图3h)。

叠层石的显微特征较为简单,主要由明暗相间的纹层组成,暗层富含有机质,亮层由泥晶球粒或者泥晶团块组成,发育形态多样的窗格状构造(见图 4a、图4b)。这些组构多被解释为蓝细菌光合作用产生的氧气气泡的残余物[27-29],进一步说明其成因与微生物席(膜)的钙化作用有关。

2.2.2 凝块石

凝块石白云岩渗透率为(1.46~28.08)×10-3μm2,平均渗透率为 9.82×10-3μm2;孔隙度为 5.62%~14.60%,平均孔隙度为 9.02%。具凝块结构,主要形成于潮间带下部至潮下带。依据其形貌特征可分层状、网状及树枝状[30],代表了不同的沉积环境或水体能量。层状凝块石见断续水平状菌纹层与凝块相间分布,发育窗格孔,代表较低的水体能量(见图3i)。网状凝块石具明显斑粒结构,由团块状的凝块组成[31],颜色较深,大小为几毫米至厘米级,凝块间的包囊体多发生强烈白云石化作用,晶粒较粗,颜色较淡,与凝块形成强烈反差,该类凝块石整体障积能力较强,水体能量中等(见图3j)。树枝状凝块石,多垂直生长,向上可呈树枝状分叉,整体沉积水体较深,能量较高(见图 3k、图 3l)。

凝块石显微特征较复杂,由凝块及凝块间的微亮晶充填物组成。凝块由暗色泥晶、泥晶团块组成,也可由蓝细菌、暗色泥晶及微亮晶共同聚合而成。凝块形态极不规则,个体大小差异悬殊,直径为100~1 000 μm。值得注意的是,在一些较大的暗色泥晶组成的凝块当中,可以见到较为典型的钙化蓝细菌,这些钙化蓝细菌也是凝块石作为微生物成因的直接证据(见图4c—图4e),主要包括饼状菌、海德菌及石松藻状钙化微生物等[32-38]。

2.2.3 核形石

核形石仅在盆地东缘兴县关家崖剖面、桃 112井马五5亚段见到(见图2a、图2e、图4f),以灰岩为主,基质孔隙不发育,厚度一般为0.4~1.0 m。核形石多呈椭圆状或者肾状,直径一般为2~6 cm,核形石间被亮晶方解石充填,其内部圈层由围绕核心的不规则状同心纹状包壳组成,外部圈层呈页片状放射结构,单个页片宽约500 μm。核形石内部隐约可见一些丝状菌类,其成因可能与蓝细菌的钙化作用有关。

3 微生物碳酸盐岩的沉积环境及分布规律

3.1 微生物坪分布规律

3.1.1 层序旋回控制微生物坪垂向分布

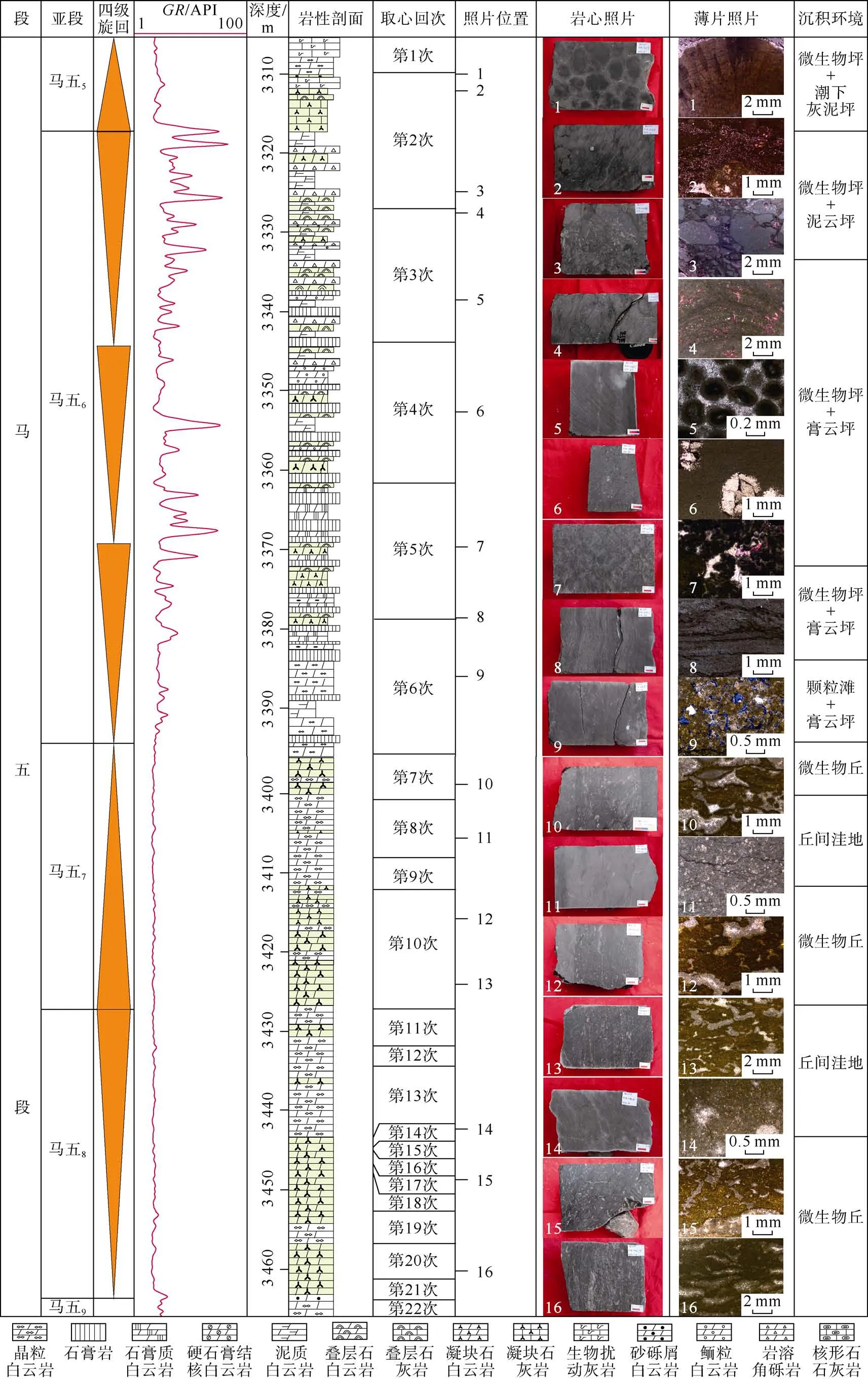

通过对盆地中东部奥陶系中组合微相序列解剖发现,奥陶系中组合微生物坪主要发育在马五5亚段底部和马五6亚段,呈多层段夹于蒸发岩层当中,单层厚度一般为2~3 m,累计厚度可达70 m,垂向上与蒸发岩共生发育(见图 5)。微生物坪主要由叠层石和凝块石组成,马五5亚段偶见核形石。马五5亚段底部和马五6亚段微生物碳酸盐岩的差异主要表现在中型沉积构造特征上,马五5亚段底部微生物坪奠基于马五6亚段膏盐岩之上,形成于马五6亚段、马五5亚段由膏盐岩向碳酸盐岩转换的海侵初期。直立生长,主要由柱状叠层石和网状、树枝状凝块石组成(见图3e—图3l)。而马五6亚段的微生物坪的中型构造以横向拓扑为主,叠层石以层状、丘状为主,凝块石以层状、网状为主。

图5 鄂尔多斯盆地中东部桃112井奥陶系中组合综合柱状图(GR—自然伽马)

微生物坪的发育受层序旋回控制作用明显,海平面的升降导致障壁古隆起的浸没或暴露,进而导致台地内部海水盐度的变化,沉积(结晶)不同的岩石类型[39],纵向相序结构由“石盐岩-石膏岩-微生物碳酸盐岩-生物扰动灰岩”相变代表了盐度由高到低的演化过程,反之亦然。膏盐岩-碳酸盐岩的岩性转换期是微生物碳酸盐岩发育的关键期,表明微生物碳酸盐岩发育的沉积环境较窄,主要受海水盐度控制,进一步影响微生物种群的数量和丰度。在较开阔的水体环境,由于后生动物和其他真核生物对生存空间的竞争,微生物往往难以生存。而在超咸水的沉积环境,海水盐度过高导致蒸发岩矿物的析出,也将导致微生物种群数量及丰度大大降低,同样不利于微生物碳酸盐岩的发育,多以毫米级的微生物席夹于蒸发岩当中。中等盐度(70‰~220‰)的水体环境最适宜微生物生存和繁盛,这与现代澳大利亚鲨鱼湾微生物碳酸盐岩发育的沉积环境接近[40]。

3.1.2 沉积相变控制微生物坪区域分布

基于盆地中东部钻井岩心观察及岩石电性关系,分析了奥陶系中组合微生物碳酸盐岩相关的微相组合(见图 6),研究表明,马五6亚段微生物坪主要以凝块石为主,叠层石为辅,由多个向上变浅的岩石序列组成,主要发育鲕粒滩与凝块石、凝块石与丘状叠层石、层状叠层石白云岩+含硬石膏结核白云岩+岩溶角砾岩微相组合(见图5、图6a、图6b),分别代表了潮下带、潮间带及潮上带的典型微相组合,盆地中东部奥陶系中组合岩相古地理分析发现(见图 7),马五6亚段海退蒸发岩层横向岩性相变显著,自东向西由石盐岩-石膏岩-含膏白云岩-微生物碳酸盐岩有序相变,进一步分析表明,海水盐度控制了碳酸盐岩-膏盐岩体系区域岩相分布格局。盆地东部米脂洼陷受乌审旗—靖边古隆起、吕梁隆起的共同障壁作用,以石盐岩沉积为主,乌审旗—靖边古隆起以石膏岩沉积为主,伴随海水逐渐向西退却,靖西洼陷转变为潮坪环境,在碳酸盐岩-膏盐岩相变带发育规模的微生物坪建造。

图6 鄂尔多斯盆地中东部奥陶系中组合微相组合类型

图7 鄂尔多斯盆地中东部马五6亚段岩相古地理图

依据瓦尔特相律,在连续发育的地层序列中,纵向上连续的沉积在横向上相邻[41]。纵向上微生物碳酸盐岩主要发育于碳酸盐岩-膏盐岩的岩性转换界面附近,可初步确定亦具有类似的横向相邻区域的微相变化。马五6亚段微生物坪发育在厚层蒸发岩段,而在碳酸盐岩层当中的微生物坪仅限于海侵初期或者海退初期,尽管它们单层厚度较薄,却可以延伸至相当广阔的区域,以马五6亚段上覆的马五5亚段底部微生物坪为例,在整个盆地中东部地区大面积连续分布(见图6c—图6f),盆地中部地区以网状、树枝状凝块石灰岩为主,盆地东部以柱状叠层石白云岩为主。

3.2 微生物丘分布规律

3.2.1 马五10—马五7亚段是微生物丘的主要发育层段

盆地东部马五10—马五7亚段以碳酸盐岩-膏盐岩交互沉积为主。其中,马五7亚段、马五9亚段以灰质云岩、白云岩为主,马五8亚段、马五10亚段以膏盐岩为主。该岩相组合代表了由马四段斑状灰岩为主的碳酸盐岩层向马五6亚段石盐岩为主的蒸发岩层转换的过渡类型,从垂向岩相组合的角度,马五10—马五7沉积期是正常海水向超咸海水转变的过渡期,代表了中等盐度的水体环境;从海平面升降的角度,马五10—马五7亚段相当于三级层序的高位体系域,海平面处于相对静止期。中等盐度的水体环境是微生物碳酸盐岩发育的基础,高位体系域沉积速率大于可容空间增长速率,利于丘滩体的加积生长,规模发育。

马五10—马五7亚段丘滩复合体由凝块石白云岩及藻砂屑白云岩组成,凝块石白云岩呈网状、树枝状,黏结作用强,藻砂屑白云岩是微生物丘经波浪簸选、破碎形成,可见典型的藻包覆结构,多见于微生物丘的丘顶、丘翼,代表了相对高能的沉积环境。微生物丘的孔隙类型以凝块石格架孔及粒间溶孔为主,储集层非均质性较强。以桃 112井为例,该井位于乌审旗—靖边古隆起的缓坡带,马五10—马五7亚段发育凝块石丘,沉积环境水体能量较低,凝块石格架孔多被放射状的白云石胶结,孔隙发育程度低(见图 5),但向上变浅的旋回顶部易于发生暴露溶蚀,孔隙总体较发育。

3.2.2 乌审旗—靖边古隆起是微生物丘有利发育区

除了长期的、持续的中等盐度水体环境外,古地貌也是控制大型微生物丘发育的重要因素,古地貌高部位水体浅、能量高,利于微生物丘的发育。前文已述,鄂尔多斯盆地中部乌审旗—靖边地区发育寒武系古隆起,该区缺失整个寒武系,中奥陶统马家沟组与长城系直接接触。受寒武纪乌审旗—靖边古隆起的继承性影响,该古隆起在奥陶系中组合沉积期仍为低幅水下古隆起,为微生物丘滩体的发育奠定了基础,形成大面积分布的微生物丘建隆(见图8)。

图8 鄂尔多斯盆地中东部马五7亚段岩相古地理图

该时期盆地中东部具有“三隆两洼”的古构造格局:3个隆起即中央古隆起、吕梁隆起、乌审旗—靖边古隆起,2个洼陷即米脂洼陷和靖西洼陷。以马五7亚段岩相古地理为例,盆地东部米脂洼陷以灰质云岩为主;盆地中部靖西洼陷水体相对开阔,原岩以生物扰动的泥晶灰岩为主,但马五7亚段毗邻上覆的马五6亚段膏盐层,埋藏期经渗透回流白云石化作用而多转变为斑状粉晶白云岩。乌审旗—靖边古隆起古地貌较高,总体处于潮间带,环靖西洼陷发育规模的微生物丘滩体沉积,东西横亘几十公里,南北延绵上百公里,主要由凝块石丘和藻砂屑滩组成。

4 微生物碳酸盐岩体系沉积模式及勘探意义

4.1 沉积模式

4.1.1 微生物坪沉积模式

结合古构造格局及沉积相带展布(见图7),建立了盆地中东部奥陶系马五6亚段、马五5亚段底部微生物坪沉积模式(见图9a、图9b)。马五6亚段微生物坪具有明显的“相控性”,主要发育在中央古隆起东侧的碳酸盐岩-膏盐岩相变带附近。潮上带发育层状叠层石白云岩+含硬石膏结核白云岩+岩溶角砾岩微相组合,潮间带—潮下带发育凝块石+叠层石、凝块石+鲕粒滩的微相组合。纵向上,微生物碳酸盐岩与膏盐岩相互叠置发育。平面分布上,自东向西由潮上带向潮下带转变,微生物碳酸盐岩类型由层状叠层石白云岩—柱状叠层石白云岩—丘状叠层石白云岩—凝块石(鲕粒)白云岩逐渐转变。而马五5亚段底部微生物坪具有明显的“层控性”,主要发育在碳酸盐岩-膏盐岩转换界面附近,纵向上自下而上由叠层石白云岩—凝块石灰岩—生物扰动灰岩相变,反映水体逐渐加深的海侵过程。平面分布上,靖西地区发育多期叠置的凝块石微相组合,靖边地区发育薄层波状叠层石+厚层凝块石灰岩的微相组合(见图6c),米脂地区发育多期叠置的柱状叠层石的微相组合(见图 6d),佳县地区发育层-柱状叠层石白云岩微相组合(见图6e)。指示自西向东由潮下带—潮上带逐渐过渡、海侵超覆的特征。

4.1.2 微生物丘沉积模式

微生物丘发育在盆地中东部中奥陶世马五10—马五7亚段沉积期(见图 8),以网状、树枝状凝块石丘为主,该时期盆地中东部具有双重障壁的古构造格局,中央古隆起为台缘障壁,乌审旗—靖边古隆起为台内障壁。其中,乌审旗—靖边古隆起对盆地中东部沉积分异控制明显,马五7亚段和马五9亚段沉积期等短期海侵期靖西洼陷以生物扰动泥晶灰岩沉积为主,而米脂洼陷以云质灰岩、灰质云岩为主。乌审旗—靖边古隆起上具有较高的古地貌背景,水体能量高,利于规模性台内丘滩复合体的发育(见图9c),垂向上发育丘滩复合体与膏盐岩的旋回。而到了马五8亚段和马五10亚段沉积期等短期海退期,由于海平面的小幅下降,乌审旗—靖边古隆起两侧沉积分异进一步加剧,乌审旗—靖边古隆起及吕梁隆起的障壁作用导致米脂洼陷海水盐度急剧升高,以石盐岩沉积为主,而靖西洼陷仍然与西部广海连通,以富含生物碎屑的泥晶灰岩沉积为主,台内丘滩复合体向西迁移至乌审旗—靖边古隆起西侧的缓坡带(见图9d),垂向上发育丘滩复合体与潮下灰泥坪的旋回。

图9 鄂尔多斯盆地中东部奥陶系碳酸盐岩-膏盐岩微生物岩发育模式

4.2 油气勘探意义

微生物坪沉积模式的建立对寻找岩性气藏具有实际意义。①微生物坪分布规律更加明确,揭示碳酸盐岩-膏盐岩相变带是微生物坪白云岩储集层的有利发育区。②微生物坪白云岩储集层成因机理的研究更为清晰,微生物坪白云岩呈多层段夹于海退蒸发岩当中,由多个向上变浅的序列叠加组成,其间存在多个短期暴露面,普遍遭受了早成岩期大气淡水淋滤,利于溶孔型储集层的发育,储集空间类型以微生物组构溶孔为主(见图 4a、图 4e)。③有利成藏区带预测更为精准,燕山期东部抬升形成东高西低的古构造格局,马五6亚段上倾方向存在岩性遮挡条件,自西向东由碳酸盐岩相变为膏盐岩,存在一个大的区域岩性相变带,围绕中央古隆起东侧呈环带状展布,有利于天然气圈闭成藏(见图7)。

微生物丘沉积模式的建立凸显了台内丘滩体的勘探潜力。以往的勘探主要集中于中央古隆起及周边地区,尽管该区也发育较好的台地边缘(礁)滩相白云岩储集体,具有较好的储集物性条件,但由于缺乏膏盐岩盖层,加之燕山期东部抬升,形成东高西低的古构造格局,上倾方向缺乏有效遮挡,难以形成有效圈闭。勘探实践证明,该区白云岩储集层试气多产水,勘探效果不佳。而乌审旗—靖边古隆起位于盆地中东部蒸发岩发育区,马五6亚段发育的厚层蒸发岩盖层直接披覆于马五7亚段台内丘滩体白云岩储集层之上,具有较好的封盖能力,圈闭条件好。近年来,围绕乌审旗—靖边古隆起在马五段盐下勘探取得新突破,多口井试气并获得工业气流,进一步证实古隆起圈闭的油气藏具有多层系复合含气的特征,下一步围绕乌审旗—靖边古隆起实施立体式勘探,是奥陶系微生物碳酸盐岩油气勘探取得突破的关键。

5 结论

鄂尔多斯盆地中东部奥陶系中组合发育由蓝细菌钙化作用形成的微生物碳酸盐岩沉积,主要由叠层石、凝块石、核形石微生物坪及微生物丘建造组成。微生物坪形成于潮坪环境,单层厚度为2~3 m,微生物丘主要为台内丘滩复合体,单层厚度可达25 m。

层序旋回及沉积相变控制微生物坪的空间分布,马五5亚段海侵初期微生物坪发育在碳酸盐岩-膏盐岩转换界面附近,主要分布在盆地东部米脂洼陷。马五6亚段微生物坪发育在碳酸盐岩-膏盐岩相变带附近,呈环带状分布在中央古隆起东侧。古地貌对微生物丘的控制作用更为突出,马五10—马五7亚段是微生物碳酸盐岩主要发育层段,主要分布在乌审旗—靖边古隆起。

结合区域岩相古地理及微相序列,建立了盆地中东部奥陶系中组合微生物碳酸盐岩沉积模式,“三隆两洼”的古构造格局控制了微生物碳酸盐岩的空间分布,早成岩期溶蚀作用进一步改善了微生物碳酸盐岩储集性能,碳酸盐岩-膏盐岩相变带和乌审旗—靖边古隆起是微生物碳酸盐岩油气勘探的有利区带。