某河道流域内水环境问题及治理措施分析

2022-01-08张雪梅马迁朱锦北京北方节能环保有限公司

文_张雪梅 马迁 朱锦 北京北方节能环保有限公司

某河渠全长29.4km,其中城区段约长11.0km,非城区段约18.4km,河宽从上往下逐渐趋窄,宽4.5~1.5m,河渠现为“三面光”矩形渠,过城区段部分河段为暗河(约长2.1km),其他为明渠。城区河渠两岸主要是公共绿地、居住、商业等用地,城区外河渠两岸主要是农田用地。近年来随着城市的快速发展、农村的扩建,大量土地、农田被征用作各类建设用地,快速建设导致污水处理设施跟不上建筑建设的步伐,污水管网建设滞后,污水处理设施不完善、不配套。目前只有少部分小区及厂区对污水进行处理,污水接入中心城区第一污水处理厂的市政污水管网或自建污水处理设施,大部分污水未经处理直接排入河渠。污染物浓度远远超过河流的自净能力,导致河道水质恶化,水环境污染加剧。

本文通过河渠所在流域内现状水质及水环境分析,根据存在的问题提出相应的解决措施,争取早日改善水质、提高人居环境。

1 存在的问题及分析

1.1 水环境现状

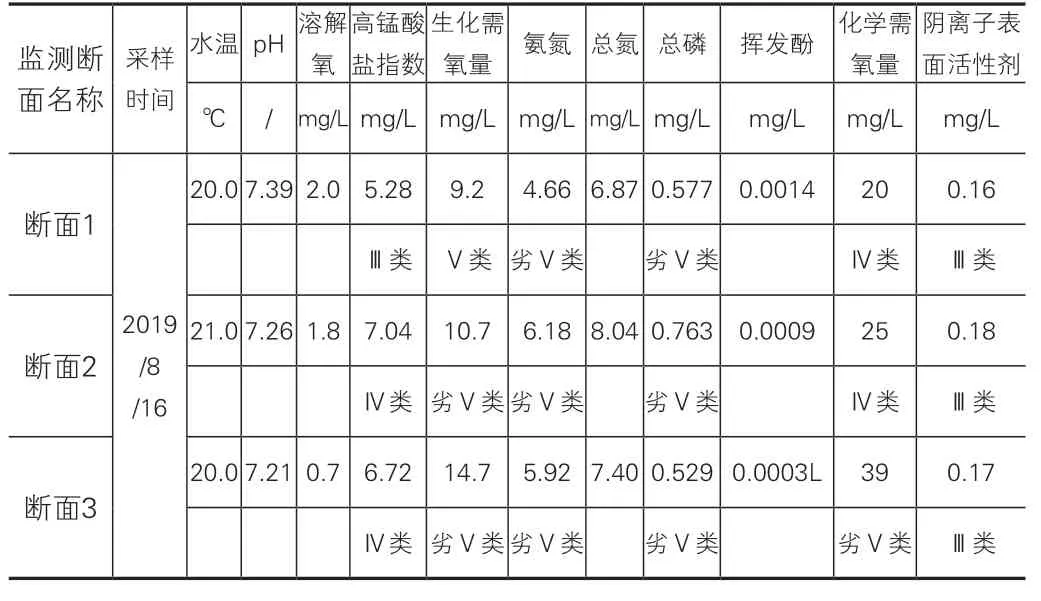

根据环境监测站于2019年8月对河渠3处典型断面的水质进行了一次取样监测,根据水质监测成果,断面水质均为劣Ⅴ类,主要超标指标为生化需氧量、氨氮、总磷。依据监测的各单一指标,河道水质从上到下逐渐变差,河渠水质取样监测成果见表1。

沿河查勘、走访,河道两岸没有配套的垃圾收集处理设施,部分垃圾随雨水落入河中,河渠两岸污染物及河道一侧未经处理的污水直接排入水体,使得部分污染物质在河道内不断沉积。水体中及河岸上均有不同程度的水生植物生长,形成的腐败物未得到及时清理,也对河道造成污染。现状河道底泥厚度约为10~30cm,呈黑褐色,主要为河岸泥沙及水体中垃圾沉积而成,有明显臭味,中下段水体中的漂浮物、悬浮物明显增加。

表1 河道水质取样监测成果表

1.2 存在的问题分析

根据现场走访调查、以及资料收集整理,造成河渠水质污染、水环境恶化的原因如下:

城区截污管网不完善。河渠流经中心城区,近年来随着城区发展,其河渠两岸土地被作为小区、商业、公共用地等进行了大规模开发,但对应配套管网并没跟上, 使岸边城市居民日常生活排放的污水、养殖废水和工业废水直排入河,这些水都含有大量的有机污染物、悬浮物,导致河道受到污染,河道变成黑臭水体。

农村面源污染未得到有效控制。区域禽畜养殖分散,禽畜粪物随意排放,未集中收集处理;农田肥料、农药使用过度,利用率低,进入水体造成水体富营养化。

黑臭水体仍未明显改善,河道内水质较差。河渠现作为中心城区的主要排污沟,水污染严重并伴随着恶臭,严重影响居民生活品质。根据 2019年水质采样检测,全河段还是均为劣Ⅴ类,水质仍未明显改善。

河道两岸垃圾收集系统不完善。沿河垃圾随意丢弃现象较为突出,影响河道景观的同时,部分垃圾随雨水进入河道,污染水体。

河道自身生态净化功能基本丧失。原本作为灌溉沟渠,属于典型的“三面光”矩形渠,基本丧失生态净化功能。

底泥黑臭,水体缺氧。大量污染物在水体内沉积,形成底泥,底泥厌氧发酵,导致水体缺氧,不利于水生植物的生长,水生态系统遭到破坏。

枯期水源来水不足,水体流动性差。根据水文观测的2015~2017年枯期平均入流量为0.37m3/s,流量过小,使得水体自流动力不足,同时枯期是农田需水量最大的时期,加之河道沿程渗漏损失及农户无序取水,极易造成断流形象。

未做到管护日常化、执法力度不强。部分街道受条件限制还未实行河道管护的日常化,水体垃圾多,执法队伍建设和能力有待增强。

2 措施分析

2.1 总体布局

污染物入河量超过了水体纳污能力是水体黑臭的主导因素,故污染截控是该河道治理的重中之重。在污染控制的基础上,辅以生态改造及清淤工程,修复水域与陆域之间良性生态循环。同时,加强城镇节水、农业减排等水资源保护措施,严格水域岸线管理,严厉打击涉水违法行为,共同实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。

2.2 具体措施

2.2.1 水污染

城镇生活污染治理:对沿岸的违法排污口进行封堵,同步规划建设配套污水管网并接入污水处理;加快制定污水处理厂提标改造、中水回用等设施建设和改造;加大城镇服务业、个体工商户、小区的污染排放整治,全面推行污染物排放长效监管。

工业污染治理:对沿岸不能稳定达标排放或非法设置的排污口进行封堵,实施重点水污染行业废水深度处理,对沿岸的重点水污染行业制订废水处理及排放规定,行业主管部门在深度排查的基础上建立管理台账,实施高密度检查。

具体措施:对排查出来非法设置或设置不合理的排污口依法进行清理、封堵。对入河排污口登记造册,建立完善监管机制沿河道设置截污管。收集入河污水并汇入中心城区排水干网后进入污水处理厂,共建设配套污水管网12776m,管径 DN300-DN800。做好新建污水厂建设和老厂技术改造提升,加快推进研和污水处理厂建设,有效提高城镇污水处理厂出厂水达标率。

农业农村污染防治:推行标准化规模养殖,对中等规模养殖场进行设施修复以及资源化利用技术再提升,鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理;加快测土配方施肥技术的推广应用,引导农民科学施肥,在政策上鼓励施用有机肥, 减少农田化肥氮磷流失,开展农作物病虫害绿色防控和统防统治,引导农民使用生物农药或高效、低毒、低残留农药,切实降低农药对土壤和水环境的影响,健全化肥、农药销售登记备案制度,建立农药废弃包装物和废弃农膜回收处理体系。

2.2.2 水环境

强化黑臭水体治理,加快推进垃圾分类治理、生活污水治理、农村改厕,推进农村生态养殖和种植结构调整,完善城乡环境保护的监管体系, 加强宣传教育,提高城乡居民环保意识。

具体措施:按照农村生活垃圾治理有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度的“五有”要求,加快推进农村生活垃圾、重点村庄污水治理工作,推进生态养殖和种植结构调整,以农村改厕、生活污水治理、垃圾分类治理为重点,推进农村水环境的连片整治,实现农村生活垃圾户集、村收、镇运、市处理四级网络体系全覆盖,建立健全相关制度和保障体系。

建立河道清淤轮疏长效机制,编制河道清淤计划,实现河道淤疏动态平衡。探索开展淤泥处理、资源化利用工作,避免二次污染。加强淤泥清理、排放、运输、处置的全过程管理。

2.2.3 水生态

遵循生态、自然的治理理念,对河道进行生态改造,恢复暗河的自然属性,并结合景观建设,打造城市景观带;去除河底黑臭底泥, 改变水体厌氧状态;科学制定水源调度方案,合理调度,保障生态基流。通过多措施治理,初步恢复河道自身的生态净化功能。

2.2.4 执法监管

依法开展河道管理范围内违法涉水建设项目查处,打击河道管理范围内违法行为,建立和完善河道监管日常巡查机制,推进河道管护信息化建设,实行水域动态管理。

3 结语

针对河渠现状及水体黑臭的突出问题,在实施周期内构建污染截控为主,生态修复为辅,水资源保护及岸线管控执法并重的河道管理保护格局,努力将河道打造成城市景观绿色廊道。