“640工程”的来龙去脉

2022-01-07吕成冬

吕成冬

1964年2月6日,毛泽东约见钱学森等科学家谈反导弹问题,是基于其长期思考的“有矛必有盾”战略。这与当时的国际政治军事环境有密切关系——1964年4月14日,美国国务院政策设计委员会专家罗伯特·约翰逊起草的绝密文件《针对共产党中国核设施直接行动的基础》中,就“已经考虑了4种摧毁中国核设施的办法”。1965年,美国国防部长罗伯特·麦克纳马拉宣称:“中国今天是美国的主要敌人。”

不仅如此,美国在日本、韩国、菲律宾、泰国等国建立了数十个军事基地,对中国构成了战略包围圈,即所谓“第一岛链”。与此同时,美国将战略重点从欧洲转到亚洲,即从以北约为中心包围苏联转变为以夏威夷为中心包围中国。

“有矛必有盾”谈话前后

毛泽东从新中国成立伊始,就已经基于矛与盾的关系视角思考战略防御问题。早在1957年11月,毛泽东访问苏联,观看苏联研制原子弹、氢弹等尖端武器的纪录片时,就对身旁的彭德怀说:“我看矛和盾总是同时产生的,有矛必有盾呀!”当1962年10月5日毛泽东会见越南民主共和国国防部长武元甲时,他又提出了要“分析敌人怎样进攻、我们怎样对付”的问题。

1963年至1964年间,毛泽东已经形成一套完备的战略防御思想体系,除三线建设和“两弹一星”工程外,反导弹也是重要内容之一。

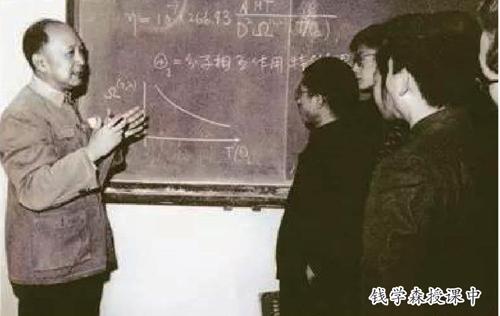

1963年12月16日,毛泽东指示聂荣臻:“除搞进攻性武器外,还要搞防御性武器。搞一批人专搞,让他们吃饭不做别的。我们要从防御上发展,要研究反导弹武器。在数量上我们搞不过他,这个问题要研究一下。”聂荣臻为此于12月26日召集钱学森等人专门讨论“防御弹道导弹的问题”,并提出“先成立一个小组考虑采取什么探索研究的方向及如何培养生长研究力量”,同时还决定由钱学森挂帅,开展包括使用激光反导等方式在内的探索性研究。

1964年年初,毛泽东专门约谈中国科学院党组书记张劲夫,问他“敌人如果用导弹打我们怎么办”,同时要求他“约有关科学家谈对付的办法”。

1964年1月7日,毛泽东在看罗瑞卿送来的刊载在《新闻天地》上的《“反飞弹”时代到来!》一文时,批示“是否送聂荣臻同志一阅”。这篇文章介绍的内容便是美苏两国在研制反导弹方面的军备竞赛。

1964年1月24日,聂荣臻就反导弹技术研究问题向毛泽东报告称:“决定第一步先成立个小组,由钱学森同志负责,在不影响当前型号研制的情况下,立即着手搜集研究资料,探讨我国发展反导弹的任务、技术途径、技术力量的训练培养等问题。”

正是在此背景下,毛泽东在约见钱学森时明确提出了“有矛必有盾”。此次约见之后不久,钱学森于1964年2月29日整理了一份珍贵的对谈录,记录了毛泽东与他的谈话内容。全文内容如下。

主席:我们搞原子弹也有成绩呀。

钱:我有所闻。

主席:怕是不止于有所闻吧。

钱:原子弹实只是有所闻,我是搞运载工具的。

主席:是的,你们搞了一千公里的;将来再搞个两千公里的,也就差不多了。

钱:美帝在东南亚新月形包围圈上的有些基地有2800公里的距离。

主席:可以到夏威夷?

钱:夏威夷更远了,不止四千公里。

主席:总要搞防御。搞山洞,钻进去,地下就不怕它了。

錢:我们正在遵照主席的指示,先组织一个小型的科学技术人员的小组,准备研究一下防弹道式导弹的方法、技术途径。看来第三个五年中由于技术条件不够,还不能开展设计工作。

主席:有矛必有盾。搞少数人,有饭吃,专门研究这个问题;五年不行,十年;十年不行,十五年。总要搞出来的。

1964年3月23日,国防科委委托钱学森主持召开弹道式导弹防御科学讨论会,标志着我国反导弹武器研制项目正式启动。1964年8月召开的中央专委会议将研制反导弹列为国家重点项目。

一箭多雕:防御即是进攻

自中央专委将研制反导弹列入国家重点项目,项目研制工作全面上马。1966年3月30日,七机部(第七机械工业部)正式下发文件,通知反导弹项目的代号为“640工程”。

反导弹需要预警、跟踪、识别、中心指挥和武器等众多系统的支撑,且需要系统之间高效配合、及时呼应。要在几分钟内完成庞大的复杂运算和操作,对系统的自动化和协调性有着极为苛刻的要求。

客观而言,某些技术要求远超当时中国的实际研制能力,而当时美苏两国的反导研制也未取得实质进展。所以,钱学森曾在1964年5月20日的谈话中作了一个符合历史的技术判断:

关于反导弹导弹的问题。苏美都在研究,都经过了头一个回合。目前的反导弹导弹,可能还不是一个武器,只是形成了一个概念,也就是说发现和明确了如何解决反导弹导弹的问题,现在都在重新进行研究。

反导弹导弹和防飞机导弹完全是两回事,而苏美两国的反导弹导弹都是从防飞机导弹演化而来的,美国花了那么多钱研究“耐基Ⅲ”型反导弹导弹,结果又放弃了,推倒重来,研究另一种方案。苏联在去年十月革命节时,拉出来了一种导弹,说是反导弹导弹,但经我们研究,不像是反导弹导弹,可能是吹嘘,从外形看可能是一种中速的防空导弹,还不是高速的,因为翼角太张,高速会折断的。在这方面苏联是否和美国处同一水平,比美国人领先是值得怀疑的。

结合当时国际国内的情况,再加上1972年美苏签署了《反弹道导弹条约》,我国实施导弹防御计划的紧迫性大为降低。1982年,反导项目正式下马。至此,“640工程”退出历史舞台。但下马并不意味着失败,此项工程通过多年探索,在预警雷达和航天测控等方面的关键技术都有不少突破,为我国建立陆海空一体化测控网奠定了可靠的技术基础。若比较世界大国研制的反导系统,依然可见“有矛必有盾”思想的现实价值。尤其在1983年美国总统里根提出战略防御倡议(即 “星球大战计划”)之后,钱学森还曾作过跟踪研究,并敏锐地意识到其所具有的“一箭多雕”的意义。

一方面,美国通过该计划继续保持“后冷战时代”对苏联的军事优势,同时又重新采用了曼哈顿计划模式,即动员西欧各国参与其中,以此实现其“为我所用”的目的。另一方面,战略防御与战略进攻的关系在实战中极其微妙、难分界限,甚至还会“角色互换”——研制战略防御武器系统的相关技术同样可以应用于进攻性武器的研制。

由此来看,“640工程”的意义绝非仅限于战略防守,而是如钱学森对“星球大战计划”的意义所作的总结:“战略防御计划,也是战略进攻计划,这是一样的。”

正因如此,钱学森晚年曾评价跟踪世界高技术发展的“863计划”是“我国社会主义建设中的头等大事”,其意义就在于,通过此类计划在战略层面与世界科技大国保持同步。

(摘自人民邮电出版社《科学与忠诚:钱学森的人生答卷》)