地面气象观测场雷击事件分析及防雷措施改进

2022-01-07陈景荣曹雪芬王明辉蔡占文

陈景荣,曹雪芬,王明辉,蔡占文

(1.广东省气象公共安全技术支持中心,广东广州 510640;2.广东省气象探测数据中心,广东广州 510080)

地面气象观测数据是天气预报最为基础的数据来源,气象作为防灾减灾的第一道防线,精准预报是关键,观测数据的安全保障对天气预报来说其重要性不言而喻。为防止或减少雷电对观测数据中断的影响,目前广东省所有地面气象观测场均把防雷作为安全保障的重要组成部分。自动气象站观测场室有相应的防雷技术规范可以遵循,很多学者也为气象自动站的雷电防护做过基础性的研究[1-3],但实际情况是,即使严格按照规范进行设计和施工,仍时常会有发生雷击的情况,抛开规范的技术层面,这可能与广东省自动气象站观测场雷电环境比较恶劣也有一定的关系。

通常情况下雷击事件分析是先对受损情况进行分析,对防雷现状详细勘察、检测,对照防雷规范和设计文件判断是否符合要求,再结合当时的雷电情况和受损设备的具体情况进行各种技术原因分析,得出结果并有针对性地采取改进措施。

1 观测场及雷击情况

该标准地面气象观测场(25 m×25 m)为新迁建,位于某市郊外一座山顶上,海拔高度约76 m,地势较高,周边多山体,东面有一河流,相距约100 m,处于水陆交界面,属易发生雷击的地点。该观测场于2019年1月正式投入业务运行,观测值班室尚在建,值班用房暂时用搭建在山顶的金属板房(以下简称值班室)暂用,距观测场约20 m,观测场供电目前为临时供电。

2020年6月2日14:22(北京时,下同)的一次雷击事件造成观测场内主站采集器死机(重启后恢复正常)、温湿度分采集器故障,值班室计算机RS232串口损坏、备份站光猫电源适配器损坏(受损设备外部皆不见烧灼痕迹)。该次雷击造成14:22开始的观测业务数据中断。另外,经现场人员介绍,在该次雷暴天气过程中,雷击设备损坏前,发生过雷电造成值班室外侧电源总开关跳闸,但没有造成设备损坏,重新合闸后正常工作。

2 调查情况

2.1 雷暴过程

雷击事件当日该市处于副高西北侧西南风不稳定区,受低层暖湿西南气流影响,全市大部分地区出现了雷雨天气。13:50位于该市的几块强对流云团合并,随后发展增强形成强雷暴云团,此时位于观测场的西南方,雷达回波强度高达50 dBz。该强雷暴云团于14:12到达观测场上空,雷暴最强时段为14:18—15:00,其间雷达回波强度维持在45 dBz以上,最大强度可达55 dBz。

2.2 雷电情况

14:10—14:24的15 min内,根据粤港澳闪电定位网查询到的数据,观测场的东南侧附近共发生168次地闪和云闪,其中14:22:12在观测场东南方向,距离观测场909 m处发生强度为22 kA的负地闪,与观测场数据停止上传时间相一致。

2.3 观测场防雷现状

根据使用单位提供的观测场防雷竣工资料和现场勘察得知,观测场防雷采用直击雷防护系统与感应雷防护系统相互独立的设计方案。

1)直击雷防护及地网设置。

观测场的直击雷防护采取在观测场东北侧和西北侧各安装一座自立式接闪塔,高度均为18.0 m(以观测场地坪±0.00为参考)。广东省内的地面气象观测场防雷类别均为2类,经计算该两等高接闪塔能有效对观测场进行保护,独立接闪塔实测工频接地电阻值为13.6Ω。

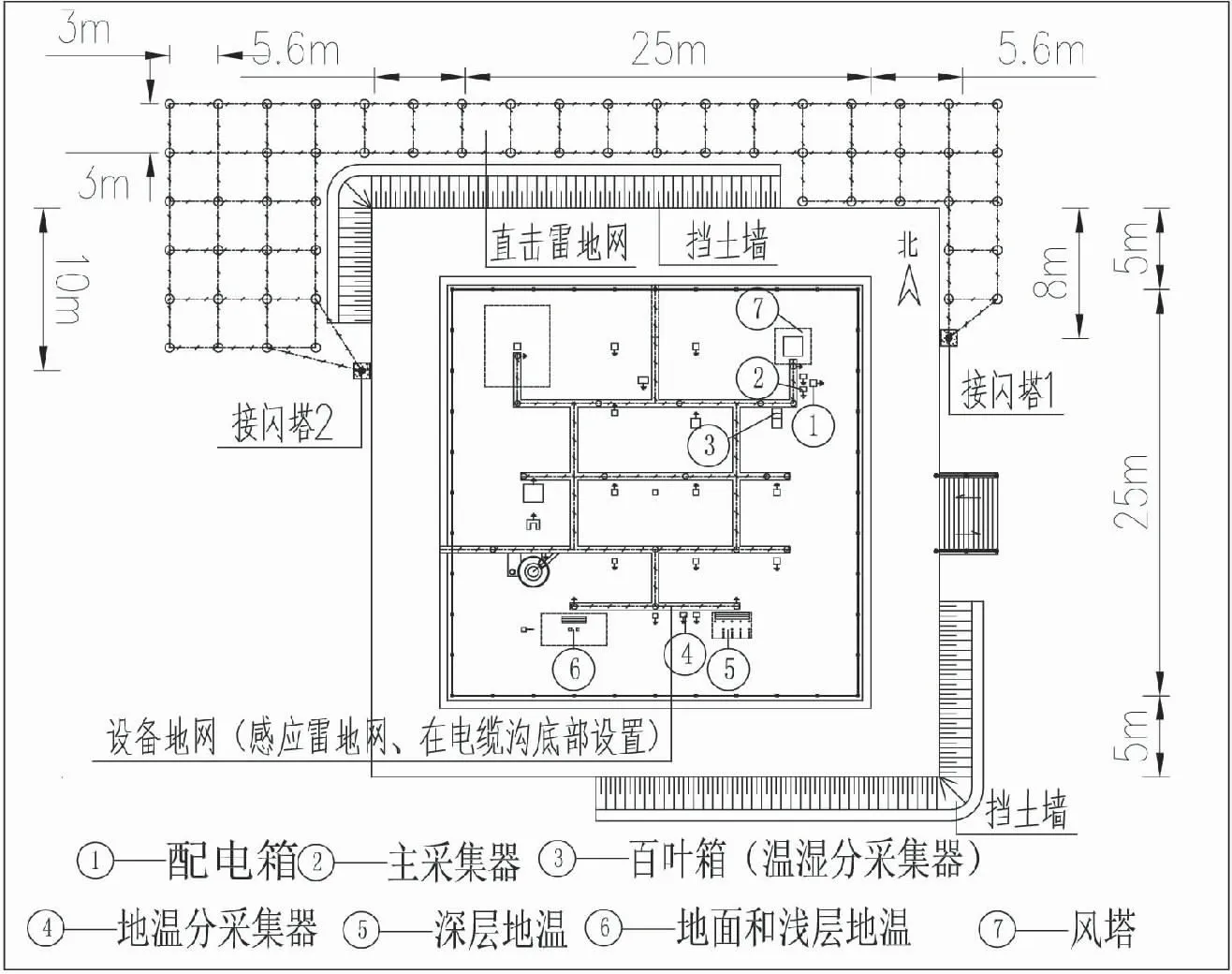

接闪塔接地网和设备接地网分开设计,两地网相互独立,地中的安全距离>5.0 m。这样的设计可以尽可能避免因直击雷引起的地电位抬升电压反击造成局部设备的损坏。设备地网在25 m×25 m范围内的电缆沟底设置,并在观测场南面预留两处-40×4热镀锌扁钢供需要增加地网时使用;直击雷地网设置在观测场北面距离观测场外沿大于5 m处,如图1所示。

图1 观测场防雷布置图

2)供电线路的防护。

观测场和值班室低压供配电采用临时供电线路,高压线路架空至山脚的变压器,转为380 V后仍采取架空线敷设至观测场所在山顶,架空距离约200 m,后经转接电箱,采用无屏蔽二芯电缆套PVC管经山顶沿地表敷设至值班室外侧总配电箱,长度约150 m。

值班室外侧总配电箱装有一组Iimp=25 kA,Up≤2.5 kV SPD。该配电箱输出两路,一路供给值班室空调、照明等用电设备;另一路经由值班室UPS后,分别供值班室设备用电和套金属管供至观测场配电箱,供观测场设备使用。观测场配电箱装设二级SPD保护,其In=20 kA,Imax=40 kA,Up≤1.8 kV。

3)屏蔽接地及综合布线。

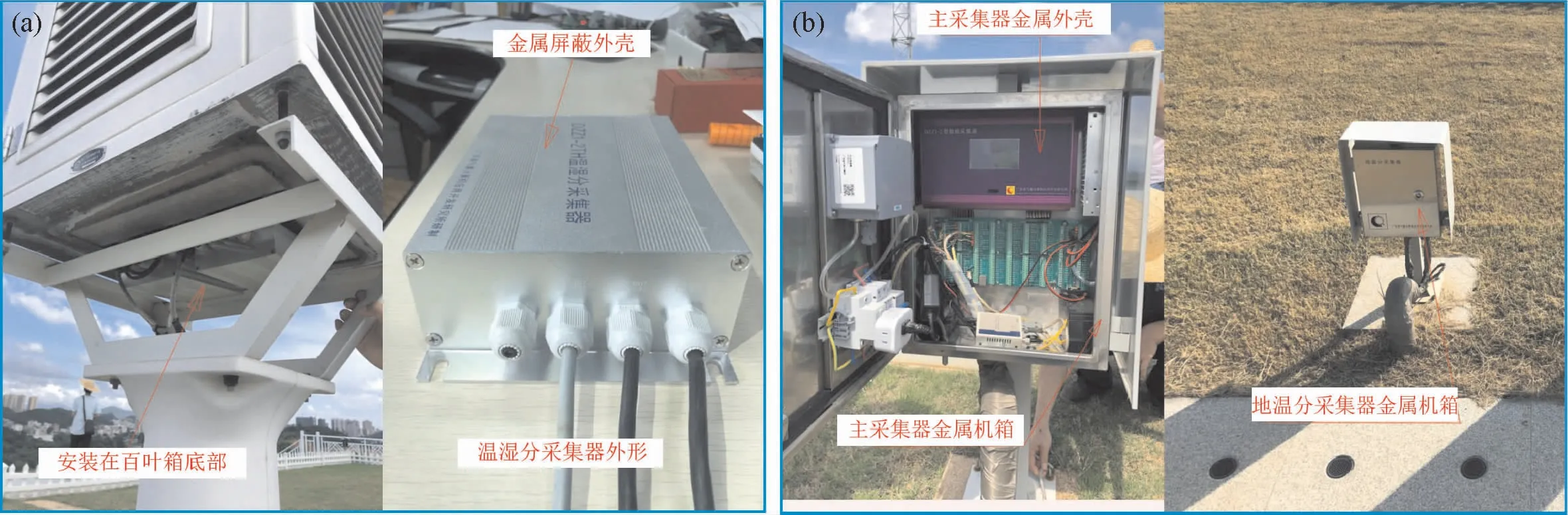

观测场电缆沟内设置有强、弱不锈钢金属线槽,金属线槽首尾接地和间隔25 m左右重复接地,除安装在百叶箱底部的温湿分采集器金属外壳未进行接地外,各观测设备的金属支架及金属外壳均与就近预留的接地端子连接,观测场内各观测设备的信号传输采用屏蔽电缆沿地沟内弱电金属线槽敷设且屏蔽层在接线端处接地。

4)通讯情况。

观测场与值班室之间的通讯均采用光缆沿电缆沟敷设,光缆的加强金属芯均在进入观测场处和进入值班室处进行接地处理。

5)值班室。

值班室板房旁设置有简单地网,实测接地电阻为13.7Ω。值班室未见设置接地汇流排,各设备的金属外壳未见接地。

3 雷击分析

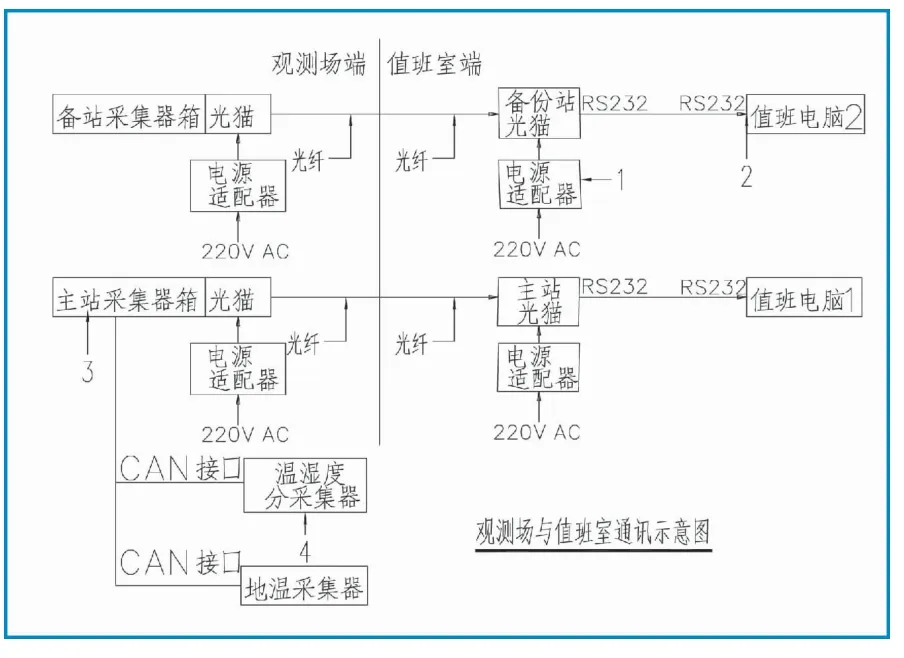

首先从损坏设备着手,受损的设备:1值班室备份站光猫电源适配器、2值班室计算机RS232串口、3观测场内主站采集器(重启后恢复正常)、4观测场内温湿度分采集器。受损设备中,设备1明显是雷电波沿供电线路入侵所致,考虑设备1的损坏原因,估计设备2的损坏原因极有可能和设备1相同,它们之间的连接关系如图2所示,本研究着重分析设备3、设备4的损坏原因。

图2 观测场与值班室通讯示意图

温湿度分采集器包括主板、温度采集板、湿度采集板。主板上主要有ARM芯片、1个CAN接口、10个温度传感器接口通道、5个湿度传感器接口通道。使用时,气温传感器连接T2接口(连接线长小于1 m),湿度传感器连接H1接口(连接线长小于1 m)。CAN接口通过4芯电缆连接主采集器,是温湿度分采集器与主机箱的唯一连接,另外,温湿度分采集器与地温分采集器并联,后者也通过CAN接口与主机箱内的采集器连接。

经对损坏的温湿分采集器检修,结果为:1)CAN接口连接主采集器后,LED指示灯显示工况正常,与主采集器的CAN通信正常,能够正常接收和响应主采集器的指令,说明CAN接口未损坏;2)将气温传感器依次连接所有温度接口,均无数据;将湿度传感器依次连接所有湿度接口,接入H1时,无数据,接入H2时,对应的通道2和通道4同时有数据;3)取下温度采集板、湿度采集板插在工作正常的主板上,工作正常,确认故障点在本主板;4)后期对主板上的CPU程序重新刷写,成功。

综上所述,雷击对温湿度分采集器并没有造成硬件的损坏,而是造成主板CPU功能性的软损伤,初步认为故障可能原因为辐射式雷电电磁脉冲造成。根据所获取到的雷电数据,从理论的角度估算该起雷击的磁场强度。

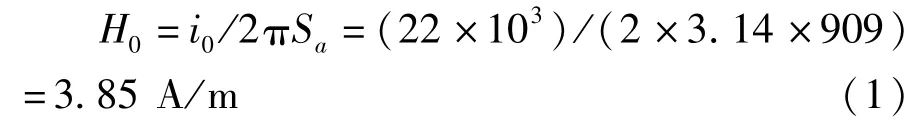

根据观测场数据上传中断和地闪记录的时间,计算该地闪(依据闪电定位系统数据所测的电流峰值22 kA)在观测场主采集器和温湿分采集器位置的磁场强度和磁感应强度分别为

其中,H0为无屏蔽时产生的无衰减磁场强度(A/m);i0为最大雷电流(A),在此取与观测数据中断时间吻合的地闪电流峰值22 kA;Sa为雷击点与屏蔽空间之间的平均距离(m)。

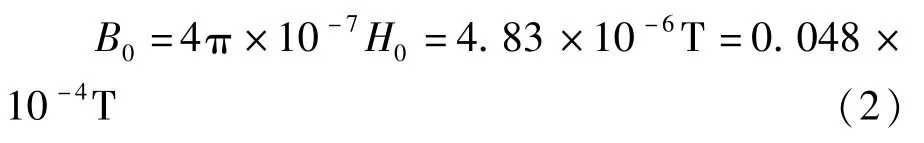

其中,B0为无屏蔽时产生的无衰减磁感应强度(T或Gs,1T=104Gs),H0为无屏蔽时产生的无衰减磁场强度(A/m)。

以上是根据闪电定位系统监测数据得出磁场强度估算值,闪电定位系统的定位精度存在一定的误差[4],其误差范围平均值约在1 km之内,假设闪电落雷于探测位置最近的东北接闪塔,则主采集器和分采集器位置的磁场强度分别为175.16和140.13 A/m(东北接闪塔高度18 m,接闪器离它们约为20和25 m,计算方法同式(1)),则磁感应强度分别为2.2×10-4和1.76×10-4T,计算方法同式(2)。

根据雷电电磁脉冲传播方式的不同可以将其分为两种类型:传导形式的电磁脉冲和辐射形式的电磁脉冲。传导形式的电磁脉冲主要是雷电在各种传输线上感应出过电压波,然后侵入敏感设备造成危害;另外,LEMP还能以电磁辐射的方式对敏感器件造成损伤,美国研究报告(AD-722675)指出:当LEMP磁感应强度达到0.07×10-4T时,即可导致运行中的无屏蔽计算机发生误动作等软损伤;当LEMP磁感应强度达到2.4×10-4T时,可以造成计算机的硬损伤[3,5]。该雷击所计算的雷击距离在离观测场909 m处时分采集器处磁感应强度为0.048×10-4T,即使分采集器没有任何的金属机壳屏蔽,该值也未达到让计算机发生误动作;如在观测场东北接闪塔接闪时,则主采集器和分采集器磁感应强度分别为2.2×10-4和1.76×10-4T,该值均界于造成计算机软损伤和硬损伤之间,考虑到主采集器和温湿分采集器均有金属外壳屏蔽层,且主采集器还有金属机箱屏蔽体,如图3所示,造成主采集器死机和温湿分采集器软损伤是可能的。

图3 温湿分采集器安装位置及外形图(a)和主采集器和地温分采集器(b)

综上所述,主采集器的死机和温湿分采集器的软损伤极有可能是由于雷电在观测场东北接闪塔接闪时,其强大的雷电电磁脉冲通过辐射形式造成的,而地温分采集器由于其距离较远且其屏蔽措施与主采集器相当,如图1和图3所示,因而没有受到影响。

如果雷电在东北角接闪塔接闪,根据现场实测的接地电阻值13.6Ω,可算得所形成的电位为22 kA×13.6Ω=299.20 kVA,同时根据土壤电阻率的土壤击穿强度为200~1000 kV/m[6-7],计算所得对应击穿距离(安全距离)最大为299.20 kV/200 kV/m=1.15 m,结合观测场的防雷设计,即使在该处接闪,也不足以造成地电位反击至设备接地网造成相连设备的损坏。按照经验,如果是通过这种方式,则极有可能造成较大范围的相连设备损坏[8],而不仅仅是采集器,因此不应认为接闪塔的接地电阻过大(13.6Ω)和距离太近(大于5.0 m)是防雷改进的重点。

因此该次雷击事件中值班室设备损坏主要是长距离的架空供电线路感应雷电高压脉冲入侵所致;观测场设备的软损伤是由于雷电在观测场东北接闪塔接闪,强大的雷电电磁脉冲通过空间辐射所造成。

4 改进建议

1)临时配电系统。

在供电变压器低压侧安装一级T1试验的电源防雷器;在电源转接箱处安装一级T1试验电源防雷器;更换值班室外侧电源总进线箱处电源防雷器为T2试验产品In≥40 kA,Up≤1.5 kV;在值班室各设备处加装电源末级精细电源防雷器[9],所有防雷器均需要安装规范的接地。

建议对380/220 V架空供电线路转沿地面敷设后的电缆进行屏蔽处理,加装金属线槽或直接更换为铠装直埋电缆[10],同时注意经过观测场东面接闪塔时与接闪塔的安全距离。

2)值班室接地系统。

将值班室地网与观测场地网共地。值班室内设置一个等电位连接排,供设备接地用。做好各电子设备金属外壳以及各金属体的等电位接地处理。

3)增加温湿分采集器接地。

通过接地线直接和就近的地网接地预留端子连接,同时对温湿分采集器未使用的外壳预留孔进行屏蔽处理。

任何防雷系统的防雷安全度都不可能做到百分之百[12],因此当发生雷击时,通过各种技术手段、综合各种数据,准确分析找到真正的原因是防雷系统持续改进的关键。本研究所给出的雷击分析过程和方法,首先判断是否由于雷击所造成,查询到相应的闪电数据,结合雷电损坏设备的可能途径和具体损坏设备检修的结果,采用定量分析和定性分析相结合,得出雷击的原因和防雷系统的具体改进措施。