农民分家行为的差异化实践及形成机制

——基于华北农村的经验调查

2022-01-07邱婷

邱 婷

(上海大学 社会学院,上海 200444)

一、问题的提出

分家是指原本一起生活的家庭成员分裂成若干个各自独立生活的基本单元,形成若干个分开生活的家庭户。分家源自家庭延续的需要[1],农民常用“树大分叉、人大分家”来表达分家的普遍性和必然性。在社会转型过程中,农民分家模式发生了明显变化,在北方农村,农民分家时间普遍提前[2],但也有农民家庭出现“想分而分不得”的情形。

学界普遍认为个体化发展导致了农民分家模式的变迁。有研究认为在社会结构的个体本位转向之下,年轻夫妻的共同体意识提早萌发,增强了他们的独立意愿[3];有研究认为个人财产观念的强化使得年轻一代主导分家行为,从而使分家时间提前,年轻人常通过索要彩礼的方式提前析分父代财产[4];也有研究认为分家时间提前是小家庭经营、个人财产观念强化以及家庭矛盾滋生等多重因素共同作用的结果[5]。此外,还有研究通过定量方法探索了个体权利意识强化与多次分家、提前分割家产行为的紧密关系[6]。这类研究对于理解子代主导的分家模式具有较强的解释力,但用个体化视角考察中国整体的婚姻实践具有局限性。

家庭视角是学界讨论中国农民分家行为的一个重要角度。我国近代之前,家长往往基于家的整体性而形成了整体性的财产观,家长主导分家而不析分家产保证了家产的完整性,即具体的、可观察到的“家”不断聚合、分裂,但实际上并未影响整体性“家”的传承和延续[7]。而在家庭的现代转型与新的发展目标下,核心家庭的发展压力正向父代转移,父代在分家中的主导权相对弱化,农民分家行为呈现出极大的弹性,父子两代核心家庭往往通过资源再整合而重新结合,形成了“名分实合”的家庭模式[8]。

部分学者注意到了中国农民分家行为在整体层面上的复杂性与差异性,并试图超越家庭本身,从宏观区域比较的视野出发讨论不同地区农民分家的实践机制。在农民家庭再生产过程中,分家要素的差异化形成了整合性、竞争性和协商性三种不同类型的分家实践机制[9]。

还有学者进一步拓宽了农民分家的分析维度,集中探讨了分家行为以及分家模式转变对家庭的影响。部分基于人口普查数据进行定量分析的研究结果表明,独子分家加速了直系家庭的瓦解,家庭结构趋于核心化和空巢化[10]。而进一步的经验研究则认为,农民通过分家规避了家庭矛盾,有利于形成代际独立且互惠的家庭模式[11],但在分家过程中,农民分家行为的“去道德化”使得代际之间的权利义务不对等,对老人造成不利影响[12]。

既有研究成果十分丰富,但也存在两点不足:首先在研究视野上,既有研究从社会结构的纵深角度出发,建构了从个体、家庭再到宏观区域的理论解释体系,但缺乏横向分析视野;其次在研究内容上,既有研究聚焦于农民的分家模式与分家结果,缺乏对农民分家行为形成过程的分析,且较少关注农民家庭分家实践中的策略性与能动性,而分家是既受社会结构制约又内含行动者主体能动性和实践性的过程[13]。

基于此,笔者试图从两个方面进行拓展研究:一是从家庭劳动剩余情况与市场角度来考察家庭积累能力对农民分家的影响;二是通过分家的差异化实践考察农民家庭的主体性行为及其意义。本文结合华北地区Y村和L村(1)笔者于2019年4月、2020年7月先后在L村、Y村进行田野调查,本文分析基于两次调查的经验材料。的具体分家案例分析当下华北农村多子家庭分家差异的形成机制及不同分家行为对家庭的影响。

二、Y村:多子家庭的提前分家

(一)Y村多子家庭现状:有限的劳动剩余、弱家庭积累与较重的人生任务

Y村位于华北平原西部地区,属于传统的农业型村庄。长期以来,农民主要收入来自传统农业种植和养殖业,在“靠天吃饭”的背景下,“种个小麦和玉米落一季秋”,收入十分有限。2010年左右,村中的青壮年开始外出务工,务工范围主要在县城附近。2015年之后,村内进行旅游开发,一部分农民转行做生意或在景区干临时工,老年人仍主要从事农业生产,绝大多数中、青年人就近打工,一般工资为每月3 000 元,相对于全国劳动力市场而言,非农劳动剩余亦不高。

在父代责任普遍较重的北方农村,多子家庭中的父代往往面临着巨大的压力:一来儿子多,抚养任务重;二来劳动剩余较少,家庭积累能力弱;三来彩礼负担较重。父代难以独自负担儿子的结婚花费,往往需要通过借款为儿子完成婚事。20世纪80年代,Y村当地彩礼为600~700元,农民家庭办一个婚礼至少需要2 000元,而该村一个农村家庭一年种植庄稼及养殖家畜家禽的收入仅为300元左右,这意味着父代必须积累几年的收入才能凑够一个儿子的彩礼钱,而结婚的其他花销大部分需借外债。劳动力市场开放后,农民外出打工,家庭收入增加,一般家庭中如有两个劳动力外出务工,家庭一年净收入可达5万。但彩礼负担并未减轻,因为近年来相关农村地区的彩礼已经上涨到10多万元,父代家庭仍需经过多年积累和借债才能负担子代彩礼及其他结婚花销,父代面临的人生任务与家庭再生产压力一直较重。

(二)多子家庭提前分家的典型案例

1.分家过程

石某是Y村的一位普通农民,今年74岁,妻子72岁,二人育有三儿一女,分别是石乾、石坤、石一和石江。(2)按照学术惯例,文中案例涉及的具体人名已作匿名化处理。就笔者在该村了解的情况来看,农民家庭普遍有多个子女,尤其是“40后”“50后”“60后”父母,普遍有2个或2个以上的儿子,石家即是一个典型,现将石家的分家经历作为一个典型案例加以呈现并进行分析:

石乾是石某的大儿子,1988年结婚,当时给了女方600元彩礼,父亲借了1 300多元外债为其置办婚礼。1989年,石乾的第一个孩子出生,他认为家庭压力大,向父亲提出分家。当时石某提出孩子太小,想帮忙照顾几年再分,石乾没有同意。

石坤是石某的二儿子,1992年结婚,结婚时石某借了2000多元外债为其置办婚礼,1993年,石坤发现媳妇怀孕后向父亲提出分家。石坤分家后,石某和老伴与女儿石一以及小儿子石江一起居住。同年,石一出嫁。

石江是石某的小儿子,2005年结婚,女方要了3万元彩礼,石乾与石坤家分别拿了2000多元和1000 多元给石某,石某借了近万元钱帮石江办婚礼。石某没有再跟石江分家,与其一起住但单独做饭吃。石江自己还了一千多元结婚债务,其余由石某还清。

分家时,石乾和石坤都分到了一头小牛、一千多斤粮食、一套锅碗瓢盆、一个猪圈和一块土地以及两间房。此外,石乾因结婚所欠的债务也分成了四等份,石父和三个儿子各分担一份,女儿石一不承担债务;而石坤的结婚欠债则分成了三等份,石父和二儿子、小儿子三人各担一份,已经分家的石乾不承担这份债务。大儿子、二儿子分家时都有见证人,主要是子代的叔伯、舅舅、姑姑等现场见证,并无纸质凭证。

目前,石某和老伴尚可自理并能劳动,劳动所得主要贴补小儿子家用,大儿子和二儿子的孩子结婚买房,石某都出了一万元。石某认为自己没有义务拿钱给孙子,但孙子结婚是家里的大事自己仍会支持,他说:“添孙子,有下一代,好像比儿子还亲,如果有重孙子,感觉会更亲,下一代人越来越多了,有了继承人。”

一个家庭的分家经历在某种程度上也折射出一个地区农民的分家历史,石家的分家案例呈现了Y村20世纪八九十年代逐渐普遍的多子家庭“渐次”分家现象,有以下几个典型特征:第一,分家由子代提出,子代家庭孩子的出生是子代提出分家的节点事件;第二,分家内容除了分住、分灶和分财,还包括分债;第三,分家过程中,财产分配等方面务必保证绝对公平;第四,分家仪式比较简单。可见,当地多子家庭分家具有一定的规则性。

2.子代主导、财责分配与分家提前

按照Y村当地传统,独子不分家,多子家庭分家。从20世纪90年代开始,Y村当地农民的分家模式开始发生变化,“结一个分一个”的方式逐渐取代了“全部娶完再分”,当地农民普遍认为:“结婚的儿子自己搬出去,单独生活,免得一起生活造成不公平。”从Y村分家案例来看,分家节点从最后一个儿子结婚转变为第一个儿子结婚,从结婚后孩子出生转变为孩子出生之前,分家节点不断提前。

分家的起点是儿媳妇及孙子出现所引起的家庭关系变化。新的核心家庭产生意味着新的纵向家庭关系出现,家庭资源在子代家庭与父代家庭之间流动并形成了张力。在家庭由维持转向发展的过程中,“恩往下流”是家庭资源流动的主要特征;并且从当地代际关系实践来看,家庭再生产与血脉延续是家庭中父代的责任与价值所在。然而,在劳动剩余有限与家庭积累较少的情况下,父代家庭与子代家庭的资源分配难以平衡,子代家庭向父代家庭输入资源支持未成家的兄弟结婚,往往会造成子代家庭压力增大或引发夫妻矛盾;父代家庭向子代家庭纵向输入资源会给子代的其他未婚兄弟造成压力,影响代际关系。子代家庭通过提早分家规避了家庭资源分配失衡的风险。

(三)合作型父代子代家庭

在家庭发展转型与两代家庭发展的双重压力下,父代家庭与子代家庭密切联合。一方面,已婚子代提早分家,不与兄弟争夺父代劳动资源的同时获得独立的家庭发展空间;另一方面,在分家分债过程中,子代中未结婚的兄弟作为父代家庭中的一员承担了支持兄弟结婚的义务,同时已婚兄弟也会分担债务并在其他兄弟结婚时给予支持。提前分家不仅使得子代拥有了新的核心家庭,也形成了父代家庭与子代家庭联合的新家庭形式。

分债源于农民家庭的家庭积累较少。父代认为帮助子代结婚是自己的人生任务,但在积累较少和结婚花费较高的情况下,父代难以独自完成家庭再生产任务。父代家庭与子代家庭共同还债使得他们构成一个紧密的债务偿还单位。

Y村多子家庭的提前分家,主要是父代家庭家产在子代兄弟之间的分配,老人会相对公平地向所有子代家庭输出资源。资源支持与分配平衡缓和了因家庭积累少以及家庭发展压力大带来的家庭关系紧张,子代对老人的索取力度放缓,但老人的自我剥削现象仍然存在。

三、L村:多子家庭的延后分家

(一)L村多子家庭现状:劳动剩余较高、强家庭积累与较重的人生任务

L村位于华北平原东部地区,属于快速发展转型的村庄,农业生产已经全面机械化,并逐步向市场化、规模化发展,农业产出相对较高。近20年来,村庄内轻手工行业快速发展,且劳动力进入门槛低,在村农民非正式就业机会很多,80%以上的人就近、就地就业。而近期一个劳动力在外打工的年收入可以达到3万元左右,在村内干零工年收入可以达到5千到1万元,农业收入一年通常也有2万元左右。包含务农和务工收入在内,一般家庭的年收入基本可以达到8~10万元。所以从整体上看,L村农民家庭劳动剩余比较多,家庭积累能力相对较强。

L村也属于典型的华北农村,父代对子代存在明显的代际责任,且农民家庭普遍存在多个儿子结婚的压力,家庭任务较重。2000年以前,父代只需要负担儿子的住房建设;2000年之后,父代还需要给儿子买房或者支付买房的首付。子代的婚姻成本逐渐增长,家庭发展的压力也逐渐加大,父代可以通过劳动实现家庭积累并努力完成人生任务,但也难免需要分担子代的家庭发展压力。

(二)多子家庭的延后分家

1.20世纪70年代至今L村多子家庭的分家过程

叶某,男,今年65岁,家中有三兄弟,叶某是家中老大。20世纪70年代末叶某结婚时,父母给其盖了一间房,结婚后父母即提出让叶某出去单住并分地分锅;婚后父母接着给老二盖房子,80年代老二结婚后,父母同样给老二分地分锅,让其出去单住;90年代老三结婚,父母不再建房并与老三住在一个宅院,但父母在帮老三翻新房屋后,提出单独住一间屋,单独吃饭,两代人的收支分开。

郭某,男,今年70岁,有两个儿子。1993年大儿子结婚,郭某给儿子建了四间砖房,并承担了儿子娶妻的彩礼和结婚费用,在大儿子的孩子3岁时,郭某提出与大儿子分家,分了土地给大儿子并将结婚时大儿媳带的嫁妆给了大儿子。1996年二儿子结婚,郭某同样承担了二儿子结婚的全部费用,由于没有给二儿子盖新房,二儿子婚后与郭某住在一个院子里,直到2004年郭某盖了六间砖房并提出分家,二儿子分得了土地、四间砖房及媳妇的嫁妆,郭某单独住两间,单独吃饭,两代人的收支分开。

牟某,男,今年60岁,有两个儿子,大儿子36岁,2005年结婚时牟某为其建了砖房,承担了彩礼以及结婚花销,大儿子孩子两岁时牟某提出分家,大儿子分得土地和锅碗瓢盆,单独居住。小儿子34岁,2009年结婚后和牟某住在一个院子里,收支没有分开,小儿子的孩子上学后,牟某想要与小儿子分家:“想出去单独住,图个清静”,但小儿媳不肯,现小儿子将院子改建为楼房,牟某和老伴住一间,牟某每天在外干小工,老伴每天帮忙照顾孙子。

以上L村的三个案例呈现了当地多子家庭分家情况,从中可以发现当地农民分家的几个主要特征:一是分家由父代提出且分家时间在延后;二是分家的财产分配较为简单,主要包括房屋、锅碗瓢盆;三是分家时,父代会保证子代之间财产分配公平;四是分家仪式感不强;五是除了兄弟间分家,还存在父子间分家,主要是分灶分账而不分户。

2.父代主导、劳动分配与分家延后

从分家的时间节点来看,当地家庭经历了结婚即分家到孙子三、四岁分家,再到孙子上学后分家的时间变化,父代提出分家的时间不断向后推迟。

父代的劳动力是家庭积累的基础,而父代劳动剩余多、积累能力强则是分家延后的前提。L村的土地由集体统一管理,不属于家庭中父代的财产。父代分得的土地不在子代之间分配,一旦父代去世,土地归为村集体统一分配;老宅院由最后一个结婚的子代家庭与父代共同使用,父代去世后,宅院由最晚结婚的子代家庭继承,如果子代家庭往后没有儿子继承,宅院将回归村集体。在分家过程中,住房是儿子从父亲处分得的最主要财产,而父代的财产主要来自其自身的劳动积累。因此,分家推迟的原因在于父代家庭可以通过劳动积累输出资源,帮助子代家庭缓解家庭建立初期的发展压力。在子代结婚后到分家前,子代挣的钱自己管理,而吃饭跟父代一起,由父代负责开支。母亲可以帮忙子代看孩子、做饭,儿子和儿媳妇可以劳动挣钱。在父代家庭帮忙子代将孙子养到“可以离手”时,子代家庭才分家单过。

在第一个儿子结婚之前,父代的劳动积累服务于整个家庭,而在与最后结婚的儿子分家之前,父代劳动资源还要向子代家庭输出,直至与最后结婚的儿子分家,即父代家庭与子代家庭分开居住,“各当各的家”后,父代的劳动积累才属于自己。但就L村的现状来看,父代难以主导分家,想分家而未必能实现。可见,农民家庭分家行为具有必然性,而分家时间延后具有策略性。

(三)分工型父代子代家庭

肖倩基于制度分析的视角指出,在个体本位的影响下,子代家庭有着强烈的脱离父代家庭的意愿,但从实践来看,子代家庭是否从父代家庭中分出,或者何时从父代家庭中分出,都是农民基于家庭整体性考虑而作出的选择[3]。L村家庭分家时间的延后源于较强的父代责任、能力及子代家庭的需要,核心家庭在生长初期的脆弱性更使子代家庭需要父代家庭支持。

分家延后是父代对子代家庭给予支持的最主要方式,在特定阶段,它形成了父代子代联合的家庭形式。在这种联合家庭形式下,子代家庭独立进行劳动积累但不需要供养父代家庭,而父代不仅要完成整体的家庭再生产目标,还需要帮助子代的新家庭。在家庭发展压力下,父代与子代家庭形成了明确分工,也造成子代家庭对父代家庭一定程度的剥夺。

父代主导以及家庭再生产任务的存在使得分工型父代子代家庭具有明显的阶段性特点,主要体现在子代家庭进行家庭积累的初期。父子分家不仅是分工型父代子代联合家庭形式的终点,也是父代养老生活的起点,父子两代分开生活也减少了家庭中的冲突[14]。

四、分家类型与新家庭形式的功能

(一)两种多子家庭分家类型

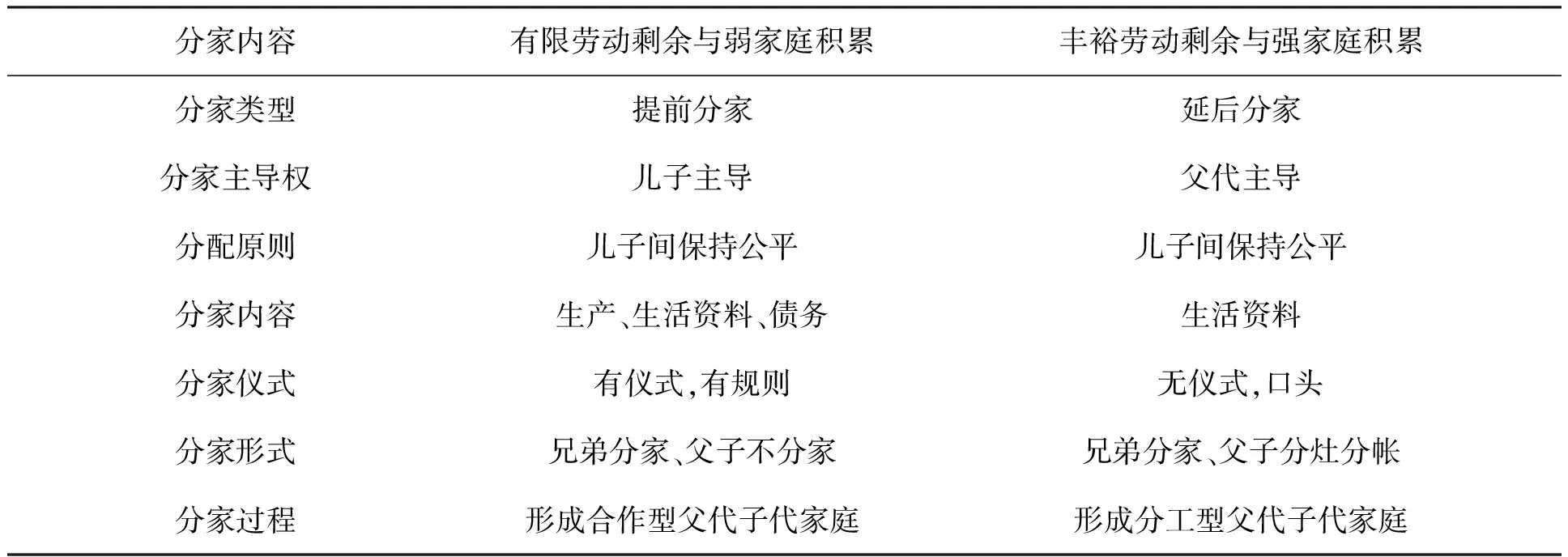

北方农村多子家庭的多次分家,通常是儿子“结一个分一个”,直到最小的儿子结婚。就在调查村庄掌握的农民分家经验来看,劳动剩余与家庭积累能力的差异形成了“提前分家”和“延迟分家”两种分家类型,(3)本文提出的两种分家类型主要是基于对Y村和L村部分农民分家案例的比较分析作出的提炼概括,由于受限于调查覆盖面以及对田野信息的掌握度,这一概括本身难免有局限,有待进一步完善。相关区别如表1所示。提前或延迟分家都是“渐次分家”的形式,父代会分给子代一定的生产、生活资料,且保证在儿子间分配公平,包含着兄弟分家的内容。不同点在于提前分家往往由子代主导,分家比较彻底,有简单的仪式和见证人,且有一个儿子不和父亲分家;而延迟分家则主要由父代主导,分家保留父代独立的土地份额,分家过程较为随意,父子分灶分帐。

表1 华北地区多子家庭的两种分家类型

在劳动剩余较少、家庭积累能力较弱,家庭总体资源有限的情况下,分家有助于缓解父子两代家庭的生活压力,因此子代分家意愿强烈,并且普遍主动选择提前分家。提早分家形成的新家庭具有明显的脆弱性,所以子代不得不依赖父代资源,通过分家、分产快速获得新核心家庭的初始积累。如果家中的劳动剩余比较多,家庭积累能力较强,家庭总体资源量较充足,父代有能力支持子代家庭初期发展,子代分家意愿不明显,主要由父代掌控分家的节奏和节点。延后分家过程中,父代在经济以及孩子照料上给予了子代家庭大力支持,子代家庭也更易获得一定的积累,使得家庭顺利度过关键成长期。

对父代家产的分割是北方农村家庭继替的基础,但家产分割并不必然推动家庭继替与再生产任务的完成,它在实践中受到诸多因素影响。儿子主导下的提前分家,家产分割较为彻底,但父代劳动剩余有限使家庭再生产任务仍旧需要父代与子代合作完成,这使得子代及子代家庭服从父代的债务分摊安排,父代家庭的压力通过子代的债务责任共担得到缓解。父代主导的延后分家使得父代子代家庭共同生活,父代分担了子代的家庭负担,也加大了向下输出资源的力度。父代家产的部分保留在一定程度上保障了父代的养老,然而子代家庭的发展压力继续将父代卷入其中,使得父子彻底分家难以实现,父代的劳动和财产不得不转化为子代家庭的资源。

(二)新家庭形式的功能:代际剥削与家庭合力

提前分家与延后分家形成了父代子代联合的家庭形式,在父代对子代的责任无限以及子代对父代责任有限的情况下,父代和子代家庭中的不均衡代际交换特点更为突出。在这种不均衡的代际交换甚至是代际剥削之下,农民家庭的再生产目标得以实现;同时,也正是家庭再生产目标的存在,继续维持着这种代际不均衡关系[15]。

1.不均衡代际交换与代际剥削

首先,分家过程中养老的权责归属基本确立,儿子对于父代财产的取得具有履行身份义务的附随性[16]。养老责任以及老人在生病、不能劳动、不能自理阶段的照料与后事,由所有儿子共担。农民普遍认为,儿子既然分得了家产就有义务给老人养老送终,这是一种典型的代际之间的“延时”交换;在老人尚能劳动的阶段,老人与最后成家的儿子共同居住,在收入和账务不分开的情况下,老人的劳动所得默认为属于最后成家的儿子,并由其负责老人的日常照料,由此形成了代际之间的“即时”交换。

代际交换发生时,家庭关系总体上比较缓和,并且代际关系可以维系。但一旦老人不能给子代输出资源,到了需要子女供养支持的阶段,老人的养老责任分担便会引发矛盾,比如对老人养老的方式、女儿是否应该养老等问题的讨论都会激起家庭内部矛盾。

其次,提前分家与延后分家都强化了代际剥削。随着家庭发展的压力不断向上传导与代际转移,父代责任无限延长。在农民的话语实践中,“七十岁才算老人”,这个年龄的老人 “可以不劳动,开始享子女的福,老人不给子代家庭做事也没有人说”,即获得了劳动的自主选择权。但实际上老人仍会持续向子代输出资源,比如在儿子生病、儿子买车、孙子结婚时给予补贴帮助等。老人对孙子的支持不是老人的义务,提供支持主要看儿子对老人好不好和儿子的能力。如果儿子能力有限,老人担心孙子娶不到媳妇,也会主动帮忙,老人的代际责任会从子代家庭继续往孙辈延伸。

无论提前分家还是延后分家,父代较重的代际责任与代际交换的不均衡都导致了子代对父代的剥削,具体分为两种情形:一种是老人的自我剥削,子女对父代支持的需要和父代对子女的无限责任使得老年人对所有子代家庭进行资源输出,这种责任压力迫使老人进行自我剥削,他们普遍过着简朴的生活,一日三餐以面条、豆腐和青菜为主,一年四季几乎不买新衣,一年生活花销仅为千元左右,一到老年就备好棺木,自己尽力不麻烦儿子,但只要后代有需要都提供支持。接受访谈的老人说:“不考虑别人,只考虑自己,现在还没有这种觉悟。”另一种是子代对老人的剥削,延后分家使得老人失去了对自身劳动的支配权与养老生活的自由选择权,老人不得不持续向子代家庭输出资源,并且在多个子代家庭中维持平衡。

2.代际合力与家庭再生产

提前分家与延后分家过程中分别形成的“合作型”与“分工型”父代子代的新家庭形式,核心都在于联合,即通过家庭关系调整和家庭资源重新分配、整合,形成了“分合相依”的分家实践。在父代能力不足时,父代联合子代家庭分担责任,而在子代家庭基础薄弱时,子代向父代寻求帮助获取支持。家庭的整体性没有因为分家而割裂,同时家庭的独立性也没有因为联合而消解,父代子代联合的新家庭形式增强了代际合力,最终推动了两代家庭再生产目标的顺利实现。

五、结语

分家提前与分家延后都是北方农村多子家庭渐次分家的具体实践形式。在家庭横向比较的视野中,劳动剩余与家庭积累能力的差异造成了农民家庭不同的分家类型。如果家庭中的劳动剩余较少,家庭积累弱,父代家庭综合能力有限,子代则会形成较强的分离意愿,往往提出提前分家,并通过分家与彻底分产获得新家庭的最初积累。与此相反,在劳动剩余较多与家庭积累强的农村家庭中,父代家庭综合能力也较强,子代的分离意愿则不会太强烈,父代通过物力、人力等资源支持子代家庭完成家庭初期积累和家庭成长,导致分家逐渐延后。因此,提前分家或延后分家并不是个体意义上的父代子代家庭分离,而是一个家庭基于家庭实际情况与两代家庭再生产的整体性目标作出的主动调适和策略选择。

相较于一次性分家,渐次分家加重了父代的代际责任,无论提前分家和延后分家都没有改变华北农村家庭中的代际交换不均衡情况,甚至加重了子代对父代的剥削。这种不均衡的代际关系得以维持的基础在于其满足了父代的养老预期底线,也因为完成家庭再生产任务以及实现家族延续是父代的价值目标。分家提前与分家延后强化了家庭合力的作用,而“合作型”父代子代家庭与“分工型”父代子代家庭的生成与功能发挥充分展现了“分合相依”的家庭发展弹性与农民家庭分家的主体性特征。