听戏

2022-01-07梁实秋

◆梁实秋

听戏,不是看戏。从前在北平,大家都说听戏,不大说看戏。这一字之差,关系甚大。我们的旧戏毕竟是以唱为主,所谓载歌载舞,比较起来那舞实在是没有什么可看的。我从小就喜欢听戏,常看见有人坐在戏园子的边厢下面,靠着柱子,闭着眼睛,凝神危坐,微微地摇晃着脑袋,手轻轻地敲着拍子,聚精会神地欣赏那台上的歌唱,遇到一声韵味十足的唱,便像是搔着了痒处一般,从丹田里吼出一声“好”,若是发现唱出了错,便毫不容情地来一声倒好。这正是真正的观众,是他们维系了戏剧的水准于不坠。当然,他们的眼睛也不是老闭着,有时也要睁开的。

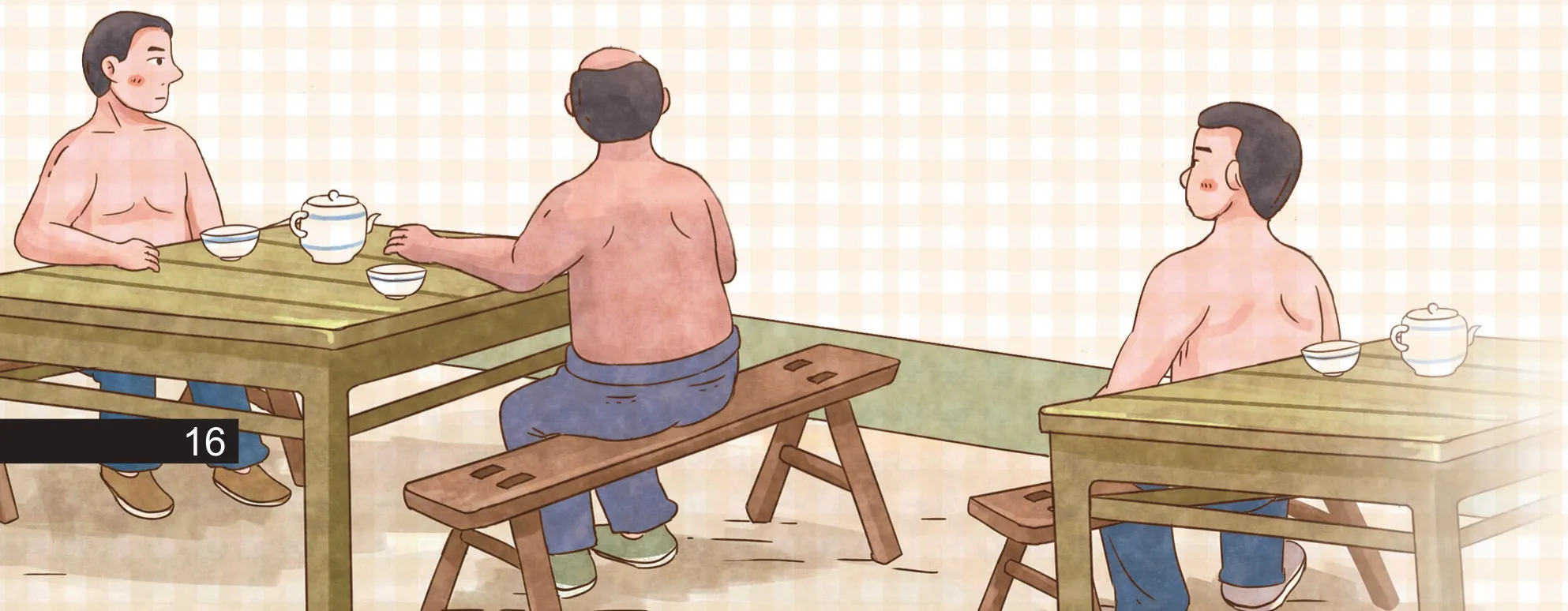

生长在北平的人几乎没有不爱听戏的,我自然亦非例外。我起初是很怕进戏园子的,里面人太多太挤,座位太不舒服。记得清清楚楚,文明茶园是我常去的地方,全是窄窄的条凳、窄窄的条桌,如果人并不面对舞台,要看台上的动作便要扭转脖子扭转腰。尤其是在夏天,大家都打赤膊,但我从小就没有光脊梁的习惯,觉得大庭广众之中赤身露体怪难为情,但你一经落座就有热心招待的茶房前来接衣服,给一个半劈的木牌子。这时节,你环顾四周,全是一扇一扇的肉屏风,前后左右都是肉,白皙皙的,黄橙橙的,黑黝黝的,置身其中如入肉林(那时候戏园里的客人全是男性,没有女性)。这虽颇富喜感,但决不能给人以愉快。戏一演便是四五个钟头,中间如果想要如厕,需要在肉林中挤出一条出路,挤出之后那条路便翕(xī)然合上,回来时需要重新另挤出一条路。所以我常视如厕如畏途(注:“畏途”出自《庄子》,原指险恶可怕的路径,比喻做起来很危险和艰难的事),其实不是畏途,只有畏,没有途。

对戏园的环境并无需作太多抱怨。任何的环境,在当时当地,必有其存在的理由。戏园本称茶园,原是喝茶聊天的地方,台上的戏原是附带着的娱乐节目。乱哄哄地高谈阔论是无可厚非的,那原是三教九流呼朋唤友消遣娱乐之所在。孩子们到了戏园可以吃个够,不必论花生瓜子、冰糖葫芦、酸梅汤、油糕、奶酪、豌豆黄……应有尽有。成年人的嘴也不闲着,条桌上摆着干鲜水果、蒸食点心之类。洒了花露水的热手巾是公用的,从一个角落传到另一个角落。尽管它是传染病的最有效的媒介,也还是不可或缺的。

在这样的环境里听戏,岂不太苦?苦自管苦,却也乐在其中。放肆是我们中国固有的美德之一。在戏园里人人可以自由行动,吃、喝、谈话、吼叫、吸烟、吐痰、小儿啼哭、打喷嚏、打哈欠、打赤膊,小规模的拌嘴吵架争座位,都一概没有人干涉,在哪里可以找到这样完全的放肆的机会?看外国戏园,观众穿起大礼服肃静无哗,那简直是活受罪!我小时候进戏园,深感那是另一个世界,对于戏当然听不懂,只能欣赏丑戏、武戏,打出手,递家伙,尤觉有趣。记得我最喜欢的是九阵风的戏,如《百草山》《泗州城》之类,于是我也买了刀枪之类在家里和我哥哥大打出手,有一两招也居然练得不错。从三四张桌子上硬往下摔的把戏,倒是没敢尝试。有一次模拟戏里范仲禹把鞋一甩,落在头上的情景,我哥哥一时不慎,把一只毛靴子斜着踢在上房的玻璃窗上,“哗啦”一声,除了招致家里应有的责罚之外,也惊醒了我的萌芽中的戏瘾。

思考:

仔细读读文章,借助语言文字展开想象,谈谈你对戏剧和听戏人各有什么看法?