地面沉降的监测技术及治理措施

2022-01-06薛天祥沈春勇陈润泽

薛天祥,沈春勇,陈润泽

(中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵阳 550081)

1 引言

地面沉降是城市中常见的地质灾害,在人类建设活动及自然环境的共同作用下,地壳表层土体出现了不同程度的沉降现象,导致不同地区地面的高度有所下降,形成了难以逆转的地质问题。通常情况下,地面沉降的共有表现为持续时间较长,发展比较缓慢,区域影响较大,产生的原因复杂和治理问题多等,沉降的长期存在对城市建设、交通运输、资源调度、经济发展和居住环境造成了巨大的威胁。据统计,目前国内已有90 多个地区或城市出现了不同层次及深度的地面沉降,这些区域中,以上海为代表的长江三角洲、以天津为代表的华北平原、以西安为代表的汾渭盆地是地面沉降的典型代表区域[1]。目前,我国沉降发生严重的城市有北京、天津、唐山、西安、太原、大同、沧州、台北等。统计结果表明,天津塘沽的最大沉降量已达3.1 m,其中,累计地面沉降量超过0.2 m 的总面积超过7.9×104km2,并且存在进一步扩大的趋势[2]。

目前,很多学者开展了一系列的地面沉降分析工作,地面沉降的治理工作也有了一定成效,但未能有效控制其继续恶化的趋势,面对如此严峻的沉降问题,日后的研究工作开展仍十分困难[3]。随着地面沉降问题的日益严重,为防止地面沉降导致巨额损失,有必要对此展开深入研究。因此,本文全面论述了地面沉降的监测技术及治理措施等,对研究人员开展地面沉降防治工作具有一定的参考意义。

2 地面沉降监测技术分析

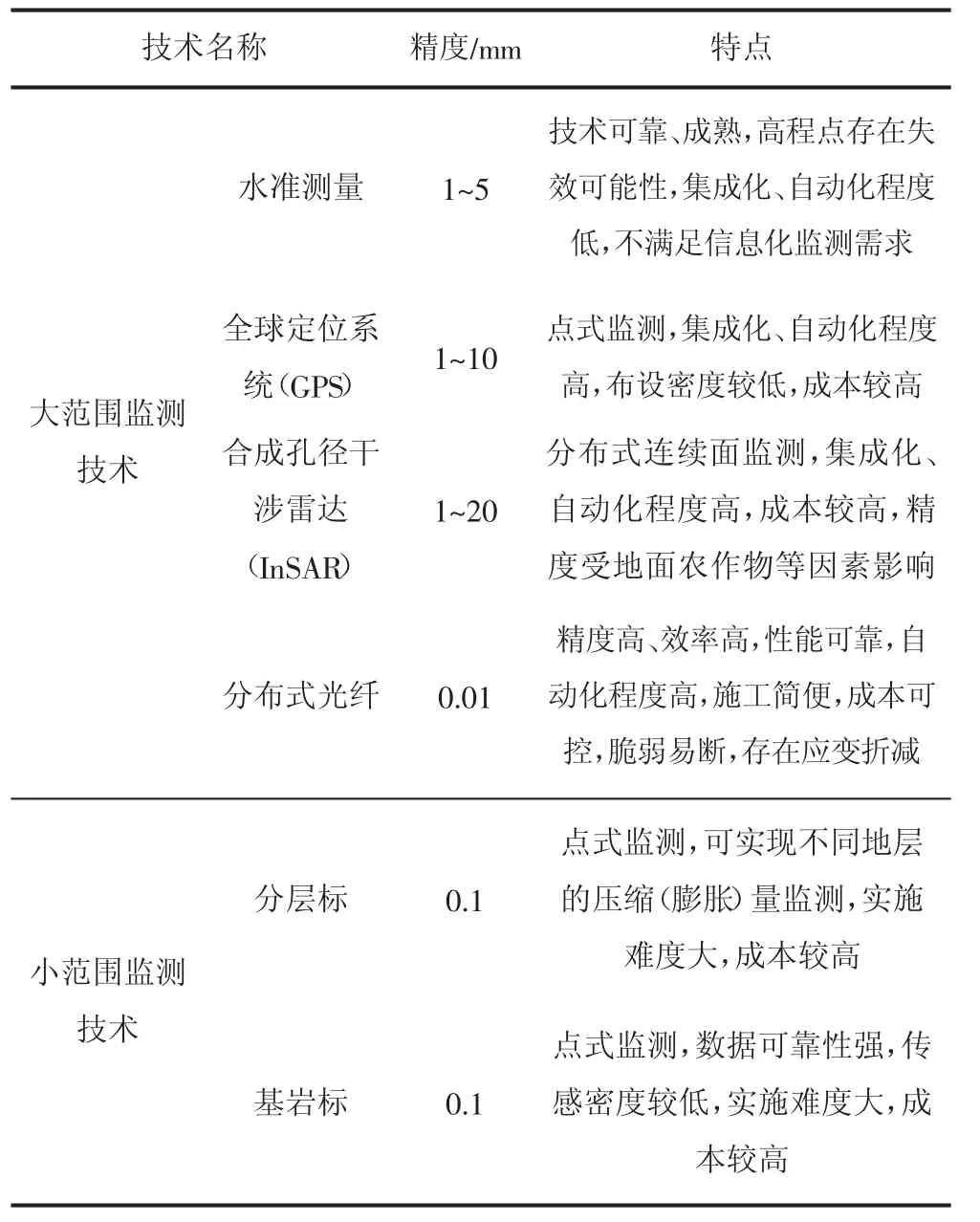

因地面沉降监测范围有所差异,监测技术包括大范围监测技术和小范围监测技术[4]。大范围监测技术通常包括全球定位系统(GPS)、合成孔径干涉雷达(InSAR)、分布式光纤传感技术以及水准测量等。GPS 监测技术是利用人造卫星对一个指定的测量地点进行三边测量定位,根据测量定位获得的地面高程数据实现地面沉降监测[5]。InSAR 监测技术是沉降监测的先进技术,通过对固定点测得干涉图像和波形信号,模拟出测量点的三维模型特征,然后比较SAR 图像的相位差获得干涉条纹,进而得出测量点高程数据的变化,达到沉降监测目的[6,7]。多年以来,分布式光纤传感技术已成为国际区域光纤通信成果中新型的研究方法,通过使用先进的光时域反射仪(OTDR),把光纤当作传感元件,发挥其在传输过程中的介质特性,研究光纤在各个区域的温度和应变分布规律,完善沉降监测方法。小范围监测技术包括常见的水准测量、基岩标及分层标等方法。其中,水准测量也被称作几何水准测量,该方法是通过水准尺和水准仪2 种仪器来测量地面上不同点之间的高差关系,保证在某个区域内沉降监测能得到满足要求的监测精度[8]。分层标和基岩标监测技术则将基岩面作为水准点,采用埋设分层标和基岩标的方式得到各土层压缩(膨胀)量等数据,经分析求解各个土层的变形量和地面沉降量[9]。现有常用的地面沉降监测技术见表1。

表1 现有常用的地面沉降监测技术

目前的监测技术已经实现将监测目标最大化,在各种监测技术里面,水准测量自动化集成过程难度大,很难达到监测数据信息化的要求;GPS 和InSAR 监测准确度常常与各农作物等因素相关,且监测所需费用多;分布式光纤技术仍在积极的研发与试验过程中;分层标和基岩标存在着传感密度较低、分析数据不足和实际操作存在难度等问题。

3 地面沉降预测与监测

3.1 地面沉降预测

目前,国内外通常采用灰色理论和模糊神经网络等方法来预测地面沉降[10]。其中,基于灰色理论的预测方法,在预测上海路家嘴地区的沉降过程中,唐益群和王寒梅通过建立非等时距GM(1,1)①GM(1,1),即灰色动态预测模型,G 表示Grey(灰色);M 表示Model(模型);GM(1,1)表示1 阶的、1 个变量的模型。模型对沉降进行预测,与实测数据进行对比分析表明,预测数据与实测数据大致相同,预测结果能达到精度要求。通过研究天津市区地面沉降的分布规律,李涛和潘云[11]等将人工神经网络原理运用到研究中,成功预测了天津市区年度沉降情况。据统计,人工神经网络的方法常用于地面沉降上下浮动较大的情况,当地面沉降浮动较小、稳定且均匀时,通过灰色理论来进行预测。地面沉降的产生与多种形成机制息息相关,二者之间需求解复杂的非线性问题,因此,为了准确地预测地面沉降出现的可能性,并有效防止灾害发生,采用正确的预测方法和建立合适的预测模型是十分重要的。

3.2 地面沉降监测

随着地面沉降监测技术发展的逐渐加快,全球定位系统(GPS)已得到大力的推广,区域性水准测量慢慢被替代。例如,针对日本新泻等区域的沉降情况,日本的Hiroshi[12]通过使用GPS 技术,通过量测结果描绘沉降过程变化图。1960 年早期,结合多种防治方法的治理效果,上海市铺设了沉降监测网络系统[13,14],缓解了地面沉降的危害。美国也将InSAR 监测技术作为重点研究对象。1990 年以后,随着大面积的城市建设,高层建筑荷载逐渐加大,城市周边地下水利用增多,从而导致中心位置在建设过程中出现新沉降并快速发展。目前,为实现长江三角洲沉降情况的全面监测,上海市铺设了信息系统(LSIS)以及GPS 监测网,通过分析地面沉降图件成果,实时跟踪地面沉降变化进程。

4 地面沉降治理措施

4.1 加强组织管理和协调

我国部分地区通过建立专有的管理部门,重点关注地面沉降的防治工作,落实减轻地面沉降灾害所需要的费用。虽然部分地区开始规划地质灾害防治方法,并编制相关工作大纲,但针对沉降所开展的专项规划仍然较少,难以整合地面沉降防治工作的多方资源。因此,应针对不同的城市特点,结合城市规划实际情况,编写适用于不同地面沉降问题的治理规划。同时,需要有法律法规推进地面沉降的防治规划工作顺利开展,给实际实施过程提供支撑依据和效果保障。尤其是多职能部门(如国土、环保、水利等)交叉配合的区域,存在协调和管理难度较大的问题,急需建立法律法规来保障防治工作实施。

建立健全立法工作是加速各区域和城市沉降防治规划的关键环节,可以将沉降防治工作纳入法制化管理。当发生大范围的地面沉降时,常涉及多个区域,仅仅通过单个行政区域采取措施难以达到防治效果。因此,各区域之间的有效协调和配合显得尤为关键,需加强各区域的联合调度,灵活管理各区域的协同工作。为了给地面沉降的防治措施提供科学的参考依据,仍需搭建全面的沉降防治网络监测系统,并动态观测地面形态变化和地下水的活动情况。

4.2 统筹地表水和地下水

通过统计多个地面沉降数据结果可以发现,过度利用地下水是引起地面沉降的主要原因,因此,要合理规划地下水资源使用。统一调查城市的生产井网,在满足地面沉降控制的最低标准要求时,对城市可利用资源的情况进行分析,计算出实际开采量,依托统计的可利用资源量统一调度已有生产井网。为防止二次污染的发生,在地下水资源使用后,应当立刻回灌。例如,雨季合理储存地表水资源,淡季合理使用自来水,并将使用后剩余部分的水回灌地下。针对水资源缺乏的区域,要统筹建设区域的供水工程。

4.3 防护措施

地面沉降常常会导致工程建筑出现不均匀沉降现象,因沉降区域的地面标高不断下降,引发海水入侵内陆、积蓄洪水出现洪涝等次生灾害。为解决沉降的次生灾害,通常采用的治理方法有新修或者加高、加固防洪堤、防潮堤、防洪闸等,以辅助河道的疏导疏浚等措施,并通过新建排洪排涝建筑物、抬高建设区域高度、提高地下管网的强度及刚度等方式来缓解危害。在实际城镇建设中从源头防治地面沉降,应统一规划水资源的调配,严格把控自然环境与水环境的适应性和协同性,避免盲目开采固体矿产、地下水等地下资源,保证各区域地质环境及条件的稳定性。在项目规划期间,新建或者扩建项目中如果出现对沉降较敏感的区域,建议最好远离地面沉降严重的区域,对可能发生沉降的危险区域应予以关注。原则上,应将城镇供水区域布置在离工程建设区较远的位置,考虑布置在地质及水文条件上对建筑物影响不大的区域,以免带来不必要的问题。

5 结语

地面沉降的发生过程是不可逆的,一旦形成便难以恢复。通过大量的研究及资料分析发现,严重的地面沉降及其造成的灾害将对经济发展、城市建设、交通运输、环境保护和人民生活造成巨大影响。本文对地面沉降监测技术、预测方法及治理措施进行了深入的研究,指出为减少地面沉降带来的危害,需全面、综合地对不同区域的地面沉降进行监测管理,并对地面沉降治理措施展开基础理论和应用实践研究,并统筹规划城镇建设,加强地面形态的长期观测及源头防治,为科学制定沉降治理措施提供依据。