中国室内歌剧音乐—戏剧结构研究

——以《狂人日记》《赌命》《画皮》为例

2022-01-06付莉

付莉

室内歌剧以演员与乐队人数精简、编制灵活、舞台布景简约、可在小型剧场演出而得名(108)[英]迈克尔·肯尼迪、乔伊斯·布尔恩编:《牛津简明音乐词典》,唐其竞等译,人民音乐出版社,2002年版,第213页;Ed.By Stanley Sadie, “The New Grove Dictionary of Music and Musician”,2nd ed., vol. 5, London: Macmillan Publishers Ltd., 2001, p. 449。,是上世纪40年代左右兴起的一种歌剧类型,此概念由英国作曲家本杰明·布里顿(Benjamin Britten,1913—1976)正式提出。1994年中国作曲家郭文景的室内歌剧《狂人日记》在国际上大获成功,自此激起中国作曲家创作室内歌剧的热情,同时奠定了中国室内歌剧由中国(华裔)作曲家创作、用中文演唱、讲述中国故事、采用中西融合创作理念为主的创作基础,从而为中国歌剧的创新发展、推广传播开辟了一条新路径。

在近30年的发展历程中,我国涌现出多部具有国际影响力的室内歌剧。《狂人日记》(1994)、《赌命》(2003)和《画皮》(2018)是其中三部代表作,分别诞生于距今30年来的不同时段。虽然它们题材不同、风格迥异,但不可否认其含有一定的创作共性。因此,笔者将针对这三部歌剧的音乐—戏剧结构作综合对比研究,一方面意在通过逐一分析掌握它们各自的结构特点,另一方面则试图透过其结构关联,阶段性地总结中国室内歌剧音乐—戏剧结构的创作规律。

音乐—戏剧结构研究之一——《狂人日记》

《狂人日记》原是鲁迅短篇小说集《呐喊》中的一文,他以日记体白话文的形式分13节记述了一个“迫害妄想狂”发病几天里的经历。文章不仅生动地刻画出“狂人”形象,还借他之口呐喊出中国四千年来封建制度与礼教“吃人”的事实。歌剧《狂人日记》的脚本重组改编了原作情节,它将发生在多天里的狂人事件浓缩于黄昏—黎明的一个时间段内,分四场,以时间和地点作为提示来明晰场次关系与场景变化。其中,一、二场不仅在戏剧上点明了人物关系与角色性格,还在音乐上起到奠定全剧结构基础的作用。

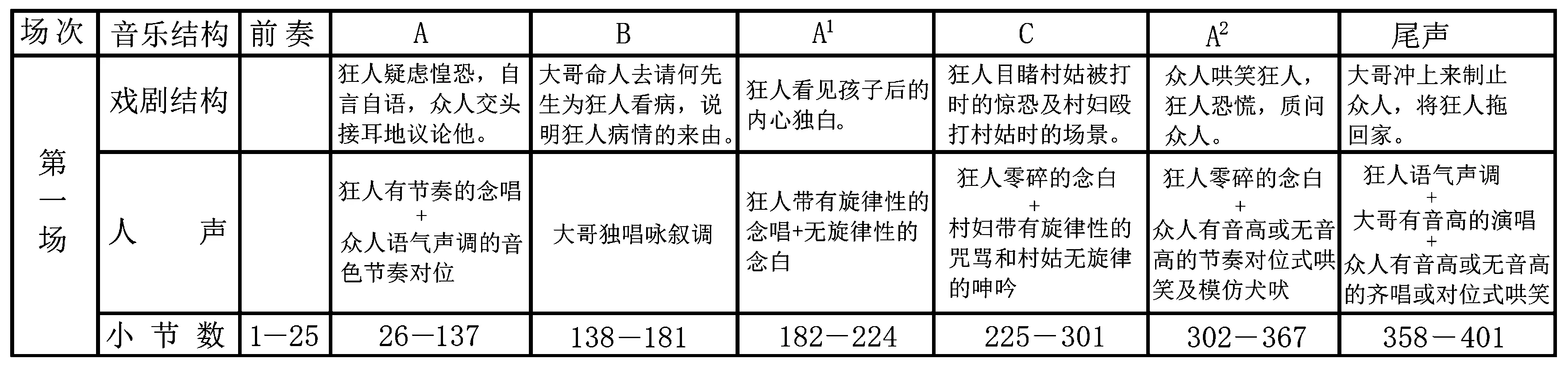

第一场——黄昏,狼子村街头:该场的剧情汇总改编自原作1—3节,讲述狂人因“迫害妄想”而与村民产生矛盾冲突,由此交待狂人、村民和大哥的不同立场,展现他们各异的心理与行为。该场的音乐结构已于2004年,在安鲁新教授的《冲向戏剧性表现之巅——评郭文景室内歌剧〈狂人日记〉》一文中阐述清楚,依据剧情和演唱形式明确其五部循环结构(图1)。在结构内,ABA1段率先以多个音乐材料和技术手段呈示该场三类人物的性格与状态。如,A段用多变的唱念结合、片断式乐句及不稳定的音高变化等来表现狂人精神的异常(谱例1-a),而其中56—107小节的狂人与村民七重唱,又以对立视角强化了狂人的病态,并通过村民的六声部对位来刻画他们窃窃私语、无知愚昧的形象(谱例1-b)。与A段不同的是,B段以起伏较大的旋律线条诠释大哥拿腔拿调的迂腐之态(谱例1-c)。而该场C段—尾声是音乐戏剧的展开,其材料取自ABA1段。作曲家采用展开手法,用声部递增的重唱生动地表现出村姑被打、狂人恐惧、村民哄笑等“混乱”场面,综合呈现人物矛盾,形象展现戏剧冲突,将第一场的音乐戏剧推向高潮。最后,作曲家用音响戛然而止的方式终止全场,通过这种开放性的音响布局来增强音乐戏剧张力。

图1.

谱例1.第一场各角色唱段截取

(a)第一场A段,狂人唱段

(b)第一场A段,狂人与村民七重唱

(c)第一场B段,大哥唱段

就第一场的开放性音响而言,笔者认为它的产生并非仅与C段—尾声的展开性相关,也应与该场前奏(1—25小节)的音响布局紧密关联。以下是笔者针对于此所作的比对分析,从而论证该场前奏如何影响音乐主体的音响设计。

经归纳分析得出,前奏共含四种连续发展的音响形态:一是木管组带滑音的点线结合音色线条(1—9小节),其初步呈示出前奏从单一音响向多层演变的趋势(谱例2-a);二是10—17小节,其在音响形态1的基础上融入打击乐、弦乐和曼多林音色,并为之注入有别于木管的点线材料与动态音型,在该剧中首次呈现多材料的纵向结合,它们随着乐器的交替衔接制造出动荡的音响效果(谱例2-b);三是18—22小节的音响层骤增。其中弦乐的三连音为新材料,弓杆击弦的非常规音色模仿着狂人的忐忑心绪,而木管与竖琴叠入的七连音、六连音(材料源于音响形态2的弦乐与曼多林)则加剧了这一状态(谱例2-c)。整体观察1—22小节的音响变化则可肯定,前奏至此已展现出由线至面的展开性特点。若将其与该场的音乐主体音响比对,则会进一步发现,ABA1与C段—尾声的音响布局实属前奏这三种音响形态的扩大变形。特别是人声部分,其中ABA1段延续了前奏的音响层次变化,构成狂人独唱→众人重唱→大哥独唱→狂人独唱的演唱形式转换。而C段—尾声是放大了前奏的展开性特点,采用递增声部的重唱手法将音乐戏剧推向高潮。此外,23—25小节是前奏的第四种音响形态。由于多数乐器的快速撤出,使得此处音响浓度锐减。而长笛与吊钹的搭配延留,一方面承接着之前的音色变化,另一方面连接着音乐主体,构成过渡。相较而言,此处音响的骤然静态化趋势实际与第一场终止的开放性音响十分相近,因此前后形成局部与整体的呼应。

综上分析得以证明,第一场前奏具有总括音乐主体音响布局,并为其五部循环结构注入展开性因素的作用,由此说明该场音乐—戏剧结构与音响结构的逻辑关联密切。

谱例2.第一场前奏片断截取

(a)1—4小节

(b)10—15小节

(c)18—25小节

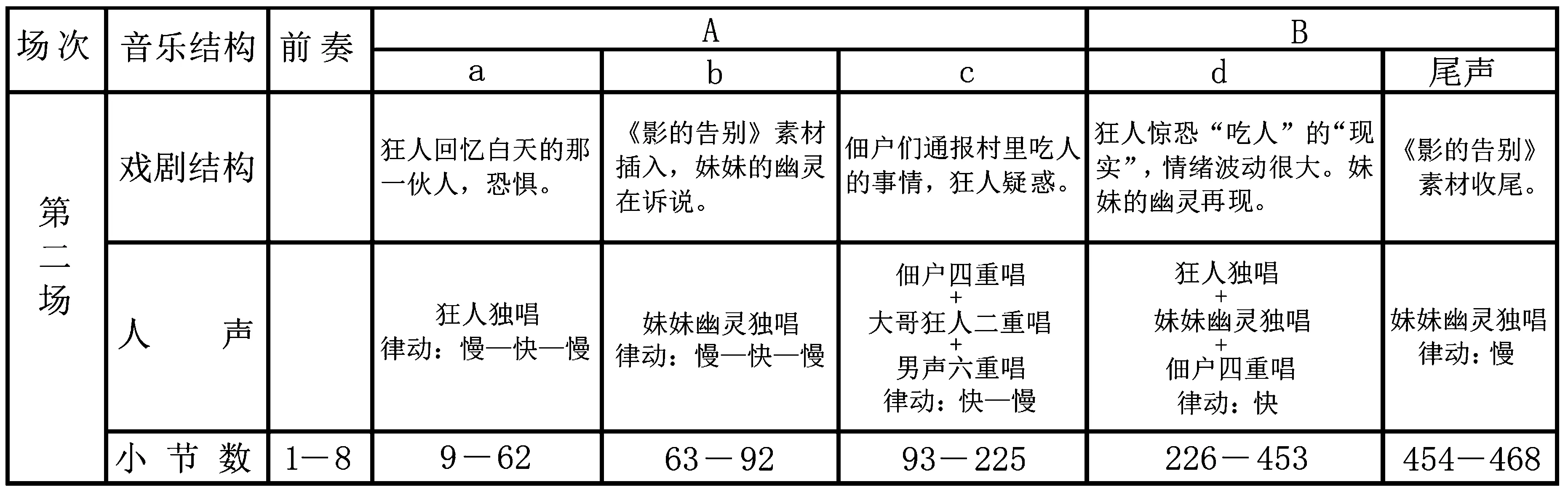

第二场——入夜,狂人的书房里:剧情是原作第3节后半部分与鲁迅散文集《影的告别》的改编重组。妹妹以幽灵形象重现在狂人的意识中,穿插在情节里。该场先经由狂人对环境的描述、村民形象的回忆,以及与妹妹的意识交流来暗喻时代的黑暗。随后再借“吃人”事件引出封建礼教“人吃人”的戏剧主旨,为第三场的剧情发展做铺垫。

该场音乐结构为含有再现因素的展开性AB二段体(图2),其中A段(9—225小节)包括三个组成部分:

图2.

A段a部分:狂人独唱(9—62小节),律动布局为慢—快—慢。前后慢板是唱词一致的合尾乐句,快板采用四平均节奏型为基础律动(谱例3),并以不同形式分配给人声与器乐。运用上,人声为主、器乐为辅,二者以交替转换形式确保彼此的戏剧性联系。另外,器乐还与人声构成紧唱慢奏的关系,借此突出狂人的语无伦次。

谱例3.A段a部分人声的四平均节奏型

A段b部分:妹妹(女高音)独唱(63—92小节),其旋律性显著,延续了A段a部分的律动布局。作曲家运用滑音、震音等特殊演唱法来描绘幽灵的虚幻灵异。女高音在器乐烘托下构成两次由薄至厚的音响快速变化,使其音色在空灵与粗糙间自由变换,更具质感(谱例4-b)。

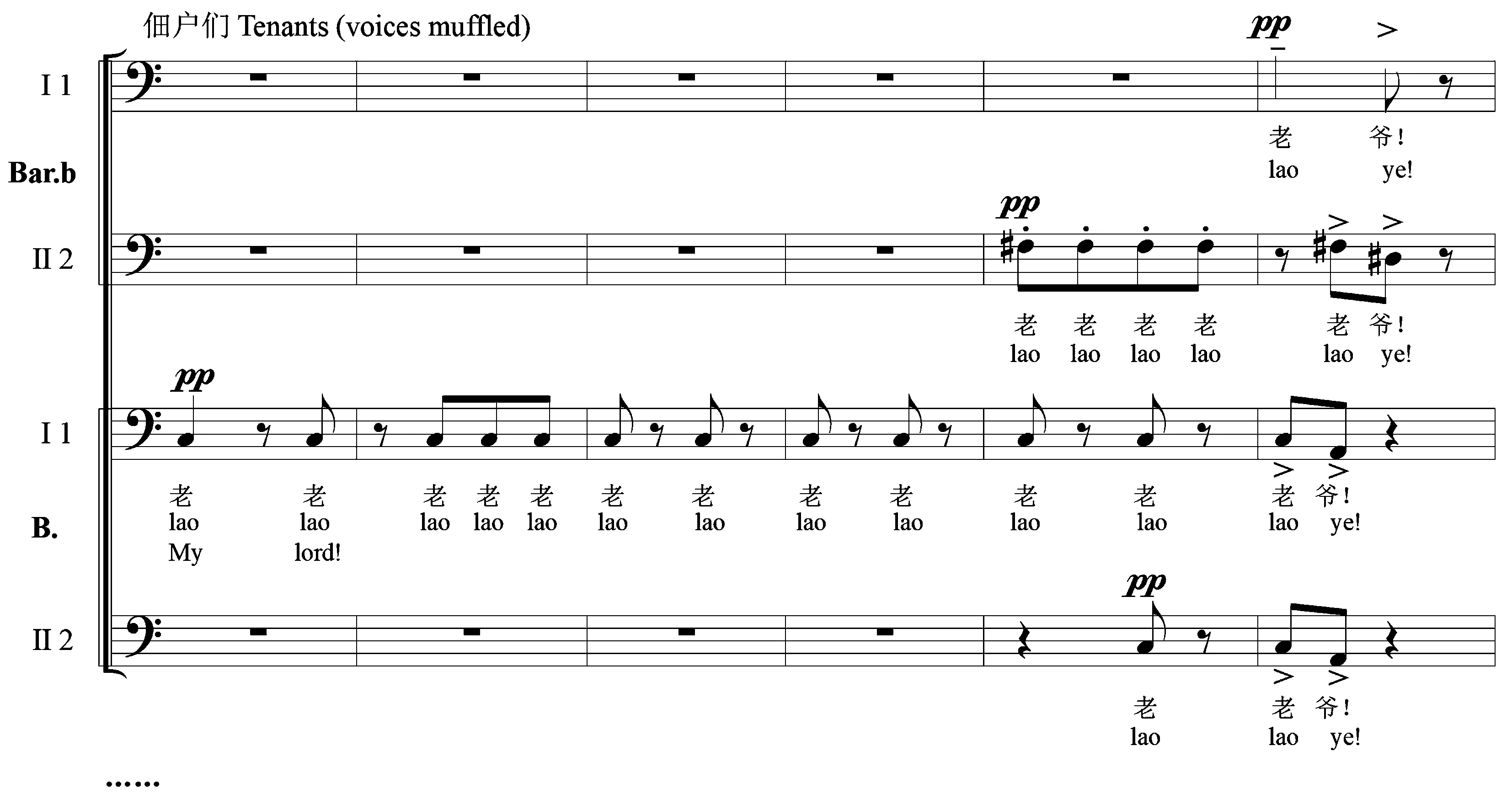

A段c部分:狂人、大哥与佃户重唱(93—225小节)。快板的器乐间奏对峙性地冲破了幽灵情境,弦乐和木管的滑音与打击乐的固定音型共同营造紧张氛围,引出佃户四重唱。在重唱中,其声部发展仍然采用逐层递增的手法。如“老老老老老爷”一句,作曲家不仅借助唱字的反复来表现佃户对“吃人”事件的惊恐,还利用声部的逐层递增来反映他们多个人物的同一状态,在弱力度的控制下更显“吃人”一事的隐晦神秘(谱例4-c)。随后人声在重唱形式转换、声部锐减递增的发展中进入A段小高潮,并在216—225小节处将音乐趋于平缓,为B段的发展积蓄能量。整体而言,该场A段的呈示作用与第一场的ABA1三部大致相同。

谱例4.A段a、b、c部分的人声截取

(a)

(b)

(c)

B段(226—468小节)属含有再现因素的展开性段落,由d部分和尾声组成。其中d部分(226—453小节)的人声延用了A段a、b、c部分的演唱顺序(谱例4),同时器乐也以四平均节奏型作为气氛烘托,一气呵成地将B段推向高潮。在高潮处,狂人用独唱点题,宣泄式地表达情感。而该场的再现因素位于尾声(454—468小节),其浓缩再现了A段a、b部分的写法。

纵观第二场结构可知,其除含有一定再现成分外,还因妹妹的三次出现而带有循环性,这明显又与第一场结构构成逻辑关联,从而说明两场之间具有统一性和连续性。

三、四场的音乐—戏剧结构是基于一、二场而形成的。在戏剧层面上,全剧四场为ABA’B’的关系。其中,第三场的剧情出处与第一场相同,均提炼自原作,是原作4—12节内容的重组改编。而第四场则接续了第二场的改编模式。不仅在开场新增“女巫诵唱”,还在场次结尾再次重现第二场狂人独唱与妹妹独唱的连接,以他们不同情绪的表达来共同批判封建礼教的黑暗、残酷与虚伪。在音乐结构上,三、四场一方面延用了第二场的展开性AB二段体结构,另一方面它们又在结构内贯穿了一、二场的其它结构成分。如图3所示:二、三场的结构框架近乎等同,二、四场的尾声设计相同,一、三场均采用了结束于高潮的手法,而第四场的B段则再现了一场的材料。

综上所述,全剧四场的音乐—戏剧结构关系紧密,其包含着剧与场、场与场、音乐与戏剧的多重逻辑关联,这充分证明了作曲家用音乐结构统一戏剧结构的创作思维。

图3.

音乐—戏剧结构研究之二——《赌命》

作曲家温德青的歌剧《赌命》改编自高晓声的《雪夜赌冻》,讲述了乞丐与赵员外两次赌冻的故事。在原作中,一赌叙事,其不仅交待了乞丐凭借风餐露宿磨炼出的“铜皮铁骨”,赢得赵员外丰厚赌资的故事,还刻画出两位主角的迥异形象与性格。而二赌则以寓言形式再提赌冻。此时乞丐(新员外)无视其三年的养尊处优,自不量力地答应再赌,最后只能以悲剧收场。

歌剧脚本是在遵循原作两赌结构基础上进行的扩展改编,其扩展成分主要包括:

(1)人物扩展:在原作中,除两个主角外,还虚设有陈老师、员外家人和乞丐妻的角色。他们没有台词,作者多以叙述性语言一笔带过,起到描绘场景、连接剧情的作用。但在歌剧中,作曲家却将他们具化呈现,从而形成多人物的性格反差,借此制造戏剧冲突,为音乐表现搭建空间。如陈老师不再是原作里的中立角色,其毛遂自荐为赌冻作证的行为反衬了他的“德高望重”,隐晦地说明其自视甚高、漠视穷人。至于员外妻、乞丐妻和三个孩子的角色也得到强调,作曲家还赋予他们性格的对比,即员外妻善良、乞丐妻贪婪、孩子们天真。特别是乞丐妻一角,她成为“再赌”的重要推动力,乞丐的无知无厌也因她显露无遗。

(2)情节细化扩充:依据原作,该剧被划分为两幕四场。首尾场为戏剧核心,完整呈现两次赌冻的内容,中间两场则采用过场戏的形式来描绘乞丐变成新员外后的好光景。音乐上,全剧由25个分曲组成,其中有7个分曲紧贴原作情节,按戏剧发展过程被分布在两幕中。如,一幕一场的“快走!到别处去!”和二幕二场的“年年有雪今又雪”,它们分别交代了两次赌冻的起因。只不过,前曲完整地还原了原作中赵员外与乞丐的对话,而后曲则细化扩展了“再赌”时的人物交流,丰富并揭示了每个角色的心理活动。另外5个分曲是针对原作叙述所做的场景描绘,依次为:一幕一场的序曲,以器乐音色刻画寒冷冬夜;一幕一场的尾曲“看东方露出一抹曙光”,用四重唱唱出天亮时乞丐仍活着的奇迹;一幕二场的“乞丐娶亲”,以器乐合奏来刻画乞丐美好生活的开始;二幕一场的“幸福的日子过得特快”,用二重唱展现乞丐夫妻两年来的幸福生活;二幕二场的尾曲“一起飘向那宁静而遥远的地方”,以乞丐独唱表明他再赌被冻死的结局。除此之外,剧中其它分曲均是根据原作进行的情节扩展,完善两次赌冻细节,进而揭露人性,点明歌剧寓意。

关于《赌命》的音乐—戏剧结构,我们可以确定,其虽然以标题和段落终止划分出25个分曲,但实际上却采用的是“连续歌剧”的创作思维。所谓“连续歌剧”是始于19世纪中叶后的一种歌剧类型,瓦格纳的乐剧为其奠定了基础。它通过模糊或打破分曲间的段落感来提升音乐戏剧的连续性,增强全剧结构的融合性、完整性(109)钱亦平:《歌剧曲式(一)》,《音乐文化研究》2020年第4期,第4—5页。。《赌命》的结构主要是因作曲家采用对称—对应—对比手法组织而成,其连续性也由此生成。具体地,我们可用四点论据对其加以证明:

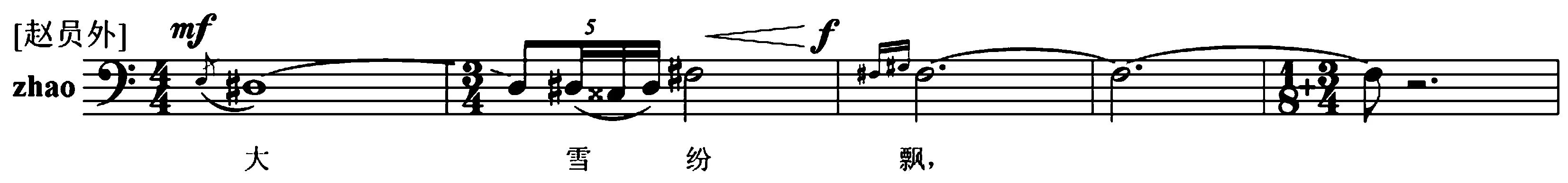

(1)对应—对比手法构成的音乐—戏剧连续性:基于戏剧本身的两幕情节对应,该剧音乐随之使用了对应—对比手法进行结构设计。从图4可见,实心箭头为各幕独有的分曲,而空心箭头则代表两幕剧情对应、场景或音乐材料相近,但唱奏设计有异的分曲。如二幕一场的“幸福的日子过的特快”,其虽然属于过场戏,但它是该幕的开场唱段,其欢快风格恰好对应一幕一场的“冬天里呀雪花开Ⅰ”。再如,“年年有雪今又雪”对应一幕中“大雪纷飞”与“快走!到别处去!”两曲。其1—4句唱词与“大雪纷飞”赵员外的唱词同义,两处均以雪抒怀,引出赌冻剧情。演唱上,虽然它们采用独唱与重唱的不同形式,但在旋律上二者却都强调了长短音的搭配,词句尾字多以长音停顿,配合旋律运动以显语气的抑扬顿挫(谱例5)。该曲数来宝后的唱段对应“快走!到别处去!”,进入赌冻协商情节。两段演唱均以唱念结合的对话式宣叙调为主,但又不失音乐性。上述两例以不同的对应—对比手法奠定了两幕音乐—戏剧的平行变化关系,其后作曲家又分别以间奏曲、童声唱念和男高音独唱将此发展延续,由此体现出该剧结构连续的一个层面。

图4.

谱例5.一幕一场“大雪纷飞”与二幕二场“年年有雪今又雪”片断截取

(a)“大雪纷飞”片段

(b)“年年有雪今又雪”片段

(2)以镜像对称连接场幕,透过其逻辑关联展现歌剧连续性的另一层面:正如前文所提,就全剧而言,其两幕的首尾场囊括着两次赌冻的主要内容,而中间两场则均以过场戏形式连接前后,从而形成两幕结构的镜像对称,即一幕二场对应二幕一场→一幕一场对应二幕二场→序曲对应尾声。此外,在首尾场内部,作曲家又以镜像对称手法强调了两场相关分曲的关联性。如图4所示的两首“摇篮曲”和“人生好比大赌场”“昔日英雄将永世不在”。其中,“人生好比大赌场”与“昔日英雄将永世不在”属于演唱形式相同且叙述内容连续的两个唱段,而“(唱给妈妈的)摇篮曲”则为音乐相同,但转换演唱对象的两曲。它们与其他分曲一起,在对称—对应—对比手法的修饰下构成两幕音乐—戏剧的彼此呼应,进而增强全剧的融合性与完整性。

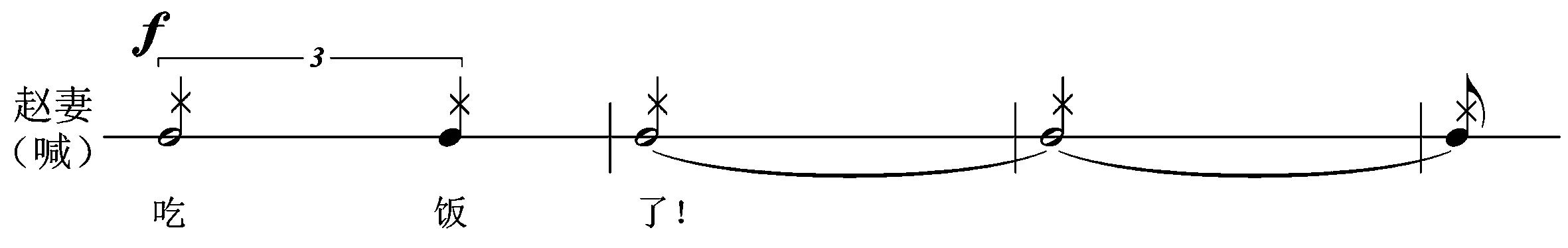

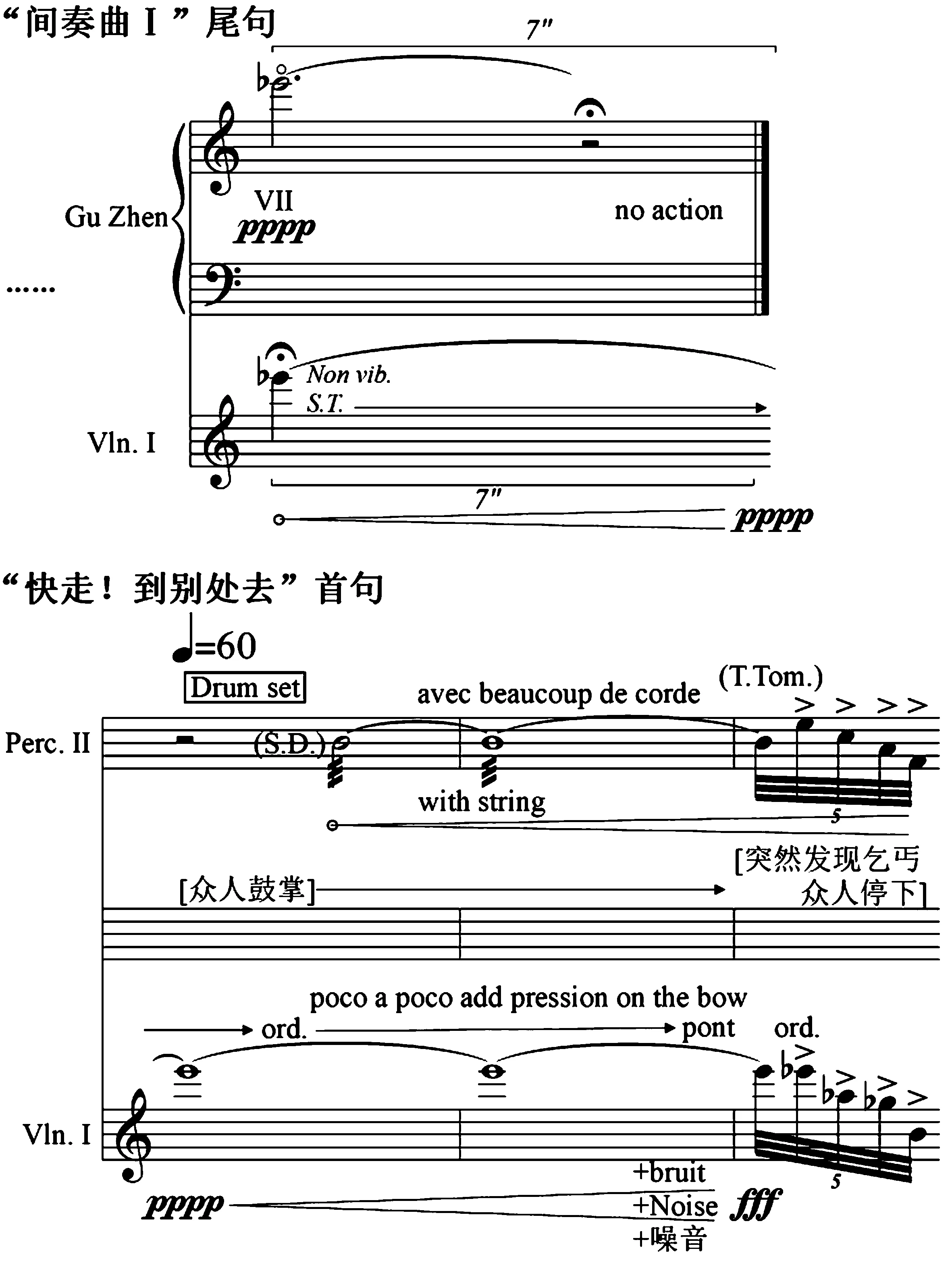

(3)以插入念白、器乐音响持续或文字提示的方式连接相邻分曲,模糊各曲的段落感。如第一幕“冬天里呀雪花开Ⅰ”与“大雪纷飞”之间,就以员外妻“吃饭了”的呼喊连接孩子们的重唱,并将前曲的声乐动机与终止时的滑音音响作为后曲的器乐材料,以此迅速表明两曲的连续关系,削弱前曲的终止感(谱例6-a、6-b)。而“间奏曲Ⅰ”与“快走!到别处去!”则通过小提琴e3音的无声渐强作为过渡,其高音的冷色调也呼应着序曲“寒冷雪夜”的音响,进而将欣赏音乐的戏中戏场景自然切换回赌冻场景(谱例6-c)。

谱例6.第一幕“冬天里呀雪花开Ⅰ”与“大雪纷飞”片断截取

(a)“冬天里呀雪花开Ⅰ”尾句

(b)“大雪纷飞”首句

(c)“间奏曲Ⅰ”与“快走!到别处去!”的段落连接

(4)以材料统一建立分曲间的连续性。如:“冬天里呀雪花开Ⅰ、Ⅱ”和两首“摇篮曲”均为旋律相同的变化重复唱段,它们在材料上的统一性显而易见,音乐—戏剧的连续性也因此形成(谱例7)。

谱例7.“(唱给妈妈的)摇篮曲”

另外,三个间奏曲也在编制、音色和风格上构成连续发展关系。编制上,它们从古琴独奏依次发展为琵琶与弦乐四重奏、为箫和打击乐而作的重奏;音色上,则由古琴的单一音色转向中西混合,再至融入瓶子等创新乐器的混合音色;风格上,从幽静到活泼,再到凄冷。这三首间奏曲以纯器乐的形式隐喻着人物的情绪变化、事态的发展方向和乞丐的结局。就全剧来看,它们不仅与各自的前后唱段紧密结合,还构成独立的发展态势,伏脉于全剧的结构之中,贯穿两幕剧情。

此外,主题音响等写法也在剧中发挥着连续作用。如序曲的“寒冷冬夜”音响,它被广泛应用在“太极”“年年有雪今又雪”和“一起飘向那宁静而遥远的地方”等分曲中,以此确保全剧情境的统一(谱例8)。

谱例8.“寒冷冬夜”主题音响片断

综上而言,《赌命》整体上以镜像对称形式架构起两幕四场的音乐—戏剧结构,其内部再以对称—对应—对比手法构成相关剧情的联系,并借助音乐材料的统一全面增强该剧音乐—戏剧的连续、融合与完整。

音乐戏剧研究之三——《画皮》

《聊斋志异·画皮》的故事可谓耳熟能详,曾多次被改编成影视作品。2018年10月23日,作曲家郝维亚以其为蓝本将同名歌剧搬上上海东方艺术中心的舞台,成就了一部民族室内乐编制的中国室内歌剧。

《画皮》原文讲述了太原王生因贪恋美色误将披人皮的恶鬼带回家,被其挖心致死后,幸有王夫人忍辱求道,最终收服恶鬼救回王生的故事。故事里,这三个人物性格对比鲜明。其中,王生为胆小怕事的好色之徒,《画皮》的故事因他而起,该角色凝聚了人部分的劣根性;恶鬼是文中绝对的反面人物,它一切的行为只为挖心食之;而王夫人则是敦厚善良的代表,她不仅忍受着丈夫出轨,还竭尽全力救其性命。该文围绕这三个人物制造戏剧冲突,意在揭示人以美丑定善恶、以好恶辨忠奸的愚蠢。

歌剧对原文的改编是建立在人物关系不变、剧情脉络相近基础上的。虽然全剧仍就“鬼索人心”一事展开,但脚本却以现代思维重构原文,加重了三人的情感纠葛,以此强化戏剧冲突。改编后,戏剧的变化主要体现在两方面:(1)鬼索人心的目的变为对真爱之心的渴望,赋予狐鬼以做人的追求。(2)放大王生夫妇身上的人性瑕疵。剧中除保留王生渣男属性外,还显露出他夫妻二人的“鬼性”。这主要表现在当面对妫嫣(原文中的恶鬼)索心时,他们竟不念往日恩情,自私地想用对方之心换取自己苟活的行为。这一举动彻底揭露了人性的阴暗面,影射着现实的真真假假,虚幻莫测。

基于该剧民族室内乐的编制和以古喻今的题材,作曲家对其音乐结构进行了中西结合的设计。

首先,是整体布局引用中式结构。根据故事的发展脉络,作曲家顺应中国传统“起承转合”的创作思路,借鉴戏曲折子戏(110)折子戏:针对本戏而言,它是本戏中情节相对完整的一段戏。的形式,采用“以折代场”的方式将歌剧设定为四折+两个间奏曲(图5)。以此既贴合编制与题材风格,又展现出各折的独立性与彼此的关联性。

图5.

起——第一折借伞:交待了事件的起因和人物关系。剧情为:雨夜,王生与妫嫣因借伞暗生情愫,自此构成王生夫妇与妫嫣的三角关系。同时借伞又为还伞提供理由,成为后续剧情发展的铺垫。

承——第二折还伞、第三折玩伞:两折在承上启下中,一方面增进王生与妫嫣的情感交流,另一方面明示出他对王夫人的用情不专,双向阐明王生的虚情假意。同时还以妫嫣与王夫人的对立角度表现她们愿得真爱之心的共同渴望。

转、合——第四折破伞:妫嫣索心将戏剧矛盾推至顶点,尽现人鬼追逐、生死一瞬的紧迫感。更重要的是,此折还通过王生夫妇互相为挡的行为暴露了人性的自私阴暗。而索心后,妫嫣又以念白表达了她看透人心无常的绝望,进而呈现出鬼有人心、人有鬼性的一面。随之该剧主旨便从狐鬼志异升华至剖析人性、揭露现实。

从四折标题的寓意来看,笔者认为“伞”是“心”的代名词。若以“心”对其进行替换,则可明确“伞”的象征意义。

(1)借伞即借心。王生因妫嫣貌美而动心起念,借伞给她实际说明王生已有倾心之意,而妫嫣接受雨伞则暗喻她接受王生情谊。

(2)还伞亦还心。妫嫣利用还伞之机撩拨王生,在一借一还间,建立两人心照不宣的情感关系。

(3)玩伞指玩心。妫嫣与王生接近彼此是各有目的、并非真心,而王生的出轨又证明他对王夫人的欺骗。因此,三人的关系充斥着虚情假意,“玩”字正是他们情感状态的写照。为深刻寓意王生与妫嫣的两面性,作曲家还采用反串的方式,由女中音饰演王生、京剧乾旦(111)乾旦:又称“男旦”,戏曲里扮演女性角色的男性演员。饰演妫嫣,从角色塑造上隐喻二人的互相欺骗。而观众却冷眼旁观,既惊喜于反串带来的别样感受,又欣赏了京剧之美,还直观地了解了人物。

(4)破伞系破心。“破”在该折中有识破身份意图、打破幻想、揭露人性等含义。比如,妫嫣身份的曝露打破了王生对情欲的幻想,而王生利己嘴脸的原形毕露,也彻底击碎了妫嫣对做人的向往和王夫人对丈夫的信任。基于此,该剧更破除了所谓的人鬼界限,进而寓意人性的善恶共存。

在全剧“起承转合”的基础上,各折内部也遵循着这一结构设计,并且布局大致相同。如图5所示,四折均用器乐开场或过渡,并多以独唱或两个角色的宣叙调作为各折“起承”的音乐主体;“转”的戏剧性多由重唱呈现,而“合”则是通过浓缩再现“起承”材料或唱奏形式等来统一情境、连续音乐戏剧的。

不过,对照各折音乐和戏剧的结构可以发现,有时它们的发展并不完全同步,音乐或以另一种方式来表现戏剧。如第二折的“承转”连接。情节上,自198小节起就已然转向王生夫妇的矛盾。但在音乐上,王夫人却以“鱼咬尾”的形式连接“承”的王生独唱,并在一段时间内保持其陶醉情绪,以此表现妫嫣香气魅惑的持续和王夫人情绪的克制,为戏剧冲突积累能量、扩大张力(谱例9)。

谱例9.第二折193—200小节

其次,若纵观该剧折与间奏曲的发展关系则不难看出,其结构设计也融入了西方赋格思维,可将全剧划分成呈示部—中间部—再现部。这种结构划分与“起承转合”的区别在于:“起承”中的一二折等同于呈示部的主题与答题,“还伞”仍起到承接“借伞”的作用;再现部等同于第四折里“合”的部分,它再现了主题中的材料;而余下的部分则属于中间部。其中,两个间奏曲插于二—四折之间,犹如间插段一般连接各折。而这种连接又从两个方面构成折与间奏曲的支声复调,分别是:(1)多角戏与独角戏的对比统一。两个间奏曲均由妫嫣一人演绎,以个人视角再次交待故事原委,与四折的多角戏在自述与交流中阐明角色意图,进一步强化妫嫣对真爱之心的渴望,也为其最终了悟人心叵测、人鬼无异的反转铺平垫稳。(2)虚实空间的转换。剧中为四折设有不同的具体场景,并用器乐音乐对之加以描绘,如第二折首尾的器乐合奏正是刻画花园场景的音乐示例。而间奏曲虽未注明场景地点,但在标题中却隐喻了环境的幽暗,从而与四折形成虚实明暗的空间转换。上述两点证明,折与间奏曲的音乐戏剧同源但表现形式有异,同时间奏曲又派生于折,所以笔者认为它们之间含有支声复调关系。至于该剧在中式结构基础上叠合引用赋格思维的写法,这不仅展现了作曲家创作理念的中西融合,更为“起承转合”增添了平行的结构层次,促进音乐立体化地表现戏剧。

此外,通过唱句的反复再现也可证明剧中融入了回旋结构思维,如“天色已晚,我们早些歇息吧”(谱例10)和“这香气好神秘好悠长”,这是作曲家从局部上再次确保歌剧连续完整的又一作法。

谱例10.第一折211—216小节

结 语

根据前文对三部中国室内歌剧的研究可以肯定,它们的结构特点各不相同。但综合而言,三部作品的创作共性也显而易见,并且,一定程度上代表着中国室内歌剧音乐—戏剧结构的创作规律。

第一点:遵循歌剧艺术本质,用音乐表现戏剧。作为歌剧中的一种体裁类型,室内歌剧“麻雀虽小但五脏俱全”,所以对于它的创作,中国作曲家始终遵循着歌剧艺术的根本要求,致力于用音乐表现戏剧。

第二点:以音乐思维重构脚本,用音乐结构再塑戏剧。这意指在歌剧创作中,既要赋予脚本以音乐性,为音乐刻画与表达提供空间,又要用音乐结构重塑戏剧,增进彼此的吻合度,从而为音乐表现戏剧打下基础。前文的分析正是该共性的显著例证。就以上三部歌剧来说,笔者均是先论述脚本的改编情况,指明其蕴含的戏剧性与音乐性,再顺势解构音乐,以此说明音乐结构如何重塑戏剧,以达到保持或建立歌剧连续性与完整性的目的。

第三点:中西融合的创作理念。当今,中西融合已成为中国当代作曲家主要的创作理念之一,并为其提供了多样的表现形式与创作手法,因此形成中国当代音乐独有的风格特征。在中国室内歌剧中,中西融合的特点于外在多表现在音乐风格、编制设定、唱法引用或演员选择上等,于内在则多从思维借鉴、结构设计、材料运用、手法融入上体现。就音乐—戏剧结构而言,《画皮》是一部典型的中西融合范例。首先,其将中国戏剧“折子戏”的思维引入歌剧,利用“以折代场”的形式打破歌剧传统的场幕关系,在增强各折的独立性之余,又别样展现了它们的紧密关联。其次,作曲家还将西方赋格与回旋结构思维融入到该剧“起承转合”的中式结构中,以促进其音乐—戏剧结构层次丰富、多元立体。

第四点:歌剧发展性与连续性的继承。自瓦格纳乐剧起,用音乐发展情节、推动和表现戏剧冲突,并使全剧连续完整即成为歌剧创作的主要目标之一,中国作曲家也将其继承于室内歌剧的结构布局之中。就发展性来说,上述三部歌剧分别采用了不同的发展手法。如《狂人日记》的第一场,其包括音乐—戏剧结构和音响结构两方面的发展。饶有特点的是音响结构,它以前奏总括音乐主体、音乐主体变形扩展前奏的音响形式,一方面赋予该场音响以凝聚力,另一方面增强其戏剧性。再如《赌命》,虽然其两幕剧情相似点颇多,但人物心理的变化与结局的不同才是该剧发展性的体现。因此,作曲家通过两幕若干分曲的对比来证明该剧相似情节的变化发展。至于连续性,《狂人日记》主要表现在四场结构的逻辑关联与布局统一上,《赌命》则体现在场幕与分曲的镜像对称或对应上,而《画皮》既在折内和折与折之间构建起“起承转合”的连续与发展,又借助赋格与回旋思维对它们加以巩固。另外,如主导动机、主题音响、象征旋律、特定音色等手法也起到连续发展音乐—戏剧结构的作用。

第五点:基于室内歌剧小巧灵活、擅于个性化表现的特点,作曲家对音乐—戏剧结构的设计也更趋于多样多元。虽然这表面上看似并无规律可循,但实际上,他们创作的前提均是要确保音乐与戏剧协调互融,避免形式化的表现。

以上,是笔者以《狂人日记》等三部歌剧为例,对中国室内歌剧音乐—戏剧结构所作的阶段性管窥式研究,初步总结出五点创作规律,意在说明中国作曲家在秉承歌剧艺术本质与规律的基础上,正与时俱进地探寻着中国室内歌剧的个性化与民族化发展。