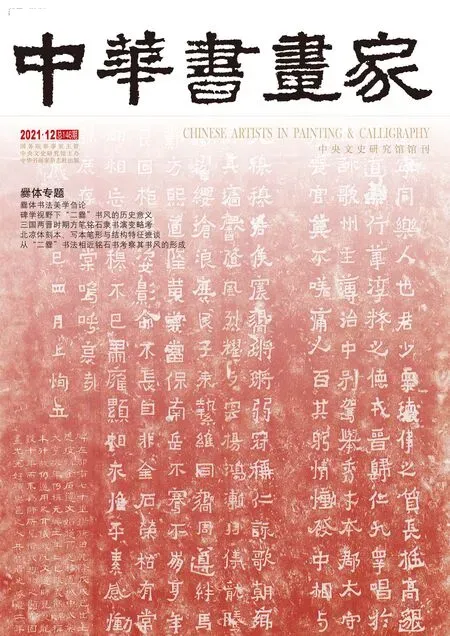

“二爨”书法源流刍议

——从“二爨”书法相近铭石书考察其书风的形成

2022-01-06朱从凯

□ 朱从凯

清代乾隆、嘉庆以后,随着考据学的兴起,大量吉金刻石和砖瓦文字出土,逐步颠覆了书法界对传统帖学的认识。人们从大量吉金刻石中逐步发现了与传统帖学精致、细腻、典雅、潇洒所对应的质朴、粗狂、豪放、沉厚之美。经过阮元、包世臣、康有为等碑学理论大家的积极倡导和邓石如、赵之谦、杨守敬、李瑞清、吴昌硕等书法大家的创作实践,遂有碑学之兴。

铭石书指刻在碑碣(砖瓦)上的书体。为表示庄重,一般情况下皆用正体恭书。自唐武则天以后,才偶见有行书、草书入碑。铭石书作为与手书墨迹或刻帖同等重要的书法作品研究对象进入书法史论家视野,极大地丰富了人们对历史真相的认识。尤其是新中国成立以后出土的大量碑碣墓志,逐步刷新了人们对传统碑学的认识。考察同期与《爨宝子碑》《爨龙颜碑》(以下简称“二爨”,《爨宝子碑》简称“小爨”,《爨龙颜碑》简称“大爨”)相关铭石书的历史遗存和风格特点,对进一步厘清“二爨”书法的形成、“二爨”书法的特点、“二爨”书法与中原书法及相关铭石书的关系具有重要意义。

[东汉]张迁碑(局部)拓本

[前秦]梁舒墓表(局部)拓本

[后秦]吕他墓表 拓本

[前凉]张镇墓志 拓本

一、“二爨”同期铭石书概述

东汉为铭石书大盛的第一个时代。因为“事死如生”和厚葬之风盛行,故而碑刻林立,风格众多,成为汉隶成熟的标志。然而,在经历了辉煌顶点之后,逐渐显露出程式化、呆板、僵硬的端倪。碑刻中书法书写的趣味逐渐减弱,刻工简单、粗放和程式化的镌刻模式逐渐加强。“表现为用笔僵化,横画两端同时出现波磔并且上翘,波磔笔画夸张雷同、千篇一律。结构整齐划一、了乏生趣。”①如《鲜于璜碑》(汉桓帝刘志延熹八年,165年)、《建宁三年残碑》(汉灵帝建宁三年,170年)、《张迁碑》(汉灵帝中平三年,186年)等等。

曹魏时期的有《曹植墓砖铭》(魏太和七年,233年)、《曹魏南部君墓志》(曹魏景初三年,239年)、《张普墓砖铭》(曹魏景元元年,260年)等等。有的铭文工整,有的则极草率,刻法以阳文为多,字体以隶体为主,不少为方笔隶体。从目前所见实物看,因为碑禁,曹魏时期开墓志礼仪之先,但用材、制作、书刻等方面还显得粗糙、欠精致,书体使用上规范类刻文仍以隶书为主,也有从其中分化出的更加方平、简捷的程式化隶体,即“东晋铭石体”前身。《曹魏南部君墓志》就是这类作品的代表,与后来东晋王氏墓志在书法风格和镌刻技法等方面一脉相承。并且与“二爨”书法(尤其是“小爨”)的用笔、结构、镌刻技法太多一致,故而笔者认为可将其视为“二爨”书法发展的源头。

这种程式化的倾向三国时期已愈加明显,比如《孔羡碑》(三國·魏文帝黄初元年,220年)、《上尊号碑》(三國·魏文帝黄初元年,220年)、《受禅表碑》(三國·魏文帝黄初元年,220年)、《曹真残碑》(魏太和五年,231年)、《范式碑》(三国·魏青龙三年,235年)、《王基碑》(曹魏景元二年,261年)等等。杨守敬认为:“《孔羡》《范式》《上尊号》《受禅表》《谷朗碑》,下笔如折刀头,风骨凌厉,遂为六朝真书之祖。”②历经曹魏、西晋逐步演变为北魏真书《始平公》等碑。1999年发现于山西晋城《拴驴泉石门铭》(魏齐王曹芳正始五年,244年),其字迹中方笔、折刀头及程式化刻法不时出现,可见汉末曹魏间这种铭刻倾向愈加明显③。《谷朗碑》(晋武帝司马炎泰始八年,272年)已初具“东晋铭石体”端倪。同期,北方的《郛休碑》(吴末帝孙皓建衡二年,270年)虽然追摹汉碑,然其“分法变方为长,亦古劲可爱,然已堕入六朝习气”④。黄惇认为,这一时期铭石体倾向于用折刀头法,圭角显露,刀触外显,装饰性强⑤。永嘉以后,这路刻法在江左形成谢鲲、王闽之诸墓志以及“二爨”那种样式,即杨守敬所谓的“六朝真书”,因这种书刻法在东晋极流行,北方亦奉为正统铭石体,我们也可称之为“东晋铭石体”⑥。其特点是亦楷亦隶、部分笔画和结字明显楷化,部分则保留了较强的隶书意味,尤其是波磔。刀劈斧凿、圭角外露、大笔如椽、质朴端庄。一方面是铭石书书风尊古的传统使然;另一方面因为碑禁墓志随棺入土,刻工草率使然;三者因为墓志大量使用砖质材料,材质疏松、质地不一使然。故而“曹魏西晋刻石基本承汉末程式化碑隶而下,即前面说的如折刀头式的板滞的隶书,这种隶体被刻匠逐渐改造、变化,程式化的东西愈加夸张,如平、齐、利、粗等点线特征,除了上承汉末程式化字体外,刻工程序的较大程度介入亦是原因”⑦。

魏晋南北朝时期,战乱频仍、烽烟四起、王室更替、民不聊生。一方面政权的频繁更替和社会的动荡不安,社会矛盾更加激化。加之道教、佛教的兴起和黄老思想的影响,导致世人消极遁世、逃避现实,追求玄远旷达、清虚无为的生活方式。这直接导致魏晋玄学的兴起。另一方面,大一统的强权政治被彻底打破,人们自我意识的觉醒导致个性的空前解放,遂有“魏晋风骨”、“竹林七贤”和“江左风流”。从书法艺术角度而言,因为碑禁,于是产生了大量的墓志;因为佛教的兴盛,遂有石窟造像之兴,于是产生了大量的造像题记;因为东晋偏安一隅,大量中原名门望族和文人南迁,于是“江左风流”成就了“二王”。

从碑学的角度而言,这种分崩离析的政治格局,造就了铭石书呈现出多样而独特的面目。南北虽有因袭,但差异仍然十分明显。

北方十六国时期,因为战乱,大量工匠南迁,从而导致北方铭石技术简单粗放。从现存碑刻看,一类是隶书为主体,书丹或镌刻者“凭对汉碑残存记忆来再现隶体,其中掺杂各式民间刻法(有的较为拙劣),比较重视隶书技法的呈现”⑧。如《元氏县界封刻石》(后赵太祖石虎建武五年,339年)、《崔遹墓表》(后燕建兴十年,395年)、《镇军梁府君墓表》(后凉-前凉时期,约386-421年)等等。

另一类较正宗的铭石体与同期江南墓志刻法基本一致,更与“小爨”形神皆近。但由于西晋传统镌刻技法继承的缺失,表现为铭书刻石“各自为政、五花八门、地域特征明显,这与西周以下(东周)诸国文字各行其道颇近似。虽然如此,承续正脉的刻法也不时出现”⑨。如《梁舒墓表》(前秦建元十二年,376年)、《吕他墓表》(后秦弘始四年,402年)等。

《镇军梁府君墓表》镌刻工艺明显与江左墓志刻法相似。《吕他墓表》立碑时间仅比“小爨”早3年,两碑地隔数千里,其用笔、结字、镌刻工艺却惊人地相似,只是前者字形横扁,隶书意味更浓,后者字形方正,更显端朴。

东晋偏安一隅,以建康(今南京)为中心,相对北方,社会安定、文化发展、经济繁荣。故而江南出土的铭书刻石比北方多,尤以南京王氏家族墓志最为著名。与“二爨”书风相近铭石书刻主要有:《谢鲲墓志》(东晋泰宁元年,323年)、《张镇墓志》(前凉忠成公张骏建兴〔太元〕二年,325年)、《王兴之墓志》(晋成帝司马衍咸康七年,341年)、《王康之墓志》(晋穆帝司马聃永和十二年,356年)、《刘克墓志》(晋穆帝司马聃升平元年,357年)、《王闽之墓志》(晋穆帝司马聃升平二年,358年)、《王丹虎墓志》(晋穆帝司马聃升平三年,359年)、《王建之墓志》(晋简文帝司马昱咸安二年,372年)。

考察上述所列东晋铭石书刻,它们承袭了东汉《鲜于璜碑》《张迁碑》《曹魏南部君墓志》,并在西晋以后逐步形成的程式化刻法,“字体方正,笔画粗厚、笔触两端圭角凌厉且翘起、或若折刀头之状,乃那一时期主流的、正统的铭石书体,或称之‘东晋铭石体’”⑩。其时间跨度从325年至372年。从中可以看出,无论其书法风格还是镌刻技法都处于不断的演进和变化之中。其隶书的元素逐步减弱,楷书的特点逐步增强;方笔、方折的意味逐步加强,圆笔、圆转的意味逐步减弱;刀刻意味逐步加强、导致工匠通过镌刻进行二度再创,从而使忠实书丹原迹为指归的镌刻意识大为丧失,甚至由于镌刻材质的变化,以刀代笔,潦草随意(多为砖质墓志)。

将“二爨”置入上述铭石书刻系统,通过比较,我们不难发现“二爨”与上述铭石书具有太多相似、甚至相同之处。窃以为东汉《鲜于璜碑》《张迁碑》开方笔隶书之先,可视为“二爨”书法风格和镌刻技法形成的源头。233年的《曹魏南部君墓志》用笔方正粗厚,结字端庄古朴,可视为“二爨”(尤其是“小爨”)书法鼻祖。341年《王兴之墓志》、357年的《刘克墓志》、358年的《王闽之墓志》、359年《王丹虎墓志》等,它们无论是结字、用笔、镌刻技法都与“二爨”(尤其是“小爨”)颇多相同和相近,可视为“二爨”(尤其是“小爨”)的直接师承对象。而北方的《吕他墓表》(402年)、《皇帝南巡碑》(北魏和平二年,461年)、《邸府君碑》(北魏和平三年,462年)可视为铭石书书法风格和镌刻技法的流变。其中,前两例书法风格和镌刻技法与“小爨”相近,结合汉末以后与“二爨”书法风格和镌刻技法相近者综合考察,它们虽然刻碑时间有先后,先后跨越二百余年;地处南北东西,空间相距数千里。但书法风格和镌刻技法所呈现的前后相随、南北趋同、相互影响的事实不言而喻,呈现以建康为中心,向四周扩散的态势。由此可知,“二爨”书法风格和镌刻技法绝非个案,而是曹魏、东晋流传有序的铭石书体系在南中传承的结果,与中原铭刻技法的传承和流变一脉相承。

[东晋]谢鲲墓志 拓本

[南朝]温峤墓志 拓本

[东晋]王兴之墓志 拓本

随着考古发掘的不断深入,相信一定会有更多与“小爨”风格相同或相近的碑碣墓志在不同时空出土面世,我们拭目以待。

一、南中(曲靖)同期爨氏四碑

1.南中(曲靖)同期爨氏四碑简介

《爨龙骧刻石》(晋废帝司马弈太和五年,370年),1965年在陆良县马街镇坎岩村梁堆墓出土,为曲靖已发现最早之铭石书刻石,书体与镌刻手法与同期江左墓志很相似。

《祥光残碑》1908年出土于陆良州(今陆良县,1913年改今名)大莫古戛古村梁堆墓中。腾冲李根源《跋》曰:“光绪戊申,陆凉出土石刻一方。高三尺,广二尺;十四行,行三十二字。中多剥泐,存一百五十八字。字体同‘小爨’,自是爨家故物。石首有‘祥光’二字,故曰‘祥光残石’。”《新纂云南通志·卷八十三》收录石屏袁嘉谷、腾冲李根源、丽江方国瑜三家评论。三位先生均认为此碑“为爨家故物”,“当与爨姓有关”。

《爨宝子碑》全称《晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑》,此碑刻于东晋大亨四年(实东晋义熙元年,405年)。清乾隆四十三年(1778)出土于云南曲靖南七十里扬旗田。咸丰二年(1852),曲靖知府邓尔恒编修《南宁县志》搜集金石碑碣发现后移至武侯祠。现存曲靖市第一中学“爨碑亭”内,1961年3月4日国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

《爨宝子碑》高183厘米、宽86厘米、厚21厘米。碑额题衔5行,每行3字,计15字。正文13行,每行7—30字不等,计303字。下部为职官题名13行,每行4字,计52字。除职官题名末行末字剥泐,余皆完好无损。碑右下角刻有咸丰二年(1852)曲靖知府邓尔恒的隶书跋文6行。碑文内容多为对爨宝子的谀颂之词,对其事迹记载较少,可用史料不多。但其相关内容和职官题名依然透出当时诸多社会信息,为学者研究当时南中历史提供了实物佐证。

《爨龙颜碑》全称《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑》。此碑刻于南朝刘宋大明二年(458年),爨道庆撰文。此碑出土时间不详,最早记录见于元代李京《云南志略》,明清云南志书均有记载,并有拓本流传。道光六年(1826)阮元专程前往陆良访碑,始发现此碑躺于荒阜之上。次年(道光七年,1827)命知州张浩建亭保护。现存于陆良县薛官堡《爨龙颜碑》碑亭内。1961年3月4日国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

《爨龙颜碑》碑高338厘米。上端宽135厘米,下端宽146厘米。额上部浮雕青龙、白虎和朱雀,其下有一穿孔,穿孔直径为17厘米。穿孔左右各有日纹和月纹,日中刻骏鸟(三足乌),月中刻蟾蜍,直径各16厘米。该碑正反两面刻字。碑阳24行,行45字,现存904字。碑阴职官题名3列,上列15行,中列17行,下列16行,行3至10字不等,署有立碑同僚、掾属官职、姓名。碑末有阮元、邱均恩、杨佩三人题跋。碑文除了记录爨龙颜的生平事迹之外、不惜笔墨详细记述了爨氏远祖世系、爨氏“流博南入”的经过,以及爨龙颜祖孙三代职官仕历和显赫功勋。虽多颂扬溢美之辞,但为研究爨氏历史和当时南中地区社会、历史状况提供了宝贵的实物资料。

南中爨氏碑刻,目前仅见《爨龙骧刻石》《爨宝子碑》《祥光残碑》《爨龙颜碑》,其出土地点均在建宁同乐县(今曲靖市陆良县)。四碑之中,尤以“二爨”最为著名。

2.“二爨”的碑制

“二爨”碑制与中原一脉相承。主要表现在:

首先,“二爨”的碑首均为圆形。它源于汉代流行的琬圭。“大爨”碑额还刻有青龙、白虎、朱雀图案,这种图案源于中原道教四方之神。此碑未刻玄武,与东汉桓帝刘志延熹八年(165)《鲜于璜碑》极为相像,上端刻青龙、白虎,碑阴上部刻朱雀,未见玄武。赵超《中国古代时刻概论》中认为,这种情形是龟趺代替了玄武,以玄武为碑趺,有阴阳交会,子孙繁衍之意。

其次,“大爨”碑额有穿有晕。与中原碑刻一致,墓碑最早为立于墓前的柱石,上端刻一圆孔,顶上有晕痕,系为穿绳下棺之用。以后逐渐废物利用,于石上刻有死者相关文字,渐而变为墓碑,并逐渐省去穿和晕。但尺寸较大之碑因不易立正,故乃有穿,立碑时便于移动起吊和立正。“小爨”碑无穿,因其形制较小,便于移动起吊和立正。

再次,“二爨”碑额与碑文字体一致,也与中原同期铭石书刻同源。究其原因,魏晋时篆书已非通用字体,故而碑额,碑文一体通用。

3.“二爨”碑文文体

“二爨”碑文文体全合中原古法,用词雅正,音韵和谐,语法精准,委婉深情。作者深谙礼仪诗书,又对墓主生平事迹、家族世系了然于胸,故而文思泉涌、一气呵成、声情并茂、哀婉动人。

其一,文体精准、文风雅正。中国传统碑文,在汉末已逐步形成了完备的体系。以序、铭、颂、乱为基本体式,不但继承铭文的行式,又兼有颂文、诔文与诗歌的精神气质。序文,多位于碑文开头。大多为墓主生平及其家族世系的追述。铭文重于颂扬碑主先祖事迹,凸显教化之义。颂文则立意于碑主美德赞扬。诔文是叙述碑主生平事迹和表达哀悼之情。乱是在碑文末对全篇要旨做纲颂性总结。在东汉碑文中,铭文与颂文均采用四言韵语的表达方式,二者虽在文体职能与行文方式上各有侧重,但都兼具歌功颂德的属性。“二爨”碑文较为突出地体现了这一特点。

其二,“二爨”因袭汉碑古制,立碑者为门生故吏。一般而言,门生故吏为感念师尊故主提携之恩,往往弃官奔丧,千里赴吊,负土成坟颇为常见。所谓“下有述上之功,臣有叙君之德”。门伐制度萌芽于汉末,成于曹魏、西晋,盛于东晋、南北朝。其核心是按门第高下选拔与任用官吏,虽与汉代征辟察举制度有所差异,但本质殊途同归。《爨宝子碑》所列故吏13人,《爨龙颜碑》所列故吏48人。所列按军府参军、主吏、胥使和州府的佐吏、主吏、胥使依次排序。一方面严格遵循顺位原则,另一方面也反映了高门大姓、士族主导下的尊卑有别、崇尚门第、讲究源流的社会风尚。

[东晋]刘克墓志(局部)拓本

其三,攀附名人,蓄意美饰之风与中原碑文并无二致。中原传统碑文中,常常蓄意托大事实,烘托世系,攀附名人,可谓“生时中庸之人耳,及其死也,碑文墓志,莫不穷天地之大德,尽生民之能事”。爨宝子去世时年仅23岁,其生平并无显赫业绩,碑文仅303字,仅颂文就占196字。《爨龙颜碑》不惜笔墨,将其家族世系与族员勋业一一罗列,以彰显其正统与高贵。碑阳正文927字,仅颂词就200字之多,由此可见其蓄意美饰之风,与中原并无二致。

其四,辞采华丽,骈散结合。中国传统碑文,除吸收颂文、铭文的体例之外,更多地采用诔文的表现手法。诔文是在诔辞的基础上形成的一种累述死者功德并据其德行定谥的应用文体。汉代以散体诔文为主,兼有汉赋的特点;魏晋则以骈体诔文为主,长于藻饰,不宜记事。故而“二爨”碑文辞采华丽、对仗工整、韵律铿锵,明显受到魏晋骈文的影响。“小爨”正文303字,其中以骈文对碑主加以表颂的文字居多。“大爨”骈散结合,散文化的倾向较“小爨”明显,也说明散文更宜记事。

4“.二爨”名家题跋及评价

《新纂云南通志·卷八十三》收录诸多对“二爨”的名家评论。“小爨”计有:江宁邓尔恒、曲靖喻怀信、太仓陆增祥、钱塘吴士鑑、仪征汪鋆、会稽李慈铭、番禺黄炳堃、石屏袁嘉谷、腾冲李根源、姚安由云龙、丽江方国瑜等十余家题跋。“大爨”计有:曲阜桂馥、保山袁文揆、武进陆耀遹、仪征阮元、毕节邱均恩、仪征阮福、乌城严可均、武威张澍、独山莫友芝、临海洪颐煊、仁和王言、太仓陆增祥、番禺黄炳堃、会稽李慈铭、山阴范寿铭、铜梁王瓘、石屏袁嘉谷、新会梁启超、腾冲李根源、姚安由云龙、丽江方国瑜、剑川赵式铭等二十余家题跋。

“二爨”名家题跋,多为历史年代、历史事实、爨氏谱系、文体文法、别字异体考证,兼及变体源流、书风评述。题跋者多为史学、金石学、书法大家,故而考证详实,多有见地。然而其局限则随新出土材料的不断更新而日益明显。综合诸家观点,归纳如下:

[东晋]王康之墓志(局部)拓本

[东晋]王建之墓志(局部)拓本

其二,对其书法艺术价值的高度认同,几乎惊人地一致。尤以康有为最甚。康氏直接将“大爨”列为“神品第一”,认为“此碑文体书法皆汉晋正传”,“《爨龙颜》与《灵庙碑》同体,浑金璞玉,皆师元常,实承中郎之正统。《梁石阙》所自出”。并且认为“大爨”是楷书学习的最高阶段:“能作《龙门造像》,然后学……杂学诸造像以尽其态,然后举之《枳阳府君》《爨龙颜》《灵庙阴》《晖福寺》以造其极。”

其三,“二爨”虽然并立,但“小爨”在众多评价者眼中,远不及“大爨”。康有为虽评其为“正书古石第一”,“端朴若古佛之容”,“朴厚古茂,奇姿百出,与魏碑之《灵庙》《鞠彦云》皆在隶楷之间,可以考见变体源流”。究其原因,窃以为“小爨”太过张扬恣肆,而“大爨”的冲和平淡更胜一筹。可见康氏虽然尊碑,骨子里依然是儒家中庸的美学观。

“二爨”书法虽然风格相近,却大相异趣。“小爨”用笔方正遒劲,直来直往,外柔内刚,沉着痛快。同一点画,因字形殊,欹正互变。结体端庄古朴,奇姿百出,隶楷相间,每多篆隶遗趣。“大爨”则用笔方圆兼备,刚柔相济,长短参差,轻重得宜。结字大小错落,欹正相生。故而笔力千钧,气象浑穆,兴酣趣足,意态奇逸。

上文所言四碑时间跨越270年(其中,祥光残碑立碑时间不明,据铭文文风与字体风格推断,当在“小爨”前后)。另外,“二爨”碑制与两汉中原汉碑古制一脉相承。其铭文文体结构、风格、用典、用韵均与中原高度一致,一方面说明汉文化强大的影响力,另一方面也说明当时南中大姓对汉文化的继承不输中原望族。只是因为地处边疆,交通不畅,信息闭塞,故不知王朝更替,遂有年号使用之误。加之政权割据,政令不畅,导致地方豪强势力不断壮大,遂有“遥授刺史”,“开门王侯,闭门天子”的历史事实,但丝毫不影响爨氏对中原文化的继承和仰慕。

基于以上认识,“二爨”书法艺术风格和镌刻技法的形成不是孤立的个案或存在,它是中原文化在南中传承的结果,相对于碑禁森严的中原或江左墓志,它无疑是其中的上乘之作。但近年研习“二爨”者多囿于康氏之见,或因其方正而失其圆融,或因其端朴而失劲丽,或因其天姿而失之于粗野。更有甚者或因“体变”任意杂糅,美其名曰“爨隶”“爨行”“爨草”,殊不知行草用笔贵圆,“二爨”用笔以方、方圆兼备,实维不易。二者笔性不同,刻鹤图龙,生搬硬套,致有效颦之嫌。况且“小爨”为铭石之体,行草乃便捷之书,功用不同,心态迥异,岂可一而论之。

三、“二爨”书法风格形成的原因

《爨宝子碑》立于东晋义熙元年(405),可视为铭石书的集大成之作。因为铭石书的所有特征,在其中均得以恰如其分的表现:“笔画的方,字形的方,楷起隶收,中截丰实的横画,三角形的点,密集而有序排布的各类笔画。”

与其它铭石书刻石比较,它又有很大不同,即不拘泥于扁方或正方,大小错落,单字外缘突破界格,使章法和结字更为生动。

《爨龙颜碑》立于南朝刘宋大明二年(458)。其与“小爨”和其他铭石书不同的是,受楷书自然书写的影响,其横画表现为左下向右上欹侧取势,不再拘泥于隶书为主体的其它铭石书横向取势的特征;捺画波磔处收束自然,楷书痕迹愈加明显。同期《大代华岳庙碑》(439年)、《中岳嵩高灵庙碑》(456年)、《皇帝南巡碑》、《邸府君碑》(北魏和平三年,462年)、《刘怀民墓志》(464年),整体书法风格和镌刻技法与大小爨有不同程度的相似。其后,与“二爨”风格相近,书刻俱佳的铭石书刻在相当一段时间内,中原仍有大量作品,如《李壁墓志》(522年)、《鞠彦云墓志》(523年)、西魏《陈神姜造四面像记》、高昌《记灵岳墓表砖》等。表明“二爨”书风仍在传承。

通过对“二爨”书风源流的梳理,我们不难找到“二爨”书法艺术风格形成的原因:

其一,“二爨”书风的形成是古人慎终追远、表达敬仰的需要。《论语·学而》:“曾子曰‘慎终追远,民德归厚矣。”古人为表达对先贤、先祖的敬仰和尊重,往往事死如生。表现在墓志铭文本上,汉代多为四字韵语,魏晋为四六骈文,讲究对仗和韵律,词采华丽,韵律铿锵。其铭文书体,为表庄重,往往采用正体恭书,故而以“二爨”为主体的铭石书仍为方笔隶体,隶楷相参。一者因为方笔更加庄重,便于表达后人景仰之情;二者因为方笔粗厚,不易风化剥蚀,可使铭文传之久远;三者相较于圆笔,方笔易刻,工匠可省较多人力。

其二,“二爨”书风的形成是书法与镌刻工艺结合的产物。如《山晖墓志》书法风格前后并不一致,不排除刻工的作用。《司马金龙墓志》与木板漆书书丹者经专家比较后认为系同一人完成。墓志与漆书墨迹大相异趣,足以证明刻工的作用不可小觑。而《令狐天思墓表》(北周天和六年,571年),墨书未刻,状态依旧,它最大可能地证明了同期铭石书刻的自然书写状态。故而孟会祥认为:“铭书之书,向有复古、庄重、矜持的意识,而书迹经过刀刻,也不免有所修饰;进一步,书丹者受铭石效果的暗示,也有意用笔法去表现刀的痕迹。像《令狐天恩墓表》那样过于刻意模仿刀迹者,当然也是少数。”

其三,“二爨”书风的形成是中原、尤其是东晋江左铭石书风在南中传承的结果。1979年出土于河南省孟县南庄乡的砖质墓志《戴侯太妃王代选冢记》(西晋太康四年,283年),其笔画形态和书字、镌刻技法与“小爨”表现有大多相近。1976年出土于成都西南双流县的《北稷墓门题字》(290年),“风格在《谷朗碑》和《爨宝子》之间。”

1965年出土于南京的《王兴之夫妇墓志》(东晋永和四年,348年),与稍后南京《王康之墓志》(356年)、《刘克墓志》(357年)、《王闺之墓志》(358年)、《王丹虎墓志》(359年)、《王健之墓志》(372年),其中,就用笔、结字特征看,《王兴之墓志》、《王闺之墓志》、《王丹虎墓志》应为同一人书丹。充分反映出东晋铭石书刻方正峻厚,古朴端庄的风格特征。

1977年出土于甘肃嘉峪关郊外的《镇军梁府君墓表》(后梁至西梁386-421年间):“其书法与南京出土的《王闽之墓志》等与《爨宝子碑》均有共通之处。”

可见,“二爨”书法不是孤立存在。它与古人慎终追远、表达敬仰的需要有关,是书法与镌刻工艺结合的产物,是中原、尤其是东晋江左铭石书风在南中传承的结果。当然,其中不免有地域文化、民族性格的影响,还有书丹、镌刻者主体审美价值趋向的主动介入。在此不赘。

结语

从以上汉末、三国、魏、晋、南北朝与“二爨”书风相近的铭石书刻比较中,我们不难发现:“二爨”刻石书法的形成并非孤立的现象,它与中原铭刻技法的传承和流变一脉相承,只是因为东晋碑禁,中原少有高碑大碣,而当时之南中偏于一隅,不受碑禁影响,亦或不知有碑禁之令,仍然承袭立碑旧俗,故而相对于中原之造像等铭书刻石而言,更显特异、恣肆和夸张。所以,不厘清铭石书刻技法流变,片面地将其视为“变体流源”,或者—味地认为“二爨”是汉夷文化碰撞和交流形成的结果,都是误读和臆测。

[南朝宋]爨龙颜碑(局部)拓本

注释:

①王晓光《论两晋南北朝铭石体发展及特征》,《首届爨文化学术研讨会论文集》,云南美术出版社,2016年,第62页。

②杨守敬《学书迩言》,文物出版社,1982年。

③赵杰、赵瑞民《晋城拴驴泉石门铭的勘查与研究》,《文物》,2015年,第1期。

④杨守敬《评碑记》,谢角仁主编《杨守敬集》第8册,湖北人民出版社、湖北教育出版社,1997年。

⑤黄惇《秦汉魏晋南北朝书法史》,江苏美术出版社,2009年。

⑥⑦⑧⑨王晓光《论两晋南北朝铭石体发展及特征》,第61-62页。

⑩王晓光《论两晋南北朝铭石体发展及特征》,第64页。