厦门岛内孤(滚)石破坏模式及分布规律研究

2022-01-05庄明水

庄明水

(福建省厦门地质工程勘察院,厦门 361008)

1 研究背景

花岗岩球状风化体是花岗岩风化残留的产物,广泛分布于我国东南沿海地区。

有关花岗岩球状风化体的成因,国内外许多学者都开展了大量的研究和探讨。施有志[1]等认为出露地表的花岗岩在长期风化作用下其棱角逐渐减小,最终形成表面较为光滑的球状孤石,即花岗岩球状风化体;Ruxton和Berry[2]以香港地区花岗岩为研究对象,从气候条件和历史地貌等方面对其风化和剥蚀过程进行了分析和探讨;Brock[3]从矿物成分角度对花岗岩风化过程进行探究,认为其风化过程本质上与岩石内部矿物成分的浸出相关;Boyne[4]认为球状风化体的产生是化学和物理综合作用的结果,物理和化学过程的耦合将对风化锋面的推进速度有重大影响;Sarracino[5]认为球状风化构造是不同化学淋滤和沉积作用形成的,并通过建立裂隙网络模型的边界条件验证椭球状风化体最终都将在风化作用下形成球体;Lan[6]对我国华南地区花岗岩风化特性进行力学试验研究,认为其风化程度与化学物质和矿物成分相关;张兵[7]从板块运动、地质构造、水文以及岩体矿物成份等方面综合分析了厦门岛内孤石形成过程,认为花岗岩球状风化体的形成是各因素综合作用的结果。

在针对花岗岩球状风化体的勘查技术分析方面;王浩[8]通过分析我国闽东南花岗岩球状风化带发育特征进行分析,认为其形成原因与气候、构造断裂带分布以及矿物成分等因素有关;在球状风化体勘察与探测方面;钟宇[9]将自主研制的电火花震源探测系统与跨孔声波CT技术相结合,并验证了其在花岗岩球状风化体探测工作中的可靠性;刘宏岳[10]首次将工程物探法应用到海域孤石探查工作中,采取地震反射波CDP多次叠加技术对海底地层中花岗岩孤石的发育特征进行了勘察;冯涛[11]对武广客运专线花岗岩球状风化体普遍发育区段采取地表调绘和钻探手段分析其分布规律特征,提出了适用于花岗岩球状风化体的综合勘查技术;在针对危岩体防治措施方面,冉涛、蒋文明、曹权以及周平[12~15]等分别对三峡库区、深圳地区和某油库边坡危岩带成因机制及失稳模式进行多方面分析,并针对不同类型危岩体提出了综合防治措施。

通过前人研究成果可知,花岗岩球状风化体具有明显的地域特征,有关厦门岛内孤石成因及分布特征等方面的研究还相对较少。厦门岛内云顶岩南侧一带分布有较多的花岗岩球状风化体(孤石),孤(滚)石群(堆)以2~3个或十几个互相堆叠方式成群分布于山体斜坡上;山体斜坡较陡,部分地段危岩群裸露,一旦发生危岩失稳形成崩塌,将直接威胁山底建筑以及人员的安全,危害严重。因此,本文以厦门岛云顶岩南侧某山体为研究区,运用三维激光扫描与无人机倾斜摄影相结合方法对该区域孤(滚)石发育规律及失稳模式进行调查和分析,并提出针对性防治措施建议。

2 孤(滚)石分布规律

2.1 总体分布特征

研究区山体总体海拔不高,区内的最大相对高差约100 m,但斜坡部分区域坡度较陡,大量危岩体发育于十分陡峭的坡面之上。复杂地况条件下,传统地质调查手段难以获取精确的孤(滚)石位置、规模以及边界条件等信息,因此,此次研究采用三维激光扫描与无人机倾斜摄影技术相结合的手段对研究区孤(滚)石分布状态进行精准测量,结合现场勘测手段,对研究区孤(滚)石发育规律进行信息采集和分析。

现场调查表明,研究区发育危岩点或危岩带共计97处,其中Ⅰ区10处,Ⅱ区38处,Ⅲ区19处,Ⅳ区30处,孤石详细分布如图1。

图1 研究区孤(滚)石分布图

研究区山体地貌单元属低山高丘陵,整体呈西高东低,地势起伏较大,山体最大高差112 m,坡度一般为15°~35°,部分较陡(45°~60°),植被发育较好,大部分为相思树等乔木及低矮灌木,局部坡体为裸露的岩壁。岩壁多发育滑移式、孤立式、倾倒式、坠落式危岩体,规模主要为大、中型。

2.2 坡度分布特征

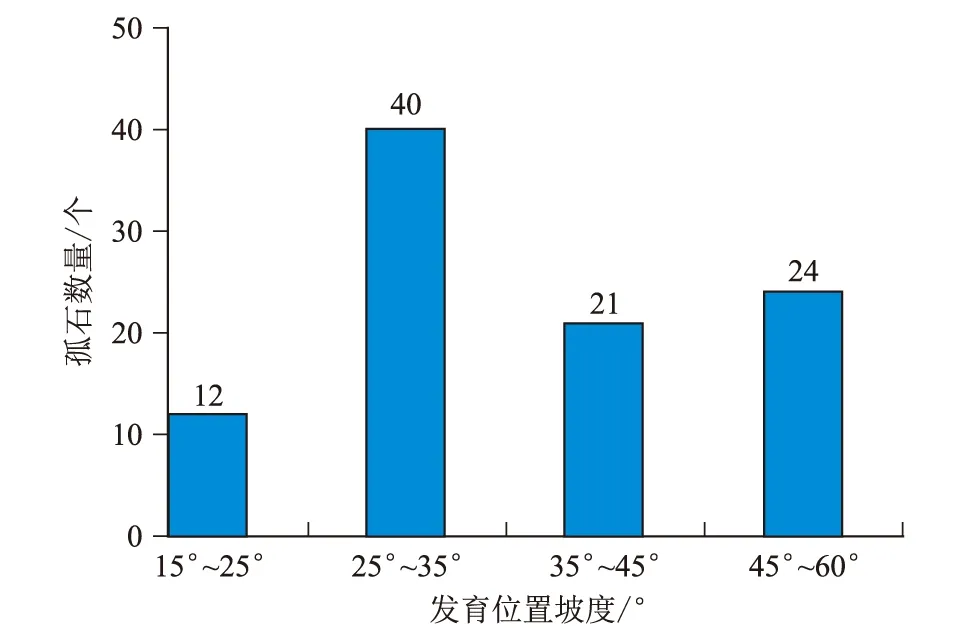

研究区孤(滚)石发育位置坡度统计结果如表1所示。调查区共发育97处危岩点,分别处于不同坡度山体。其中,坡度为15°~25°的山体仅发育12块孤石,含量最少,占总孤石数的12.37%;40块孤石发育在坡度为25°~35°的坡体上,占总数的41.24%;坡度为35°~45°的山体上发育有21块孤石,为总量的21.65%;剩余24块孤石发育在45°~60°坡体上,占总数百分比为24.74%。孤石发育位置坡度与孤石个数相关关系柱状图如图2。由图2可知,孤石数量随着发育位置坡度的增大呈现先增大后减小的趋势,因此,可以认为孤石发育位置坡度和个数存在一定的区间效应,25°~35°为孤石发育最优坡度。

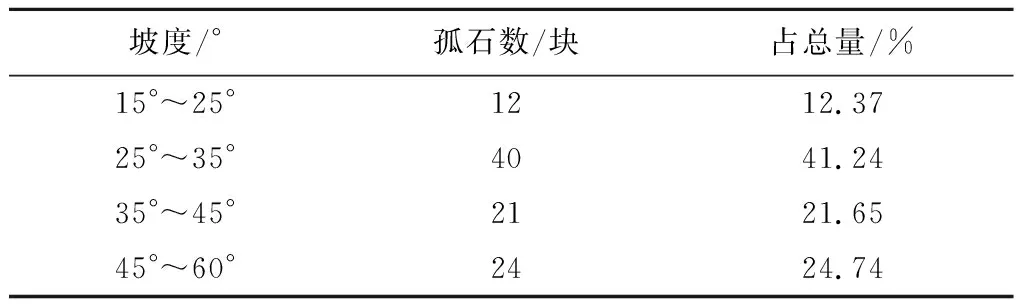

表1 孤(滚)石分布坡度情况统计表

图2 孤石分布位置坡度与个数相关关系柱状图

2.3 规模特征

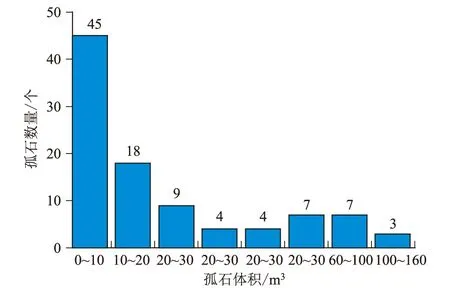

通过对研究区孤(滚)石体积规模进行统计,发现不同区域孤(滚)石体积差异较大,最大可达152.4 m3,最小仅0.6 m3。孤(滚)石规模统计表见表2。由表2可知,研究区孤(滚)石体积多在10 m3以下,占总量的46.39%;体积在30 m3以下的孤石占总量的74.23%;体积大于100 m3孤石仅发育3块,占总量百分数为3.09%。孤石体积与个数相关关系图如图3所示。由图3可知,孤石数量随孤石体积的增大而减小,即孤石体积和个数存在负相关的关系。

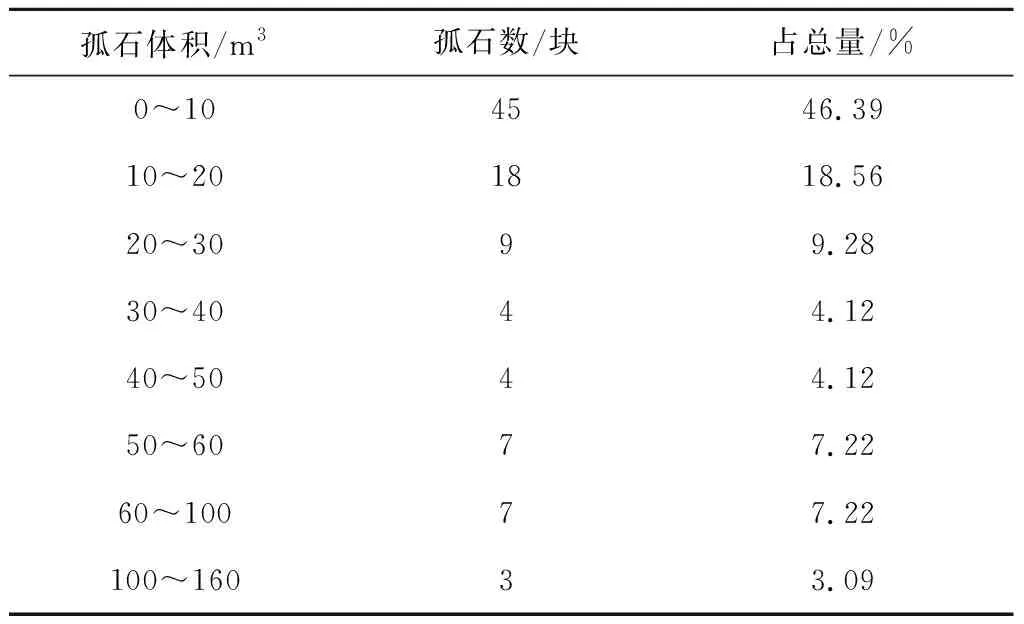

表2 孤(滚)石规模统计表

图3 孤石规模与个数相关关系折线图

3 孤(滚)石失稳破坏模式

按照危岩体失稳模式可将研究区孤石划分为4种类型,即滑移式、滚动式、倾倒式和坠落式(图4)。

图4 不同失稳模式孤(滚)石

根据现场调查结合危岩体变形特征,对调查区孤石失稳模式进行如下分析:

3.1 滚动式

调查区滚动式孤(滚)石主要分布于缓坡覆盖层之上,或集中堆积于陡坡坡脚,部分孤石悬挂于坡体之上底部形成凹腔。此类岩石在海蚀、地震、暴雨和渐进性风化作用下与母岩分离,靠与坡表的摩擦力、镶嵌力或植物拦挡力维持自身稳定。其失稳模式一般为:在水对基座软化或溶蚀使其与坡面摩擦力、嵌合力降低、拦挡的植被折断、自身渐进性风化等作用下,重心逐渐偏移失去支撑而失稳;当危岩体嵌入坡表覆盖层或者悬挂于坡缘时,以滚落形式失稳;当停留在覆盖层表面未嵌入覆盖层,常以滑落形式失稳(图5)。

图5 滚动式危岩体剖面图

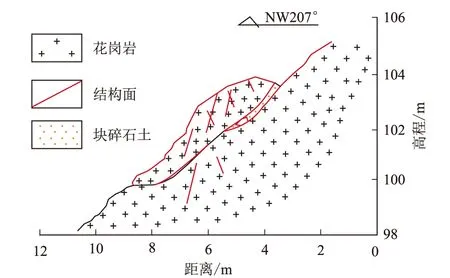

3.2 滑移式

滑移式危岩体一般以空间滑移方式失稳。调查区部分滑移式孤(滚)石后缘具有倾坡外的陡倾结构面,或以两组或多组结构面与坡面组合形成向临空方向产生变形的危岩体,在海蚀、地震、暴雨、渐进性风化等作用下,结构面裂隙进一步扩张,岩体松弛,岩石质量降低,斜交结构面或倾坡外且倾角小于坡度的结构面与一组侧切割面贯通形成滑面,岩体沿两组结构面交线向临空面发生滑移破坏(图6)。

图6 滑移式危岩体剖面图

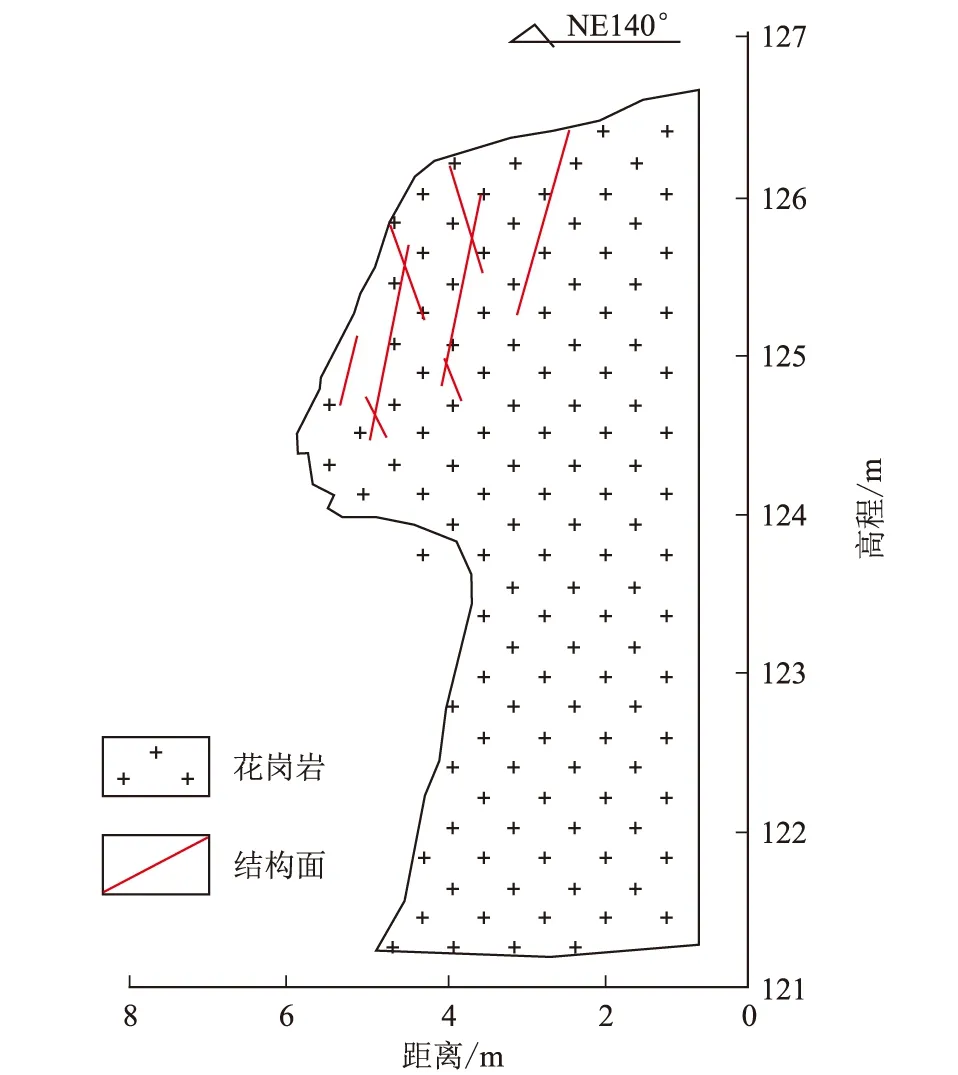

3.3 倾倒式

研究区内分布有后缘存在陡倾或反倾结构面的板状岩体,岩层一般较薄,底部不存在凹腔或凹腔很浅。危岩体在强烈卸荷作用下,后缘陡倾结构面张开,在自重、水压力和震动等作用下,岩体向临空方向发生强烈倾倒变形,直至完全脱离母岩,造成崩塌灾害(图7)。

图7 倾倒式危岩体剖面图

3.4 坠落式

经过现场调查发现,研究区部分孤石底部悬空且后缘存在陡倾结构面,或孤石上部与母岩未完全脱离且下部有部分支撑点,将此类岩石划分为坠落式孤(滚)石。坠落式孤石在岩体自重及渐进性风化作用下,后缘结构面逐渐扩大,拉应力逐渐集中于未产生节理裂隙的部位,或在雨水及地下水冲刷作用下,底部支撑逐渐脱离,一旦未产生节理裂隙的部位拉应力大于岩石自身抗拉强度时,拉裂缝迅速向下发展,岩桥被间断与母岩彻底分离,从而发生坠落(图8)。

图8 坠落式危岩体剖面图

4 孤(滚)石稳定性评价

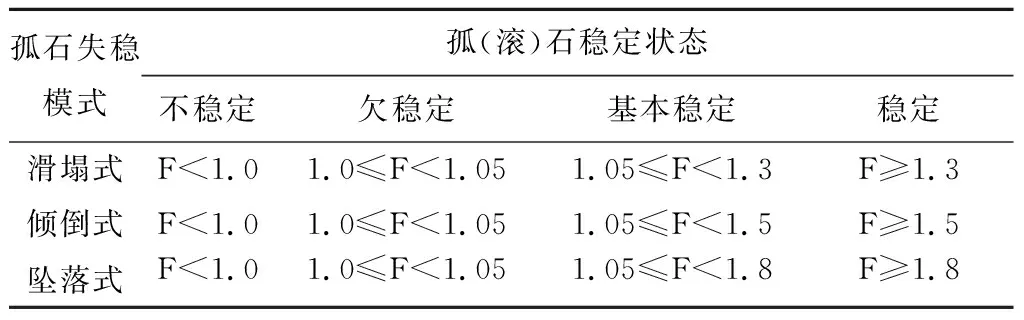

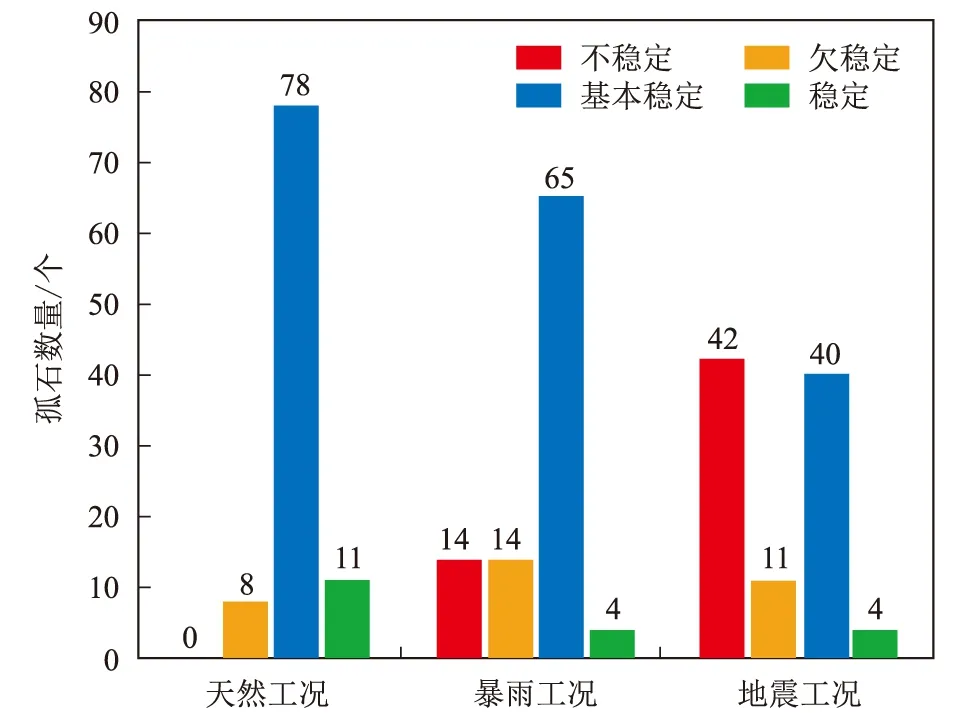

孤(滚)石稳定性计算方法根据失稳模式的不同主要分为滑移式、倾倒式和坠落式3种,结合研究区地质环境条件,采用极限平衡分析法和静力解析法对调查区孤(滚)石进行天然、暴雨、地震工况下的稳定性计算,针对不同失稳方式采用不同稳定性系数来确定其稳定状态,孤石稳定状态判断标准见表3,统计结果如图9所示。

表3 危岩稳定状态划分标准

图9 不同工况下孤(滚)石稳定状态统计图

由图9可见,研究区孤(滚)石在3种不同工况下均大多处于基本稳定状态,天然状态下区内没有不稳定孤石,处于欠稳定状态孤(滚)石仅分布有8处,基本稳定状态孤(滚)石分布有78处,稳定状态孤(滚)石共发育11处;暴雨工况下,研究区共分布14处不稳定状态孤(滚)石,欠稳定状态孤(滚)石增加至14处,基本稳定状态孤石为65处,处于稳定状态孤(滚)石降为4处;地震工况下,区内处于稳定状态的孤(滚)石数量保持不变,欠稳定状态孤(滚)石数相比暴雨工况减少了4处,但不稳定状态孤(滚)石含量骤增,达42处,数量已超过基本稳定状态下的孤石数。

从图9数据可看出,地震工况下不稳定和欠稳定状态下的孤(滚)石数共53处,暴雨工况下则仅28处,由此可以说明,相比暴雨工况,地震对研究区孤(滚)石稳定性影响程度更大。

5 防治措施建议

在综合考虑危岩体发育程度、稳定性以及危害等级等因素,采取综合措施对孤(滚)石进行针对性防护。

对于所处斜坡坡面平缓、乔木等植被发育的危岩带,针对少数堆叠或悬空分布于覆盖层之上的体积较小的危岩体,可以进行人工清除;对于存在明显凹腔和悬空情况的孤(滚)石,可以对架空部位进行混凝土浆砌片石内嵌支撑或在岩体与坡体接触部分进行灌浆加固处理;对于体积较大、稳定性较低的大块孤石,可以采用锚杆进行单体加固或局部进行主动网防护。少数孤(滚)石部分嵌入覆盖层,稳定性系数较高,可以暂不予处理,但需定期观测孤石稳定性变化情况。

6 结论

运用无人机倾斜摄影和三维激光扫描技术并结合现场勘察手段,对厦门岛内云顶岩南侧一带孤(滚)石分布规律及失稳模式进行研究,对其稳定性进行评价后提出了相应的防治措施。主要得到如下结论:

(1) 调查区共确定出97处孤(滚)石(带),Ⅰ区10处,Ⅱ区38处,Ⅲ区19处,Ⅳ区30处。

(2) 调查区孤(滚)石失稳模式共分为4种,即滚动式、滑移式、倾倒式和坠落式。

(3) 根据不同失稳模式采用不同计算方法对研究区孤(滚)石稳定状态进行计算,经统计后发现在天然和暴雨工况下,研究区大部分孤(滚)石处于基本稳定状态,但在地震工况下有一半以上孤(滚)石稳定性较差(即处于欠稳定或不稳定状态)。

(4) 结合现场调查结果和数据统计分析,对调查区内孤(滚)石提出了人工清除、砌片石内嵌支撑、灌浆加固处理和主动网防护等针对性防治措施建议。