成家山矿区铁矿预查区地质特征及物探勘查技术研究

2022-01-05王云鹏李建东

王 帅,白 楠,王云鹏,李建东

(1.河南省有色金属地质矿产局第四地质大队,河南 郑州 450016;2.河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心,河南 郑州 450016)

成家山矿区铁矿预查区位于卢氏县潘河乡城家山一带,距卢氏县城约33 km,工作区内各自然村以村村通水泥路相连,矿区向南4 km至潘河乡有乡村公路可通,潘河向南东约30 km至卢氏县城有简易公路可达,自县城可由G209国道通往三门峡,三门峡有铁路、高速公路与全国各地相通,交通较为方便。卢氏县地处河南省西部边陲,全县辖8镇11乡,353个行政村,37万人。总面积4 004 km2,有耕地277.33 km2。209 国道纵贯南北,与陇海铁路灵宝火车站相连(相距70余km)。卢氏县是全省面积最大、人口密度最小,平均海拔最高的深山区贫困县和革命老区县。全县生产总值完成19.8亿元,农民人均纯收人达到2 236元。卢氏矿藏资源蕴藏丰富,有10大类52种,黑色金属:铁、锰、铬、钒;有色金属:锌、铅、铜、锑、钨、钼、汞;贵重金属类:金、银;稀有金属:钽、铌、锂、铍、铷、铯;稀散元素类:铟、镉、放射性铀。潜在经济价值达1 100亿元。

通过研究,基本确认本区石英脉型铁矿(化)体为高阻高极化特征。通过在剖面上开展激电中梯及激电测深等物探方法,在物探剖面控制范围内,基本上查明了剖面上极化和电阻率异常分布范围和异常特征,对剖面上发现的主要异常结合已有的地质、物化探成果进行了推断解释,并提出了进一步的工作方案[1-4]。Ⅰ号剖面共圈定了4个高阻高极化异常;Ⅱ号剖面共圈定了1个高阻高极化异常;Ⅲ号剖面共圈定了2个高阻高极化异常;Ⅳ号剖面共圈定了1个高阻高极化异常,均有进一步研究价值。

1 预查区地质特征

河南省卢氏县成家山矿区铁矿预查区南北长5.98 km,东西宽5.75 km,面积约23.11 km2。综合前人资料和本年内的野外地质调查资料,区内出露的地层主要有中元古界熊耳群鸡蛋坪组、马家河组和官道口群高山河组、龙家园组、巡检司组和第四系沟系沉积物。各时代地层的分布总体均呈东西向走向分布。

1.1 预查区地层

1.1.1 中元古界熊耳群鸡蛋坪组(Pt2j)

鸡蛋坪组地层为在调查区内出露面积最大,根据其岩性特征大致可分为3个岩性段,自下而上描述如下。

(1)鸡蛋坪组第一岩性段(Pt2j1)。底部为一套强烈片理化气孔杏仁状安山岩、致密块状安岩、安山质凝灰岩,岩石具有明显的退色作用,风化表面为土黄褐色,气孔杏仁体被挤压拉长,岩石具有斑状结构,斑晶以斜长石为主,含量为15%~25%,基质具有明显重结晶现象。向上过渡为片理化不明显的安山岩,其底部与官道龙家园组或巡检司组明显构成断层接触,通过野外实测剖面厚度约为142 m。

(2)鸡蛋坪组第二岩性段(Pt2j2)。为一套以安山质集块气孔杏仁熔岩、安山质角砾气孔杏仁熔岩、安山岩、安岩质凝灰岩等为主的岩石组合,局部甚至为英安玢岩,野外多数地段韵律层较为发育,显示明显的喷发韵律特征。通过实测剖面发现大致存在4~5个喷发旋回,每个喷发旋回均由安山质集块熔岩或安山质角砾熔岩开始,向上为安山质凝灰岩,有时中间夹有安山岩,在本段的中上部还夹有英安玢岩,各旋回之间的界线较为明显,一般凝灰岩层位出露地段多出现负地形,而熔岩地段多为陡峭山崖,总厚度大于2 140 m。

(3)鸡蛋坪组第三岩性段(Pt2j3)。本组主要为一套中酸性火山岩为主夹有中性火山岩,其岩组合为流纹质玻屑岩屑晶屑凝灰岩、英安质岩屑晶屑凝灰岩、英安岩、粗安岩、安山岩,由下往上表现为一个较大的火山作用过程和成分变化旋回,其下部以流纹质凝灰开始,向上过程英安质凝灰岩、英安岩、粗安岩,至顶部为安山岩。说明火山作用以强烈喷发开始,到以较为宁静溢流形式结束,在成分上以酸性开始到中性结束的旋回过程,总厚度大于1 200 m。

鸡蛋坪组整体表现为由一套中性、中酸性、酸性火山熔岩,由火山碎屑岩组成。从整体宏观分析,其岩浆演化由中性至酸性然后又回到中性的过程,下部以多次强烈喷发开始,间歇式出现较为宁静的溢流。充分反映本区在中元古时期为一个较为典型的火山活动区和时期。

1.1.2 中元古界熊耳群马家河组(Pt2m)

马家河组在预查区主要呈东西向出露于中部,分布面积相对较少,在填图区内与下伏鸡蛋坪组的接触关系不明,但上部未见与上覆地层高山河组接触,而是与重复出现的鸡蛋坪组呈断层接触。根据其岩性特征,在本区大致可分为2个岩性段。

(1)马家河组第一岩性段(Pt2m1)。本段主要为块状安山岩、杏仁状安山岩,偶见凝灰岩夹层,与下伏鸡蛋坪组的接触关系,根据前人资料多数表述为整合接触。但从本次实测剖面过程观察,二者应当为一种局部角度不整合关系,其出露点位置坐标为(485 279、3 779 657),下伏为层状凝灰岩,产状为28°∠35°,上覆岩层为厚层暗紫色气孔杏仁状、块状安山岩,产状为20°∠15°,二者接触面存在一种明显风化切割的剥蚀面。

(2)马家河组第二岩性段(Pt2m2)。上段以安山岩为主,还可见有安山质集熔岩和安山质角砾熔岩,从中部往上夹有至少2层英安—流纹质凝灰岩层,厚度不详。

该组地层主要分布于预测的西部,与熊耳群各组地层呈断层接触,岩性比较简单,以燧石条带(纹)浅灰色白云石和浅灰色厚层白云岩为主。

1.2 预查区岩浆岩

预查区的岩浆岩主要为火山岩,十分发育,构成熊耳群鸡蛋坪组与马家河组的岩石组合。外部仅见有正长岩脉、云煌岩脉等侵入岩出露。

1.3 预查区构造

预查区构造整体较为简单,以断裂构造为主,没有出现规模较大的褶皱。主要断裂近东西向、北西至北北西向断裂构造为主干构造,受近东西向和北北西向主干断裂构造制约的构造还有北东向断裂。

1.3.1 近东西向断裂构造

近东西向断裂构造倾角较陡(75°~85°),断裂规模较大,数条构造带呈平行状贯穿矿区,宽度零点几米至数十米不等,多以张性为主。这组断裂有3个方面的控制作用:①控制了预查区的地层分布,使整个预查区的熊耳群的地层均呈近东向分布,特别是北部后范庙驮沟至沟口东西向断裂规模最大,但熊耳群地层出现明显的重复出露;②明显控制着北东、北西向断裂构造的延伸;③由于构造为明显的张性特征,为后期矿化提供了矿液的运移通道,局部还为容矿空间,表明本区的磁铁矿化均发育于该组断裂中,局部还构成具有工业品位的透镜状小型矿体,有些地段具有铅锌矿化。

1.3.2 北北西至北西向断裂构造

这组断裂构造多呈弧形弯曲,产状变化较大,关于这组断裂的性质没有做详细的工作。这组断裂主要控制着本区熊耳群和道官口群地层的分布,特别是图幅西缘的北西向弧形断裂,使较新的道官口群龙家园组地层与较老的熊耳群各组地层直接呈断层接触。另外,也控制本区的地貌特片,多沿这组断裂形成较大的山谷。

1.3.3 北东与北西向断裂构造

这2组断裂为近东西向与北北西向断裂构造派生的次级断裂构造,与上述2组构造共同把近东西向分布的地层带又进一步分割成一些大小不等的菱形块体。

1.4 预查区矿化点的分布

经过野外地质调查,在预查区初步查明的矿化点主要见表1。

表1 预查区矿化点置Tab.1 Pre-investigation area mineralization point setting

在地质测量前期踏勘过程中,在内发现2条铁矿化脉和1条铅锌矿化脉,但无具体坐标。Ⅰ号铁矿化脉长约1 700 m,沿断裂带分布,受断裂控制,矿化脉宽为1~6 m,发育磁铁矿化、褐铁矿化,走向近东西向,倾向北北东,倾角75°。Ⅱ号铁矿化脉长约1 500 m,沿断裂带分布,受断裂严格控制,铁矿体宽1~5 m,发育磁铁矿化、褐铁矿化,走向近东西向,倾向北北东,倾角75°左右。踏勘过程中,在2个铁矿化脉连续打块取样分析MFe为38.78%~44.48%。铅锌矿化脉长约600 m,沿断裂带分布,走向近东西向,倾向北,倾角约85°,地表发育褐铁矿化,局部见星点状方铅矿化、闪锌矿化,连续打块样分析铅0.01%~0.10%。

1.5 矿化点矿石特征

矿石矿物组分简单,金属矿物主要有磁铁矿,其次赤铁矿、黄铁矿、黄铜矿、蓝铜矿、斑铜矿等;脉石矿物主要有石榴石、透辉石、透闪石、硅灰石,次为阳起石、绿帘石、绿泥石、斜长石等。矿石结构主要有半自形、他形粒状结构、交代残余结构等。矿石构造主要有块状、条带状构造及星点状(浸染状)构造等。矿石自然类型为石榴子石型铁矿石;工业类型为弱磁性铁矿石。

2 勘查方法

2.1 使用装备及主要技术参数

2.1.1 发射机技术参数

发射机技术参数见表2。

表2 发射机技术参数Tab.2 Transmitter technical parameters

2.1.2 接收机技术参数

接收机技术参数见表3。

表3 接收机技术参数Tab.2 Receiver technical parameters

2.2 测地工作

测地工作的任务是将设计的物探测网敷设到实地,其方法技术按照设计要求执行[5-7]。

2.2.1 测线敷设

(1)GPS参数的设置和校准。测线上各点位的敷设采用etrex型手持GPS接收机。在野外工作前,将投入工作的etrex型手持GPS接收机,按说明书要求及工区所在位置的中央子午线经度等相关参数进行了设置,并统一在地质点上进行校准。

(2)测点敷设。敷设测线时,将测线上测点的设计坐标输入接收机内,用GPS接收机的导航功能逐点定位敷设。测点拴红布条标记,测点号用中性笔书写于红布条上。

2.2.2 质量评述

(1)质量检查要求。测地工作的系统质量检查采用“一同三不同”(同点位、不同人、不同时间、不同接收机)的原则,随机用GPS接收机在敷设的测线段逐点重新观测点位平面坐标和高程的方式进行,要求质量检查工作量为总工作量的3%~5%。测点敷设的平面位置精度用平面点位中误差和相邻点距相对中误差2个指标衡量,高程精度用高程中误差衡量。

(2)质量评述。测网的平面点位中误差应不大于相应工作比例尺的图上1.25 mm,限差为图上2 mm;相邻点距相对中误差应不大于12.5%。测点敷设的质量检查工作量和精度统计见表4、表5。从表4可见,测网敷设的精度满足设计要求。

表4 中梯剖面测点布设质量检查统计Tab.4 Quality inspection statistics for layout of measuring points in middle ladder section

表5 测深点布设质量检查统计Tab.5 Distribution of sounding points and quality inspection statistics

2.3 直流激电工作

激电工作的方法技术按照《直流激法极化法技术规定》(DZ/T 0070—93)的要求执行。激电工作分为激电中梯和激电测深2种装置。

2.3.1 仪器设备

供电电源使用7.5 kW发电机,工作仪器为WDFZ-5T型大功率智能发射机1套、WDJS-3/6数字直流激电接收机1台。供电电极使用长1.5 m铁电极,测量电极用不极化电极(极罐),供电导线使用内芯6 mm2铜导线,测量导线用内芯为2 mm2铜导线。

2.3.2 方法技术有效性试验

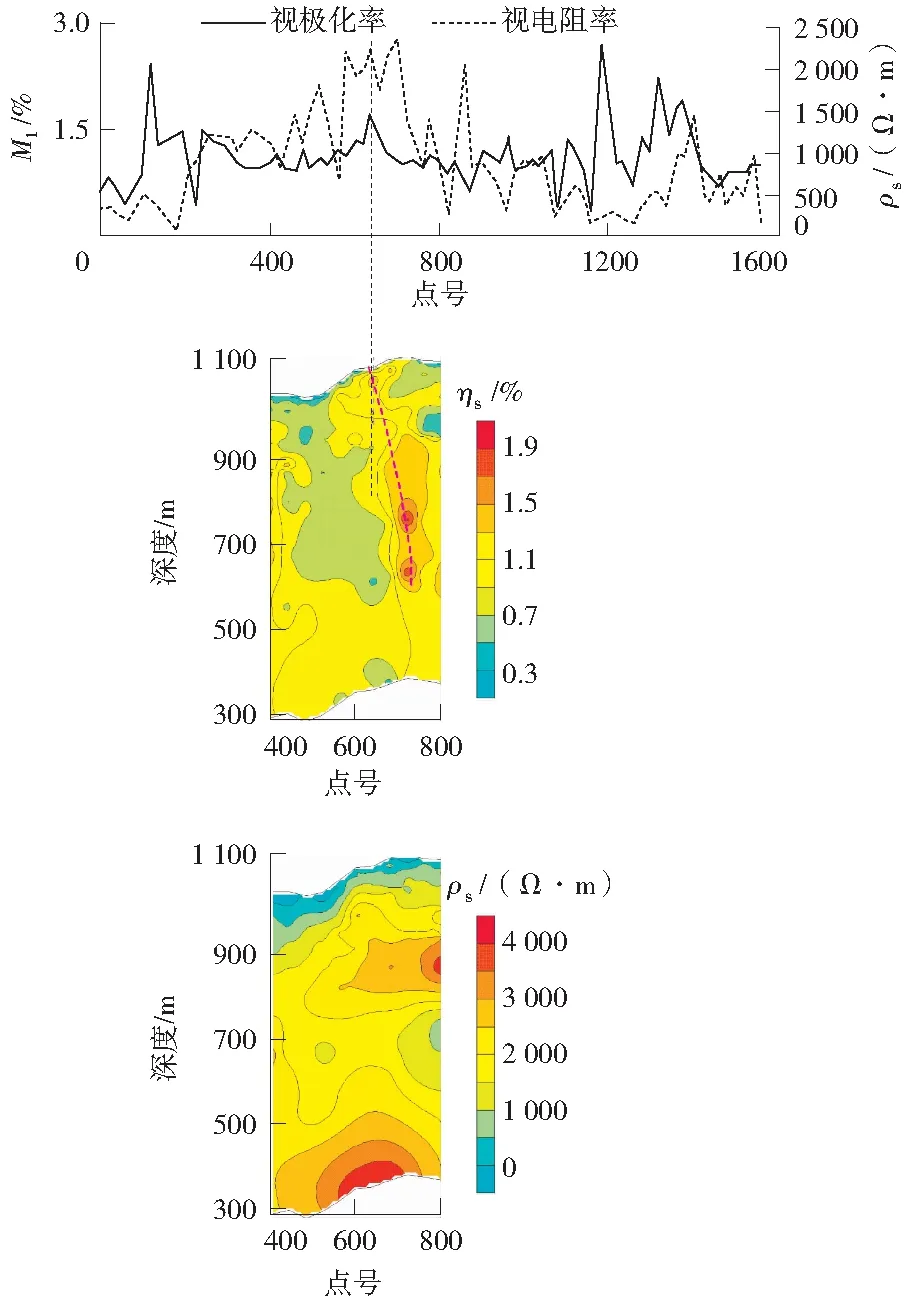

为了解激电方法在矿区找矿的有效性,首先在经已知矿化较好地段,即1剖面800—1000点上进行了方法的有效性试验。方法试验的装置形式采用中梯装置,装置参数采用采用设计参数,仪器工作制式如下:极距AB为1 500 m,MN为40 m;仪器参数周期40 s,延时100 ms,宽度40 ms。

激电试验结果与对应的地质情况基本相吻合,总体上异常集中在磁铁矿化体的上方,ηs异常较弱,峰值在1.5%左右,ρs异常表现为高阻,比较明显,异常特征为高阻高极化。试验表明,使用上述设计的装置参数及仪器参数可以探测到石英脉型磁铁矿的异常反映,因此确定本次激电中梯工作供电极距AB=1 500 m、测量极距MN=40 m,周期8 s、延时100 ms、宽度40 ms的参数开展激电中梯扫面工作。激电测深最大供电极距AB/2=1 500 m,仪器工作参数同激电中梯。成家山激电中梯探测效果试验成果如图1所示。

图1 成家山激电中梯探测效果试验成果Fig.1 Test results of detection effect of induced polarization ladder in Chengjiashan

2.3.3 激电中梯测量

激电中梯装置采用主线方式观测,观测段为2AB/3的中间段。分两段观测时,接头处有2~3个测点重叠,并在不同观测段作重复观测。

2.3.4 激电测深测量

仪器工作制式与激电中梯工作制式一致。供电极距系列采用大致等比系列,MN与AB之比一般保持在1/3~1/30,两相邻供电极距在模数6.25 cm的对数坐标纸上取0.8~1.2 cm,大致均匀分布。每个测深点在双对数坐标纸上绘制视极化率ηs(纵坐标采用算术坐标)曲线及视电阻率ρs曲线(纵坐标为对数坐标),每条测深剖面作视极化率ηs及电阻率ρs拟断面图。

2.3.5 完成实物工作量

本次勘查工作主要沿垂直M3-3、 M1-2、M5、M2-2、M4-2等磁异常走向方向设计物探剖面4条,剖面编号Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号,投入激电中梯和激电测深等物探工作方法。Ⅰ号剖面布设激电中梯2 km,点距20m,激电测深34个,测深点距40 m;Ⅱ号剖面布设激电中梯1.6 km,点距20 m,激电测深11个,测深点距40 m;Ⅲ号剖面布设激电测深25个,测深点距40 m;Ⅳ号剖面布设激电测深20个,测深点距40 m。完成激电中梯3.6 km,90个激电测深点。

3 勘查结果分析

3.1 激电异常的划分

确定本区激电异常下限,目的是确定激电异常图的勾绘方法,为成图及下一步异常分类提供依据。激电中梯视极化率ηs异常是相对背景而言的。异常下限的确定是根据异常背景、极化异常幅值变化范围及观测精度,来确定激电异常下限。

异常下限按下式计算:

ηs下限=ηs背景+(1~2)εm1

(1)

异常背景的确定主要根据主要是根据矿区地球物理场的特征(即各种岩(矿)石的电参数测定统计结果)和矿区极化率ηs观测值强度来确定,矿区内出露的地层比较简单,地层主要有中元古界熊耳群鸡蛋坪组、马家河组和官道口群高山河组、龙家园组、巡检司组和第四系沟系沉积物。其极化率平均值为1.06%,电阻率平均值为2 011 Ω·m;矿石主要为磁铁矿化石英脉类型,极化率平均值为2.16%,电阻率平均值为5 289 Ω·m。本区岩(矿)石极化参数幅值较低,电阻率参数差异明显。

本区中梯视极化率异常幅值在0.32%~2.81%,在无矿化地段极化率平均值统计为0.76%,因此确定视极化率异常背景为0.85%,计算异常下限,代人背景值0.85%及观测精度Mηs=±0.19%,得ηs下限=1.23%。另外,通过全区的测线剖面ηs值来看,将异常下限定为1.25%是合适的。因此,确定本区极化异常下限值为1.25%。

3.2 异常的解释推断

3.2.1 成家山Ⅰ号剖面解释推断

Ⅰ号剖面物探综合剖面如图2所示。由图2可知,Ⅰ号剖面激电中梯极化率ηs异常的总体分布规律是:剖面异常一般规模较小,激电异常幅值也较弱,单个激电异常宽度为20~40 m,异常形态窄幅频繁跳跃,类似于脉状地质体形成的异常。从Ⅰ剖面中梯剖面成果看,激电异常集中于800—900号点、1160—1720号点。异常大多同时表现出高阻特征,因此推测在本区可能为石英脉型磁铁矿(化)地质体。

图2 Ⅰ号剖面物探综合剖面Fig.2 Comprehensive geophysical prospecting section of section Ⅰ

本次激电测深成果最大供电极距AB/2进行到1 500 m,探测深度按ab/4进行估算,大约探深750 m。因为剖面及测深异常不符合层状地质体的理论模型,本次对测深异常不进行数值模拟正反演计算。从Ⅰ剖面测深成果来看,激电异常主要表现为直立条带状形态,剖面左侧异常以浅部为主,至深部异常呈局部形态,异常从浅至深连续性不好。其中920点、1200点等处浅部异常稍强,延深不大。剖面中部的1300点、1540点等处浅部异常较弱,但中深部异常连续性较好,规模也相对较大。剖面右侧的1600—1720段异常以浅部为主,但有几十米的延深,异常强度也较强。Ⅰ剖面视电阻率异常也主要表现为直立条带状形态,在600、1160、1380、1600、1720等点处出现高阻异常。其中600点处的视电阻率异常以中深部为主,但没有激电异常配合;1160点处的视电阻率异常以中深部为主,中深部激电异常较弱;1380、1600点处的视电阻率异常以中深部为主,中深部与激电异常配合较好;1720点处的视电阻率异常延深较小,浅部与激电异常配合较好。

综上所述,比较有意义的高阻高极化异常位于剖面中部的1300点、1540点处;剖面右侧的1600、1720等点处虽然异常延深不大,但激电异常强度较高,也可进行探索。

3.2.2 成家山Ⅱ号剖面解释推断

Ⅱ号剖面物探综合剖面如图3所示。由图3可知,Ⅱ号剖面激电中梯极化率ηs异常的总体分布规律是:剖面异常一般规模较小,激电异常幅值也较弱,单个激电异常宽度一般为20~40 m,异常形态窄幅频繁跳跃,类似于脉状地质体形成的异常。

图3 Ⅱ号剖面物探综合剖面Fig.3 Comprehensive geophysical prospecting section of section Ⅱ

从Ⅱ剖面中梯剖面成果看,400—800段为相对高阻中极化特征,推测为硅化、弱硫化类型的脉状地质体。从Ⅱ剖面测深成果来看,激电异常主要表现为直立条带状形态,由于测深范围较小,异常形态不完整,尤其是测深剖面左侧异常。剖面右侧出现一个从浅向深部延深的高极化异常,从浅部的700号点延深至大号的740点,异常略向大号倾斜。Ⅱ剖面视电阻率异常主要表现为高阻特征,剖面右侧海拔+800~+900 m为高阻特征,相应深度上激电异常也配合较好,在海拔+600~+800 m异常为低阻高极化特征。

3.2.3 成家山Ⅲ号剖面解释推断

Ⅲ号剖面物探综合剖面如图4所示。

图4 Ⅲ号剖面物探综合剖面Fig.4 Comprehensive geophysical prospecting section of section Ⅲ

从Ⅲ剖面测深成果来看,激电异常主要表现为直立条带状形态,剖面左中侧及右中侧各出现一个从浅向深部延深的高极化异常。对应位置各有一个从浅向深部延深的高阻异常带,与激电异常相互配合,图中用红色虚线表示,可进行找矿探索。

3.2.4 成家山Ⅳ号剖面解释推断

Ⅳ号剖面物探综合剖面如图5所示。从Ⅳ剖面测深成果来看,激电异常主要表现为直立条带状形态,剖面中部出现一个从浅向深部延深的高极化异常。对应位置出现一个从浅向深部延深的高阻异常带,与激电异常相互配合,图中用红色虚线表示,可进行找矿探索。

图5 Ⅳ号剖面物探综合剖面Fig.5 Comprehensive geophysical prospecting section of section Ⅳ

4 结语

激电中梯工作在矿区圈定了多个高阻高极化异常,通过对异常的分析研究,定性解释推断,确定了进一步进行测深工作的靶区。同时,利用激电对称四极测深点资料对中梯异常进行了解剖,尽可能地对矿(化)体相应部位的顶部埋深、延伸情况作出定性判断。本次工作在Ⅰ号剖面发现高阻高极化异常带4处,在Ⅱ号剖面发现高阻高极化异常带1处,在Ⅲ号剖面发现高阻高极化异常带2处,在Ⅳ号剖面发现高阻高极化异常带1处,这些都有可能是石英脉性磁铁矿引起。