勐海县湿地保护与修复规划初探

2022-01-05杨倩罗胤

杨倩,罗胤

(云南省林业调查规划院,云南 昆明 650051)

勐海县地处澜沧江下游或其一级支流两岸及源头,是我国乃至澜沧江流域生物多样性的关键地区和南北动植物区系交汇的重要区域,生态地位十分重要。依托水资源系统建立起来的湿地资源形成了勐海县域内重要的湿地生态系统,保育了丰富的动植物资源,是县域内人们及一切生物的生存、繁衍、发展的重要保障,是自然界最富生物多样性的生态景观,是人类及各类生物及其重要的生存环境之地。

随着农业经济发展、城镇化程度的加强,湿地被侵占,退化明显。勐海县划入自然保护区和建成湿地公园的数量有限,全县湿地保护率很低,湿地资源难以得到有效保护。开展湿地资源全面保护和修复,是改善湿地生态功能的必然要求和有效措施。

1 湿地资源基本概况

勐海县位于云南省西南部,隶属西双版纳傣族自治州,地处版纳州的西部,东部接景洪市,东北部及西北部与普洱市的思茅区和澜沧县毗邻,西和南与缅甸相连,辖5乡6镇,1个农场管委会。

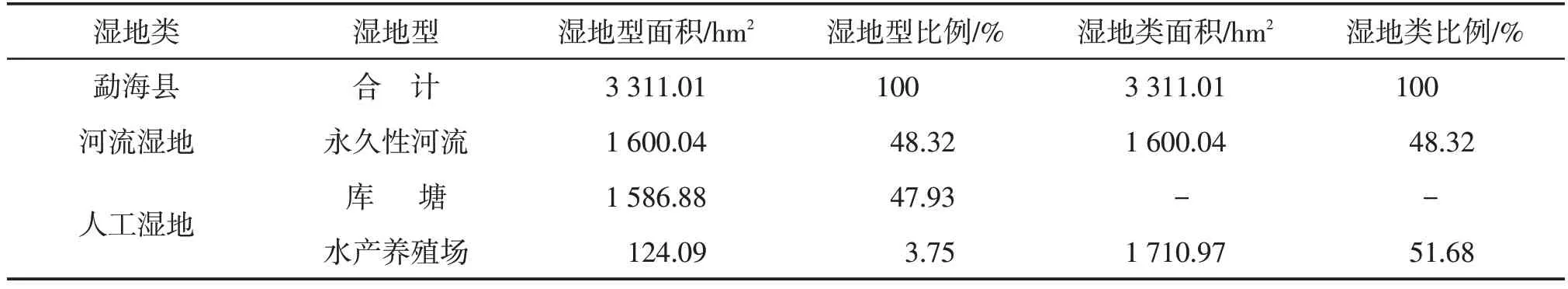

根据2019 年度勐海县湿地资源监测结果,全县湿地面积3 311.01 hm2。其中,自然湿地面积1 600.04 hm(2全部为河流湿地),占湿地总面积的48.32%;人工湿地面积1 710.97 hm2,占湿地总面积的51.68%。详见表1。

表1 勐海县2019年度湿地资源监测结果

勐海县湿地是重要的野生动植物栖息地,据资料统计,湿地范围分布有维管束植物109 科298 属445 种,哺乳动物 10 目 26 科 68 种,鸟类 16 目 38 科137 种,爬行类 3 目 14 科 54 种,两栖类 2 目 6 科 22种,鱼类5目16科93种。虾蟹类、软体动物、昆虫纲动物、蛛形纲动物等物种均有分布。

2 存在问题及受胁因素

2.1 存在问题

2.1.1 管理机构不健全

2020 年勐海县刚成立专门的湿地保护管理机构,湿地保护管理工作主要由勐海县林草局自然保护地管理股负责,缺乏湿地保护管理专业人员,湿地资源数据更新不及时,湿地生态系统的动植物资源、植被、土壤、资源利用状况等未开展相关的调查与监测工作。

2.1.2 湿地管理落实不到位

勐海县尚未对湿地开展认定,湿地范围有待进一步核定,管理主体和责任不明确。湿地管理涉及多个单位,缺乏统一的管理,管理工作难协调,尽管县政府制定了相关政策措施,但对湿地的管理和保护推动不到位。

2.1.3 湿地保护率低

除现有自然保护区和风景名胜区内的湿地纳入保护外,其他湿地均未开展实质性保护。2019年勐海县湿地保护率为11.54 %,自然湿地保护率12.44 %,距云南省湿地保护率达到52 %和云南省自然湿地保护率达到51%的要求相差较大。

2.1.4 缺乏保护管理资金

勐海县湿地保护和管理资金缺乏,湿地得不到有效保护,湿地基础设施建设、湿地调查、污水治理、湿地监测、湿地研究、人员培训、宣传教育、湿地监管与队伍建设等都没有专项资金支持。

2.2 受胁因素

2.2.1 农业面源、生活点源污染加剧

勐海县境内多数湿地周边密布有大量经济林地或农田,围垦湿地的行为时有发生,不仅导致湿地面积缩小,而且为增加经济林果或农作物产量不断施用的化肥和农药,随地表径流流入湿地内,严重污染湿地的水环境。另一方面,随着全境休闲旅游活动的增加,旅游业带来的污染,尤其是当地百姓在湿地周边建盖的餐馆等,直接将大量不经处理的生活污水排放至湿地内,导致湿地水源的直接污染。湿地生态系统虽有自净能力,但由于外界导致的污染一旦超过湿地自身的环境容纳量,湿地生态系统终将由于富营养化污染而丧失其应有的功能。

2.2.2 工程建设

勐海县境内水电站、水库等水利工程的建设造成自然湿地面积萎缩、人工湿地面积增加,自然结构破坏,阻碍或截断了河流的自然流通性,地表水循环受限,生物多样性减少,湿地涵养水源、调节气候、净化水质、旅游价值等生态功能衰退,系统内能流和物流不畅,削弱了生态系统自我调控能力,间接促使了湿地水体的富营养化。另外,水电站的建设使水资源被截留在上游河段,导致下游水资源量不足,湿地内鱼类种类减少,群落结构趋于简单化。

3 湿地保护与修复规划

3.1 指导思想

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时重要讲话精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,以全面保护湿地,扩大湿地面积,提升湿地保护率为主要目标,全面落实湿地保护修复制度方案,建立健全湿地资源保护体系,依法加强湿地管理,建立体制机制,逐步形成形式多样、结构完整、功能完备、重点突出的湿地自然保护生态体系,为勐海县生态文明建设和“美丽勐海”建设提供良好的生态保障。

3.2 规划内容

3.2.1 湿地保护管理能力建设

以机构改革为契机,为便于湿地保护管理、科研监测、宣传教育等工作的开展,从机构配置的科学性、整体性和合理性出发,设置勐海县湿地保护管理机构,配备专职管理人员,建立和完善湿地保护制度,落实湿地管理保护责任。

完善与更新全县湿地资源及核查数据,整合遥感监测、样地监测、专题监测、科研专题成果、科研监测档案,建立湿地生态监测数据库。建立全县范围内的湿地公园、饮用水水源保护区及湿地保护小区等湿地资源管理信息系统,全面提升湿地保护管理信息化水平。

依托湿地公园、饮用水水源保护区及湿地保护小区独特湿地景观、湿地文化等资源,打造县级湿地科普教育平台,统筹规划,合理布局,建设和完善湿地宣教中心和科普宣教基地的基础设施。通过基础设施建设,配备科普宣教设施和设备,加强科普技术人员培训等措施,增强湿地宣教与培训能力。

3.2.2 湿地管理

结合勐海县生态区位、生态系统功能和生物多样性等自然条件,根据湿地分级管理体系,确定勐海县湿地为一般湿地。按相关规定要求,需开展一般湿地认定。通过湿地认定,明确湿地范围、土地使用类型和权属,确定保护管理机构和责任人责权,使管理对象更加具体。

结合由县委、县政府《勐海县全面推行河长制实施方案》(海办发〔2017〕53号)文件精神,依据《西双版纳州人民政府办公室关于开展一般湿地认定工作的指导意见》(西政办发〔2018〕47号)等相关文件要求,对勐海县内90 座小(二)型以上水库、20 条渠道以及流域面积48 km2以上的52 条主要河流及其支流,开展全县湿地野外调查和范围认定工作,优先考虑纳入河长制管理符合湿地认定条件的水域,明确一般湿地的管理主体,认定后的一般湿地由县政府发布名录,并报省、县湿地管理机构备案。

3.2.3 湿地保护

结合河长制管理和饮用水水源地建设保护等工作,加快湿地公园、饮用水水源地保护区及湿地保护小区建设,增加湿地保护面积,确保到2025 年湿地保护率不低于60%,自然湿地保护率不低于58%。

3.2.3.1 湿地公园建设

湿地公园[1]是指在保护湿地生态系统完整性、维护湿地生态服务功能为宗旨的基础上,开展湿地资源合理利用、宣传教育和科学研究,充分发挥湿地多功能效益,是一个公民参与性强、自然资源丰富的生态系统。

规划建成3处县级湿地公园,增加湿地保护面积62.16 hm2。其中,勐海镇学府湿地公园,位于县城东茶厂路,依托南海河湿地,建设流线广场、茶文化博览馆,文化墙、休闲大道、健身广场等园林景观;勐海镇曼兴湿地公园,位于县城附近,依托“山水田园一幅画,城镇村落一体化”的勐巴拉雨林小镇建设,建成与小镇融为一体的曼兴湿地公园,更加凸显湿地功能和生态价值;景真八角亭湿地公园,位于勐遮镇景真村,距县城14 km,靠近流沙河,为河流补给湿地,含有丰富的动植物资源,依托现有景真库塘湿地,建成集休闲旅游与资源保护为一体的湿地公园。

3.2.3.2 饮用水水源保护区建设

湿地是清洁充足淡水的来源,湿地保护对确保水资源安全具有决定性意义。饮水安全,不仅靠管,更要靠养,湿地就像天然的净水器,对水源地水质改善有着积极作用,饮用水水源保护区的建设和湿地恢复尤为重要。

规划建成那达勐水库(262.5 hm2)、勐邦水库(254.06 hm2)、曼满水库(102.25 hm2)、曼西良水库(10.17 hm2)、勐满水库(8.21 hm2)5 个饮用水水源保护区,增加湿地保护面积637.19 hm2。

3.2.3.3 湿地保护小区建设

湿地保护小区[2]的建立是为了加强湿地资源保护,充分发挥湿地综合效益,服务于地方生态建设而予以特殊保护管理的湿地区域,是湿地公园建设的有效补充。利用湿地保护小区建设自主性强、耗时少、投入少、成效好的优点,在重要河流湿地及部分人工湿地中,无保护地及其他保护形式且不适合建立自然保护区、湿地公园等保护地的湿地,科学建立一批湿地保护小区,扩大湿地保护面积,进一步完善生态用水机制,留足湿地生态空间,有效保护湿地资源。

规划建成南览河(480.02 hm2)、南开河(180.17 hm2)、南 撇 河(69.71 hm2)、纳 懂 河(69.49 hm2)、南 混 河(41.38 hm2)、流 沙 河(24.12 hm2)、勐往河(22.39 hm2)、南佬河(10.98 hm2)8 个湿地保护小区,增加湿地保护面积898.26 hm2,全部为河流湿地。

3.2.4 湿地修复

湿地修复[3]设计要考虑整个湿地区域,甚至整个流域,而非仅仅退化区域,充分考虑流域内影响湿地生态系统的因子,系统规划设计湿地修复工程项目的建设目标和建设内容。

3.2.4.1 退化湿地修复

近年来由于干旱等因素影响,湿地水位下降明显,湿地周边村民在湿地原流域内进行农作物耕作,流域内农业用水量的增大进一步造成湿地面积减少,因此,针对原湿地范围内的耕地采取土地整理、退耕还湿,规划全县完成退耕还湿面积107.72 hm2。

3.2.4.2 湿地生态修复

针对现有湿地(主要是河流、库塘)开展生态修复,整治湿地周边违章建筑和污染源;对污染严重、水质较差的湿地采取清理水面外来物种、清淤、生物除藻(食物链操纵)、化学除藻、混凝沉淀、底泥疏浚(洗脱)、增殖放流、水生生态系统优化等人工措施进行净化水质。

饮用水水源区湿地结合饮用水水源林建设,以保护饮用水安全为目的,对湿地周围现有橡胶、茶叶及其他经济林实行生态化经营,降低抚育、耕作等经营强度,逐步减少直至停止农药和化肥使用;在沟箐边种植野芭蕉,混交水源涵养功能较强的阔叶树种,形成近自然的森林结构。

此外,对村庄、农田旁生活垃圾或泥沙易堆积的河流河段,需人力或机械进行清理疏通,扩宽河流水域面,恢复河流自然岸线,改善和生态恢复河流水环境,规划完成原有湿地生态修复工程964.78 hm2。

3.2.4.3 小微湿地示范建设

小微湿地[4]是人为模拟自然湿地设计,构造湿地生物多样性,利用湿地生态系统中基质、植物、微生物的物理、化学和生物的多重协同作用可实现对污水的净化。

规划期内在全县各乡镇示范建设人工小微湿地,每个乡镇至少1个,全县至少建成人工小微湿地11 个。人工小微湿地优先选择布局在现有湿地附近的村寨,示范建设时在小微湿地中种植净污效果好且具有观赏性的适生植物,营建小微湿地景观,打造兼具净污功能和景观美感的小微湿地,充分利用村寨周边废弃水塘,结合地势布设污水收集管网,使各户居民产生的生活污水和院落径流雨水全部汇入小微湿地,处理达标后排放,同时为居民提供休闲空间。

4 结语

4.1 提高湿地保护管理能力

完善湿地保护管理体系,培养湿地保护管理人才,提升湿地科学支撑能力,加强湿地保护宣传,推动湿地保护与修复。

4.2 加强湿地修复

以湖泊、河流及周边区域为重点,加强湿地修复工作,以自然恢复为主,通过退耕还湿、湿地生态修复工程治理,科学修复退化湿地,扩大湿地面积,有效提升湿地生态功能。

4.3 有效保护饮用水资源

进一步落实《云南省重要江河湖泊水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案》,通过饮用水水源保护区的分区划定,加强饮用水源地保护,2025年确保勐海县饮用水水源地水质达标率提高到100%以上。

4.4 全面保护湿地

建立健全湿地保护管理体系,实施湿地资源面积总量管控和用途管控,结合河长制全面有效保护湿地。加大湿地保护小区和饮用水水源保护区建设,提升全县湿地保护率。到2025 年,全县湿地总面积不低于3 310.14 hm2,新建湿地公园、饮用水水源保护区、湿地保护小区,增加湿地保护面积1 597.61 hm2,湿地保护率不低于60%,自然湿地保护率不低于58%,一般湿地认定率达100%。