四川玉米不同栽培模式田间节肢动物群落

2022-01-05张雪艳陈昊楠宋灿灿邓晓悦蒋春先

张雪艳,张 悦,陈昊楠,宋灿灿,邓晓悦,吴 飞,董 毅,李 庆,蒋春先

(四川农业大学农学院,成都 611130)

玉米是我国主要粮食作物,我国玉米害虫种类超200种[1],严重威胁玉米的产量和品质。目前,害虫生态调控是玉米害虫绿色防控的重要措施,利用生物多样性控制害虫是生态调控的主要技术之一[2]。在农田生态系统中,寄主植物种类构成和结构的复杂性都会影响节肢动物群落组成和结构[3-5]。相对单一作物生境而言,作物多样性高的农田生态系统具有较高的物种丰富度和稳定性,尤其有利于害虫天敌种类和个体数量的增长,在一定程度上可降低害虫种群密度,减少对作物的为害[6-7]。间作是提高农田生物多样性的重要手段之一。通过在主栽作物田间作其他作物,可直接影响害虫对寄主植物的发现和利用,同时可间接为天敌提供更多的生存场所和其他资源,调控天敌的发生动态及数量[8]。

玉米与不同作物间作对田间节肢动物群落影响不同。李琼等[9]发现云南省曲靖市玉米-大豆间作能明显提高节肢动物群落的物种数、Margalef丰富度指数、Pielou均匀度指数、Shannon-Wiener多样性指数和天敌物种数。邱明生等[10]调查了重庆市5个类型田节肢动物群落,发现小麦-玉米-红苕间套作类型田的节肢动物群落最丰富、天敌类群占比大。除影响田间节肢动物群落特征外,不同间作模式也表现出不同的控害效果。田耀加等[11]研究了广东省增城区甜玉米单作、甜玉米与绿豆、菜豆、甘薯、花生间作等生境下玉米主要害虫和天敌种群发生动态,发现间作生境中捕食性天敌蜘蛛和瓢虫类群的个体数量均明显增加,收获期甜玉米间作生境亚洲玉米螟 Ostrinia furnacalis(Guenée)为害率低于单作生境。吕仲贤等[12]发现浙江省玉米与豆科植物间作可显著减少玉米螟幼虫的数量。D.Belay等[13]发现玉米与菜豆间作比例在1∶1~2∶1时能显著降低玉米禾螟Chilo partellus(Swinhoe)的种群密度。T.Girija等[14]发现玉米与花生间作可提高天敌的数量,控制斜纹夜蛾Spodoptera litura Fabricius发生量。蒋佩兰等[15]研究发现江西省南昌市玉米套红薯、玉米间大豆以及玉米间花生3种间作套种较净作玉米比,可减少玉米上玉米螟被害株率,增加天敌数量,并提高系统产量。

四川位于我国西南部,玉米种植面积广,常年种植面积180多万hm2,为我国玉米主产区之一。四川地形地貌气候特殊[16-18],四川玉米田节肢动物群落组成与我国其他地区具有不同之处。四川玉米常见栽培模式有净作玉米、玉米-大豆间作、玉米-花生间作和玉米-甘薯间作等。然而至今未见有关四川上述4种栽培模式下节肢动物群落的群落特征比较研究。

本文通过调查四川净作玉米、玉米-大豆间作、玉米-花生间作和玉米-红薯间作田间节肢动物群落的组成,系统分析群落结构、群落特征指数时序特征及主要害虫及天敌种群密度,以期为四川玉米害虫生态调控提供参考。

1 材料和方法

1.1 供试品种

玉米选用“彩糯王子”,大豆选用“辽鲜一号”,花生、红薯均采用当地自留种。

1.2 试验设计

试验在四川农业大学崇州现代农业研发基地开展。试验设有净作玉米、玉米-大豆间作、玉米-花生间作以及玉米-甘薯间作4个处理。各种栽培模式种植面积均为1 200 m2。玉米-大豆间作采用带状间作,带宽2 m,带长30 m,共20个带。玉米行距40 cm,穴距35 cm,穴留2株;大豆行距40 cm,穴距25 cm,穴留3株;玉米与大豆行间距60 cm。玉米-花生间作、玉米-甘薯间作均采用玉米-大豆的间作方式,行距、穴距、带长、带数等均保持一致,面积相同。净作玉米行距80cm,穴距40cm,每穴留玉米两株,每行长30m,共50行。玉米、大豆和花生均于2020年5月3日播种,红薯于5月31日扦插。作物生长期间水肥管理一致,玉米整个生育期不在试验田及周围田块施用任何农药。

1.3 节肢动物群落调查方法

1.3.1 调查时间

净作玉米、玉米-花生间作以及玉米-大豆间作于2020年6月6日(玉米小喇叭口期)开始调查,玉米-红薯间作于2020年6月28日(红薯发根返青期)开始调查。以后每隔10天调查一次。净作玉米、玉米-大豆于2020年8月8日(玉米完熟期、大豆成熟期)后停止调查,玉米-花生、玉米-红薯于2020年9月4日停止调查。遇下雨、大风等特殊天气时向后顺延或提早。

1.3.2 田间调查方法

扫网法:用网袋口径30 cm,深65 cm的捕虫网在每个栽培模式田随机选择3带,从一端挥网到另一端,挥网高度在植株中上部至植株上空。边走边呈Z字形扫网,来回挥网一次记为1网。每带调查挥50网。间作地里,玉米和间作植物均随机选3带扫网。记录捕获的种类和数量。

目测法:每块地棋盘式十点取样,每个样点2m×1m,每点随机选取3穴植物,将植株分为上部、中部、下部和地面4个层次进行调查。地面部分调查整个样点面积2 m2。记录所有节肢动物的种类、数量。间作地每点选玉米和间作植物各3穴调查。

昆虫陷阱法:每块地采用5点取样,每点布放1个自制塑料瓶,瓶口直径5 cm,瓶高20 cm,将塑料瓶埋于地下,瓶口与地面持平,并在上方搭建遮雨小棚。检查昆虫陷阱时,用长30 cm的镊子将瓶内节肢动物夹出,记录瓶内节肢动物的种类、数量。

将在田间识别不出的种类做好标记带回实验室,并参照《中国经济昆虫志》、《中国动物志》和《中国农作物病虫害》等相关资料,鉴定节肢动物种类。

1.4 数据分析

按照营养和取食关系将节肢动物群落分为3个亚群落(害虫、天敌、中性昆虫),比较不同栽培模式各亚群落的相对比例。采用物种数、物种丰富度(Dmax)、Berger-Parker优势度指数(d)、Simpson 多样性指数(D)、Shannon-Wiener多样性指数(H')、Pielou均匀度指数(J)、主成分分析等比较不同栽培模式的节肢动物群落的差异,并比较不同栽培模式下主要玉米害虫及天敌的发生动态。使用Microsoft Excel 2016、SPSS 22和DPS V15.10[19]进行数据统计及分析。

(1)群落特征指数

物种丰富度(Dmax):Dmax=(S1)/lnN;S 表示群落中总物种数;N表示物种总个体数。Dmax物种丰富度指数反映群落中总物种数与个体总数间的关系。

Berger-Parker优势度指数(d):d=Nj/N;式中 Nj为第j物种的个体数量;N为群落全部物种的个体数量总和。优势度越大,则表示群落内物种间个体数差异越大,其优势种越突出,种间竞争越激烈。

Simpson 多样性指数(D):D=1-ΣPi2;Pi为第 i物种占全部物种个体数的比例。

Shannon-Wiener多样性指数(H'):H'=-PilnPi;Pi为第i物种占全部物种个体数的比例。

Pielou 均匀度指数(J):J=H'/H'max=H'/lnS;式中J为均匀度指数;H'为Shannon-Wiener多样性指数;H'max为最大多样性指数,即物种的对数值;S为物种丰富度。均匀度指数(J)越大,则表示群落内各物种间个体数分布越均匀,物种的多样性相对较大,物种间的相互制约关系较密切。

(2)群落主成分分析

选取4种栽培模式均调查的5次结果为原始数据,以节肢动物不同亚群落(捕食性天敌、寄生性天敌、害虫和中性昆虫)的物种数和个体数为因子[20-21],运用SPSS 22进行主成分分析。

2 结果与分析

2.1 节肢动物群落结构

通过对4个栽培模式田间节肢动物群落的调查及物种鉴定,共获得5纲18目94科177种。其中,玉米-花生物种数最高,为117种;其次是玉米-大豆、玉米-红薯和净作玉米,分别为103、101和78种。

将调查得到的物种分为害虫、天敌、中性昆虫3个亚群落(表1)。4种栽培模式中,玉米-花生害虫亚群落物种数最多,占4种栽培模式害虫总物种数的66.67%,隶属于4纲10目36科;其次为玉米-大豆,占害虫总物种数的57.29%,隶属于4纲8目32科;再其次为玉米-红薯,占害虫总物种数的55.21%,隶属于4纲10目33科;净作玉米害虫亚群落物种数最少,占害虫总物种数的42.71%,隶属于4纲11目28科。玉米-大豆天敌亚群落物种数最多,占4种栽培模式天敌总物种数的64.18%,隶属于3纲7目25科;其次为玉米-花生,占天敌总物种数的62.69%,隶属于2纲7目25科;再其次为玉米-红薯,占天敌总物种数的61.19%,隶属于3纲7目24科;净作玉米天敌亚群落物种数最少,占天敌总物种数的43.28%,隶属于3纲9目21科。玉米-花生中性亚群落物种数最多,占4种栽培模式中性昆虫总物种数的78.57%,隶属于1纲4目10科;其次为净作玉米,占中性昆虫总物种数的57.14%,隶属于1纲3目7科;再其次为玉米-红薯,占中性昆虫总物种数的50.00%,隶属于1纲2目7科;玉米-大豆中性亚群落物种数最少,占中性昆虫总物种数的35.71%,隶属于1纲2目4科。

表1 4种玉米栽培模式田间节肢动物群落组成Table 1 Community composition of arthropod in four maize cultivation patterns

在各栽培模式中均以害虫的种类最多,天敌次之,中性亚群落的种类最少。其中,玉米-花生害虫种类占比最高,占玉米-花生节肢动物物种总数的54.70%;其次为玉米-大豆、净作玉米和玉米-红薯,分别占54.40%、52.56%和52.48%。玉米-大豆天敌种类占比最高,占玉米-大豆节肢动物物种总数的41.75%;其次为玉米-红薯、净作玉米和玉米-花生,分别为40.59%、37.18%和35.90%。净作玉米中性种类占比最高,占净作玉米节肢动物物种总数的10.26%;其次为玉米-花生、玉米-红薯、玉米-大豆,分别为9.40%、6.93%和4.85%。

2.2 节肢动物群落特征指数

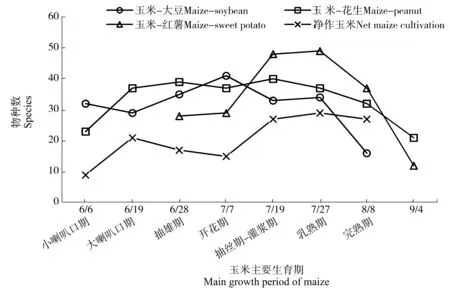

4种栽培模式中,节肢动物物种数均在时间序列上不断波动(图1)。6月上旬作物幼苗期及9月上旬作物生育后期,田间节肢动物物种数相对较少。净作玉米节肢动物群落的物种数除最后一次调查高于玉米-大豆外,其余调查均为4种栽培模式中最低。玉米-红薯在玉薯共生期中后期的物种数较其他栽培模式都高。玉米-花生的物种数在大多数调查时间都高于玉米-大豆。

图1 4种栽培模式物种数的动态变化Figure 1 Seasonal variation of species number in four maize cultivation patterns

综合8次调查数据分析,玉米-花生的物种丰富度最高,为10.925 1;随后依次为玉米-红薯,10.221 5;玉米-大豆9.834 7;净作玉米丰富度最低,为7.290 5。

各栽培模式的物种丰富度均在玉米开花期、抽丝期和灌浆期保持在较高水平。从玉米乳熟期到完熟期,各群落物种丰富度不断减小。4种栽培模式物种丰富度大致呈现低-高-低的动态特征(图2)。净作玉米的物种丰富度在大多数调查时间都低于其他栽培模式,玉米-红薯在后期玉薯共生期的物种丰富度较其他栽培模式都高,玉米-花生的物种丰富度在大多数调查时间都高于玉米-大豆。

图2 4种栽培模式物种丰富度的动态变化Figure 2 Seasonal variation of species richness in four cultivation patterns

4种栽培模式中,玉米-红薯的各项多样性指数及均匀度在大多数调查时间最高,净作玉米的各项多样性指数及均匀度在多数调查时间均低于其他3种间作模式,玉米-花生的各项多样性指数及均匀度在大多数调查时间都高于玉米-大豆(图3~5)。综合8次调查数据,4种栽培模式中,Simpson多样性指数从大到小依次为玉米-红薯(0.166 3)>玉米-大豆(0.089 9)>玉米-花生(0.086 1)>净作玉米(0.050 9);

Shannon-Wiener多样性指数从大到小依次为:玉米-红薯(0.619 5)>玉米-大豆(0.326 3)>玉米-花生(0.335 6)>净作玉米(0.197 3);Pielou均匀度从大到小依次为:玉米-红薯(0.135 4)>玉米-花生(0.070 6)>玉米-大豆(0.070 4)>净作玉米(0.045 6)。整体来看,玉米-红薯的多样性指数及均匀度最大,净作玉米的多样性指数及均匀度最小,而玉米-花生与玉米-大豆之间的多样性指数和均匀度之间差异不大。4种栽培模式的Simpson多样性指数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度均随时间变化相似,均大致呈现高-低-高-低的动态特征(图3-5)。玉米小喇叭口期后各群落多样性指数及均匀度均随时间降低,直到玉米抽雄期,各群落多样性指数及均匀度不断减小达到低谷,从抽雄期开始各群落多样性指数及均匀度不断回升,在玉米开花期、抽丝期、灌浆期均保持着较高值;而后到玉米乳熟期,各群落多样性指数及均匀度不断减小,到玉米完熟期降到低谷。

图3 4种栽培模式Simpson多样性的动态变化Figure 3 Seasonal variation of Simpson diversity index in four cultivation patterns

图4 4种栽培模式Shannon-Wiener多样性指数的动态变化Figure 4 Seasonal variation of Shannon-Wiener diversity index in four cultivation patterns

图5 4种栽培模式均匀度的动态变化Figure 5 Seasonal variation of Pielou evenness in four cultivation patterns

综合8次调查数据,根据Berger-Parker优势度指数分别计算各群落中各物种的优势度指数,按大小顺序排列前3位,结果见表2。从表中可知,玉米蚜Rhopalosiphum maidis(Fitch)、小 绿 叶 蝉 Empoasca flavescens(Fabricius)、黑毛蚁 Lasius niger(Linnaeus)为玉米田害虫中的优势种,在不同类型的玉米田中其优势度指数不同。其中玉米蚜优势度最高,其在4种栽培模式中优势度依次为净作玉米>玉米-花生>玉米-大豆>玉米-红薯。在4种栽培模式中排名前3的优势种中均存在天敌昆虫异色瓢虫Harmoniaaxyridis(Pallas),其优势度排序为:玉米-红薯>玉米-大豆>玉米-花生>净作玉米,与玉米蚜优势度排序相反。玉米-大豆、玉米-花生的另一优势种为小绿叶蝉,玉米-红薯、净作玉米的另一优势种为黑毛蚁。

表2 不同栽培模式节肢动物群落优势种及优势度指数Table 2 Dominant species and dominance index of arthropod community in different cultivation patterns

2.3 不同栽培模式下节肢动物群落主成分分析

综合4种栽培模式均调查的5次数据,以不同栽培模式节肢动物群落的捕食性天敌亚群落、寄生性天敌亚群落、害虫亚群落、中性昆虫亚群落的物种数和个体数为样本,进行主成分分析(图6)。结果显示,第一主成分的贡献率为65.32%,第二主成分的贡献率为25.98%,前两个主成分累积贡献率达91.30%,因此,选取前两个主成分用以概括节肢动物群落的主要因子。针对各栽培模式,净作玉米节肢动物群落组成的主要影响因子是害虫个体数、捕食性天敌物种数和中性昆虫物种数;玉米-大豆的主要影响因子是害虫个体数、捕食性天敌物种数和捕食性天敌个体数;玉米-花生的主要影响因子是害虫个体数、捕食性天敌物种数和捕食性天敌个体数;玉米-红薯的主要影响因子是中性昆虫个体数、寄生性天敌物种种数和中性昆虫物种种数。

图6 不同栽培模式下节肢动物群落主成分分析Figure 6 Principal component analysis of arthropod community in different cultivation patterns

2.4 不同栽培模式下玉米主要害虫主要发生期的种群密度

对玉米主要害虫玉米蚜、玉米螟和粘虫Mythimna separate(Walker)在各栽培模式的发生动态进行分析,比较其主要发生期的种群密度,结果如图7所示。玉米蚜主要发生期为玉米生长中期,在玉米抽雄期(6月28日)查见田间玉米蚜虫量最多。在抽雄期时,4种栽培模式玉米蚜种群密度排序为:玉米-花生(57000头/百株)>玉米-大豆(43 333头/百株)>净作玉米(33 500头/百株)>玉米-红薯(17 167头/百株)。玉米螟主要发生期为玉米中后期,在玉米乳熟期(7月27日),田间查见玉米螟的虫量最高,为玉米螟盛发期。此时玉米螟种群密度排序为:净作玉米(15头/百株)>玉米-红薯(10头/百株)>玉米-花生(6.7头/百株)>玉米-大豆(3.3头/百株)。粘虫从玉米大喇叭口期到完熟期均有发生,且4种栽培模式粘虫种群的发生趋势有所差异,各栽培模式的种群密度峰值出现在玉米开花期-乳熟期(7月7日—7月27日)。3种间作模式粘虫种群密度峰值差异不大,都小于净作玉米粘虫种群密度的峰值。综上,4种栽培模式中,玉米蚜爆发时,玉米-红薯玉米蚜种群密度峰值最小;玉米螟、粘虫爆发时,玉米-大豆种群密度的峰值最小。相较于净作玉米,3种间作模式中仅玉米-红薯对玉米蚜的发生有抑制作用,3种间作模式均对玉米螟、粘虫的发生有抑制作用。

图7 不同栽培模式下玉米主要害虫主要发生期的种群密度Figure 7 Population density of main maize pests in the main occurrence period of different cultivation patterns

2.5 不同栽培模式下主要天敌的发生动态

对不同栽培模式下瓢虫类群及蜘蛛类群的发生动态进行分析,结果如图8、9所示。调查结果表明,田间瓢虫种类主要为异色瓢虫、龟纹瓢虫等。4种栽培模式中,瓢虫田间虫口密度在玉米开花期都有一个明显的高峰,该高峰出现在玉米蚜种群爆发以后,表现出明显的天敌跟随效应。此高峰期瓢虫虫口密度排序为:玉米-花生(183.3头/百株)>玉米-大豆(176.7头/百株)>玉米-红薯(163.3头/百株)>净作玉米(116.7头/百株),3种间作模式瓢虫虫口密度差异不大。4种栽培模式中,蜘蛛类群的种类主要有黄褐新园蛛、圆尾肖蛸以及草间小黑蛛等。净作玉米田间蜘蛛类群的虫口密度在玉米乳熟期前多低于其他3种间作模式。3种间作模式中,玉米-红薯在玉米抽丝期后,玉米-红薯蜘蛛类群的虫口密度明显高于玉米-大豆、玉米-花生;整个玉米生育期中,玉米-大豆与玉米-花生蜘蛛类群的虫口密度差异不大。

图8 不同栽培模式下瓢虫类群的发生动态Figure 8 Occurrence dynamics of ladybird groups in different cultivation patterns

图9 不同栽培模式下蜘蛛类群的发生动态Figure 9 Occurrence dynamics of spider groups in different cultivation patterns

3 讨论

本文通过对四川4种玉米栽培模式下节肢动物群落物种种类及数量进行调查,发现几种栽培模式中,害虫物种数是占比最高的亚群落,其次是天敌,中性昆虫亚群落物种数最少,这与王海建[22]的研究结果相同。净作玉米节肢动物群落相对于3种间作模式而言,物种数最少,其中害虫与天敌物种数均最少;净作玉米节肢动物群落的物种丰富度、多样性指数及均匀度也最小,说明间作可以增加玉米田节肢动物群落的物种数,提高群落的物种丰富度、多样性,与贾永超、张金龙、黄吉[23-25]的研究结果相似。本文中净作玉米节肢动物群落物种有5纲17目56科78种,而尹鹏等[26]对新疆春播玉米节肢动物群落的研究结果为3纲12目45科70种,柴正群等[27]对云南普洱地区玉米田节肢动物群落的调查结果为2纲15目100科261种,相比而言,四川玉米田节肢动物群落的物种较新疆更为丰富,云南普洱玉米田节肢动物群落的物种较四川更为丰富。

玉米田间节肢动物群落结构随玉米生育期而表现出一定的动态变化。在整个调查期中,玉米小喇叭口期时,田间虫害发生情况较轻,节肢动物群落相对简单,各群落物种丰富度不高,而各群落多样性指数及均匀度较高;随着各栽培模式作物的生长发育,各群落中玉米蚜爆发为害,致使群落多样性指数及均匀度降低。玉米抽雄期,所有栽培模式的多样性指数达到最低值,主要因为该时期玉米蚜大量发生,玉米蚜成为几个群落中的优势种。同时由于天敌跟随效应,玉米开花期出现大量异色瓢虫、龟纹瓢虫和草蛉等天敌,异色瓢虫跃升为优势种。侯美珍等[28]在广西进行玉米地捕食性节肢动物群落调查时同样发现蚜虫爆发后,捕食性天敌优势度也尾随增加,但由于地理差异,其瓢虫物种并不相同。玉米蚜发生高峰期净作玉米的多样性指数低于3种间作模式,可见净作玉米面对虫害爆发时的调节能力较间作玉米田弱,且间作对害虫有一定的控制作用,可对群落内部的波动有一定的缓冲作用,与荆凡胜、李新民等[29-30]研究间作对蚜虫的控制作用的结果相同。随后连续降雨及天敌作用造成4种栽培模式中玉米蚜种群数量急剧下降,群落多样性指数及均匀度回升,到玉米抽丝期、灌浆期达到峰值。到玉米乳熟期、完熟期,害虫的物种数及个体数不断减少,天敌也相应减少,各群落多样性指数及均匀度呈下降趋势。此后随着玉米、大豆收获,花生、红薯田中的物种恢复稳定,各多样性指数及均匀度回升。

主成分分析结果表明,不同栽培模式的主导因子各有不同。4种栽培模式中,净作玉米、玉米-大豆和玉米-花生的主要影响因子为害虫及天敌,而玉米-红薯主要影响因子为天敌及中性昆虫。前人研究中,以天敌为主要影响因子的节肢动物群落稳定性大于以害虫为主要影响因子的群落[31-33],因此推测玉米-红薯是4种栽培模式中稳定性最强的栽培模式。

根据对玉米主要害虫及天敌的发生动态进行分析发现,玉米蚜的主要发生期为玉米抽雄期;玉米乳熟期,为玉米螟盛发期;粘虫从玉米大喇叭口期到完熟期均有发生。这与田耀加等[11]的研究结果相似,与荆凡胜等[29]的研究结果有所差异,可能与四川省玉米种植时间及地理位置有关。玉米蚜种群在玉米抽雄期爆发后,瓢虫类群由于天敌跟随效应在玉米开花期虫口密度达到峰值。净作玉米在害虫爆发时种群密度较3种间作模式的种群密度大,天敌在玉米整个生育期较3种间作模式的虫口密度小,符合生物多样性控害理论中,植物多样性增大可为天敌提供更多的庇护场所和其他资源,确保系统中存在丰富天敌种群的“天敌假说”[34-35]。反映出间作模式较净作模式具有更好的控害能力。在3种间作模式中,玉米-红薯玉米蚜种群密度峰值最小;玉米-大豆玉米螟、粘虫种群密度的峰值最小。玉米-红薯是3种间作模式中唯一在玉米蚜主要发生期对玉米蚜种群有控害作用的间作模式;玉米-大豆是3种间作模式中在玉米螟、粘虫主要发生期对两种害虫控害作用最强的间作模式,其次为玉米-红薯与玉米-花生,但3种间作模式对玉米螟、粘虫的控害作用差异不大。这与蒋佩兰等[15]研究中玉米-红薯较玉米-花生、玉米-大豆田玉米螟发生情况最轻这一结果不同。可能与蒋佩兰等的调查包括早玉米与晚玉米,且存在区域差异、栽培管理差异及年代差异等有关。

根据对4种栽培模式节肢动物群落的调查分析可得,间作可提高节肢动物群落的物种丰富度、多样性及均匀度,并提高群落中天敌物种数及虫口密度,以发挥群落自身的稳定性。3种间作模式中,玉米-大豆与玉米-花生两间作模式的群落特征参数、主成分、玉米主要害虫及天敌的种群密度等方面差异都不大。相较于玉米-大豆、玉米-花生,玉米-红薯优势体现在玉米生育期的中后期。整体来看,玉米-红薯的物种丰富度、群落多样性、均匀度和种群优势度均最高,在一定程度上控制了主要玉米害虫主要发生期的种群密度,表现出了良好的控害作用。本试验仅进行了一年的田间节肢动物群落调查,还需持续多年调查,用充分的调查数据验证和支撑四川省4种栽培模式对玉米田间节肢动物群落的影响,探究最适于四川省的玉米间作模式。除了通过作物间作提高群落物种数及多样性,增强群落的控害作用外,下一步可探索配合其他手段,通过对农田进行生态景观设计、合理布局改变周围生境,将多种方式配套起来,进行资源合理配置以提高生态系统的控害作用。