反乌托邦电影声音设计特色探析

2022-01-01朱熠

朱 熠

(浙江传媒学院电视艺术学院,浙江 杭州 310018)

一、“反乌托邦电影”与“反乌托邦小说”

“乌托邦”理念始于柏拉图,原意指“不存在的好地方”。作家托马斯·莫尔出版名著《乌托邦》后,“乌托邦”理念的影响愈加广泛[1]。与“乌托邦”意义相反,“反乌托邦”指“不幸之地、丑恶之域”。与此相关,“反乌托邦”理念及传播,不仅成为科幻小说中的一个亚类型,而且催生了“反乌托邦电影”[2]。

在中国,科幻小说创作起步较晚,世纪之交以来开始较快发展,并且逐步开始出现具有一定的“反乌托邦”意义的作品。陈揪帆的《荒潮》、郝景芳的《北京折叠》、翼走的《追太阳的男人》、灰狐的《固体海洋》、张冉的《起风之城》《炸弹女孩》、韩松的《再生砖》、陈茜的《量产超人》等,都是很好的科幻小说。1998年,刘维嘉出版小说《高塔下的小镇》,书中描述了两种对立模式的文明:由高塔保护的小镇,他们以低技术、低欲望维系着毫无生气、稳定的文明;由黑鹰部落代表外面的世界,他们洗劫小镇,以抛下自身“进化的重担”,象征野蛮掠夺的文明。该小说反映出国人对两种都存在致命缺点的文明模式的思考——无论小说中的主人公自主选择接纳或不接纳某一种文明,都改变不了这两种模式既有的缺陷。同一年,刘慈欣的《天使时代》,设定了一种别开生面的转基因技术。它提供了丰富多样的“人种”进化可能——让现实世界中力量占下风的桑比亚国的孩子直接变成食草动物、长出翅膀,逃脱了美国舰队的攻打。作品中被现代文明弃之不顾的群落,最终不再需要面对竞争或进化,他们通过改变自己,维系生存。类似的思路,体现在他另一部作品《微纪元》中,当地球资源耗竭萎缩时,通过微缩技术将人类变小,不再向外大规模宇宙殖民,也不再像攻打高塔小镇的人们一样为资源稀缺而发动战争。他在更为著名的作品《三体》中,构想出生存争夺中的降维打击,将与之前相似思路的反思书写表达得更为明确:拥有更多维度的文明,为了击溃对手,不惜自降维度以改变自身,而这一自我折损的付出还是不可逆转的。2005年,王晋康写作了《转生的巨人》,刘慈欣出版了《赡养人类》。前者借科技移植术,将首富大脑移植在婴儿身体上,执行垄断计划,以持续永生,确保分级垄断制度和利益人群的稳固;后者借科技移民、知识的大脑植入权,将多个星球上的资源按等级分配给财产不同的人群,来维系新世界的运转。由上可见,中国科幻小说在不断发展提升的情况下,也在逐步开始出现“反乌托邦”的主题叙述及相关时空描写。

相对而言,国外现代科幻小说出现得比较早,具有“反乌托邦”思想主题的科幻小说也出现得比较早。20世纪20年代后期,受“反乌托邦”科幻小说影响,欧美科幻电影快速发展,很多作品开始踊跃而犀利地描绘未来世界经济和政治存在的种种弊端,以及科技发展的不可控性、资源和环境的耗竭等问题,表现出对人类生存世界以及精神困境的特别关注,由此形成“反乌托邦电影”。维基百科将“反乌托邦电影”界定为科幻电影的一个亚类型,它主要以人工智能叛变、资源灾害、生物科技、外星来客、超级英雄、怪物题材、宇宙穿梭等为创作背景,深度剖析人类孤独、荒诞、异化等状态,试图以此来达到帮助社会保持思考、警惕、劝诫的“醒世”功效[3]。时间坐标指向未来、抑或虚设,涉及非现世时空的展现;其主题思想与人类生存直接挂钩,具有很强的反思性,在表达深刻哲思意味的同时,具有以多条线索、多种视角对某个主题进行综合性呈现的特征[4]。

“反乌托邦电影”创作,不仅具有性质相近的主题及叙事风格,而且还能向外界体现出不同国家民族的思维特色,展现出不同国别人们对于人类命运共同体的认知水平与价值标准[5]。同属该类型电影的《汉江怪物》《国家破产日》《釜山行》等系列作品,分别以普通百姓直面汉江怪物的各色遭遇、不同类型人面对国家破产时的立场、父亲救女的曲折心境变化为主题,在人物形象塑造和场景视听造型方面相对强调朴实性,较欧美而言更接近于生活现实,或者说更接地气,由此同样比较好地完成影片的人性探析与社会批评任务,表达出亚洲所钟情的“反乌托邦电影”。

知名公众号“独立鱼电影”的作者,将2019年称为“中国科幻电影元年”。《流浪地球》在国际上获得一定知名度后,接着出品了《上海堡垒》。这些初步尝试的作品都将主题设定在中国擅长的“情与希望”内核下,在观影上也符合国际精神共同体建构中人类对情的体验需求。客观地说,我国科幻小说中的“反乌托邦”创作已经开始起步,但是“反乌托邦电影”创作还没有非常典型的作品,所以本文关于“反乌托邦电影”的相关研究,主要是就世界电影而言的。

二、“反乌托邦电影”反思主题表达的声音设计特色

作为科幻电影的亚类型,“反乌托邦电影”富有鲜明的主题,以及为更好呈现其相关主题的声音设计。很多让人记忆深刻的欧美“反乌托邦电影”作品,主题类型颇为丰富,场景视听造型陌生化程度高[6]。引领电影技术不断革新的导演史蒂文·斯皮尔伯格,拍摄有讲述外星人入侵地球的《世界大战》、思忖人和机器差别的《人工智能》、反思科技和极权的《少数派报告》、谈及人类自作聪明改变自然界规则而导致恐龙灾害的《侏罗纪公园》、描绘人类被科技异化而抛弃现实世界的《头号玩家》等。作为类型化电影创作,“反乌托邦电影”特别注重将特定时空进行很好的视听化、具象化处理,以便通过声音设计特色造就的别样场景空间来吸引观众并震撼人心。其中,《银翼杀手》给观众赛博朋克的风格感受;《时间规划局》《移魂都市》对已存在的地域通过特别声音设计对空间做了陌生化处理,让观众较为容易融入剧情设定的别样时空;《V字仇杀队》和《骇客帝国》暗沉冷峻的光影、冰冷及相应声音效果的科技质感则加深了观影人对这种亚类型科幻电影的观感体验。

国外知名“反乌托邦电影”基本主题的共性意涵,相对集中于多方位的“反思”,在此试将部分相关作品的反思主题概括提炼如下:

表1 部分国外“反乌托邦电影”故事内容及反思主题

以上表格中“反乌托邦电影”的主题概括提炼,是就主要方面而言的。其实,很多“反乌托邦电影”主题表达,选取的方式往往不是单纯的反理想化表述,而是循序渐进的逆理想化叙事。直接的二元对立的反理想化表述,常常无法将客观世界和想象世界在真理权衡上的复杂逻辑表述到位,也就无法令人信服。在主旨塑造方面,无论是国外“反乌托邦电影”,还是国内“反乌托邦小说”,其实都遵循了多维度描述某一开放性命题的规律。这也就是说,无论是国外“反乌托邦电影”,还是中国的“反乌托邦小说”,它们都在思忖人将如何生存、如何组建新的伦理法则,关注生存者的思想与行动。同时,也不约而同地质疑人类各种发展是否都具有普遍的进步性。这种反思性主旨的传达,不仅能诱发作品的哲理性思考及探索,而且同样能为作品观赏性带来创造性空间及别样可能。

以电影《少数派报告》为例,其故事内核和《变形金刚》《星球大战》有所差异。它不限于善恶对决、英雄拯救世界,而是在有明确划分多层世界真相的叙事构架中完成多重含义的叙述。相关哲学思辨几乎贯穿全片——“影像世界的环监视”科技弊病,对人类提前设立防御系统有效性的反思,对现存的司法与安全原则的忧患,对神学和人治思维差异性的思索。这些内容并不是通过一个角色、一个视角、一件事的塑造完成的,而是在层层事件和不同事实呈现中逐步显现的。因此,在反思性主题表达及声音设计上,除了也依靠角色或者事件的特殊性声音色彩、音乐动机、有指向性的情感线索来塑造,更注重通过一系列赋有情感“间离”特征的音乐、非和谐性质的听感处理,来营造出一种反思的、质疑的听感氛围。

表2 《少数派报告》片段反思主题声音设计及效果

“反乌托邦电影”《少数派报告》的潜在危机感,在音频上遍布全片。该片中,抽象类的环境声、音乐中的和声、调式色彩和响度变化,音频材料在时间维度上的速度变化、间隔和韵律,声音材料在多维声场中的位置远近、左右关系和空间呈现密度,都与悬疑感、质疑感的塑造有关联。影片开篇从预言者幻境中听到的心跳声、血和水滴的声音、利器的攻击和划破、模糊的介于喊叫声的滑音、急喘的气声等——这些声音都经过了效果器的处理。同时将相关声音在频率上做了偏移处理,如将某些高频移至低频,和原有音高混合,产生模糊、游弋的音高感。效果调制器又让声音内部发生扭曲、变形,它们并不一一对应画面,而是以有想象力的音响在扩充画面信息。所有这些电子合成的声音处理设计,几乎在全片贯穿始终。在一些犯罪场景中,特意突出部分有危机四伏的音响,如犯罪现场儿童旋转木马的嘎嘎吱吱声以不同音调反复响起和环监视系统的蜘蛛空间中四处爬行时的喀啦声——这在该片中的强调胜过在场的所有其他声音。以一个叙事场景为单元,安排某种声音做基底,这种声音基底上再配有电子音色、谐波噪声、不协调音响、某种音响的循环、变形,是影片表达反思性主题时刻让观众保持理性思考和质疑之心的重要手段之一。

该片配乐约翰·威廉姆斯在科幻电影音乐的创作上,习惯于以交响配乐为主。在“反乌托邦电影”中,他的交响乐为团状音乐或音乐音响的频率较高,而不似以往创作的抒情作品或有明显情感主题的影视作品音乐创作。在《少数派报告》中,他以持续性的等分节奏来维持悬疑感,带来情绪的律动感;以多样化的节奏来带动情节的突变或场景转场叙事,以短促的音乐动机句子来应和切换频繁的叙事线索和场景空间。在音高组织方面,威廉姆斯在其他类型科幻电影中惯用的六度音程和五度音程[7],在该片中则并未被频繁使用。六度音程意味着激烈、高亢的情绪,五度音程常被用作恢宏的、激昂的效果渲染。相对而言,一些升降调式和不协和音程,在该类型片中出现较多,稳重、低沉的旋律也有运用,这些声音设计都暗合了此类影片理性思辨的时空呈现特征。

由上可知,“反乌托邦电影”表达反思主题的声音设计特色,主要可粗略地概括为“非和谐性质的听感处理”“情感间离特征的音乐设计”。这也是诸多该类型优质电影在音频创作时常用的手法,并且确实不失为比较有效的创作方法。

三、“反乌托邦电影”多线叙事的听点[8]设计特色

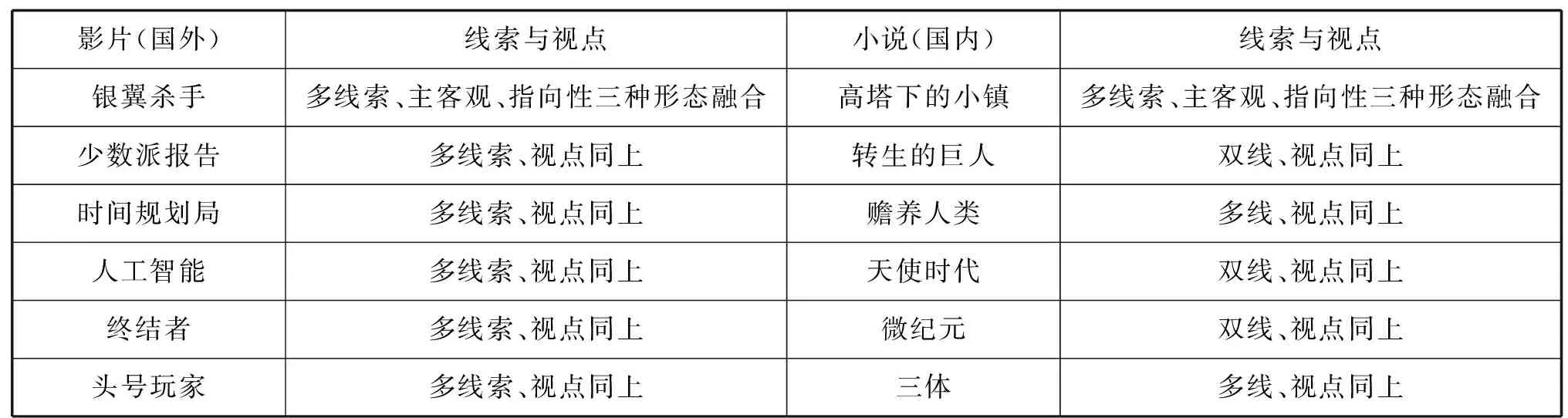

就叙事结构及方法来说,“反乌托邦电影”和“反乌托邦小说”一般都更注重多线叙事的结构及特定的声音设计。多线索叙事需要多重视点的转换完成讲述。视点设定与声音安排,在多线叙事中的技巧显得尤为重要。在国外“反乌托邦电影”作品中,叙事中主、客观及指向性三种形态的融合视听表述很有借鉴价值,它依靠在时序上综合组织声音信息渐变的表达,来完成多线索叙事,也确实具有很好的表达效果。如下表格,可以使观众清晰地意识到这种处理方式:

表3 部分国内外反乌托邦作品的线索与视点列表

通过上表的综合分析可知:在叙事策略上,反乌托邦题材的叙事多以多重线索展开,并且经常会设定观测周遭的游荡者的主观讲述视点。表格中,多线叙事和视点呈现的多元性,不仅能赋予作品丰满的信息量、形式变化丰富的线索组接视听效果,还能促使观众高度集中注意力去努力理解文本故事结构及内在意涵。

为了帮助观众巩固对某时空的记忆,让不同时空的场景在切换时观众更易辨别出不同时空,从而理解并行不悖的不同线索,“反乌托邦电影”对于同一线索下的时空声音设计,所有声音元素的“抱团性”更强、抱团的声音元素其听感相似的特征会更多。这种具备情感“间离”特征的声音设计和同一时空下“抱团性”声音塑造的方法,区别于以往影片中单纯对某些角色、某个事件进行有意味的声音指征的创作方法,也区别于线索单一的作品叙事中尽量寻求差异刺激的声音安排原则。相关内容,还可以观看如下的表格所列内容及简要分析:

表4 《少数派报告》片段中的线索与视点声音设计

《少数派报告》对“未来图景”的展示使用插叙和倒叙,梦中预测的“犯罪场景”(倒叙)与顺序的情节在同一影音塑造的空间,视频上以“碎片”“镜像”——高科技电子放映、数码合成影像等方式都能让观众对所在的时空进行逻辑判断和定位。该影片色调设计采用大量蓝灰,在“碎片”“镜像”里,增加色彩饱和度、抽离灰色层次;在制作技巧上以过度曝光、背景合成、背景放映等方法增强异时空差异感。高科技侵入人脑时,虚化背景和区域局部过度曝光,前后景背景明暗反差、视频模糊不具体性,构成空间的假定性,给观众以更多的心理暗示。在声音上,不同时空、叙事线索的区分设计颇为清晰:汤姆·克鲁斯看虹膜影像呈像、获得查证资料时,声音是阿汤哥所站立的大厅现实科技音响和大厅里有源音乐的播放(判案现实时空);从虹膜视频推进到调查人档案事件时,声音进入对调查人所在现实时空写实描述(犯罪时空);汤姆·克鲁斯从虹膜影像读取自己亲人图像时,声音对从前时空的影像声音做了混响处理、对阿汤哥的现世话语做的写实,由此表述这是两种来自不同时空的事件,在同一时空相遇(异时空汇合)。在多重线索事件穿插出现时,音频的表现并没有靠音色或音调显现善恶的指向,只是清晰地做不同时空的叙事。通过效果声的音调转换或是声音提前出现、切入切出来做声音的转场设计。笔者通过该类型多个影片的观摩,以本片为例,在多线索叙事的声画组合方面,该片的设计十分规整,特别具有模式化的借鉴意义;当然,更为细节性听点的设计方案不局限于此,如下的内容也将有助于观众理解线索复杂的故事。

影视作品中的听点设计,尤其在“反乌托邦电影中”可以通过对空间模糊感的塑造重现叙事中的感知需要:《人工智能》中1分51秒小男孩在海底潜艇里期盼仙女能听到自己的呼唤。这段听点塑造首先是客观视点——坐在潜艇里的男孩于静谧深海中泊船靠近蓝色仙女,紧接着是主观音乐和旁白覆盖了客观语音(男孩的祈祷),并通过空间感模糊、迷离的音响创作来塑造两千年海底时光(主客观听点融合)。外星人到来,靠近小男孩擦他潜艇窗户的场景(此时从模糊的听点重归清晰客观叙事),当舱门打开后,明确的客观音响带小男孩和外星人开始了后续故事的讲述。同时,听点设计也可以通过空间效果实虚转化完成叙事表意的抽象化:《头号玩家》中营救史曼莎一段。客观听点描述被关押的史曼莎在牢笼里被电棒击打,另外一个世界的史曼莎也在以客观听点做平行叙事,但通过史曼莎在牢笼里主观听点和客观听点感受的虚实融合、镜头对另一个平行世界的对切,观众们获得了全知视角,读解了这个段落中一个世界对另一个世界中的人物是对应控制关系的含义。

在“反乌托邦电影”或小说中,凭借自身体验来陈述所经历的世界,类似的靠主观视点感知来建构叙事的频率很高,而将听点作为剧中人物感知世界的创作方法这方面,首先是以直达声和混响声的比例的调整以及音频是否携带在场空间信息来构建主观听点和客观听点:影片《猜火车》中,躺在戒毒房间中的瘾君子马克,幻觉产生时不带任何现实空间信息,但携带强混响的声音重现,向观众展示了马克毒瘾发作时的听觉感知,以此区别现实生活中,马克不带混响在戒毒屋里嗷嗷大叫的现实客观描述;其次是通过增大特殊听感音频音量比例塑造主观听感造型:影片《香水》中,杀人犯遇到花季少女,他内心的愉悦是由听点设计上燃放于天际的礼花爆竹声,突出于周遭任何客观音响来塑造的;再次是将一个声音安排给两个人物,并逐渐增加混响:《我的父亲母亲》中母亲在父亲曾上课的教室外徘徊倾听领读声,母亲听到的实际上是儿子的领读声,产生的视频幻觉是丈夫的身影;最后是忽略客观声音的处理:《蓝》中的女主人公经历丧夫之痛,她时而能听到外界的客观声音,时而听不到,听到的声音也是随着自己情绪波动时大时小,只沉浸于自己的世界。

总之,不同时空、叙事线索的区分设计,在“反乌托邦电影”声音设计特色上,主要依靠同一时空下“抱团性”声音塑造的方法来让观众理解和区别不同时空线索;而多线索叙事中的多重视点转换,需要丰富的主观“听点”创作技巧来加以更好呈现特定的时空场景。

四、“反乌托邦电影”未来城市时空声音设计特色

“反乌托邦电影”释放人们的想象,它以空间形态变化、光影变化、听觉变化尽可能地创作出臆想世界,以无形之力丰满叙事。在逆理想化的表达中,“反乌托邦电影”作品常以“打比方”的世界、“目前”的世界、“要实现”的世界等元素建构作品,空间的多元性也指向丰富的观感体验。惯有的城市景观、地理认知和时空关系,在“反乌托邦电影”中常面临颠覆性的改变。未来城市在空间造型上,主要可以概括为:宇观世界、微观世界、奇观世界和赛博空间。

表5 部分国外“反乌托邦电影”的空间造型及呈现效果

(一)有意味的声音空间造型

从上述表格的内容归纳,电影中的城市造型可分为在现实生活空间上的陌生化造型(奇观或梦境)和非现实生活空间造型(宇观世界、微观世界、赛博空间)[9]。从20世纪以来突出的造型风格来看,简尼特·斯泰格(Janet Staiger)将当代幻想城市的再现风格称为“黑色未来”,并将“后现代风格、间接打光、错综复杂的空间,以及趋于混乱的文明”列为典型特征。相关研究文献中[10],还使用过以下理论和名称概括过一些典型的未来城市造型:A.以大机器和摩天大楼塑造的垂直城市——这种造型在刘易斯·芒福德的理论中是统一性、标准化、可替代机制的载体。B.以电幕和管道塑造的极权城市,是“视觉霸凌”和层层管辖的官僚系统形象。C.以隔离带和街垒造型塑造了大卫·哈维(David Harvey)描述的精英阶级伊甸园和贫民窟区域的对峙。在中国的反乌托邦文学作品中,明确的精神意味造型相对较少,自然环境的枯竭异化,微观世界和宇观世界的视觉造型相对较多[11]。

与此同时,不同空间的声音造型,“反乌托邦电影”也有各自具体的创作方案。每种有明确的精神意味空间造型,声音设计时会遵循该意图来收集和制作音频。“反乌托邦电影”中的场景塑造,都需要音频极具创造力地支撑起科幻的画面。该类型作品,空间切换多、空间造型差异大是普遍特征。如何让声音贯穿事件、如何找到合理的空间声音切换“界面”或者制作界面切换“引头”,就是该类型片声音设计特色的关键点。

(二)影片作为空间转换时的界面声音提示

这种界面可以是抽象的、意念的(如意识意念、虚拟光粒子),也可以是具象的、物质的。透过这些界面,能够在空间过渡上、叙事承接上有更清晰的影片视听表达。最简单的科幻界面切入,会依托时光机器、飞船、涌动的水等;通往微观世界,影片常以人的生理结构——视网膜、血管神经、淋巴液等作为工具,以瞬间放大人体生理器官和感知交界面作为切换;以人类意念、幻觉为主的界面造型设计,由于赛博空间创作的兴起,目前尤为多见。《移魂都市》是一部典型的意识控制梦境的作品。主人公莫多克在逃生的过程中遇到一面墙,在他无法逃生的瞬间,运用意念幻想出一道门,赋予了自己一条生路。而在现实空间中,莫多克是在一个死角里,意念控制的这道门延伸出一个非现实空间,让故事双向切换。《黑客帝国》系列影片,“位图式”造型的表现运用和“线路式”造型的介入,实现了一种“符号化”的手法,在母体系统与个体单位间转换。视听觉的流畅感,这时是由镜头借助摄制某一对象时的视觉缩放或依靠方向性的电子指示光束提示来完成的。借助界面切换空间,在音频上,从无到有的新声音设计,伴随视频聚焦和虚焦的声音效果设定,随着空间变化、声音与空间大小的渐变制作,都成为“反乌托邦电影”声音的创作关键。

“反乌托邦电影”哲学色彩浓郁,在主题塑造、叙事策略、听点设计和未来城市空间造型方面都有其类型化的特征。随着高科技、新理念的介入,该类型电影正在不断开拓出新的表现形式和手法,引发新的观念与形式;更多富含哲思回味、声画表现力丰富的“反乌托邦电影”的出品,也将推进我国在反思型电影创作方面的理论研究。