智能下肢康复机器人联合经筋刺法治疗中风后足下垂

2021-12-31张喆熊键

张喆,熊键

1.鄂州市中心医院 康复科,湖北 鄂州 436000;2.武汉市第一医院 康复科,湖北 武汉 430000

引言

中风是临床常见的脑血管疾病,可致神经系统损害,严重危害人类生命健康。近年来,随着人们生活方式、膳食结构的改变及社会人口老龄化的发展,中风的发病率逐渐增高,已成为中老年人主要的致死、致残原因[1]。随着医疗水平的提高,中风患者病死率显著降低,但存活患者常遗留不同程度的神经功能缺损、肢体功能障碍,严重影响患者生活质量。足下垂便是中风后常见症状,其与小腿肌群痉挛牵拉密切关联[2]。中风后足下垂不仅影响患者步行能力,也会制约下肢运动功能的恢复,因此对于中风患者,应注重纠正足下垂步态。目前,中风后的康复治疗主要依赖于治疗师的徒手操作技术及经验,不仅难以实现针对性、重复性、高强度的康复训练,且无法对康复治疗效果进行实时监测,迫切需要新的康复治疗技术以更好地恢复患者肢体功能。下肢康复机器人能够提供个性化、高强度、多模式的康复训练,可节省时间,提高效率,在临床神经康复治疗中有着广泛应用,可取得较好的康复治疗效果[3]。针灸治疗作为中医特色疗法,能够有效改善中风患者肢体运动功能及日常生活能力,且联合康复治疗,能够显著提高疗效[4]。本研究旨在观察智能下肢康复机器人联合经筋刺法治疗对中风后足下垂患者下肢运动障碍及肌力的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年1月至2018年12月我院康复科收治的中风后足下垂患者120例。纳入标准:① 均符合第四届全国脑血管病学术会议制定的中风诊断标准,且经CT等影像学检查明确诊断;② 符合中风后足下垂诊断标准;③ 初次发病,年龄40~80岁,病程≤50 d;④ 病情稳定,意识清楚;⑤ 愿意配合研究。排除标准:① 伴心、肝、肺、肾等脏器严重障碍者;② 既往存在引起肌张力障碍的其他原因者;③ 伴其他神经系统疾病者;④ 患侧肢体肌力>3级者;⑤ 有针刺禁忌证者。应用简单随机分组方法分为对照组(n=60)和观察组(n=60),两组一般资料均衡可比(P>0.05,表1)。本研究经鄂州市中心医院伦理委员会批准,所有患者均知情并签署知情同意书。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法

两组均予以针刺(经筋刺法)疗法及常规康复训练治疗,观察组在此基础上增加下肢康复机器人训练。

1.2.1 经筋刺法

治疗以滋阴活血、柔肝通络。于患侧肩、腕、髋、踝等多个关节附近肌腱两侧找到压痛点,以痛为腧[5]。取头维、颔厌、中庭、膻中、会阴、颧髎、巨髎等穴。每次取8~10个穴位,直刺或斜刺,进针抵达骨膜。施以提插捻转手法,得气后顺着肌腱走向进行前后透刺,反复予以提插捻转,捻转频率90~100次/min,平补平泻,强度以患者可以忍受、关节不出现阵挛为度。留针30 min,中间按5~7 min间隔行针1次,1次/d。连续治疗6次后,休息1 d,持续治疗4周。

1.2.2 常规康复治疗

主要包括Bobath技术[6]、Rood感觉运动治疗技术[7]、本体感觉神经肌肉促进术(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,PNF)[8]、小腿三头肌训练、踝关节被动活动、早期减轻步行等,由治疗师根据患者具体情况进行康复训练,30 min/次,2次/d,每周5 d,共4周。

1.2.3 康复机器人训练

采用XYKXZFK-9型智能下肢反馈康复训练系统(购自翔宇医疗设备有限责任公司,图1)模拟步行训练[9],由专门的康复治疗师协助完成治疗,每次30 min,1次/d,每周5 d,持续4周。具体方法:选取髋膝踝三关节联动运动1模式,此界面上进行相关治疗:关节活动度方面,髋关节弯曲侧、伸展侧分别为70°、20°,踝关节弯曲侧、伸展侧分别为20°、-15°;踝力矩限定值上,如果患者不存在痉挛或痉挛程度较轻微,则踝力矩限定值取较小值,通常弯曲侧、伸展侧都是5 N·m,而如果患者痉挛较严重,则踝力矩限定值取较大值,弯曲侧、伸展侧保持时间均为3 s,如果患者踝关节伸肌张力较高,则进一步增加弯曲侧保持时间;髋关节角速度设定为20°/s。待患者适应康复机器人后,调整髋关节、踝关节屈伸度:髋关节弯曲侧调整为90°,伸展侧调整为10°;踝关节弯曲侧调整为30°,伸展侧调整为-10°。

图1 XYKXZFK-9型智能下肢反馈康复训练系统

1.3 观察指标

1.3.1 积分肌电值检测

采用NDI-F400型表面肌电分析仪测量患者胫骨前肌、腓肠肌外侧头的最大积分肌电值(integrate Electromyography,iEMG),在第一次治疗前和最后一次治疗后当天各进行1次。

1.3.2 肌力评估

采用徒手肌力量表(Manual Muscle Test,MMT)[10]评估患者胫前肌肌力,该量表分为6个等级(0~5级),5级为正常,0级代表完全瘫痪。采用Ashworth量表[11]评估患者小腿三头肌痉挛程度,该量表分为0~IV级,记为0~5分,分值越高表示小腿三头肌肌张力越高。上述评估项目均在治疗前后各进行1次。

1.3.3 足趾屈改善程度

采用Careeau标准[12]评估患者治疗后足趾屈改善程度:足外观正常,不存在足跟内翻和足内收畸形,为优;畸形基本取得纠正,踝关节有着良好活动度,有轻度足内翻、内收畸形,为良;足外观畸形有改善,存在足内翻、内收畸形,为一般;足外形基本无改善,有着比较明显的足内翻、内收畸形,为差。优良率=(优+良)/总例数×100%。

1.3.4 下肢运动功能评估

采用福格-米勒(Fugl-Meyer)下肢运动功能评定量表[13]对患者患侧肢体功能进行评价,总分34分,评分越高表示下肢运动功能恢复越好;采用Holden步行功能分级(Functional Ambulation Category scale,FAC)[14]评价患者步行能力,FAC分0~5分六个等级,评分越高表示步行能力越好;采用改良Brathel指数(Modified Brathel Index,MBI)[15]评价患者日常生活能力,评分越高表示日常生活能力越好。上述评估项目均于第一次治疗前和最后一次治疗后当天各进行1次。

1.4 统计学分析

使用SPSS 20.0进行数据处理。计量资料描述为(±s),组内前后比较用配对样本t检验,组间对比用独立样本t检验;计数资料比较用χ2检验;以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肌电检查结果

治疗前,两组胫前肌、腓肠肌iEMG值比较无统计学差异(P>0.05)。治疗后,两组胫前肌、腓肠肌iEMG值相比治疗前均明显提高(P<0.05),且观察组显著高于对照组(P<0.05),见表 2。

表2 两组治疗前后胫前肌、腓肠肌iEMG值比较(±s,μV·s)

表2 两组治疗前后胫前肌、腓肠肌iEMG值比较(±s,μV·s)

组别 胫前肌 t值 P值 腓肠肌 t值 P值治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 (n=60) 12.32±3.18 67.54±14.25 49.080<0.001 7.54±2.13 36.52±8.24 37.855 <0.001对照组 (n=60) 13.25±3.62 55.64±10.58 46.247<0.001 7.82±2.34 32.54±7.14 40.397 <0.001 t值 1.495 5.194 0.685 2.828 P值 0.138 <0.001 0.494 0.006

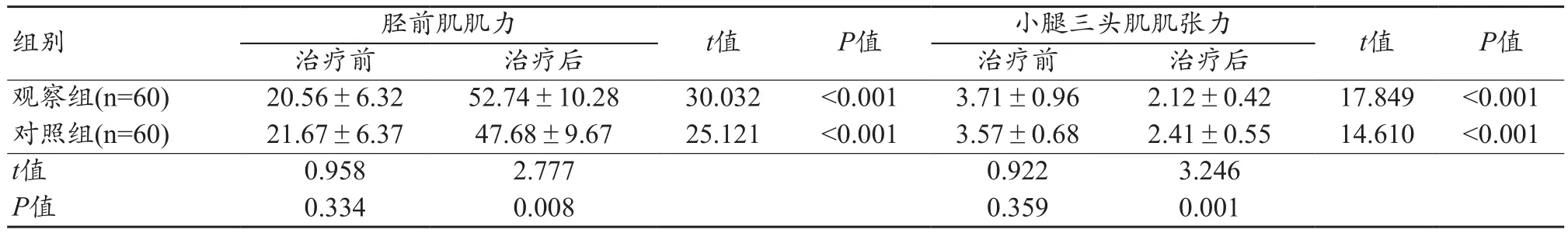

2.2 胫前肌肌力评分及小腿三头肌肌张力评分比较

治疗前,两组胫前肌肌力评分及小腿三头肌肌张力评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组胫前肌肌力评分相比治疗前明显升高(P<0.05),小腿三头肌肌张力评分相比治疗前明显降低(P<0.05),且观察组较对照组胫前肌肌力评分及小腿三头肌肌张力评分改善更显著(P<0.05),见表 3。

表3 两组治疗前后胫前肌肌力评分及小腿三头肌肌张力评分比较(±s,分)

表3 两组治疗前后胫前肌肌力评分及小腿三头肌肌张力评分比较(±s,分)

组别 胫前肌肌力 t值 P值 小腿三头肌肌张力 t值 P值治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组(n=60) 20.56±6.32 52.74±10.28 30.032 <0.001 3.71±0.96 2.12±0.42 17.849 <0.001对照组(n=60) 21.67±6.37 47.68±9.67 25.121 <0.001 3.57±0.68 2.41±0.55 14.610 <0.001 t值 0.958 2.777 0.922 3.246 P值 0.334 0.008 0.359 0.001

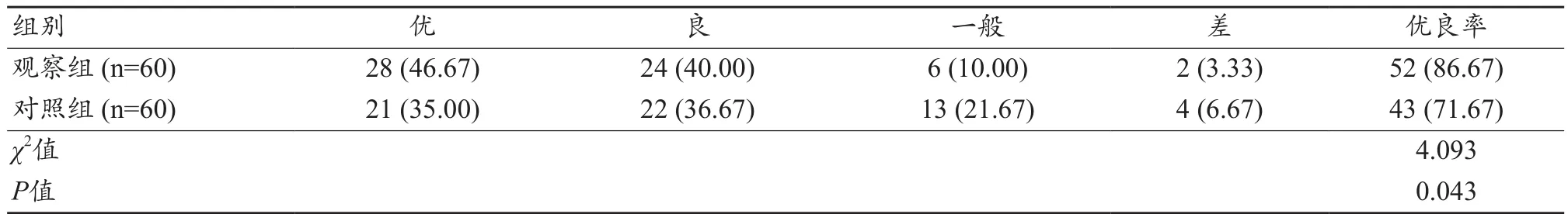

2.3 足趾屈改善程度比较

观察组足趾屈改善优良率为86.67%,高于对照组的71.67%,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组足趾屈改善程度比较[例(%)]

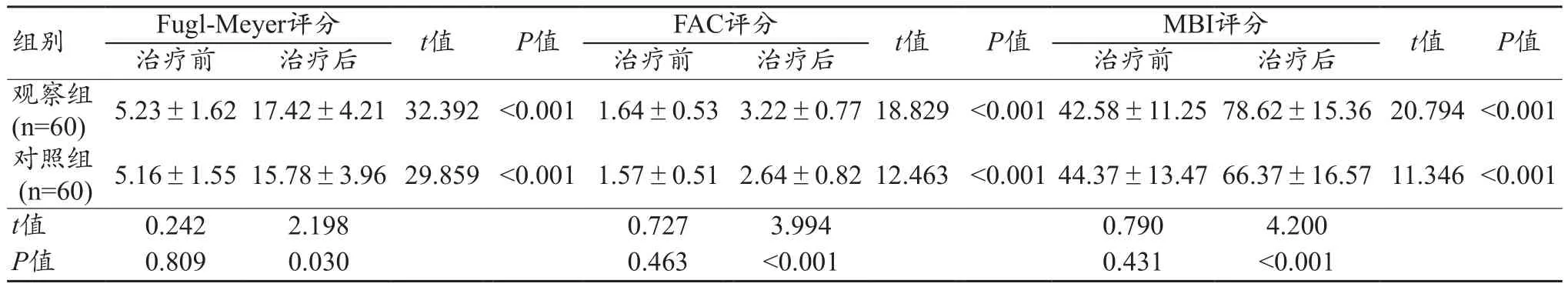

2.4 Fugl-Meyer下肢运动功能评分、FAC评分及MBI评分比较

治疗前,两组Fugl-Meyer下肢运动功能评分、FAC评分及MBI评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组Fugl-Meyer下肢运动功能评分、FAC评分及MBI评分相比治疗前均明显升高(P<0.05),且观察组上述评分升高程度较对照组更显著(P<0.05),见表5。

表5 两组治疗前后Fugl-Meyer下肢运动功能评分、FAC评分及MBI评分比较(±s,分)

表5 两组治疗前后Fugl-Meyer下肢运动功能评分、FAC评分及MBI评分比较(±s,分)

组别 Fugl-Meyer评分 t值 P值 FAC评分 t值 P值 MBI评分 t值 P值治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组(n=60) 5.23±1.62 17.42±4.21 32.392 <0.001 1.64±0.53 3.22±0.77 18.829 <0.001 42.58±11.25 78.62±15.36 20.794 <0.001对照组(n=60)5.16±1.55 15.78±3.96 29.859 <0.001 1.57±0.51 2.64±0.82 12.463 <0.001 44.37±13.47 66.37±16.57 11.346 <0.001 t值 0.242 2.198 0.727 3.994 0.790 4.200 P值 0.809 0.030 0.463 <0.001 0.431 <0.001

3 讨论

足下垂是中风后常见的后遗症,患者出现足内翻症状,步态异常,行走受限,生活质量受到严重影响。研究发现[16],中风后足下垂是由高级中枢神经损伤引起运动功能障碍,其发生不仅与中风后足背伸无力、足内翻痉挛、跖屈肌痉挛等密切相关,也与肌肉纤维、肌腱特性异常改变存在关联。长期制动情况下,患者胫前肌等激活不足,发生废用性肌萎缩,足背肌等肌力失衡,引起足下垂,从而使得步态、步行能力受到影响。目前,对于中风后足下垂,临床尚缺乏特异性治疗手段,主要采取康复训练治疗、物理疗法及中医针灸等手段进行治疗。

中医认为,中风后足下垂主要由阴虚血少或跷脉病变所致,其病在筋,筋不得荣、筋脉拘急、屈伸不利;应以祛邪扶正、疏筋缓急为治则。经筋刺法是基于“恢刺者,直刺傍之”“关刺者,直刺左右尽筋上”理论而形成,可舒筋活络、缓解经脉拘挛[17]。研究表明[18],经筋刺法治疗中风后偏瘫的疗效优于传统针刺,可明显降低痉挛肢体肌张力,改善运动功能,提高患者日常生活能力。

康复训练能够加强足背伸肌肌力,缓解足背伸肌拮抗肌的痉挛,重建协调运动方式,进而对足内翻、下垂有矫治作用,改善中风患者肢体运动功能[19]。临床上,传统的康复训练治疗主要采取Bobath、Brunnstrom、PNF等手法,可有效改善运动功能及异常运动模式,但其依赖于治疗师的经验及操作技术,人力成本较高。康复机器人是临床新的干预手段,通过机器带动肢体进行重复运动,刺激并重建控制肢体运动功能的神经系统,进而促进肢体运动功能恢复。近年来,国内外多项研究相继研发了智能康复机器人,包括ruishi HOCOMA与Balgrist医学院合作研发的LOKOMAT康复训练机器人、瑞士SWORTEC公司研发的MotionMaker、上海理工大学研发的减重多态康复训练评定系统等。目前,康复机器人的研发已覆盖至包括手部、上肢、踝部、下肢的多个领域,并广泛应用于康复治疗、假肢、康复护理等方面。既往研究显示,下肢康复机器人训练可以改善脑卒中偏瘫患者的运动动能,提高生活能力,在中风后康复治疗中具有重要的应用价值[20]。本研究中采用的翔宇医疗下肢反馈康复训练系统可以结合康复医学理论和人机合作机器人特点,模拟正常人的步态系统进行康复训练,帮助患者恢复下肢运动功能。

下肢康复机器人能够根据选取的模式对各方面细节加以设定,如保持时间、踝关节扭力、角速度,从而实现对不同患者的针对性训练,使得治疗方案更加精细化。本次研究对象均为中风后足下垂患者,均存在不同程度的下肢伸肌张力增高,屈膝、屈髋等能力受限,足内翻下垂明显。因此,本研究采取髋膝踝三关节联动运动1模式对观察组患者进行下肢康复训练,不断加大下肢关节活动度,改善下肢伸肌协同运动,纠正异常运动模式所致足下垂状态,促进正常步态恢复[21];此外,根据患者康复情况,在训练时对患者膝、髋、踝关节活动度及踝关节扭力等训练参数进行修正、调整,从而提高运动指数的精确性。

本研究显示,治疗后,胫前肌、腓肠肌iEMG值明显高于对照组,胫前肌肌力评分及小腿三头肌肌张力评分明显优于对照组,表明经筋刺法联合下肢康复机器人治疗中风后足下垂,有助于改善患者肌张力。治疗后,观察组足趾屈改善优良率(86.67%)明显高于对照组(71.67%),表明经筋刺法联合下肢康复机器人治疗中风后足下垂能够明显改善足趾关节活动能力。治疗后观察组Fugl-Meyer下肢运动功能评分、FAC评分、MBI评分均明显高于对照组,均证实经筋刺法联合下肢康复机器人治疗中风后足下垂能够明显提高临床疗效。

综上所述,智能下肢康复机器人联合经筋刺法治疗中风后足下垂,能够明显改善患者肌力、下肢运动功能、步行能力,提高日常生活活动能力,临床疗效显著,值得临床借鉴。