稠油油藏注蒸汽开发井间汽窜描述与影响因素

2021-12-31万慧清张仲平郝婷婷庞占喜

万慧清,张仲平,郝婷婷,何 旭,佟 彤,庞占喜

(1.中国石化胜利油田孤岛采油厂,山东东营257231;2.中国石化胜利油田石油工程技术研究院,山东东营257015;3.中国石油大学(北京) 石油工程学院,北京102249)

稠油油藏注蒸汽开发已是一项成熟的采油方法,注蒸汽采出油量约占全世界提高原油采收率(EOR)采出原油的70%以上[1⁃2]。注蒸汽技术本身还存在诸多不足,例如,蒸汽与液体的密度差异造成蒸汽的“超覆”流动,蒸汽与原油的黏度差异及油藏非均质性造成蒸汽指进窜流[3⁃4]。蒸汽窜流会导致注入蒸汽的无效循环和体积波及系数的降低,导致采收率下降。现场的汽窜主要有蒸汽窜和热水窜两种形式[4]。发生蒸汽窜的原因涉及层内或层间的非均质性、蒸汽超覆效应或非目的性压裂等;发生热水窜的原因涉及井间主流线舌进、井间热连通或压力连通等。然而,大部分汽窜发生在井间所形成的高含水通道内,一般由注入蒸汽的冷凝热水发生指进造成的[5⁃6]。我国稠油油藏主要以蒸汽吞吐和蒸汽驱等热采方式为主,由于受高强度长期反复注入蒸汽的影响,地层骨架结构遭到破坏,使原有孔隙度、渗透率、含油饱和度等均发生了较大的变化,形成窜流通道,出现汽窜问题。注入蒸汽单向突进,过早地从生产井突破,注入的热量大部分直接从汽窜井流出,不能充分加热油层驱替原油,导致汽驱热效率低、波及体积小,从而影响到油井及区块的正常生产[7⁃8]。针对蒸汽吞吐井间的严重汽窜,发展了组合注汽和调剖封窜等手段;针对蒸汽驱注采井间的严重汽窜,发展了调整窜通井产液量和调剖封窜等措施,其中调剖封窜措施包括:泡沫调剖、凝胶封窜、颗粒调堵等。通过二维可视化模型,细致地描述注蒸汽过程中蒸汽窜流通道的分布特征及不同因素的影响程度,为注蒸汽开发调剖工艺设计提供参考。

1 实验部分

1.1 材料及装置

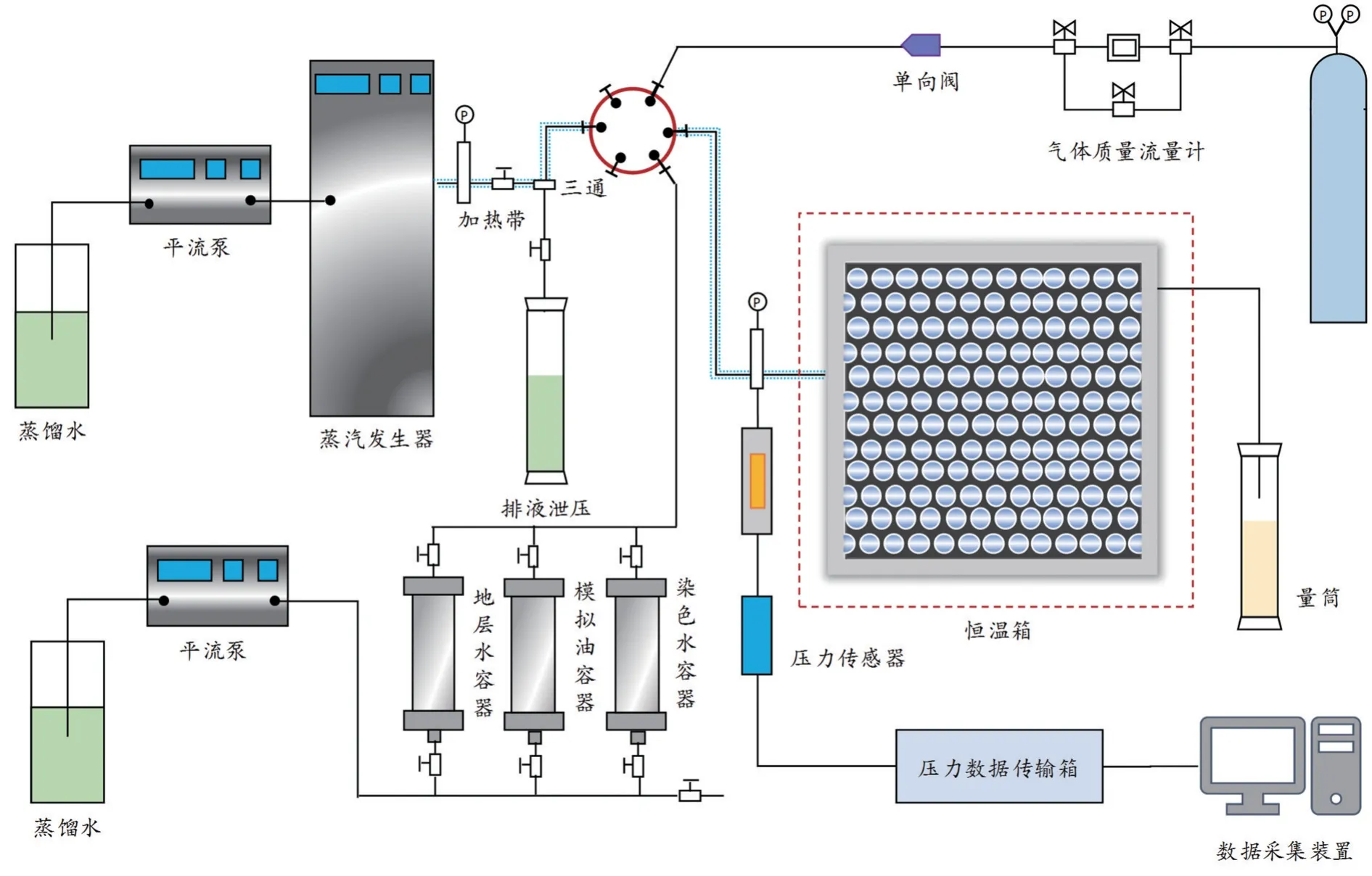

材料包括:石英玻璃板、玻璃微珠、蒸馏水、地层水、稠油油样(50 ℃时黏度为1 250 mPa∙s)。实验装置如图1 所示,主要分为三个部分:注入单元、可视化模型、采集单元。可视化模型由两块石英玻璃板夹隔两层玻璃微珠构成,可视化范围为20 cm×20 cm,最高耐压2 MPa,最高耐温250 ℃,边缘用耐温胶密封。采集单元包括高清相机、可放大200 倍的光学显微镜、油水计量装置等。蒸汽发生器用于产生200 ℃的干蒸汽,采用微量泵将蒸馏水泵入蒸汽发生器产生高温蒸汽,再注入可视化模型中。

图1 可视化实验装置示意图Fig.1 Schematic diagram of visual experimental equipment

1.2 实验流程

实验流程包括:(1)筛选合适粒径的玻璃微珠填充可视化模型,用氮气测试密封性并测定气测渗透率;(2)将实验系统恒温至50 ℃,饱和地层水并测定孔隙度;(3)以0.2 mL/min 的低流速饱和稠油并计算初始含油饱和度;(4)将实验系统在50 ℃条件下静置24 h 以平衡流体分布;(5)以0.5 mL/min 的流量向模型中注入200 ℃干蒸汽,直至蒸汽完全窜通;(6)以0.2 mL/min 的低流速向蒸汽窜流通道内注入染色水,以识别汽窜通道;(7)重复实验2-3次,以验证实验的可重复性与准确性。

2 结果与分析

2.1 蒸汽窜通过程

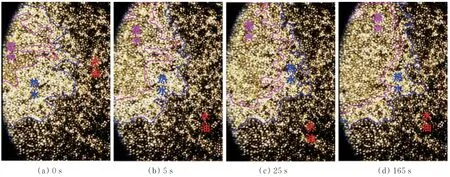

注蒸汽过程中的蒸汽窜通宏观可视图像如图2所示,其中黑色区域为原油,黄色区域为注入蒸汽及冷凝热水,圆球状物体及亮色斑点为玻璃珠。由图2(a)-(c)可知,在较大的汽液流动差异及主流线压力梯度的作用下,蒸汽基本沿压力梯度最大的两井连线方向突进;蒸汽及冷凝热水不断加热蒸汽腔边缘的稠油,稠油黏度降低,流动能力增强,被蒸汽及热水携带进入主流通道,最终从生产井采出[9]。在此过程中,蒸汽及热水波及范围不断扩大,蒸汽入口处颜色更加明亮,说明该处的洗油效率高。由于油水黏度的差异造成注入蒸汽及冷凝热水的指进现象非常明显,注采井间的主流通道变得越加明亮,主流通道两侧的剩余油未被动用。主流通道形成后对其它方向流动通道的进一步扩展具有很强的抑制作用[10]。针对本实验,注采井间完全蒸汽窜通时,窜流通道占据主流通道,形态呈现根系状分布特征,热波及范围较小,平面波及系数仅为43.16%。

图2 注蒸汽井间窜通过程与窜流通道识别的宏观图Fig.2 Channeling process and channeling path identification between steam injection wells

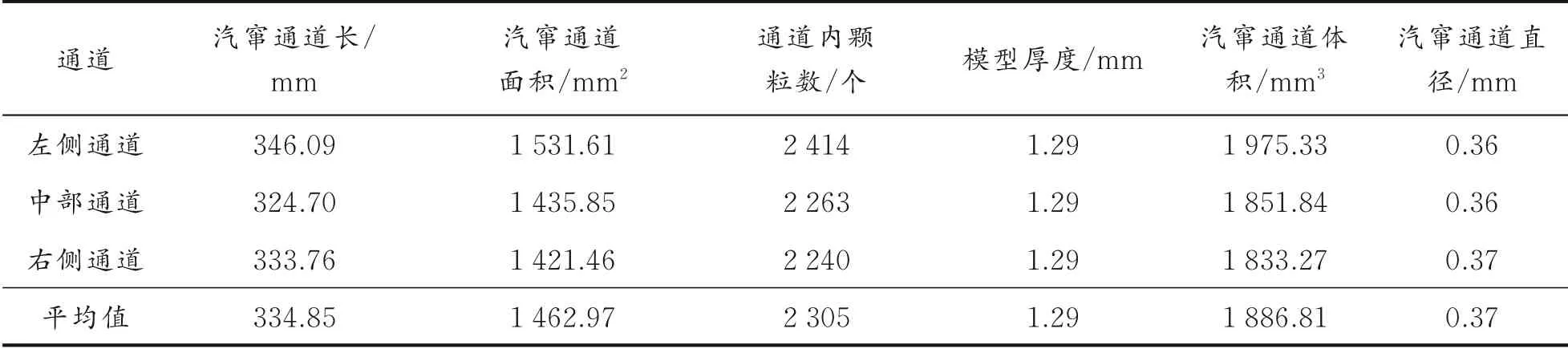

由图2(c)、(d)可知,注汽过程中,井间所形成的热波及范围呈现了一个近似楔形形状,该形状可视为以注汽井汽窜前的加热范围与汽窜井点所作切线而形成的区域。蒸汽吞吐生产过程中,因不同井间的注汽与生产的同步性造成有的井在注汽而有的井在生产,使得相邻两井或多井之间存在较大注采压差,经过多轮次蒸汽吞吐后易形成井间的蒸汽窜通。由图2(e)、(f)所示,图片经颜色反转后进行汽窜通道的识别处理可知,平面上汽窜通道的迂曲率约为1.2,汽窜通道总数量为4-5 条,汽窜通道形态呈现根系状,其直径约为0.37 mm,汽窜通道体积约为油藏体积3.66%,具体结果见表1。

表1 可视化实验汽窜通道量化结果Table 1 Quantitative results of steam channeling path in visual experiment

2.2 剩余油分布特征

蒸汽窜通后热波及范围内的剩余油局部微观分布特征如图3 所示。由图3 可以看出,蒸汽及热水驱扫过的区域内所形成的剩余油类型可分为绕流残余油和滞留残余油。绕流残余油形成原因在于孔隙结构的微观非均质性。由于颗粒分选并非完全均匀并且颗粒排列也不完全均衡等原因,不可避免地形成模型内的微观非均质性。在注采压差、黏滞力等共同作用下,蒸汽沿阻力最小的通道前进,绕过小孔道群而形成绕流残余油(见图3(a))[10⁃11]。滞留残余油形成原因在于注汽过程中,蒸汽及前缘冷凝水在孔道中以非活塞方式驱油。蒸汽及冷凝水在孔道中前进速度不均衡,另外由于颗粒表面润湿性及孔隙喉道形状的原因,造成部分稠油不易剥离,产生滞留残余油(见图3(b))。

图3 热波及范围内微观剩余油分布特征Fig.3 Distribution characteristics of micro residual oil in thermal swept range

2.3 汽/水前缘推进规律

蒸汽/热水前缘推进过程如图4 所示。由图4可知,汽腔内因水相含量低,玻璃珠以三维球状体呈现出较为立体的视觉效果,玻璃珠有明显的球状结构,圆形边界明显;热水区内为高温蒸汽冷凝水,水相充填了颗粒间的孔隙与喉道,虽然颜色明亮,但是玻璃珠的球状三维立体结构不明显;油水流动区域内,油藏温度逐渐降低,呈现常规非活塞水驱油特征,水流动速度快于原油,呈现明显的突进现象。因此,蒸汽在多孔介质中的推进过程,实际为蒸汽驱动冷凝水与变温热水驱动原油的渗流过程,即窜流通道内为蒸汽驱动冷凝水流动而最终导致临井发生热水窜通的过程。

图4 蒸汽/热水前缘推进过程Fig.4 Steam /hot water front propulsion process

基于以上二维可视化实验结果,井间汽窜通道可定义为分布于注汽井与相邻窜通井之间的汽淹范围内,形态呈现根系状分布特征,注入蒸汽以冷凝水形式从相邻窜通井产出,使得蒸汽的加热范围不能再被扩大。

3 汽窜影响因素分析

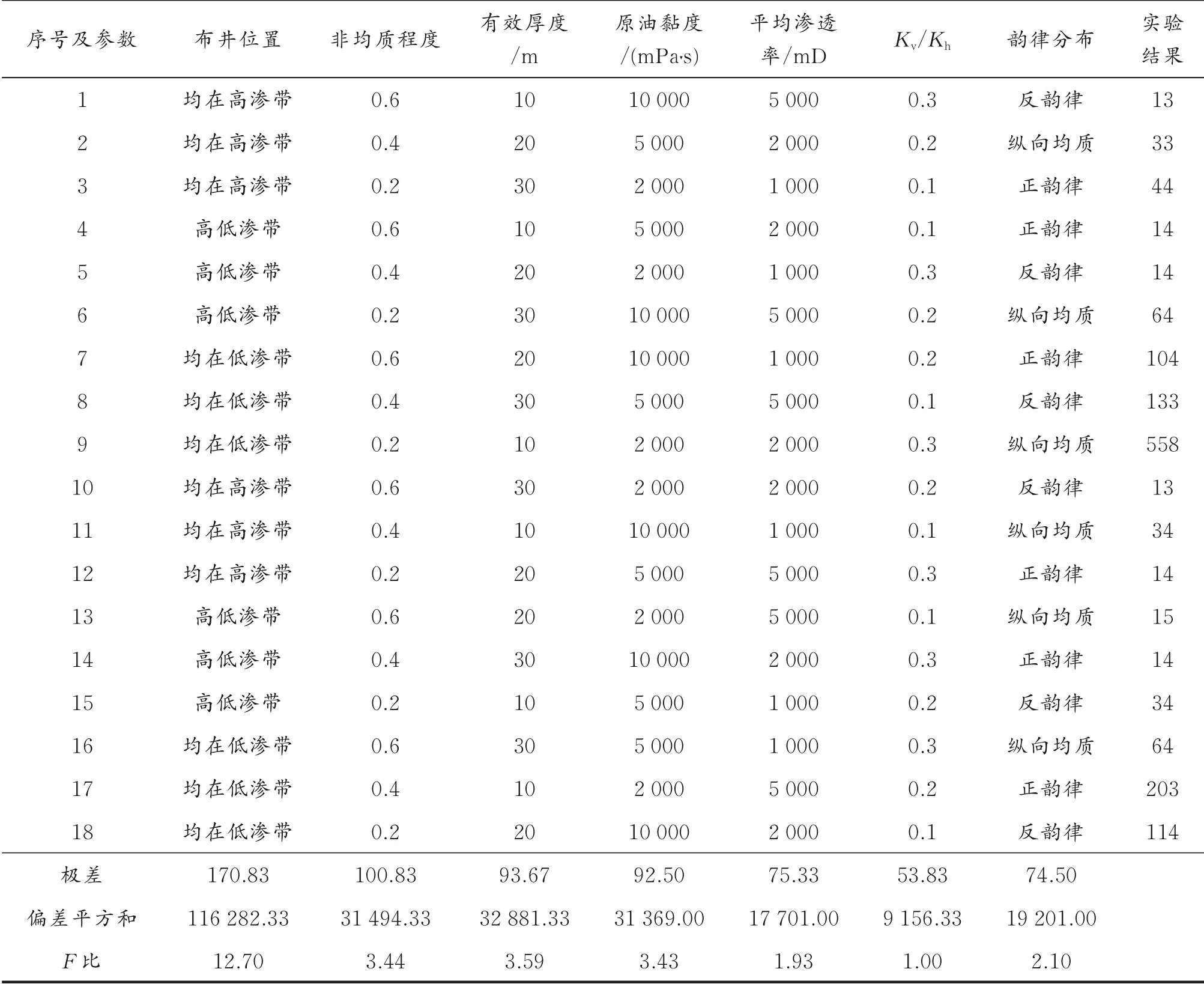

为了进一步确定稠油油藏注蒸汽开发井间汽窜的影响因素,利用正交实验方法研究油藏地质因素与注采工艺因素的影响。针对以上两方面因素,分别选取7 因素3 水平正交设计表,各得到18 个数值模拟方案,通过模拟计算得到汽窜发生的时间,利用直观分析与方差分析得到影响井间汽窜的关键参数。油藏地质参数如表2 所示,注采工艺参数如表3 所示。

表2 油藏地质因素对井间汽窜的影响的参数取值与结果分析Table 2 Parameter value and result analysis of the influence of reservoir geological factors on inter well steam channeling

表3 注采工艺因素对井间汽窜的影响的参数取值与结果分析Table 3 Parameter value and result analysis of the influence of injection production process factors on inter well steam channeling

续表3

应用热采数值模拟软件STARS 模拟井间汽窜特征。在数值模拟中,两井之间发生汽窜的判断标准主要依据井底的温度变化。两井间若发生汽窜,其中一口井注汽而另一口井生产时,生产井的井底温度发生跃变而使温度大幅上升,则认为两井之间发生了汽窜。研究油藏地质因素对井间汽窜的影响时,井距设定为100 m,注采参数取值不变,其他参数分别为:注汽强度为150 t/m,注汽天数为10 d,周期递增率为10%且第5 周期后不再递增,焖井天数为5 d,产液强度为5 m3/(d⋅m),两井注采间隔时间为2 d。研究注采工艺因素对井间汽窜的影响时,油藏地质参数为定值,仅变化注采工艺参数:井距设定为100 m,两口井布置在高渗带上,油藏厚度为20 m,纵向反韵律分布,平面平均渗透率为2 000 mD,Kv/Kh选择0.2,原油黏度为5 000 mPaˑs。

研究结果表明,通过直观分析得到油藏地质因素对汽窜影响程度的排序为:井位与高渗带的位置关系(布井位置)、平面非均质性、有效厚度、原油黏度、渗透率、韵律分布、垂向与水平渗透率比值。通过方差分析确定的关键地质参数包括:布井位置、非均质性、有效厚度及原油黏度。针对注采工艺参数而言,7 个因素对汽窜的影响程度的排序为:蒸汽注入量、注汽时间、递增率、井底温度、井底干度、注采间隔时间、井底流压;影响井间汽窜的动态主控因素主要有注汽量及注汽天数,即瞬时注汽速度。

4 结 论

(1)注汽过程中,井间形成一个楔形形状的热波及范围,汽窜通道为蒸汽驱动冷凝水的管流流动过程,其分布于注汽井与相邻窜通井之间的汽淹范围内,形态呈现根系状分布特征,使注入蒸汽以冷凝水形式从窜通井产出,完全窜通后注采井间的平面波及系数仅为43.16%。

(2)蒸汽在多孔介质中的推进过程实际为蒸汽驱动冷凝水与变温热水驱动原油的渗流过程,即窜流通道内为蒸汽驱动冷凝水流动而最终导致临井发生热水窜通的过程;除蒸汽窜流通道范围外的未波及区存在大量剩余油外,在窜流区域内存在绕流残余油与角隅滞留油。

(3)通过正交实验分析可知,影响注蒸汽井间汽窜的油藏静态主控因素主要有井位与高渗带的位置关系(布井位置)、油藏的非均质性、有效厚度以及原油黏度;影响井间汽窜的动态主控因素主要有注汽量与注汽时间。