车辆制动俯仰异常浅析及改进策略

2021-12-30王宝国

王 飞,王宝国

(北京汽车集团越野车有限公司,北京 101300)

制动过程中,车辆会不可避免地发生不同程度的点头现象,并且有些车辆还会出现反复俯仰振荡现象。点头与俯仰现象的严重程度均会随着制动减速度的增大而加重,这不仅削弱了车辆的制动能力,还会影响车内人员的驾驶感受,严重时还会关系到人身安全[1]。

制动点头的影响因素有很多,国内的很多参考文献中也有提及,主要涉及:悬架抗点头率、悬架刚度、减震器阻尼、质心高度几大项。而涉及到制动俯仰振荡现象的分析,能供参考的文献却不多,能够查阅到的有关影响因素仅仅是ABS工作频率与悬架固有频率接近,导致俯仰振荡的发生,且该结论有待进一步验证[2]。

制动点头现象伴随着制动操作出现,不可避免,然而俯仰振荡现象是一种不正常的现象,可以通过对制动系统、悬架系统,乃至电控系统的重新匹配、调教,避免此现象的发生。针对电控系统,通过对ABS系统的优化,便可实现对制动俯仰异常现象的改善。

ABS的作用,首先是提高车辆在制动过程中的稳定性,防止车辆在制动过程中发生车轮抱死情况;其次,对高附路面上的制动效能有一定的贡献,其作用机理是通过调节制动过程中的车轮制动轮缸压力,使轮胎滑移率处于合理范围,从而获得较大的附着力,以缩短制动距离,增大制动平均减速度MFDD(Mean Fully Developed Deceleration)[3]。

1 问题描述

在对某改款车型进行制动性能摸底时,发现车辆存在“中、低车速(<80km/h)”ABS介入情况下的全力制动过程,车身出现剧烈的前后俯仰振荡现象。试验数据则表现为车辆瞬时减速度值波动大,平均减速度MFDD值较差,从而导致车辆制动效能差,制动主观感觉差的问题,并且该问题导致车辆试验结果不能满足GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》中有关初速度50km/h行车制动性能检验的MFDD限值要求。

2 初步分析

针对以上现象,选取问题车辆和正常车辆进行的初速度50km/h行车制动性能对比试验,试验结果见表1及图1-图3。

表1 初速度50km/h行车制动性能对比测试结果

图1 正常车辆车速、减速度、制动距离、踏板力时域曲线

图2 问题车辆车速、减速度、制动距离、踏板力时域曲线

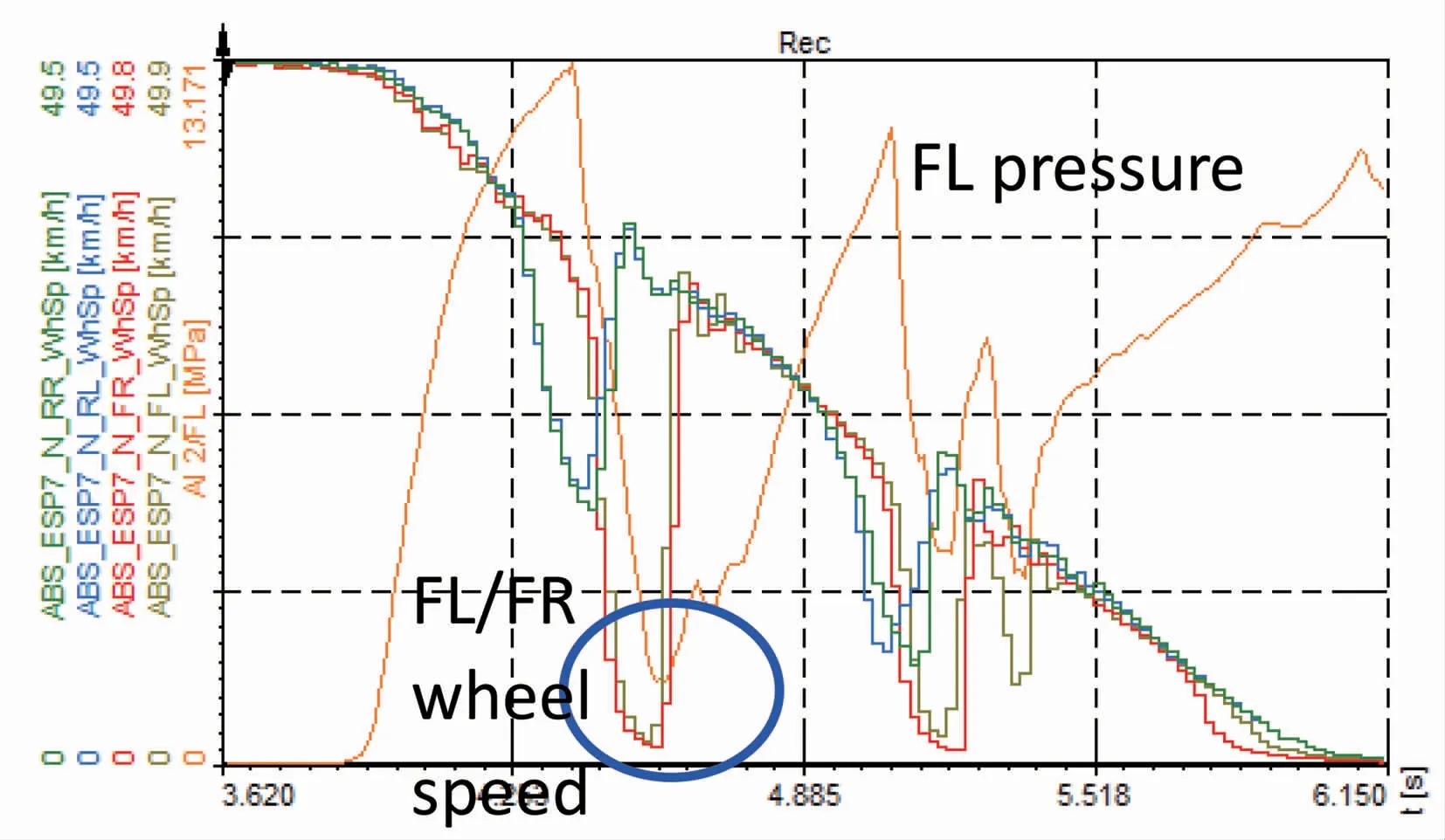

图3 问题车辆轮速、主缸压力时域曲线

试验数据采集工况为初速度50km/h高附路面行车制动操作,制动过程中要求ABS能够介入。

ABS工作逻辑应为当车轮滑移率达到车辆所匹配标定的最佳滑移率(约20%)时介入,进行正常的“保压-泄压-保压-建压”循环工作,以使车辆保持最佳的制动效能。

而观察图2、图3中问题车辆试验曲线,可发现:在制动过程中出现了两前轮滑移率已接近100%(图3中已标注),两后轮滑移率也远超过20%的现象。因此ABS在此时不得不进行“非正常”的泄压,以使快要抱死的车轮不发生抱死,同时伴随着管路压力的大幅下降,使得车辆减速度也出现大幅衰减(图2中瞬时减速度由最大值约10m/s2衰减到约2.5m/s2,全制动过程中共出现2次大幅的减速度衰减,致使试验结果中的MFDD值计算后不能满足法规限制要求),同时这种车辆减速度由峰值衰减到接近0的水平造成了车身的“从俯到仰”。待车轮滑移率恢复到正常后,ABS再次作用使压力上升,此时减速度重新达到峰值(图2中acc曲线第2个波谷),车身重新达到“俯”的姿态。之后又重复出现上述现象,使车身姿态再次出现大幅俯仰变动,即“车辆制动过程中出现了剧烈的异常俯仰现象”[4]。

3 试验策划方案及结果

3.1 涉变点验证方案

试验样车是针对城市使用工况开发的改款车型,其变化点主要体现在:①后减震器进行重新调校,减震器阻尼变小以增加舒适性;②轮胎宽度由265变为245以降低油耗。针对以上两个变化点,试验人员初步分析是否因为后悬架变软支撑不足,或后轮胎变窄抓地力不足等原因导致俯仰异常现象的发生,故制定验证方案见表2。

表2 涉变点对比验证方案

通过以上一系列对比验证,得出以下结论。

1)通过采集的EMS及TMS中变速器换挡及喷油信号,发现在制动初段虽存在降挡现象(图4),但无喷油情况出现,且降挡时间与车辆减速度衰减不同步,因此证明制动俯仰异常与动力总成逻辑无关。

图4 试验结果示例

2)不同轮胎型号对比:通过对比测试得出轮胎宽窄仅对制动效能有部分影响,与车辆俯仰异常无关。

3)不同减震器状态对比:通过对比测试证明后悬架变软,车辆会偶发异常俯仰。

4)轮胎+悬架整体变更对比:通过摸底测试,发现车辆出现俯仰异常的概率大大增加,得出轮胎变窄与悬架变软两个措施同时实施时,车辆的确存在俯仰异常现象。

以上,试验人员通过针对涉变点进行对比验证,证明了轮胎+后减震器同时变化时,会致使车辆发生制动俯仰异常现象。但从车型背景因素考虑:该改款车型所涉及的车轮系统变更,考虑到由于轮胎是车辆唯一与地面接触的部件,故对整车的动力性和经济性、NVH、操纵稳定性、制动性能等都会产生最直接的影响,在选型时不能以满足单一性能为原则,而应综合考虑各性能的影响因素及要求,平衡整车的各项性能。为此,为满足车辆定位及市场需求,本次轮胎选型的重点,即:经济性(重要)=NVH性能(重要)>制动性能(基础)>操纵稳定性。

因此,该改款车型虽然是由于悬架+轮胎的变化引起了车辆俯仰异常问题,但为了满足开发需求,在不能改变车型配置的前提下,试验人员考虑从问题车辆曲线中分析得出的“车轮滑移率远远超过最佳滑移率”这一现象为出发点,分析是否因为ABS介入时机不合理,导致制动俯仰问题的发生,因此策划了后续验证方案,以求从ABS角度出发分析并改善制动俯仰问题,从而适应新车型的开发。

首先,针对改款车辆,通过施加踏板力快慢的不同,模拟ABS介入的快慢。即通过人为改变ABS介入时机、工作状态,考察是否能改善制动俯仰异常现象,结果如图5、图6所示。

图5 减速度、踏板力时域曲线(快踩)

图6 减速度、踏板力时域曲线(慢踩)

通过上述试验结果可知:当快速施加制动时,车辆瞬时减速度存在大幅衰减现象;当缓踩制动时,瞬时减速度未出现大幅衰减现象。因此,通过人为改变ABS介入时机,可以有效避免发生制动剧烈俯仰现象。

3.2 制动俯仰专项验证方案

针对上述结论,制动俯仰专项验证方案的主要内容有:①以法规试验方法为基础,探索发生异常俯仰现象的初速度范围;②通过有无ABS制动效能对比,分析ABS系统是否标定合理;③通过试验人员自己编写的企业标准,以在制动过程中全面采集制动系统、动力系统、车身高度等参数,进行数据摸底,为问题的解决提供有力支持。表3为制动俯仰专项验证方案。

表3 制动俯仰专项验证方案

1)不同车速制动俯仰数据摸底

经数据摸底及主观评价,出现“制动俯仰异常”现象所对应的车速为30~80km/h;车速低于30km/h时无此现象;车速高于80km/h时,车辆减速度及管压亦有波动,但不至发生俯仰异常现象。

2)有无ABS制动性能对比试验

通过上述有无ABS的全力制动对比,从测试结果(表4)可看出:带ABS时的制动效能却变差了,此工况证明该改款车型所匹配的ABS系统状态在车辆中、低速制动过程中,产生了前后制动管路压力的剧烈波动,伴随着制动减速度的波动,车辆产生剧烈的俯仰振荡(俯仰角与减速度二者的振动频率、相位基本一致),最终导致了在ABS介入后反而降低了车辆的制动效能,降低了平均制动减速度。

表4 试验结果

4 结论

结合上述试验结果及各分项结论,在不改变车型配置的情况下,与专业部门一同确认了该改款车型需对所匹配的ABS系统重新进行标定,优化相关参数,以避免制动俯仰异常现象的发生。

针对俯仰现象,通过观察试验数据曲线,发现车辆减速度大幅波动与前轮制动压力波动几乎完全对称,因此可证明前轮压力的波动是导致车辆俯仰异常的决定性因素。当ABS控制的前轮压力产生大幅衰减时,车辆减速度同时出现大幅衰减,即发生俯仰异常现象。

ABS工作逻辑:后轮压力在制动初段达到某值后便进入保压状态,原因是ABS单元根据轮速、车辆减速度等参数判断车辆即将发生的车身姿态变化,若有变化趋势,将首先对后轮进行保压,以防止出现后轮抱死车辆甩尾的危险状态,此阶段ABS单元并不会参考后轮滑移率来进行控制,关于后轮开始保压的阀值,取决于轮速、车辆减速度、车身姿态等多种参数的结合。

后悬架变软、后轮抓地力不足及簧下质量的减小等综合原因,导致制动过程中车身产生前俯的姿态时,由于后悬架过度拉伸,两后轮几乎有离地趋势,后轮滑移率骤增,接近100%,即瞬间趋于抱死,因此后轮压力在保压后进行大幅泄压。同时观察图7左侧第1个蓝色标注处,发现在瞬时减速度达到峰值时刻,后轮压力还在减小,前轮压力持续增大,但此刻过后减速度程下降趋势,即车身姿态即将发生反弹趋势,轴荷转移变小,前轮负荷变小,但由于前轮压力此刻过后还在增加,因而前轮出现了突然抱死的趋势,导致前轮压力必须减小,以至于如图7中间蓝色标注处,压力几乎降到很小时才能防止因轴荷转移恢复而带来的前轮抱死趋势。由于车辆制动力大部分取决于前轮制动力,因此在前轮大幅泄压后,车辆制动力迅速变小,车辆减速度大幅衰减,继而发生了车辆在制动过程中出现由俯到仰的姿态变化,且在后续的EBD调整过程中,再次重复了此现象。

图7 前后轮管路压力、车速、减速度、踏板力-时域曲线

针对俯仰异常与前轮压力的强相关现象,且通过上述对比试验证明了可通过减缓踏板力、增力速度的方式进行改善,因此本次重新标定过程中,匹配工程师在问题样车上采取了PCA(Pre Control Action)及CPC(Car Pitching Control)两套逻辑进行问题验证:其中PCA为降低前轮的建压速度,即对比试验中的“缓踩踏板”;CPC则为降低前轮压力的限压值,部分降低前轴制动力,防止发生剧烈俯仰振荡。通过以上两种方案,在标定过程中的实际验证环节,都很好地解决了异常俯仰问题,但同时也由于前轮压力建立的放缓或限压值降低,均不同程度地降低了制动效能,以百公里常规制动为例,优化俯仰现象后的车辆其百公里制动距离增加了近2m。因此,标定软件需不断优化与前轴压力相关的参数,以期获得既能避免异常俯仰又能获得该状态下最优制动效能的理想模型,目前该工作仍在进行中。

5 建议

针对制动俯仰现象,为约束减速度大幅波动造成的制动异常俯仰现象,试验人员建议后续在ABS厂家所进行的单一高附路面直线制动项目中,增加“减速度一致性”要求:即要求全制动过程中,从达到最大制动力至车辆停止前,要求瞬时减速度需在0.7倍平均减速度与1.3倍平均减速度之间(参考范围:0.7×MFDD≤acc≤1.3×MFDD),以控制瞬时减速度的波动范围,防止大幅波动造成的异常俯仰。