信息技术助力历史时空观念培养

2021-12-29崔小洁

“时空观念”是历史五大学科核心素养之一,它主要包括历史时序的观念和历史地理的观念,两者都是了解、认识、研究客观历史的基本意识,因此,时空观念在历史学科核心素养中居于基础地位。但是,传统的历史课堂教学往往以文字叙述为主,偶尔辅助历史地图增强历史教学的直观性,很难达到培养学生时空观念素养的目标。

随着教育信息化普及程度的加深,信息技术逐渐渗透到历史教学的各个方面。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》指出,要“充分运用现代信息技术,提高教学手段的多样化和信息化水平”,因此,如何充分利用现代信息技术培养学生的时空观念,需要教师结合学情再做深度思考。本文以“清朝前中期的鼎盛与危机”一课为例,从开展线上参观、制作动态地图、绘制导图和落实网络互动四个方面探讨信息技术应用如何助力学生历史时空观念培养。

一、开展线上参观,提高时空感知趣味

随着网络技术和3D技术、VR技术的发展,很多博物馆、纪念馆、历史遗址等逐渐走向数字化。开展线上参观活动,实现了全球范围内的资源共享和信息交流,对于丰富课堂教学大有裨益。历史事件发生于特定的时间节点和空间环境,文物和遗址正是它们重要的见证者,将其引入课堂教学,更有利于激发学生的好奇心和求知欲,引导学生全方位、立体式地感知历史的时序性和空间感,达到理想的教学效果。

例如,课程导入时,笔者运用故宫博物院开发的小程序“玩转故宫”(如图1)来激发学生的学习兴趣。

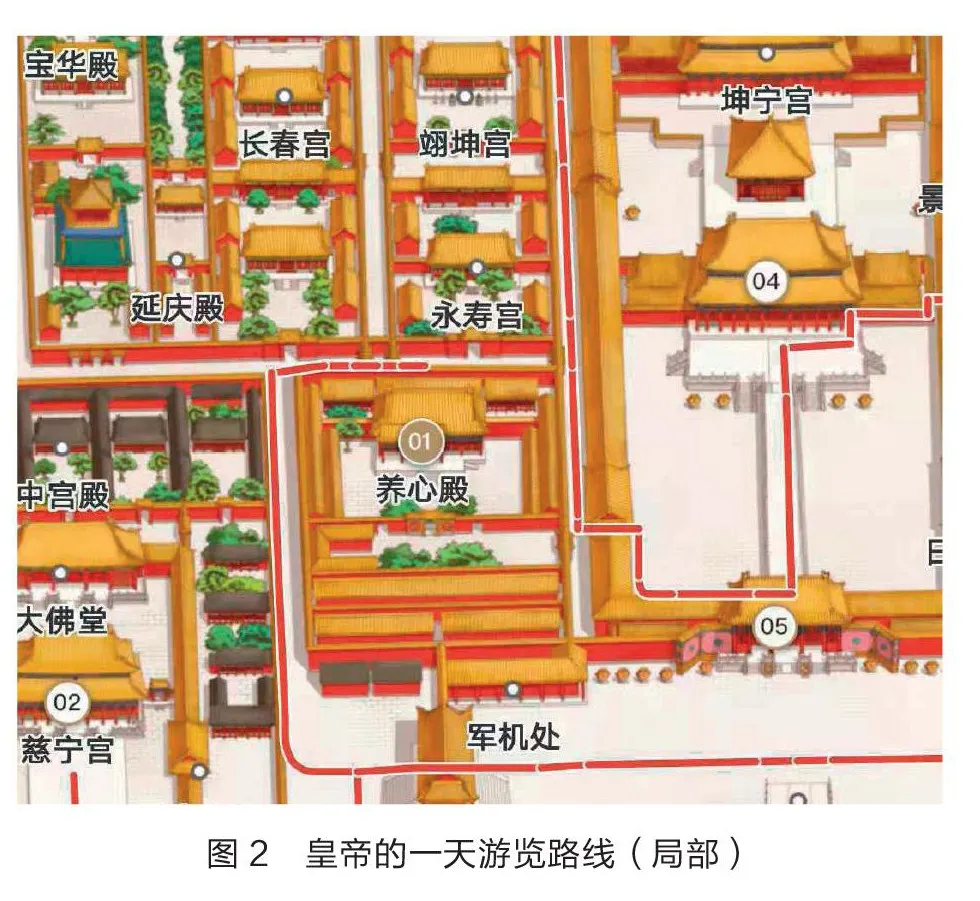

在该小程序中,AI引导员给出多条引导路线,其中一条为“皇帝的一天游览路线”(如图2)。对比其他游览路线可以发现,该路线最短,且游览集中于养心殿附近,进而引发学生思考:这说明清朝的政治有怎样的特点?学生回答这一问题就要去捕捉图片上的有效信息并结合当时的时代背景。游览建筑物集中,说明皇帝政务繁忙;作为处理机要文书的军机处就在养心殿旁边,说明君主乾纲独断的政治风气。结合教材“史料阅读”中的文字,学生得出“清朝君主专制加强”的历史结论。这种线上参观的方式能让学生在轻松的氛围中意识到学习历史要将认识的对象置于具体的时空条件下进行考察,从而让学生更加具体、形象、生动地认识历史。

此类线上参观可以使学生体会到生活化的历史教学,除了历史古迹遗址的参观旅行,一些博物馆、纪念馆的VR展厅也能很好地让学生感知到历史发展的时空氛围感(如图3)。这些博物馆的线上展览大多是按照历史发展的时序陈列,学生一边线上游览,一边感知历史事物前后的逻辑联系,一些具有地域特色的展品还可以作为课堂教学的辅助史料,让学生认识地理环境和地理位置对历史发展的影响。

还有部分教学软件也提供丰富的时空地图参考,如全历史的时空柱、看鉴的历史地理栏目等,可作为学生课外补充学习的参考,激发学生学习历史的积极性和主动性。

二、制作动态地图,完善空间直观认知

历史动态地图是一种伴随多媒体技术推广逐渐发展起来的教学资源,较之传统教材论述和历史地图,它更能够调动学生的多种感官,为学生提供多种视角、多种层次的学习体验。历史动态地图既能够直观地呈现史实发生的时代环境和空间特点,又能够通过变化对比引发学生对于史实发生背景和历史影响的深度思考,从而将时间意识和空间思维紧密地联系在一起,更好地培养学生的时空观念。

例如,教学“疆域的奠定”时,教师可以提出这样的思考点:为什么说清朝基本奠定了现代中国的版图?该思考点解答的关键在于,为什么是清朝以及其与现代中国版图的比较,而教材配图为清朝疆域图(1820),学生仅凭借这幅地图是无法得出完整、全面的认识的,还需要对比教材中的元朝、明朝疆域图以及中华人民共和国地图,才能最终得出正确的历史解释。此处如果让学生自己翻看前面的教材以及地图册,容易造成对比不细致的问题,且耗时较长,而教师在同一屏PPT上呈现四幅地图又会受限于电子屏幕的大小。因此,笔者在制作课件时利用Flash动画的方式呈现中国疆域版图的变迁。

通过动态地图,学生可以更加直观地看出元朝疆域辽阔,明朝疆域有明显收缩,对西北、蒙古等边疆地区的控制比较薄弱。相比明朝的疆域范围,清朝的疆域又有所扩展,而且结合教材前半部分的论述可知,清朝在边疆地区形成诸多因地制宜的政策和制度,实现了统治的相对稳定。再通过清朝疆域与中华人民共和国地图的比较,可知清朝疆域边境线与现代中国的疆域版图有诸多重合之处,使学生从制度和疆域范围两个方面解释了“清朝基本奠定了现代中国的版图”这一历史结论。

除了疆域范围变迁可以制作动态图,战争形势变化、经济发展变迁、人口迁徙路线等历史内容都可以作为制作历史动态地图的素材。这些动态地图能够让学生感受到更加鲜活的历史,大大提高了他们学习历史的兴趣,使他们认识到特定的历史事件是与特定的时间和空间相联系的。

三、绘制导图,增强历史时序观念

导图是一种以图解和网状结构呈现相关联信息的思维记录方式。比起书面的文字叙述,它具有简洁清晰、重点突出的特点。历史知识结构具有多层次和多维度的特点,在学习过程中往往要将某一历史事件放在不同的时空维度下进行综合分析,而导图的绘制就能够较好地做到这一点。

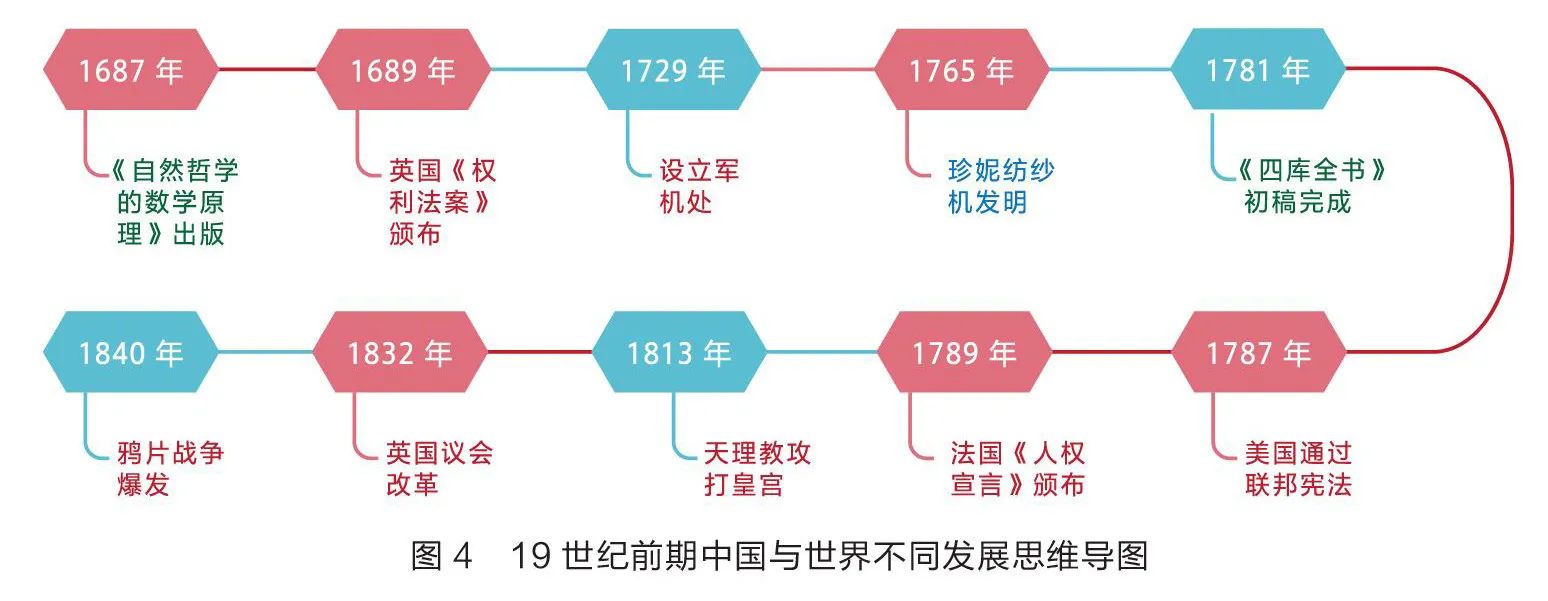

例如,在第三目“统治危机的初显”中,教材分两段介绍了19世纪前期的中国与世界的不同发展状态,单纯阅读教材,学生形成的认知是两种不同文明的发展状态。为了让学生更好地将中国放在世界历史发展的时空背景下,笔者做了如下导图(如图4)。

该导图将世界史和中国史通过时间轴融合在一个大的时间框架之下,加深了学生通史观念中时空尺度的感官认知,又通过对不同时段用不同的颜色表示,让学生感受到中西方发展的不同走向。在具体史实的呈现上,不同的颜色板块对应不同的政治、经济、文化事件,让学生从专题史的角度认知中西方差异,从而使他们对鸦片战争前清朝的统治危机有了更加立体化的认识。色彩和图片的使用,能够调动学生的兴趣和积极性,从而更好地引导学生对这一时期的时代背景进行深度的研究和思考。通过学习该导图,学生最终能够从纵向、横向两个角度达到“古今贯通、中外关联”地分析这一时期中国与世界发展的不同趋势,认识到此时的清政府已无法适应新的外部环境,中国逐渐落伍于世界。

导图的绘制有利于学生对历史事件的前因后果形成直观、清晰的认识,在梳理时空脉络的基础上对历史结论形成更深层次的思考和认知,还能引导学生进一步揭示历史现象背后的历史规律,从而提高其解决现实问题的能力。教师可以提前利用电子软件绘制好,也可以在课上发动学生自主绘制导图。学生主动参与时空框架的建构,能够有效提高其按照时间顺序、空间要素建构历史事件和历史现象之间相互关联的能力。在小组交流的过程中,不同学生的导图可以引发更多的思维碰撞,从而使学生从时间、空间等多个维度生成不同的历史结论。这种尝试会大大刺激学生的发散性思维,取得良好的教学效果。

四、落实网络互动,促进学生主动学习

在新冠肺炎疫情暴发时,教育部发出“停课不停学”的通知,全国各中小学校都展开了线上教学,几乎所有学生注册了网络课堂的账号。在复课复学后,这些网络课堂平台仍然可以作为学校课堂教学的有益补充,同时弥补学校教学过程中无法“雨露均沾”的问题。时空观念本质上是一种意识和思维方式,具有一定的主观性,这就需要加强学生的主体参与才能达到理想的培养效果。网络互动能够实现个性化答疑和订单式教学,对于学生时空观念的培养具有很好的辅助作用。

在“清朝前中期的鼎盛与危机”一课中,教材提供了如下的学习拓展内容:

康熙后期,清政府将百姓赋税中以人丁为单位征收的“丁银”数额固定下来,号称“滋生人丁,永不加赋”。雍正时又将其分摊入田赋一并征收,称为“摊丁入亩”。查找材料,了解上述改革措施的演变线索及其历史意义。

这一问题的设置目的在于让学生认识清朝赋税政策的变化和演变趋势,分析赋税制度演变的历史影响。该问题是课本里未能展开的话题,需要学生自己查找相关史料分析和思考,综合锻炼能力,对清朝前中期的政治、经济发展形成更加全面、立体的认识。在这一部分的教学中,笔者通过网课平台发布学习任务清单指导学生在课余时间利用网络资源进行自主学习(如图5)。学生利用智能填表系统将自主探究的答案反馈给教师,教师再针对每位学生的回答进行个性化的修正答疑。

学生通过搜集材料可以认识到明朝后期出台的“一条鞭法”将役折算为“役银”,与折算为银两的田赋合并征收,简化了征收手续。到了清朝康熙和雍正时期的赋税改革则是先将役银中按丁摊派的部分固定下来,再将其按田分摊,进一步简化了赋税制度。学生通过联系对比明朝的赋税改革,认识到封建社会的税收标准由人丁最终变为土地。从这一赋税制度的变迁趋势可以认识到国家对百姓的人身控制逐步削弱,从而在减轻基层农民的负担方面具有积极意义。通过课后学生利用网络资源自主学习和与教师的网络互动,培养了学生在不同时空框架下对史事做出合理解释的能力。智能填表系统生成的统计结果详情也有利于指导教师在教学“明至清中叶的经济与文化”时掌握学情,将赋税制度作为明清时期经济发展的背景进行引申讲解。

总之,时空观念这一素养有利于培养学生宏观、立体、多角度看待历史事物的能力。这就要求教师打破传统单一的课堂教学,在信息时代不断实现新的教学方式突破和教学手段创新,提高对信息技术应用的重视程度。

(作者系山东省日照第一中学历史教师)

责任编辑:孙建辉