虚拟现实环境中小学科学具身学习的支持策略

2021-12-29杨颖韩晓玲杜晓燕

摘要:虚拟现实技术构建了形象生动的认知环境,使小学科学课程的学习具备虚实结合性、感官沉浸性和具身学习性的特点。以具身认知理论为指导,在虚拟现实环境中可采用“创设沉浸体验的互动环境”“开展探究体验的学习活动”“整合感知体验的情境任务”三种具身学习的支持策略,增强小学科学教学的效果。

关键词:虚拟现实;具身认知;小学科学;认知科学;具身学习

虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)是一种基于多媒体计算机技术、传感技术、仿真技术的沉浸式交互环境。具体地说,就是采用计算机技术生成逼真的视觉、听觉、触觉一体化虚拟环境,用户借助必要的设备以自然的方式与虚拟环境中的对象进行交互作用、相互影响,从而产生等同真实环境的感受和体验[1]。近年来,随着新课程改革的深入和信息技术的发展,虚拟现实技术被广泛应用于教育教学中。在我国,科学课程中应用VR技术的教学案例不断增多,VR为科学知识的学习提供了形象生动的认知环境,可以促进学生对科学现象的自主探究。本文以具身认知理论为基础,从更深层次分析学生在VR环境中的学习和认知过程,进而提出学习支持策略,为小学科学课程教学提供借鉴和参考。

一、VR环境中小学科学课程学习的特点

(一)虚实结合性

2017年颁布的《义务教育小学科学课程标准》指出,小学科学是一门涉及物质、生命、地球与宇宙、技术与工程的融合性学科[2]。其中,既包括看得见、摸得着的具体事物,如蝴蝶、铁块、水等,又包括在现实中难以观察和亲身感受的事物,如器官结构、地球圈层、水的循环等。对于具体事物的学习,教师可以通过实验探究的方式让学生实际观察和动手操作,在发现事物本质和特征的同时学习科学知识。对于虚拟的事物,特别是一些现实生活无法呈现的动态的现象、复杂的内容结构等,教师则可以借助VR技术生成的虚拟对象模拟真实的学习环境,让学生通过与虚拟对象的互动,获得与现实中程度相近的视、听、触等多种感官体验,帮助学生在头脑中建立起微观或宏观科学世界的直观形象。

(二)感官沉浸性

从词义上理解,“沉浸性”是指一种“陷入其中”的状态,它强调环境介质变化所带来的感受[3]。虚拟现实中的“感官沉浸性”,其本质是通过对虚拟空间和事物的构建,使用户在虚拟环境中产生与真实空间相同的视、听、触等感官体验 [4]。小学科学课程十分注重学生的主动探究学习,VR技术所营造的生动逼真的学习情境,可为学生的探究学习带来沉浸式的学习体验。学生通过3D眼镜、触控笔等交互设备,能够与VR中抽象的(水的循环)、宏观的(地球结构组成、太阳系构成)、微观的(分子、血液循环、呼吸循环)以及不能解剖的实物(鱼类的结构、心肺、脑组织)等进行互动,调动眼、耳、手等多感官参与到学习过程中,有助于理解抽象概念,激发学习动机。

(三)具身学习性

具身认知是认知心理学中一个新兴的研究领域,它认为认知是基于身体与环境的,是身体与环境的互动[5]。瓦雷拉(Francisco Varela)等人认为,通过身体体验获得的各种感受和体验对认知的形成具有重要意义,而且这一体验是包含在一个更广泛的生物、心理和文化情境中的[6]。具身认知理论强调身体的作用,身体在与环境互动时产生的感觉和体验成为引发认知加工的信息流。在VR所构建的具身学习环境中,小学生通过身体感官与虚拟模型的互动获得直接的感知,在探究科学现象的亲身体验中完成对科学知识的加工与建构。因此,在VR中的学习具有具身性。

二、从认知科学角度分析VR环境中的学习认知过程

(一)从“离身”到“具身”:认知科学的范式转变

认知科学经历了从“离身”到“具身”范式的转变,其核心是探究知识表征的过程。第一代认知科学(即符号加工理论)属于离身观,它将认知过程类比于计算机的信息加工过程,是信息的输入、编码、存储、提取和输出的过程。知识表征的过程就是符号从输入到输出的计算处理过程,身体并不参与到这一信息加工过程中。也就是说,认知可以脱离大脑或身体而存在,不管什么样的身体,都进行着同样的符号加工和表征过程。

随着认知心理学对身体、经验与认知间关系认识的深入,第二代认知科学——具身认知成为当前关注的重点。具身观认为,由身体行动所获得的知觉体验对认知具有重要作用,可以作为引发知识加工表征的信息流,还可以激活与该身体动作相映射的神经元,促进个体对知觉动作意义的理解。与此同时,知觉反过来又影响到身体的行动,由此在文化、心理环境中形成“感知—运动循环”,进而完成知识的表征。因此,具身观重视身体的体验,不同的身体在不同的环境中获得不同的感知体验,会引起不同的知识表征的过程和结果。

(二)具身学习环境的建构:物理具身与意象具身

布莱克(Black)认为,具身学习环境的建构包含物理具身和意象具身两个方面,即通过物理具身获得感知觉经验,通过意象具身调动学生已有的经验,完成对感知觉经验的加工和意义建构[7]。

物理具身不仅指身体感官与VR技术构建的仿真情境中的资源互动而产生的感知体验,还包括身体的物理状态和属性参与认知加工的过程,对认知的内容产生直接的塑造作用[8],它有助于实现对抽象概念的理解。例如对“心如刀割”这个词语的理解就来自于身体的生理感受“痛”。物理具身又分为三类:一是直接具身,指学习者直接借助肢体动作表达和理解概念,如利用身体发抖来理解与“惊悚”“害怕”相关的概念;二是代理具身,指学习者通过操作外在“代理”来表征自身对事物或现象的理解,如在电子游戏中操控角色人物完成复杂的任务;三是增强具身,指学习者借助工具增强感知觉,如使用传感器或虚拟现实技术理解概念 [9]。

意象具身指的是“大脑”这一身体重要组成部分对概念的认知和理解。如上文提到的对于“心如刀割”一词的理解,就是在大脑中完成的。这个认知理解过程属于概念隐喻的范畴,隐喻的本质是根据一种事物或体验来理解另一种事物或体验[10],也就是说,“心如刀割”概念的意义根植于人们已有的感觉经验中,大脑利用储存的“痛”的经验来加工“心如刀割”概念的意义。

(三)VR环境中的学习认知过程

VR环境中的学习是学习者身体与虚拟模型互动的过程,属于具身学习。结合具身观、加涅的信息加工模型以及理查德·梅耶的知识建构SOI(Select,Organize,and Integrate,即选择、组织与整合)模型,我们认为认知是由学习者身体感官所获得的感知引发的大脑内部知识加工建构过程。也就是说,学习者通过身体感官(眼、耳、手等)与虚拟现实互动获得了感觉体验。感觉体验经由感觉记忆的短暂存储,通过大脑的注意选择机制进入工作记忆中。大脑调取长时记忆中已有的经验对感觉体验进行组织加工,并将其整合进长时记忆中形成认知结构,完成知识的表征[11]。

三、VR环境中支持小学科学具身学习的三种策略

依据VR环境中的学习认知过程,教师借助VR技术开展小学科学课程的教学,首先,要充分调动学生的身体感官在VR构建的虚拟环境中与VR资源发生有效的交互;其次,由互动所产生的感知体验能够被学生有效地注意,从而进入其大脑的认知加工过程;再次,教师需要帮助学生利用大脑中的已有经验对感觉体验完成组织和整合的过程。这与布莱克所提出的教学具身框架存在一致性。在VR环境中,根据物理具身和意象具身的含义,教师可运用以下三种策略为小学生开展科学课程的具身学习提供支持。

(一)创设沉浸体验的互动环境

具身认知理论认为,身体塑造着人的认知过程,而身体是处于环境/文化情境中的,因此,环境/情境对认知过程有着重要的影响。为小学科学学习创设VR技术支持的互动环境是引发有效交互的起点。这里的互动环境是由教师、学生和VR技术构成的整合体,包含着物理环境、社会环境与心理环境。

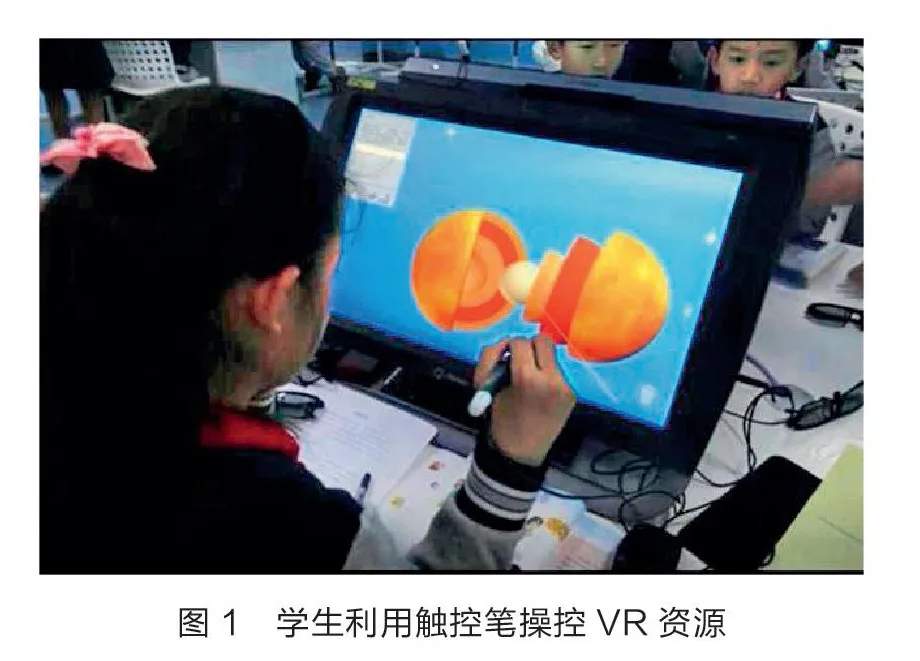

VR技术构成的物理环境,助力丰富的身体感官体验的产生。如将宏观的太阳系构成以一定的比例缩放,并直观形象地呈现在屏幕上,学生利用触控笔自己操作这些虚拟模型来比较星体的大小、认识其内部结构(如图1),并通过3D眼镜进入虚拟的太阳系结构中,观察星球的运行,感受宇宙的奥秘。学生还可以感受心脏的跳动,解剖心脏探究内部的工作过程。因此,形象逼真且能够与课程内容相融合的VR资源所构成的物理环境,能够激发小学生积极主动地参与到科学探究中,增强对科学知识的感知觉沉浸体验。

社会环境和心理环境的创设有助于意象具身认知的参与。社会环境是师生之间和生生之间由交往而形成的物质与精神氛围,而心理环境是被个体觉知到的、理解到的、创造出的环境。对于小学生来说,其注意力易于分散且不易持久,尤其是在VR技术构建的虚拟学习环境中,学生更容易被直观生动的信息所吸引,而忽视了要学习的知识,从而失去了使用VR资源的原有用意。因此,教师可通过组织一系列学习活动,创建会话协作的社会环境来激发思想碰撞,引导学生利用心理环境对感官体验进行隐喻加工和意义建构。如教师引导学生记录感知互动的结果,使感知互动体验能够被小学生有效地注意到,成为激发头脑中知识加工整合的信息流;引导学生在VR环境中合作探究科学现象(如图2),并组织竞答活动,将与VR互动感知的体验进行竞答解释;引导学生将互动感知的结果通过小组合作的方式绘制成思维导图等。

(二)开展探究体验的学习活动

学习活动是学生这一认知主体为了达成一定的目标,与认知客体,也就是学习内容进行交互的过程。根据物理具身和意象具身的含义,VR环境中的学习活动需要结合物理环境、社会环境和心理环境来开展,丰富学生的探究体验。

结合物理环境开展的学习活动,应注重体验性和参与性,以增强物理具身体验。活动形式可以利用游戏的形式,如幸运大闯关、快速抢答,以学习任务作为关卡,让学生通过与VR资源互动进行游戏闯关,并将闯关获得的体验以抢答形式进行成果汇报,从而增强小学生探究体验的趣味性和参与的积极性。

结合社会环境开展的学习活动,则需要体现教师的引导和学生的合作探究,活动的形式有头脑风暴、辨析概念、成果交流、同伴辩论等。如头脑风暴活动可以有效地分析学生头脑中已有的观念(又被称作前概念),这样教师就能够有针对性地帮助学生解决课堂上学习的知识与前概念不一致而导致的认知冲突。

结合心理环境开展的学习活动,需要密切关注学生已有的经验,充分利用意象具身完成知识的表征。学习活动的形式包括诊断预测、解释现象、反思梳理、绘制思维导图等。如诊断预测活动是就某一科学现象或问题,让学生根据已有的经验给出自己的理解和判断,再对比与VR资源互动中获得的感知体验,并结合教师的内容讲解,在大脑中整合和组织感知觉经验,从而完成知识建构。

(三)整合感知体验的情境任务

在VR环境中的学习,学生将会在短时间内通过多感官体验接收到大量信息。这些互动体验进入大脑后,如何与已有经验相联系达成意象具身认知的结果,是VR环境中具身学习的关键。实验证明,将要学习的内容利用具体的任务连接起来,既能激发学生的学习动机,体现学生的主体地位,又能使学生在完成任务的同时建构知识的意义。学习任务可以用学习任务单的形式呈现,如利用表1所示的学习任务单引导学生逐步完成VR互动任务,帮助学生及时整理与VR互动时所获得的感知体验,最终梳理成为注意信息进入感觉记忆中,在社会环境和心理环境融合互动中,完成对感知体验的组织和整合。

在设计学习任务时,教师需要结合VR环境特点以及小学科学课程的学习内容和目标,遵循以下设计原则。

一是任务的情境性。小学科学课程中科学知识大多来源于生活。小学生在进入科学课堂之前,在头脑中已经建立起许多生活的经验。为了使学生在与VR互动中产生的物理具身体验更顺利地进入意象具身的加工过程,教师应设计与生活情境密切结合的学习任务,从而有效利用学生大脑中已有的经验。如表1所示的第一个学习任务“以教师的身高为依据”以及“利用校车的运行速度为基准”,结合了真实的生活情境,有助于小学生建立起对太阳大小及其与地球距离的认知。

二是任务的递进性。结合小学生的认知特点,依据“渐进分化和整合协调”的原则,拆解学习内容,形成层层递进、难易程度不同的子任务,通过子任务之间的联系,帮助学生建立起相互联结的知识体系。如表1中的第二个学习任务“探究太阳的结构”是由两个递进的子任务构成的:一是与VR互动,使用触控笔解剖太阳,形成对太阳结构的感知体验;二是通过小组合作的方式绘制太阳的结构图,进一步强化学生在完成第一个子任务过程中所获得的感知,在头脑中建立“太阳结构”的知识框架。

三是任务的开放性。Reitman从认知心理学的角度把问题划分为良构问题和劣构问题。其中,劣构问题一般存在或产生于特定的生活情境之中,富含多种解决方案和途径,具备复杂性和领域的不确定性,解决问题所必需的概念、规则和原理带有不明确性[12]。任务的开放性类似于问题的劣构性。为学生提供不受课堂学习内容和领域限制的开放性学习任务,能够激发学生综合运用多学科知识及生活经验,在不断分析和评估的实践中完成意义建构,发展高阶思维。

VR技术为“做中学”的科学探究提供了逼真的环境和资源,成为当前培养学生科学素养、促进科学知识学习的重要途径。以具身认知理论为指导,探究VR环境中的学生认知过程,结合物理具身和意象具身提供具身学习支持策略,是调动学生身体体验和心理建构合二为一的有效方式。希冀以此作为指导,继续探索并创新VR技术在科学课程中的应用。

注:本文系全国教育科学“十三五”规划2019年度教育部重点课题“互联网+教育背景下跨区域同步教学对教育生态重构研究”子课题“依托跨区域同步教学平台开展翻转课堂的实践研究”的阶段性成果之一。

参考文献

[1] 张建武,孔红菊.虚拟现实技术在实践实训教学中的应用[J].电化教育研究,2010(4):109-112.

[2] 教育部.义务教育小学科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2017.

[3][4]程蕾霏.浅析绘画中的沉浸性因素[D].四川美术学院,2020.

[5] 寇冬泉.身体在场:在体验中学习[J].教育发展研究,2015 (22):48-50+54.

[6] F.瓦雷拉,等.具身心智:认知科学和人类经验[M].李恒威,等译.杭州:浙江大学出版社,2010.

[7] BLACK J B. An embodied/grounded cognition perspective on educational technology [M]//KHINE M S, SALEH I. New science of learning: Cognition, Computers and Collaboration in Education. Berlin: Springer-Verlag,2010:45-52.

[8] 殷明,刘电芝.身心融合学习:具身认知及其教育意蕴[J].课程·教材·教法,2015(7):57-65.

[9] 王辞晓.具身认知的理论落地:技术支持下的情境交互[J].电化教育研究,2018(7):20-26.

[10]LAKOFF G, JOHNSON M. The metaphorical structure of the human conceptual system[J]. Cognitive science,1980(2):195-208.

[11]韩晓玲,刘新阳,柳珏玺.具身认知视角下科技场馆学习支架的设计[J].现代教育技术,2021(3):64-71.

[12]张义兵,张莉,刘骏.知识建构课堂中小学生劣构问题提出的研究[J].电化教育研究,2016(6):5-11.

(作者杨颖系山东师范大学附属小学信息技术教师;韩晓玲系山东师范大学教育学部副教授、硕士生导师;杜晓燕系山东师范大学教育学部本科生)

责任编辑:牟艳娜