生物学实验教学的线上线下融合探索

2021-12-29周玲

摘要:单纯线上教学或线下教学都难以取得满意效果,线上线下有机融合则可以实现两者优势互补。以微生物的培养与应用为例,教师可采用校园网络系统、常用直播软件、微信群等多种手段开展线上教学,做好资源供给,组织学生课前学习,掌握实验原理等基础知识;通过实验室教学完成实验操作,再利用线上线下结合方式交流、研讨;最后回到线上进行复习和检测。

关键词:线上线下融合;高中生物学;实验教学;教学流程

一、问题的提出

2020年春季,一场突如其来的新冠肺炎疫情给教育系统带来很大的冲击,师生都被禁足在家里,教学不能正常开展。响应教育部提出的“停课不停学”号召,线上教学得以在教学中迅速展开并成为主要的教学方式。疫情期间,教师普遍应用线上教学平台,以班级为单位,采取录播或直播或线上讨论答疑的形式教学,让学生通过移动智能设备学习。这种线上教学的模式有以下优势:一是载有丰富资源的平台为学生提供了大量优质学习资料,弥补了教材内容滞后于生物学知识更新进度的不足;二是线上教学打破了时间和地点限制,学生可借助线上资源随时随地学习;三是教师在教学中更多地充当引导者,充分发挥学生学习的主体作用,有利于培养学生自主学习能力,发挥学习主观能动性;四是教学平台上积累了大量的教学过程数据,有利于教师对学生的学习过程做全面深入分析,准确掌握情况,改进教学。当然,线上教学也存在一些问题。如:一些学习积极性不高的学生缺乏有效监督,学习难以坚持;一些学生没有与教师即时互动,导致学习过程不完整。对于生物学实验教学来说,单纯进行线上或线下教学均很难取得满意效果。经历了疫情之后我们发现,很多时候,教师需要线上线下结合来开展教学,实现线上线下优势互补。那么,如何设计线上线下融合的教学?笔者以“微生物的培养和应用”为例,利用线上和线下教学各自的优势促进生物实验教学,提高教学效果。

二、线上线下融合对教学流程的优化

以往,用线下教学模式,“微生物的培养和应用”的教学需要四个课时:理论知识和实验操作分开教学,前两个或三个课时主要进行理论教学,后两个或一个课时组织学生做实验。实验结果的分析与评价在课堂上教师三言两语就解决了。整个教学过程以教师讲解为主,存在以下问题:概念、操作要点与实践环节难以有机融合,实践操作的时间太少,缺乏对学生具体操作情况的有效评价。

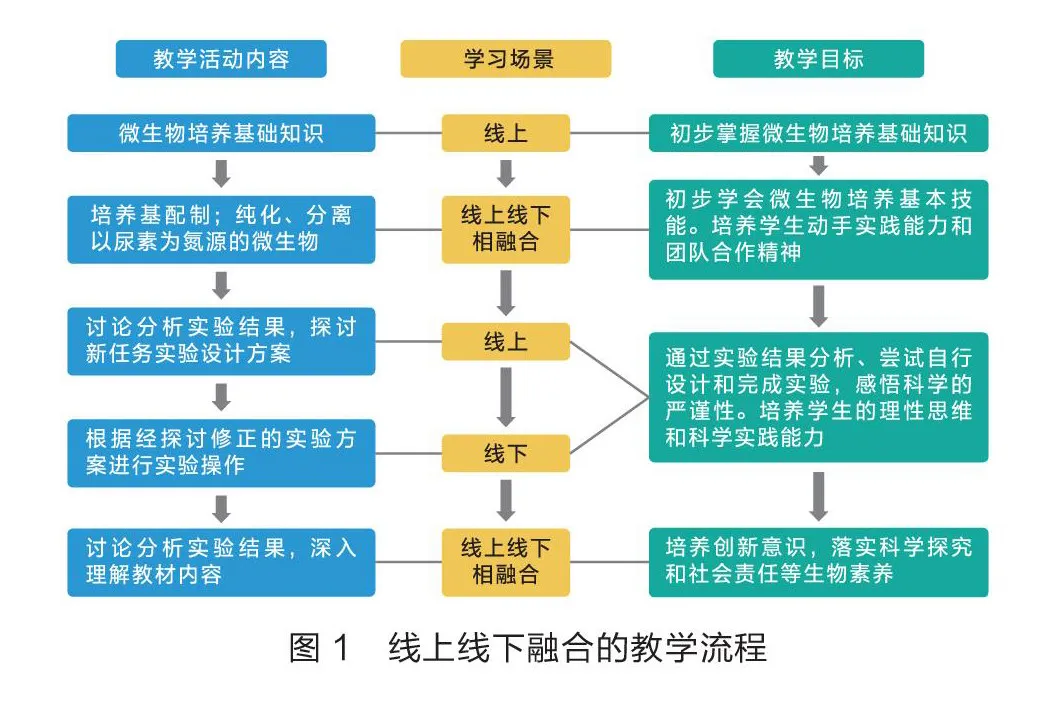

笔者为学生提供一个线上学习平台,采用“校园网络系统”+“钉钉直播”授课及答疑+微信群等多种形式相结合的方式进行教学。线上和线下教学融合的模式下,“微生物的培养和应用”的教学流程可做如下优化(如图1)。

三、线上线下融合教学的具体实施

(一)课前线上教学:学生自主线上学习与测试

笔者在课前根据教学目标,大量收集资料(如视频、文本、题库等优质课程资源),将其上传到教学平台,构建网上学习资源库。笔者针对微生物接种现场操作、实验注意事项、灭菌等制作几分钟到十几分钟的微课若干,将网上无法下载的视频进行EV录屏,供学生自主选择使用。

课前,学生充分利用空闲时间学习教师上传的资料,在独立学习的基础上提出自己的疑问,整理记录疑难问题,通过网络交流平台与同伴交流或者向教师请教。这样一来教学效率大为提高:一方面,教师不需要消耗大量时间在课堂上讲授实验原理、操作要点;另一方面,学生通过阅读资料,学习视频、微课,掌握操作要点,对后续的操作有了感性认知。

对于学生课前的学习效果,教师在平台上设置“自主测试”,可以对学生的线上学习起到一定的监督作用。通过测试,教师可获得学情信息,对学生在线上学习中遇到的问题、难点进行整理。例如,笔者在测试中发现,“无菌技术灭菌与消毒的区别”是学生学习的难点,他们对“高压蒸汽灭菌法”具体操作的理解存在较大问题。笔者根据学情进行针对性备课,帮助学生突破难点。笔者列举接种室、接种箱、接种环、吸管等无菌化的各种方法,讲解“为何牛奶消毒常采用巴氏消毒法”,强调高压蒸汽灭菌操作注意事项。

学生如要高质量完成教师布置的学习任务,除了学习教师提供的资源库中的资料外,还要充分利用网络上的资料来研习。例如,在主题教学中,学生要完成利用细菌写校名这个活动,就要上网查阅资料。学生需要根据设计好的总体方案,来选择特定菌种,如紫色色杆菌、天然荧光色假单胞菌、黄色的涅斯捷连科氏菌、橙色的耐辐射球菌、红色的沙雷氏菌等,用不同色泽、不同质感的细菌菌落勾勒出一幅幅精美的图案。学生搜索有关资料,探究具体的解决办法。笔者让学生提前提交方案,并通过点评帮助学生修改完善方案,以消除安全隐患。例如,在利用细菌写校名活动中,为了确保安全,笔者强调应选择非致病细菌。

(二)课中线下教学:聚焦于研讨与操作

通过线上预习,学生对实验原理、实验操作有了一定的理解。此时,学生对实验操作跃跃欲试,课堂也自然转向线下。线下活动主要是研讨与操作。

线下活动需要三个课时,其中两课时是连排的。两节连排,完成“培养基的配制、灭菌;纯化大肠杆菌”“分离以尿素为氮源的微生物”和“测量自来水中的大肠杆菌数量”三项内容的教学任务。第三课时,探讨、总结前两课做的实验,并开展“利用细菌写校名”的活动。

教学“培养基的配制、灭菌;纯化大肠杆菌”时,先要配制培养基,进行灭菌。配制培养基、灭菌等工作耗时较长,在组织教学时,教师可以灵活处理。上一节课学生配制、灭菌的培养基可供下一节课学生用。同一天,上第一节课的班级可用事先制备灭菌完成的培养基来接种。等待培养基灭菌时,教师利用上一节课的学生灭菌完成后的培养基进行接种。接种完成后,还可以供下节课的班级备用。教师引导学生充分利用时间探讨问题,完善实验方案。接种后,培养基要在恒温箱中培养两天。学生取出培养基,观察微生物培养结果。

第三课时,教师引导学生探讨分析前面两课时得到的实验结果,分析成败的原因。例如,对“画线分离法”的操作,学生学习成效差异很大。笔者让操作成功的学生分享成功的经验,让不成功的学生探讨存在的问题,分析原因。此外,强调“微生物的培养与应用”的重难点、易错点,引导学生做好归纳、总结。在讨论的基础上,学生完善“利用细菌写校名”实验方案,并实施。

(三)课中线上线下融合教学:利用平台展示、交流与评价

在线下操作时,学生也可利用平台进行展示或交流,利用网络查找资料。例如,探讨“测量自来水中的大肠杆菌数量”实验设计方案时,学生已经熟悉大肠杆菌的菌落是乳白色且表面光滑的圆形菌落,掌握了微生物计数的两种方法。自来水中大肠杆菌数量太少,用这两种方法计数大肠杆菌有困难,笔者适时引导学生查阅文献探寻更好的方法。经过文献检索,学生终于找到了好方法:用有滤膜的滤器进行抽滤,使细菌被均匀地截留在膜上,然后将滤膜贴在培养基上培养。对于操作中发现的问题或者实验得到的初步成果,学生可以通过平台来进行研讨、展示、交流。

分析实验结果时,笔者将不同学生的实验结果上传到平台。学生将自己的实验过程、实验结果与微课中的进行对比,与他人比较,分析优点和不足,并利用教师提供的评价表对实验进行评价。

(四)课后回到线上教学:资源积累、复习和师生跨时空互动

在教学收尾之际,笔者让教学重新回到线上。笔者根据教学反馈,分析在整个教学过程中存在的不足,然后在平台上再次补充完善。例如,发现学生对不同灭菌方法的适用范围不够清晰,笔者就补充不同灭菌方法的具体原理等相关知识。这时,笔者提醒学生在课外上线自主复习,让基础薄弱的学生通过钉钉回放直播,及时补上缺漏,跟上进度。课后检测环节,笔者允许学生多次提交,直到获得满意的分数为止。

学生可以通过钉钉私信和微信群提问,教师可以不受时空限制进行解答。教师针对共性问题录制讲课短视频,上传钉钉群,再次讲解,解决问题。例如,录制学生用“画线分离法”成功分离的整个过程以及培养后的结果,上传群里,供学生复习用。

教学任务完成后,教师将优秀的设计方案、PPT、典型的实验结果等资料收集到在线教学资源库,加强教学资源库的建设。

四、对线上线下融合教学的再思考

线上线下相结合的实验教学并不是简单的线上线下相加,也非一成不变,而是优化整合、相互融合的结果。线上教学让学生有更多独立思考的时间,促使其将抽象的微生物理论知识与实验室操作联系起来;而实践操作又进一步帮助学生加深对理论知识的理解,培养学生解决实际问题的能力。教师采用线上线下结合的模式开展实验教学,可将实验课程涉及的理论与实践有机结合,避免理论与实践脱节,提高实验的效率。

线上线下融合学习过程中,学生需要查阅文献、组织讨论,学习压力与工作量增大,少数学生有惰性,依赖教师,产生畏难情绪及抵触心理。教师通过合理分组,让学习主动性高的学生带动适应能力较差的学生,发挥同伴的教育作用。

实践证明,线上线下融合进行生物学实验教学,能有效解决传统实验教学中的问题,无论对于学生还是教师都有收获。学生的学习自主性提高,实践动手能力增强,团队合作能力得到提升。教师教学研究能力得到提高。当今是信息化时代,线上线下融合进行实验教学是顺应时代发展潮流的明智之举,有助于推动信息技术与教育教学的有效融合。

(作者系浙江省大田中学教师,浙江省临海市教研员)

责任编辑:祝元志