指向学科核心素养的生物学数字化教学

2021-12-29韩金崔鸿

摘要:数字化教学的开展,重点在教学设计,而非花样翻新的技术。教师应立足学科核心素养的培养,借助技术和数字化资源创设有助于学生构建知识的学习情境,并以问题驱动学生观察、思考与探究,让他们在活动中获得沉浸式学习体验。教师还要利用数字化手段开展即时性评价,让学生亲历评价时的反思、质疑和解释过程,促进学生更好地发展。

关键词:生物学;核心素养;数字化教学;学习评价

数字化教学是教师和学生在数字化的教学环境中,遵循现代教育理论和规律,运用数字化的教学资源实施的教学活动。它既是教育信息化的基本特征,也是教育改革发展的方向。近年来,我国一直在推进教育信息化建设与应用。然而,受经济水平、师资力量、教学设备等因素的限制,数字化教学发展极不均衡,甚至存在“新瓶装旧酒”的现象[1]。究其原因,笔者认为大多数学校还缺乏先进的教育理念,尚未充分挖掘数字化教学资源,尤为重要的是,没有将数字化教学及其评价与学科育人结合起来。那么,如何实现数字化教学、评价与学科核心素养的深度融合,笔者将以“细菌和真菌的分布”为例进行探讨。

一、问题的提出

“细菌和真菌的分布”是人教版《生物学》教材八年级上册第五单元“生物圈中的其他生物”第四章“细菌和真菌”中第一节的内容。除了观察、认识、辨别细菌和真菌菌落外,课标还要求通过实验探究细菌和真菌的分布,归纳适宜其生存的环境条件,为后面学习生物技术打基础。可以说,这部分内容是联结初高中生物学知识的桥梁,是打开“微观”世界的一扇门,对培养学生科学探究能力起着重要的作用。八年级学生从“宏观”世界初入“微观”世界,仅仅靠课本知识的学习是不够的,他们需要获得直接经验。这个阶段,学生对于探索“微观”世界非常感兴趣,也愿意与人合作学习、分享成果。

然而,由于实验需要满足培养基灭菌、无菌操作、恒温培养等一系列条件,有些教师嫌麻烦,认为反正有数字化资源可用,直接播放电教片让学生观看就行了。对此,笔者是极不赞成的。这样做不利于学生学科核心素养发展,也暴露了当前数字化教学的一个误区:只要用了数字化资源就是数字化教学,用数字化资源教学优于其他方式。实际上,数字化教学并不是要借其便利以他人的经验来代替学生的活动,它只是帮助教师实现教育目标的一种手段;实施数字化教学也并不意味着要取消传统教学,而应与传统教学相结合。少数教师甚至根本就没有上这一课,导致学生对“微观”世界的认识不深,知识出现“断篇”。基于以上考虑,笔者认为在“细菌和真菌的分布”的教学中,开展数字化教学是必要的,但是应从培养学生学科核心素养的角度进行设计。

二、教学设计

(一)思路和流程

通过“细菌和真菌的分布”的教学,教师要培养学生的学科核心素养主要是科学探究,其次是科学思维和社会责任。首先,通过创设生活情境“两百年前的手术室”,让学生认识到细菌和真菌与人类健康息息相关,培养学生的批判性思维;提出问题“细菌和真菌大多形态微小,肉眼通常看不到,如何观察细菌和真菌”,启发学生思考。接下来,通过科学史资料的研读,引入培养细菌和真菌的一般方法,让学生观察不同菌落的形态、大小、颜色,区分细菌和真菌,培养他们归纳与概括的能力。然后,让学生分组合作提出问题、设计方案来探究不同环境中的细菌和真菌分布,并动手操作,培养学生的问题意识、合作学习能力和科学探究能力。待菌落长成后,让学生观察结果,得出实验结论,自主反思,并进行小组间交流,通过自评、互评和师评,培养学生的逻辑推理和思辨能力。最后,根据研究结论推测细菌和真菌生长所需要的条件,并就“生活中如何减少或杀死细菌和真菌”提出可行的建议,培养学生的知识迁移能力和解决问题的能力,引导学生养成健康的生活方式和良好的卫生习惯。基本流程如下(如图1)。

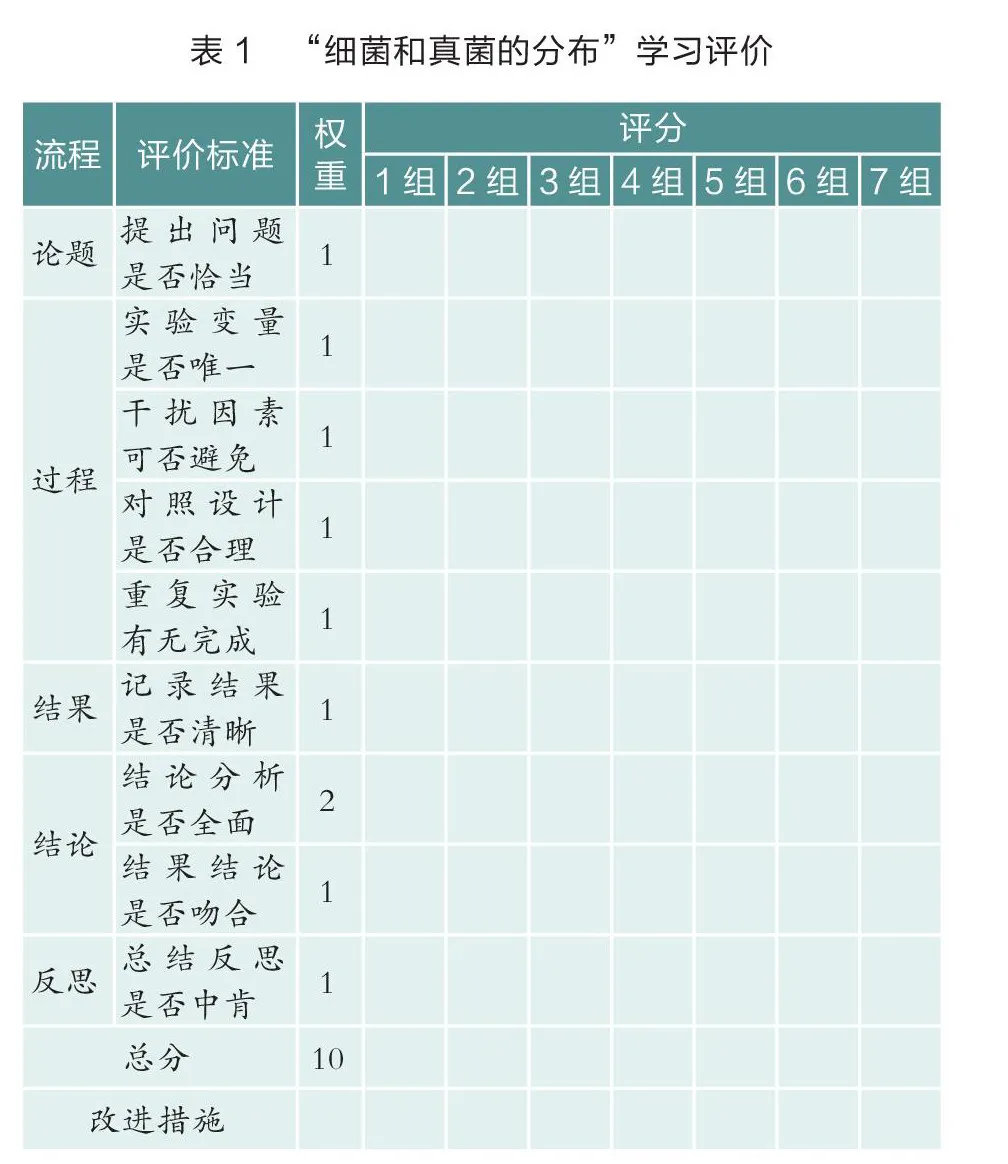

(二)学习评价的设计

基于以上设计思路和教学流程,笔者设计了学习评价表(见表1),从实验探究的角度出发,引导学生从论题的提出、实验过程、实验结果分析和实验结论的得出及反思这四个方面衡量各小组的学习表现情况。其中,实验结果分析是否全面非常重要,它决定了能否从实验中得出正确结论,因此所占的权重最大。

三、总结与反思

美国教育家戴尔提出“经验之塔”理论,将经验分成“做的经验”“图式经验”和“符号经验”三大类十个层次,底层的“直接的有目的的经验”是最直接、最具体的经验,顶层的“语言符号”是最抽象的经验,从下到上,经验越来越抽象。他认为教育应从具体的经验出发,逐步上升为抽象的理论知识。他还指出,“教学中采用的媒体越是多样化,其所形成的概念就越丰富越牢固”[2]。课例中,笔者更多地借助“做的经验”和“图式经验”促使学生构建知识,提升素养。

(一)创设情境,构建相关联的学习环境

教师用真实的情境教学有利于吸引学生学习的注意力。课例中,教师以“200年前的手术室”为情境并提问“你敢在这样的手术室里做手术吗?为什么?与现在的手术室相比有什么问题?”引入正题“在我们的身边有很多细菌和真菌”。学生了解到,很长时间以来人们都不知道细菌和真菌的存在,直到显微镜被发明。19世纪,德国科学家罗伯特·科赫首创分离培养细菌和真菌的方法,人们才开始研究细菌和真菌的特性。学生对亲手培养细菌和真菌产生了兴趣,并愿意去寻求答案。

第二次课,教师以科赫获得诺贝尔生理学或医学奖的事迹引入,告诉学生“在科赫等科学家的不懈努力下,人们对细菌和真菌的认识越来越深入,医学水平的提高使手术感染率降到3%”,将两节课关联起来。教师接着提出“如果你是诺贝尔奖的评审委员,对每个小组的实验作何评价”,将学生的热情点燃,将教学推向高潮。

(二)问题驱动,提供多元化的学习方式

在教学过程中,教师通过设置一系列的问题来驱动学生参与学习活动。在活动2“我是生物技术员”这个环节,教师提出了核心问题“在培养细菌和真菌的过程中,基本的操作程序是什么?”教师让学生观看视频进一步思考“琼脂的作用是什么?”“为什么要高温灭菌?”“为什么要在酒精灯旁操作?”“为什么要在37 ℃恒温培养?”“是否一定要在37 ℃环境下培养?”等问题,掌握操作要点。在此过程中,教师充分利用数字化资源的优点,让学生获得一种“图式经验”。在学生观看视频的过程中,教师用一系列的问题指明了教学目的,使学生的学“有的放矢”。

在“我是微生物猎人”教学中,教师提出的核心问题是“细菌菌落与真菌菌落有哪些区别”。为了让学生弄清这一问题,教师采用了多种教学方式。首先,提供大量的图片,让学生观察上面所含菌落有什么不同,通过比较和归纳得出细菌和真菌菌落在大小、形态和颜色上的特点。然后,让学生自主学习资料一,进一步了解细菌和真菌菌落的不同。接下来,提供培养好的菌落让学生观察,分组合作,判断培养皿中各有几个细菌菌落和真菌菌落。最后,让学生分组展示判断的结果并说明理由。通过这一系列的活动,学生对细菌和真菌菌落的认知从感性上升到理性,并形成了较深刻的印象。

(三)借助媒体,获得沉浸式的学习体验

生物学是一门建立在实验基础上的科学。学生只有动手做实验,才能真正领悟科学探究的方法,体验生物学独特的魅力,获得“做的经验”。这种直接的有目的的经验是最生动、最深刻的体验,记忆也是最持久的。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”细菌和真菌的培养需要一段时间,几天后学生还记得实验过程吗?数字化教学可以给学生带来身临其境的视觉感受,获得沉浸式的体验[3],帮助学生迅速理解知识,可以很好地解决这一问题。

课例教学中,教师充分尊重和信任学生,从提出问题开始,到做出假设、设计方案,再到最后开展实验,整个实验流程完全由学生自主完成。当然,必要的引导还是需要的。教师在学生做实验之前,借助多媒体,将其中一个小组的设计方案投屏,带领学生分析、讨论方案的可行性。在此基础上,学生进一步完善自己的方案,并做实验。教师细心地将各组的实验过程用镜头记录下来,为学生结合实验结果进行分析提供了有力的证据。第二次课上,教师再让学生播放视频并结合视频介绍自己所探究的问题、实验结果、结论分析和反思情况。由于学生只对本组的实验有印象,这些视频能够很好地帮助他们迅速了解其他组的实验情况,并发现不足,增强了既视感,使其获得沉浸式的学习体验,有极好的教学效果。

(四)围绕“探究”,生成即时性的学习评价

本课例教学精彩之处就在借助数字化的手段对学生的学习进行了过程性评价,这种评价是即时生成的,给学生的触动很深。在活动5中,学生对实验过程进行反思,对他人实验提出质疑,对质疑做出解释,让教师感受到他们正在向着“科学家”的方向成长。下面以其中几个小组为例介绍。

洗手组做出的实验假设是“洗手前手上细菌真菌较多,洗手后减少,按标准洗手后手上没有细菌和真菌”。结果是“洗手前有5个菌落,5秒洗手后有2个菌落,标准洗手后有17个菌落”,得出一个非常可笑的结论。他们反思道“实验过程中未及时做好标记,有顺序混乱的可能性。洗手后手上有水,水里可能有细菌和真菌。按标准洗手后为了加快手部干燥,来回走动甩水,与空气接触过多”。有的组给他们的建议是“三思而后行,做事前要先想清楚,做好计划”。还有的组帮他们指出了一个最大的问题“第一次取样时盖子完全打开了,与空气充分接触”。教师及时肯定道“微生物实验要尽可能在无菌条件下或酒精灯旁操作,实在达不到的情况下,要尽量控制开盖的幅度和时间”,同时也点明了洗手组学生实验的亮点“控制手掌和手指指腹取样面积”。

冰箱组做出的实验假设是“冰箱冷冻室温度最低,细菌真菌的数量最少,冷藏室次之,冰箱的外表面细菌真菌最多”。结果是“培养得到的菌落数为冷冻室内超过200个,冷藏室内超过19个,冰箱外表面有3个”。结论是“冷冻室和冷藏室都有大量细菌和真菌存在,甚至比外表面更多”。他们做了反思:“结论与假设不一致,是因为原以为低温环境可以杀死细菌,其实只能阻止细菌和真菌生长繁殖,还会保留细菌,有水分和有机物存在不致细菌死亡。冰箱的外表面干燥,营养物质少,还可能有紫外线杀菌,所以细菌和真菌较少。”启示是“需要定时为冰箱的冷藏室和冷冻室清洁消毒,拿出食物时要注意清洗和杀菌”。这一组取样非常严谨,剪出一个方形纸框,以控制取样的范围。无人质疑。

书本组做出的实验假设是“语文课本上的细菌和真菌比生物学课本上的多”。结果是“语文课本内页和生物学课本封面上有1个真菌菌落,语文课本封面和生物学课本内页上没有”。结论是“课本上有细菌真菌分布,但是数量都较少,使用时间与细菌真菌数量没有相关性”。他们对结果做出的解释是“语文课本封面有覆膜,取样时棉签擦拭的是书皮表面,生物学课本封面没有覆膜,取样时棉签擦拭的是课本封面纸张,两者材质不同,覆膜的更光滑,不利于细菌和真菌生长。再者,语文课本没有固定的放置位置,生物学课本常年放在阴暗潮湿的角落里,阴暗潮湿的环境更利于细菌真菌生长”。当其他同伴提出质疑“数据太少不足以支撑结论”,教师进一步追问“应该怎么办”,他们给出的建议是“应重复做实验”。还有学生指出“取样范围没有限定,没有注意细节,翻书也会导致细菌进入内页”。

学生的表现可圈可点,教学目标完成得非常好。教师并没有过多地介入,而是鼓励学生充分地思考和交流,充分体现了学生的主体地位。在这种以学生为中心的课堂上,教师和学生对学习成果的评价是多维度多层次的、逐渐深入的、逐步生成的,很好地培养了学生的批判性思维、逻辑推理、思辨能力和科学探究能力。通过自我反思、质疑、解释、建议,最后评分,学生对于如何设计实验方案、实验过程中如何控制无关变量、如何正确分析实验结果、如何改进实验方案一定会有更加深刻的认识。

综上所述,数字化教学重点不在于技术而在于设计。教师应立足学科核心素养的培养,借助数字化资源和其他媒体创设情境,以问题驱动思考,让学生在活动中获得沉浸式体验,并通过即时评价促进学生发展。

参考文献

[1] 邱丽原,孙伟超.仿真技术用于实验教学改革的思考与实践[J].实验技术与管理,2019(12):157-160.

[2] 耿新锁.戴尔的“经验之塔”理论及其现实意义[J].教育史研究,2003(2):68-71.

[3] 王洪梅,王运武,吴健.3D数字化教学资源、未来课堂与智慧学习三元关系的新探讨[J].远程教育杂志,2017(2):29-35.

(作者韩金系华中师范大学博士,武汉市实验学校教师;崔鸿系华中师范大学教授,明德教师奖获得者,中国教育学会生物学教学专业委员会副理事长,义务教育科学课程标准修订组成员)

责任编辑:祝元志