基于云教学平台的高三地理教学实践及思考

2021-12-29刘晶

随着课程改革的不断进行,各课程的教学目标已由原来的知识识记与运用转变为核心素养的培养。高考也对中学教育教学提出了全新的要求,如突出选择性、强化自主性。这都要求教师善于运用现代信息技术,应用新的教学方式优化教学内容及教学环节,转向高效的个性化精准指导。

以往的高三地理课堂通常采用教师讲、学生听的教学模式,学生很难有机会和时间进行地理知识系统的自主构建。加之课堂时间相对固定,一旦学生在课堂上没有将教师讲的知识完全消化吸收,课后也很难再对本节知识进行有效回顾。云教学平台的出现则很好地解决了这个问题。2017年,学校高三年级尝试引入云教学平台进行小规模的教学实验。2020年年初,云教学平台系统正式全面上线,在疫情期间发挥了重要作用。教师可在云教学平台的课程系统中上传丰富多样的教学资源,通过发布学习任务的方式引领学生独立思考,鼓励学生自主学习,提高复习效率;同时,加强对学生学习情况的诊断,实施精准教学。这对于培养学生的地理学科核心素养、提高综合思维能力具有非常重要的意义。

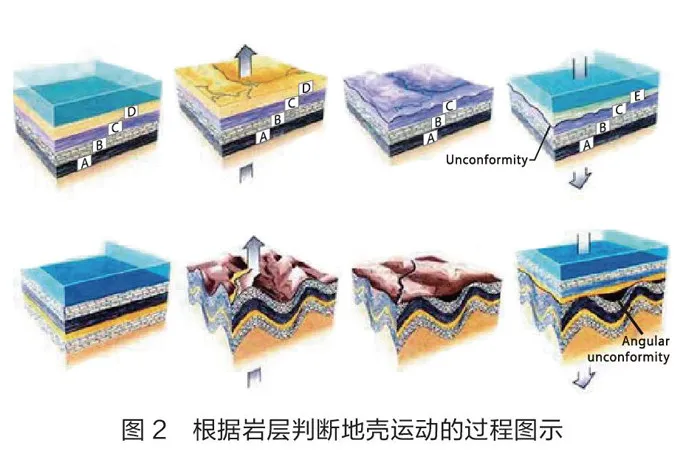

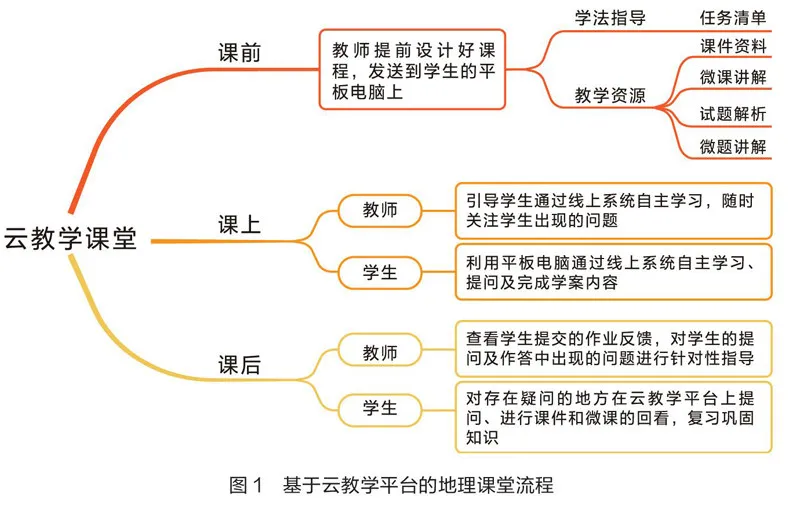

现在,我们初步建立起一套基于云教学平台的高三地理课程流程(如图1),并在教学中运用,产生了非常好的教学效果。本文以自然地理中“内力作用与地表形态的变化”的内容为例,说明教师如何在日常复习教学中构建基于云教学平台的高三地理课堂。

一、课前准备:构建学生自主学习课程

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。地理学科核心素养主要包括人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力,它们是相互联系的有机整体。

课前,教师根据教学主题“内力作用与地表形态的变化”将学案内容划分成若干学习任务,提出明确的自主学习任务清单。因为在地质作用的教学中已经介绍了“内力作用的具体表现形式及其影响”,所以本节课的教学重难点是:板块学说和地质构造。据此可将本节课的教学任务分成3个自主学习任务清单。

任务一:板块构造学说

任务二:地壳运动的足迹——地质构造

任务三:课堂练习,进行知识巩固和应用

同时,预判学生可能存在问题的知识难点,在对应的任务下上传课件资料和微课讲解。比如,对于学生来讲,本节中的“板块运动学说”是比较难理dUOcaHVQZIM6Z/gRb/ux55GjblzeGOMiVlKSXHLzrNw=解的知识点,所以我们准备了大量关于内力作用及板块学说的图片、文字说明课件,同时配备了与课件对应的微课讲解材料,帮助学生理解板块构造学说及学习难点和易出错的地方。本节的另一难点是学生常混淆地质构造、地质作用的概念,所以我们专门准备了关于“地质作用与地质构造”关系的讲解微课,帮助学生克服这些学习障碍。

实践中,我们发现云教学平台上的课件和微课不能太大,不要追求知识面面俱到,最受学生欢迎且有效的是小微课及课件,只针对一个主题或知识点进行讲解,所以通常将微课时长控制在5~8分钟,最多10分钟。

二、课堂教学:利用云平台开展教学活动

(一)借助线上系统,学生自主学习

课堂上,教师要先明确本节课的学习任务及主要知识点,引导学生在平板电脑上根据学习任务清单自主完成当天的学习任务。此时,教师的主要任务是观察、关注学生的学习状态,回答学生在线上平台和线下课堂的提问,并对出现较多的提问及时在系统中进行材料补充或班级中给予统一讲解。

自主学习过程中,学生可以根据个人喜好选择学习顺序。比如,先进行知识部分的学习,弄清相关知识点再完成配套课堂练习;也可选择直接做课堂练习,遇到问题再查阅对应的知识点,进行回顾和相关扩展。例如,对于学案上的配套练习,我们基本配备了试题文字解析;对于部分有难度的试题,还配备了微题讲解视频。这样,学生在做完题后可以直接在系统上对答案进行解析,对于有问题的题目选择看微题讲解视频。在这样的课堂环境下,学生的课堂实时进度是不一样的,但能真正实现按照自己的学习节奏做题和复习。

(二)及时发现学习障碍,实时沟通讲解

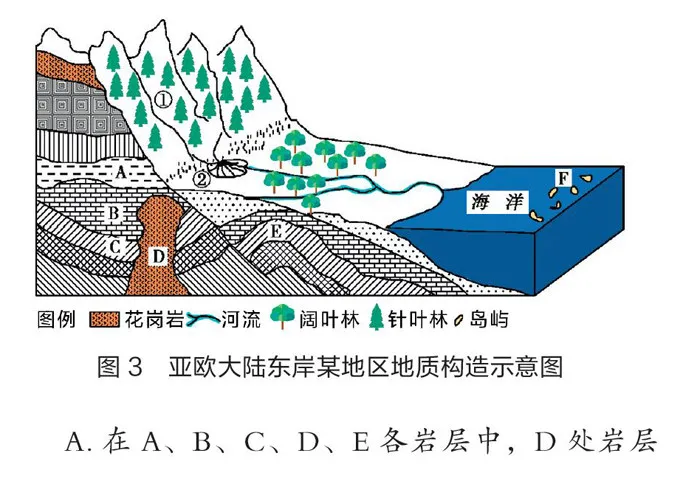

课堂教学中,教师要及时发现学生可能存在的学习障碍并给予解决。比如,笔者发现,学生在理解“根据岩层判断地壳运动的过程图示”内容时存在一定的困难,很多学生看不懂如图2所示的过程示意图。此时,笔者及时中止学生的自主学习,基于此内容进行统一讲解,并在课后及时补充针对地壳运动过程知识的微课视频,便于让在课上理解力稍弱的学生课下能自主回看和巩固复习。

除了存在一些知识难点外,一些问题还可能让学生出现思维陷阱。对此,教师可通过查阅线上平台系统的练习反馈,及时查看学生做题的正答情况,以便对典型的思维错误及时纠正和提示。例如,图3为“亚欧大陆东岸某地区地质构造示意图”,读图判断:

A.在A、B、C、D、E各岩层中,D处岩层年龄最小

B. F处岛弧是板块相互碰撞挤压形成的

C.断层的形成时间早于B地层的形成时间

D. C、E两处为地下采煤区,E地区更易发生透水事故

根据题目信息,此地位于亚欧大陆东岸,F处岛弧由亚欧板块与太平洋板块相互碰撞挤压形成,B是正确答案。查看系统上学生的做题反馈时,发现这道题学生的正答率偏低,且错误选项集中在D项。

在A、B、C、D、E各岩层中,D岩层为花岗岩,为侵入岩体,图示中它只侵入了B、C、E岩层,而没有侵入A岩层,因此D的岩石年龄并不小于A岩层,A选项错误;由于断层破坏了B地层的完整性,则断层的形成时间晚于B地层的形成时间,从而可以得出C选项错误。对于A、C两个选项,学生选错的人很少,说明对于这两个选项涉及的知识点,他们掌握得比较好。

D选项涉及的场景是生活中地下采煤区什么地方容易出现透水事故。根据图示信息,C、E两处为层状的沉积岩层,E处岩层向上拱起形成背斜,C处岩层向下弯曲形成向斜,向斜更易储水,所以两处同为地下采煤区,C处更易发生透水事故。如果简单地考查学生哪种地质构造储水,绝大多数学生应该没有问题,但现在学生集中在D选项上出错,说明他们遇到真实的生活情境解决具体问题的能力不足,在地质构造储水与煤矿易发生透水事故间未能建立很好的关联,课堂上可以基于这个知识点及生活中可能存在的关联情境进行扩展,提高学生举一反三和解决真实生活情境中地理问题的能力。

(三)关注系统提问,进行个性化指导

教师在课堂学生自主学习过程中,要及时关注系统反馈端学生的学习状态和作答反馈情况,进行课堂答疑和作业批改,发现学生答题中存在的个性化问题,进行个别的针对性辅导。比如,查看这节课的课堂练习反馈时,笔者发现在1道线上练习题下有个几乎从不在课堂上提问的学生的提问。这个练习题是阅读川藏铁路沿线区域简图,指出图示区域具有的特点。其实,选择此题正确答案的难度并不大。这个学生提出的问题涉及对设问的理解视角问题。图示区域限定的范围中,河流的流向主要显示的是自北向南,而不是通常意义上中国长江干流的自西向东。这个问题反映出学生的审题能力偏弱,对设问关键词的把握不够,也可能是信息提取能力不足,不能基于图中信息做出合理推断。于是,笔者首先回答学生的疑问,课下为这个学生单独推送了一些提取信息及训练审题能力的题目,加强指导。

这个学生的提问也反映出云教学平台的另一好处,就是鼓励比较胆小或不爱提问的学生线上提问。例如,此次提问的学生,性格较为内向,平时几乎不和教师交流,除非教师主动找他,而云教学平台则为他提供了可以放心提问的平台,无需紧张,也不必担心因问题太简单而引发同学嘲笑。有了云教学平台,不少学生展现出不同于其日常学习生活的另一面,在平台上频繁地提出自己的疑问并得到教师的及时反馈,加深了师生间的进一步了解。

三、课后反馈:定时回收作业,进行教学反思和指导

这个基于云教学平台的课程体系的最大特点是配备了全套的线上课程资源,并在课程资源提供上做到拥有更细分的模块、更丰富的内容、更多元的形式。每个课程模块小而精,聚焦一个知识主题,让学生完成每一课程任务都觉得压力不大,更有学习的意愿。同时,对于每一课程,都配有学法指导、学案、检测、PPT、微课、试题文字解析及微题讲解等,学习资源充足,方便学生自主学习。

课后,教师可在系统上设定作业回收时间,定时强制回收,也可随时查看学生作业的提交情况,对学生的作业反馈情况做到心中有数。同时,云教学平台的线上系统能够提供一些柱状统计图,直观反映学生每道题目的提交情况,同时下面详细标注哪些学生已提交、哪些学生未作答等,让教师一目了然。教师还能够在系统上查看每个学生提交作答的详细情况,对于作业中学生出现的问题可以留言进行针对性指导,也可对出现问题或错误较多的截图、整理,在下次课前做集中讲解指导或录制补充微课上传,供学生下载。

除了同一课程中学生任务的个性化学习选择外,还有复习专题的个性化选择。基于学生需求和学情,我们不仅提供了一些常规的高频考点和重难点专题,还专门提供了一些选择性专题。如“北京地理”专题,主要针对区域地理特别是对北京区域地理不了解的学生;“中国热点区域”专题,主要是为中国地理知识掌握不牢固的学生提供的;“综合题思维训练”,主要针对综合题得分能力较弱的学生等。这些小微专题并不要求所有人学习,教师将相关专题课程资源上传到平台上,供学生根据自身实际需求进行个性化选学。有相应需求的学生在课下学习对自己有帮助或想要学习的专题内容,遇到问题可以和教师在平台上沟通交流,得到相应的指导。

除了学生主动选择学习内容外,教师也可针对特定群体学生定向推送一些学习资料。比如在检测练习中,发现部分学生在绘图类题目中经常出现各种问题,拿不全分数,而这类问题又是高考中的高频考查内容,这时可以将对绘图类题目掌握不牢固的学生集中起来推送关于绘图指导的小微专题课程,进行针对性的个性化指导。

在基于云教学平台的课堂上,学生不再是单纯的知识接受者,而是课堂的积极参与者,师生关系更加平等、积极。课堂走向依据的是学生的学习情况,而不是预设的教学计划,课堂教学内容是不断动态生成的,这对教师的课堂反应能力和应变能力提出更高的要求、更大的挑战。同时,根据云教学平台上课内课外大量的互动交流和反馈信息,可以让教师更清楚学生到底需要什么样的地理课堂,明确课堂教学方向。同时,大数据分析也在很大程度上节约了教师的时间,让教师有时间设计更为精准的教学活动。

当然,由于云教学线上系统运行时间还不长,基于云教学平台的地理课程建设还存在不少问题,需要进一步完善。特别是课程资源建设需要花费教师巨大的精力和时间,这也对教师提出一个巨大的挑战,不能靠一人或一时之力完成,需要备课组所有教师一起努力,不断修订完善。此外,还有一些问题需要进一步思考,如怎样设计才会让课程资源更加合理、有效,课程资源怎么从1.0升级到2.0,课堂上学生自主学习和教师讲解的时间怎么分配才更加合理,课程内容和专题怎么设置才更贴近学生的思维,利于学生地理学科核心素养的形成等。但无论如何,基于云教学平台进行线上课程和线下教学的融合是未来地理课堂教学的方向,我们会在实践中不断探索,努力完善这一课程。

(作者系北京大学附属中学地理教师)

责任编辑:孙建辉