浅析“金镶玉”工艺之错金银工艺

2021-12-28金睿辰孙佩妮

金睿辰,孙佩妮

中国地质大学(北京)珠宝学院,北京 100083

1 “金镶玉”之错金银工艺简介

1.1 金玉结合、“金镶玉”的历史文化寓意

中国作为四大文明古国之一,有着独特而又悠久璀璨的金玉文化。在灵魂深处,我们笃信美玉有灵,金贵吉祥。金玉的结合也有着丰富多彩的文化内涵和吉祥寓意。哲人老子在“金玉满堂,莫之能守”中就曾用“金玉”来形容财富积累的巅峰状态;《诗经·小雅·鸿雁之什·白驹》中又有“毋金玉尔音,而有遐心”的句子,其中金玉用作珍惜之意;《白虎通义》中更是把金玉和君子的品德联系起来:“玉以象德,金以配情……玉饰其本,君子之性,金饰其中,君子之道,君子有黄中通理之道美素德”[1]。金和玉质地稳定,因此,除了象征高贵纯洁、尊贵吉祥与超凡脱俗外,也是定情和婚配的象征,有着天作之合、情定终身、幸福美满的寓意[2]。元末明初的杂剧《玉梳记》中,主角二人将“玉梳”分为两半作为信物,历经磨难后最终走到一起,“玉梳”被金镶完好后永存留念。故事中的金镶玉既有修复的作用,也象征着爱情的忠贞[3]。

“金镶玉”错金银的文化,便是在金玉文化的根源上发展而来的。而在器物上,金与玉的色彩交相呼应,又带来了一种异样的惊艳。

1.2 金镶玉工艺的分类

“金镶玉”工艺是中国古老的金玉结合工艺的总称,其工艺技法主要分为两大类:包镶嵌宝石工艺以及金银错嵌宝石工艺(简称错金银或金银错工艺)。其中,包镶嵌宝石工艺与花丝镶嵌工艺在技法上是基本一致的,它们的区别主要在于器物成型的主体所采用的材质不同,前者是玉石而后者是金属。而错金银工艺,是以玉石为载体,以玉雕技艺为基础,把细金属丝以及宝石镶嵌入开好的玉石凹槽当中。需要指出的是,严格来讲,传统意义上的“金镶玉”错金银工艺更宜被称为“玉镶金”错金银工艺,因为它是以玉石为基础在其上镶嵌金属,而不是以金属为主体在上面镶嵌玉石。目前,包镶嵌宝石工艺得到了较多的重视和传承,而错金银工艺却因为大众了解甚少、工艺复杂等原因未能得到很好的推广与传承。

1.3 错金银工艺简介

错金银工艺,其制作原理是根据设计好的图案和纹样在基底材质上刻出深0.5 毫米左右的梯形燕尾槽,如需镶嵌宝石则需在基底材料上先刻出能够使宝石严丝合缝嵌入其中的凹槽,随即紧依宝石边缘也刻出梯形燕尾槽;再利用金属的延展性,选取0.26~0.28mm 的细金属丝经过打制、煅烧到与燕尾槽外部宽度相差无几时再通过外力的不断敲击、挤压将金属丝嵌入槽中,并将高出器物表面的金属丝错磨掉,使金属与器物表面连接处自然平滑;最后再利用亮抛光技艺释放金属璀璨的色泽,呈现出低调优雅中透露高贵奢华的美感。错金银工艺使在玉石上“作画”成为了一种奇迹般的视觉盛宴。

错金银工艺主要有三个选材要素:错嵌的金属种类、成器的基底材料材质种类以及其上错嵌的宝石种类。传统的错金银工艺一般选取颜色统一的和田玉作为基底,其上错嵌金丝及银丝,常与薄胎技艺等高超的玉雕技艺相结合,很好地将金玉两种材料融为一体,达到一种异样的惊艳感。广义上的错金银工艺选用的材料多样,在金属方面可以选取任何有良好韧性、光泽以及延展性的金属,但多数还是采用金、银、铜,或者将它们结合使用,使美感与价值并存;在基底材料方面,选择的标准是要质地较为坚硬,同时细腻坚韧,颜色纯净统一,这样成器表面的线条才能够均匀流畅。现已有“金镶木”(图1)、“金镶水晶”等创新尝试。错金银工艺应用的宝石也有讲究,宝石的透明度一般应与基底材料的透明度保持一致,例如玉是不透明或半透明的,作为基底材料时宜用红珊瑚、绿松石、青金石等搭配,而当水晶用作基底材料时一般镶嵌红蓝宝石、祖母绿、橄榄石等,讲究透明度之间的协调性;且在挑选、镶嵌宝石的过程中也会追求传统文化的呈现、传承以及视觉色彩的搭配和谐。

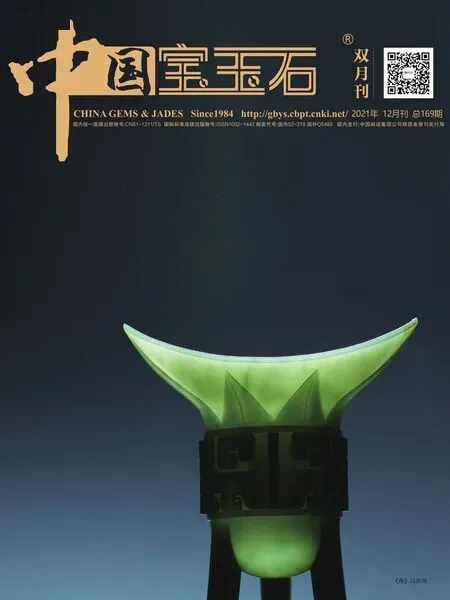

图1 青玉薄胎错金吉祥如意碗配“金镶木”底座 郭卫军作品Fig.1 Eggshell gray jade bowl with Filigree Inlaid Jade and Filigree Inlaid Wood pedestal,by Guo Weijun

2 错金银工艺的历史演变

错金银工艺最早可追溯到商周时期。其时,王公贵族们将黄金和白银镶嵌在青铜器器皿、车马器具、兵器及生活用品等器物和陈设艺术品上用以做装饰图案[4]。如商周错金青铜鼎便采用镶嵌法,用金丝和金片在器物表面勾画出祥云图案[5]。

错金银工艺兴盛于春秋中晚期,在战国至两汉时期发展成熟并得到广泛应用,成为了王权贵族的精神象征。如著名的文物——吴王夫差矛、越王勾践剑和曾侯乙编钟的表面都有着错金而成的铭文和图案[6]。该时期对于错金银工艺的记载有很多,如“美人送我以错刀,何以报之以琼瑶”(张衡《四愁诗》)、“错金,以黄金错其文”(《汉书·食货志》)等等。该时期的墓葬内也出土了大量错金银文物,如战国中山王墓中的错银双翼神兽、春秋中期晋国的栾书缶等[7]。东汉后,由于金银材料大量减少,新材料工艺出现且漆器被大量运用,错金银器物较为少见[8]。

唐代时,错金银工艺在酒壶、铜镜等日常用品的装饰上仍有所应用,如在银器上错黄金等[4],但错金银器物已经不是时代的主流。后来,这种工艺走向了没落。

直到清乾隆年间,随着痕都斯坦玉器的引入,错金银工艺才又迎来了一个小的兴盛期。当时痕都斯坦进贡的玉器采用金银错嵌宝石工艺,器形别致,胎体薄如蝉翼,图案主体一般为茛芎或铁线莲、菊花等。乾隆皇帝对此喜爱万分,并命宫廷造办处仿制了一批错金银玉器,“此在前代偶然一见,谓之鬼工”[6]。这项工艺此后只为朝廷所用,然而清道光以后,国势衰微,错金银工艺随之失传。

20 世纪40 年代,玉雕大师潘秉衡经过多年研究,曾一度再现了错金银工艺,并于1964 年创作玉雕作品《碧玉嵌丝碗》[9]。然而随着潘秉衡老艺人的离世,错金银工艺再次失传。

近年来,玉雕大师马进贵、郭卫军等人潜心研究、发掘并继承了错金银工艺,并在此基础上进行了创新的尝试,使得错金银工艺品(图2)得以再次问世。在一代代匠人的努力下,错金银工艺现已被列入国家级非物质文化遗产,得到了一定的保护和重视。

图2 白玉错金嵌宝石龙凤套壶 郭卫军作品Fig.2 White jade set of pot with Filigree and Gem Inlaid Jade,by Guo Weijun

错金银工艺在发展的过程中,其内涵也得到了扩大和丰富。目前关于错金银工艺的界定问题仍存在争议,如现有文献对于“鎏金是否属于错金工艺的一种”观点不一,对此的争议可能始于《说文解字》中对“错”的解释:“错,金涂也。”然而据史树青先生在《我国古代的金错工艺》中的介绍,已有文物证明“错,金涂也”的解释不够全面,并不是金错的本意[10]。可见,虽然错金银工艺的内涵在其发展过程中得到了丰富,且现在从广义上讲错金银工艺有多种方式,但严格来说,只有通过成器、堑槽、嵌金、磨错的步骤来实现对器物的装饰的工艺,才可以被称为传统的错金银工艺。

3 错金银工艺的传承与创新

总体而言,虽然错金银工艺得到了传承,但其发展仍受到很大的局限。传统错金银工艺的盛行时期距今已久,保存下来的错金工艺品数量有限,相关文献数量也极少,缺乏对错金银工艺系统而完整的论述,也缺乏全面的著作发表,仅有一些院校的科研人员和设计者对错金银工艺进行了研究[11],深入研究者少之又少。本节基于作者对“金镶玉”错金银大师郭卫军老师进行的采访以及对郭卫军老师工作室的实地调研,结合前人文献,浅谈错金银工艺的传承与创新,以期为错金银工艺以及传统工艺的保护与推广出一份力。

3.1 错金银工艺的传承

工匠,“匠于心,工于技”。在对郭卫军老师采访的过程中,我们多次听他提到“君子持玉,首善其德”这句话,这曾是他的师父对于他的谆谆教诲,如今也变成了他的从业准则以及对于徒弟的殷切期望。“无论何时,先做人,再做事”,这个朴素的道理不仅仅适用于错金银工艺的传承,更是各行各业、每一个人从业与发展的根基所在。

“无知”也是整场采访中被郭卫军老师反复提到的一个词。“学习玉雕的过程难免会感到枯燥,请问您是怎么坚持下来的?想过要放弃吗?”“没有,大概是因为‘无知’吧,没有看过外面的花花世界,也没有那么多的选择”。与其说是“无知”,不如说是一种“单纯”,而这样的“单纯”带来了错金银工艺传承中最为宝贵的“纯粹”。一百平方米左右的厂房,十四岁来到北京学艺的郭卫军老师在这里默默学习了十年。这十年间,没有玩伴,没有娱乐,有的只是玉雕机的轰鸣,以及晚上映在墙上的影子。十年辛苦不寻常,幸的是成就了“痕玉郭”错金银工艺传人。工匠精神的核心是将一件事做到极致,工艺的传承需要的正是那一份单纯到极致的纯粹,那一份令人敬佩的纯粹。

3.2 错金银工艺的创新

与纯艺术不同,像“金镶玉”错金银这样的工艺是艺术创作与生产生活技术的有机结合,必须以市场环境作为创新导向。市场环境的发展弹性相对有限,却具有决定一项工艺创新成败的“一票否决权”。因此,工艺创新一定是在把握市场行情后“偶尔”进行的精准改变。“领先一步,是先驱;领先两步,就是先烈”,可谓是对于工艺创新性质的精确概括。郭卫军大师曾推出过《水晶错金嵌宝石象尊》(图3)等广受喜爱的错金银工艺创新产品,但也有刚一面世便无人问津,从此被束之高阁的作品如《威尼斯面具》。这些都是工艺创新“铁律”的佐证。

图3 水晶错金嵌宝石象尊 郭卫军作品Fig.3 Crystal elephant-liked wine vessel with Filigree and Gem Inlaid Jade,by Guo Weijun

以中国非物质文化遗产“金镶玉”错金银工艺为代表的中华传统工艺自悠久的历史中走来,自上下五千年人类智慧中脱胎与成长,以传统文化的精粹孕育了工艺的灵魂。可以说,扎入传统文化有多深,工艺的创新之路就会有多远。在以市场为导向的基础之上,将传统元素与流行元素有机结合,更能够焕发工艺创新的精神活力。例如,郭卫军老师创作的《鸟巢》系列作品(图4),与金镶玉奖牌联动,将时尚独特的鸟巢体育馆外部几何纹样以错金银工艺的形式呈现在玉石之上,金玉良缘暗合奥运盛事“和”的主题,在时尚前卫中将中华文化的磅礴大气、开放包容体现得淋漓尽致,深受消费者的喜爱。

图4 《鸟巢》系列 郭卫军作品Fig.4 Bird’s Nest Series,by Guo Weijun

3.3 错金银工艺的推广

以“金镶玉”错金银工艺为代表的传统工艺,有其保护与传承的特殊性。工艺的原理往往并不十分复杂,但操作过程中的“经验”却是一代代匠人口耳相传、亲自操作后总结的智慧结晶,手上功夫的深浅直接决定了作品的成败。“无他,唯手熟尔”。例如错金银工艺燕尾槽仅深0.5 毫米左右,在操作时肉眼难以看清,全凭匠人的经验雕琢。因此,传承传统工艺,重在培养工艺的传承者。而这一切的前提是传统工艺的推广,推广带来的认可度一方面带来资金与市场,另一方面可以吸引来工艺传承者,而这两方面构成了工艺传承的有机整体。一直以来,郭卫军老师都在高校进行错金银工艺的义务讲座,令更多的人了解了错金银工艺;他还创新推出了玉雕教学的少儿班和成人班,令“燕京八绝”之一的玉雕以及宫廷错金银工艺以这样新颖的方式“飞入寻常百姓家”。近年来国家推出的《我在故宫修文物》等纪录片推动了青年人学习传统工艺、投身文物修复工作的热潮。这些都是推广传统工艺的极好范例,而我们还需要更多的推广形式、更广的推广渠道,让更多的传统工艺“站在观众面前,站在聚光灯下”。

4 结论

传统的错金银工艺以玉石为载体,以玉雕技艺为基础,通过把细金属丝以及宝石镶嵌入开好的玉石凹槽当中来完成对器物的装饰,而广义上的错金银工艺选取材料以及表现形式更加多种多样。作为“金镶玉”工艺的一个重要分支,错金银工艺拥有悠久的历史,将金与玉结合起来,促成了“金玉良缘”的美好意境,其工艺表现形式更是使在玉上“作画”成为了可能,带来了一种独特的惊艳之感。虽然错金银工艺得到了一定程度上的传承,但其发展仍受到很大的局限。在当下,错金银工艺需要更加系统而完整的研究,需要设计者、从业者在新时代新视角下根植于传统进行的创新,以及社会各界对于这项非物质文化遗产的关注和重视。期望错金银工艺能够在当下、在未来都焕发出勃勃生机,向世界展示中国技艺、中国创造!