重返在春日

2021-12-27

两年半后的春天里,我又一次来到塔什库尔干,这一次是为了杏花。最近,“内循环旅游时代”的中国各地为了营销旅游开始发布“花期预报”。比如新疆盛开的杏花,从3月底到4月中,将从南到北,依次在喀什地区的塔县、吐鲁番的托克逊县和伊犁州的伊宁市周边盛放。

但蒙古国吹来的大规模沙尘暴却把整个北方都埋进了沙堆里,天山以南也一样是重灾区,花期花色都非常不乐观。既来之则安之,我报了一个喀什出发的三天两晚旅行团,同行者除了司机师傅福顺,就只有一个在深圳运作服装贸易公众号的姑娘Bohol。喀喇昆仑再高,沙尘也要追着来,甚至快覆盖了近8000 米高的公格尔山。

虽说是“跟团游”,但我们这个团其实更像是自驾游,而这样一来,有向导的“团游”之好处就数倍放大开来。首先,福顺师傅是退伍汽车老兵,技术过硬,且熟知每一个景点的特殊观看角度。其次,同行姑娘也能吃苦不矫情,对眼前沙尘与在线旅行商户宣传图的落差完全接受。途中阿克陶县境内,当其他游人只知道在柯尔克孜族牧民点的观景台,远眺白沙山前的布伦库勒湖时,我们已经窜到高大的白色沙堆跟前,一半是冰层一半是湖水的景象,也挨着岸边通透的蓝冰延展开来。我们似乎跑赢了沙尘,在唐玄奘西游途中遭遇巨蛟的喀拉库勒湖边,清晰地看到了慕士塔格峰、九别峰和公格尔峰接力攀高的神奇全景。再往前,拐过一个山口,慕士塔格能看到的四条冰川,如四支翻倒来的蛋筒奶油冰淇淋,勾引着有技术、有训练、有准备的职业攀登者前去探险。

运气不赖,沙尘暂未抵达塔县县城,我也才有机会按着团队行程,转了两年半前没进过的石头城。而今这里已经是有着非常规整服务的景区,白皮肤蓝眼睛的塔吉克族姑娘在前台迎客,“早上好,欢迎做冰山上的来客。”汉代时,这儿曾是西域三十六国蒲犁(又名羯盘陀)的王城,唐朝统一西域后,在王城旧址设立了葱岭守捉所,至元朝初年,更大兴土木扩建城郭。历史的风雨、战火的摧残,更多还是生活形态的巨变,让王城早成了徒留套层石堆和残垣断墙的废墟一片。从台地往上眺望,倒也因时间赋予的沧桑感而显得苍凉壮阔。

石头城下方是开阔的金草滩。周围是一个热闹的大团,只在他们的向导以塔吉克语唱起那首本民族名曲《古丽碧塔》(即《花儿为什么这样红》原曲)时,才安静下来拍视频。我趁机“蹭”进他们的团队中,跟名叫热娜的向导姑娘聊起来。她告诉我:“《冰山上的来客》里,热瓦普及其唱词还有发送情报的功能,这是有历史依据的。我们塔吉克族以爱国戍边而闻名,几百年来的护林护边工作中,都会这么相互传递情报。”

虽然正值塔吉克族传统的肖贡巴哈节末期,但要想在疫情年代看到人群聚集的激烈叼羊大赛注定是奢望。唯一的“节庆味道”,只是景区民族村里的另一名向导,用手机加蓝牙音响在旅游接待户大院里播放起电音节拍的“鹰舞”,带着两位租好民族服装的广州女孩跳了起来。

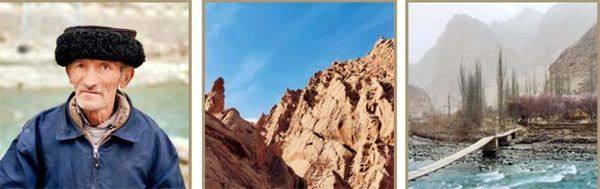

非景区的塔吉克人家也很容易拜访。同样是托格伦夏村,同样是与两年半前一样的村口值班景象,只不过从之前的禁入劝返,变成了如今的欢迎光临。我们走进正在土坯墙顶装饰彩旗的一家,塑胶草皮从大门口一直铺到屋前,只可惜言语不太通,只能大抵看看屋强上的那些奖状——高二1000米冠军,莎车县执行任务表彰……面前这个帅气青年,应该是一个曾进过部队的体育特长生吧。

暴雪裹挟着沙尘,阻断了全长30 多公里盘龙古道的高海拔部分。虽然我们有幸没被困于山顶,但也好奇那该是怎样一番可怕景象。我们总以有限的形容,把川西色达、墨西哥瓜纳华托、意大利五渔村、丹麦法罗群岛,说成是上帝打翻了调色板。这么看来,上帝时常不满意自己的作品,经常打翻调色板,而且并不一定总能意外成就美丽风景,比如白雪和黄沙调在一起,将会是人们避之不及的风景吧。

身处瓦恰乡尽头,面向螺旋上攀的几百个弯(说法从200 多到600 多不等),身旁巨大路牌矫情地写着:“今日走过了人生所有的弯路,从此人生尽是坦途”。然而,大雪沙尘封路的现实,只能让我们走到半山腰不到,回看来时路,不知是不是该哀怨:“又得折回头再走一遍前半生的所有弯路?”

杏花之旅从进到塔莎古道深处才开始。这条据信是唐玄奘取经归来行经的千年古道,本来根据东端地名叫作“喀群古道”,2005 年冯其庸先生考察时,才取首尾城镇(塔县、莎车)之名,改称做“塔莎古道”。不过或许因为向东往莎车县翻山而去的路段实在险峻难行,当地司机一般宁肯从喀什绕远路,都不会轻易走完塔莎全程。

沿塔河逆流而上,涓涓细流林立着的陡峭的乱石,渐渐过度为较宽阔的水面,直至位处班迪尔乡的下坂地水利枢纽工程,才是又一番白色浮冰与湛蓝湖水整齐划开的壮阔神奇景象。工程总库容8.67亿立方米的这座下坂地水库实在狭长,为沿岸、县城和再往下的低海拔山区域提供生态补水和春旱供水。

终于,一树粉嫩的花朵出现在库克西鲁克乡的路旁,“形色识花App”却告诉我这是山荆子。往前一截,一座牛棚前,同科同形同色的杏花,才全面盛放开来。我提议往岔道进去看看,果然山崖边,全是盛开的杏树,在灰头土脸的屋舍和尘埃浓密的路边,竞相用粉色扩充着自己的地盘。福顺师傅也非常惊喜,“昨天进来的同行师傅们都说一棵杏花树都没开,他们显然没发现这个岔路口!”并且进行了一番开花的科学分析,“这边靠近岩石,可能阳光就能被反射,让这片树木升温催熟开花,而路基下面的河畔就完全光秃秃的。”刚放学的塔吉克族小孩也冲了上来,主动充当欢笑的“花模”。他们带我们翻过栅栏,找到最好的俯瞰点。同行姑娘Bohol实在深得孩子们喜愛,不一会儿,就被六七个围住牵着,往杏花小道深处狂奔起来。相比之下,我这个冷酷大叔就只能贡献出一袋喀什大巴扎买来的葡萄干,三两把就被孩子们抢光了。

经过那座网红却还没来得及绽放杏花的幸福五号桥,我们抵达这一晚要住宿的阿勒玛勒克村。已经有不少越野车开过塔河上的桥,进到各村民小组。被称为“老法师”的资深摄影爱好者们,不少已经带着“长枪短炮”在这儿待了3天。退休后的他们有着充足的时间和银两,不等到花开誓不凯旋。铺满毯子的大通铺上,我们吃完一份拌面——相比美食遍地的维吾尔族地区,放牧为生的塔吉克族确实不善于烹饪。屋主在乡里做小学老师,我跟他聊了几句。当地的行政区划把包括该村的塔尔塔吉克民族乡划给了克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿克陶县。屋主的孩子也就选择去阿克陶县而非更近一些的塔县读中学。

新疆有着最严格的疫情防控政策。抵达之前,建议准备好核酸检测阴性证明,若有条件,还可以带好疫苗接种记录。抵疆后,可能还要经历不止一次咽拭子核酸检测,习惯了就好。检测不仅免费,而且不用等候,测完即走。

去塔什库尔干需要准备边防证(边境管理区通行证)。疆外游客可以带上身份证到喀什行政服务中心办理,一般情况下10分钟就能办好。无论自驾还是团队,最好都把办边防证列为出发当天早晨的第一件事。随着中巴铁路工程中国段项目的不断推进,到塔县务工的劳动人员越来越多,办边防证可能要等候一两个小时。

喀什沿用全国统一的北京时间,但天亮和天黑要比内地晚3小时。内地游客需要一定时间去适应起居、餐饮等作息。当地各部门、景区的上下班时间,一般也相应顺延至10:00到18:00。

喀什机场每天有近10班飞机往返乌鲁木齐,另有直飞北京、上海、兰州、西安、郑州、济南、阿里等多地的航班。火车站距离市中心约5公里。无论从机场还是火车站,都有方便的公共交通或出租车往返市区,且和全国各地一样,已经实现彻底无现金的手机支付。

这次回到喀什,我发现城墙尽头的古城东北角多出了一座耿恭城。东汉年间,班超外交西域三十六国后,管辖并不稳定,匈奴及其亲信势力卷土重来。名将耿恭率数十名士兵在弹尽粮绝的处境下,面对数百倍于自己的围敌,在疏勒镇守了近一年时间,撤退时还给后世留下了“十三壮士归玉门”的伟大传说。

我们的住处在较为陌生的古城东区,沿城墙那排外地人经营客栈中的一间。湖南的老板娘拍子散乱地敲着新疆手鼓,试图追赶上从隔壁玉石店过来串门的一位美女的吉他。她们在唱一首我没听过的新歌《这里是新疆》:“你难道不知道吗?这里是新疆,是我们出生的地方。你难道不知道吗?这里是家鄉,是我们爷爷生活的地方。”确实,在大巴扎卖葡萄干的商人、供职于水利局的公务员、替家族拓展工程造价业务的法国海归、而今生活在成都身份证依然是“6531”开头的影展策划人……我短短两年半间认识的这些朋友,无论维吾尔族还是汉族,当然都是地道的喀什人。

塔县四天三晚杏花游的行程结束于喀什,旅行社安排了另一位喀什汉人老杨作为城市观光的向导。喀什我来来去去也有五次了,其间多是蜻蜓点水般地瞎逛,在古城巷道里体会过导航失效的迷路乐趣,但却压根不知道从规划到建筑的诸多有趣细节。老杨带我和同行姑娘Bohol 走进巷子深处,指着脚下的地砖告诉我们行走的秘密:“横着排列的平行地砖,意味着这是死胡同;斜向搭成箭头状的,是通路;六边形地砖,则让人知道你走在通往城门主干道的巷子里。”

趁着近期新疆各景点的免费政策,我也才跟着向导第一次参观城中著名的历史景点香妃墓。这座巨大的伊斯兰式古陵园始建于17世纪,属于当地的显贵霍加家族。内地人之所以来得多,全因为20多年前最火的那部清宫剧《还珠格格》。不过,本该属于那一代精准受众的我,却因少年叛逆,而在当年拒绝追潮流看剧,现在也就不想弥补了。而陵园里关于伊斯兰教圣裔的家史和复杂的时代政治背景,相信琼瑶阿姨也不会告诉读者和观众吧。

离开喀什前,我又去了乐声密集的古城西区,百年老茶馆多出了两家竞争对手。就像《怀念战友》歌词唱的那样,“琴师归来都塔尔还挂在墙上”,老艺人依然就着甜茶高歌。那个“气氛组”的矮胖中年依然手舞足蹈,带动客人学习舞步,他的身旁多了两位年轻人:“我们可不是师承父母,本来就是喀什艺术学校专业学习弹拨乐器的。”

我将两年半前发的朋友圈视频给维吾尔琴师们看,曲子是Singanushiga。他们迅速起了个新调子,继续弹唱起来。声音和舞步跨越了两年半的短暂时光,还将继续让人坐不住地永远欢唱跳跃下去。我仿佛重温了《太阳照常升起》的结尾:着火的地毯被大风吹走,在Singanushiga的狂欢节拍下,追着隆隆的火车而去。一个女人呐喊着,“阿廖莎,别害怕,火车在上面停下来了,他一笑天就亮了。”