简论赣东北山歌及其艺术特征

2021-12-27苏前忠

苏前忠

(上饶师范学院 音乐舞蹈学院,江西 上饶334001)

山歌是最具地方色彩的民歌种类,它产生于广大劳动人民的生活当中,集中反映了本区的人情风貌,有着浓郁的乡土气息,并长期流传不息。唐代诗人刘禹锡«竹枝词九首»中云:“四方之歌,异音而同乐。岁正月,余来建平,里中儿联歌«竹枝»,吹短笛,击鼓以赴节。歌者扬袂睢舞,以曲多为贤。聆其音,中黄钟之羽,其卒章激讦如吴声,虽伧儜不可分,而含思宛转,有«淇奥»之艳。昔屈原居沅湘间,其民迎神,词多鄙陋,乃为作«九歌»,到于今荆楚鼓舞之。故余亦作«竹枝词»九篇,俾善歌者飏之,附于末,后之聆巴歈,知变风之自焉。”[1]刘禹锡是最早关注山歌的文人之一,他出于推崇山歌的动机,仿作竹枝词九首,从而使后人能感受到古代“竹枝”的原始风貌。

本文的写作主要建立在上饶市群众艺术馆于1981年编写的«中国民间歌曲集成·江西卷上饶地区分卷»(油印本)[2]基础之上。由于上饶所辖区域在历史上有一定程度的变化,而“赣东北”区域这个称谓的指代是稳定的,编写这本“集成”时,上饶地区的行政区划包括后来划出的鹰潭市、余江县和乐平县。上饶市群众艺术馆编写的这本民歌集成囊括了赣东北区域内绝大部分地区的民歌,反映了赣东北民歌的基本面貌。赣东北地貌以丘陵山地为主,是江南丘陵的重要组成部分,又有中国第一大淡水湖——鄱阳湖,是稻作文化的发源地,又兼具“四省通衢”的区位特色,赣、徽、闽、浙文化相互交映,多样的地理和文化环境孕育了丰富多彩的赣东北山歌。例如,鄱阳有对歌、念歌哩,弋阳有砍柴山歌,乐平有耘禾山歌,信州区有呼牛调,铅山、贵溪有锁歌、娇莲(畲族山歌)等歌种,这些山歌气质高亢、色彩鲜明,再加上滑音、波音等装饰音的润饰,优美动听。由于时代的变迁,许多优秀的赣东北山歌默默地潜藏在文本里,它们有的文辞华丽优美,有的曲调动听感人,有的在曲调和文辞内容上达到了艺术上的统一,这些都有待我们不断挖掘、研究,使它们重新焕发出光彩。同时,对赣东北山歌的研究也可以补充、丰富中国传统音乐理论。

一、赣东北山歌的题材

正如人民音乐家冼星海所说:“中国民歌具有它的独自的特点。首先在歌词的特性上,可以看出,第一,是它的现实性。一般的民歌,都是描写大众的现实环境、现实生活。一个民歌没有现实性,决不会流传下来”[3]。劳动人民方方面面的社会生活构成了山歌的主要题材内容。流传下来的山歌集中地反映了劳动人民对生活的认识、态度、苦乐和爱憎,流露出他们对幸福生活的追求与希冀,可以说,赣东北山歌是过去劳动人民精神生活的艺术再现。

(一)爱情

与劳动号子相比,山歌一般受劳动制约较少,因而更为自由,也更具有抒情性。它们往往直接抒情寄兴,生动活泼地展示了歌者的内心感受,其中,爱情题材占有显著的比重。

有的山歌是对女性的深情赞美,是对男子心目中理想女性的描摹。如万年的«十八岁妹仂畈上过»[2]147,歌词描绘了一位打扮时髦、长相俏丽的姑娘形象,寄托了他们心中对美好女性的期望。

有的山歌直接表达了劳动人民在唱山歌时的精神感受,山歌是他们的精神慰藉。如弋阳«山歌越打越开心»[2]69的歌词写道:“山歌当得白米饭,恋妹当得高丽参”。“白米饭”是生活中的必需品,“恋妹”是生活中的高级营养品,当他们在唱山歌时就好像解决了温饱,美好的爱情好像就在眼前似的。

有的山歌描写了朴实的爱情。如广丰的«三姐»[2]148,反映了传统社会的爱情价值观,并寄托了夫妻永远恩爱的美好愿望。又如德兴的«十二月想姐»[2]149,通过从正月到十二月怎么“想姐”的描绘,表达了广大劳动人民对爱情与幸福生活的企盼。

有的山歌描绘了燕雀双飞、人美花红的幸福意境。如余干的«日头下山阴又阳»[2]137,共16段歌词,两句一段,描绘了“九妹”住处的富丽堂皇和“九妹”对“情哥”的爱恋以及“十绣”美好生活的幸福图画,寄托了广大劳动人民对美好生活的追求和向往。又如铅山的«门前紫竹河边站»[2]130,共22段歌词,两句一段,描写了“康九娘”的来历及其家境的优裕,展现了“康九娘”的来历不凡。“康九娘”既有美丽端庄的外部形象,又有贤淑善良的个性和优越的家境,是劳动人民心中的理想女性形象。

有的山歌描绘了夫妻恩爱的情景,歌颂了真挚、朴实的爱情和纯洁的情操。如余江的«好花莫让别人牵»[2]169,歌词以简洁生动的对话,描述了一对夫妇离别的生活片段,具有典型的水乡风格,形象、细腻地再现了夫妻恩爱的情景,意蕴丰富。

有的山歌表现了劳动人民对美好爱情的执着追求。如德兴的«十八对»[2]79,这是一首高腔山歌,歌词长达25段,歌中唱道:“你是山中梧桐树,我是树上拼命藤。横一缠来竖一缠,不怕二人不成婚。”歌词形象地描述了男性对女性的执着追求。

(二)劳动

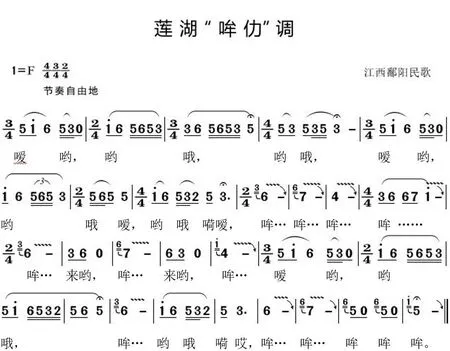

此类山歌主要有砍柴山歌、耘禾山歌和呼牛调等,其中,呼牛调在赣东北山歌中占有重要地位。赣东北是稻田农作物产区,在过去,任务繁重的农田耕作的劳力主要依靠耕牛,劳动人民与耕牛有着深厚的感情。人们在放牛、养牛、唤牛的过程中,创作了许多呼牛调,如鄱阳的«鱼山放牛对歌»[2]119、«莲湖“哞仂”调»[2]120,德兴的«呼牛调»[2]168,信州的«呼牛调»[2]114等。信州的«呼牛调»在著名民歌手姚金娜的传唱下在上饶几乎家喻户晓。呼牛调的唱词主要是由“衬词”构成,也有的穿插进日常话语,如贵溪的«放牛歌»[2]115,唱词就插入了“去归吃碗茶”一句词。

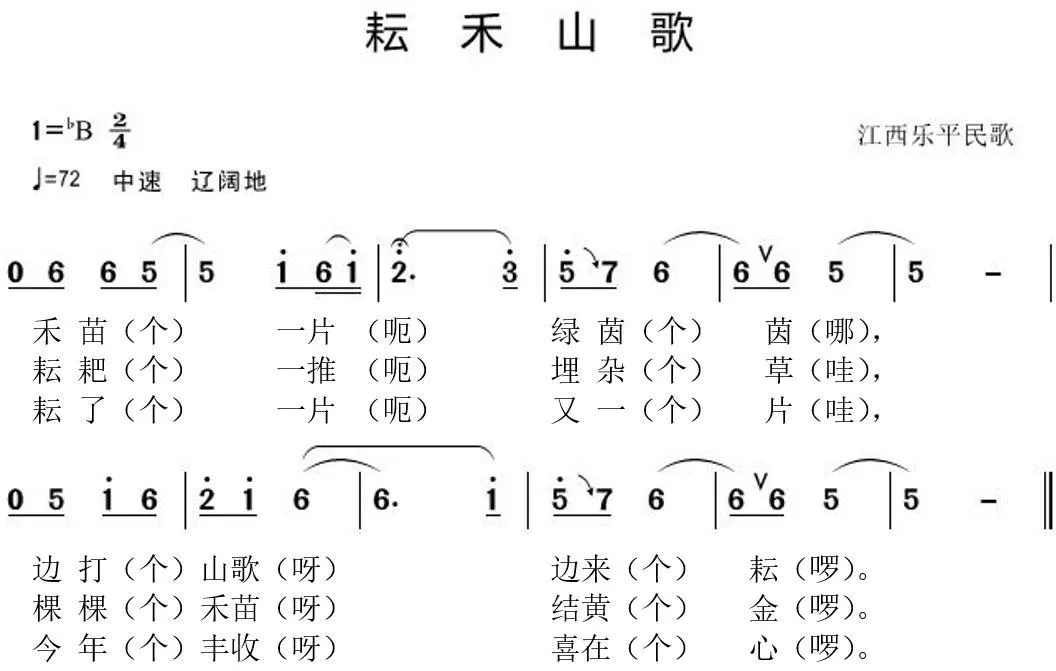

除此之外,还有表达劳动人民对丰收的赞美和丰收在望的喜悦之情的山歌,如乐平的«耘禾山歌»[2]71等。

(三)反抗剥削与压迫

过去,劳动人民受到反动统治阶级的重重压迫,心中充满痛苦、愤懑与怨恨,一些山歌从各个侧面反映了这种艰辛凄苦的生活情景。这方面的题材主要集中在有关“长工”(也称“长年”,是与地主签订了长期契约关系且雇用相对固定的农民)的山歌里,在赣东北山歌中占有一定的分量。长工歌从不同侧面反映了过去长工被地主阶级残酷剥削与压迫的现象,反映了旧社会贫苦农民的悲苦生活。如万年的«长工歌»[2]93,唱词具有口语性,简洁明了,音乐也是以五声音阶上下行的形式,随情绪而起落,具有一定的典型性,唱出了劳动人民生活的艰辛,抒发了他们对美好生活的期盼。信州的«年年月月肚空空»[2]106唱道:“日出东山一点红,官家催进山林。茶叶采了几十担,年年月月肚空空”。德兴的«可怜长工年年穷»[2]99直接唱出了“莲子心,心头苦,地主剥削不饶人”,倾吐了长工们的心酸血泪,也是对旧社会的有力控诉。

(四)传播生活知识

赣东北山歌常以“对歌”的形式,把基本的生产知识、历史典故、贤人轶事融入歌词中,成为劳动人民口耳相传的教科书,如横峰的«什么生来尖对尖»[2]72、«什么生来冲半天»[2]73,广丰的«对歌»[2]75,万年的«对歌»[2]78,弋阳的«什么弯弯在天边»[2]86,贵溪的«画眉上山打山歌»[2]125等。

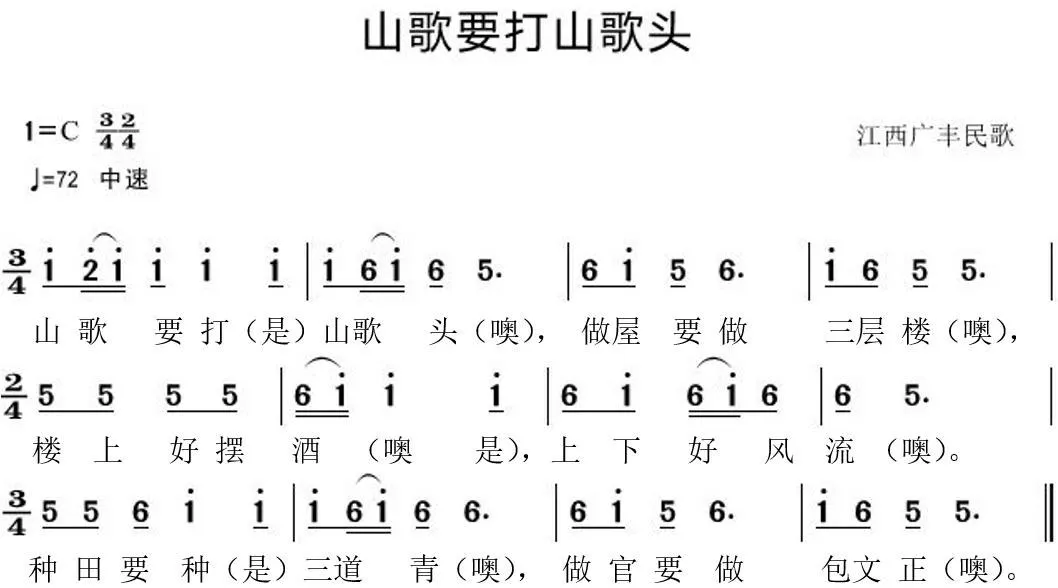

赣东北山歌反映生活的面很广,各地流行的山歌中,也有为数不少用道德风范和价值追求来教化、引导人们如何正确对待生活的民歌,如弋阳的«山歌要打山歌头»[2]70、信州的«做官要做包文正»[2]145,集中反映了劳动人民的良好愿望和道德情操。

还有的山歌寓教于乐,巧妙地把社会伦理、贤人轶事等教育内容融入唱词里,如信州的«新打铰剪不要磨»[2]174、玉山的«十面手巾»[2]166、鄱阳的«送郎歌»[2]151等。«送郎歌»通过妻子对丈夫诉说父母养育孩子从十月怀胎开始直至长大成人的艰辛,从而说明应该尊重父母的道理,歌词也从另一个侧面刻画了一个贤淑善良的模范妇女形象,达到了尊老爱幼的社会教化的积极效果。

(五)反映革命斗争历史和社会主义建设

赣东北山歌从编创到传唱,歌手既是创作者又是歌唱者,具有广泛深厚的群众基础。在革命战争时期,作者利用自己所熟悉的、喜闻乐见的小曲,填入革命的歌词,能够深入人心,起到宣传革命的效果。它们有的热情洋溢地颂扬了中国共产党领导的人民革命运动和革命领袖,如弋阳的«四想»[2]180;有的是对革命和英雄人物由衷的赞颂,如横峰的«红米饭米粉菜»[2]181。在当时,利用山歌来宣传群众、鼓舞士气,已成为一种普遍的形式,对扩大红军队伍,巩固革命根据地起了很大的作用。山歌还是瓦解敌军、克敌制胜的有力武器,在当时,就流传着“一首山歌三个师”的说法,山歌对革命政权的建立和巩固起到了积极的作用。

进入社会主义建设时期后,山歌如旧瓶装上了新酒,同样散发出醇厚的香味。«歌唱四个现代化»[2](183)就是一首由姚金娜传唱的新民歌,曲调用信州山歌«年年月月肚空空»改编而来,歌曲深情地赞美了祖国在中国共产党的领导下所发生的日新月异的变化。

(六)有关生活逗趣

这些山歌以童话的形式、生动的语言勾画出一幅幅滑稽荒诞、逗人嬉笑的生活场景,它们增添了劳动人民的生活情趣,如广丰的«拉天歌»[2]139。这类题材在其他区域比较少见。

二、赣东北山歌的艺术特征

赣东北山歌多属平腔山歌。“平腔山歌是山歌的一个种类。主要流行于湖南及长江中下游地区。专指一部分采用真声咏唱,音区偏低对的山歌。为与高腔相对应,故名。”[4]也有少数高腔山歌,如德兴的«十八对»[2]79、«肩挑篾篓打长工»[2]100等。

(一)曲体结构

按乐句的结构形式来看,赣东北山歌有单句式、两句式、三句式、四句式、五句式、六句式、垛句式、长句式等,以两句式山歌和四句式山歌为主体,少量其他句式。

1.单句式。单句式山歌有弋阳的«砍柴山歌»[2]124、鄱阳的«打个山歌嗬嘞»[2]128等。

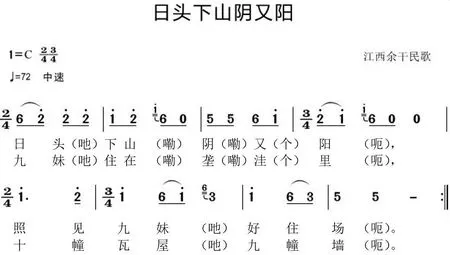

2.两句式。两句式山歌占一半以上,它由上下两个乐句构成。有的上下两个乐句各有两个小分句,这种结构也叫“四句头”,是一种比较原始的山歌句式,如横峰的«一把秤»[2]134、余干的«日头下山阴又阳»[2]137(见谱例1)、信州的«做官要做包文正»[2]145等。

谱例1:

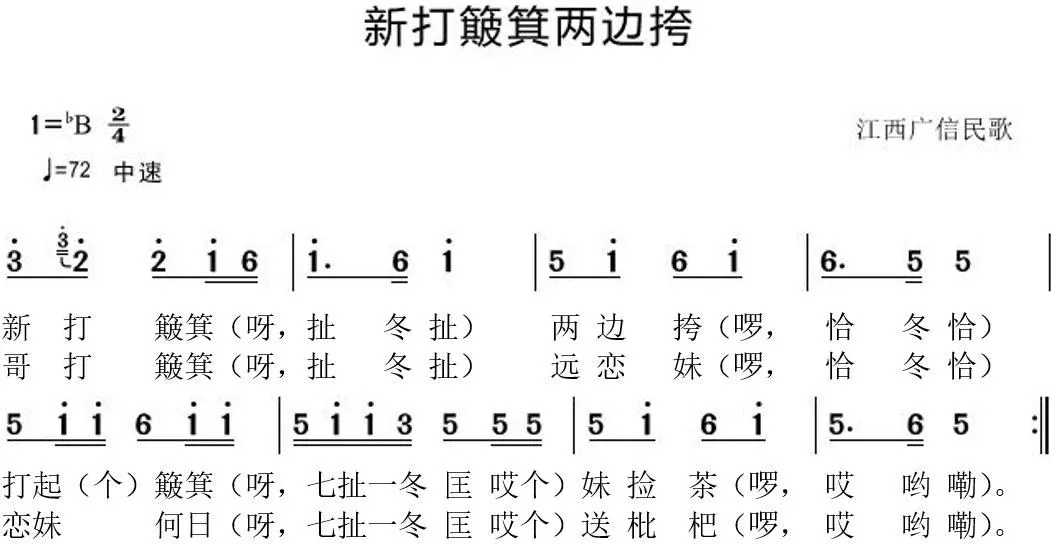

两句式还有一种变化形式,第一乐句分成两个乐逗,而第二乐句紧凑连贯,如广信的«新打簸箕两边挎»[2](144)(见谱例2)。

3.三句式。三句式山歌有信州的«呼牛调»[2]114等。单句式和三句式两类山歌的结构形式比较简单。

谱例2:

4.四句式。四句式山歌占三分之一左右,以七言四句词组成,分四个乐句,结构一般为abcb1形式,即二四句重复或变化重复,如弋阳的«山歌越打越开心»[2]69、«秤砣落地接团圆»[2]136、玉山的«太阳上山三尺三»[2]85等,形成了起承转合的结构形式,具有节奏较规整、旋律性强、词曲结合比较严谨等特征。

5.五句式。五句式山歌有信州的«年年月月肚空空»[2]106、«歌唱四个现代化»[2]183等,五个乐句,词为四句,加一个衬句结束。

6.六句式。六句式山歌有广丰的«三姐»[2]148(见谱例3)等,由六句词对应六个乐句构成。

谱例3:

7.垛句式。垛句式山歌有鄱阳的«鱼山放牛对歌»[2]119等,曲调简洁明快,音域较窄,一字一音,快速念唱,歌曲情感热烈、风趣,一气呵成。

8.长句式。长句式山歌有万年的«十八岁妹子畈上过»[2]147等,主要是自由式的散句,曲调随感情起伏而变化发展,重复叠唱(局部变化形式)多段歌词。

也有少数山歌形成了单三部曲式结构的,如鄱阳的«莲湖“哞叻”调»[2]120,这是一种特殊现象,唱词基本由衬词构成,曲调生动形象,可以说是一首艺术性较强的山歌,值得音乐工作者揣摩学习。

(二)节奏类型

赣东北山歌的节奏一般有两种类型。一种是节奏较自由、热情奔放,适于表达情绪波动较大的内容,如余干的«清水池塘一朵莲»[2]159(见谱例4)。«清水池塘一朵莲»的歌词清新流丽,旋律宽广辽阔,感情诚挚动人,具有田园水乡特色的风格特点。

谱例4:

这是一首徵调式民歌,散板结构,旋律舒展自如,上行时从调式以主音(sol)向上推进到属音(re),然后又从re至la或re→sol→la向下作四五度跳进回归到主音上,这种跳进在全曲连续出现五次,从而展现出了一种乡土气息[5]。像这种四五度跳进的旋律,在本地区比较多见,具有一定的典型性。

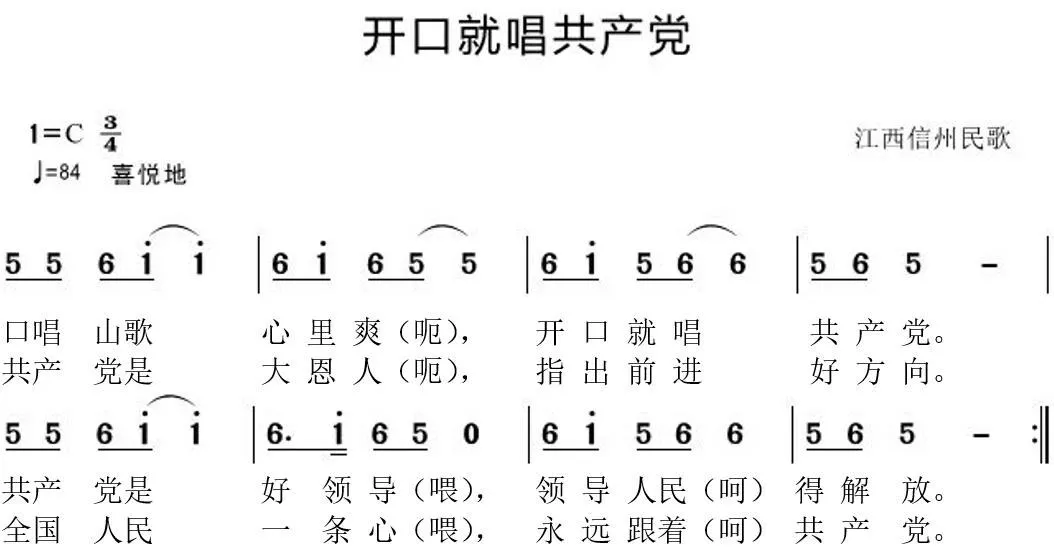

另一种是节奏规整、严谨平稳,朗朗上口,适于传唱,如信州的«开口就唱共产党»[2]182(见谱例5)等。

谱例5:

(三)节拍

赣东北山歌的节拍丰富多变,有自由拍子、1∕4、2∕4、4∕4、3∕4、5∕4、3∕8、4∕8、5∕8、6∕8等多种,经常根据歌词的需要而变换拍子。单一拍子的山歌只占40%左右,自由拍子的山歌占20%多,变换拍子的山歌占40%左右。自由拍子的山歌主要是由山歌演唱的自由特征所决定的,如余干的«九龙山歌»[2]77等。变换拍子的形成,主要是语言表达和歌词的内在要求而形成的,没有严格的规律性,如鄱阳的«送郎歌»[2]151和«莲湖“哞仂”调»[2]120中的节拍使用了2∕4、4∕4、3∕4等三种节拍形式的多次变换,这也是值得音乐创作者加以借鉴的地方。

(四)音阶和骨干音

赣东北山歌的音阶,主体上以五声音阶为主,也有四声音阶、六声音阶和七声音阶。下面就具有地域特色的音阶结构加以阐述。

1.徵调式四声音阶。以sol、la、do、re为骨干音构成,如广丰的«山歌要打山歌头»[2]69(见谱例6)等。

谱例6:

2.羽调式四声音阶。以la、do、re为骨干音的三声音阶为基础,再加入偏音(变宫音si)构成,如弋阳的«砍柴山歌»[2]124(见谱例7)等。

谱例7:

3.徵调式六声音阶。以五声音阶为基础加入变宫音构成,如乐平的«耘禾山歌»[2]71(见谱例8)等。

谱例8:

4.羽调式五声音阶(B羽调式)。在la、do、re、mi四声音阶基础上加入偏音(变宫音si)构成,如弋阳的«山歌越打越开心»[2]69(见谱例9)。这首山歌的调式极有特点,由于变宫音si出现在重音位置上,加强了变宫音si的地位,形成了复合调性现象,曲子也带有商调式(B商调式)色彩。

谱例9:

5.徵调式七声音阶。以五声音阶为基础加入变宫和清角两音构成,如鄱阳的«莲湖“哞叻”调»[2]120(见谱例10),这在民歌中是比较少见的,值得音乐工作者加以重视和学习。

谱例10:

(五)调式

根据对«中国民间歌曲集成·江西卷上饶地区分卷»收集的山歌分析统计,各调式在赣东北山歌中所占比例如表1所示。

由表1可见,赣东北山歌的调式以徵调式和羽调式为主体,角调式最少。有一些山歌,曲调的整体音调特征是徵调式,但在演唱过程中乐句的结束音“sol”音由于语气的原因而下滑到“mi”音,且“mi”音是以“后倚音”的形式出现,时值较短暂,从而形成以徵调式为主体兼有角调式色彩的山歌,如贵溪的«脚踏杨 塘问杨塘»[2]166。这是一个比较特殊的调式现象。

表1 各调式在赣东北山歌中所占比例

(六)旋法

赣东北山歌的旋法有接近口语的,如广丰的«三姐»[2]148等;有高亢、悠扬、刚劲、有力的,如横峰的«红米饭米粉菜»[2]181、乐平的«耘禾山歌»[2]71等;有跳跃起伏,旋律跌宕多姿的,如余干的«清水池塘一朵莲»[2]159等;有婉转抒情、旋法细腻的,如弋阳的«山歌越打越开心»[2]69等。

(七)歌词的创作手法

赣东北山歌的歌词创作继承了«诗经»中我国古代民间歌赋借景生情、托物言志的赋比兴手法,创作者大量运用双关、对偶、排比、夸张、比拟、想象等浪漫主义手法,形象生动地抒发人们在生活、生产斗争中的各种思想感情。

1.运用“赋”的手法。很多山歌运用“赋”的手法,极尽铺排地描写一个事物的美好,如德兴的«十八对»[2]79、铅山的«门前紫竹河边站»[2]130等。«门前紫竹河边站»的歌词长达22段,从各个侧面描写“九娘”的形象特征,使其艺术形象丰满,具有让听者如见其人的艺术魅力。

2.运用“比”的手法。如德兴的«十八对»[2]79中的“我是天上明媚月,料你不是攀月人”“我是天上七姐妹,料你不是天上人”,贵溪的«恋妹要恋日日见»[2]173中的“隔得三天冇得乖妹见,赛过瞎子胡琴断了线”,比喻生动形象,富有生活气息。

3.运用“兴”的手法。如余干的«日头下山阴又阳»[2]137的首句唱词“日头下山阴又阳”、弋阳的«骂声东家黑良心»[2]101的首句“日头公公早起山”,都是一个起兴句,它们引发出后面要咏唱的内容,以身边所见的景物来兴发心中的感情。

4.在唱腔中加入衬词。这也是赣东北山歌结构形式的一个特点,有的在山歌开头用“哎—”“嘿—”“哎呀呃—”和拟声衬词等,如广信的«高山做屋间对间»[2]143;有的在山歌中间加“哟嗬嗬”“呐哎嗨”“哟”“有情哥”“有情妹”等词,如万年的«十八岁妹仂畈上过»[2]147。这种情况在赣东北山歌中很普遍。

赣东北山歌歌词绝大多数是七字齐言句式,少数其他句式。歌词押韵,但不是很严格。

三、赣东北的畲族山歌

赣东北有二十多个民族的人民生活在这片红色区域内,其中,畲族是人口最多的少数民族。畲族人主要聚居在铅山的太源畲族乡和贵溪的樟坪乡,其他各少数民族均散居全市各地。正如程建平所说:“饶信文化是汉族文化与畲族文化的兼容体。……江西八个畲族乡,上饶占了两个,畲族在与汉族杂居共处中,畲族文化与汉族文化又相互融合。因此,上饶文化是上饶各族人民共同创造的。”[6]大约于明末清初,畲族人民从福建汀州和浙江兰溪一带迁居武夷山脉的崇山峻岭中。他们终年居住于深山,靠砍伐竹木、造纸、采茶、采药、挖山芋、挖笋和耕种少量土地为生。畲族人民热爱歌唱,畲族的民歌别具一格,主要有山歌、灯歌、小调、风俗歌等,山歌在畲族人民的生活中具有举足轻重的地位,畲族山歌以其丰富的内容和民族特色在赣东北山歌中占有不可忽视的一席之地。

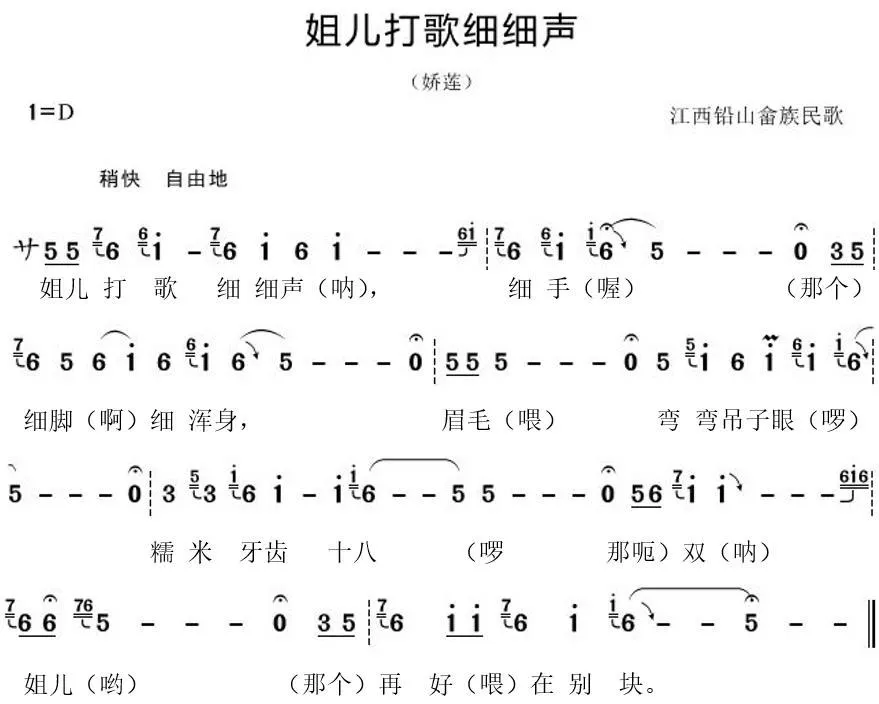

畲族山歌有两种形式,一种称为“打娇莲”或“打交恋”,也称“打山歌”“打歌哩”,是畲族山歌最具代表性的音乐形式。“打交恋”在畲族流传最广,男女老少都能唱。这类山歌大部分是情歌,节奏较为自由,拖腔较长,音域不宽,有的音调高亢悠扬,如铅山的«郎在高山打山歌»[2]855;有的亲切婉转,如铅山的«姐儿打歌细细声»[2]848(见谱例11)。“交恋歌”多是对唱形式,有唱有和,因此又称为“相对歌”。从音乐风格看,它与赣东北汉族山歌有着明显的不同,音乐节奏自由、句尾音自由延长、倚音等装饰音的频繁使用构成对骨干音的环绕、变宫音到宫音的进行、变宫音的频繁出现等,展现出畲族音乐纤细柔婉的风格特色,歌词内容也体现出畲族人民崇尚女性苗条为美的审美倾向,如铅山的«姐儿打歌细细声»[2]848(见谱例11),这与畲族人民长期居住在山区是有着紧密联系的。

谱例11:

另一种是“锁歌”,节奏较平稳规整,音域不宽,音调不高,内容多为比赛智慧,一问一答决出胜负为止,如铅山的«什么呱呱»[2]860和贵溪的«采花采到姐跟前»[2]859等。这类山歌从音调的角度看,与赣东北汉族山歌没有太大的差别,这是赣东北畲族人民长期与汉族人民杂居或离汉族人住处较近,长期进行文化交流的结果。

四、结语

赣东北山歌是中国传统音乐的一个重要组成部分,是珍贵的民间音乐文化遗产。它不仅仅是过去劳动人民心声的直接表达,而且曾经哺育过一代代民间艺人、职业艺人和苏区革命文艺工作者的创作。今天,它依然是音乐和文学工作者创作的养料。更为重要的是,山歌有着更深层次的社会功能,值得我们发掘和利用。

由于笔者学力所限,对赣东北山歌的研究只是较浅层次的分析和概括,有以管窥豹之嫌,希望得到方家指正。