当代隐喻学视阈下《索拉里斯星》新解读

——纪念斯塔尼斯瓦夫·莱姆诞辰100周年

2021-12-27林歆

林歆

莱姆与《索拉里斯星》

2021年是波兰著名科幻作家、哲学家、未来学家、文学批判家斯塔尼斯瓦夫·莱姆(Stanisaw Lem)诞辰100周年,亦是其闻名于世的科幻作品《索拉里斯星》(Solaris)正式出版60周年。波兰政府为纪念这一特殊年份,特别宣布2021年为“莱姆年”。据统计,至今莱姆各类著作全球销量已达4000多万册,被译成49种语言①。莱姆曾被美国科幻小说巨匠西奥多·斯特金(Sturgeon, 1976)称为“世界上最被广泛阅读的科幻作家之一”,英国《泰晤士报》将其与英国著名科幻作家H. G. 威尔斯和奥拉夫·斯塔普尔顿相提并论(TheTimes, 2006)。在创作早期,莱姆在苏联、德国、奥地利等中东欧国家备受青睐,其作品销量甚至超过波兰国内(Kozik, 2008)。直至20世纪70年代末,莱姆大部分作品才正式进入英语国家读者的视野。然而,早在1973年莱姆就已被授予“美国科幻作家协会”(SFWA)荣誉会员称号,其作品备受美国著名科幻作家菲利普·K·迪克、未来学家阿尔文·托夫勒、作家菲利普·罗斯等人推崇(Orliński, 2007: 60-62)。有趣的是,为纪念莱姆对科幻界做出的贡献,小行星“3836 Lem”正是以莱姆命名(Schmadel, 2003: 325)。

莱姆著作颇丰,包括18部小说、14部小说选集、22 部哲学文集、文学评论、传记、访谈等非虚构类作品以及25部改编自其作品的影视剧、话剧、音乐剧。莱姆创作流派众多,囊括了现实主义小说、经典科幻、哥特式科幻、传统文学与哲学论文交融、奇幻犯罪小说、科学哲学和未来学论文等,美国《纽约客》杂志据此评价(莱姆的)作品远超所在流派。除了众多虚构类作品,他还就人与机器的关系进行大量哲学论述,发表备受争议的文学评论,评论不存在的书,创立虚构叙事随机理论,开拓实验性推理小说,著作涉及人工智能、控制论、宇宙学、基因工程、博弈论、社会学和演化论。他涉猎甚广,洞察深入,文字富含魅力,对不同领域有清晰认识,其作品俨然一幅科学、哲学、文学交相辉映的韦恩图(Grimstad, 2019)。一直以来,科幻文学与自然科学相辅相成,前者往往是后者的灵感来源。美国《新科学人》杂志曾指出,莱姆早于20世纪60年代就在《技术大全》(SummaTechnologiae)等作品中对人工智能、搜索引擎(即莱姆的阿里阿德涅学②)、仿生学、虚拟现实(莱姆称之为幻像学)、技术奇点和纳米技术做出了正确且合理的预测(Ings, 2013)。莱姆不仅是一位杰出的科幻作家,其科学哲学思想也影响深远。波兰文学批评家、文学史家什帕科夫斯卡(Szpakowska)认为,莱姆继承了后实证主义自然观,他的著作多处体现了他对人类的厌恶感(Orliński, 2007: 69)。在莱姆的科学哲学中,常常能看到罗素和波普尔的身影,与拉卡托什·伊姆雷等人一样,莱姆在认识论上批判地继承了波普尔的科学哲学理论(Orliński, 2007: 93-96)。

在莱姆众多作品中,《索拉里斯星》最为国内读者熟悉。波兰文学批评家、文学史家雅任布斯基(Jarzębski, 2003)曾指出,《索拉里斯星》是一部哲学意味极为浓厚的科幻作品,可称其为“元科幻”作品,因为它既是对科幻文学体裁本身的批判,亦是对科幻文学的进一步挖掘。国外学界对《索拉里斯星》的研究较为全面,美国科幻文学批评家、《科幻研究》(ScienceFictionStudies)期刊主编齐切瑞-罗奈(Csicsery-Ronay)总结道,“《索拉里斯星》开启了众多平行、甚至矛盾的解读。它被视为斯威夫特式的讽刺、爱情悲剧、卡夫卡式的存在主义寓言、元虚构式的诠释学戏仿、塞万提斯式的讽刺骑士小说,乃至对人类意识本质的康德式冥想。但上述解读皆差强人意,也许这才是作者的意图。既互斥又互补的解读将文本诠释的过程隐喻化为某种关于如何清晰表述自然界的悖谬的科学问题(Csicsery-Ronay, 1989: 221)”。文学批评家葛梅尔(E. Gomel)在其专著中以“他者”和后人类主义伦理的崭新视角对《索拉里斯星》以及莱姆的另外几部同类作品进行剖析(Gomel, 2014: 187-210)。国内学者对《索拉里斯星》的新近研究主要延续了此路径,普遍认为索拉里斯星是绝对“他者”的化身(杨夕文,2015;陈丹,2016;王瑞瑞,2019)。莱姆本人曾多次表示,他笔下称为索拉里斯的行星应是某种与人类截然不同的存在③。

本文认为,作品中索拉里斯星的形象并非绝对“他者”本身。首先,从本体论看,要构建一个人类无法认知的绝对“他者”是不可能的;其二,《索拉里斯星》的创作目的并非为了用语言构建绝对“他者”,而是为了通过描写人类与绝对“他者”沟通的徒劳,提出对人类中心主义的质疑,同时宣示人类认知不可逾越的界限。本文尝试解决以往研究涉足甚少的索拉里斯星原型问题,假设索拉里斯星原型即人类大脑,该假设的提出部分基于“黑箱”科幻(black-box sci-fi)这一新概念。本研究将利用当代认知隐喻学相关理论进一步验证上述假设。在莱姆诞辰100周年之际,希望本文能为今后学界对莱姆著作的相关研究带来启发。

索拉里斯星是绝对“他者”吗?

《索拉里斯星》讲述了人类与一颗名为索拉里斯的行星沟通未果的故事。心理学家凯尔文抵达索拉里斯星附近的空间站执行任务。通过凯尔文的视角,读者得知人类对索拉里斯星已进行了上百年研究,相关理论学说已浩如烟海。种种迹象表明,索拉里斯星表面覆盖的原生质海洋是一个巨型生命体,它不仅能掌控行星公转轨迹,在一次探测试验后它还能洞悉人类脑海中尘封已久、不堪回首的记忆,并通过自身材料对它复制、合成、调试后,使其重新呈现在站内科研人员面前。站内已有人不堪重负而自尽,余下的人苦苦挣扎,试图摧毁源自记忆的“不速之客”。凯尔文亦难逃厄运,遭遇了自己的“访客”——多年前自杀的女友哈瑞。“重生”的哈瑞与记忆中的哈瑞形似而神不似,她身体的成分也与常人不同,她的行为与“思想”都十分怪异。凯尔文从最初的恐惧、逃避、提防,到后来的接受、理解乃至爱上“访客”哈瑞。而哈瑞的“人格”也从起初的不完整,到逐渐拥有主体性。她开始思考自己来自何方、是否真实存在,为此,她甚至喝下液氧寻死。这不禁让人想起加缪所说的“自杀是唯一严肃的哲学问题”。

研究《索拉里斯星》,厘清以下两个本体论问题最为重要:一、索拉里斯星形象是绝对“他者”吗?二、索拉里斯的形象为何是一颗海洋行星?

关于第一个问题,答案是否定的。因为绝对“他者”概念的本体论决定了它无法被人类以及其他一切非绝对“他者”自身的主体认识、理解和描述。但是,不能描述绝对“他者”,并不意味着不能描述与绝对“他者”接触的情形,即某种一开始就注定失败的接触。实际上,莱姆一直想在其作品中体现人类认知与沟通的禁区,《索拉里斯星》便是一次尝试。莱姆曾称,一些科幻文学不愿深入到帕斯卡所说的“深渊”中,反倒是创造了一个虚假的“驯化宇宙”(Lem, 1984: 205)。这里的“深渊”是指人类至今无法理解的无穷大与无穷小的世界,人虽能思考,但在浩瀚宇宙中仅如漂泊的星辰一般。在莱姆看来,当时的主流科幻,尤其是美国科幻,仅是将人文主义道德观的一隅之说搬到广袤无垠的时空中,恣意按照人类善恶观来想象、推演和呈现地外潜在文明。这类作品很多,如《星球大战》《星际迷航》系列仅是在编写“人类未来史”,将地球上的是非善恶搬到另一个宇宙坐标上,人类的主体性依旧是宇宙中唯一的。莱姆对美国导演史蒂文·索德伯格改编的《索拉里斯》(2002)十分不满,因为该影片侧重凄美的爱情,“他者”索拉里斯星却被轻描淡写为舷窗外的果冻。莱姆评价道,“我所缔造的是人类与某种存在物接触的场景,而这种第一次接触的场景是极为强烈的,无法用任何人类的概念或想象来概括。书名是《索拉里斯星》,不是《太空情事》”④。类似地,苏联导演安德烈·塔可夫斯基的《飞向太空》(1972)则将镜头对准凯尔文内心的苦苦挣扎。莱姆称其为一部关于主角因教唆女友自杀而悔恨不已的太空版《罪与罚》(Bere& Lem, 2020: 154)。两部影片之所以未能得到原著作者的认可,是因为它们都忽视了原著中人类与索拉里斯海洋之间的沟通窘境。实际上,莱姆对人类中心主义的厌恶远早于《索拉里斯星》的创作,他曾表示自己投身科幻,是因为人文主义大厦在纳粹制造犹太人大屠杀时业已崩塌,二战前的文学叙述早已过时,而科幻文学将人类整体视为一个种族,或将人类视为众多不同智慧体中平凡的一员(Lem, 1984: 12)。可见,莱姆强调科幻作品中的绝对“他者”概念是为了折射人类的认知界限,而非指望自己的作品能驯服无穷大的“深渊”。《索拉里斯星》中人类与绝对“他者”接触的设定是莱姆对帕斯卡“深渊”的一次试探,也是对“驯化宇宙”类科幻作品的一次痛击。

既然绝对“他者”的本体论决定了它的不可描述性,那么为何莱姆要将索拉里斯设定为一颗海洋行星呢?莱姆本人未曾透露其中缘由,前人研究亦未曾涉足,但显然这是一个至关重要的问题。在讨论这个问题之前,我们可以从莱姆晚期作品《大溃败》(Fiasko, 1986)中得到启示。书中人类探索某个行星上未知的没落文明,但人们始终无法亲眼目睹行星上发生的一切,星球文明的所有信息都来自飞船仪器搜集来的抽象数据,数据分析的结果也总是与人类价值观相悖。与《大溃败》类似的作品可称为“黑箱”科幻,此类科幻探讨的是人类认知在“黑箱”面前的无力感。《大溃败》显然是《索拉里斯星》的极端版本,而《索拉里斯星》包含了《大溃败》中看不到的对绝对“他者”的细致外观描写,但这违背了莱姆关于绝对“他者”的设想,毕竟绝对“他者”是不可描述的。正如书中对海洋的“对称锥”的描述:“‘对称锥’与地球上的任何事物都毫无相似之处……因此有人将这巨物称为几何交响乐,可惜我们只是它面前一群没有听力的听众”(莱姆,2014: 116-117)。 可见,莱姆也认为语言无法表达人类认知系统无法理解的“他者”。因此,本文猜测,莱姆并非想用文字来描述绝对“他者”本身,而是想通过建立与绝对“他者”沟通的情景,间接在读者心目中建构绝对“他者”的概念,这与“黑箱”原理如出一辙。那么,为什么莱姆在建构绝对“他者”的概念时,描绘了一个海洋星球呢?这绝非偶然。正如上文所言,莱姆曾就控制论发表相关研究,而艾什比在其《控制论导论》(1956)中就提出了人脑研究的“黑箱”说。从故事构思上看,《索拉里斯星》其实和《大溃败》类似,属于广义上的“黑箱”科幻,即索拉里斯学者只能通过往索拉里斯“黑箱”中输入信息以及获得其释放的信息来对它进行研究。于是,本文大胆提出索拉里斯星原型就是人类大脑的假设。这个假设除了基于“黑箱”说与大脑的联系外,还基于人脑与行星的某种外观相似性(见下一节关于概念隐喻的讨论)。

要验证上述假设最直接的方法是了解作者的真实想法。可惜莱姆已逝,本研究只能着眼于其留下的文字。近几十年来,人们开始将语言作为人类认知能力的一部分展开研究,语言被称作窥探人心智的窗户。语言的认知主义转向,语言材料可被视为人类心理活动相对恒定的外部表征,语言中所隐含的心理空间网络可作为一种可靠资料供后人研究作者的创作心境。下文将从当代隐喻学角度出发,还原和分析索拉里斯星概念的概念整合网络,验证上述假设在语言层面上的合理性。

当代隐喻学视阈下的《索拉里斯星》

莱考夫(Lakoff)与约翰逊(Johnson)于1980年联袂提出的概念隐喻理论(Conceptual Metaphor Theory)在认知科学、语言学、哲学、人工智能、心理学、文学等领域掀起了一阵持续至今的隐喻研究热潮。与形式语言学不同,认知语言学旨在结合认知科学关于学习、记忆、推理、范畴化等方面的研究成果,主张语言仅是人类众多认知模式互动协同作用下的一种交流和社会适应性能力(Evans & Green, 2006: 27-50)。概念隐喻理论是当代隐喻学的开端,它宣示了隐喻的认知转向。从此,隐喻研究从传统狭窄的辞格范畴大幅度跨入、跃升到了一个与先前截然不同的认知领域,大大加速了人们全面了解语言、思维与现实世界相互关系的进程(孙毅,2019: 127-128)。隐喻之于人类日常生活具有普遍性,人类的认知、思维乃至行动归根结底与隐喻难舍难分(Lakoff & Johnson, 1980: 3)。

当代隐喻学相信,隐喻是一种概念域映射,通常表现为从可直观体验的源域(source domain)到抽象复杂的靶域(target domain)的系统映射。以“球”这一概念域为例,人们对球型物体的理解较为直观,即人如对球有视觉、触觉体验,那么通常不需要亲眼看见球,早期感觉皮层能储存和呈现出球的表象(mental imagery)⑤,高级脑区可对这些表象进行一系列心理操作。在现代天文学发端前,古人普遍不认为世界是球状的,因为它看起来是平坦的。如今,尽管多数人未曾上过太空,却仍能理解“地球”这一概念。从源域(“球”)到靶域(“地球”)的跨域系统映射(即隐喻),是理解这一抽象概念的认知机制之一。类似的,人脑之于人而言,看似熟悉,实则陌生。我们在解释左、右脑分工时,往往也会使用“左半球”“右半球”这样的术语,这亦得益于“球”这一概念域的系统映射。可见,人们对遥远的行星、陌生的大脑等抽象模糊概念的理解是基于某个更加基本的概念域。

作为当代隐喻学的开端,概念隐喻理论倾向于隐喻属性的分类,忽略了隐喻生成和理解的动态性(孙毅,2021:20),在阐释涌现意义方面有着天然缺陷,这催生了其他试图解释隐喻在线加工心理机制的框架模型,其中福康涅(Fauconnier)和特纳(Turner)首创和完善的概念整合理论(Conceptual Integration Theory)解释人们是如何通过由心理空间(mental space)组成的概念整合网络,对输入空间(input space)加以组合(composition)、完善(completion)和扩展(elaboration)操作,最后生成涌现结构(emergent structure)。二位学者指出,概念整合是人类的根本认知方式,是人类的生存之道,自拥有概念整合能力后,人类便脱离了原始进化,心智得到极大解放(Fauconnier & Turner, 2002: 389-396)。

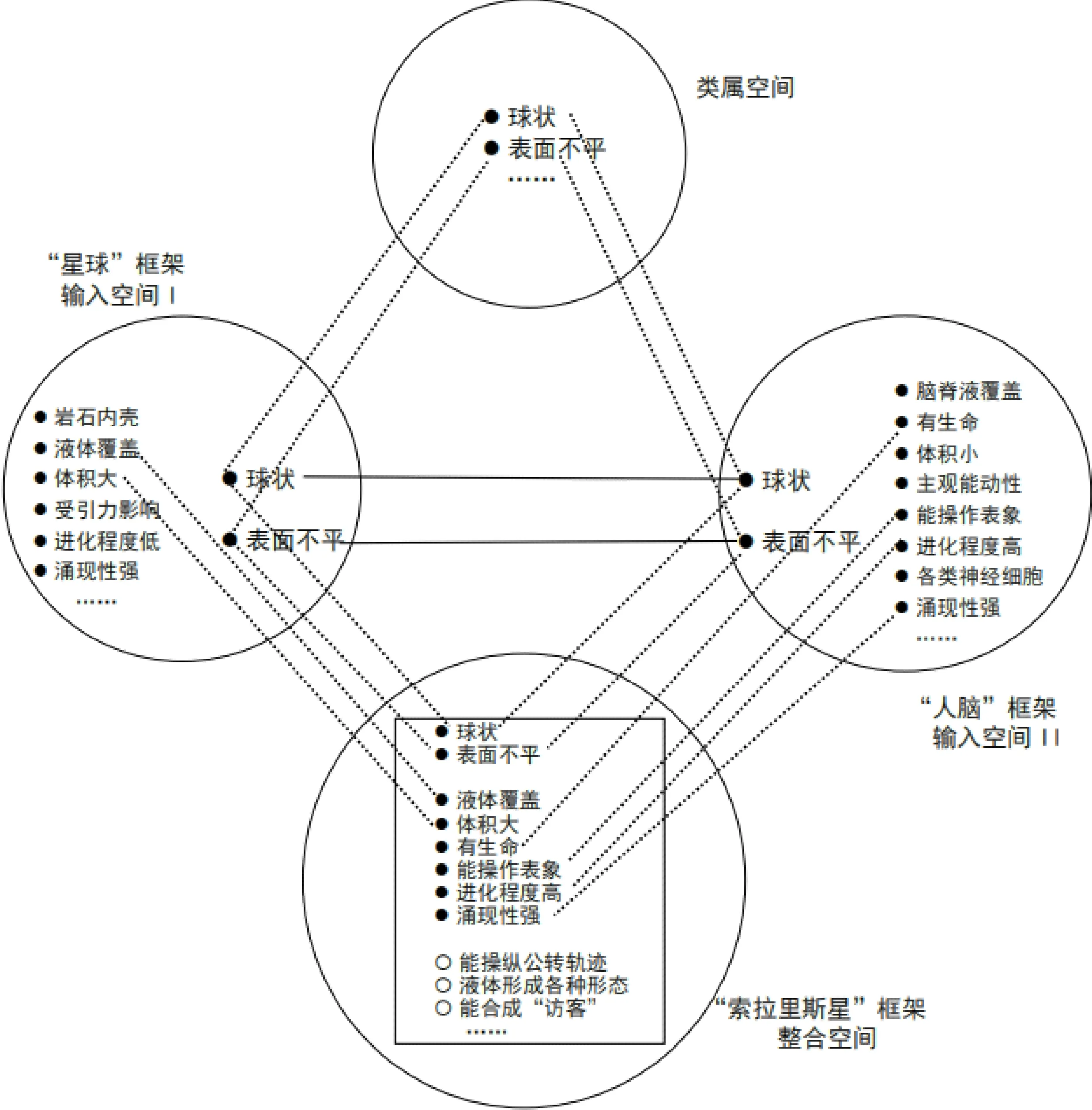

文学思维属于审美认知,隐喻则是文学思维呈现的表征之一,是实现文学世界和社会生活转换的桥梁。隐喻的利用和创造源自人们对世界的认识,从认知机制对隐喻现象进行分析,聚焦的将不是单个的词,而是从人的感觉、知觉以及表象去探索人如何利用身体认知的方式实现抽象思维,其根本是关注知识和思想的生成、构建现实和反映社会意识形态的过程(付晶晶, 2019: 60)。本文推断,莱姆通过文学语言构建的索拉里斯世界是一系列有意识或潜意识的概念整合操作的结果。首先,“星球”和“人脑”两个框架(frame)经概念整合形成了涌现结构“索拉里斯星”框架(如图1);其次,“研究外星”和“研究人脑”两个心理空间再经过概念整合,形成了“研究索拉里斯星”这一涌现的整合空间(blend),该整合空间一并糅合了图1中的“索拉里斯星”框架(如图2)。其中,框架和心理空间的区别在于框架具有更高的图式性(schematicity),而心理空间则更多涉及语言在线加工。因本文篇幅有限,关于意象图式(image schema)、域、框架和心理空间的层级结构可参见Kövecses(2020:196)。

图1 “索拉里斯星”框架的概念合成网络

如上文所言,莱姆创作《索拉里斯星》的初衷是引入与人类主体性截然不同的绝对“他者”概念,而非临摹绝对“他者”本身。由此,《索拉里斯星》更像一则隐喻性的科幻寓言,看似关于索拉里斯星,实则意味深长。在缔造索拉里斯世界时,莱姆很可能将他当时关于地外行星和人类大脑的认知框架整合到一起。若从“索拉里斯星即大脑”这一隐喻出发来研究《索拉里斯星》,不仅能解释为何不可描述的绝对“他者”披着海洋星球的外衣,还更能凸显莱姆对人类中心主义的讽刺,对人认知能力界限的宣示。

如图1所示,四个圆圈分别表示输入空间I(“星球”框架)、输入空间II(“人脑”框架)、类属空间(generic space)以及整合空间;实线表示两个输入空间的系统映射,虚线则表示输入空间与类属空间或整合空间的联系;矩形表示概念系统映射过程中出现的涌现结构(“索拉里斯星”框架)。“星球”框架与“人脑”框架之间共享了某些特征,如二者均是球状物体、二者表面沟壑纵横等,两个输入空间的共享结构被映射到类属空间中。

涌现结构,即名为索拉里斯的“大脑行星”,是经组合、完善、扩展三种方式生成的。福康涅和特纳(Fauconnier & Turner, 2002: 48-49)认为,组合是将不同输入空间中元素重新组合,以生成在各自输入空间中都不存在的联系。输入空间各自所对应的元素既可以单独出现在整合空间中,亦可以被共同投射到整合空间的某个元素上。完善指人无意识地将大量背景知识和结构融入整合空间中,整合空间中的内容总是会比输入空间元素的简单组合要丰富。扩展指的是我们能根据整合空间的相关原则来模拟、想象、操作整合空间。扩展可能有许多不同的路径、程度和方向,这种创造性源于完善与扩展两者的开放性。下面我们结合文本对“索拉里斯星”框架的概念合成网络做进一步分析。

经过组合,整合空间中出现了某些任一输入空间都不单独具备的关系:这是一个庞大的行星,它拥有生命,进化程度极高,能对表象进行心理操作并合成新概念。这些元素在文中均有所体现,譬如飞行员贝尔通接受事故调查时,称他亲眼目睹了一个约三米高的“婴儿”奇观:“但(婴儿的)那些动作,似乎(……)有人在调试他”(莱姆,2014: 79),他接着解释:“我只是想说……那些动作完全没有任何意义。而我们的每个动作应该有一定的意义(……)。但是婴儿的动作是随意和无序的(……)就像有人在检查这个孩子能用手做些什么动作,能用躯干和嘴做什么动作”(莱姆,2014: 80)。显然,索拉里斯星具备与人脑表象操作能力相似的能力。

在作品创作、读者阅读的过程中,“索拉里斯星”框架的内容往往比单纯的“星球”加“大脑”框架要更丰富、细致,这是因为经过完善,“大脑行星”会被添加一些其他框架或场景,如“对抗”框架:当行星具有人脑般的主体性后,它自然会想着去摆脱行星最常见的束缚——来自恒星的过强或过弱的引力,如文中“这一定是一种高度发达的组织结构,既然它能够以主动方式影响行星运行轨道”(莱姆,2014: 16)。此外,在《索拉里斯星》中,“交流”和“回忆”场景极为重要。在作品中,有主体性的索拉里斯星与人类处于“交流”场景中,互为交流的对象。关于“回忆”场景,索拉里斯星从凯尔文和其他站员脑中提取出表象,并重构出他们各自的“访客”,这些源自记忆的复制品与真实的逝者不完全一致,这是因为根据心理学如Bartlett(1964)等的相关研究,存储在脑中的表象本来就不精确,回忆其实是不断被重构的。“复活”的哈瑞身上穿的衣物竟然没有纽扣,需要用剪刀裁开才能脱下,这是因为凯尔文对哈瑞的视觉表象并不能完整、真实地表征逝去的哈瑞。

最后,扩展意味着读者可以自由灵活地在脑海中想象和模拟出索拉里斯星与人类在“交流”场景中各种潜在的故事情节,即便读者与地外智慧未曾有过接触。又如索拉里斯星能通过提取、糅合、调整凯尔文对哈瑞的记忆片段,从而重构出哈瑞的副本。这虽让读者惊愕万分,但如果我们假设这颗地外“大脑行星”的原型是每个拜访该行星的人的大脑,那么凯尔文之所以能与逝去的哈瑞重逢,是因为他要么把自己缩小、要么把大脑放大,然后来一场探秘自己大脑的冒险之旅,这对于读者而言,是不难想象的。

若图1仅展示了科幻寓言的舞台背景,图2则进一步阐明寓言蕴含的启示和哲思。在《索拉里斯星》中,除凯尔文抵达空间站后遭遇不速之客的故事主线外,还有相当重的笔墨落在介绍索拉里斯学这一莱姆虚构的学科上。如图2所示,百余年索拉里斯学发展史为“研究索拉里斯星”场景,该场景由“研究外星”和“研究人脑”两个场景(输入空间I和II)整合而成。这个概念合成网络实际上比看上去更为复杂,因为它糅合了“星球”和“人脑”两个框架的整合空间(即图1)。涌现结构“研究索拉里斯星”场景可概括为人们像研究天体和人脑一样,也为索拉里斯星著书立说,但汗牛充栋、各抒己见的索拉里斯学理论假说就像神经科学、认知科学的理论假说一样,面临着只知其然而不知其所以然的困境。正如书中说的,“每当一个问题得到破解之后,人们就会发现,答案带来的新谜团,往往比原来的问题更让人惊诧,索拉里斯星研究就是这样”(莱姆,2014: 17)。《索拉里斯星》成书于20世纪60年代,当时关于大脑意识、思维、心智的研究方兴未艾,莱姆即从本体论上对索拉里斯学进行批判,暗示他已将人脑视为人类认知的极限。

图2 “研究索拉里斯星”场景的概念合成网络

通过概念整合网络,索拉里斯世界得以重新解构,这为诠释《索拉里斯星》提供了崭新思路。同时,不可否认的是,由于无法向逝者求证,这种回归语言文本的溯源式分析存在不可证伪性。此外,概念整合理论仅是描述概念整合机制的模型,并不一定能涵盖整合过程中所有纷繁复杂的心智活动。如果我们暂且认为上文所搭建的概念整合网络模型是合理的,那么我们可以得出两点推论。

1. 绝对“他者”索拉里斯星形象的原型的确是人类大脑。一个拥有与人类截然不同的主体性行星,看似符合绝对“他者”的标准,但讽刺的是,它却完美地体现了人类中心主义——因为它的原型恰是人最引以为傲的器官。普遍认为,人类高度发达的大脑是人区别于(乃至优胜于)其他物种的不二法宝。人脑经过某些关键但偶然的演化,其早期感觉皮层能以拓扑形式组织和发展产生表象的神经表征,随后这些表象能在更高级的脑区被加工、排列、重构——正是由于人脑在感官的协助下,对周围环境进行表象化处理,使得人能够进行记忆、回忆、想象、推理、分类、类比等心智活动(Damasio, 2005: 80-105)。此外,这些心智活动加上后来发声器官的适应性变化,人类不仅有了语言,还能用语言来谈论当下、过去和将来,谈论事实和虚构故事,促进合作与构建社会(Harari, 2014: 22-26)。人类文明的一切成果,不仅推动了人类中心主义,而且依赖于人类中心主义(试想一个信仰泛灵论的现代世界)。书中所言甚是:“我们四处寻找,想要的启示仅仅是所谓的‘人’。我们不需要其他的世界,我们要的只是一面镜子。完全不同的世界会让我们不知所措”(莱姆,2014: 69)。莱姆以人脑为索拉里斯星的原型,哲学意味浓厚,旨在讽刺人对宇宙探索的疆界有多么广阔,那么人对使之成为人的心智的探索就有多么褊狭。

2. 索拉里斯星学的徒劳无功,寓示脑科学研究的黯淡前景。如果说《大溃败》中的“黑箱”是本体论上就无法被认识、无法与人进行信息交流的外星文明,那么《索拉里斯星》中的“黑箱”不仅是虚构的索拉里斯海洋,更是它的原型——人脑。若莱姆以人脑作为索拉里斯星的原型,那么在莱姆看来,20世纪方兴未艾的神经科学和认知科学的命运将和百余年来仍在原地踏步的索拉里斯学一样悲惨。从更现代的眼光来看,目前脑科学在脑疾病治疗、认知机制、行为心理学、类脑计算等领域蓬勃发展、潜力无穷,但已知的脑科学研究成果却迟迟未能完全解释关于意识涌现的问题(Damasio, 2010)。目前学者对生命现象从物理现象中的涌现已有较为清晰的认识,且演化学说显示原始情绪与高级情绪之间亦不存在明显鸿沟。然而,从生命现象中涌现出来的自我意识现象,以及从自我意识现象中涌现出来的精神现象,却是人类登上全知全能顶峰路途上的一道难以跨越的坎。由此看来,现代科技虽有足够底气触及帕斯卡说的无穷大的“深渊”——宇宙,却依然只能凝视无穷小的“深渊”——人脑的神经网络。在莱姆看来,人脑可谓绝对“他者”,人类也许只能像众多索拉里斯学家一样,无论用“黑箱”还是“白箱”法去认识它,都总会一无所获,甚至无法解释为何一切努力都付诸东流。认知神经科学和索拉里斯学一样,仅是学者们乐此不疲的文字游戏,人类认知范围内的因果逻辑仿佛对这片“脑海”不起作用。所有的命名体系、理论框架、逻辑推导,一切使人之所以为人的范式,无一例外都失效了。莱姆想表达的,也许不是宇宙有边,而是人的认知有界。正如《索拉里斯星》所言,“一个会思考的巨物居于宇宙中的某处,这个事实本身就会让人类永远不得安宁”(莱姆, 2014: 167)。

结 语

莱姆是科幻史上极为重要的一位作家,其科幻作品与其科技哲学著作一样,蕴含着宏大且深远的哲学意味。本文选择从其最著名的作品《索拉里斯星》入手,基于对莱姆个人评述以及国内外研究成果的梳理,进一步厘清了索拉里斯星与绝对“他者”的关系问题。这主要得益于第二节中所提的两个问题,即索拉里斯星是绝对“他者”吗?索拉里斯星为何是一颗海洋行星?此前普遍认为,莱姆对人文主义的失望、对人类中心主义的憎恶以及对某些科幻作品所塑造的伪“他者”形象的质疑,都能支持索拉里斯星即莱姆所构建的绝对“他者”的观点。然而,绝对“他者”的本体论决定了它是不可被人类语言所描述的,这与它在书中被刻画成一颗海洋行星的事实相悖。莱姆的“黑箱”科幻作品旨在呈现人类与绝对“他者”的无效沟通。其中,莱姆的晚期作品《大溃败》采用了更为极端的方式,在不描写绝对“他者”的情况下,营造了人类遭遇绝对“他者”时的情景。与之相比,《索拉里斯星》只是广义上的“黑箱”科幻,因为它直接描述了绝对“他者”的形象(尽管其所用术语来自虚构的索拉里斯学)。这就引出了第二个问题,即为何绝对“他者”的形象是一颗海洋行星,而非别的事物。鉴于大脑研究的“黑箱”说以及人对行星与人脑概念隐喻化理解在源域上的相似性,本文提出索拉里斯星的原型是人脑的假说。为了验证这一假说,依托当代认知隐喻理论的研究成果,建立关于索拉里斯星形象以及索拉里斯学的概念整合网络模型,最后回归文本,检验概念整合模型的效度。据此,得出了颇具讽刺意味的推论。与其说《索拉里斯星》描写的是人类与索拉里斯星的沟通与交流,不如说是人类与大脑这个“会思考的巨物”的徒劳交流。无论人类如何努力,人脑或说与人脑有关的意识、精神的涌现问题,都是横亘在全知彼岸前的“深渊”。

注释:

①参见“莱姆年”官方网站:https://roklema.pl/.

②典出古希腊神话阿里阿德涅之线。

③④参见莱姆官方网站:https://solaris.lem.pl/o-lemie/adaptacje/solaris-soderbergh/394-lem-o-adaptacji-soderbergha [2021-02-07].

⑤在认知革命开启后,关于心理表象的研究自20世纪80年代起得到重视(如Shepard & Cooper, 1982; Kosslyn, 1980; Gardner, 1985)。此前学界被刺激-反射行为主义所主宰。