典型喀斯特区云南松林土壤养分和细菌群落对海拔的响应

2021-12-26隋夕然刘云根张雅洁吴丽芳

隋夕然,王 妍,2,*,刘云根,2,张雅洁,吴丽芳

(1.西南林业大学 生态与环境学院,云南 昆明 650224;2.云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室,云南 昆明650224)

喀斯特生态系统是一个环境容量低、生态系统变异敏感度高、灾害承受阈值低的具有生态脆弱性特征的特殊生态系统。喀斯特地区的生态环境非常脆弱,土层浅薄,贮水能力差,加之人为破坏和不合理利用,石漠化问题非常突出[1]。相较于其他喀斯特地貌类型区,我国西南石漠化区的治理工作在基础理论研究方面相对薄弱[2],治理技术模式单一[3],效果不理想,亟需相关科学研究提供理论依据和有效技术支撑。

土壤微生物在生态系统中扮演着养分驱动者的角色,与土壤养分的迁移和转化息息相关[4]。在土壤微生物中,细菌分布最广泛,数量、类群最多,参与土壤的养分循环利用,维持生态系统的能量流动和物质循环[5]。尹娜[6]研究显示,在欧亚草原带上,土壤碳、氮、磷等营养元素的含量对土壤细菌多样性有显著影响;戴雅婷等[7]发现,库布齐沙地自然恢复的油蒿群落根际土壤的细菌群落丰度,与土壤含水量,及氮、磷、钾等养分含量密切相关;韩亚飞等[8]研究显示,在门分类水平上,变形菌门为连作杨树人工林土壤中丰度最高的优势菌群;柳春林等[9]认为,土壤全氮与变形菌群具有正向的相互促进作用。目前,针对典型喀斯特区域土壤养分、细菌群落组成、多样性对不同海拔梯度响应的研究工作在本文检索范围内还鲜见报道,关于不同海拔对典型喀斯特区域松林土壤微生物群落结构的影响,及微生物与环境因子的关系等问题,尚无明确结论。

云南省建水县是我国西南喀斯特区域的典型代表,当地地势西南高、东北低,海拔高差大,碳酸盐分布广泛,土地石漠化现象严重[10]。本研究深入探索该区域不同海拔对云南松林土壤理化性质的影响,以及不同海拔梯度下云南松林土壤微生物的群落组成和多样性特征,并基于高通量测序技术,揭示微生物群落组成和多样性对喀斯特地区海拔梯度的响应关系,以期为我国西南典型喀斯特区域的石漠化治理、植被恢复提供理论支撑,为当地的土壤微生物多样性研究和保护提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于云南省建水县境内,地理坐标为102°49′~103°9′E、23°18′N~23°40′N,海拔在1 300~2 100 m。该区属南亚热带季风气候,年均气温19.8 ℃,年均地温20.8 ℃,年均相对湿度72%,年均日照时数2 322 h,全年无霜期307 d[11]。该区碳酸盐岩溶地貌分布广泛,土壤岩性以石灰岩为主,基岩裸露率在30%~70%。受土壤母质影响,当地的主要土壤类型为石灰土,森林类型为亚热带常绿落叶阔叶混交林[12]。

1.2 试验设计与样品采集

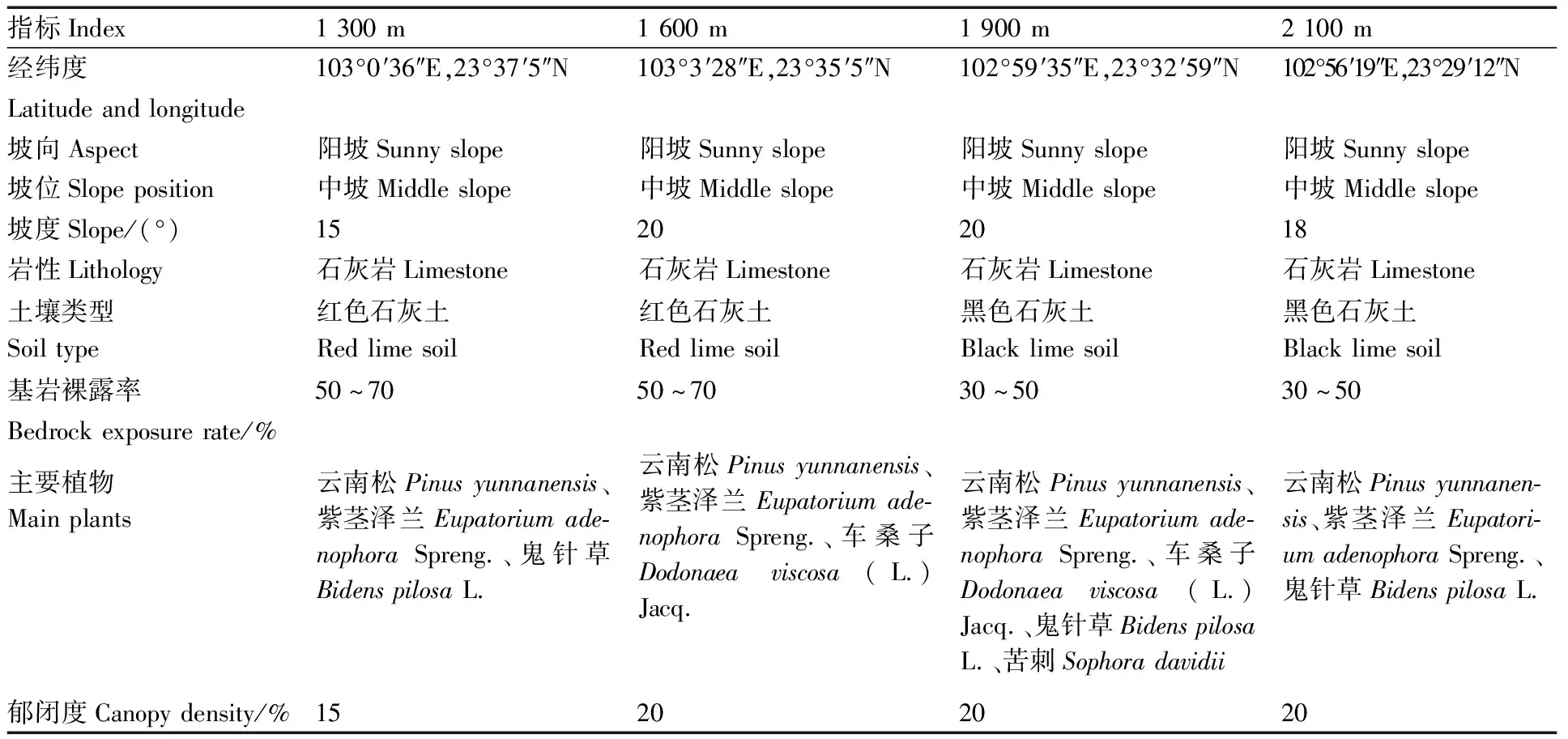

2019年9月,在研究区海拔1 300~2 100 m范围内,以高程200~300 m作为一个梯度(具体地,分别对应于海拔1 300、1 600、1 900、2 100 m,各海拔梯度上研究区的基本情况详见表1),在每个海拔梯度上选取3个云南松林代表性区域设置样地,共布设12个样地,每个样地的大小均为20 m×20 m。同时,在每个样地的4个角和对角线交点处再设置5个2 m×2 m的样方,在每个样方中心采集500 g土壤进行混合,从混合均匀的土壤中取出500 g(以下将其称为土样1)带回实验室用于理化性质测定。同时,为了避免微生物样品污染,严格按照相关要求采集10 g土样(以下将其称为土样2),剔除大的石块和杂质,而后放入无菌离心管中密封,在干冰保护环境下带回实验室,用于土壤微生物检测。

表1 不同海拔梯度的研究区概况

土样1在室温下风干,研磨,分别过2、0.25 mm筛,测定土壤理化性质。土样2在超净台中剔除更小的石块和杂质,从剩下的混合均匀的无杂质样本中取出5 g放入无菌离心管,加干冰低温保存,送往上海凌恩生物科技有限公司进行DNA提取和微生物测序。

1.3 土壤理化性质测定

本研究测定的土壤理化性质指标包括全碳(TC)、全氮(TN)、全磷(TP)、全钾(TK)、速效氮(AN)、速效磷(AP)、速效钾(AK)、pH[13]。其中:TC采用重铬酸钾氧化-外加热法测定,TN采用凯氏定氮法测定,TP采用NaOH碱熔-钼锑抗比色法测定,TK采用NaOH熔融-火焰光度法测定,AN采用碱解扩散法测定,AP采用NaHCO3浸提-钼锑抗比色法测定,AK采用NH4OAc浸提-火焰光度法测定,pH采用酸度计法测定。

测定上述指标时用到的主要仪器包括:HWS-26型电热恒温油浴锅,上海一恒科学仪器有限公司;KDN-1000型全自动凯氏定氮仪,上海昕瑞仪器仪表有限公司;T6新世纪型紫外可见光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司;AB204-S型火焰光度计,梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司;PHS-3C型pH计,上海仪电科学仪器股份有限公司;BL-WM100型扩散皿,北京艾维科电科技有限公司。

1.4 数据处理

采用Microsoft Office Excel 2010程序进行数据录入、整理和初步分析;采用SPSS 21.0软件对数据进行方差分析,检验不同海拔云南松林的土壤养分差异(显著性水平选定为α=0.05);利用Canoco 5软件进行冗余分析(RDA),探讨云南松林土壤养分指标和细菌群落之间的相关性。

使用QIIME 1.9.1软件对获得的高质量微生物序列按97%的序列相似度进行归并,划分运算分类单元(OTU),基于Silva参考数据库进行比对,得到每个OTU对应的物种分类信息;基于OTU划分和分类地位鉴定结果,获得每个样本在各分类水平的群落组成;计算测序丰富度指数(Chao1)、多样性指数(Shannon指数、Simpson指数)。

利用Origin 2019软件制图。

2 结果与分析

2.1 不同海拔云南松林的土壤养分含量变化

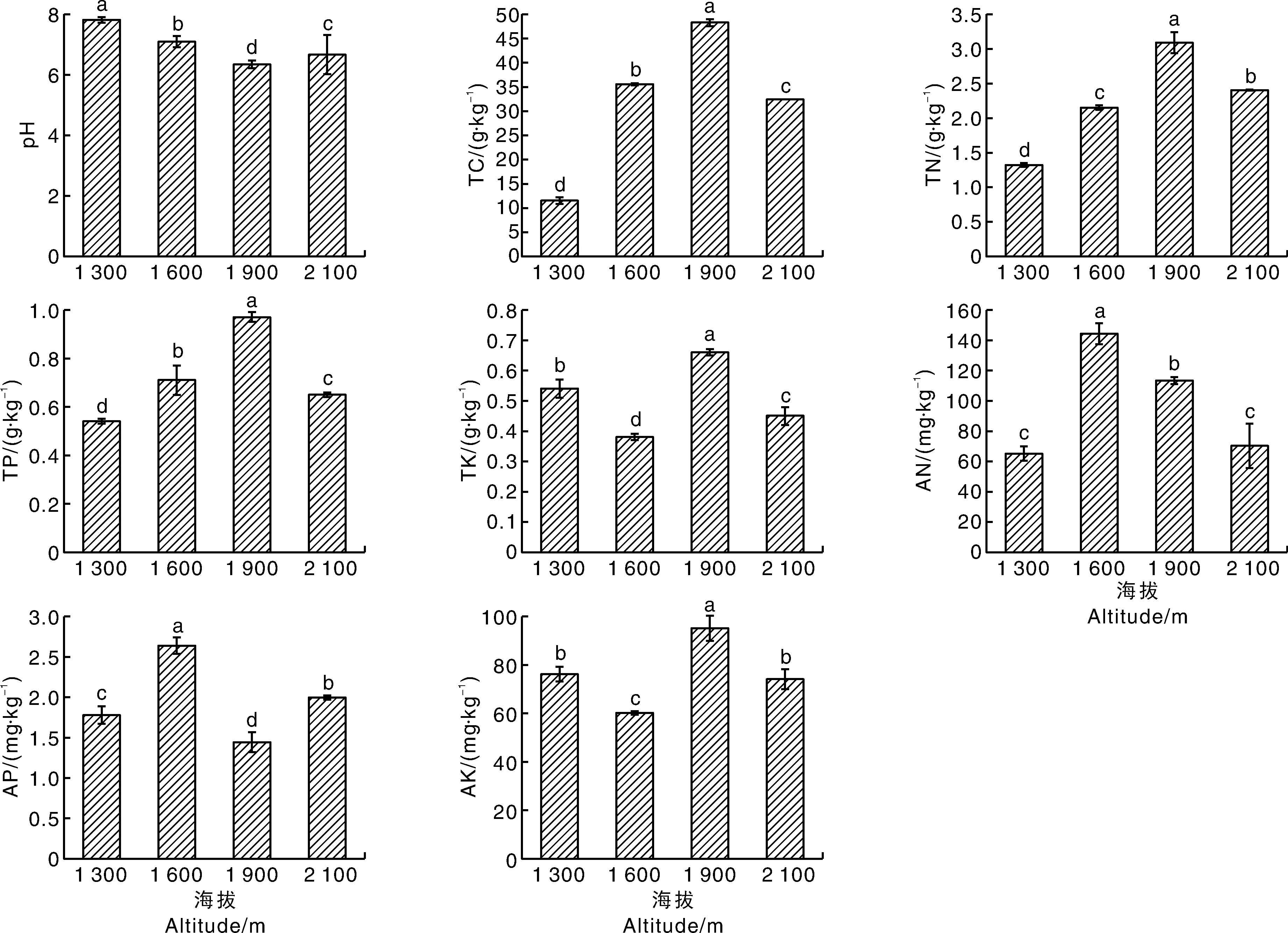

研究区不同海拔云南松林地土壤理化性质变化明显(图1)。随海拔升高:土壤pH先减小后增大,海拔1 300 m处土壤pH最高(7.72),海拔1 900 m处土壤pH最低(6.34),且不同海拔间差异显著;TC、TN、TP含量先增加后降低,且不同海拔间差异显著,三者的含量范围分别为11.60~48.26、1.32~3.09、0.54~0.97 g·kg-1;AN含量先显著增加,后显著降低,但海拔1 300 m与2 100 m处差异不显著,含量范围在65.27~144.52 mg·kg-1;TK含量在各海拔处差异显著,以海拔1 900 m处最高(0.66 g·kg-1)、海拔1 600 m处最低(0.38 g·kg-1);AP含量同样在各海拔处差异显著,但以海拔1 600 m处最高(2.64 mg·kg-1)、海拔1 900 m处最低(1.44 mg·kg-1);AK含量以海拔1 900 m处最高(95.25 mg·kg-1)、海拔1 600 m处最低(60.40 mg·kg-1),两者差异显著,且均显著高于其他海拔处,但海拔1 300 m与海拔2 100 m处的土壤AK含量无显著差异。

TC,全碳;TN,全氮;TP,全磷;TK,全钾;AN,速效氮;AP,速效磷;AK,速效钾。下同。

2.2 不同海拔云南松林的土壤细菌群落丰度与多样性

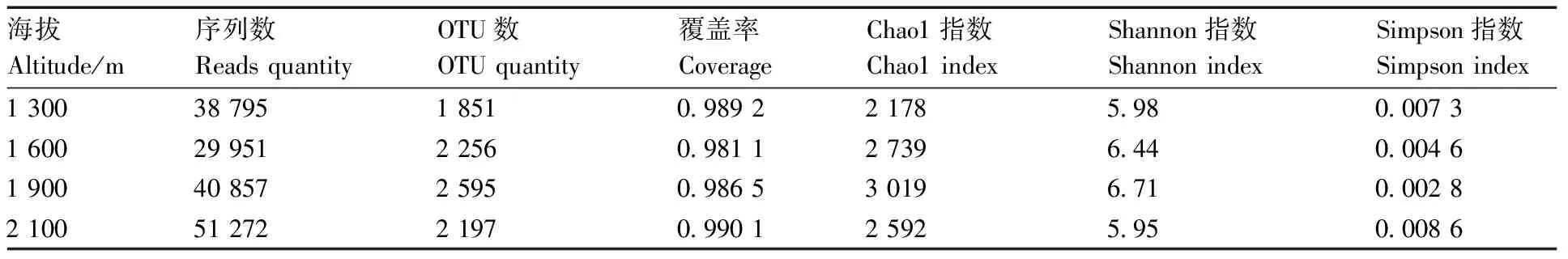

测序结果显示,各样品文库的覆盖率(coverage)在98.11%~99.01%(表2),说明测序结果能够代表土壤中细菌群落的真实情况。从Chao1指数和OTU数来看,研究区内各海拔的细菌群落丰度从高到低依次为1 900 m>1 600 m>2 100 m>1 300 m。Shannon指数和Simpson指数都是用来估算样本中微生物多样性的指标,在生态学中常用来定量描述一个区域的生物多样性。Shannon指数值越大,说明群落多样性越高;Simpson指数值越大,说明群落多样性越低。在本研究中,Shannon指数值在海拔1 900 m最大,Simpson指数值在海拔1 900 m最小,说明云南松林土壤细菌的群落多样性在该海拔处最高。这一结果表明,不同海拔梯度对土壤细菌多样性的影响是不同的。

表2 不同海拔云南松林土壤的细菌丰度与多样性

2.3 不同海拔云南松林的土壤细菌分类

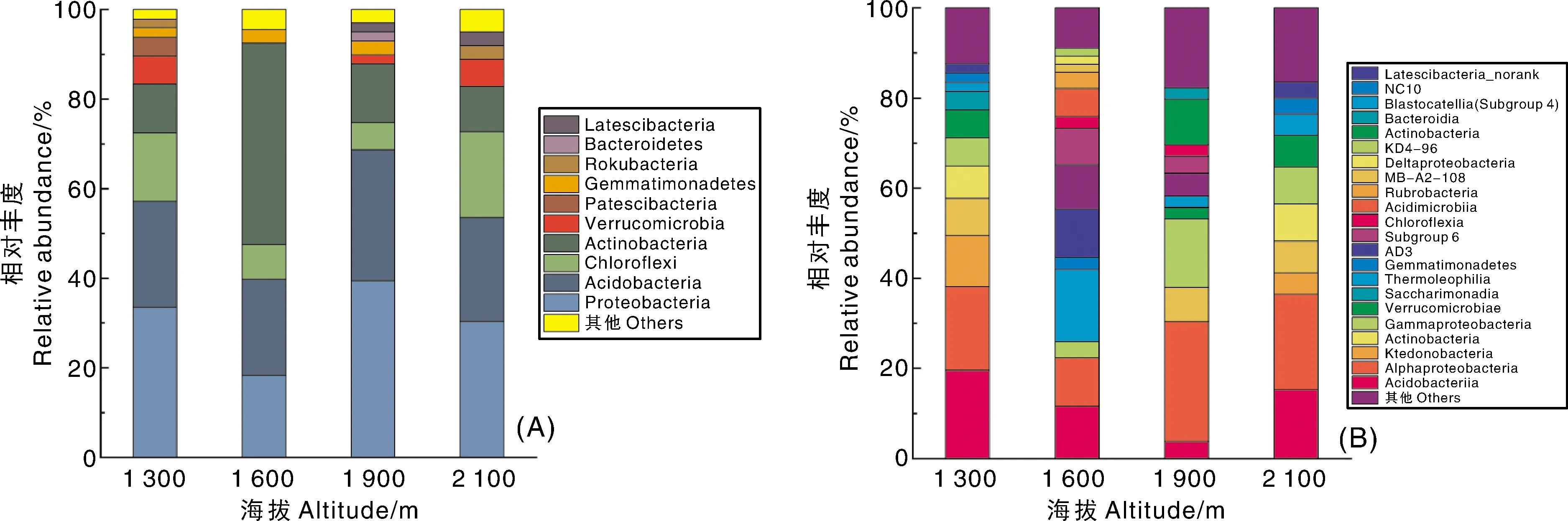

在门分类水平上(图2),相对丰度较大的有变形菌门(Proteobacteria)、酸杆菌门(Acidobacteria)、放线菌门(Actinobacteria)和绿弯菌门(Chloroflexi),分别占总测序序列的33.37%、24.40%、19.82%、12.06%,且在4个海拔梯度上均有;疣微菌门(Verrucomicrobia)和棒状杆菌门(Rokubacteria)分别占总测序序列的3.57%和1.22%,仅在海拔1 300、1 900、2 100 m上共有;芽单胞菌门(Gemmatimonadetes)占总测序序列的2.06%,在海拔1 300、1 600、1 900 m上共有;Patescibacteria占总测序序列的1.07%,在海拔1 900、2 100 m上共有;其他相对丰度不足1.5%的细菌合计占总测序序列的3.69%。在4个海拔共有的细菌中,变形菌门、酸杆菌门的相对丰度在海拔1 900 m处最大,绿弯菌门的相对丰度在海拔2 100 m处最大,放线菌门的相对丰度在海拔1 600 m处最大。除上述优势菌群外,其他相对丰度较低的细菌群落在不同海拔下相对丰度变化不大。

Proteobacteria,变形菌门;Acidobacteria,酸杆菌门;Chloroflexi,绿弯菌门;Actinobacteria,放线菌门;Verrucomicrobia,疣微菌门;Gemmatimonadetes,芽单胞菌门;Rokubacteria,棒状杆菌门;Bacteroidetes,拟杆菌门;Latescibacteria,匿杆菌门。Blastocatellia(Subgroup 4),母链菌纲;Bacteroidia,拟杆菌纲;Actinobacteria,放线菌纲;Deltaproteobacteria,δ-变形菌纲;Rubrobacteria,红杆菌纲;Acidimicrobiia,酸微菌纲;Chloroflexia,绿弯菌纲;Gemmatimonadetes,芽单胞菌纲;Thermoleophilia,嗜热油菌纲;Verrucomicrobiae,疣微菌纲;Gammaproteobacteria,γ-变形菌纲;Ktedonobacteria,纤线杆菌纲;Alphaproteobacteria,α-变形菌纲;Acidobacteriia,酸杆菌纲。

在纲分类水平上,相对丰度较大的集中于酸杆菌纲(Acidobacteriia)、α-变形菌纲(Alphaproteobacteria)、γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)、δ-变形菌纲(Deltaproteobacteria),合计占总测序序列的44.18%。其中,酸杆菌纲、α-变形菌纲和γ-变形菌纲在4个海拔梯度上共有,而δ-变形菌纲在海拔1 300、1 900、2 100 m上共有。α-变形菌纲、γ-变形菌纲的相对丰度在海拔1 900 m处最大,而酸杆菌纲的相对丰度在海拔1 900 m处最低,δ-变形菌纲的相对丰度在不同海拔间无显著差异。在纲分类水平上,其他细菌群落在不同海拔的相对丰度变化不大。

2.4 不同海拔云南松林土壤养分与土壤细菌群落组成和多样性的相关性

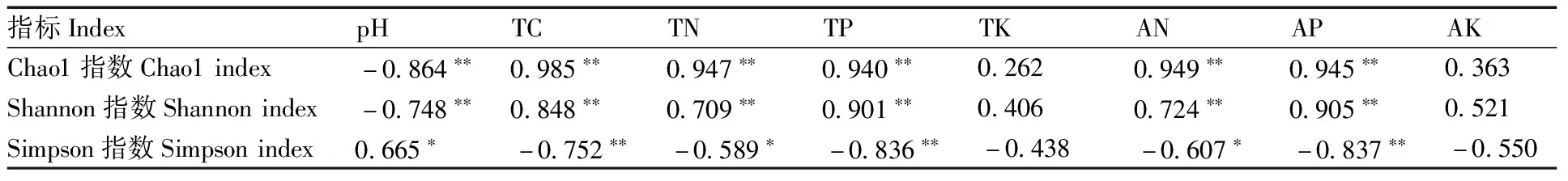

对不同海拔土壤细菌丰度、多样性与土壤理化因子的相关关系进行分析(表3),结果显示:土壤pH值与Chao1指数、Shannon指数呈极显著(P<0.01)负相关,与Simpson指数呈显著(P<0.05)正相关;土壤TC、TN、TP、AN、AP分别与Chao1指数、Shannon指数呈极显著(P<0.01)正相关,土壤TC、TP、AP与Simpson指数呈极显著(P<0.01)负相关;土壤TN、AN与Simpson指数呈显著(P<0.05)负相关。

表3 土壤理化性质与细菌丰富度指数、多样性指数的相关性

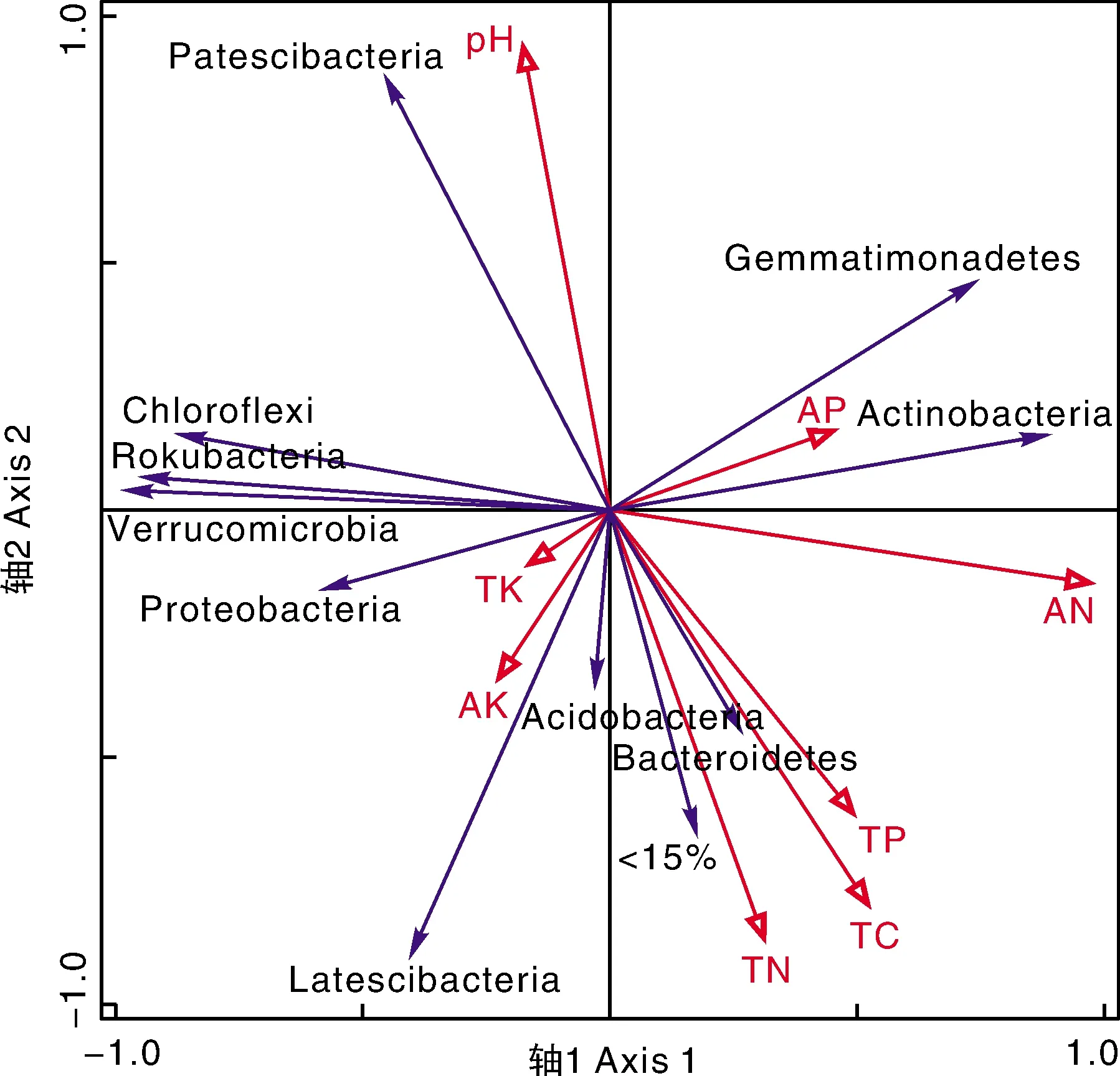

对细菌群落组成与土壤养分指标进行冗余分析,结果显示:pH、TC、TN和AN对细菌群落组成的影响程度较强。土壤pH与绿弯菌门、疣微菌门、棒状杆菌门、Patescibacteria、芽单胞菌门的相对丰度正相关,与变形菌门、酸杆菌门、放线菌门、拟杆菌门、匿杆菌门(Bacteroidetes)的相对丰度负相关;TC、TN和TP与放线菌门、酸杆菌门、拟杆菌门、变形菌门、匿杆菌门的相对丰度正相关,与绿弯菌门、疣微菌门、棒状杆菌门、Patescibacteria、芽单胞菌门的相对丰度负相关;AP和AN与放线菌门和芽单胞菌门的相对丰度正相关,与绿弯菌门、疣微菌门、棒状杆菌门的相对丰度负相关;TK、AK与变形菌门、酸杆菌门、放线菌门、拟杆菌门、匿杆菌门、绿弯菌门、疣微菌门、棒状杆菌门、Patescibacteria的相对丰度正相关,与放线菌门、芽单胞菌门的相对丰度负相关。综上所述,土壤pH、TC、TN、AN和TP是细菌群落组成变化的主要驱动因子,对变形菌门、酸杆菌门、放线菌门、拟杆菌门、匿杆菌门等几种优势菌门的影响最大。

Proteobacteria,变形菌门;Acidobacteria,酸杆菌门;Chloroflexi,绿弯菌门;Actinobacteria,放线菌门;Verrucomicrobia,疣微菌门;Gemmatimonadetes,芽单胞菌门;Rokubacteria,棒状杆菌门;Bacteroidetes,拟杆菌门;Latescibacteria,匿杆菌门。图3 细菌门分类群落与养分指标的冗余分析

3 讨论

3.1 不同海拔对云南松林土壤养分含量的影响

研究发现,典型喀斯特区不同海拔云南松林的土壤pH值,及全量养分和速效养分含量存在显著差异。土壤pH值对土壤养分的理化性质和有效性、微生物群落结构,以及植物生长发育都有很大的影响[14]。在本研究中,随着土壤pH值升高,土壤养分的有效性降低,这与王艳艳等[15]的研究结果相似。土壤碳、氮含量是反映土壤肥力的重要指标[16]。本研究发现,土壤TC、TN、AN含量随海拔升高呈先上升后下降的趋势,这与吴玥等[17]在戴云山研究的结果一致。原因可能是,本研究海拔梯度间跨度较大,温度差异影响了土壤养分含量的积累[18]。在一定范围内,随海拔升高,气温降低,动植物残体的分解速率减慢,造成土壤有机碳、氮矿化速率降低[19],相应地,土壤中的碳、氮积累量增加,因此土壤养分含量先相应升高。马维伟等[20]认为,土壤养分含量的变化与温度、水分的相关性很高,土壤养分的积累需要相对适宜的温度,温度过高或者过低都会产生负效应。当海拔高度超过1 900 m后,温湿度等因素共同作用下的环境已经超出了喀斯特区云南松林土壤养分积累的阈值,因而土壤TC、TN、AN含量随海拔升高反而呈现下降的趋势。本研究中,土壤磷素含量在低海拔处较低。这可能是因为,低海拔区的温度相对较高,磷素在土壤中的迁移转化能力较强[21],更易流失,因而积累量较低。本研究中,土壤全钾和速效钾含量在不同海拔间无明显规律,这可能与土壤的空间异质性和人为因素有关[22]。

3.2 云南松林土壤细菌群落组成特点及其对海拔梯度的响应

前人研究表明,海拔对土壤细菌组成和多样性的影响不尽相同。Fierer等[23]发现,细菌多样性没有显著的海拔梯度差异;Bryant等[24]发现,微生物多样性随海拔梯度上升而增加。本研究中,随海拔升高,Chao1指数和Shannon指数整体趋势为先增大后减小,而Simpson指数的整体趋势为先减小而后增大,且细菌多样性与土壤pH值,及全碳、全氮、全磷和相应的速效养分含量有显著相关性。林耀奔等[25]发现,有机质含量高、pH值低的环境更适于微生物的生存和繁殖;杨立宾等[26]发现,有机碳、氮、磷含量高的土壤中微生物数量最多,原因是细菌分解主要发生在有机质含量高的土壤中。本研究中,在1 300~1 900 m,土壤有机碳、氮、磷含量逐渐升高,细菌的数量与多样性也随之增加。

本研究在土壤中检测出变形菌门、酸杆菌门、放线菌门、绿弯菌门等优势细菌类群,其中,变形菌门的相对丰度最大,这与赵爱花等[27]在落叶阔叶林土壤上的研究结果一致。李艳春等[28]发现,在福建茶园土壤中,变形菌门是最主要的细菌类群,其代谢活动是土壤中最主要的细菌活动,随着土壤氮素含量增加,变形菌门的丰度增加。这与本研究中土壤全氮含量与变形菌门细菌相对丰度正相关的结果一致。Jangid等[29]发现,在热带森林和农田生态系统中,变形菌、酸杆菌占比很大;Fierer等[30]发现,在温带森林土壤中丰度最大的细菌为酸杆菌;Yuan等[31]在青藏高原草地土壤、Liu等[32]在东北黑土中也发现,含量最丰富的细菌类群是酸杆菌。但在本研究中,酸杆菌门、放线菌门的相对丰度低于变形菌门。这说明,不同类型土壤中微生物的优势类群不尽相同,不同环境的微生物既具有丰富多样性的特点,又具有类群相似性的特点[33]。

土壤细菌群落组成对土壤理化性质的变化较为敏感,尤其是土壤碳库和pH值对细菌群落组成的影响最为明显[34]。本研究发现,土壤pH值与酸杆菌门细菌的相对丰度负相关,而土壤全碳、全氮、全磷含量与酸杆菌门正相关。这是因为,酸杆菌属于嗜酸菌,更适宜在酸性环境中生存[35]。同时,酸杆菌门细菌具有编码纤维素酶和淀粉水解酶的基因序列,可加速分解动植物残体产生有机质等养分[36]。绿弯菌门细菌需要消耗有机质来供应代谢活动所需要的能量[37],因此绿弯菌门与土壤全碳、全氮、全磷含量负相关。本研究中,全碳、速效氮、全磷和速效磷与放线菌门正相关。这是因为,放线菌门具有促进土壤碳、氮、磷等养分转化和积累、提高土壤质量的作用[38]。

综上所述,典型喀斯特区云南松林土壤养分与细菌群落组成和多样性对不同海拔的响应显著,土壤养分含量是影响土壤细菌群落组成与多样性的主要因子,不同海拔土壤养分含量的变化会导致细菌群落结构发生明显的规律性变化。