MRI斑块诊断软件定性评估颈动脉斑块

2021-12-26魏梦娇高阳吴琼郝祥程王红茹

魏梦娇,高阳,吴琼,郝祥程,王红茹

颈动脉斑块是脑卒中的致病原因之一,近年来已成为影像研究的热点[1]。颈动脉斑块有多种类型,有的相对稳定,有的极其高危随时可能导致卒中发生,这主要取决于斑块成分的类型、含量和分布[2]。

磁共振高分辨血管壁成像(magnetic resonance high-resolution vessel wall imaging,HR-VWI)具有常规MRI检查不具备的高信噪比、高软组织分辨率以及黑血、亮血等多对比序列,在颈动脉斑块成分的定性分析方面具有独到的价值,但HR-VWI检查获得的图像数据量大,全手动处理费时费力,且人工定性分析非常依赖于评估者的临床经验,限制了这项技术在临床的广泛应用。而最新的磁共振图像斑块诊断(MRI-plaque view,MPV)软件能实现对斑块成分的自动识别和定性、定量分析。

本研究通过与病理结果对照,对比人工手动与软件半自动方法在评估颈动脉斑块成分中的差异性及可靠性,旨在探讨颈动脉斑块半自动软件的临床应用前景,并指导卒中预防和个体化治疗。

材料与方法

1.研究对象

研究对象为2019年12月-2020年10月在本院神经外科接受颈动脉内膜剥脱术(carotid endarterectomy,CEA)治疗的连续35例患者。纳入标准:①经影像检查确定颈动脉狭窄程度大于50%;②CEA手术前行HR-VWI检查,且两者间隔不超过3天。5例因以下原因被排除:①HR-VWI图像质量差,无法进行斑块成分的诊断及后处理;②CEA术中斑块在剥离时受损,斑块原始形态改变;③斑块病理切片染色不成功。最终将符合要求的30例患者的颈动脉斑块图像用于斑块成分分析。

本研究经伦理委员会批准,所有患者签署知情同意书。

2.MRI扫描方法

使用SiemensSkyra 3.0T磁共振扫描仪和32通道头颈动脉联合线圈。本研究使用特定的扫描方案获得高分辨率颈动脉血管壁图像:首先,对患者双侧颈动脉行大范围扫描,扫描序列包括3D TOF-MRA、3D磁化准备快速采集梯度回波序列(magnetization-prepared rapid acquisition with gradient-echo sequences,MPRAGE)和3D最优化采集可变翻转角快速自旋回波序列(sampling perfection with application optimized contrasts using different flip angle evolutions sequences,SPACE)T1WI;为满足软件后处理要求,采用MIP法对3D TOF-MRA的原始图像进行图像重组,初步确定血管狭窄和斑块所在部位,然后以该部位为中心进行小范围扫描,扫描序列包括横轴面3D TOF-MRA(36个层面)、2D-TSE-T1WI和2D-TSE-T2WI(20个层面);注射对比剂后进行大范围扫描,扫描序列为3D-SPACE-T1WI,总扫描时间约45min。各序列扫描参数见表1。

表1 各序列主要扫描参数

3.人工评估标准

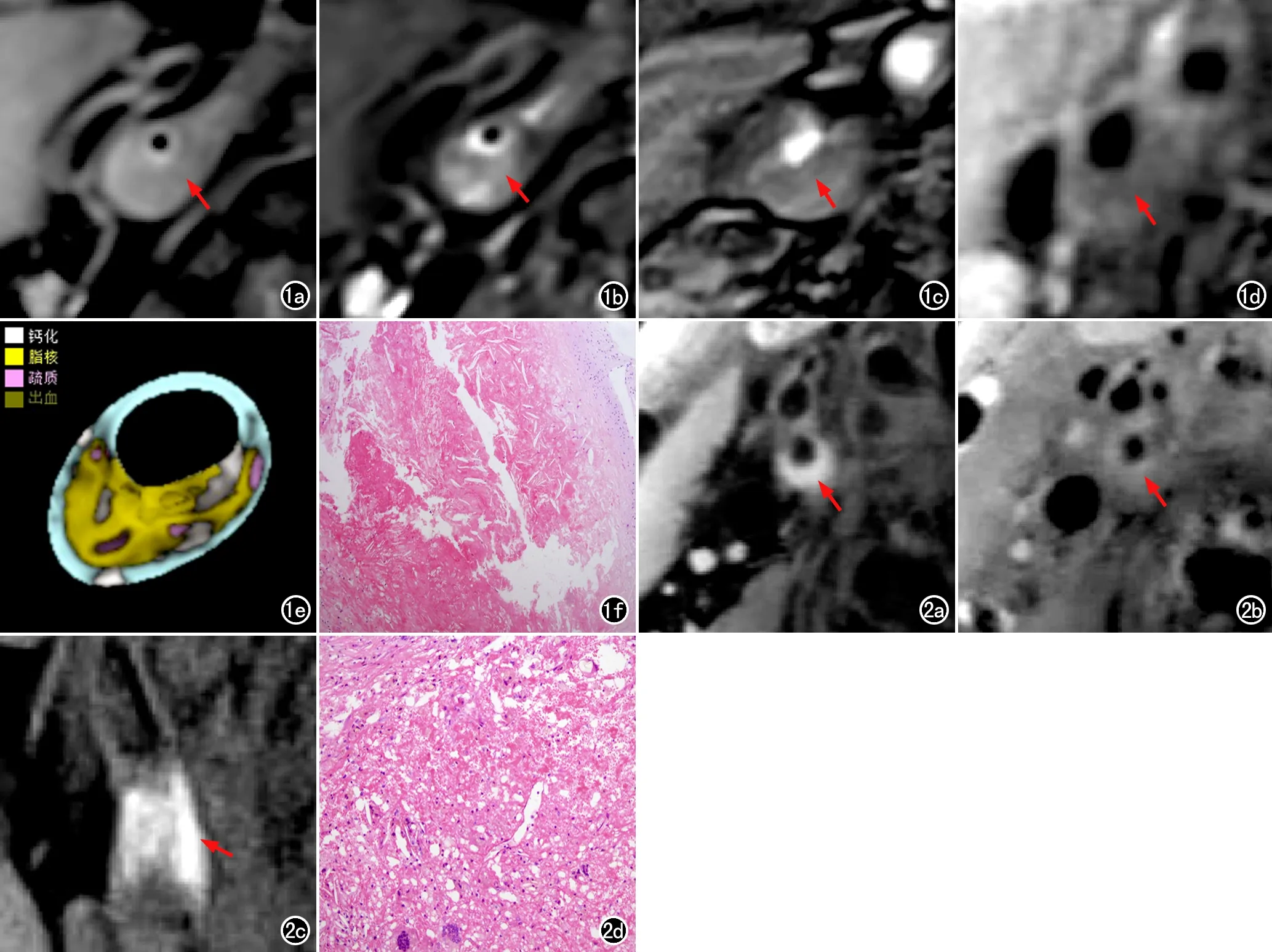

斑块成分人工评估由两位具备10年以上诊断经验的影像科医师分别独立分析,若判断意见不一致,则由另两位更有经验的高级职称医师共同商议,得出一致结果,评估标准如下。①脂质核心:T1WI呈等信号、T2WI呈等/稍高信号,TOF、MPRAGE图像上无异常高信号,增强T1WI无明显强化(图1);②斑块内出血:TOF、T1WI和MPRAGE图像上均呈高信号,以MPRAGE图像上最明显(图2)。③破裂纤维帽:完整的纤维帽在TOF、T1WI和T2WI上表现为邻近管腔的带状或环状低或等信号,破裂的纤维帽在TOF、T1WI和T2WI上表现为呈低或等信号的带状或环形区不连续,并与管腔相通形成龛影(图3);④钙化:所有序列上均表现为低信号(图4~5)[2-5]。

图1 颈动脉斑块内脂质核心。a)T1WI上呈等信号(箭);b)T2WI上呈稍高信号(箭);b)3D-TOF图像上呈等信号(箭);d)对比增强T1WI上无明显强化(箭);e)三维融合图像,清晰显示斑块内各种成分;f)镜下可见斑块内有胆固醇裂隙和泡沫细胞沉积(×100,HE)。

图3 颈动脉斑块破裂纤维帽HR-VWI和病理图像。a)T1WI示斑块表面有龛影(箭);b)T2WI示斑块表面有龛影(箭);c)镜下示纤维帽连续性中断(箭;×100,HE)。 图4 颈动脉斑块内大片状钙化HR-VWI和病理图像。a)T1WI上呈低信号(箭);B)T2WI上呈低信号(箭);c)三维融合图像直观显示钙化成分及其范围;d)镜下可见斑块内大片状钙化成分(箭;×100,HE)。 图5 颈动脉斑块内散在小钙化灶HR-VWI和病理图像。a)T1WI上可见斑块内散在低信号灶(箭);b)T2WI显示斑块内散在低信号灶(箭);c)3D TOF图像上显示斑块内散在低信号灶(箭);d)三维融合图像直观显示斑块内散在钙化灶;e)镜下可见斑块内有弥漫分布的小钙化灶(×100,HE)。

4.MPV软件处理和分析流程

软件处理及分析步骤:将扫描图像传入MPV工作站(Version 2017),每例患者选取4个序列(2D-T1WI-TSE、2D-T2WI-TSE、3D TOF-MRA②、2D CE-T1WI-TSE)的图像进行分析。由两位具备10年以上诊断经验的影像科医师分别使用斑块成分分析软件进行后处理和分析,取两位医师多次勾画并一致认定ROI的软件分析结果为最终结果。选择分析血管(左侧或右侧颈动脉),确定参考平面(一般以颈动脉分叉作为参考平面),将图像放大200%,先自动勾画血管管腔,全部勾画完再勾画管壁,管腔自上而下勾画,管壁自下而上勾画,之后手动调整边界确保勾画无遗漏。使用软件自带的配准图像功能以确保多对比序列图像位置匹配。进入研究模式后软件即可进行自动分析,记录每一例患者的斑块成分分析结果并保存典型图像。

5.病理标本处理

在CEA术中获取斑块标本送病理实验室进行切片制作,切片厚度1~2mm,进行HE染色并于显微镜下观察斑块成分,此过程由2位资深病理科医师协商完成。

6.统计学方法

使用SPSS 22.0统计软件进行数据分析。计数资料以频数及百分比表示,采用配对四格表χ2检验分别比较人工评估结果与病理诊断结果、MPV软件分析结果与病理诊断结果、人工评估结果与MPV软件分析结果,以P<0.05为差异有统计学意义。以病理结果为金标准,计算人工方法和MPV软件对斑块各征象的诊断敏感度、特异度、阳性预测值(positive predictive value,PPV)、阴性预测值(negative predictive value,NPV)、误诊率、漏诊率和符合率。

结 果

1.临床资料

共入选30例患者,男22例,女8例,年龄54~82岁,平均(68.38±5.49)岁。其中,高血脂2例(6.7%),高血压病17例(56.7%),糖尿病9例(30.0%),有吸烟史20例(66.7%),有饮酒史14例(46.7%),发生缺血性卒中15例(50.0%),颅内血管斑块23例(76.7%)。左侧颈部动脉病变17例(56.7%),右侧13例(43.3%);血管狭窄率为50%~60%者 2例(6.7%),60%~70%者8例(26.7%),70%~80%者10例(33.3%),80%~90%者8例(26.7%),90%以上者2例(6.7%)。

2.人工评估与病理诊断结果的比较

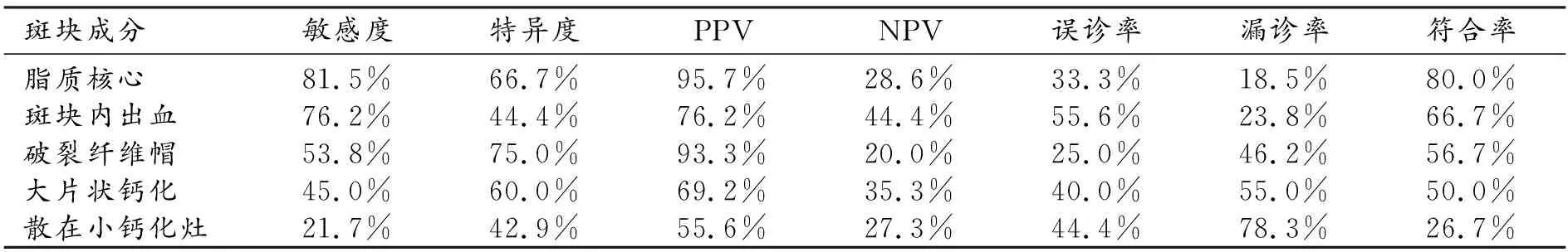

人工和病理方法对斑块成分的诊断结果见表2~3。

表2 人工和病理方法对颈动脉斑块成分检出结果的比较 /例(率)

表3 人工评估颈动脉斑块成分的效能指标

两种方法对脂质核心、斑块内出血和大片状钙化的检出率的差异无统计学意义(P>0.05),对破裂纤维帽和散在小钙化灶检出率的差异有统计学意义(P<0.05)。

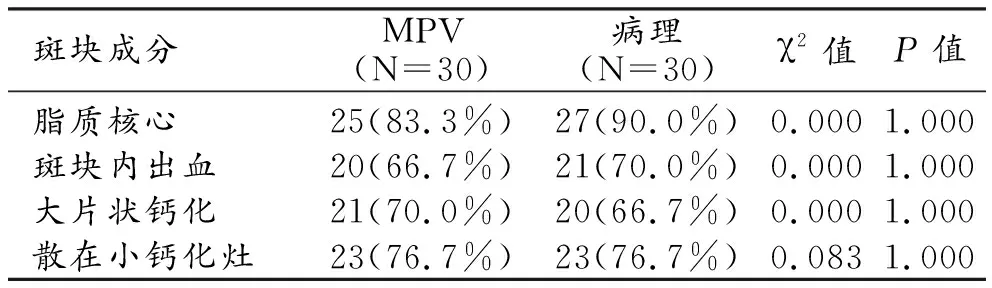

3.MPV软件分析与病理诊断结果的比较

由于MPV软件识别破裂纤维帽作用有限,因而本次研究未进行破裂纤维帽的软件分析。MPV软件和病理方法对斑块成分的诊断结果见表4~5。两种方法对各种斑块成分检出率的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表4 MPV软件和病理方法对颈动脉斑块成分检出结果的比较 /例(率)

表5 MPV软件评估颈动脉斑块成分的效能指标

4.人工评估与软件分析结果的比较

人工评估和MPV软件对斑块成分检出结果的比较见表6。两种方法对散在小钙化灶检出率的差异有统计学意义(P<0.05),对脂质核心、斑块内出血和大片状钙化检出率的差异均无统计学意义(P>0.05)。

表6 人工与MPV软件对颈动脉斑块成分评估结果的对比

总体而言,MPV软件评估颈动脉斑块成分的诊断符合率较人工方法更高(图6)。

图6 人工评估与MPV软件对各种颈动脉斑块成分诊断符合率的条形图。

讨 论

颈动脉粥样硬化斑块是临床常见疾病,美国神经放射学会2018年发布的专家共识认为颈动脉斑块的组成与斑块破裂的脆弱性有关,而斑块破裂被认为是脑卒中的潜在致病原因,因此准确识别复杂形态斑块的成分对于预防脑卒中具有重要价值[2]。目前人工评估HR-VWI原始图像可以实现对颈动脉斑块各种成分(脂质核心、出血、破裂纤维帽、大片状钙化、散在小钙化灶等)特征的定性分析,但面临以下问题:(1)全手动处理及人工评估耗费时间长;(2)人工评估依赖于评估者的经验,不同评估者之间的差异较大。为了解决以上问题,本研究引入了能够半自动化分析斑块成分的MPV软件,该软件已经被FDA/CFDA核准,具有独特的磁共振图像后处理技术,可以在手动勾画血管的基础上,直接呈现斑块的成分特征,评估斑块的性质,并提供三维融合图像(图1~5)。本研究通过人工评估结果和MPV软件分析结果与病理结果的对比,发现两者均有较高的敏感度和特异度,尤其是脂质核心(lipid-rich necrotic core,LRNC)和斑块内出血(intra-plaque hemorrhage,IPH)等重要的易损指标。

在本研究中,人工评估和MPV软件均表现出对LRNC强大的识别能力,其阳性预测率分别达95.7%和96.2%,我们认为原因有两点:一是LRNC作为粥样斑块的主体组成部分占据很大的比例,并且大多数行CEA手术的患者,其颈动脉斑块病变已经进展到晚期,斑块内含有大量的脂质成分;二是通过既往大量的体内和体外研究,已较好地确立了如何根据T1WI、T2WI以及CE-T1WI图像上的信号特征来识别LRNC[2]。Skagen等[6]发现易损斑块分析软件半自动分割评估LRNC在颈动脉斑块内的体积百分比与病理组织学结果显著相关,体现了易损斑块分析软件定量分析LRNC的应用价值,而Xu等[7]于2014年已验证了基于LRNC含量评估颈动脉斑块破裂危险度的颈动脉粥样硬化危险度评分的应用价值,提示LRNC定量分析预测脑卒中的强大潜力,因此开发MPV软件评估LRNC具有重要的临床意义。

导致IPH的病因主要有两个:一是新生血管破裂或斑块本身破裂;二是由于炎症、代谢疾病或糖尿病等基础疾病所致。Sigovan等[8]通过与病理对照,证实人工评估IPH的敏感度和特异度分别为83%和100%,本研究中人工评估结果较其略差,敏感度和特异度分别为76.2%和44.4%,但软件评估的敏感度和特异度可达85.7%和77.8%。回顾漏诊及误诊病例,我们认为可能是由于斑块内新鲜出血早期信号与LRNC类似而造成误判,另一个误差来源可能是信号平均的部分容积效应,另外在CEA术中,由于手术操作的复杂性和不确定性,可能损害斑块从而造成病理上的阳性结果。目前已经证实对比增强技术能够无创性定量检测颈动脉斑块内新生血管的程度和功能特征[9],并且Song等[10]发现半自动分割方法对IPH体积的量化分析具有很高的可靠性,这为人工评估和MPV软件识别IPH以及预测未来缺血事件提供了更多信息。

斑块表面纤维帽破裂和侵蚀是预测高风险卒中的关键特征[2]。Hatsukami等[11]的研究证实,HR-VWI人工评估能够区分完整的厚纤维帽和破裂的薄纤维帽,与病理结果高度一致(Kappa=0.83)。在本研究中,30例患者的颈动脉斑块中病理发现26例有纤维帽破裂,仅4例纤维帽完整,而术前人工评估中仅在14例患者中检出了破裂纤维帽,敏感度、特异度及诊断符合率分别为53.8%、75.0%和56.7%,与病理结果对比差异具有统计学意义(P<0.05),我们认为原因可能是目前的HR-VWI技术分辨率不够,对纤维帽的细小破裂尚无法准确显示。

Liu等[12]认为钙化的形态和位置与斑块的易损性密切相关,本研究证实了Liu等的观点。本研究结果显示在易损斑块中散在小钙化灶存在的概率明显高于大片状钙化灶,原因可能是小钙化灶周围更易产生炎症和血栓,其局部应力和应变极易引起斑块破裂,而大片状钙化似乎稳定了斑块,这可能与M2巨噬细胞极化有关[13],因此能否准确区分钙化的形态对于斑块易损性的评估具有重要价值。本研究中人工评估与MPV软件分析对不同形态钙化的诊断效能不同,大片状钙化在T1WI、T2WI以及TOF序列上较散在小钙化灶的显示更加明显,因此对其诊断符合率更高,可能的原因是贴近或延伸到管腔里的小钙化灶很容易被遗漏。目前关于钙化形态、位置与颈动脉斑块易损相关的高分辨MRI研究较少,而且本研究中也仅仅对钙化进行了定性分析,有待在今后的研究中针对钙化进行定量分析等更深入的研究。

本研究的局限性:(1)病例数较少;(2)缺乏对斑块内成分的定量分析。综上所述,MPV软件仅需对颈动脉管腔及管壁进行简单勾画,就可以对斑块成分进行定性分析,省时、准确、高效,且与人工评估和病理检查间均具有较好的一致性,值得在临床中广泛使用。