苦日子 甜日子

2021-12-24苏雁

苏雁

⊙ 故乡旧照

人到中年,对“故乡”这个词愈加充满感情。两次都是在隆冬时节,我回到了出生的地方,张家港市建新大队孙巷“十间头”。老家屋后那条小河已经干涸,茅草在河床里恣意生长。我家原有的宅基地,现如今成了堂叔家的桃园。公鸡们在冬日的暖阳里撒腿奔跑,一只拴在铁丝网上的狗远远地看到我就开始狂吠,我走近了,它突然就安静了,坐在地上不再叫一声。也许它嗅到了我身上有这块泥土的气息。

在我父亲的记忆里,爷爷奶奶靠种田得工分,一天赚5分钱。天亮五点出去,晚上六七点钟回家。那个时候江南农村都种双季稻,一年两季。五月播种,八月收割,八月进行第二季播种。种田没有机械化设备,也没有除草剂,农田里的一切活计都靠人工。

⊙ 故乡旧照

爷爷正当壮年,是干活的能手,在种田间隙,还要去挖河,赚更多的工分。爷爷和奶奶相继生了7个孩子,张嘴都要吃的,养活一家人实在不容易。1958年,我奶奶因为烧得一手好菜,被派到生产队的食堂里烧饭。每天,我父亲拿饭桶到食堂去打稀饭,家里的锅子预先烧好半锅开水,把食堂里打回来的稀饭倒到半锅开水里继续煮,十来个人每人吃不到几粒米。小孩子们用手指反复在饭桶边沿上捞稀薄的米汁,碗被舔得比洗了还要干净。

田里的红花草却长得特别好,茂盛到一个人趴到红花草堆里,根本看不到人。父亲说,这是上天特别派来人世间救苦的。我奶奶用红花草放在开水里烫,抓起来一小把一小把团成一个团子,滚上一薄层米粉,放到蒸屉里去蒸。这样的团子还不容易吃到,经常就是红花草烫一烫,放点盐就吃了。一个冬天到春天,一家老小就靠红花草撑了下来。

有时候饿得不行了,爷爷去生产队打证明,一次只能给一两斤清糠,这都是宝贝。糠用水调成糠米浆,很美味了,容易撑饱肚子。还有的人家把野榆树皮剥了,煮熟,放在石臼里磨成粉,做饼蒸着吃。因此,野榆树皮也救了不少人的命。

那个时候大家满脑子想的都是如何填饱肚皮。爷爷家隔壁有个单身老人,叫徐金根。早饭难得有菜粥喝,他总会用小碗端给我父亲。“惠良,你来吃一口!”他总是这么说。其实,他也不宽裕,只是因为一个人生活,条件相对比周边邻居好一点。他是实在看不得我父亲面黄肌瘦,发善心省给我父亲吃的。一小碗菜粥呼噜呼噜全倒进喉咙里去了,父亲不知道什么滋味。

“我当时只有十多岁,别的没想到,就想着大了要有出头之日,是一定要报恩的。”说到这里,父亲掉眼泪了。父亲说,那位老人一直就一个人,没有子孙,如今报恩都没处报。

以上是从祖屋苏家堂搬到徐家堂的经历。其间,有一个上海来的插队知青,非常爱干净,每天要洗身子。因为没有脸盆,没有任何容器,只有一个做饭的铁锅。他咋办呢,只能把矮脚木凳子翻过来四脚朝天,把铁锅架在凳子腿上,盛水后洗身子,然后再用铁锅煮吃的。这是个心酸的事情,我父亲和周边的邻居都知道。

到1965年,生产队开始流行“吃碰头”,就是聚餐。到年关了,生产队杀猪、翻河捉鱼,杀了猪每家分猪肉,留下来一点边角料、猪下水聚餐吃。大人聚餐,其实就是分菜,自己不舍得吃的,等着一个菜一个菜上来,分回去给孩子吃。小孩子们哪里等得及父母把菜拿回家,早就跑到生产队的食堂里,围着父亲坐的那一桌流口水了。其实一家也分不到多少,但是在当时,已经是孩子们能够想象的美味佳肴的最高标准了。

我父亲先是在临近的村小大团小学读了三年,再到码头小学读了两年。码头小学旁边有一个石灰窑,课间他用百雀羚的盒子放几粒家里偷出来的米,加上一点水,石灰窑里有热气,可以烧热。煮开了一看,总共只有一粒小小的团子那么大。但是对于终日饥肠辘辘的孩子来说,这是一顿美味的小点心。

父亲五年级的时候,苏家人全部从徐家堂搬到和平大队和建新大队合并后的大队办公室,共有十间房屋,故称“十间头”。没作任何收拾,大家直接搬了进去。爷爷和他的两个弟兄,每家各分到两间房子,另还有大队安排的别人家入住。“十间头”承载了我童年所有的回忆。

到了“十间头”,父亲有了一个小弟弟,生出来时,身上一片一片发紫,看上去十分可怕,没几天就没了。那时的人,生病没有看医生的意识,最经常的治疗方式就是去附近村子里找老人推经。然而孩子生得太多了,每天还要起早贪黑去生产队干农活,就有点任由其自生自灭的意思了,实在顾不过来。

两间大队部的房间是砖瓦房,在当时是不错的了。但是家里人太多,住不下。三房都生了很多孩子,我爷爷一家八个人,到后来房子住不下了,就准备把十间房拆了重新盖。为了盖房子,兄弟间还闹了点矛盾。小爷爷认为我爷爷只有一个儿子,而他有三个儿子,唯一的一个梁架就该他家拿。最后的结局是梁架一人一半。房子全部拆掉,重新造房子。

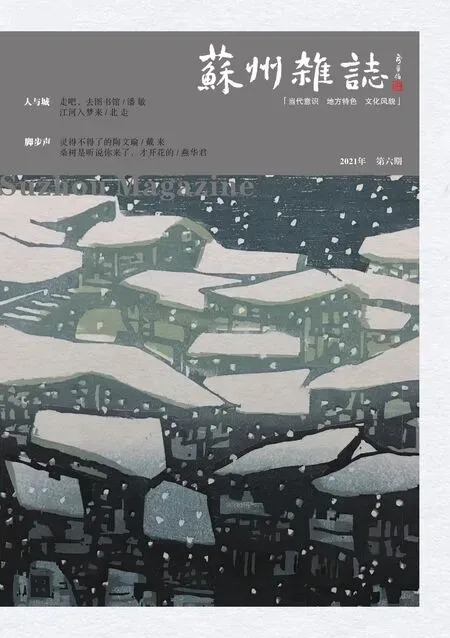

⊙ 故乡新貌

我们家靠东边,没有拆,东边搭出来了一间。没有木料,用的是我父亲的奶奶的棺材板,还有从老坟上起出来的棺材板,洗洗干净三家人家平分。我家搭出来的一间,用竹竿做的椽子,梁用的是就地取材找来的树枝搭起来的,因此显得歪七扭八,棺材板也是梁的一部分。

就算扩出来一间房,还是不够住。我父亲和大姑妈住一间,二姑妈和三姑妈、小姑妈住一间。都是一块木板和凳子搭的床,两三个人挤在一张小床上。

码头小学毕业后,我父亲考取了港口中学和顾山中学,但是饭都吃不饱,哪里有钱读书,只能辍学。过了不久,码头小集镇上办了农业中学,面向农村培养农业技术人员。我父亲就进了农业中学,学习小麦赤霉病等农业知识,一年半后又辍学了。

因为我爷爷人缘好,我父亲从学校出来,就去队办企业上班了。两年后,队办企业并入乡里的农机厂附属五金厂。小五金厂里待了两年,我父亲正式拜师去乡里的农机厂做钳工。父亲很喜欢五金技术,整天整夜躲在车间里和这些“铁疙瘩”打交道,琢磨技术革新。时任乡党委书记许坤保亲自点名,派我父亲十几趟带班出去学习。父亲带队到上海东风机械厂去学习车用风扇的生产过程,人家不给他整套图纸,每天下班后他就到厂里的垃圾堆里捡技术科的废图纸,从中找到有用的技术信息。

农业机械厂主要生产的是开沟机、插秧机,最成功的是船用挂桨机。父亲带着技术人员到沙洲农机二厂去学习,回来自己摸索安装机器。方圆几十里都来买凤凰农业机械厂的船用挂桨机,到后来,安徽巢湖、铜陵、马鞍山等更远的水网地区也来购买,为厂里创造了可观的经济效益。

这时候, 改革开放的春风吹到了小镇上。父亲听说国家允许私人办个体企业了。他心想,凭着他和我母亲肯吃苦的劲头,凭着他在厂里结识的一帮业务能力很强的弟兄,出去总是有饭吃的。1984年11月28日,我父亲离开了凤凰农业机械厂。他到厂里是1972年,一共待了12年。

1985年年底,父亲和母亲领了个体户的营业执照。家里一贫如洗,亲戚朋友三千两千凑起来,一共借了15000元。母亲说,连银行开户的5元钱都没有,也是借来的。

自己开厂,父亲首先做的是冲压件,从他最懂的技术和产品做起来。第一桩生意是四川成都无线电一厂的。这真是机缘巧合,成都无线电一厂和张家港卫生设备厂有业务往来,加工电视机上的塑料罩壳。张家港方面提议,电视机罩壳上小的零部件,如放变压器的支架,也可以落到张家港的企业生产。在机械厂的老同事把这个商机及时告诉了父亲,并且向厂方推荐了他。趁着成都无线电一厂的同志在张家港卫生设备厂洽谈生意的时机,我父亲直接去厂里毛遂自荐,凭着在机械厂的经历,他成功接下了零部件生产的生意。

合同签好了,我父亲模具还没开,款已经到了,一共19700元。我们那个集镇上的银行办事处主任在街上遇见我母亲,大声招呼她:“小芬,你账上有一笔不小的钱。”母亲问银行主任:“我可以领吗?”银行主任说:“当然可以领。”母亲领了钱,不仅还了债,还进了不少生产原料,回家又欢天喜地给我包了顿馄饨吃。那个时候的猪肉,7毛4分钱一斤。按这个比例换算,20000元差不多相当于现在的100万元了。

合同签了,钞票花了,电视机配件的冲压模具却还没开发出来。父亲没有设备,临近的新民大队橡胶厂有可供他开发模具的机械设备,以前,他们的厂长经常到农业机械厂来,父亲跟他熟悉。就向他请求,让我父亲借他们的设备开发模具。厂长答应了,但是白天厂里有生产任务,还得等他们厂里的人下班后才能开始工作。

为了赶工期,父亲好几夜通宵达旦地干,一点没有休息。那个时候是冬天,又连天下雨,气温都在零摄氏度以下,父亲套鞋里结满了冰。模具研发并不顺利,失败了好多次。困倦和寒冷让父亲几近绝望,但最终还是咬牙挺过来了。一个月后,电视机配件的冲压模具开发成功了,适用于电视机的喇叭网罩、变压器的支架等附件的冲压。父亲的小五金厂得以开始生产。

对父亲来说,这是非常关键的机遇。接下去,父亲不断增加产品种类,但他反复感念,起家靠的是成都无线电一厂,一定要勤勤恳恳、老老实实做好产品,对得起人家最初的信任。

经营小五金厂,父亲主内,管技术和生产;母亲主外,管进货、送货、催账。这个时候母亲吃了很多苦,为了方便小批量送货,父亲给她买了一辆小摩托车,但这是一台修整过的二手车,钢铁材质的零部件产品压得它经常喘不过气来,就在半路闹罢工。母亲只能一次次推着车徒步走到送货地点,这些地方距离我家都在三五十公里开外。母亲还经常去上海等地进货,个体户小本经营,为了节省成本,总是搭车来去,前面驾驶室里坐满了人,母亲是轮不到坐的,她只能蹲在卡车车厢里,冬天的寒风如凌厉的刀,割得她满脸是带血的口子,粗糙的手上冻得跟馒头一样,布满了红红的冻疮。

创业的艰辛刻在父母亲的脸上。我珍藏着一张父母带我去无锡鼋头渚游玩时拍摄的照片,父母看上去十分苍老,脸色焦黄。那个时候我大概是12岁,父母也才36岁。

有了一点积蓄,1987年,父母决定开始造房子。1988年9月28日,房子门前的水泥场浇灌,父亲在水泥场东南面刻上了日期留念。但是我两次回老家细细寻找,都没能找到父亲刻的日期。我和父亲都有点失望。房子建设大约用了18000元,三上三下带大阳台的楼房,从此我有了自己独立的房间和书房。

随着改革开放的步伐加快,父亲公司的机遇也越来越多。2000年,他成立了生产纺织机械配件的公司,生意最红火的时候,有200多个工人加班加点生产。他的企业获得了村工业园区工业生产值第一名、上缴税金第一名、销售额增幅第一名。

如今,70多岁的父亲,早就把心思从如何发展企业转移到了二胡演奏上。这是父亲认真对待的另一个事业。年轻时,父亲是个文艺爱好者,锡剧样板戏《芦荡火种》等都是他的拿手好戏。村里人都说,惠良的嗓子,呱呱叫!父亲那个时候就爱拉二胡,但是事业缠身,多年没有再拿起过二胡。如今退休了,父亲开始拜师学艺,如同钻研机械技术那样,他四处打听周边有名的二胡演奏专家,登门讨教。母亲说,父亲练习得很刻苦,每天至少花四五个小时,从吱吱呀呀听不出个调调,到声调和谐、音色美妙,他的演奏技艺突飞猛进。两年前,经过老师的推荐,他加入了镇上一支演奏水准较高的民乐团,成为其中一名二胡演奏员。母亲发来的演出照片上,父亲神情专注,陶醉其中。

父亲和母亲多次感念,是改革开放的春风吹来了,大家才过上了好日子。如今,家家都达到了小康标准,日子过得舒心。我和父亲共同的遗憾是,爷爷奶奶吃了一辈子的苦,没有享受到一天如今这般富足称心的好日子。唯有在清明时节上坟时,我会带上奶奶最爱的美丽花束,一个鞠躬,再一个鞠躬。