花山密码

2021-12-24周菊坤

周菊坤

一

大自然是神秘而奇妙的。个中妙趣,在于未知,便有了想象,也起了欲念。一道纱帘飘啊飘,背后是什么,这是人类与大自然的亘古游戏。现代人神通广大,上九天,下五洋,顺风耳,千里眼,可谓无所不能。《水浒传》里的戴宗,日行八百,那是小儿科。秦始皇驱山赶石,不过蛮力罢了。有人喜欢日新月异,也有人眷念“从前慢”,各怀心事。人从哪里来,要往哪里去,一般是撞了南墙之后,才有此终极之问。当南墙变成轻纱时,人类又开始匆匆赶路了。

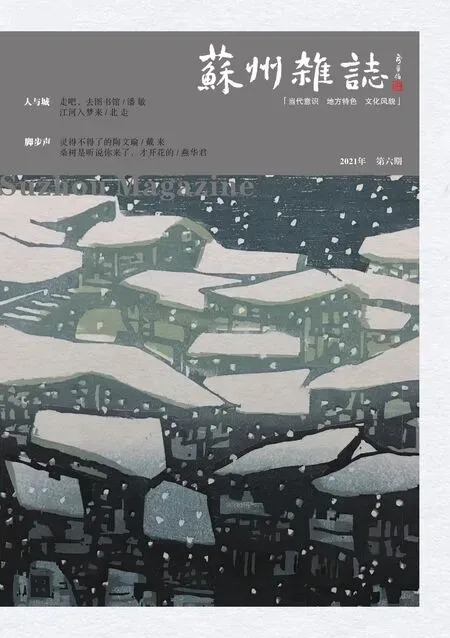

⊙ 花山景色

话说回来。一袭轻纱有美感,却未必轻薄,缭绕,不散,剪不断,理还乱,淡淡的离愁,才下眉头,却上心头。古人有心病,今人也一样。如何破解,需要找到密码。佛说,一叶一菩提,不免玄虚,那扇不二法门,常人找不见。不如老子的话来得实在,“吴西界有花山,可以度难”。地点清晰,功用明了,但是,度什么难?急难,愁难,苦难,困难,责难,劫难,灾难,还是难为情,难以名状,难于上青天,子不语。还是进了山再说。

二

花山在苏州城西,海拔169米。四周有群峰耸峙,每一座都是功成名就,与它们相比,花山排不上座次。归庄却说,“花山固吴中第一名山,盖地僻于虎丘,石奇于天平,登高远眺,不减邓尉诸山。”若是出于个人情结,可以理解,但仅凭以上几个理由,就牵强了。我找出归庄的原文,后面还有一句,“又有支道林之遗迹焉”。这句话倒是大有玄机。支遁,字道林,东晋高僧,花山有“支公洞”,是他修炼之地。他精通佛理,能诗善文,与王羲之、王蒙、殷融、向秀等名士交好,主张儒释道合一,提倡“天理自然”,是把佛教带到江南的第一人,也是佛教本土化的开创者。《世说新语》说,支道林喜欢养鹤,不惜铩其羽,使之不能振飞。当他发现仙鹤“反顾翅,垂头,视之如有懊丧意”,心有顿悟,“既有凌霄之姿,何肯为人作耳目近玩?”待仙鹤羽翼养成,便放飞而去。作为佛教徒,支遁的思想是多元的,也是融通的,应是花山文化基因的核心构成。这样的文化张力,加上“蓊郁幽邃”(明杨循吉语)的自然魅力,天下名士心向往之,趋从归隐,也就不足为怪了。

山不在高,有仙则名。此话用在花山,很贴切。支遁得道,“乘白马升云而去”。支遁是花山的仙。仙和神不同,神几近于圣,无可挑剔,居庙堂之高,不苟言笑,也就不好玩了,而仙很逍遥,自在,自我,自然,清风明月下,人间烟火处,都有仙的影子,也就有了故事。花山“百步潺湲”的岩壁上,有一巨大摩崖,一个“山”字,上加一个“人”,许多人不识,也有懂的:人在山上,不就成了“仙”嘛。据考证,这个“仙”字是赵宧光所书。赵宧光,字凡夫,精六书,工诗文,善书法,创草篆体。一生不参加科考,不出仕为官。万历二十三年秋天,买山葬父,墓旁结庐,筑“寒山别业”。赵宧光“三十年不入城市”,独与花山有缘,时相过从,流连忘返。曾出资购山,与周顺昌、文震孟、姚希孟诸贤殚力协护,“山寺得不废”。花山岩宇深奥,迂回幽曲,尤其入山小径逼仄险峻,赵宧光题“华山鸟道”四大字于壁,反写篆书,径五尺许,被称为“奇笔”,细观之下,此四字摩崖下面,竟还压着另一摩崖:“皇重关”,着实耐人寻味。“鸟道萦纡上,深林更几盘。支公此消夏,五月晚犹寒。”这是他的《登花山》诗:顺着鸟道盘旋而上,虽幽深奇险,却正是支公悠然消夏处。赵宧光与支遁是隔世的知音。他俩在莲花峰下喝酒,一处处摩崖睁大了眼睛,守在各处关隘。空山无人,水流的声音发出回响,莲花开在山巅。

《吴地记》说,晋太康二年,花山“生千叶石莲花,服之羽化”。羽化登仙,这只是一种想象,或者幻相,当不得真,但花山因此而名,这是毋庸置疑的。石莲花,是支遁,是赵宧光,是花山的图腾。

三

有人进了花山,出来时一脸茫然。有人进了花山,出来时似懂非懂。有人进了花山,出来时有会心的笑。有缘无缘之间,密码在起作用。

白居易因为“时事方扰扰”,而喜欢“幽赏”,便去了花山,便由衷地感叹,“所爱唯山水,到此即淹留”。白刺史作为一方行政长官,所见山水自然不少,却对花山如此钟情,我相信,其情之所寄,已在山水之外了。华亭县令杨备说,“池面镜光功德水,金波影里石莲花”,从夕照里看山水,心境微妙变化,他是有缘之人。苍雪和尚有感于花山,“石似阅人人似石,摩挲不尽旧时缘”,在家与出家,谁能说得清呢。蘖庵先生一生坎坷,虽遁入佛门,见到花山“落帽石”,犹愤懑不已,“空山冷落一危冠,漫道威仪似汉官。只为儒门留不住,故来当路与人看”,出世与入世,也很难说清楚。

乾隆皇帝畅游山水时,喜欢抒情,一生写了太多的诗,以致为后人诟病,不过,平心而论,他写花山的许多诗倒不乏佳句,“乃知居高见自广,游于物内迷恶美”,“成仙有道亦赖缘,太康以后迄无传。铁锁欲绝吁可怜,不如枕流漱石乐性全”,“问山何以分高下,宜在引人诗兴者”,他对花山的感悟,发乎情,入于理,密码已在不远处了。但是,即或密码在手,却不知何用,那也只是徒劳,一堆乱码,兀自飘零于山野之中。

四

现代社会高度文明,物质与精神却难免纠缠、冲撞、撕裂,一旦貌合神离,就有“难”了。在西周金文中,“难”的本义是鸟,又指茂盛,我不知道老子“花山可以度难”之说,是否与此有关。飞鸟归入山林,是休整,是疗伤;古人隐迹山林,是洗心,是遁世;现代人寻踪山林,是“且坐坐”,是为了找到密码,打通难关。我一直以为,文学即人学,当代作家的文字,能折射出这个时代人类的心思。于是,便有了“花山笔会”。

说是笔会,实则雅集,并没有任何排场。王羲之是中国文人雅集的始创者。兰亭雅集是“畅叙幽情”的一种形式,其根本性价值在于那篇序文。可惜,千古以来,人们对右军先生的法书近乎膜拜,连皇帝也想据为己有,甚至将其带入陵墓。一张薄纸的分量,能称出江山和人心。殊不知,隽妙精绝的书法背后,是与文字的心领神会,“后之览者,亦将有感于斯文”,王羲之对此颇有自信。一句“俯仰之间,已为陈迹”,足以独步古今。王羲之是否来过花山,无可考证,但我相信,他与支遁的雅集在会稽,也在花山。花山脚下有“山种”摩崖,传为王羲之所书,他的平和又奇崛的书风与文字,恰如花山写照。

五

花山笔会是当代作家的盛会,前后六期,60余位,皆是文坛大咖。在花山面前,他们是敬畏的,他们是自由的,他们是安静的,他们是兴奋的。世界充满焦虑,在花山,“月光仍旧是满的”(诗人桑克语)。这是人类的福报。多维的大自然,人类沉浸其中,山脊起伏的曲线,无法主宰。密码在花山的每一处细节里蛰伏。作家们的智慧,在观照中阐释大义。

首届笔会参与者13位,清一色的女作家,由范小青大姐带队,花山鸟道上,活色生香,步步莲花。舒婷在花山隐居三日,感受到淡淡的禅意,她的叙述细致而有层次,一如她的诗意,“踏着整块山石凿出的‘五十三参’,一级级往上,你不能确切参透了什么,只知道心里一点点放空,又一点点拾起。”而潘向黎的“一宿禅”感喟于现代人的“忙”,认为花山像一个密码,更像一声召唤,“入得花山,不必苦修,处处都是悟境;不劳寻觅,时时都是相遇。与山水相遇,与静谧相遇,与古人相遇,与自己相遇——一个本真、宁静、愉悦、通透的自己。”

此后,花山笔会年年举办,却从无刻意召集,都是因缘际会,水到渠成。人间许多事,本就是难以强求的,缘来则聚,缘尽则散。第二届是老友文献兄“义工”,请来王巨才、肖克凡、龙一等老师,皆为文坛大家。第三届是老友小海兄援手,高洪波、鲍尔吉·原野、宗仁发、蒋蓝、东珠、熊莺、草白,等等,有宿将,有新锐。第四届是花山与《花城》的联姻,以花为媒,芳姿绰约。第五届是花山与《山花》的牵手,天作之合,烂漫天成。此时,花山笔会在文坛小有影响,已然成为热门话题。老友新朋竞相争当召集人,青年散文家胡竹峰拔得头筹,2021年春天,第六届如约而至。一众小友雅集花山,“80后”“90后”的青春,与千年沉寂的山林对话,他们脸上有时代的光泽,其文辞却是老辣独到,捕捉着花山密码的灵光。

伍佰下初入山时,看到“每一块石头都刻着问号”,离开时,他回望那一块块远去的石头,它们“赋形会意,以能被解读和不能被解读的文化密码,跟到来者打打哑谜,谈谈人生”。

王威廉见到那句“透关者径过”的摩崖时,一脸恍然,“此山虽矮,却也是难攀登的”。

黄德海盘坐在石床上,念念有词,“人人口中,俱是青山,而青山岿然,不言不笑”。

六

莲花摇曳于翠微之上。支道林与赵宧光还在喝酒。曲水流觞处,设了考场。许多人的答卷被风吹走,即使镌刻于壁,也迅速被苔藓吞噬。康熙赐花山寺为“翠岩寺”。有人称花山为“苔山”。

明年的花山笔会能否如期,要看缘分。