阿替普酶体外溶凝效果评价

2021-12-22陈爱明

沈 建,陈爱明,王 震

(江苏省如东县人民医院神经外科,如东 226400)

高血压脑出血(hypertensive intracerebral hemorrhage,HICH)指因高血压导致血管破裂而引起的脑部出血,致残率和病死率均较高,是神经外科常见疾病[1-3]。临床常采用穿刺引流术治疗HICH 所致的颅内血肿,即术后通过引流管向血肿腔内注入溶栓药物以溶解血凝块,便于引流;早期清除血肿,有助于减轻继发性脑损伤及改善患者预后[4]。尿激酶(urokinase,UK)作为溶栓药物,广泛应用于脑出血的辅助治疗,但仍存在溶血效率和特异性偏低及再出血率较高等不足[5]。阿替普酶(重组组织型纤溶酶原激活物)(recombinant tissue-type plasminogen activator,rt-PA)是第二代新型溶栓药物,具有血肿溶解效率高、特异性强和再出血率低等优点[6]。研究[7]表明,阿替普酶及UK 对于新鲜血栓都具有较好的溶解能力,阿替普酶体外溶栓速度快于UK,所需溶栓时间短于UK。目前对于阿替普酶体外溶凝效果的研究仍较少,阿替普酶溶解颅内血肿的最佳治疗方案至今尚未形成统一标准。本研究旨在探讨阿替普酶体外溶解血肿的最佳药物剂量、最佳作用时间及最佳给药时机等问题,以期为临床更合理、有效应用阿替普酶溶解液化颅内血肿提供实验依据。

1 材料与方法

1.1 材料 阿替普酶(爱通立)(上海勃林格殷格翰药业有限公司),20 mg/瓶。使用时将阿替普酶和专用稀释液(20 mL)混合,稀释液需在配置后24 h 内使用,剩余部分可置4 ℃冰箱暂时保存,超过时间重新配制。

1.2 血凝块制备 本研究通过了如东县人民医院医学伦理委员会的审批,家属签署知情同意书。血凝块来自脑出血患者,脑血管造影时采集股动脉血约30 mL。自发性蛛网膜下腔出血患者共30例,其中男18例,女12例,年龄32~78 岁,平均(56.7±12.3)岁。排除凝血功能异常,及服用阿司匹林、华法林等抗凝药物情况。病例随机分组,每个采血管抽5 mL 动脉血,抽血后立即置于37 ℃恒温水浴箱内,待其自然沉淀分层后,抽出血清。

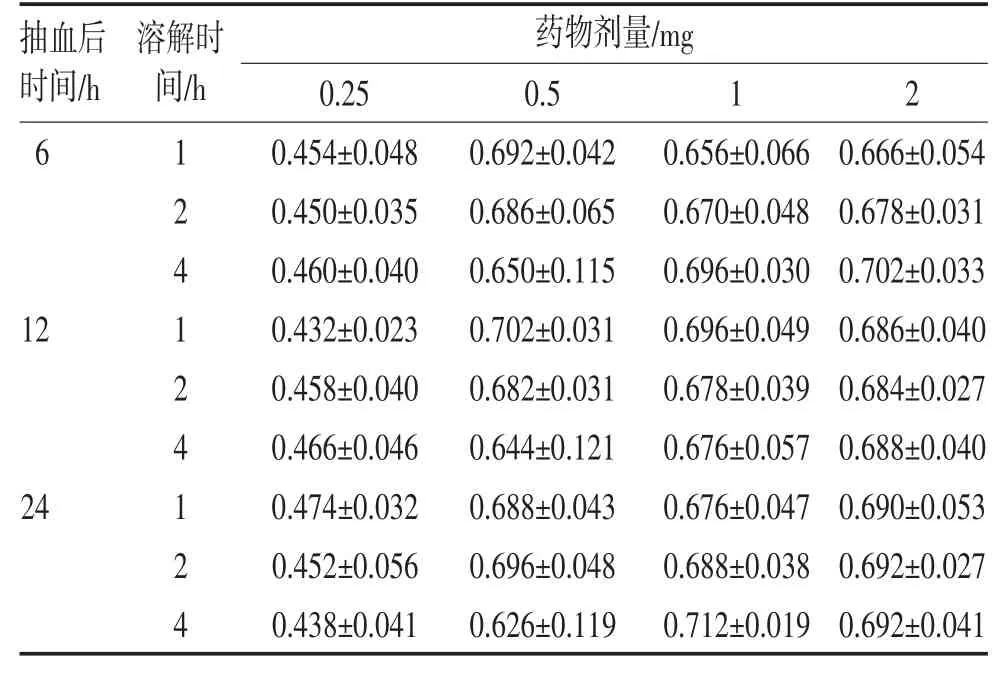

1.3 实验方法 每组5 只采血管,共36 组,分别于抽血后放入恒温水浴箱中6、12 和24 h(给药时机),加入不同剂量阿替普酶(0.25、0.5、1 和2 mg),再分别于加入阿替普酶后1、2 和4 h(作用时间)测定相应的溶解血凝块体积。使用移液器吸出溶解的液体,并测量溶解血肿体积。每组5 个重复样本数据,共36组平均值。最后,整理实验结果,分别以其中一个变量因素为恒定量,对实验结果进行双因素方差分析。

2 结果

分别以药物作用时间、药物剂量和抽血后给药时机为恒定量,分析另外两个因素对阿替普酶溶解血肿效果的影响。相同药物作用时间及相同给药时机下,阿替普酶0.5、1 和2 mg 溶凝效果均显著优于0.25 mg(均P<0.001),而三者间差异无统计学意义(P>0.05);抽血后6、12 和24 h 溶凝效果间差异无统计学意义(P>0.05);1、2 和4 h 作用时间溶凝效果间差异无统计学意义(P>0.05)。相同药物剂量下,阿替普酶抽血后6、12 和24 h 及作用1、2 和4 h 的溶凝效果差异均无统计学意义(均P>0.05)。双因素方差分析结果表明,阿替普酶不同药物剂量对溶解血肿效果的差异具有统计学意义,阿替普酶不同作用时间和不同给药时机对溶解血肿效果的差异则无统计学意义(表1)。

表1 阿替普酶溶解血肿体积(,mL)

表1 阿替普酶溶解血肿体积(,mL)

3 讨论

阿替普酶作为第二代溶栓药物,其活性成分是糖蛋白,内部含526 个氨基酸,可通过其赖氨酸残基与纤维蛋白相结合,从而激活纤溶酶原成为纤溶酶。阿替普酶特点在于不激活循环系统中的纤溶酶原,仅选择性激活血栓部位的纤溶酶原从而使血块溶解。阿替普酶对血栓内纤维蛋白具有中等程度的选择性和亲和力,不会引起全身性纤溶亢进,其溶解血栓作用强于UK 和链激酶,且出血不良反应相对较小[8]。较之第一代溶栓药物,阿替普酶一方面具有较高效且特异的溶栓能力,另一方面因其半衰期较短(4~6 min),需短时间内较大剂量给药,因而具有潜在的颅内出血等缺点[9-10]。

本研究结果表明,阿替普酶的使用剂量是影响其溶凝效果的主要因素。血液凝固时大量纤溶酶原吸附在纤维蛋白网上,血凝块溶解的重点在于有足量的内源性或外源性纤溶酶原激活物使纤溶酶原转变为纤溶酶,从而促使纤维蛋白溶解。阿替普酶的用药剂量达到一定程度后,其溶凝效果不再提升,这一现象符合酶促反应动力学特点。酶浓度低于底物浓度时,酶促位点处于不饱和状态,酶促反应速率与酶浓度呈正相关;而酶浓度高于底物浓度时,酶促位点饱和,即使酶浓度进一步增加,酶促反应速率将不再提高[11]。同时,并未观察到阿替普酶不同的药物作用时间之间溶凝效果的差异,可能因其较短的半衰期及对于血肿的较高特异性所致。此外,阿替普酶不同的给药时机对溶凝效果同样无显著影响;考虑到早期清除血肿对于改善预后的重要意义,仍应在患者入院6 h 后、12 h 内尽早给药[12]。

本研究的不足之处在于,一方面,体外实验环境无法完全模拟患者体内的复杂因素,可能与临床实际状况有所差异;另一方面,6 h 以内的更早给药时机条件下阿替普酶的溶凝效果还需要结合临床进一步研究。