交响诗《嘎达梅林》的混生样态与族性分析①

2021-12-22南京艺术学院江苏南京210000中央音乐学院北京100031

宋 瑾(南京艺术学院,江苏 南京 210000 中央音乐学院,北京 100031)

民歌主题化的更多类型出现在非变奏曲的各种器乐体裁中。尤其是交响音乐的创作,常常采用传统民歌作为主题。这里选择辛沪光交响诗《嘎达梅林》为例进行混声样态和族性的分析。选择这个话题出于以下两个主要原因:一是“嘎达梅林”作为新音乐作品中的革命形象,作为一种新文化的话题,像“蓝花花”一样,在中国几乎家喻户晓;二是笔者从小就熟悉这首曲调,一直心仪草原生活;虽然2005年8月笔者第一次到草原考察,看不到生活中的蒙古包、蒙古袍,甚至没有马群,但是蒙古族人的歌、爱唱歌的习性以及歌唱状态都给笔者留下深刻印象。考察的体验加上相关历史的了解,笔者感受到一个伟大族群的光芒。前人已有不少相关研究成果发表,本文从“混生音乐”视角进行再度分析;以此为例阐明民歌主题化“新音乐”类型的族性特征,作为“混生音乐族性的美学分析”项目的阶段性成果之一,参与学界相关问题探讨。

一、“嘎达梅林”题材概况

综合各路信息,笔者脑中形成如下“嘎达梅林”相关叙事。

历史上有若干次陕晋等地汉人迁徙草原的事件,有的是民间自发的“走西口”,有的是官方组织的移民或开垦草原计划。1368年蒙元政府被明朝逐出中原,蒙古族群四分五裂。1624年科尔沁部与满洲结盟,随后清朝对蒙古族人实行蒙旗制度。康熙皇帝的外祖母是科尔沁人,蒙古族以作为旗人为荣。19世纪下叶,清政府开放政策促使汉族人移居草原人数愈来愈多,东部的科尔沁移民尤其多,逐渐出现农牧参半的生产方式,文化也出现族群融合现象(参阅“蒙汉调”信息)。王爷府奢侈挥霍,时常把土地出卖给清政府,后来又出卖给清朝灭亡后的北方军阀,造成当地牧民无家可归的局面。1772—1926年间,草原被8次“垦荒”,蒙古族人只剩下居留地。[1]与嘎达梅林有关的是晚近的事件。据记载,嘎达梅林本名那达木德,汉名叫孟青山,生于1892年,父亲叫伊德日阿斯郎。“嘎达”意为幼子(四兄弟排行最小)。他的祖先曾经是东亚声名显赫者之一[2],但是到了他的父辈,则已经沦落为穷人[3]。1925年33岁的他担任哲里木盟达尔罕旗卫队统领(“梅林”)。嘎达梅林就是嘎达统领的意思。1929年达尔罕亲王将科尔沁人祖居地买给东北政府“垦荒”(实际上是土地买卖),嘎达梅林率众反抗,1931年最终寡不敌众,战死于乌力吉木仁河,是年40岁。

斗争虽然失败,蒙古族人民却把嘎达梅林视为英雄,编歌传唱。经过多年积累,形成了长篇史诗性叙事民歌(“陶力多”)《嘎达梅林》,最长的韵文甚至达到两千余行。2007年6月20日叙事民歌被列为内蒙古自治区首批非物质文化遗产,2008年被列为国家第二批非物质文化遗产。[4]

广泛传唱的是短小民歌《嘎达梅林》,《嘎达梅林》的故事和音乐被改编成各种形式的艺术作品。下表为笔者根据掌握的信息所列的一些事例。

此外还有各种改编版和表演,如小号主题变奏曲(黄日照改编)、大提琴协奏曲(王强改编版/刘文金,刘欣欣改编版)、笛子独奏曲(刘凤山改编)、二胡二重奏曲(张敬文改编的)、中胡协奏曲(刘明源改编)、 古琴曲(徐波改编)、古筝独奏曲(王小平、童宜山改编)、古筝与大提琴曲(周成龙改编)、大阮独奏曲(林吉良改编)、二胡独奏曲(刘双军改编的)等,[5]以及尺八与太鼓改编曲、管乐改编曲等,腾格尔、黑鸭子组合等都有个性表演。

在所有改编曲中,辛沪光的《嘎达梅林》交响诗影响最大。这是1956年她在中央音乐学院作曲系的毕业作品,当时她22岁。1948年辛沪光在南昌一个教会中学读书,喜爱上钢琴,后随任职于江西师范大学的钟立民学钢琴。1951年辛沪光考入中央音乐学院作曲系,师从江定仙、陈培勋等,并得到苏联专家阿拉抱夫的直接指导。在读期间,来自内蒙古的一位名叫包玉山的单簧管专业男生相识,该男生后来成了她的丈夫。他们二人常在一起谈论内蒙古传统音乐文化,包括嘎达梅林的故事。当时还有一位作曲系名叫美丽其格的内蒙古男同学(1952年大学二年级创作《草原上升起不落的太阳》,1954年获全国群众歌曲评选一等奖),善于演奏马头琴,也经常交往。据美丽其格老年回忆,辛沪光特别喜欢他的歌,也喜欢上了草原。[6]显然草原、草原上的故事和草原来的人都深深吸引了辛沪光,这就可以解释她创作《嘎达梅林》交响诗的素材、动力和智慧的来源。就20世纪50年代看,嘎达梅林的故事仅仅发生在二十多年前,也就是辛沪光出生的年代,晚近而鲜活。嘎达梅林的故事具有的革命性,与新中国成立初的社会观念形态非常吻合(迄今亦然),加上内蒙古民歌的特点,对来自南方的汉族姑娘来说,具有特殊魅力;对于作曲系学生来说,将民歌作为毕业作品的主题具有很高的恰切性。网上信息披露,辛沪光自己回忆说,当初看到嘎达梅林民间叙事长诗以后特别感动,所以就写了这部交响乐。从创作角度看,尽可能了解表现对象是必须的,这也是专业音乐训练形成的认识。

二、《嘎达梅林》交响诗的混生样态

这首交响诗的混生样态显然具有“新音乐”典型的中西结合特征,即曲调源于内蒙古民歌,具有蒙古族音乐文化气质,而乐器和作曲技法都是欧洲大小调体系的。民歌《嘎达梅林》被用作交响诗的主题;在器乐作品的主题化中留下了民歌曲调,但改变了民歌歌唱体裁和相应的发声/声音特质。辛沪光作品特点在于主题化中对民歌的处理——先分解再复合,即前面的各主题对民歌曲调进行分裂构型,后面出现完整民歌曲调。

引子调性为g羽,音调取自民歌首句。这是时值扩充的变奏手法。民歌曲调没有全部出现,显然是器乐改编的需要(有利于乐句乐思的发展)。时值扩充的音调易于产生草原的辽阔感。弦乐在中低音区奏出延绵起伏的音型,以此为背景长气息的引子流淌出来,类似于传统戏曲的紧拉慢唱,又像草原上走马,一方面是运动觉的碎步意象,一方面是视觉的宽广意象。从感性效果看,引子虽然对民歌《嘎达梅林》首句放大了时间尺寸,但音程关系没有改变,轮廓还是很清晰的,辨认度较高。

谱例1.

引子的乐队缩谱如下。

谱例2.

主部主题带再现性,为工整的8小节,具有非常完整的歌唱性特点。曲调来自对民歌开头的音程转换处理,将“La-Mi-Mi-Re-Mi-Sol”变成“Mi-La-La-Mi-Sol”,随后采用同首异尾和模进手法写出各乐句,而尾部曲调“Re-Mi-Sol-Do-La”与民歌尾部相同。在延绵起伏音型的持续背景上,主题用双簧管演奏,单簧管重复,长笛做一些呼应。依然是舒缓的节奏,紧拉慢唱的织体,碎步加宽阔的草原气息,营造了柔美而又带着忧伤的氛围。主题本身的感性特征很鲜明,族群风味也很浓厚,但是跟民歌的关联比引子隐蔽很多,因此听觉上难以直接联系。通过曲名引导和引子的印象,以及主题尾部与民歌相同,听众还是能获得“嘎达梅林”的意象。

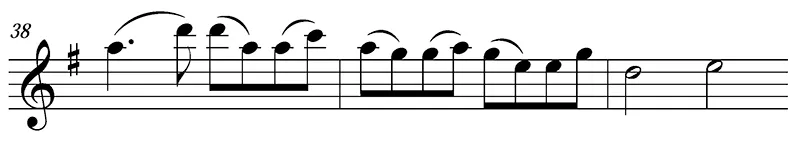

谱例3.

主题的乐队缩谱如下。(见谱例4)呈示部中部材料来自主题本身,作了调性变化。(见谱例5)主题在主部再现时采用乐队的全奏,充分展现了“草原”意象和乐曲基调。副题I具有“残酷”的特征,一般理解为“王爷”形象,就像《舍赫拉查达》的“残暴的国王”主题一样。(见谱例6)

副题Ⅱ的材料亦来自民歌首句,主要在节拍上作变化,产生形象的对比。带附点的抑扬格副题用长号奏出,突出铜管乐的气势,表现出史诗的宏伟和英雄的力量。这种革命特征的主题写法在当时是很普遍的。(见谱例7)

第二副题的乐队缩谱如下。(见谱例8)展开部采用主题的各种变形,速度加快,连续附点音符的伴奏音型通常被感受为奔跑的马蹄声,充满戏剧性。联系叙事诗可以理解为“战斗”的场景。(见谱例9)最后出现了若干次民歌《嘎达梅林》的完整曲调,间插若干“阴暗”的音调,表现“悲怆”的英雄。(见谱例10)接着主题再现,“凄厉”的过渡之后副题前三个抑扬格附点音型把全曲推向结束。这个音型具有动力性,五度上扬具有号角的特点,象征草原英雄的精神永世传扬,革命斗争终将在草原取得胜利。(见谱例11)

谱例4.

谱例5.

谱例6.

谱例7.

以上并非专业技术的分析,姑且说是音乐描述。从这样的描述中可以看出,交响诗《嘎达梅林》的混生样态由西方大小调体系作曲技术统合的民歌曲调和管弦乐织体所呈现。在这样的主题化改编中,原生民歌的韵味显然被混杂音声所遮蔽。但主题保留了民歌的重要音关系,因此即便作了变化,仍然能被听出“内蒙古草原”的风味。交响诗赋予“嘎达梅林”新的灵魂和躯体,前者包括时代精神和作曲家的思想情感,而“新音乐”的“音乐耳朵”还能通过关注管弦乐织体的“丰富有序的感性样式”[7]而获得审美愉悦。当然,民歌主题化的混生音乐体现了族性的变化,参与了新族性的建构。

谱例8.

谱例9.

谱例10.

谱例11.

三、“嘎达梅林”族性分析

“嘎达梅林”和“蓝花花”一样,经历了生活原型——民歌塑型——改编造型的历程。在此历程中,局内观、局内感和局内情都发生了变化。这里的“局”涉及新旧社会更替以及伴随这种更替出现的族体族性变化。生活原型的嘎达梅林处于真实的历史故事,在草原局内人心目中被赋予族群英雄形象,而在新旧社会更替之后的改编曲中,被创造为革命英雄形象。

其一,局内观的变化。蒙古族原生族群的局内观中,草原就是家园。失去了草原就是失去家园,拯救草原,就是拯救家园,就是英雄。自古以来人类守护家园需要德才兼备的英雄领导。一方面英雄最勇武,有胆识,另一方面英雄敢于担当责任,同时,英雄往往对族群有功劳,而且在“天时地利人和”诸多方面名正言顺。但是,从史实看,有一类英雄诞生于逆境,为族群利益做出牺牲。嘎达梅林属于后者,他成为英雄,也具备了各种条件。从历史境遇看,正值牧民失去草原,民怨四起之时。所谓时势造英雄,嘎达梅林顺应民心揭竿而起,得道多助,很快笼络了众多人马一起为维护家园战斗。嘎达梅林的牺牲,进一步成就了英雄形象。这是逆境之中成就的悲剧性英雄形象。这种英雄形象跟家园观念联系在一起,承载着局内观的核心意义。

族群文艺是族群重要的记忆方式,也是族群精神的重要载体、显现体和黏合剂。嘎达梅林的事迹在族群内部的传扬过程,逐渐形成了民歌、叙事诗《嘎达梅林》。

从区域文化看,解放战争至新中国成立初期,针对内蒙古地区的复杂斗争局势,为了争取蒙古族人的支持,破除“大汉族主义”的历史遗留,消解草原族群的敌意,搜集、宣传族群民间文艺成为有效途径。1946成立的内蒙古文工团在这件工作上做出了贡献;1950年550诗行、26段道白的汉文《嘎达梅林》发表于《人民文学》第3期,随后被收入1951年海燕书店出版的《民间文艺丛书》。20世纪60—70年代又有许多收集整理或翻译编写嘎达梅林事迹的成果问世,它们被收藏于地方博物馆、大学和研究机构,或由出版社正式出版。[8]

在新旧社会的交替过程,国人面对的是新旧“国民性”的转换。新生民族的局内观,通过“民族大团结”,逐渐形成国族认同。在此基础上,塑造革命英雄。具体做法是将族群英雄转变为国族英雄,由此协带族群融入国族,强化多族一体的中华民族共同身份。在这样的英雄身份转化中,新文艺发挥了重要作用。郭沫若曾概括当时研究民间文艺的目的:“今天研究民间文艺最终目的是要将民间文艺加工、提高、发展,以创造新民族形式的新民主主义的文艺。”[9]在这样的时代背景和思潮下,《嘎达梅林》引起关注并被选择为“加工、提高、发展”的对象。这就是交响诗《嘎达梅林》等文艺作品问世的时代动因。

交响诗《嘎达梅林》等文艺作品把草原之“局”纳入国家之“局”,把区域族内族际斗争消融在全域普遍性的阶级斗争之中,把族群英雄创编为革命英雄。这样的创编结果,把区域族群的世界观、人生观、价值观、审美观等纳入新时代中华民族精神之中,实现了局内观的转化。虽然交响诗的声音并没有完全替代或覆盖民歌的声音,但是在民歌主题化处理中,原生族群的民歌被染上了国族思想价值和审美观念的色彩。随着民歌和交响诗等文艺作品《嘎达梅林》的全境传播,区域英雄成了全境英雄,区域观念也被改造成为全境观念的有机组成部分。

其二,局内感的变化。从内蒙古民歌到交响诗,乐感的变化发生在多方面。大的方面是从传统音乐到新音乐的变化,具体包括社会语境的变化,音乐本身的变化(从民歌曲调到交响诗音乐的变化),民歌演唱的乐感和器乐演奏的乐感之间的差异,表演场合的不同,等等。

新旧社会的更替,同样的民歌《嘎达梅林》,由于社会语境的变化,歌词的翻译和调整,对民歌内涵和意义的理解也发生了变化,这都对歌唱的乐感产生影响。颂扬族群英雄跟颂扬革命英雄,歌唱风格有区别,这从老一辈牧民的歌唱和新社会成长的牧民后辈及其他族群年轻人的歌唱中,可以明显感受到。从原理上讲,价值观影响审美观,影响歌唱风格和审美的真实感受。过去曾经探讨美的阶级性,如今少有人重拾这个话题,多见美和善的关系讨论。有不少人认为美不分阶级,从学理上也许说得通。但从笔者的亲身感受看,思想意识确实能影响艺术表现和审美感受。小时候接受阶级斗争的思想观念,相信劳动人民最美。因此,平时穿衣,一定要挽起衣袖和裤管,做出劳动人民的样子。遇到劳动人民挑粪,绝对不捂鼻子。记忆深刻的是,当时看到爱打扮的女孩,头脑中马上会反应“这个女生资产阶级思想严重”,并且真实地感到她的美是“臭美”,发自内心厌恶她。至今,笔者依然感到当下的芭蕾舞演员跳《红色娘子军》《白毛女》“花拳绣腿”,没有内在的劲道,不如过去跳样板戏的演员。可见,从经验上看,审美具有的心灵真实性确实受价值观影响。演唱《嘎达梅林》也一样,观念的变化自然产生歌唱风格的变化。新旧社会交替有变化,如今又有变化。正如当下演员扮演红色娘子军没有劲道,如今的年轻人唱《嘎达梅林》也缺乏“族群英雄”“革命英雄”的理解和阐释,着力于歌唱本身。当然,艺术家演唱还是有历史感的。

草原的宽阔感跟海洋的宽阔感不同,也跟峰顶“一览众山小”的宽阔感不同。在视觉上三者都宽阔,但在身体经验上却很不一样。草原的宽阔感伴随着策马驰骋的身体经验,因此许多学者、民间歌手和牧民认为长调的悠长中有潜在的密集律动。那就是纵马奔跑的速度和律动。民歌《嘎达梅林》虽然隶属于短调,但依然有这种宽阔的风格。交响诗《嘎达梅林》利用多声部写作的可能,采用前文所说的“紧拉慢唱”手法来体现这样的伴随律动的宽阔旋律,这一点跟民歌相通。相比之下,海洋的宽阔感没有这样的身体经验。站立岸边眺望大海,身体是静态的。乘船随着波浪起伏,没有密集律动感,也没有奔马的速度感。因此船歌、渔歌另有韵味。登高望远,身体也没有速度和律动感(呼吸心跳等与宽阔感无关)。

民歌《嘎达梅林》用蒙古语演唱给人“原汁原味”颂扬族群英雄的感受,而用汉语普通话演唱则给人更多赞颂革命英雄的感受。从歌唱到器乐,乐感和韵味都有很大变化。笔者从内蒙古考察中体验到地方乐感的特殊性。

其三,局内情的变化。嘎达梅林起义,被当时的报纸报道为“匪人”行为,嘎达梅林为“匪首”,起义是“匪患”。这样的称谓代表了地方反动政府和封建王府的立场,也透露出统治阶级和富人阶层的情感态度。另一方面,民歌和叙事诗则反映了广大牧民的心声和情感态度。这两种态度明显是对立的。虽然起义发生在科尔沁,但其他地方的牧民关切自身的利益,担心自己的家园被掠夺,因此产生共情,内心支持嘎达梅林,族群共有的口碑以民歌和叙事诗的方式表达出来并在草原传播。中国历史上“土匪”和“绿林好汉”是完全不同的。在百姓心目中,后者等同于草莽英雄,因为他们杀富济贫,跟百姓的情感联系在一起。嘎达梅林的义举完全符合人民的利益,因此草原人民将他视为族群英雄,内心充满崇敬而加以赞美,对英雄殉难充满悲情而讴歌。这样的赞美、讴歌之情,必然关联到对军阀政府和王府的仇恨和愤懑。这种传统观念是各族群共有的,因此它是各族群产生共情的伦理基础。

草原新中国成立之后,族群之情和国族之情取得关联。如上所述,这种关联来自各族群文化传统的相通性,来自现代双重文化身份认同,也来自“嘎达梅林”双重英雄身份的成功构建。可以说,直接的显性共情效应来自族群融入新国族和阶级同化。在“民族团结”“56个民族是兄弟”表述的精神中,从“新文化”“新音乐”运动开始的“新国民性”逐渐成了“中华民族”共有的族性或心性,因此广大“人民群众”都属于同一个“当家作主”的国家主人翁,都是旧社会被压迫者翻身做主人的新族体成员。族群间的族际线模糊了,国族凸显了,蒙古族人和汉族人是兄弟,压迫一个就是压迫另一个,原生族群的英雄也就是新族体的公共英雄。但是,后者已经加入了很多新的意义,如“革命”“阶级斗争”“中华民族大家庭”等。

这就可以解释为什么一位年轻的音乐学院作曲系汉族女生,会对蒙古族的“嘎达梅林”产生如此强烈的共情反应。这种共情反应跟中国人对西方的悲剧英雄的情感反应不一样,因为西方人并没有被纳入我国“大家庭”(况且至今“人类命运共同体”还没有达到“大家庭”的程度)。当然,在“全世界无产者联合起来”的共产主义精神下,所有民族的劳苦阶级都是兄弟姐妹,但在常人心目中依然有近亲远亲的分别,尤其是在缺乏足够的国际了解的情况下。20世纪50年代的国人处于国界封闭状态,除了“苏联老大哥”,其他国外信息极少,大多数国人都忙着建设自己的社会主义祖国。何况绝大多数中国人都没去过苏联。从辛沪光本人的情况看,在当时全国的时代精神统摄下,在国家文艺方针引领下,对嘎达梅林的情感,还有对来自内蒙古、未来成为自己丈夫的同学的情感,草原文化地理和文艺特有的魅力,以及具体的音乐创作方向引领(包括学院作曲老师和苏联作曲家的指导),都促使她用混生音乐交响诗的形式把族群英雄创编成革命英雄,并和其他同类文艺作品一道传播,影响全国。

概言之,局内情的变化表现在从相对单纯的族群之情,到个人之情、族群之情都纳入国族之情的变化,在这样的变化中,情感所依托的概念出自新社会的观念体系,即上述世界观、人生观、价值观和审美观等综合的局内观。