血塞通联合依达拉奉对急性脑梗死患者血液流变学影响的meta 分析

2021-12-21阎明源王海若张海艳刘蕊嘉刘凤智高梦霞周东蕊常静玲朱陵群

阎明源,王海若,张海艳,刘蕊嘉,刘凤智,高梦霞,周东蕊,常静玲,朱陵群

(1. 北京中医药大学东直门医院中医内科学教育部重点实验室,北京市重点实验室,北京 100700;2. 北京市上地医院,北京 100084;3.北京中医药大学东直门医院脑病科,北京 100700)

脑梗死(cerebral infarction,CI)的发生率约占全部脑卒中的70%[1],是造成人类死亡的第二大原因[2]。因其高发率及对神经系统功能的损伤,现已成为严重且亟需解决的卫生问题[3]。急性脑梗死(acute cerebral infarction,ACI)一般发生在CI 之后的2 周内,目前主要治疗方法为抗凝、溶栓等,目的是病变血管再通[4,5],但这些治疗手段可能带来一些潜在的副作用或风险,临床实践证明相较于单独使用西药治疗,中西医结合疗法治疗CI 患者的效果更为显著。另外,2017 年的指南[6]也推荐使用中西医结合治疗CI。

三七总皂苷(Panax notoginsengsaponins,PNS)是血塞通注射液的主要作用成分,具有抗氧化、抗血管损伤、调节脂质代谢、抑制血小板聚集和清除自由基等作用[7]。而依达拉奉保护脑细胞的作用机制是通过清除自由基,抑制脂质过氧化等[8,9]。已有研究证实ACI 患者及时使用依达拉奉能取得令人满意的疗效[9]。

ACI 患者常常出现血液流变学指标显著升高,故降低血液流变学指标是治疗本病的关键之一[10,11]。虽有研究显示两药的联合使用治疗ACI 可取得满意的效果,但是并未有针对血液流变学的系统评价。因此,本研究系统评价血塞通联合依达拉奉对ACI 患者血液流变学指标的影响,为ACI 的治疗提供循证医学证据。

1 资料与方法

1.1 文献检索

以电子检索为主,配合手工检索,中文数据库包括CNKI、WanFang、VIP、SinoMed,英文数据库包括PubMed 和Cochrane Library。中文数据库检索词为:“脑梗死”、“脑梗塞”、“脑卒中”、“缺血性脑卒中”、“缺血性中风”、“脑中风”、“血塞通联合依达拉奉”等。 使用“Cerebral Infarction”、“Ischemic stroke”、“Brain ischemia”、“edaravone”、“xuesaitong”、“xuesetong injection”等词进行英文检索,检索时间为各数据库建库至2020 年11 月1 日。

1.2 纳入标准

根据PICOS 原则制定[12]。

1.2.1 研究类型 随机对照试验(randomized controlled trial,RCT),语种限定为中文和英文。

1.2.2 研究对象 治疗前符合公认的急性脑梗死或脑卒中或中风的诊断标准的患者,不受既往病史、病程、性别、年龄及种族的限制。

1.2.3 干预措施 试验组为血塞通注射液联合依达拉奉注射液。

1.2.4 对照措施 对照组单用依达拉奉注射液。

1.2.5 结局指标 观察指标为血液流变学指标,应包括血小板凝聚情况、全血浆黏度、血栓形成系数三项中至少一项。

1.3 排除标准

各数据库重复收录的文献;与本研究内容不符的研究;具体资料不详细的研究。

1.4 资料提取

由2 位评价人员各自按照检索式独立检索,按照纳入排除标准筛选并提取纳入研究中的相关资料(包括一般资料、干预措施、结局指标数据等),完成后2 人进行交叉核对,如有不同意见,则由第3 名研究人员参与商议讨论并做出最后决定。

1.5 统计学处理

应用Review Manager5.3 统计软件对数据进行处理。对全血浆黏度、血栓形成系数和血小板凝聚率等连续性变量采用IV统计学方法,效应指标选择均数差(MD)。软件计算各效应量的95%可信区间(95%CI)。异质性分析则使用Q法及I2法。P>0.1,I2<50%表明各文献间的同质性较好,予固定效应模型分析;反之即表示异质性的存在,此时应用随机效应模型处理数据,异质性来源可使用敏感性检验和亚组分析推断。验证是否有发表偏倚的可能性则通过某一结局指标的漏斗图来分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

初步检索文献共229 篇;其中CNKI 87 篇,WanFang 101 篇,VIP 21 篇,SinoMed 20 篇。导入NoteExpress 中进行筛选,排除219 篇;其中重复78篇,综述、会议报告、系统评价类的文献3 篇,非RCT 研究7 篇,研究不吻合127 篇,数据不详尽4篇,剩下10 篇中文原始文献入选[13-22]。检索流程见图1。

图1 文献筛选流程Fig 1 Literature screening process

2.2 纳入研究的基本特征

所纳入的10 项研究均为RCT,共834 例患者,两组数量相等;干预措施均符合纳入标准。具体情况见表1。

表1 纳入文献的基本特征Tab 1 Basic characteristic of the included literature

2.3 纳入研究质量评价

由2人评价纳入研究质量,范围:随机方法,分配隐藏和盲法,结果数据完整性,选择性报告及其他偏倚,按实际情况判定每项偏倚风险的不同程度,标准参照Cochrane“Bias risk assessment tool”[23]。核对后如该2 人对评价结果有不同意见,则由第3 人评议讨论或进行专业咨询确定。10 项研究中仅有3 项使用了随机数字表法,其余仅标有“随机”二字;分配隐藏所有研究未见;无一项报告盲法;所有研究的结局指标数据均完整且可提取;所有研究并无选择性报告。所有文献已报告既定观察指标的结果,且未发现其他偏倚,见图2、3。

图2 纳入研究产生偏倚风险的项目所占比例Fig 2 Percentage of projects with a risk of bias included in the study

图3 纳入研究偏倚风险总结图Fig 3 Risk of bias of included study

2.4 Meta 分析

2.4.1 全血浆黏度 共9 项研究[13-20,22]报告全血浆黏度,软件统计发现各研究间有异质性(P=0.06,I2=47%),经敏感性分析推测原因可能与刘宝贵等[17]的研究有关,予以剔除测试后便发现此时已无异质性(P=0.70,I2=0%),故meta 分析予固定效应模型,如图4。结果发现在降低该结局指标方面,试验组结果优于对照组[MD=-0.73,95%CI(-0.83,-0.63),P<0.001]。

图4 全血浆黏度的meta 分析森林图Fig 4 Meta-analysis forest plot of whole plasma viscosity

2.4.2 血栓形成系数 有9 项研究[13-21]报告了血栓形成系数,软件检验发现异质性较大(P<0.001,I2=87%),但经敏感性分析后并未发现其来源,于是用随机效应模型分析,结果显示在改善血栓形成系数方面,实验组优于对照组[MD=-0.19,95%CI(-0.22,-0.15),P<0.001],见图5。

图5 血栓形成系数的meta 分析森林图Fig 5 Meta-analysis forest plot of thrombosis coefficient

由于异质性较大,故对本次比较分别以治疗时间14 d、28 d 和30 d 分组进行了亚组分析,见图6。研究发现14 d 组[17,20]之间有较好的同质性(P=0.36,I2=0%),分析用固定效应模型,结果显示降低该结局指标方面同样是试验组效果较好[MD=-0.15,95%CI(-0.16,-0.13),P<0.001]。28 d组[16,19,21]具有异质性(P=0.03,I2=72%),采用随机效应模型,结果显示试验组降低血栓形成系数的效果比对照组好[MD=-0.23,95%CI(-0.30,-0.15),P<0.001]。30 d 组[13-15,18]之间具有较强的异质性(P<0.001,I2=89%),采用随机效应模型,发现结论与前两组相同[MD=-0.19,95%CI(-0.24,-0.14),P<0.001]。由于进行亚组分析后仍未找到明显异质性来源,推断影响因素可能包括年龄、性别、饮食条件、生活习惯如吸烟等。

图6 血栓形成系数的亚组分析森林图Fig 6 Subgroup analysis forest plot of thrombosis coefficient

2.4.3 血小板凝聚率 血小板凝聚率也有9 项研究[13-20,22]报告,经检验后发现各研究间具有较好的同质性(P=0.51,I²=0%),进行敏感性分析后发现蒋文萍2016[14]对组间稳定性影响较大,剔除后同质性为(P=0.76,I²=0%),虽然该研究对同质性影响较大,但仍在可接受范围内,故采用固定效应模型分析,结果显示试验组在减低血小板凝聚率方面均优于对照组[MD=-0.21,95%CI(-0.25,-0.17),P<0.001],见图7。

图7 血小板凝聚率的meta 分析森林图Fig 7 Meta-analysis forest plot of platelet aggregation rate

2.4.4 发表偏倚分析 漏斗图绘制指标使用“血小板凝聚率”,见图8,明显可见各研究分布并不对侧。本研究虽然尽可能地检索阅读所有相关的临床研究文献,但限于纳入研究质量普遍不高,以及不确定是否有相反结论且未发表情况的存在,因此并不排除发表偏倚存在的可能性。

图8 两组血小板凝聚率发表偏倚分析漏斗图Fig 8 Funnel chart of publication bias analysis of platelet aggregation rate in two groups

2.5 不良反应

仅有3 项研究[17,21,22]报告了不良反应,见表2。

表2 不良反应Tab 2 Adverse reactions

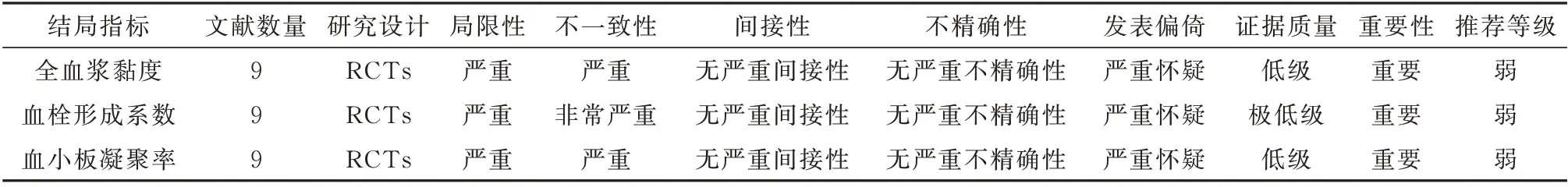

2.6 结局指标的GRADE 评级及推荐强度

采用GRADE 分级对本研究的全血浆黏度、血栓形成系数和血小板凝聚率3 个指标进行评价,由于纳入研究的样本量偏小,存在各种偏倚及试验的不精确性,显示证据等级为低或者极低,综合各项因素最终形成推荐强度均为弱推荐,见表3。

表3 GRADE 评价及推荐强度Tab 3 GRADE evaluation and recommendation strength

3 讨论

3.1 血塞通联合依达拉奉治疗急性脑梗死作用机制

ACI 机制复杂,为临床常见病,原因包括高血压性小动脉硬化和脑动脉粥样硬化[24],加上脑血管内缓慢血流、血液高凝、高黏状态,血小板聚集、黏附出现附壁血栓[25],如此复杂的机制导致脑局部血运障碍以及神经功能缺失。主要梗死病灶分为缺血灶和缺血半暗带,大量的自由基就是在缺血半暗带的再灌注过程中产生的,自由基的氧化会对神经细胞造成损伤甚至导致其凋亡[26,27]。而依达拉奉抑制脑水肿和神经凋亡的作用就是通过清除自由基和抗氧化来完成的,可保护神经及其功能[24,28]。ACI中医学称“中风”,以“气虚”和“血瘀”本虚标实为病机[29]。《玉楸药解》中对三七有“和营止血,通脉行瘀,行瘀血而敛新血”的记载,血塞通注射液的主要成分PNS 就是在该中药提取的,PNS 可改善患者脑部血流动力学,抑制脑组织水肿,促进神经细胞恢复,降低全血浆黏度,抗血栓形成,有效抑制血小板聚集[30-33]。血液流变学指标的变化在脑梗死的发生中有重要的地位[10,34,35],血塞通与依达拉奉合用能有效改善血液流变学指标,治疗ACI 具有重要的临床价值。

3.2 安全性评价

本次研究虽有10 篇原始文献纳入,但不良反应仅有3 篇[17,21,22]报告,且鉴于不良反应比较轻微,没有对ACI 的治疗造成较大的影响或导致患者脑出血,因此可以肯定血塞通注射液联合依达拉奉注射液治疗ACI 的安全性。但也有超过2/3 的研究没有报告不良反应,因此评价的结果可能会因此有些偏差。

3.3 研究局限性

(1)可能会有语言偏倚,因为本次研究只纳入了中文文献;(2)纳入研究质量均不高,均未说明分配隐藏和盲法的实施,失访或脱落等情况;(3)各研究疗程不尽相同,药物的用法用量也不完全一致,且不完全清楚各项研究的基础治疗情况,可能导致结局指标数据会有一些偏差,这也可能是某些结局指标组间并没有较好同质性的原因,但由于各研究给出的信息实在有限,某些原因可能无法追溯;(4)总样本量过小,仅834 例,且各研究均为单中心试验,无法确定研究结果是否与研究人员的主观因素有关,结论的稳定性可能受到影响;(5)由于所有纳入研究患者的基础疾病可能会对结局指标有一定影响,以及所有研究报告的结局指标较为单一,无法判断ACI 患者经两药合用治疗后的远期情况,本文结论的外推性受到一定限制;(6)仅有3 项研究报告了不良反应,因此无法证实不良反应的发生是否与两药合用有关,安全性评价需要更多、更大样本量的临床研究确认。因此GRADE 评价推荐等级为弱推荐的原因可能与以上原因有关。

综上,在改善ACI 患者血液流变学部分指标方面,血塞通注射液联合依达拉奉注射液效果确切,且并无明显安全问题,可以为临床ACI 患者的中西医结合治疗提供一定思路。但由于所纳入原始研究质量的限制,本研究结果需要设计严格、高质量、大样本、多中心以及更多的国际公认结局指标和疗效的临床试验来验证,以求获取更有力的循证医学证据。

作者贡献度说明:

阎明源为本研究的设计执行者,完成文献筛选、数据收集和分析及论文初稿写作等工作;朱陵群、常静玲总体指导研究方案的设计以及文章内容的批评指正;王海若参与方案设计及数据分析和论文内容的改正;张海艳参与数据的采集和分析过程,在统计学软件方面给予一定支持;刘蕊嘉参与数据收集录入,在数据计算方面给予一定支持;刘凤智参与文献查阅及文章内容修改指正;高梦霞参与文献查阅与论文修改;周东蕊参考文献的比对与文章内容审阅核对。