河南初秋两次大暴雨过程对比分析

2021-12-21席世平张一平郑世林

席世平,张一平,郑世林

(1.中国气象局·河南省农业气象保障与应用技术重点开放实验室,郑州 450003;2.河南省气象服务中心,郑州450003;3.河南省气象台,郑州 450003;4.河南省气象局,郑州 450003)

引 言

我国是一个暴雨天气多发的国家。暴雨预报一直是天气业务的重点和难点,受到气象工作者的高度关注。国内外气象学者针对暴雨做了大量的研究工作,取得了丰硕成果[1-8]。随着科技进步和业务能力的提升,我国的暴雨预报准确率逐年提高,但还不能完全满足防灾减灾、社会发展及人民生活水平提高的服务需求。因此,提高暴雨预报质量是当前和今后相当长一段时间科研和业务工作的重点。暴雨也是河南主要的灾害性天气之一。根据1971-2000年的气候分析结果,河南省区域暴雨(河南区域暴雨标准为24 h内10个以上连片国家气象观测站降水量≥25 mm,其中5站以上雨量≥50 mm)多出现在夏季,集中在7-8月,占年总次数的78.2%,以7月的最多(占36.3%);秋季区域暴雨的次数明显减少,其中9月份区域暴雨仅占年总次数的7.9%。以往区域暴雨的研究多集中于夏季汛雨[9-20],秋季暴雨的相关研究较少。河南的秋季暴雨多由降水持续时间长形成,且研究成果不多[21-22],预报员难以把握强降水的落区。实时业务中,2012年9月1日夜里河南西南部的区域暴雨、局地大暴雨和2012年9月7-8日豫南的区域暴雨、大暴雨预报量级明显偏小。因此,秋季区域暴雨、大暴雨的预报对预报员来说仍有相当大的难度。

本文利用常规气象观测资料、卫星云图资料、多普勒雷达资料,从天气背景、中尺度特征等多个角度对比分析了2012年9月上旬发生在河南的两次区域性大暴雨天气过程,从天气学和卫星、雷达气象学等角度揭示了两次大暴雨的成因和异同点,以期为预报员提供秋季区域性暴雨、大暴雨的预报关注点,提高秋季暴雨的预报能力,提升气象服务的精细化水平。

1 降水实况

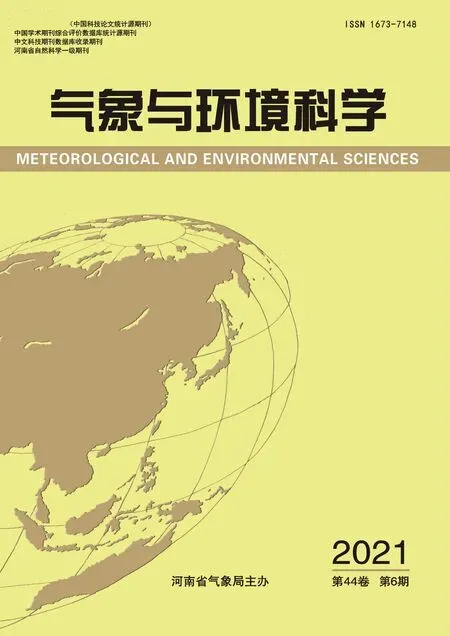

2012年9月上旬,河南省连续出现了两次区域性暴雨、大暴雨过程。第一次大暴雨出现在9月1日夜里(以下简称“9·1”过程),暴雨落区为南阳地区北部、平顶山地区、许昌地区西部(图1a)。9月1日20时-2日08时,10个国家气象站的降水量≥50 mm,其中方城的降水量为120 mm,鲁山的降水量为88 mm,南召的降水量为85 mm。有30个区域自动站12 h降水量≥100 mm,其中方城拐河镇的12 h降水量为153 mm,南召石门乡的12 h降水量为148 mm,南阳榆树庄的12 h降水量为141 mm,最大雨强为南阳龙王沟站的91.4 mm/h,其次为平顶山凤鸣园站的62.5 mm/h。“9·1”过程强降水主要出现在1日20时-2日03时,持续时间较短,降水强度大,伴有雷电和短时强降水。

9月7-8日河南南部再次出现大暴雨(以下简称“9·7”过程),暴雨落区主要分布在南阳、信阳、驻马店三地区(图1b)。12个国家气象站24 h降水量≥100 mm,其中邓州市的24 h降水量为204 mm,固始县的24 h降水量为201 mm,两站日降水量分别达到历史同期最大和次大值。131个区域自动站24 h降水量≥100 mm,其中5站降水量≥200 mm,最大降水前三位均出现在南阳地区的邓州市,依次为张楼乡的238 mm、市政府的210 mm、邓州站的204 mm。降水集中出现在7日21时-8日16时,持续时间较长并伴有雷电。从强降水出现时间和落区看,可分为两个阶段:第一阶段为7日22时-8日02时,强降水主要出现在南阳中西部,最大雨强为邓州市彭桥镇的53.0 mm/h,出现在7日23时;第二阶段为8日03-15时,强降水产生在南阳东部到信阳、驻马店一带,最大雨强为正阳县彭桥乡的49.1 mm/h,出现在8日04时。

图1 2012年9月河南两次暴雨过程降水量(a)9月1日20时-2日08时降水量,(b)9月7日20时-8日20时降水量

比较来看,“9·1”过程雨带呈东北-西南向,强降水持续时间短;“9·7”过程雨带基本呈东西带状分布,强降水持续时间长。两次大暴雨过程均出现在河南主汛期之后,有利于水库蓄水,但由于雨强大,强降水使豫南部分地区出现农田被淹、房屋受损、交通阻断等洪涝灾害,给人们生活出行带来了严重影响。

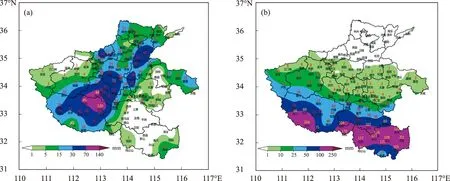

2 暴雨产生的环流形势及影响系统

2012年9月1日20时500 hPa上(图2a),呈东北-西南向块状的副高控制华东和长江中下游以南地区,河套伸向四川为一低槽,其后有冷槽伴随(图2c),表明500 hPa低槽未来将东移发展。700 hPa上(图2c),河套东部到重庆有一低槽,其后也有冷槽伴随,河南大部分地区位于温度露点差小于4 ℃的显著湿区中。850 hPa上,冷式切变线已移至河南西部,切变线后侧有较强的负变温区,变温中心达-3 ℃。925 hPa上,冷空气已开始影响河南西部,低层近南北向的温度脊穿过河南,表明边界层河南处于高温高湿区。地面图上(图略),有冷空气从贝加尔湖南侧经河套南下,冷锋于1日17时至2日05时影响河南全省。冷锋经过暴雨区的时间为1日20时至2日02时,正是强降水集中时段,表明冷锋对此次暴雨的发生发展起到重要作用。2日08时,500 hPa高空图上(图略),低槽东移,副高迅速减弱东退,850 hPa以下河南均受槽后西北气流控制,降水过程结束。

9月7日20时500 hPa(图略),副高呈东西带状,主体位于东部海上,其北侧588 dagpm线呈准东西向,位于长江中下游一带,自高原东移发展的低槽位于河套到四川东部。700 hPa陕南有一低涡,向东伸出的暖切变线影响河南南阳,同时一支西南急流伸向陕南。850 hPa东西向切变线主要位于湖北,其东段影响到河南信阳。8日08时(图2b、d),500 hPa低槽已开始影响河南,同时东北地区南部低槽在东移过程中加深并形成一低涡,低涡后部有较深厚的冷温槽。700 hPa暖式切变线向东扩至驻马店,影响河南南部,西南急流向东北扩展,自贵州东南部伸向河南固始,豫南处于低层急流出口区的左侧,且河南南部处于温度露点差小于4 ℃的湿区中。850 hPa、925 hPa切变线均明显北抬,豫南处于东风急流与西南风急流形成的较强切变线中,有利于该区域水汽辐合及上升运动的加强。地面图上,7日14时后(图略),位于西南地区的东西向倒槽不断向东伸展,至8日05时豫南处于该倒槽顶部,受偏东风影响,对降水发展非常有利。受华北不断扩散西南下的小股冷空气影响,08时起地面倒槽开始南压,信阳附近出现一西北—东南向的中尺度辐合线,受其影响,豫南开始出现大范围的雷暴和短时强降水天气。8日20时副高北界明显南退,低槽东移南压,中低层辐合系统减弱,地面弱冷空气进一步南下,豫南降水结束。

综上所述,两次大暴雨过程均发生在中纬度低槽和副高边缘西南气流共同影响的环境场中,但中低层及地面影响系统有差别。“9·1”过程副高为东北-西南向块状,各层槽线、冷式切变线经向度大且相距较近,地面有冷锋影响,冷空气从河套地区东移南下影响河南,雨带和冷式切变线的走向一致,呈东北-西南向,属于锋面降水过程。而“9·7”过程副高呈东西向带状,影响河南的中纬度低槽和暖式切变线基本呈纬向,中低层切变线相距较近,地面冷空气主要从华北逐渐南下,与中低层切变线共同作用,影响河南南部,雨带位于暖式切变线附近并与其走向基本一致,属于切变线降水过程。

3 暴雨形成的环境条件

由上可知,两次秋季大暴雨过程是在有利的大尺度环流形势下产生的。下面应用探空、NCEP再分析等资料,对两次过程的水汽、大气层结稳定度、热力和动力等条件进行分析,进一步揭示其成因,并根据物理量特征了解和掌握秋季暴雨、大暴雨落区预报的关键点。

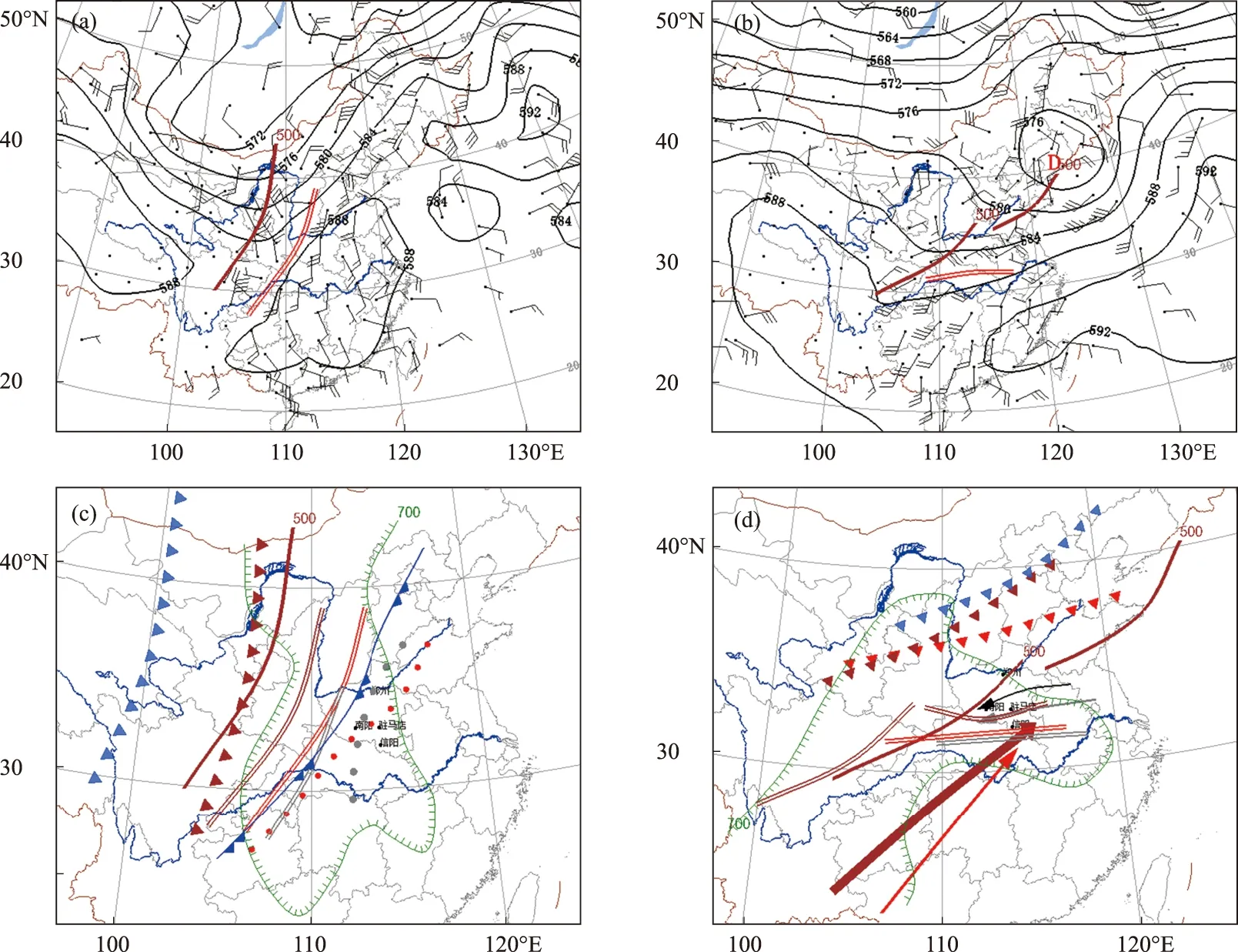

3.1 水汽条件

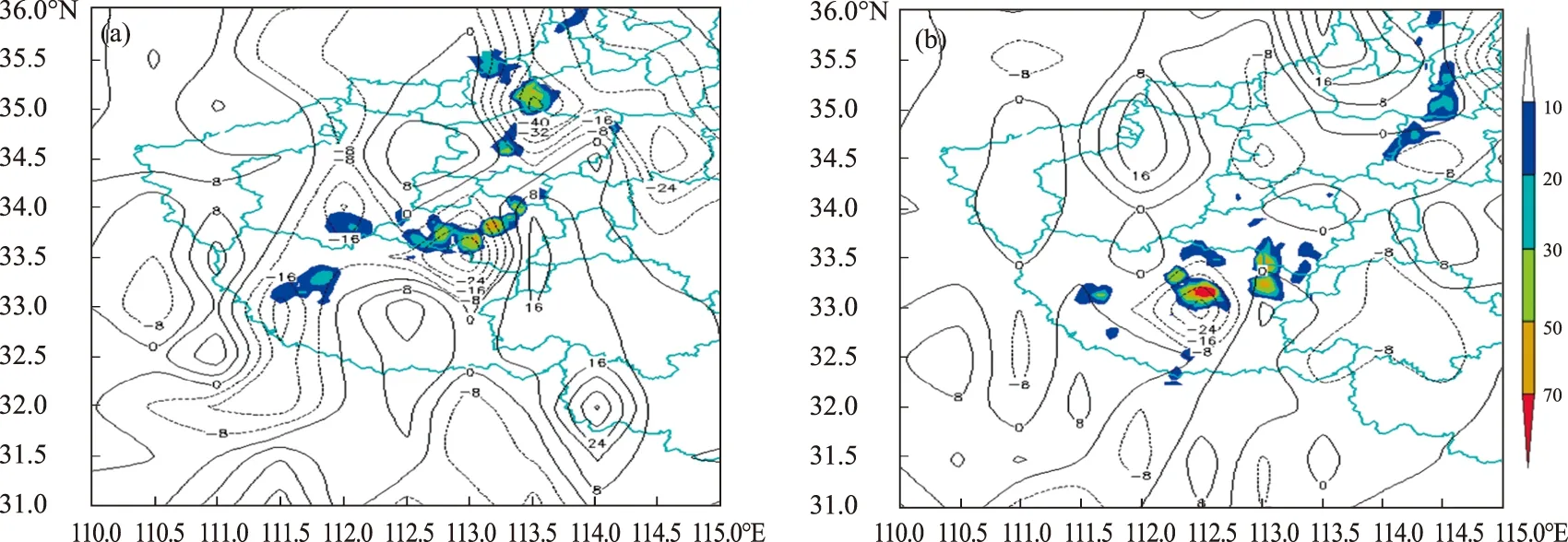

应用6 h间隔、1°×1°的NCEP资料,计算两次暴雨过程的物理量。从水汽通量(图略)看,两次暴雨过程的水汽主要源自南海,由西南或偏南气流向暴雨区输送,水汽通量大值区与暴雨落区相吻合(图3a、b)。“9·1”“9·7”两次过程水汽输送最强时,位于暴雨区上空的水汽通量中心强度分别达到12×10-7~18×10-7g·cm-1·hPa-1·s-1(图3a)和12×10-7~16×10-7g·cm-1·hPa-1·s-1(图3b)。两次暴雨过程的水汽输送基本相当,且不逊于河南省夏季暴雨所具备的水汽量级[23]。另外,从“9·1”“9·7”大暴雨中心的水汽通量散度演变可以发现,“9·1”暴雨的水汽辐合主要位于750 hPa以下的中低层(图3c),且主要集中在1日14时—2日08时,其中1日14—20时是低层水汽辐合逐渐加强的过程,到1日20时近地层水汽辐合达到最强(-60×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1),为“9·1”过程提供了充分的水汽准备。此后至2日04时,850 hPa一直维持-30×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1的水汽辐合中心,为2日01时南阳91.4 mm/h的最大雨强出现提供了强有力的支持。而水汽辐合最明显的时段恰与最强降水时段吻合。当2日08时水汽辐合明显减弱时,降水也随之减弱,即水汽辐合的发展加强与暴雨的生成和发展同步,且至关重要。“9·7”暴雨中,水汽辐合区主要位于500 hPa以下的对流层中低层(图3d),且主要集中在7日14时到8日14时,辐合最强时段为7日22时-8日09时,水汽辐合始终维持在-30×10-7~-40×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,其中-40×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1的最强辐合中心出现在8日01-03时的950 hPa。显然水汽辐合明显时段与暴雨时段吻合,这也是8日07时邓州出现最大雨强53.0 mm/h的原因。由上述分析可知,“9·1”与“9·7”暴雨过程的水汽输送量相当,水汽通量均≥12×10-7g·cm-1·hPa-1·s-1,主要降水时段的水汽辐合强度都≤-30×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,与夏季暴雨产生的条件相当[23]。并且两次暴雨过程的水汽辐合均有6 h以上的提前量,表明水汽条件很充分,满足了暴雨产生的需要。但有两点不同:一是降水前期“9·1”过程的水汽辐合过程的强于“9·7”过程的,因而“9·1”过程的最大雨强较“9·7”过程的大;二是“9·1”过程的水汽辐合的层次仅限于对流层低层,而“9·7”过程暴雨水汽辐合的层次扩展至对流层中低层。两次暴雨过程中,中低层水汽通道的建立、维持和对流层中低层水汽的大量集中,十分有利于β中尺度对流类系统的发展。

图3 2012年“9·1”和“9·7”河南暴雨过程的水汽通量和过大暴雨中心的水汽通量散度(a)9月2日02时925 hPa水汽通量,(b)9月8日08时850 hPa水汽通量,(c)9月1日08时-3日02时水汽通量散度,(d)9月7日08时-9日02时水汽通量散度;(c)(d)中阴影区量值小于0;水汽通量单位:g·cm-1·hPa-1·s-1,水汽通量散度单位:g·cm-2·hPa-1·s-1

3.2 热力及不稳定条件

3.2.1K指数和θse

暴雨多出现在低层高能区和大气对流不稳定区[13-18]。根据NCEP资料,计算了“9·1”“9·7”两次过程的K指数和中低层θse。

K指数计算结果表明,“9·1”暴雨出现前,1日08-14时K≥34 ℃的区域位于河南西部和南部,K≥38 ℃的强中心位于郑州和南阳地区;1日20时暴雨区K指数从≥34 ℃增大到38-40 ℃(图略)。2日02时之后,K≥34 ℃的区域逐渐东移出暴雨区,强降水趋于结束。“9·7”暴雨前,7日14时暴雨区K≥34 ℃,36-38 ℃的区域仅限于南阳南部和信阳南部。至7日20时,K≥34 ℃的区域稳定维持,而K≥36 ℃的区域扩大,完全覆盖暴雨区(图略),并维持至8日02时。8日08时之后,K≥36 ℃的区域逐渐南压,20时基本移出河南,强降水结束。由此看来,两次暴雨过程前大气集聚了一定的不稳定能量,而K≥36 ℃的区域较好地指示了暴雨的出现及其落区。

分析“9·1”“9·7”中低层θse演变可知,925 hPa上,9月1日08-14时暴雨区处于θse≥350 K的高能舌区;20时随着西路冷空气进入河南,高能舌开始东移。2日02时之后高能舌移出暴雨区。850 hPa上,θse的演变与925 hPa的相似,暴雨出现在θse350-352 K的区域。700 hPaθse≥344 K的高能舌自西向东移动(图略),1日20时-2日02时经过暴雨区。“9·7”暴雨前,随着南方暖湿气流的向北推进,850、700 hPa上θse大值区进入河南南部,暴雨区θse逐渐增大,到7日20时700 hPa暴雨区θse达336-340 K,850 hPa则为340-344 K(图略)。925 hPa上,7日20 时-8日02时,暴雨区θse达到336-344 K。7日20时之后,有东路冷空气从北方南下,逐渐深入河南南部,到8日14时,高能区已南压至河南省外。

通过以上对两次暴雨过程θse演变的分析发现,暴雨前,暴雨区能量有一个积累增大的过程,并且暴雨区与θse高值区有较好的对应。“9·1”过程低层的θse值比“9·7”过程的大。

3.2.2 探空特征

表1为两次暴雨过程距离强降水中心最近的气象观测站的部分探空物理量,“9·1”过程和“9·7”过程距离降水中心最近的气象观测站分别取南阳站和武汉站。从表1可以看出,南阳站在1日20时对流有效位能(CAPE)达2270.5 J/kg,K指数达35 ℃,抬升指数(LI)为-4.6 ℃;7日20时武汉站CAPE达1814.9 J/kg,K指数达42 ℃,LI为-4.8 ℃。表明两次过程大气层结都很不稳定,一旦存在触发机制,不稳定能量将得以释放。比较来看,“9·1”过程不稳定能量更大,水汽条件和0 ℃层高度等更有利于强降水的产生;“9·7”过程垂直风切变(SHR0-6 km和SHR0-2 km)较大,天气系统影响时间长,在出现较强降水的同时,更有利于降水的维持和形成大的累积降水。另外,两次过程850 hPa与500 hPa温度差为25 ℃,较河南初夏强对流和盛夏强降水的温度垂直递减率小[24],与初秋季节有关。

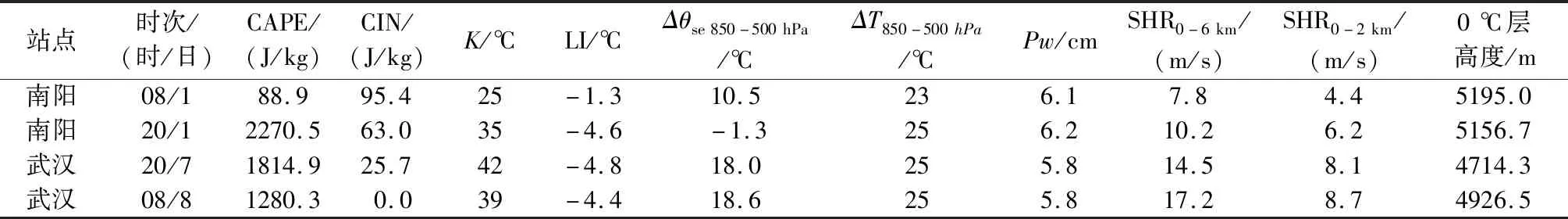

表1 2012年9月两次大暴雨过程南阳站、武汉站探空的物理量

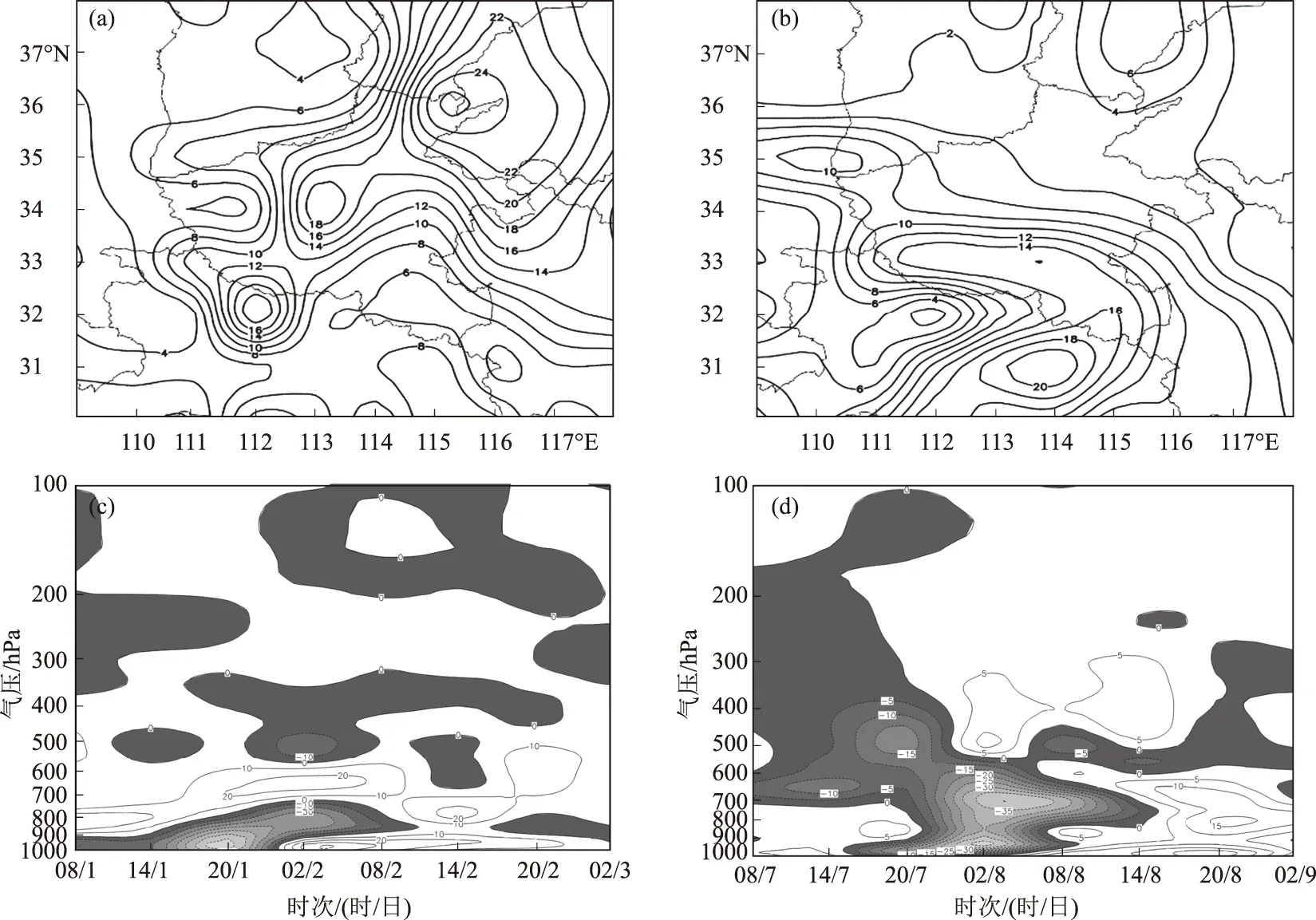

3.3 动力条件

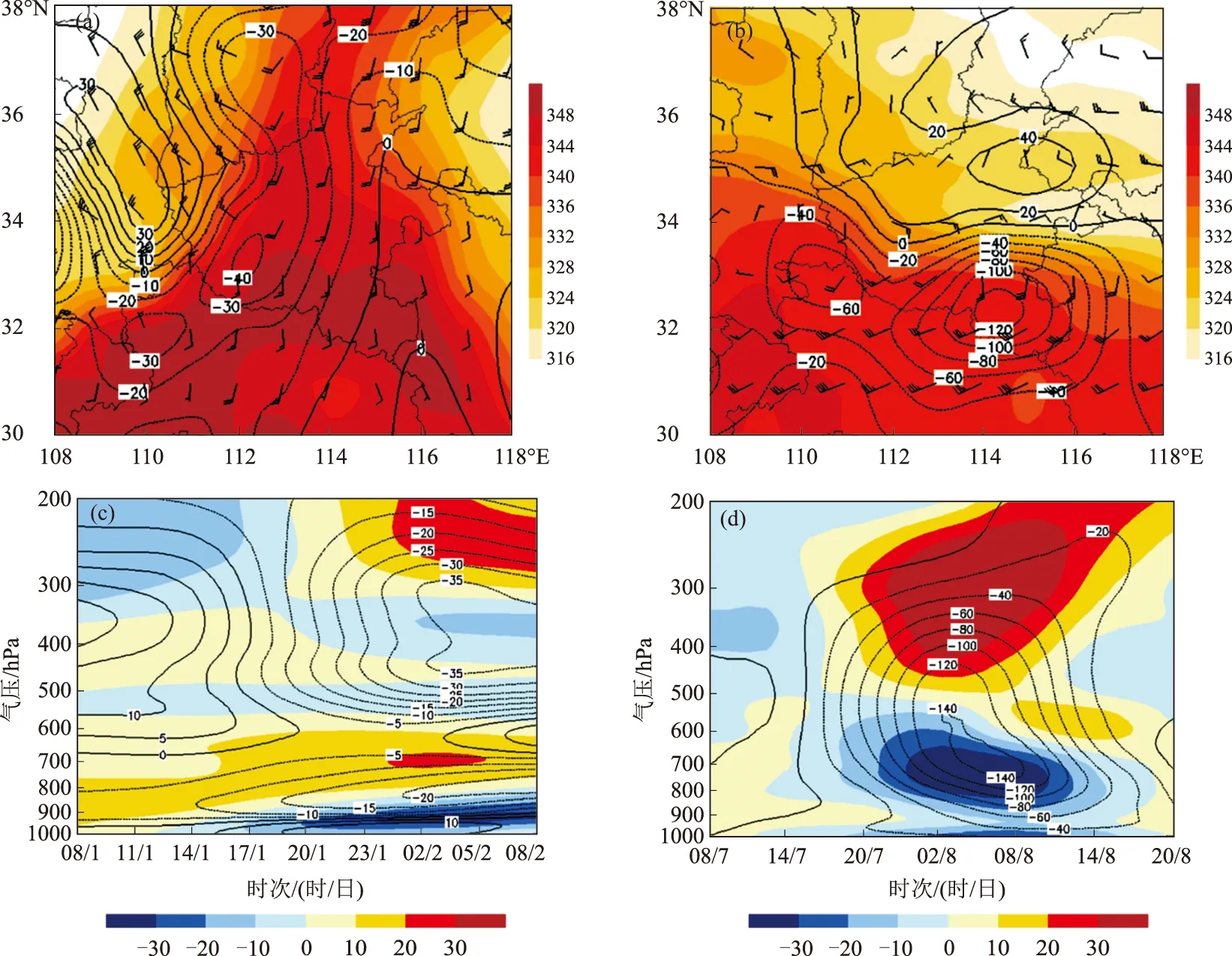

下面分析两次暴雨过程的垂直速度和散度变化。“9·1”过程:9月1日20时-2日05时暴雨区上空均为上升运动,暴雨开始时850 hPa垂直速度达到-30~-40 Pa·s-1(图4a);过最大雨强中心南阳的垂直散度变化显示辐合辐散相间出现(图4c),850 hPa以下为强辐合,中层(850-600 hPa)为辐散,600-350 hPa再辐合、350 hPa以上强辐散,抽吸作用强,综合效应使整层保持上升运动。“9·7”过程:7日20时-8日14时暴雨区上空均为上升运动,其间700 hPa达到-40~-120 Pa·s-1(图4b),过最大雨强中心正阳的垂直散度变化显示550 hPa以下有强烈的辐合,550 hPa以上则为强烈的辐散,因而该时段内整层为明显的上升气流(图4d)。上述分析表明,两次过程的动力条件均有利于暴雨的产生和维持,但“9·7”过程的动力场垂直结构更有利于产生较大范围的强降水。

图4 2012年“9·1”和“9·7”河南暴雨的垂直速度、θse、风矢量及垂直速度和散度时序图(a)(b)分别为9月1日20时850 hPa和9月8日08时700 hPa垂直速度、θse(色斑)和风矢量,(c)(d)分别为“9·1”南阳和“9·7”正阳垂直速度、散度(色斑)时序图;垂直速单位:Pa·s-1,θse单位:K,散度单位:s-1

从天气背景来看,两次暴雨过程强降水落区均处在高温高湿区内。“9·1”暴雨的动力来自锋区和低槽,水汽来源于副高边缘的西南暖湿气流;“9·7”暴雨的动力来自低层切变和中层低槽,低层的西南急流提供了水汽条件。由于“9·7”大暴雨的地面暖湿条件和对流不稳定条件略逊于“9·1”大暴雨过程的条件,因而其中心雨强较后者的大。在物理量场上,K指数的大值区对应着强降水的落区。两次过程均达到了38 ℃以上,“9·1”过程的中心值接近40 ℃。850 hPaθse大值区北侧的等值线密集带和强降水的落区也呈现较明显的对应关系,两次强降水过程落区均位于340 K等值线偏向高值中心一侧,“9·1”过程更是接近350 K。在过程发生前,从强降水中心附近的探空资料分析中可以明显看出不稳定能量的积累,两次强降水过程的对流有效位能分别达到了2270.5 J/kg和1814.9 J/kg,而抑制有效位能(CIN)较小且偏向底层,有利于短时强降水的出现。

4 卫星云图产品分析

4.1 对流云团活动特征

9月1日20时地面东南风到达豫西山脉东侧遇迎风坡被抬升,与700 hPa低槽云系在此相遇,云系突然增强。其中有对流云团发展,在南阳西北部与平顶山到南阳北部分别产生一MγCS,分别对应地面1号雨团(南阳市西北部)与2号雨团(南阳地区北部南召县)。1日21时至2日00时(图5a、b),2个MγCS迅速发展合并成为MαCS,中心tbb<-65 ℃,2号雨团迅速增强,其水平尺度超过100 km,并维持2个时次,中心最大雨强达63 mm/h。而1号雨团沿MαCS西部边沿东移至南阳中部;23-00时(图5b),MαCS后部,在地形与MCS后向传播的作用下,在南阳西部又有MγCS生成,并迅速发展后并入MαCS。受2个云团合并影响,1号雨团增强为强雨团,其中最大雨强达91.4 mm/h。2日02-03时,MαCS发展成东北-西南向带状,位于河南中部到湖北,其TBB低中心向南移到湖北,1号与2号雨团减弱并分散成多个小尺度的雨团。2日04时以后,影响河南的MαCS北部迅速减弱,河南中部与西南部的降水逐渐减小。

图5 2012年9月1日21时(a)和2日00时(b)TBB与1 h后累计降水量tbb(等值线)单位:℃,降水量(色斑)单位:mm

分析TBB的1 h变化场发现,短时强降水主要产生在云顶亮温迅速下降的区域。如1日22时(图6a)平顶山地区南部TBB降温幅度达到-40 ℃,随之平顶山市凤鸣山站出现62.5 mm的1 h降水量;2日00时(图6b)南阳中部TBB降温-32 ℃,01时南阳市龙王沟站1 h降水量为91.4 mm。云顶亮温快速下降,说明云顶高度上升,是云层下部强烈的辐合上升运动所导致,有利降水增幅,均对应强降水产生。

图6 2012年9月1日22时(a)和2日00时(b)TBB 1 h变化量与1 h后累计降水量tbb(等值线)单位:℃,降水量(色斑)单位:mm

9月7日22时南阳中部有MγCS发展,23时迅速增长为MβCS。TBB 1 h变化场上(图略),南阳南部有-24 ℃的变温中心,强降水位于负变温区内,对应南阳南部有2个30 mm/h以上的强雨团。8日01时,四川东部到陕西南部有东北-西南向的对流云带强烈发展,其上有多个对流云团。在高空气流的引导下,对流云带北部进入豫西南,使南阳南部出现强降水。“9·7”过程第二降水阶段(8日03-15时)信阳的大暴雨是3次MCS的发展移动经过造成的:第1次,8日02时,湖北中部有一发展强盛的MβCS向北移动,其东北部影响南阳东部到驻马店南部一线,03-04时正阳县彭桥乡降水49.1 mm,为本次降水过程第二阶段最大小时雨强;随后MβCS进入信阳北部,云团结构变松散,呈减弱趋势,这一时段的强降水是由即将减弱的MβCS移动经过时造成的。第2次,06-07时,信阳北部有3个MγCS发展,呈东西排列;08-09时,MγCS合并为一个云体密实的MβCS,中心亮温低于-57 ℃,并在固始县三河尖站造成43 mm/h的雨强;10时以后该云团减弱东移。这次过程是由多个MγCS发展合并造成。第3次,11时,MβCS的TBB低中心-49 ℃位于湖北,其北部TBB高梯度带影响信阳;12-13时,MβCS中心亮温降低到-57 ℃以下,对流加强,云体北部经过信阳;14-15时商城城关出现小时雨量42 mm的强降水。14-16时,MβCS减弱并逐渐东移,对信阳的影响基本结束。8日14时TBB 1 h变化场上(图略),信阳南部有小于-32 ℃的负变温中心,强降水位于低中心的北部,最大雨强为42 mm/h。16时以后,随对流云团移出河南,信阳的降水减弱。

综上分析,“9·1”暴雨由3个MCS发展合并所致;“9·7”暴雨主要由东北—西南向的中尺度对流云带和3个MγCS合并的MβCS及中心位于湖北的MβCS影响产生。强降水均出现在MCS快速发展与合并时期,且位于tbb<-32 ℃区域内或低值中心高梯度带内,梯度越大,降水越强。TBB 1 h负变温区与短时强降水落区有非常好的对应关系,对预报强降水区域有很好的指示意义。

4.2 卫星云图湿度廓线

为了解MCS内部水汽的分布与降水发展演变关系,应用卫星资料对MCS中部湿度廓线做垂直剖面分析。

9月1日夜里南阳北部到平顶山一带对流云团发展迅速。过该对流云团中部33.5°N的湿度廓线剖面(图略)显示:1日21时111-115°E间边界层有3个湿度大值波峰,在高层形成3个湿度大值中心,云团顶部达400 hPa,边界层有水汽在向此处汇集并有较强的水汽垂直输送,湿度大值中心对应红外云图上正在发展的3个中γ尺度云团。22时边界层的大湿度区逐渐合并,低层的湿度线仍有3个波峰,主要波峰位于113-114°E,到中层波峰向西倾斜,位于112-113°E,高层大湿度区逐渐合并;大湿度区由东向西倾斜,南阳北部有较强的斜升水汽输送,有利于对流云团在此加强与合并。1日23时-2日02时,低层大湿度区的主要波峰位于112.0-113.5°E,此波峰由边界层向上伸展至700 hPa,低层由多个分散的水汽垂直输送转为统一有组织的垂直水汽输送,对流云团在此期间发展强盛;03时后由低层到高层的大湿度区东移,边界层的湿度略有减小,水汽输送减弱,也预示着对流云团将减弱。分析“9·7”过程中沿32°N影响信阳的第3次MCS演变(9月8日11-16时)的湿度廓线垂直剖面(图略)可看出:8日11时750 hPa以下,湿度廓线的波峰较宽广,位于113.0-116.5°E,横跨信阳东西部,500 hPa有大湿度中心,但云体中部700 hPa在114°E以东有一干区发展,说明低层水汽含量非常丰富,云体东部上下层水汽输送有切断,意味着东部云体要减弱;12-14时云体东部低层湿度明显减弱,中层的干区扩大,上下层水汽完全切断,而西部由低到高层仍然维持较大的湿度,湿度廓线的波峰上部即500 hPa有大湿度中心,正位于信阳上空,云团西部在此期间发展加强。15-16时中层的干舌向西伸,对流云团减弱,对信阳的影响趋于结束。

由上分析,云图湿度廓线能较好地反映云团内水汽的垂直输送,中低层湿度越大,湿层伸展高度越高,说明低层的垂直水汽输送越强。当云团运动方向一侧有干空气层发展时,则上下层水汽输送被切断,云团将减弱。因此,通过分析云图湿度廓线,对预测云团未来的发展有较好的指导作用。

此外,对“9·1”“9·7”暴雨的卫星1 h降水估计产品(PRE)分析结果表明,PRE对预报未来1 h稳定性降水的落区有一定的指示意义,但估计的降水量级普遍偏小、强降水中心位置也有偏差。当对流云团移动方向发生变化时,实况降水区较PRE估计区域向云团前进的方向偏离时,易空报强降水区域。当云团在合并、发展、减弱时,降水量级的预报与实况相差较远,没有可参考性。

5 雷达回波特征分析

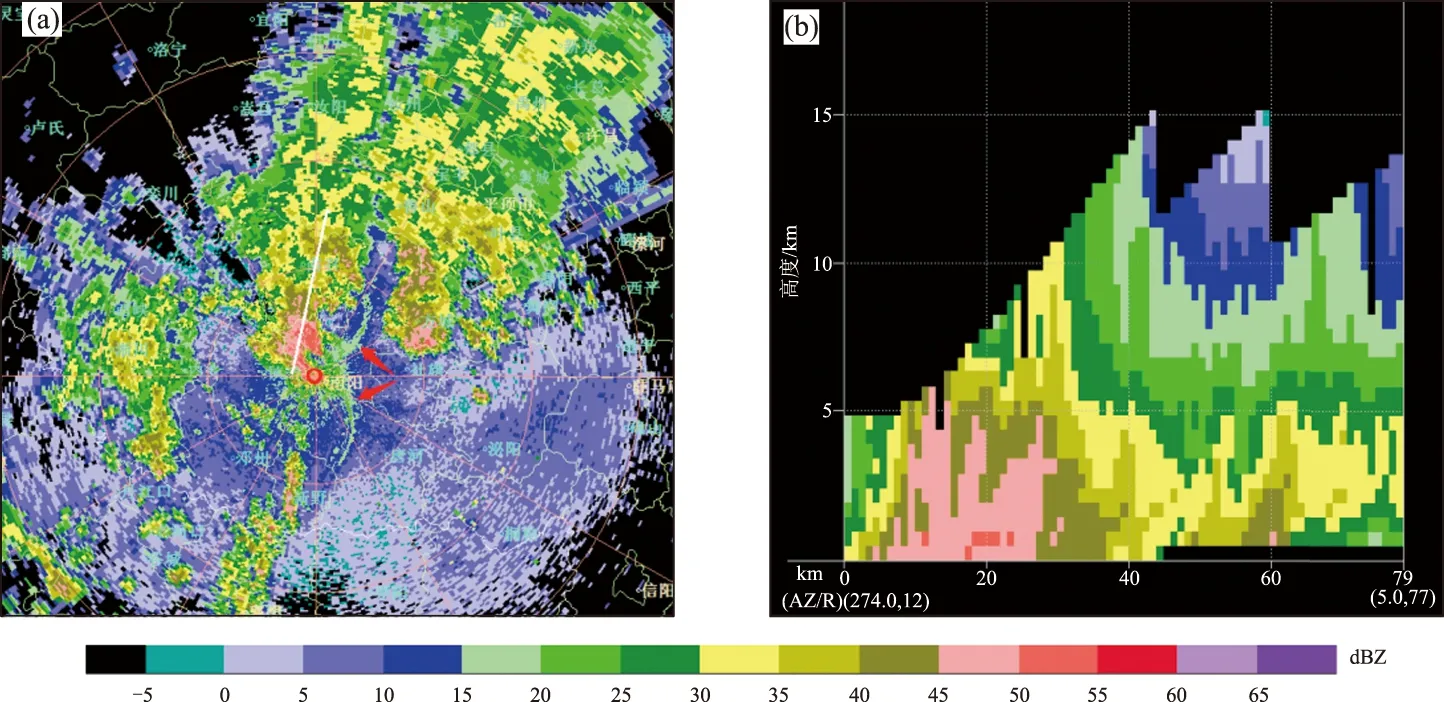

南阳、驻马店两部新一代天气雷达(SB)对这两次大暴雨过程进行了连续监测。“9·1”过程:从南阳雷达1.5°仰角基本反射率因子图上(图略)可以看出,1日19时冷锋到达南阳前,受地面辐合线影响,南阳北部出现零散对流降水回波并逐渐加强;22-23时,南阳西部因冷锋产生的回波和北部由地面中尺度辐合线激发的对流回波相结合。2日00-01时,南阳北部(龙王沟附近)对流回波明显加强(图7a),强度约50 dBZ,回波顶高达14-15 km(图7b),对流发展旺盛,导致南阳龙王沟站2日00-01时出现了91.4 mm的强降水。该回波东南方向还出现了明显的“人”字形出流边界(图7a)。结合地面加密风场和雷达平均径向速度图可知,该出流边界是南阳北部附近发展成熟的强对流回波伴随强降水出现的下沉气流和地面冷空气共同影响所致,特别是南北向出流边界与西路冷空气东移有很大关系;另外,出流边界的出现也表明强回波前侧有较强辐合上升运动,有利于回波的发展和维持。冷锋降水回波主要出现在锋后附近,呈南北向带状,移动缓慢,其上回波单体逐渐加强并向东北方向移动,发展成带状混合性降水回波(图略),形成“列车效应”,造成南阳、平顶山等地出现暴雨和大暴雨。

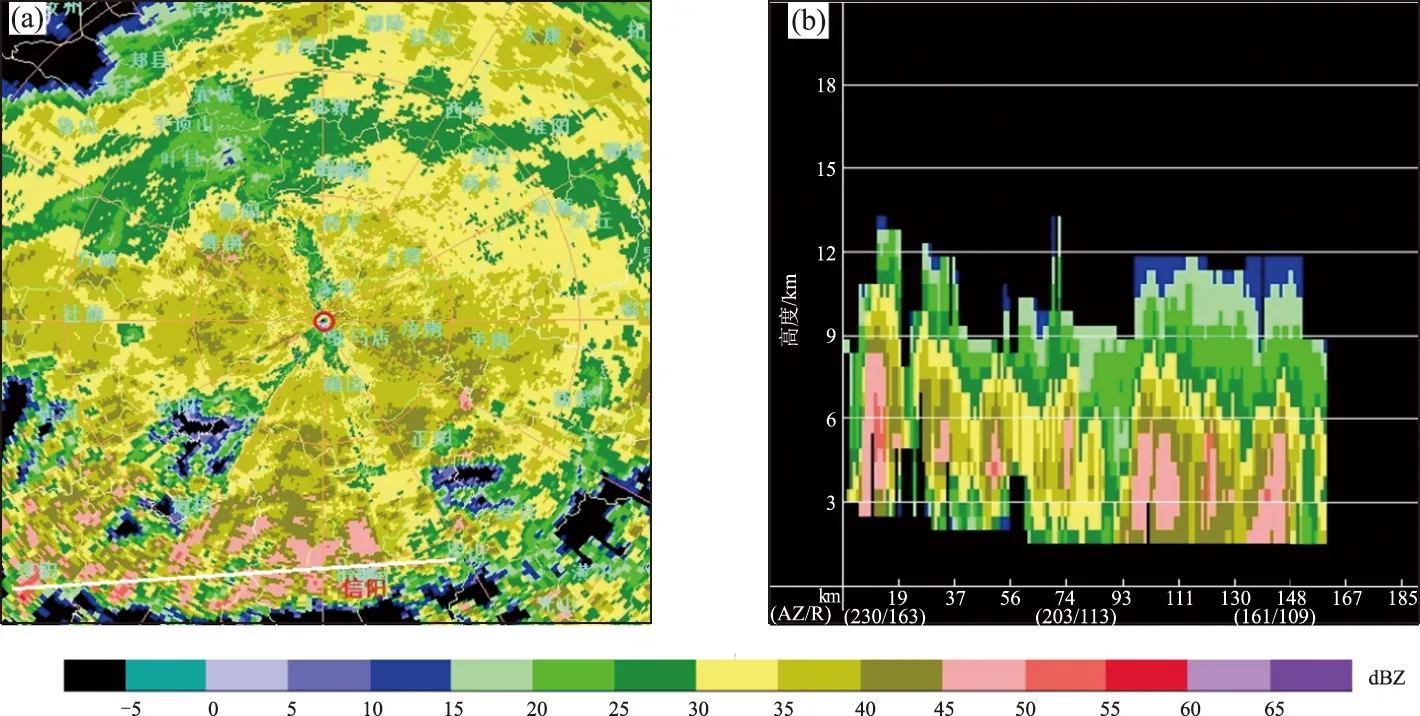

图7 2012年9月2日00:09南阳雷达1.5°仰角基本反射率因子(a)和垂直剖面图(b)(a)中红圈处为南阳雷达站,红色箭头所指处为人字形出流边界;(b)为沿图(a)白色线所做剖面

“9·7”过程:7日20时南阳西部逐渐有弱降水回波出现并向东移动(图略),随后逐渐增强;22-23时在南阳南部逐渐形成了45-50 dBZ东西向强回波带,该回波带向东扩展并北抬。8日00时后,回波带南侧又有回波生成,并向东北方向移动;02-03时该回波在东部和东西向回波带合并加强。该回波带稳定维持至05时,使南阳南部出现了40-50 mm/h的强降水,其中7日22-23时邓州彭桥镇1 h雨量达53.0 mm。结合前面天气背景分析可知,此阶段低层来自西南和东南的水汽在此附近聚集,地面偏东气流遇到山脉地形被抬升,形成较强的上升气流,华北弱冷空气不断触发新的对流,而后在沿着高空引导气流向东北方向移动的过程中逐渐加强,形成“列车效应”,并使东西向混合型带状降水回波在豫南地区稳定维持。8日05-07时,回波带在南阳、信阳和驻马店三地区稳定维持。08时前后,随着华北冷空气补充南下和低层切变线略向南压,降水回波带缓慢向南移动,湖北省十堰市、襄阳市到大悟县一带不断有块状对流回波生成并向东东北方向移动(图8a),移动过程中有所加强,在豫南地区逐渐演变成积层混合性降水回波带。其中,45-50 dBZ的对流性强回波主要在回波带的南侧,回波顶高达11-12 km(图8b)。回波带北侧由于冷空气影响主要为稳定性降水。回波带南侧的强对流回波不断生成后向东北方向移动,使东西向回波带长时间稳定维持的同时,河南南部部分地区形成降水“列车效应”,导致豫南部分地区的区域性大暴雨。

图8 2012年9月8日07:32驻马店雷达1.5°仰角基本反射率因子(a)和垂直剖面图(b)(a)中红圈处为驻马店雷达站;(b)为沿图(a)白色线所做剖面

由以上雷达产品分析可以看出,两次大暴雨过程降水回波带与天气尺度影响系统一致,回波带的走向和持续时间是多尺度影响系统作用的结果,回波类型、对流回波的发展和移动等与热力不稳定层结和中尺度系统密切相关。“9·1”过程回波带呈径向分布,降水持续时间短,降水回波以积云对流降水为主;“9·7”过程回波带呈纬向分布,降水回波以积层混合降水为主,其中积云降水主要出现在东西向回波的南侧,降水持续时间长。

综合两次过程的雷达回波特征发现,在基本反射率因子图上均出现了明显的“列车效应”,对应雨强中心回波均为45-55 dBZ的混合性带状回波。不同之处在于“9·1”过程为多个新生小块对流降水回波在东北移动的过程中逐渐合并加强所造成,在雨强中心有强辐合上升运动配合,对流发展旺盛,回波顶高达14-15 km;“9·7”过程的第一阶段为新生回波东移,并在雨强中心西侧受地形作用抬升加强,第二阶段以块状回波偏东移为主,无明显合并,故强降水中心较为分散,且回波顶高为11-12 km,低于“9·1”过程的回波顶高。

6 结论与讨论

(1)2012年初秋两次大暴雨过程均发生在低槽前和副高边缘西南气流影响的形势下,冷锋、低槽、切变线为暴雨产生提供了动力条件,因中低层影响系统和地面冷空气南下路径不同,致使冷暖空气交汇的方式明显不同。“9·1”过程主要影响系统为高空槽、中低层冷式切变线和地面冷锋,副高呈块状,雨带和东北-西南向冷式切变线走向一致,持续时间较短,雨强较大,属于锋面对流降水。“9·7”过程主要影响系统为高空槽、暖式切变线、低空急流,副高呈带状,雨带位于暖式切变线附近并与其走向基本一致,持续时间较长,累积雨量较大,属于切变线降水过程。

(2)初秋两次大暴雨发生前均有较强的不稳定能量积聚,副高边缘西南暖湿气流输送为暴雨提供了水汽和能量,暴雨产生在低层高温高湿与对流不稳定的区域。“9·7”大暴雨的地面暖湿条件和对流不稳定条件略逊于“9·1”大暴雨过程的条件,地面暖湿条件和对流不稳定条件的差异造成了中心雨强的不同。

(3)卫星云图产品显示,强降水产生在MCS快速发展与合并时期,位于TBB低值中心高梯度带内,梯度越大,降水越强,强降水区域与TBB 1 h负变温区有非常好的对应,对预报强降水区域有较好的指示意义。云图湿度廓线能较好地反映云团内水汽的垂直输送,中低层湿度越大,湿层伸展高度越高,越有利于强降水。当云团内有干空气层发展,上下层水汽输送被切断时,云团将减弱。分析云图湿度廓线对预测云团未来的发展有较好的指导作用。

(4)两次大暴雨过程降水回波带与天气尺度影响系统一致。回波带的走向和持续时间是多尺度影响系统作用的结果,回波类型、对流回波的发展和移动等与热力不稳定层结和中尺度系统密切相关。“9·1”过程回波带呈径向分布,降水持续时间短,降水回波以积云对流降水为主;“9·7”过程回波带呈纬向分布,降水持续时间长,降水回波以积层混合降水为主。两次暴雨过程中强降水多由发展旺盛、强度达45-55 dBZ的强对流回波产生,暴雨、大暴雨中心回波具有明显的“列车效应”。