基于湿润指数的吉林省1961-2017年地表干湿时空变化特征分析

2021-12-21马艳敏高枞亭吴玉洁李建平

马艳敏,高枞亭,吴玉洁,李建平,吴 迪,高 岩

(1.吉林省气象科学研究所,长春 130062;2.长白山气象与气候变化吉林省重点实验室,长春 130062)

引 言

气候变化问题是目前社会普遍关注的全球性问题。近年来,在气候变化大背景下,全球的干湿状况也发生着微妙的变化,有的区域变化比较显著,大多数区域变化很细微[1]。一个地区气候的干湿状况决定着农作物水分条件的好坏,影响作物长势,也会直接影农业生产类型和作物布局。因此气候的干湿状况及其带来的影响越来越受到有关学者的关注和重视。目前,研究区域干湿状况的指标有很多种,如降水距平、降水距平百分率、降水异常指数、标准化降水指标(SPI)、标准化降水蒸散指数(SPEI)、帕尔默干旱指数(PDSI)、Z指数、土壤湿度干旱指数、地表湿润指数等[2]。其中,湿润指数是一个比较理想的能够表征地表干湿状况的物理量,它的物理基础在于体现了两个最重要的地表水分收支分量:大气降水和最大可能蒸散量。这两个量是地表热能和水分变化的关键参量,能较为客观地反映地区的干湿状况,与Palmer指数在表征中国区域地表干湿变化特征时具有较好的一致性,且计算方便,所需资料少,尤其适合当前资料条件下干湿变化问题的研究[3-4]。因此,近年来许多学者采用地表湿润指数,分别对西北地区[5]、西南地区[6]、三江源[7]、西藏[8]、甘肃[9]、青海[10]、陕西[2,11]、贵州[12]、若尔盖湿地[13]及全国[14-16]的干湿状况进行了研究和探讨。

吉林省处于北半球的中纬地带,属于温带大陆性季风气候,自西向东有明显的半干旱-半湿润-湿润的气候差异,也是全国重要的农业、工业生产基地。因此,对吉林省干湿气候时空分布规律进行研究,在农业生产、社会生活、防灾减灾等方面具有重要的理论和现实意义。目前对东北地区和吉林省的研究不多,研究时间基本截至2010年[17-19]。近些年来吉林省温度、降水等气象要素年内分布不均衡,年际波动大,旱涝灾害也不断发生,干湿状况发生变化,因此不断更新研究时间序列,选择合适的方法对研究区干湿状况进行研究是很有必要的。本文基于湿润指数,利用GIS的空间化技术及统计方法,对吉林省近57年来地表干湿状况的时空演变特征进行了全面分析。

1 资料与方法

1.1 数据来源

气象观测数据来自吉林省气象局。为保证时间序列的完整性和连续性,删除缺测较多的台站,最终采用了46个观测站点1961-2017年的气象观测数据(如图 1 所示)。根据气象学标准,结合东北地区特点,对吉林省季节进行划分:春季为3-5月,夏季为6-8月,秋季为9-10月,冬季为11月-翌年2月。

图1 吉林省气象观测站分布图

1.2 研究方法

1.2.1 湿润指数

湿润指数表达式为

W=R/ET0

(1)

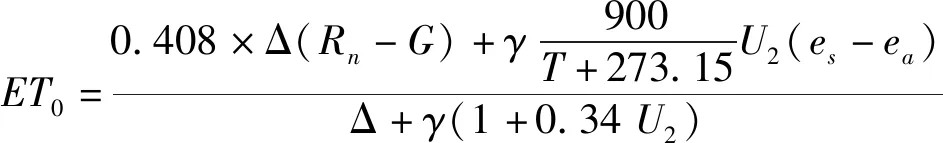

式中,R为降水量(mm),ET0为最大可能蒸散量(mm)。湿润指数越大,表明气候越湿润,相反则越干燥。其中ET0通过基于FAO(联合国粮农组织)推荐并修订的Penman-Monteith模型(简称P-M模型)进行计算[20-24],表达式为

(2)

式中:Rn为净辐射,G为土壤热通量密度,γ为湿度计算常量,T为2 m高处的平均气温,U2为2 m处的平均风速(当用气象站常规高度的风速时,需乘以0.72),es为饱和水汽压、ea为实际水汽压,es-ea为饱和气压差,Δ为水汽压曲线斜率。Rn、G、γ、es、ea、Δ等参数的计算方法详见文献[22]。

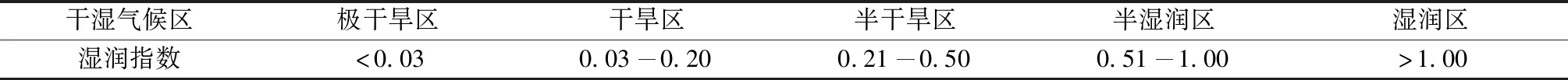

本文依据中国干湿气候区划分标准[14]进行干湿分区(表1)。

表1 干湿气候区的湿润指数划分标准

1.2.2 统计分析方法

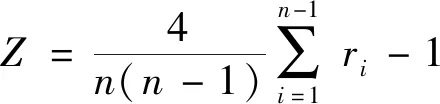

变化趋势分析:当r值为正值时表示n年中有线性增加的趋势,当r值为负值时表示n年中有线性减少的趋势。变化趋势r公式为

(3)

变化趋势显著性检验:对于序列xi在i时刻,i=1,2,…,n-1,有

统计量

(4)

Z值在1~-1之间变化,给定显著性水平ɑ,假定ɑ=0.05,则

若|Z|>Z0.05,认为变化趋势在ɑ=0.05显著水平下是显著的[25]。

利用气候倾向率对变化过程和趋势进行分析,基于气候要素时间序列构建回归方程,变化过程的拟合直线的斜率的10倍来表征序列变化的倾向度。

本文采用累积距平法对变化趋势的阶段性进行分析,采用滑动t检验方法[25]对突变情况进行分析。选用变异系数来分析吉林省地表湿润指数的多年变异程度。变异系数CV公式如下:

(5)

1.2.3 空间插值方法

利用ArcGIS软件统计分析功能中的反距离权重插值法(IDW),进行湿润指数及相关数据的空间内插。这种内插方法基于相近相似原理,易于操作,是一种较优的内插方法[26]。

2 结果分析

2.1 地表干湿的时间变化特征

2.1.1 1961-2017年年际干湿变化特征

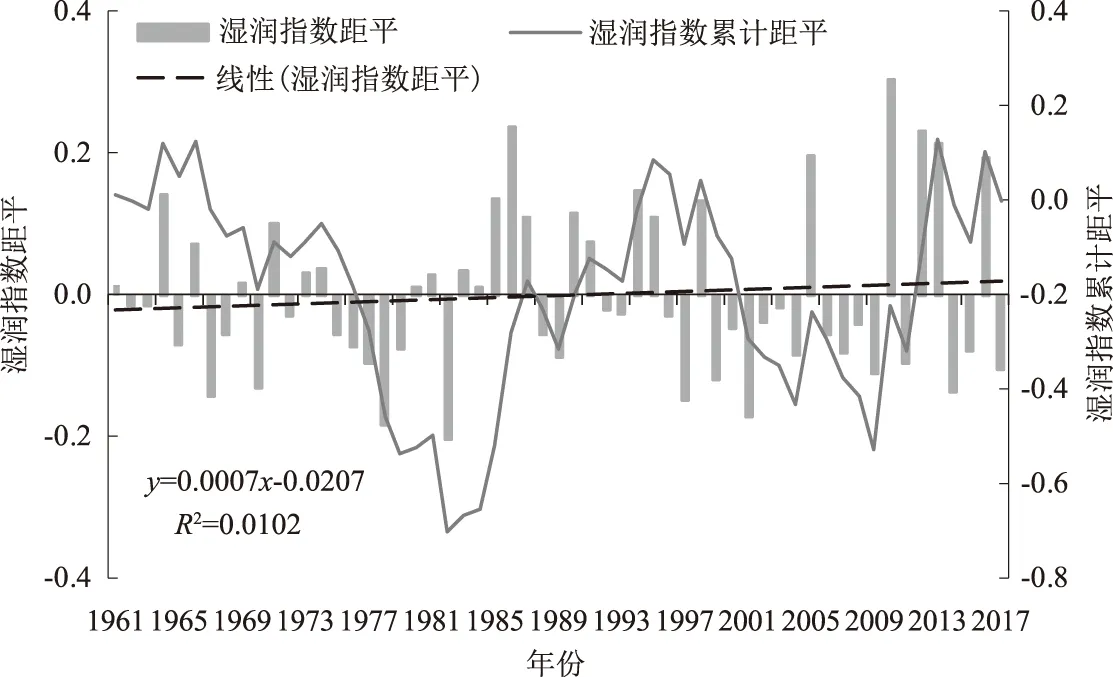

1961-2017年,吉林省地表湿润指数平均值为0.73,在波动中略有上升的趋势,变化趋势r=0.1036,没有通过显著性检验。气候倾向率为0.0075/10a,表明吉林省具有不显著的年际变湿发展趋势。累计距平可以判断时间序列的变化趋势和阶段性,由图 2可以看出,吉林省近57年湿润指数曲线变化分为4个阶段:(1)1961-1982年,年均地表湿润指数为0.70,累计距平表现为下降趋势,距平值以负值为主,其中1975-1979年连续为负距平,说明20世纪70年代末变干趋势明显。(2)1983-1994年,年均地表湿润指数为0.79,累计距平呈现增长趋势,以正距平为主,20世纪80年代及90年代初总体相对偏湿。(3)1995-2009年,年均地表湿润指数为0.70,累计距平表现为下降趋势,距平值以负值为主,其中1997-2009年间只有2年为正距平,说明20世纪90年代后期及21世纪00年代有明显的干旱化趋势。(4)2010-2017年,年均地表湿润指数为0.80,较前15年增加约14%。自2010年以来,正距平次数多,且正距平较大,处于历史高值水平,有明显变湿趋势。总体来看,1961-2017年吉林省地表经历了“干-湿-干-湿”的交替变化。

图2 1961-2017年吉林省地表湿润指数距平与累计距平年际变化

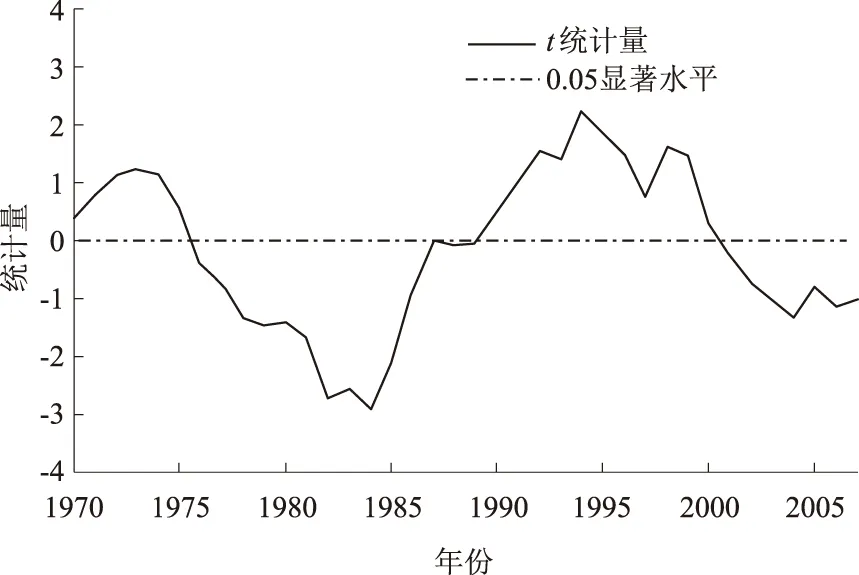

2.1.2 1961-2017年干湿变化的突变点

采用滑动t检验方法对1961-2017年地表湿润指数进行突变分析,时间子序列长度设为10 a。分析结果表明,吉林省1961-2017年湿润指数变化过程中存在两个突变点,分别为1984年和1994年,均通过了0.05的显著性检验(图 3)。1984年湿润指数表现出由下降趋势向上升趋势的转变,体现出变湿的发展趋势。1994年是湿润指数由上升趋势向下降趋势的转变,体现出干旱化的变化趋势。

图3 1961-2017年吉林省湿润指数突变检验

2.1.3 不同季节的干湿变化特征

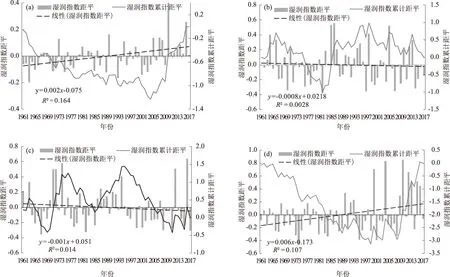

近57年,吉林省各季节湿润指数呈现出夏、秋季下降,春、冬季上升的变化趋势,特别是春季湿润指数上升趋势显著。表明近57年来,吉林省夏、秋季有变干趋势,而春、冬季有变湿趋势(图4)。

2.1.3.1 春季干湿变化特征

吉林省春季多年平均地表湿润指数为0.37,湿润指数总体呈上升趋势,变化趋势r为0.4159,通过了显著性检验。气候倾向率为0.026/10a,表明吉林省春季具有显著的年际变湿发展趋势。吉林省1961-2017年春季湿润指数曲线变化可以分为2个阶段:(1)1961-2004年,年均地表湿润指数为0.34,距平值以负值为主,累计距平表现为下降趋势,特别是20世纪60-70年代变干趋势明显,之后则呈波动的缓慢下降趋势。(2)2005-2017年,年均地表湿润指数为0.46,累计距平呈现明显的增长趋势,以正距平为主,特别是在2010年以后连续为正距平,且2010和2016年出现最大正距平。总体来看,经历了“干-湿”的交替过程。

2.1.3.2 夏季干湿变化特征

吉林省夏季多年平均地表湿润指数为1.11,湿润指数距平呈总体下降趋势,变化趋势r为0.0542,没有通过显著性检验。气候倾向率为-0.007/10a,表明吉林省夏季具有不显著的年际变干趋势。可以分为4个阶段:(1)1961-1965年,年均地表湿润指数为1.18,累计距平表现为上升趋势,距平值以正值为主。(2)1966-1982年,年均地表湿润指数为1.03,累计距平呈现下降趋势,17年中有13年为负距平,说明20世纪70年代前后有明显的干旱化趋势。(3)1983-1998年,年均地表湿润指数为1.23,累计距平表现为上升趋势,距平值以正值为主。(4)1999-2017年,年均地表湿润指数为1.05,呈现波动缓慢下降的趋势,较前15年增加约14%。总体来看,经历了“湿-干-湿-干”的干湿交替变化过程。

2.1.3.3 秋季干湿变化特征

吉林省秋季57年平均地表湿润指数为0.64,湿润指数距平呈总体下降趋势,变化趋势r为0.1255,没有通过显著性检验。气候倾向率为-0.017/10a,表明吉林省秋季具有不显著的年际变干趋势。秋季湿润指数曲线变化可以分为5个阶段:(1)1961-1969年,年均地表湿润指数为0.60,累计距平表现为下降趋势,1964年以后一直为负距平。(2)1970-1976年,年均地表湿润指数为0.88,累计距平呈现上升趋势。(3)1977-1985年,年均地表湿润指数为0.52,累计距平呈现下降趋势。(4)1986-1995年,年均地表湿润指数为0.77,累计距平表现为上升趋势,距平值以正值为主。(5)1996-2017年,年均地表湿润指数为0.58,呈现比较明显的下降趋势。22年中仅有5年表现为正距平,表明20世纪90年代中期以来干旱化比较明显。总体来看,经历了“干-湿-干-湿-干”的干湿交替过程。

2.1.3.4 冬季干湿变化特征

冬季吉林省地表湿润指数平均值为0.66,湿润指数距平呈总体上升趋势,变化趋势r为0.3357,虽然没有通过显著性检验,但变化趋势比较明显。气候倾向率为0.06/10a,表明吉林省冬季具有显著的年际变湿趋势。由累计距平图(图 4)可以看出,吉林省近57年的冬季湿润指数曲线变化可以分为2个阶段:(1)1961-1999年,年均地表湿润指数为0.58,累计距平表现为下降趋势,距平值以负值为主。

图 4 1961-2017年吉林省春季(a)、夏季(b)、秋季(c)、冬季(d)地表湿润指数距平与累计距平年际变化

(2)2000-2017年,年均地表湿润指数为0.83,累计距平呈现明显增长趋势,以较大的正距平为主,特别是在2010年以后,除2011、2014和2016年外,均出现较大正距平。总体来看,经历了“干-湿”的变化过程。

2.2 地表干湿的空间分布特征

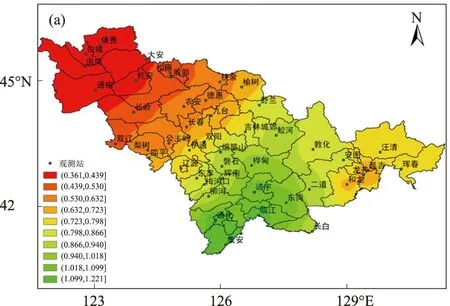

2.2.1 平均地表湿润指数空间分布

吉林省地表湿润指数空间差异明显,呈现出东部的高于西部的、东南部的高于西北部的特点,与降水量分布特征比较类似。近57年来,吉林省多年平均地表湿润指数为0.36~1.23。其中湿润指数低值区分布在吉林省的西部和双辽地区,湿润指数基本在0.5以下,属于半干旱气候;吉林省东南部的吉林市南部地区、白山市和通化市,湿润指数>1.0,处于湿润指数的高值区,气候湿润(图5a)。

2.2.2 地表湿润指数变化趋势的空间分布

湿润指数变化趋势空间差异性也比较明显(图5b)。46个站中有33个站的变化趋势是正的,平均为0.123;13个站变化趋势为负,平均为-0.098。正向变化趋势的变化幅度大于负向变化趋势的变化幅度,表明有变湿的趋势。有2个站通过了0.05的显著性检验,分别为扶余市和长白县。扶余市变化趋势为正,表现出明显的变湿趋势;长白县变化趋势为负,表现出显著的变干趋势。变干趋势的站点主要分布在白城市的大部,松原市的长岭县,长春市的榆树市、农安县和九台区,吉林市的蛟河市,延边州的南部,白山市南部和通化市南部。其中以白山市、集安市、洮南市、通榆县和榆树市变干趋势比较显著,也就是说吉林省半干旱区的南部和湿润区的南部变干趋势明显。

湿润指数与其变化趋势在空间分布上表现出既有一致性,也有差异性的特点。例如吉林省西部湿润指数低值区的白城南部向更干旱化的方向发展,而松原市北部则表现出地表湿润化趋势。吉林省东南部湿润指数的高值区,其南部有明显的干旱化发展趋势。

2.2.3 地表湿润指数变异程度的空间分布

由1961-2017年吉林省湿润指数的变异系数空间分布图(图5c)可以看出,变异系数为18%~31%。吉林省湿润指数的变异系数呈现由东向西递增的分布特征,吉林省西部半干旱地区比半湿润、湿润地区多年的变异系数更大。半干旱气候区的变异系数为25%~31%,半湿润和湿润气候区的变异系数较小,为18%~25%。

图5 1961-2017年吉林省平均地表湿润指数(a)、湿润指数变化趋势(b)、湿润指数变异系数(c)的空间分布

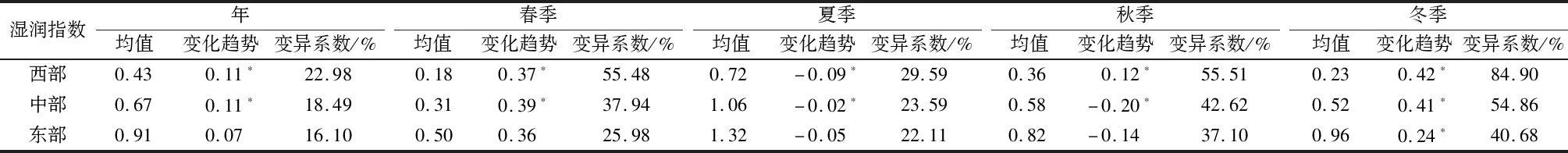

2.2.4 不同地区地表湿润指数分布特征

吉林省西部地区包括白城市和松原市,中部地区包括长春市、四平市和辽源市,东部地区包括吉林市、延边州、通化市和白山市。对吉林省西、中、东部地区的地表湿润指数进行平均值、变化趋势(r)和变异系数(cv)计算统计,结果见表2。

表2 1961-2017年吉林省各地区地表湿润指数变化特征统计

吉林省西部、中部和东部地区全年和各季节平均湿润指数均表现出东部的>中部的>西部的特点,变异系数为西部的>中部的>东部的。西部地区各季节湿润指数为夏季的>秋季的>冬季的>春季的,多年平均湿润指数总体变化趋势为正,春季、秋季和冬季的也体现出正的变化趋势。其中冬、春季变化趋势r值最大,夏季表现出负的变化趋势,各季节r值均通过了显著性检验,西部地区年和各季节的变异系数在各地区中均最大。中部地区各季节湿润指数夏季的>秋季的>冬季的>春季的,多年平均湿润指数总体变化趋势为正,春季和冬季也体现出正的变化趋势,夏季和秋季的表现出负的变化趋势,各季节r值均通过了显著性检验。东部地区各季节湿润指数夏季的>冬季的>秋季的>春季的,多年平均湿润指数总体变化趋势为正,春季和冬季的也表现出正的变化趋势,夏季和秋季的表现出负的变化趋势,只有冬季的r值通过了显著性检验。

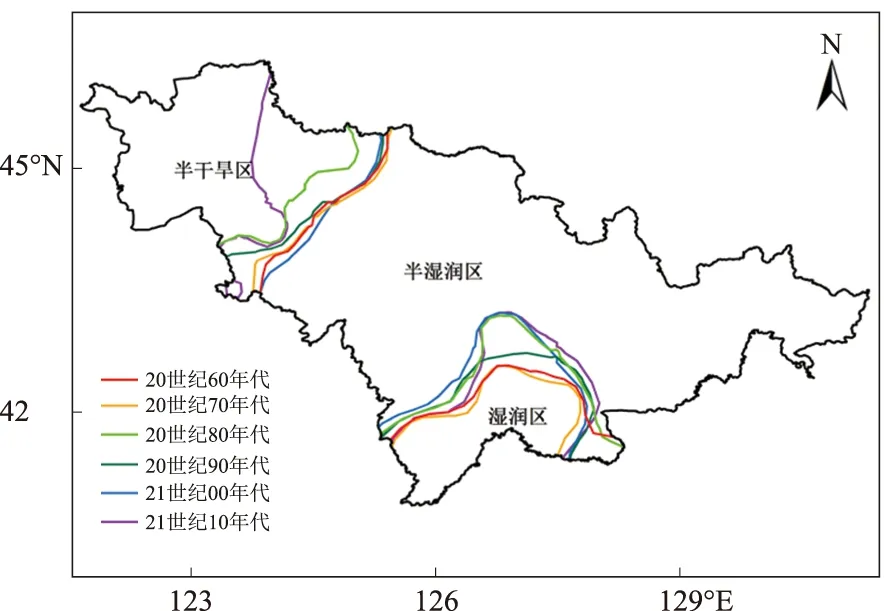

2.2.5 不同年代干湿区边界的空间分布

吉林省湿润指数年代际变化表明,20世纪60年代、70年代、2000-2010年吉林省年平均湿润指数均小于多年均值,为负距平;20世纪80年代、90年代、21世纪10年代吉林省年平均湿润指数均大于多年均值,表现为正距平(表3)。其中20世纪70年代干旱最明显,2010年以来比较湿润。

表3 吉林省地表湿润指数的年代际距平

利用表1的干湿区划分标准按不同年代对吉林省的干湿区进行划分,得到不同年代地表干湿区边界的空间分布图(图6)。由图6可以看出,吉林省主要包括半干旱区、半湿润区和湿润区。湿润指数>1.0的湿润气候区,主要分布在通化市和白山市;湿润指数为0.5~1.0的包括长春市、吉林市、四平市大部、辽源市和延边州,属于半湿润气候区;湿润指数为0.2~0.5的半干旱区,主要分布在白城市、松原市和四平市的双辽市。在不同的年代分界线有小幅变动,各干湿区大体的分布范围不变。可以明显看出21世纪10年代、20世纪80年代最为湿润,干湿区的分界线整体向西、向北移动,湿润和半湿润范围扩大。20世纪60、70年代则最为干旱,干湿区的分界线整体偏向东、向南,湿润和半湿润范围缩小。这与吉林省地表湿润指数的年代际距平变化特征相一致。

图6 吉林省不同年代地表干湿区边界的空间分布图

3 结论与讨论

3.1 结 论

(1)1961-2017年,吉林省湿润指数在波动中略呈上升趋势,有不显著的年际变湿趋势。其中1984年、1994年分别向变湿和变干趋势转变;在季节变化上,相对干旱的春、冬季均有明显变湿趋势,而湿润的夏、秋季则有不显著的变干趋势。

(2)21世纪10年代、20世纪80年代最为湿润,干湿区的分界线整体向西、向北移动,湿润和半湿润范围扩大。20世纪60、70年代最为干旱,干湿区的分界线整体偏向东、向南,湿润和半湿润范围缩小。这与吉林省地表湿润指数的年代际距平变化特征相一致。

(3)吉林省地表干湿状况呈现出明显的空间差异,湿润指数表现为东高西低、东南高西北低的分布特点;从湿润指数变化趋势的空间分布看,变化趋势为正的地区占大多数,以变湿趋势为主导;吉林省半干旱区的南部和湿润区的南部变干趋势明显。

(4)吉林省湿润指数的变异系数西部的>中部的>东部的,半干旱地区比半湿润、湿润地区的变异系数更大。西部表现出显著的春、秋、冬季变湿,夏季变干的变化趋势;中部表现出显著的春、冬季变湿,夏、秋季变干的变化趋势;东部表现出显著的冬季变湿趋势,不显著的春季变湿,夏、秋季变干趋势。

3.2 讨 论

已有研究结论中东北地区湿润指数基本为下降趋势,主要是由于研究时间截至2010年。从图1可以看出,2010年开始湿润指数有明显的上升趋势。从表2可以看出,21世纪00年代表现出干旱的特征,而10年代则比较湿润。因此,整体趋势呈现出不显著的变湿趋势,变化趋势也由以负趋势为主变为以正趋势为主。其中1984年是湿润指数由少向多的转变,1994年是湿润指数由多向少的转变,这与吴文杰等[17]基于干燥度得出的东北地区干湿区变化趋势是一致的。其结果中1985-1994年,东北地区呈现出明显湿润化发展,与20世纪60-70年代相比湿润区明显扩展,而1995年开始,则又表现出明显的干旱化趋势。此外,本研究中2010年之前的干湿区划分结果与张淑杰[18]、张大伟[19]等的划分具有一致性,其中与张大伟的略有差异,这些差异是因所选指数不同造成的。本研究得出吉林省湿润指数的变异系数为18%~31%,与申双和等[15]得出的全国湿润指数变异系数图中吉林省所处的范围相一致。张淑杰等[18]研究表明,东北半干旱气候区的湿润指数变异系数较大,为25%~36%,半湿润和湿润气候区则较小,为17%~20%。这与本研究的分布结果也基本一致。

综上所述,尽管研究中使用的站点分布不够均匀,在插值的过程中有可能会使部分地区的分析结果产生一些偏差,但本研究在反映吉林省近57年来的地表干湿状况方面的结论具有一定合理性和可靠性。