环境与灾害监测光学卫星技术与发展

2021-12-21白照广汪春涛董筠沈中朱军陆春玲孙纪文于倩马磊

白照广 汪春涛 董筠 沈中 朱军 陆春玲 孙纪文 于倩 马磊

(1 航天东方红卫星有限公司,北京 100094)

(2 中国空间技术研究院遥感卫星总体部,北京 100094)

我国是个自然灾害多发的国家,灾害发生的频度和覆盖的范围都很大,每年的灾害损失达2000亿元以上,2008年初南方雪灾、汶川大地震累计造成了过万亿元的损失,与此同时国家环境状况也迫切需要快速、大面积、全天候的监测手段。

航天遥感由于高时空、大尺度、长寿命等特点,无疑在灾害与环境监测中具有优势。20世纪90年代初,现代小卫星呈现蓬勃发展的势头,陈芳允院士提出“用于自然灾害监测和减灾的低费用小卫星网”等建议。中国空间技术研究院组织专家配合当时的国家减灾委开始了“减灾星座”论证。为增加应用效益,加快立项,国家减灾委又联合当时的国家环保总局共同作为用户提出项目要求。中国空间技术研究院论证提出了“环境与灾害监测小卫星星座”项目,该星座由8颗小卫星组成,包括4颗光学小卫星和4颗合成孔径雷达小卫星(即4+4方案)。两种卫星可分别实现1天对国土重访观测,光学星还能实现国土1天的覆盖观测。2003年2月,国防科工委、国家计委、财政部联合批准环境与灾害监测预报小卫星星座,包括2颗光学小卫星(简称环境减灾一号A/B卫星)和1颗合成孔径雷达小卫星(即2+1方案)。另外A星还作为亚太多边合作小卫星(SMMS),装载了泰国的Ka通信试验载荷,用于通信试验。

2008年9月6日,环境减灾一号A/B卫星采用一箭双星发射方式发射升空,9月8日卫星开始成像测试,经过5个多月的在轨测试,2009年3月卫星交付运行,自此揭开了我国专用卫星数据进行环境与灾害监测业务化的序幕。双星稳定运行,超过了3年考核寿命,至2021年9月已经运行了13年,成为我国寿命最长的遥感卫星。

在环境减灾一号卫星发射后,国家减灾委就会同国家环保部开始了后续项目的论证,中国空间技术研究院航天东方红卫星有限公司继续配合进行项目论证,光学星在环境减灾一号基础上,吸纳高分工程科研成果,提出了16 m光学星的项目,论证成果纳入到了《国家民用空间基础设施中长期发展规划》(2015—2025)中,2颗16 m光学业务卫星就是首批启动的项目(命名为环境减灾二号A/B卫星), 2016年6月17日,国家发改委、国家财政部、国防科工局联合下达了卫星工程项目可研报告的批复,项目开始研制。2020年8月卫星研制完成,2020年9月27日,环境减灾二号A/B卫星采用长征四号乙运载一箭双星发射升空。目前双星已经组网,完成在轨测试,并与高分一号、高分六号等组网运行,可实现16 m数据1天全球覆盖观测。

1 环境减灾光学遥感星座及卫星方案

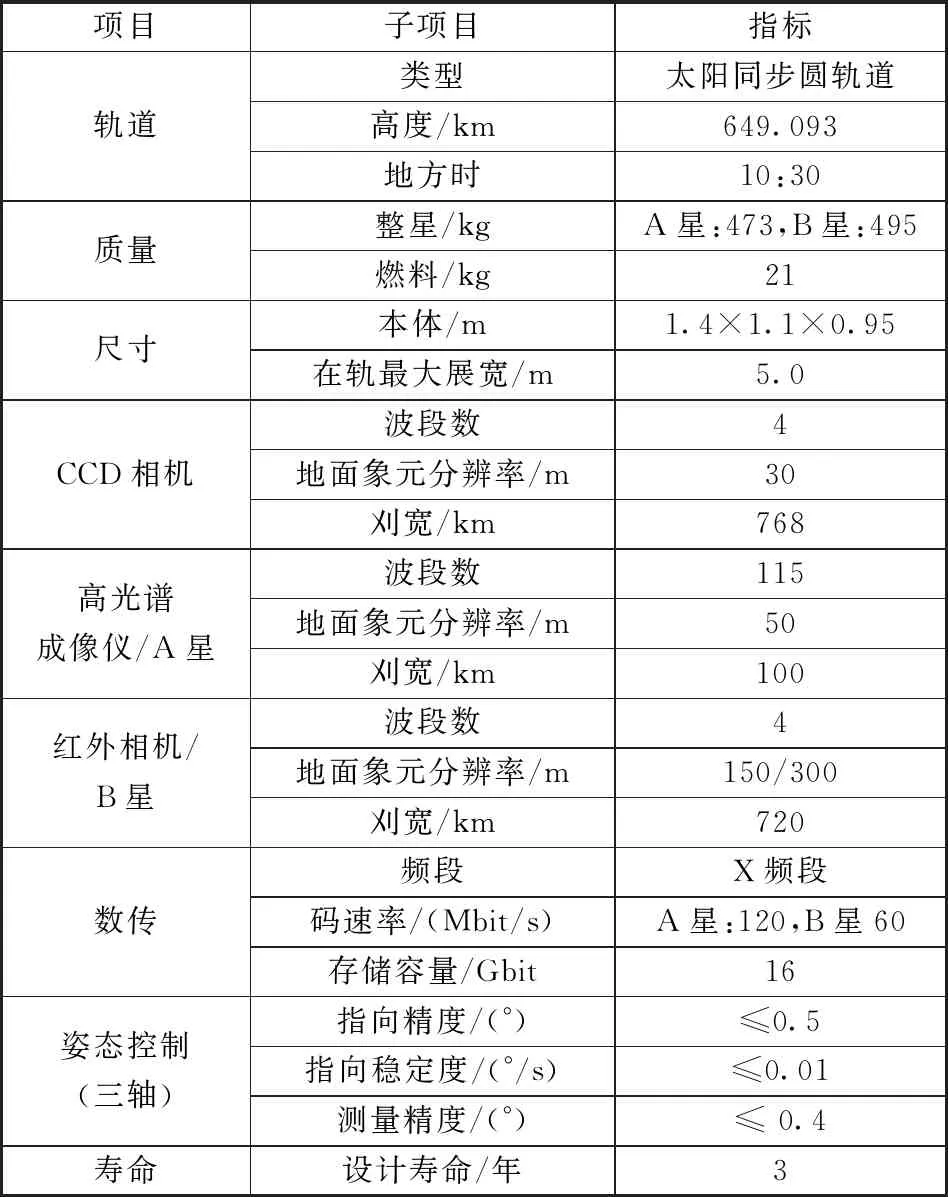

1.1 环境减灾一号A/B卫星

环境减灾一号A/B卫星采用CAST968平台。为保证主要探测要素时效性,双星装载3种遥感载荷,包括宽覆盖多光谱CCD相机(A、B星)、超光谱成像仪(A星)、红外相机(B星),在A星中还配置了Ka通信试验设备,用于泰国方面通信试验。卫星主要技术指标如表1所示[1-2]。

表1 HJ-1A/B卫星主要技术指标

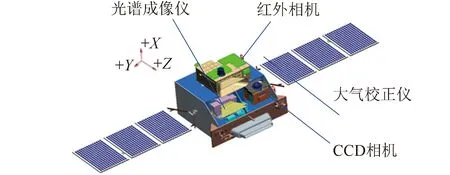

整星采用分舱结构形式,平台的设备与载荷设备分舱布置,发射时平台在底部,载荷舱在平台顶部,入轨后载荷舱对地,平台对天。载荷舱内布放相机及数据传输设备,平台布放服务系统设备,如图1所示。两付太阳翼布放于垂直于轨道面的方面,可单轴转动,适应于卫星对地定向时太阳翼同步对日定向[3]。

图1 环境减灾一号A/B卫星在轨构型

卫星采用太阳同步轨道[4],两颗光学卫星运行在一个轨道面内,呈180°相位差,通过严格的轨道构型控制,可形成两星对地面搭接成像,共同实现对地2天的覆盖观测能力。

双星采用一箭双星、速度差方式入轨。实际飞行中A星入轨后,轨道高度比标称值高4 km左右,B星轨道高度比标称值低1 km左右,与理论轨道有差异,但均在入轨偏差范围内。期间,由于有其它工程测控任务,制定了以10月10-15日为目标的星座建立轨控优化策略,并于9月13日,B星进行了升轨控制,抬高进入到标称轨道,10月11-13日,对A星进行了先降后升的轨控措施,进入到标称值,两星180°相位差已经得到保持,星座得以建立。

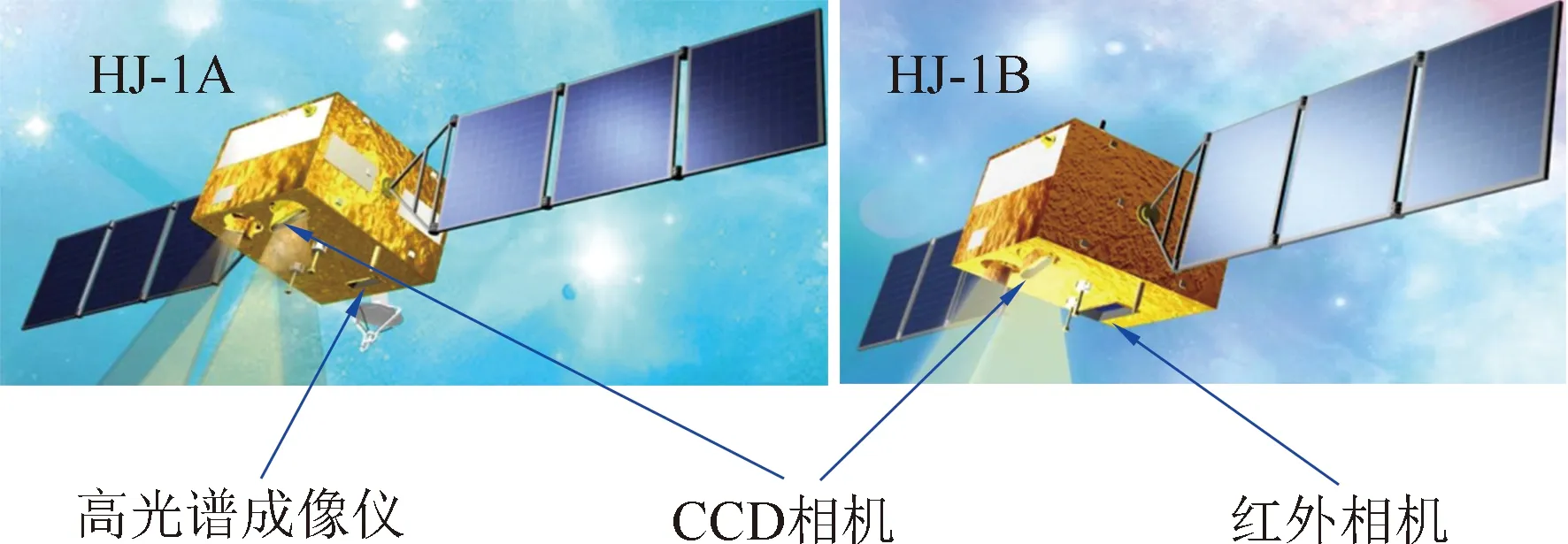

1.2 环境减灾二号A/B卫星

环境减灾二号A/B卫星采用CAST2000平台。为保证主要探测要素时效性,双星配置载荷相同,各装载4种遥感载荷,包括宽覆盖多光谱CCD相机、高光谱成像仪、红外相机和大气校正仪。卫星主要技术指标如表2所示。

表2 HJ-2A/B卫星主要技术指标

卫星结构采用铝蒙皮蜂窝夹层板结构,分为上舱、下舱两部分。上舱布放相机及数据传输电子设备,下舱布放服务系统设备,4种光学载荷主体分三层安装,入光口对地,如图2所示。两付太阳翼布放于垂直于轨道面的方面,可单轴转动,适应于卫星对地定向时太阳翼同步对日定向。

图2 环境减灾二号A/B卫星在轨构型

双星采用一箭双星、速度差方式入轨,变轨方案同环境减灾一号A/B卫星。

2 环境与减灾光学星主要技术创新

2.1 环境与灾害监测预报小卫星星座开创了我国遥感卫星星座建设

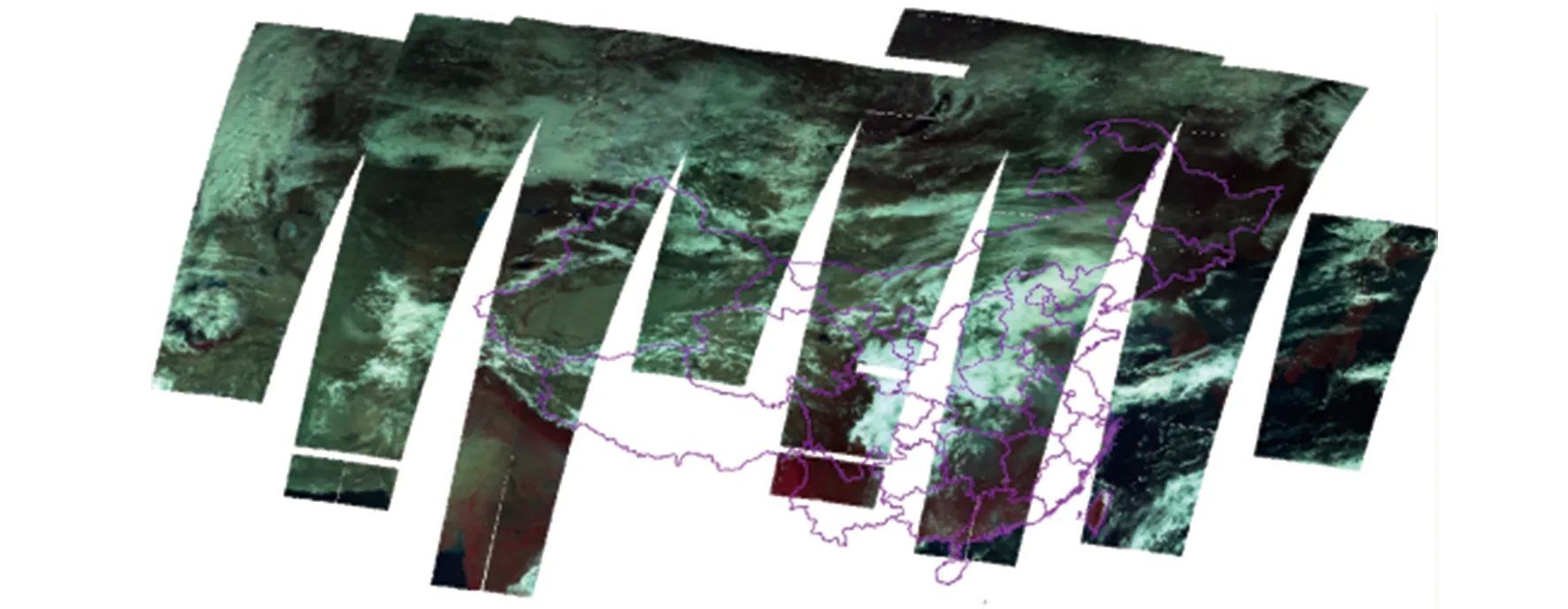

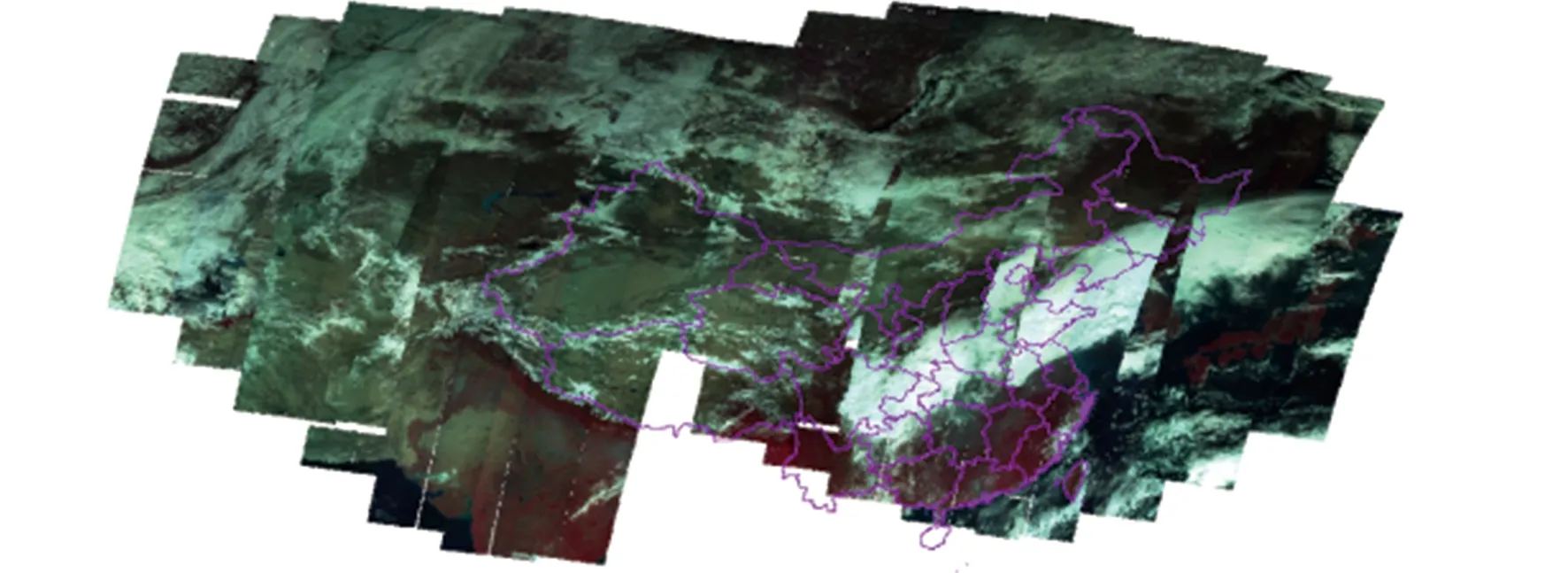

环境减灾一号A/B卫星是我国首个遥感星座,双星同轨运行,180°相位,在700 km幅宽下保证CCD相机2天可对我国陆地区域进行覆盖观测,如图3、图4所示。

图3 两星1天观测覆盖情况(80%)

图4 两星2天观测覆盖情况(100%)

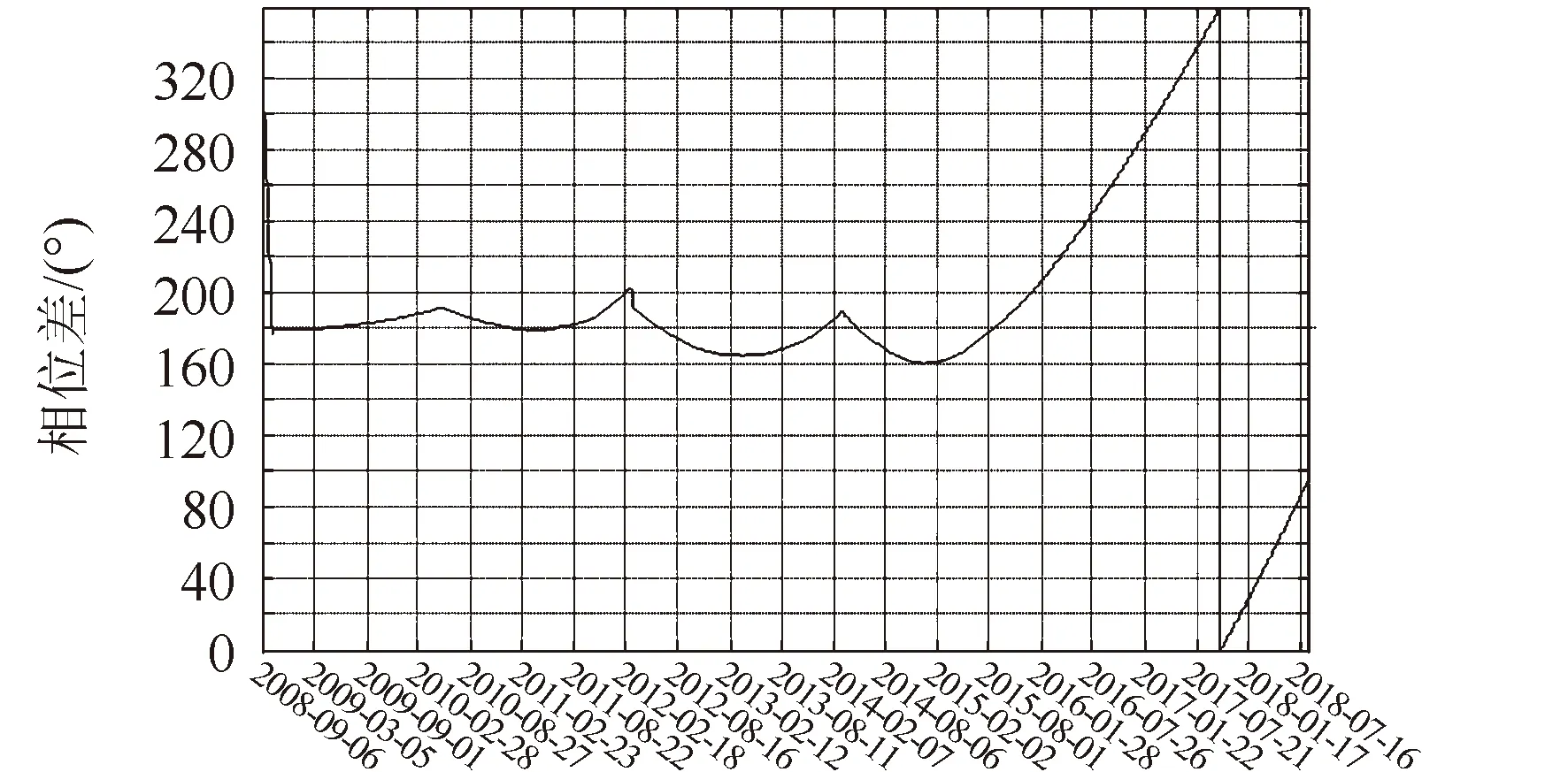

为降低轨道衰减,采用高密度布局,装填密度300 kg/m3左右。为保证相位长时间保持,双星均衡了卫星质量,统一卫星构型和布局,面质比相差仅4%,在轨仅调整了3次,如图5所示。

图5 星座运行轨道相位差

环境减灾二号A/B卫星作为一号的接替星,仍然保持双星共轨180°相位控制。并且与在轨装备了16 m相机的高分一号、高分六号卫星组网,其中16 m相机可实现1天全球覆盖,红外相机可实现2天的覆盖观测。由于卫星的地方时不同,难以实现相位控制的星座运行,因此提出了按照地面轨迹均分法规制每颗星成像的区域,实现了异轨多星对全球的无缝拼接成像。

2.2 遥感器技术指标匹配,多项创新,在环境减灾二号卫星实现全面提升

1)多载荷设计匹配

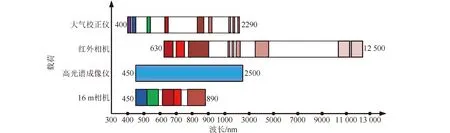

按照环境减灾多要素观测要求,卫星观测谱段选择从可见光到长波红外全部覆盖。根据探测器及成像分辨率能力,将可见光和红外分置两台相机进行了设计,幅宽均按大于700 km考虑。为了精细化地物观测,设计了高光谱成像仪。考虑到数据传输能力与提升,一号卫星可见光和红外相机机分别设计有4个谱段,高光谱成像仪主要在可见到近红外谱段,幅宽50 km,设计了摆镜可视范围保持在700 km。二号卫星可见光设置了5个谱段,增加一个红边谱段利于农作物和森林等的分类监测;红外相机扩展到了9个谱段;高光谱成像仪谱段扩展到短波红外;增加了大气校正仪用于其它相机图像的大气、水汽同步校正。特别是环境减灾二号分辨率按照16×N系列设计,包括16 m、48 m、96 m,有利于应用数据融合。星上光学载荷谱段分布如图6所示。

图6 环境减灾二号A/B卫星光学载荷遥感谱段分布

2)同等分辨率下遥感器成像幅宽达国际领先

幅宽越大越实用,可以减少大面积区域观测的成像次数,提高成像时间分辨率;用户还可以减少图像拼接工作量,提高数据精度。环境减灾卫星以应急的快速观测为目标,在保证成像质量前提下,坚持大幅宽设计特点。大于700 km幅宽的设计既考虑4天快速覆盖,又考虑地面成像高度角不易过小,避免成像畸变大、成像质量变差问题。环境减灾二号A/B卫星的16 m多光谱相机在国际上实现了在同等分辨率下幅宽最大的成像,如表3所示。

表3 相近空间分辨率遥感卫星幅宽比较

3)在国际上率先利用空间调制傅里叶型高光谱探测

环境减灾一号A星上装载了一台拥有115个探测谱段、平均光谱分辨率为5 nm的超光谱成像仪,它跟踪了当时国际上的新技术,在国内首先采用了静态干涉型成像光谱技术原理,也是继美国强力小卫星之后,国际上第2台该种原理的相机,具有稳定性好、体积小、光谱线性度高、光谱范围宽等特点,代表了当时光谱成像技术领域的发展方向。超光谱成像仪“图谱合一”的宽谱段(0.45~0.95 μm)和精细光谱(5 nm)的探测能力使它对外形相似而质地不同的目标、个体极小而集群的目标、具有明显特征光谱的目标有很好的辨识能力。

环境减灾二号A/B卫星高光谱成像仪改进为时空联合调制干涉光谱成像技术原理,并根据探测器选用情况,将高光谱成像仪主体划分为可见光光谱成像仪和短波红外光谱成像仪。为实现大视野观测,双通道共用一个摆镜,可侧摆30°,实现单星4天、双星2天的重访观测。

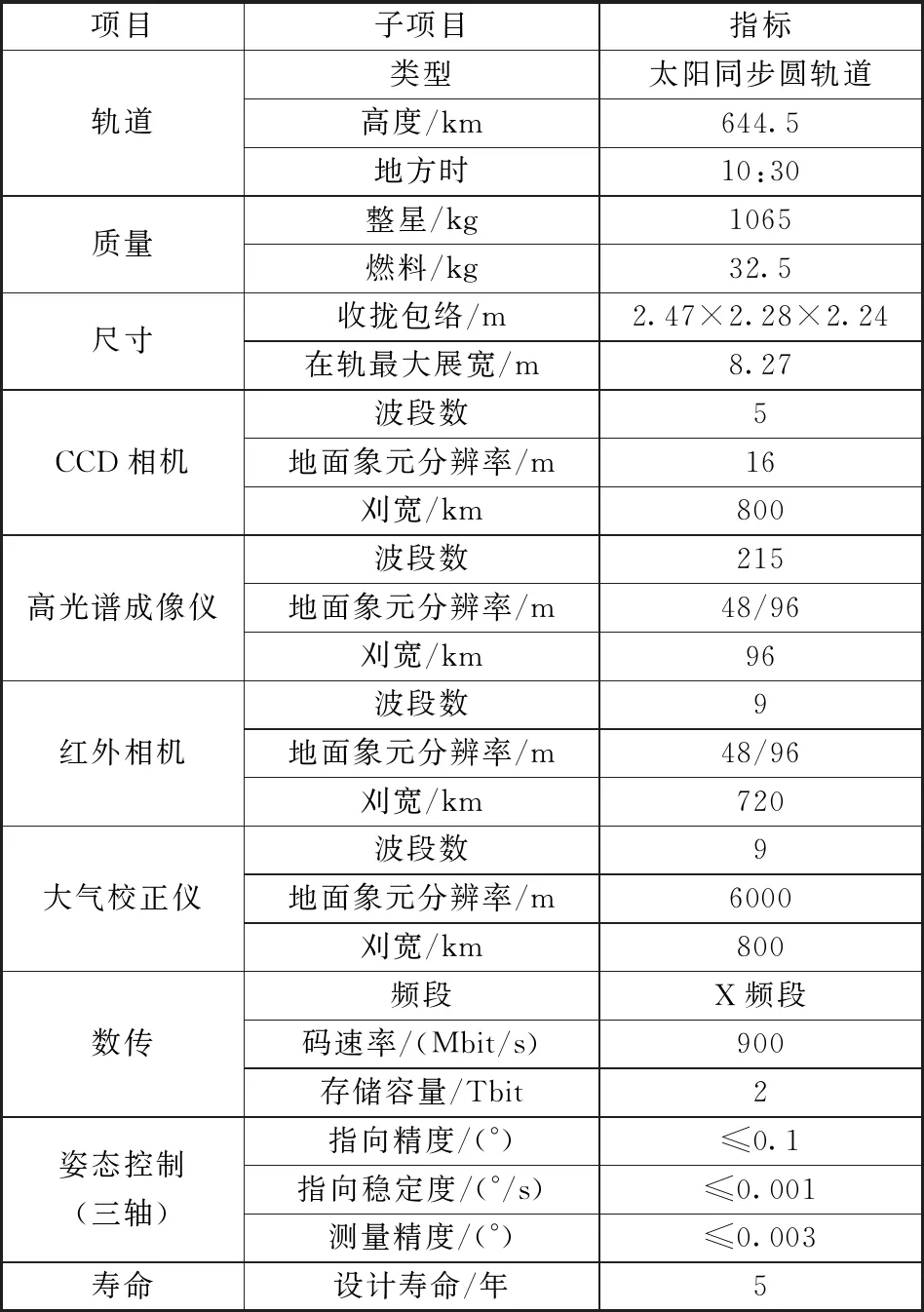

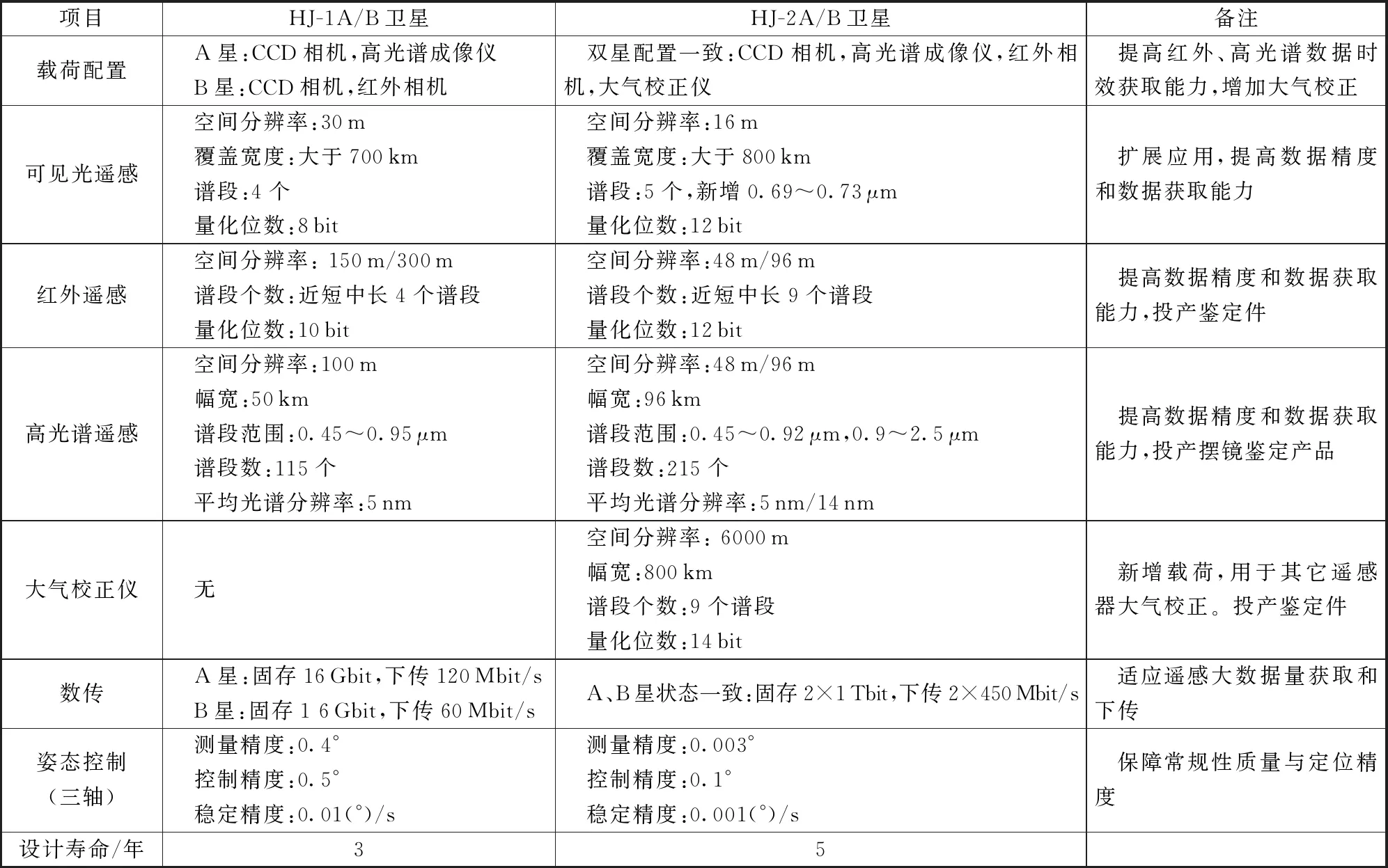

4)环境减灾二号A/B卫星相对一号技术指标全面提升

环境减灾二号A/B卫星相对于一号A/B卫星技术性能大幅提升,如表4所示,像元空间分辨率提高1~2倍,星上总谱段数由环境减灾一号A/B卫星的123个提升到238个,高光谱视场扩展1倍,增加了大气校正仪用于对其它相机图像的同步校正和大气气溶胶等产品生成。对地数传码速率提高了10倍,图像存储容量提升了60倍。卫星平台由CAST968升级到CAS2000,姿态控制精度、供电能力、寿命等也进行了大幅度提升。

表4 环境减灾二号A/B卫星与一号技术指标比较

2.3 卫星可靠性安全性设计策略完备,运行寿命长

环境减灾一号A/B卫星已经成为国内最长寿命的遥感卫星。其运行寿命取决于卫星可靠性/安全性设计、卫星的运行管理。在可靠性安全性设计方面,主要特点卫星:

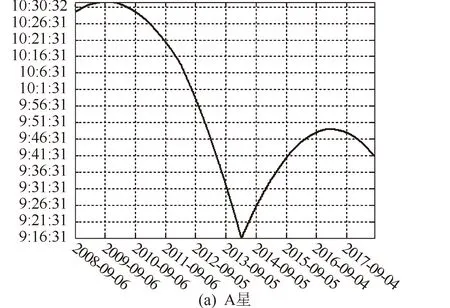

(1)精密的轨道设计要求。首先对初始轨道进行了偏置,确保在寿命期轨道地方时在10:30±30 min内,既保证成像高度角,又保证电池阵的光照条件,实际运行了4年。超寿命后,地方时向早晨漂移,不利于电池阵发电,2014年3月11日开始对星座实施了卫星倾角调整,增加0.305 6°,使得卫星降交点地方时开始向正午漂移,如图7所示,确保星上电源发电,保证了卫星仍具有成像能力。

图7 轨道降交点地方时变化

(2)选用成熟产品。环境减灾一号A/B卫星的平台部分与海洋一号B卫星相同,A、B类的产品分别占整星的88.2%、89.3%。

(3)软硬件融合的高可靠设计。应答机、计算机等关键单机实施双机冗余设计;电池组实施n+1备份策略;推力器采用6+2冗余方式;无冗余的太阳电池阵驱动机构等实施足够裕度设计,在研制过程设计关键控制点进行过程检查确认。星务主机对全星下位机通信进行监控,对有问题单机可实施复位、切机等自主策略。姿控主机等关键单机运行信息实施异地存储,复位或切机后可重新读取,达到自主功能恢复的能力。

(4)多级安全模式设计。按照整星最低功耗模式设计策略,设计了姿态、电源、BAPTA及星务中心计算机等主要异常事件时星上自主安全对策,确保异常下整星能工作12 h以上;对短期负载和短寿命部件进行工作时间限制控制,防止其对整星供电带来过大负荷或过早消耗设备寿命的现象,从而有效保障了整星的安全运行能力。

(5)国内首次采用相对时间程控指令等技术简化操控风险。通过设计只上注开机时间和时长的相对时间程控指令,将以往载荷与数传设备开关机的数十条指令,压缩到一条指令中,简化了卫星操作,提高了过境测控弧段的利用率,同时降低了操作风险。

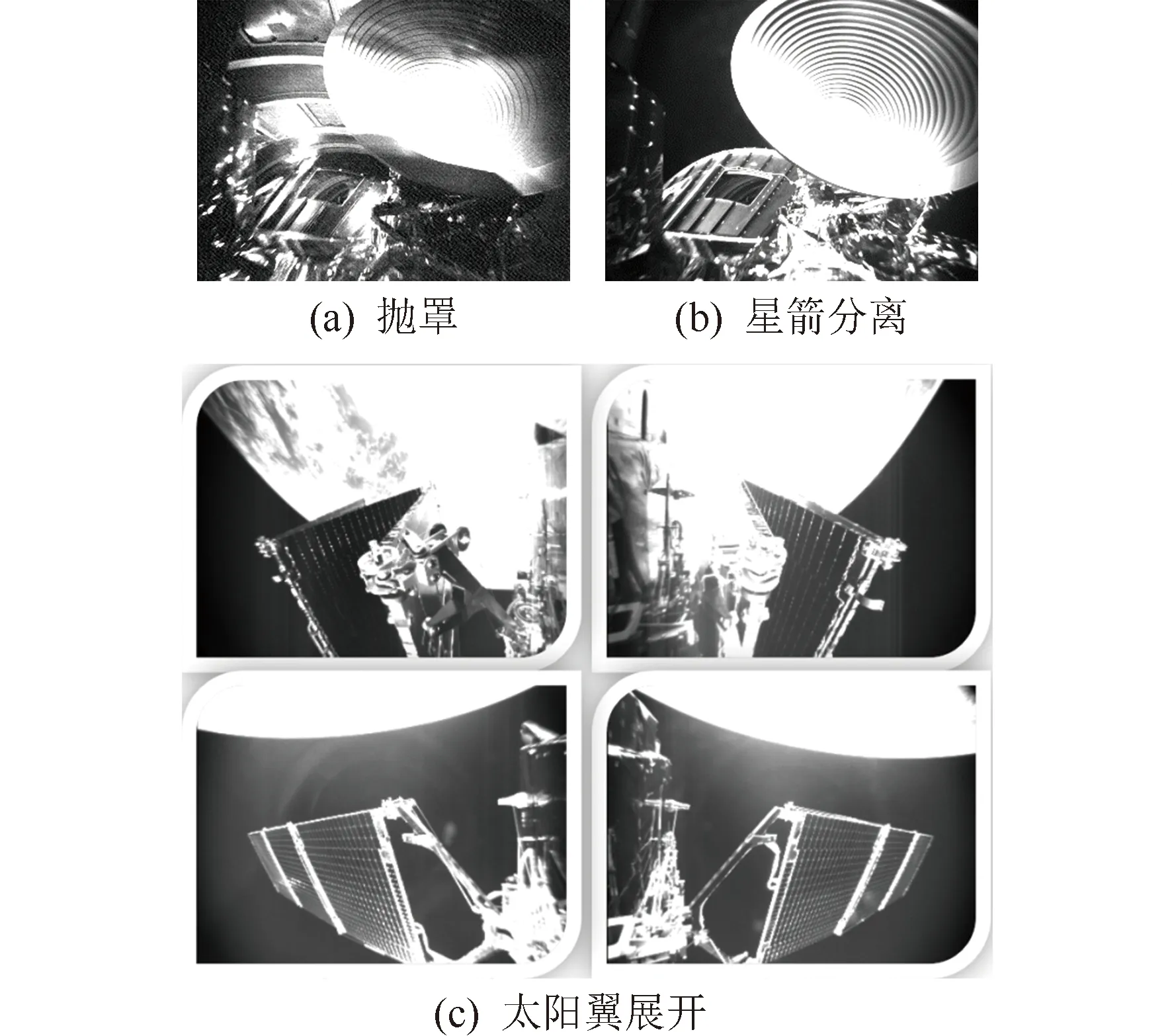

(6)为加强对卫星关键动作判断的可靠性,环境减灾二号A/B卫星采用可视化遥测实现太阳翼展开等实时、直观监测。采用低成本工业相机,监测了抛罩、星箭分离、太阳翼展开、数传天线展开等动作,并通过测控信道实时下传图像,如图8所示。

图8 可视化遥测监测抛罩、星箭分离、太阳翼展开

2.4 采用新型图像压缩技术和异源数据编码技术

环境减灾一号A/B卫星是国内最早开始使用多源数据数据压缩技术,图像处理中采用了图像压缩技术,其中CCD图像采用4:1压缩技术,超光谱成像仪采用光谱密集度分布压缩的技术,实现1.64:1的光谱压缩技术,不但确保了数据传输技术可行,而且保证了图像质量。

环境减灾二号A/B卫星实施了高低压缩比压缩策略,高压缩比适应于多载荷同时成像和快速下传,低压缩比针对确保图像质量。

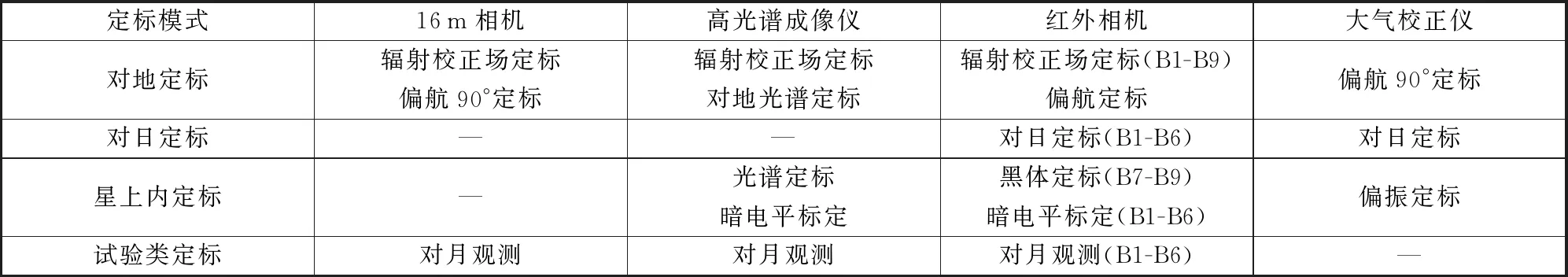

2.5 多样化定标技术

依托卫星平台强大的姿态机动能力,环境减灾二号A/B卫星增强了星上自主定标能力,设计有偏航定标、对日定标、对月观测、光谱内定标、黑体定标等17种星地月联合、辐谱偏联合定标手段,如表5所示,以及大气气溶胶和水汽同步探测校正模式,提高可见多光谱数据定量化反演精度,确保遥感数据辐射精度和几何精度的稳定、可靠,保证卫星在轨长期、稳定、高精度的遥感数据质量。

表5 环境减灾二号A/B卫星定标模式设计

2.6 卫星数据广泛应用

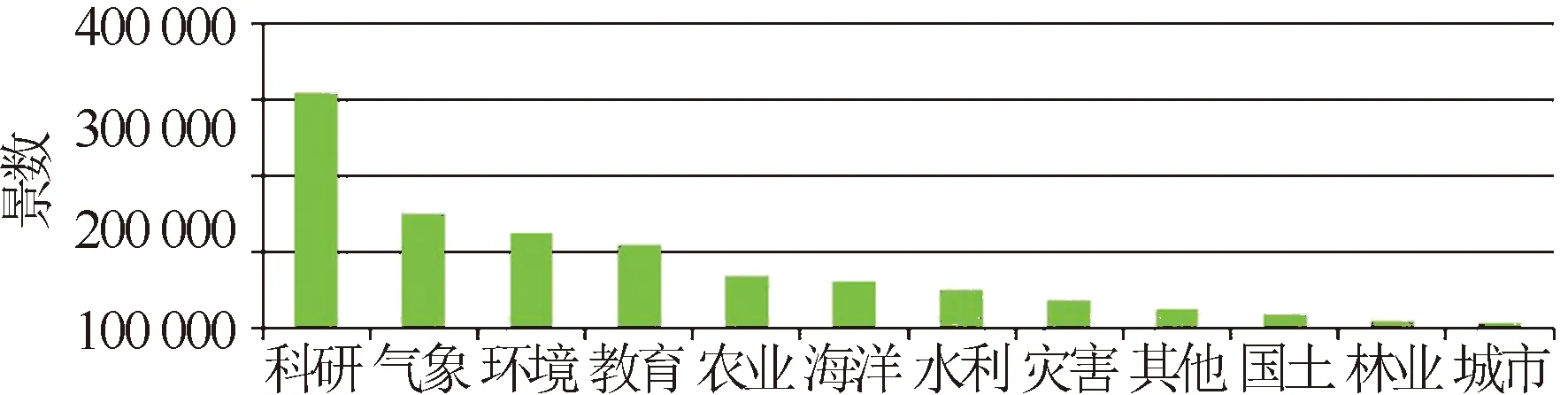

环境与减灾部门开展了大量环境与减灾应用[5-12]。在环境减灾一号卫星数据支撑下,国家减灾中心建立了较为完备的灾害遥感业务体系,建立日常监测和应急监测两种业务模式、灾害遥感监测业务工作流程、灾害遥感业务产品体系、灾害监测业务标准,开展了融雪性洪涝、洪涝灾害、滑坡和泥石流、旱情、雪灾、森林火灾、海冰、河流冰凌、溢油九种灾害特征参数反演,进行了灾害范围、灾害损失实物量评估等工作,实现了灾害遥感业务从无到有并逐步完善的过程,应急观测时效平均2~3天。环保部依托卫星数据建立了卫星环境应用中心,并开展了卫星遥感数据在环境监测领域关键技术研究,建立了水、汽、生态及环境应急事件监测产品体系,逐步完善了环境监测业务化体系,为天地一体化的环境监测预警体系提供了技术和信息的支撑。在国防科工局推动下,环境减灾卫星数据在国内各个行业得到了应用,环境减灾一号A/B星在前10年即发放数据490万景,除在环保部和前民政部国家减灾中心外,还在国土、农业、林业、水利、气象等多个业务部门及多所大学研究机构合计数十家单位应用,很好地践行了“小卫星大作为”的能力,如图9所示。

图9 环境减灾一号A/B卫星数据发放业务

环境减灾卫星数据应外国政府及国内相关机构要求,先后针对澳大利亚火灾、海地地震、缅甸洪涝、委内瑞拉洪涝、“非洲之角”旱灾等30余场国外重大自然灾害提供灾情专题产品服务[8,13],服务对象扩大到全球6大洲20多个国家,得到相关国家及国际组织的高度评价,称赞我国卫星数据和产品及时有效。基于环境减灾卫星系统的全球灾害监测服务,已经成为我国“减灾”外交的重要纽带和桥梁。

环境减灾二号卫星立项时除环境与灾害监测需求外,还兼顾了国土资源、水利、农业、林业、地震等其他行业业务需求,双星目前已通过在轨测试,卫星的数据也已开始在这些行业中得到示范应用。

3 环境减灾卫星后续发展建议

3.1 后续发展主要策略

高时间分辨率、高空间分辨率的灾害应急监测,需要由天基、空基、地基、城市网格化等系统共同构建达成,而由遥感、通信、导航卫星组成的天基系统是整个应急灾害监测系统的重要组成部分。天基系统中环境减灾遥感卫星的后续发展主要策略如下。

(1)提高时间分辨率到分钟级[14-15]。应急观测最迫切的是能够第一时间获得应急地区的遥感信息,同时也期望获得灾害发生前最近时刻的遥感数据,通过比较获得灾情影响信息,辅助地面应急处理决策。目前环境减灾星座仅能实现2天的时间分辨率,即使考虑国内各类遥感卫星,最短时间也只能达到6.5 h[16],且时长不可控。因此实现实时遥感是应急观测长期的目标。低轨要达到实时遥感需要的卫星数量多,需要根据国家能力和商业卫星联合,循序渐进的实现。

(2)提高空间分辨率到分米级[14-15]。目前环境减灾星座16 m的观测能力,对洪涝、冰雪、干旱等大面积灾害监测非常实用,但用于房屋倒损、道路损坏监测等还不够精细。国内空间分辨率达0.5 m的遥感数据量有限,而要进行更精细的灾情观测,空间分辨率至少要达到0.1 m。

(3)提高图像定位精度到分米级[15]。图像定位精度事关灾前灾后信息变化对灾情危害程度的判定,特别对桥梁、房屋等的损失、变形程度至关重要。达到分米级与空间分辨率匹配,才能真正实现单像元应该发挥的作用。

(4)增强星上智能设计[17-19]。根据用户特定任务要求,聚合处理各种星座信息,实时为用户提供所需信息、知识。卫星的智能化设计包括遥感器数据校正、任务规划、图像处理与信息提取、信息发放等环节。

(5)通导遥一体化设计实现遥感信息快速获取。应急事件发生后,应能够立即向卫星发送成像任务指令,并在卫星成像后,能够立即向灾区或地面指导区域发送图像或灾情信息,这就需要地面与卫星随时都有直达的通信信道,就是要将目前的通导遥卫星有机的协同起来。

(6)加强国际合作[20-21]。遥感技术已经成为应急与环境监测不可缺少的技术手段和数据资源,联合国在2015年3月通过的“2015—2030年仙台减轻灾害风险框架”中,将天基技术作为第一优先领域理解风险的重要手段,明确提出在区域和全球层面通过国际合作,加强天基技术的减灾技术应用和服务,强化卫星遥感地球观测和灾害监测能力。

3.2 后续发展主要项目

(1)持续保持现有环境减灾星座建设[14,21]。按照空间基础设施规划,研制发射环境减灾二号C/D卫星,构建在轨“4星”运行模式,并将地方时调整到下午,联合在轨的高分卫星,可形成一天1次、重点地区1天2次的成像能力。后续应持续维护,确保中分遥感数据的获取与地面业务的持续开展。

(2)增加高分辨率遥感星座[14-15,21]。增加高分辨率遥感星座,近期可将分辨率设定在0.5 m,远期瞄准0.1 m分辨率。星座规模与时间分辨率对应,近期可建4颗实现1天的重访,协同高景一号商业卫星等,实现优于12 h的重访观测能力。远期瞄准优于1~10 min的设计开展星座设计。

(3)增加环境监测要素卫星系统[18,21]。针对随机性、动态性、综合性环境突发事件,发展快速多体制光学综合探测卫星系统,实现遥感多体制、全天时及快速机动、快速重访、快速响应、快速处理能力,提高我国环境监测执法能力,并应对应急事件。针对科学治污、精准治污、依法治污的新形势和新要求,瞄准碳排放、臭氧监测、土地污染监测等急需,发展激光探测、超光谱探测、傅里叶转换红外光谱(FTIR)、极轨多角度多光谱偏振及微光成像等新技术,形成与高轨卫星协同的动静结合的环境卫星观测体系。

(4)建设高中低轨协同工作卫星系统[14,21]。利用高中轨卫星对同地物长时间驻留观测的能力与低轨卫星高空间分辨率能力,开展卫星协同设计,补缺必要的卫星系统,形成联合发现应急事件、联合观测的新模式,极大的提升空间系统任务效能。

4 结束语

环境与灾害监测关系国计民生和社会稳定,是我国国民经济可持续发展的一项迫切需求。环境减灾卫星成功应用不但提升了我国小卫星技术水平和遥感器设计水平,而且提升了我国卫星环境与灾害监测及预报能力,促进了卫星在其他行业的应用。环境减灾卫星采用小卫星及星座技术,符合环境减灾特殊需求,同时兼顾国家经济能力,是“好、快、省”实践的典范,符合国情,应保持持续发展。