我国整星出口遥感卫星及其发展趋势

2021-12-21杨栋辛旭钟鹏华吕大旻贾晓冬

杨栋 辛旭 钟鹏华 吕大旻 贾晓冬

(航天东方红卫星有限公司,北京 100094)

2012年9月29日12时12分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功发射委内瑞拉遥感卫星一号,并将其送入预定轨道。这是我国航天出口的第1颗在轨交付的遥感卫星,实现了我国遥感卫星出口零的突破[1]。自此之后,随着航天事业的蓬勃发展,我国先后向多个国家出口了多颗遥感卫星,在卫星性能指标不断提高的同时,也根据不同用户需求,逐步增加了用户培训、联合研制、知识产权转让等附加服务,进一步提升了我国航天的国际竞争力。

本文对我国已完成交付的整星出口遥感卫星进行了回顾,列出了各个项目的主要特点,对其共性特征进行了分析,总结了研制经验和收获,并对整星出口遥感卫星的未来发展趋势进行了展望。研究成果对提升我国航天出口卫星的国际竞争力、扩大国际市场份额、促进我国航天国际化发展具有积极意义。

1 整星出口遥感卫星发展历程及特点

截至2021年9月,我国共采用整星出口的方式向国外用户在轨交付了4颗遥感卫星,均由航天东方红卫星有限公司负责抓总研制,都采用了星地一体化的“在轨交钥匙”方式。其中:3颗属于商业项目,卫星采用高性能的CAST2000平台,最高地面分辨率分别为2.5 m或1 m,质量在1000 kg左右,设计寿命为5年或以上,用户国家分别为委内瑞拉和巴基斯坦;还有1颗属于我国政府对外无偿援助项目,卫星采用小型化的CAST100平台,地面分辨率为13.5 m,质量约65 kg,设计寿命2年,用户国家为埃塞俄比亚。4颗卫星基本情况如表1所示。

表1 已交付出口遥感卫星基本情况

1.1 委内瑞拉遥感卫星一号

委内瑞拉遥感卫星一号(以下简称“委遥一号”)是我国第1颗整星出口的商用遥感卫星(见图1),应用于委内瑞拉国土资源调查、评价、动态监测与管理、资源利用、环境灾害监测与城市建设等业务领域,承担着开拓国际商用遥感卫星市场的重要使命。

图1 委遥一号卫星

考虑到用户要在一颗卫星上实现高分辨率、宽覆盖的成像能力,以及快速研制的需求,委遥一号卫星采用成熟的CAST2000小卫星公用平台,运行在降交点地方时为10:30am的太阳同步轨道,配置2台全色/多光谱相机,在639 km轨道高度达到的地面分辨率为2.5 m(全色)/10 m(多光谱),幅宽为57 km;同时配置2台宽幅多光谱相机,地面分辨率达到16 m,组合幅宽为369 km[2]。

全色/多光谱相机包括1个全色谱段和4个多光谱谱段;宽幅多光谱相机包括4个多光谱谱段。蓝、绿、红、近红外4个多光谱谱段可用于监视洪涝、干旱、台风、冰雹、风暴潮、地震、病虫害、陆地水污染、海洋水污染、赤潮、固体物污染、农业污染、重大工程环境污染与生态、危险品事故、海上泄漏事故、土地生态、农业生态、草原生态、林业生态、水域生态、海洋生态、生物生态,以及城市生态等方面。

委遥一号卫星具有±35°的快速侧摆机动能力,可保证全色/多光谱相机在4天内对委内瑞拉境内及全球任意目标实现重访,宽幅多光谱相机可在3天内实现对委内瑞拉境内及全球任意目标重访[3]。

委遥一号卫星的研制及发射仅用了18个月,当时创造了小卫星研制周期最短的记录,为后续我国航天出口遥感卫星奠定了技术、质量、计划管理、对外履约等方面的基础。

委遥一号卫星作为我国第1颗出口的商用遥感卫星,具有诸多的技术创新点。①首次实现了设计寿命长达5~8年的低轨光学遥感卫星,达到了国际低轨遥感卫星的同等水平。截至2021年9月,该卫星已在轨运行9年,充分验证了卫星的长寿命设计能力;②首次在小卫星平台上实现了多种光学遥感器协调工作,实现了一颗卫星的多种功能;③首次在轨实现了新一代小卫星海量图像数据处理系统,解决了小卫星海量图像数据处理的技术瓶颈[4]。

1.2 委内瑞拉遥感卫星二号

委内瑞拉遥感卫星二号(以下简称“委遥二号”,见图2)用于接替在轨运行的委遥一号卫星,在成像能力上大幅提升,开启了我国出口遥感卫星的“亚米级”时代[5]。

图2 委遥二号卫星

委遥二号卫星采用降交点地方时为10:30am的太阳同步轨道,配置1台全色/多光谱高分辨率相机和1台短波/长波红外相机,在645 km左右轨道高度实现地面分辨率优于1 m(全色)/3 m(多光谱)、30 m(短波红外)/60 m(长波红外),幅宽均为30 km。卫星采用成熟的CAST2000小卫星公用平台技术,具有±35°侧摆机动能力[5]。

委遥二号卫星主要技术特点包括:①首次在小卫星上同时配置高分辨率相机和红外相机,实现全色、多光谱、短波谱段、长波谱段组合的多谱段、大视场、联合对地遥感成像:②采用甚长波红外分裂窗技术,有效抑制了大气水汽对甚长波红外成像的影响,提高了长波红外图像质量;③首次研制了具有高制冷能力、低微振动的斯特林制冷机,有效满足了长波探测器60 K恒定低温的成像需求;④有效抑制了小卫星上红外相机斯特林制冷机所产生的定频、倍频、多频微振动对高分辨率相机成像的扰振影响,满足高分辨率相机成像质量要求;⑤2种载荷、多工作模式满足用户多元化应用需求[6]。

在履约方面,根据合同约定,委遥二号卫星采用了联合研制的模式,委方人员参与了所有卫星系统层面工作,与中方联合开展系统设计。在系统设计和系统集成测试岗位上实行人员的中委双方1∶1配比方式,建立了委遥二号卫星联合研制团队,共同进行卫星的联合设计、联合AIT、联合发射。

1.3 巴基斯坦遥感卫星一号

巴基斯坦遥感卫星一号(以下简称“巴遥一号”,见图3)是我国向巴基斯坦出口的第1颗光学遥感小卫星,用户为巴基斯坦空间与大气上层研究委员会。

图3 巴遥一号卫星

巴遥一号卫星采用降交点地方时为10:30am的太阳同步冻结轨道,配置2台全色/多光谱相机,在643 km轨道高度实现地面分辨率优于1 m(全色)/3 m(多光谱),幅宽不小于60 km;可按照指令在指定地区上空成像,图像数据经压缩后可通过实传、边记边放或“境外记录+境内回放”下传到地面站。卫星充分继承了CAST2000小卫星公用平台的成熟技术和产品,采用3轴稳定对地定向的姿态工作方式,整星可最大侧摆±52°/俯仰±40°,以扩大可视范围,实现对巴基斯坦国土2天1次的重访能力。卫星总质量1228 kg,设计寿命7年[7]。

结合任务特点,巴遥一号卫星通过优化微振动环境,使用高精度星敏感器及其热控设计,最终实现无控制点的目标定位精度在星下点成像时优于13 m,远远满足了优于35 m的指标要求。

巴遥一号卫星在轨运行所获得图像数据应用于巴基斯坦国土资源调查、评价、动态监测与管理、资源利用、环境灾害监测、农业调查与城市建设等业务领域,取得了良好的效果。其成果对巩固中巴友谊、促进中巴航天领域合作具有里程碑意义,为我国“一带一路”建设添砖加瓦。

巴遥一号卫星作为我国首颗出口巴基斯坦的光学遥感卫星,具有诸多的科技成果和技术创新点。①首次实现了出口卫星寿命7年并具备寿命末期主动离轨的能力;②首次在出口卫星上搭载了外方自研的单机设备,探索了设备搭载研制的新模式,提高了用户的参与研制程度;③首次使用“初始降交点地方时偏置+倾角偏置”的双偏置优化方法,满足用户在特定区域稳定获取高质量图像的要求。

在项目管理方面,巴遥一号卫星是我国首个采用用户监造模式的出口遥感卫星,巴方还聘请了经验丰富的法国咨询公司作为顾问,按照欧洲标准对卫星研制全过程进行监造。按照合同约定,用户监造团队常驻北京,通过评审会、文件审查、研制全流程跟产、联合试验等活动,对卫星研制工作进行了全程监造。巴遥一号卫星的研制,满足用户及其聘请法国顾问团队的监造要求,为我国航天顺利进入国际商业领域积累了大量实践经验。

1.4 赠埃塞俄比亚遥感微小卫星

赠埃塞俄比亚遥感微小卫星(以下简称“埃塞卫星”,见图4)用于获取埃塞俄比亚农业、林业、水资源、灾害等多光谱遥感数据,支持埃方用户单位开展应对气候变化研究,以及农业、林业、环境、灾害监测等相关领域的定量化遥感应用工作。卫星基于成熟的微纳卫星平台研制,配置1台多光谱相机,覆盖蓝、绿、红和近红外4个谱段,星下点地面分辨率优于13.5 m,幅宽大于80 km,采用搭载方式发射,运行在高度628 km、降交点地方时10:30am的太阳同步轨道,重点对埃塞俄比亚和东北非区域成像,重访周期约为4天[8]。

图4 埃塞卫星振动试验

埃塞卫星主要技术特点包括:①采用在轨自主安全管理技术、在轨重构技术,确保卫星在轨可靠稳定运行;②采用高度集成化X频段数传微系统(4.6 kg),在我国小卫星领域首次实现了百兆量级X频段相控阵天线对地传输能力,为后续X频段高码速率对地数传微系统研制奠定了技术基础;③采用小型化高机动性姿态控制技术,实现整星高性能;④采用基于高姿态机动能力的任务模式设计,实现卫星的高成像效能;⑤采用轻小型大幅宽多光谱相机优化设计技术,满足定量化遥感应用需求[9]。

埃塞卫星已成功获取和生成了大量遥感影像和专题产品。它既为国际社会气候援外工作提供了新范例,也为埃塞俄比亚应对气候变化提供了新手段,拓宽了我国航天企业“走出去”的新机遇。

2 共性特征与研制经验

对出口遥感卫星项目的研制历程进行总结,可以发现其共性特征。

(1)用户国家大部分是首次拥有本国卫星,为满足用户需求,中方一般采用星地一体化的服务方式,为用户提供包括卫星研制、地面系统建设、发射测控服务及在轨技术支持在内的一揽子交钥匙服务,系统组织管理十分复杂,对工程大系统的整体业务运行要求更高。

(2)项目设计、试验、文件体系、过程控制及产品保证等必须符合国际化标准。研制团队除按中方标准完成所有研制工作外,还要按照用户或者监造要求完成对外的英文文件编写、评审或现场检查等工作。

(3)项目研制周期通常比较苛刻,并在合同中约定了明确具体的违约条款。因此,必须按合同约定的计划节点完成各项工作,否则将面临罚款等合同违约惩罚。

(4)项目执行需要接受用户或具有国际一流水准的监造公司的全方位监造,项目管理工作要求和国际接轨,按要求采取组织季度管理评审(QMR)等方式满足各方面管理要求。

(5)卫星研制过程中的科研生产资源协调、知识产权保护、安全保密、保险支持等综合保障工作难度大。

(6)用户国家的航天技术基础通常比较薄弱,对设计和操作类的培训有强烈的需求,且培训质量会在很大程度上影响用户对卫星的在轨操作与运行维护的稳定性。

(7)由于外交因素,卫星寿命期内稳定运行的重要性更加凸显。加上用户国家的供电及通信网络等保障能力参差不齐,且地面测控能力极为有限,卫星在轨技术问题处置的难度较国内卫星显著增加,在轨运行管理压力大。

在整星出口遥感卫星研制和与外方的合作过程中,积累了相应的项目经验,也针对出口遥感卫星逐步形成了一套行之有效的研制模式,主要体现在以下几个方面。

(1)为满足出口遥感卫星对系统稳定运行的要求,应尽可能地选用成熟平台、技术及产品,保障卫星质量和研制进度满足合同要求。

(2)探索并形成了符合国际遥感卫星市场需求的卫星研制技术流程,根据项目需求可实现“方案+正样”或者“方案+初样+正样”等不同的研制过程,在有限的时间内有效地保证了卫星产品质量,提高了卫星的可靠性。

(3)参照相关国际化卫星研制标准,建立了一套符合国际卫星市场要求的产保体系,实现了与国际市场接轨。将出口遥感卫星常规的产品成熟度评审(EQSR)、初步设计评审(PDR)、详细设计评审(CDR)、试验数据评审(TDR)、出厂评审(PSR)等工作融入中方的产保体系,设立对外的强制检验点(MIP)等现场检查工作事项,满足了国际市场对卫星研制质量的要求。

(4)积累形成了一套完整的英文文件体系,覆盖了卫星系统级工作的全部内容和各个阶段,为后续项目履约奠定了英文文件的编写基础。

(5)初步形成了一套自有知识产权的英文版小卫星研制标准,涵盖了卫星总体设计与管理的主要内容。

(6)探索并形成了有效的理论和实操培训机制,针对不同类型和深入程度的用户培训需求,建立了相应的培训文件体系和管理制度;对外方学员的有效培训,也为卫星交付之后外方人员更快、更好地实施卫星在轨操作和维护、确保卫星稳定运行打下了良好的基础。

(7)建立了相应的保障制度,在出口卫星项目团队的组织机构中补充增加了客户经理等角色,制定了文件移交和知识产权保护管理办法,形成了成熟有效的安全保密方案。

(8)制定了出口卫星在轨管理要求,协调地面系统等相关单位形成了在轨异常情况下的应急测控和技术支持联动工作机制。

(9)以卫星研制队伍为基础,锻炼并形成了一支具有出口遥感卫星丰富研制经验的对外履约团队。

3 未来发展趋势

3.1 性能指标及智能化要求不断提高

随着全球卫星遥感系统的快速发展,越来越多的国家希望能跟上国际潮流,实现精细化观测和定量化应用,因此,在地面分辨率及卫星敏捷性等方面都提出了更高要求。从国际商业遥感卫星数据市场来看,美国数字地球公司发射的商业遥感卫星的分辨率最高达到0.3 m,国际遥感市场已经全面进入0.5 m分辨率时代。另一方面,有效载荷的种类也逐步扩展,红外相机、高光谱相机等有效载荷的需求也不断增加。与此对应,出口遥感卫星的进一步发展也取决于国家相关政策是否能够配套调整,逐步放宽对出口遥感卫星地面分辨率及有效载荷种类等方面的限制条件[10]。

此外,在移动互联网时代,各类用户对遥感卫星所获取空间数据的方式有了更多即时化、网络化、个性化、多样化等需求,未来的遥感卫星需要与信息技术深度融合,使遥感卫星运营模式和服务模式发生重大变革,将传统遥感卫星带入未来新型智能时代。因此,低轨遥感卫星应具备全球持续覆盖和数据实时更新能力,能提供面向用户的遥感数据远程在线访问服务,并根据用户需求提供定制化、近实时的数据获取、分析和提示服务[11-12]。

3.2 用户对卫星研制的参与程度逐步深入

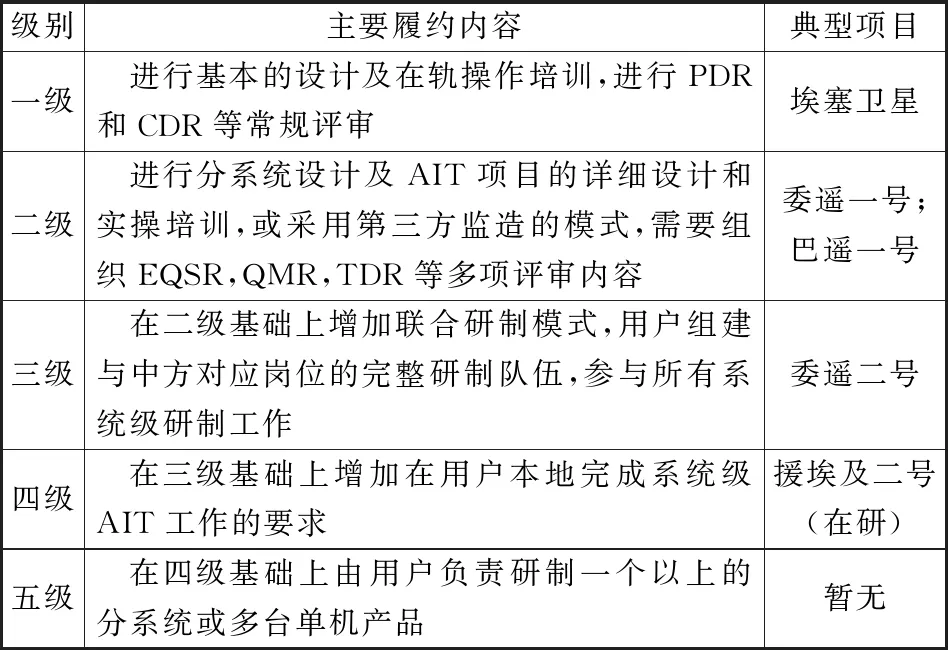

随着越来越多的发展中国家开始发展本国的航天能力,哈萨克斯坦、埃及、巴基斯坦、尼日利亚等多个国家已完成或正在筹建本国的卫星AIT设施,众多用户已不再满足于直接采购卫星,而是纷纷从发展自身能力角度提出了联合研制、本地AIT等更多参与卫星研制的履约要求。本文根据参与内容的不同,给出如表2所示的用户参与度分级定义。

表2 用户参与度分级定义

从近些年的国际遥感卫星市场来看,是否能够提供用户参与度高的服务,已经成为国际宇航企业市场竞争力的一个重要体现。法国空客集团等领先宇航企业的出口项目用户参与度基本都在三级以上,部分项目的用户参与度已经达到五级,与用户建立了紧密深入的合作关系,占领了较大的市场份额。以哈萨克斯坦为例,空客集团不仅为哈方研制了2颗卫星,提供了人员培训,还为哈方建设了完整的卫星AIT中心,使其具备了通信卫星系统级AIT能力。此外,空客集团与哈方成立了合资公司,帮助其发展了卫星电缆生产、热控多层制作、太阳敏感器单机研制的能力,还将合资公司纳入空客集团的供应商体系,为空客集团的全球项目提供产品,形成了深度绑定的忠诚客户关系。上述项目的用户参与度符合五级的定义,充分体现了这一服务所带来的价值。

对照竞争对手的服务能力,我国在出口遥感卫星上应重点提高服务的用户参与度,在人员能力基础、研制标准、单机产品研制、系统级AIT等方面与用户深度合作,建立不同维度的合作联系,形成深度绑定的合作模式,这也是我国出口遥感卫星增强国际竞争力的一个重要方面[13]。

3.3 用户愈加关注应用效益和能力提升

虽然全球拥有遥感卫星的国家还是少数,但很多国家都有遥感卫星数据处理及应用的经验。部分用户已经意识到卫星数据应用效益的重要性,从遥感卫星数据的行业应用效益出发,希望供应商据此反推提出卫星载荷相关指标。因此,未来的遥感卫星应以用户在分辨率、时效性、定位精度等方面的需求为导向,针对行业开发定制化的算法,实现大容量复杂数据的挖掘,以提升数据的价值。

此外,目前出口遥感卫星项目通常仅建造一个地面测控接收站,在数据接收的频度和在轨应急处置方面均存在薄弱环节。随着我国航天走出去,建议在“一带一路”沿线国家布设国际接收站,支持对“一带一路”沿线区域对地观测数据的快速接收获取,根据国家任务要求和商业市场需求实现“一带一路”沿线国家遥感卫星数据的快速获取。海外站网的建立可以为开拓国内国际市场提供有效支撑,满足全球数据获取的迫切需求,同时也有利于我国遥感数据的国际推广,降低成本,提高获取效率,增强国际市场的竞争能力[14-15]。

4 面向国际市场竞争的建议

全球遥感卫星市场区域分布极不平衡,北美和欧洲是最大的市场,亚洲由于我国、日本和印度的影响,总量也比较巨大,而拉美和非洲是最具潜力的发展区域。后续出口遥感卫星的市场开拓应重点关注在航天方面处于起步阶段的拉美和非洲区域国家,或者帮助一些小国家从无到有地建立起航天基础。

目前,国际遥感卫星市场主流还是高分辨率光学卫星,中低分辨率光学遥感数据逐渐趋于免费获取,而市场对合成孔径雷达(SAR)等微波遥感数据的需求日益凸显。为获得更多市场机会,建议适时适度地放开相关出口限制。

结合前期出口遥感卫星项目的经验,可进一步提炼完善技术培训及联合研制乃至技术转让的服务内容,提高项目的用户参与度,打造我国在国际市场上的航天优质服务品牌形象。

此外,建议梳理我国政府对外援助的渠道和项目,统筹援建AIT中心、卫星地面系统等相关设施,优化星地一体的接口和体系能力,推动我国航天标准走向国际,形成多维度一体化的竞争力。

5 结束语

通过前期整星出口遥感卫星的研制,我国已积累了一定的市场开发和项目研制经验,形成了有中国特色又与国际接轨的研制体系。从市场角度来看,国际出口遥感卫星市场规模有限,用户以航天起步阶段的第三世界国家为主,且面临多个国际领先宇航企业的激烈竞争,国内多家商业航天企业也在努力参与国际市场竞争,试图加入到出口遥感卫星行列中。只有不断提高卫星的技术水平和用户参与度,助力用户国家发展本国的航天能力,才能进一步争取更多的项目,扩大市场份额。