可溶性聚酯纤维含量对织物性能的影响

2021-12-20胡元元吕治家

胡元元 吕治家

(魏桥纺织股份有限公司,山东滨州,256200)

水溶性纤维在棉纺织领域应用广泛,水溶性长丝与棉纤维不同的复合纺纱形式可生产出中空纱、无捻纱,而水溶性短纤维与棉纤维的伴纺可改善棉纤维可纺性、提高棉纤维服用性能[1]、改善厚重织物面料手感硬挺死板的问题[2]。纯棉织物具有吸湿透气、柔软舒适的优良特性,但染整后加工处理及穿着洗涤后,织物存在手感变硬、穿着舒适性下降等问题,厚重织物表现得更加明显,所以棉织物的蓬松度、舒适度越来越受到关注。其中,马芹等探讨了不同混纺比水溶性维纶纱的性能[3],秦潇璇等探讨了织物组织及芯丝含量对织物性能的影响[4]。

考虑到棉厚重织物手感容易硬挺死板的问题,本研究采用可溶性聚酯纤维低比例与棉混纺的方式织制棉厚重织物,结合后道工序溶解处理改善织物手感及风格。相比水溶性PVA材质,可溶性聚酯纤维的降解条件可控且无甲醛残留[5]。采用不同混纺比例的可溶性聚酯纤维混纺纱进行经纬向不同组合搭配,并对厚重织物性能指标进行分析,研究可溶性聚酯纤维含量对棉织物性能的影响,以推动可溶性纤维低比例混纺纱在纺织领域的应用,为舒适性棉厚重织物产品开发提供参考。

1 方案设计

将可溶性聚酯纤维与棉纤维进行混纺,经纬向分别采用不同或相同规格的混纺纱织造,并与同规格纯棉织物进行性能对比。设计纱线线密度统一为27.8 tex,经密346根/10 cm,纬密214根/10 cm,幅宽145 cm,织物组织为四上二下左斜加强斜纹。

1.1 原料及纱线规格选择

棉纤维选用新疆机采棉,纤维长度26 mm~30 mm,马克隆值4.8~5.1;可溶性聚酯纤维规格1.67 dtex×38 mm,断裂强度1.8 cN/dtex。设计4种不同混纺比例的棉可溶性聚酯纤维混纺纱,并以相同线密度的纯棉纱作为对比参照,纱线规格见表1。

1.2 织造及后溶解加工工艺

为更加系统地分析4种不同混纺比例可溶性聚酯纤维混纺纱对织物性能的影响,我们将此4种纱分别应用在经向和纬向。为确保一致性,整经、浆纱、织造在同机台、同条件下加工。含普通纯棉对比织物在内,共计开发了17种规格的织物,见表2。

染整工序的可溶性聚酯纤维溶解工艺:质量分数100%的NaOH质量浓度5 g/L,缸内浴比1∶10,温度105℃,溶解时间持续60 min,45℃热水洗3次[6-7]。

2 性能测试与分析

2.1 成纱指标测试

为增强测试研究的准确性,我们将5种纱线的捻系数统一设置为369。纱线条干C V、细节、粗节、棉结测试参照GB/T 3292.1—2008《纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分:电容法》,单纱断裂强力测试参照GB/T 3916—2013《纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)》。5种纱线的质量指标测试结果见表3。

表3 5种纱线的质量指标测试结果

测试结果表明,在线密度、捻系数保持一致时,纱线条干C V与可溶性聚酯纤维含量存在线性关系,随可溶性聚酯纤维含量的加大而降低,当含量达到20%时,成纱条干C V最优。分析原因认为:棉纤维属于天然纤维,在长度、线密度等方面存在天然不均匀性,有一定的短绒率,会影响成纱条干。可溶性聚酯纤维属于合成纤维,原料性质差异小,因此可溶性聚酯纤维含量的增加有利于纱线条干的改善。

纱线断裂强度与可溶性聚酯纤维含量呈线性关系,随可溶性聚酯纤维含量的增大而降低,当含量达到20%时,成纱断裂强度最低。分析原因认为:新疆机采棉的断裂强度一般在3.0 c N/dtex左右,可溶性聚酯纤维的断裂强度仅有1.8 c N/dtex,纤维的断裂强度是影响成纱质量的重要指标,断裂强度越高,成纱质量越好,因此纱线断裂强度的降低与可溶性聚酯纤维含量增加有关。

纱线粗节、细节、棉结出现不稳定现象。分析原因认为:由于棉纤维与可溶性聚酯纤维长度的差异导致在牵伸过程中纤维的变速点更加分散,特别是可溶性聚酯纤维含量在15%以下时,纤维的移距偏差加大导致纱线粗节、细节、棉结恶化。

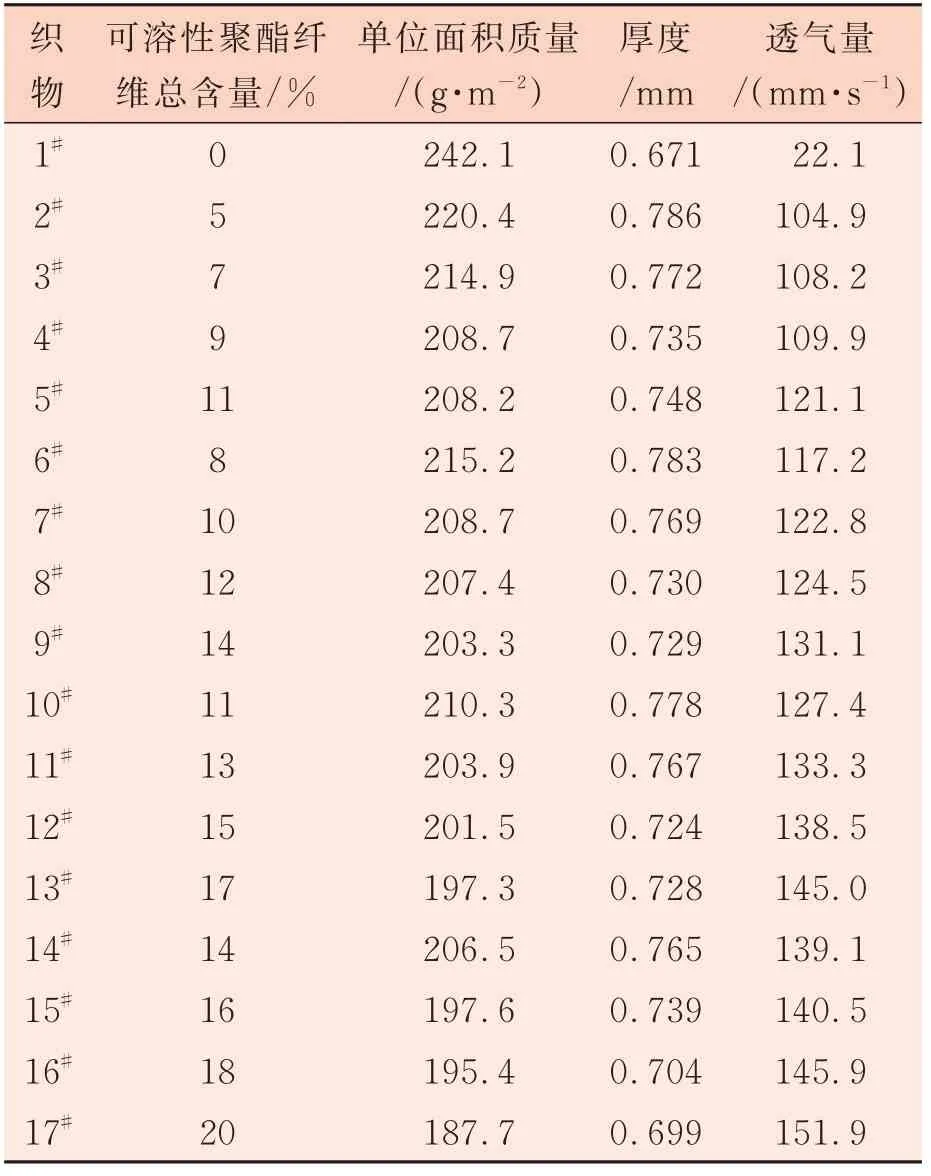

2.2 织物单位面积质量、厚度、透气量测试

将表2中不同经纬纱排列生产的17种织物进行染整加工,按照1.2中的可溶性聚酯纤维溶解工艺进行。从理论分析可知:随可溶性聚酯纤维含量的增加,织物单位面积质量逐渐降低,厚度逐渐减小,透气量逐渐增大。

织物厚度测试使用YG141LA型织物厚度测试仪,参照GB/T 3820—1997《纺织品和纺织制品厚度的测定》测试。织物透气量测试使用YG461E-I型织物透气量测试仪,参照GB/T 5453—1997《纺织品 织物透气性的测定》测试,结果见表4(可溶性聚酯纤维总含量为混纺织物经纬纱中可溶性聚酯纤维总的含量)。

表4 织物单位面积质量、厚度、透气量测试

测试结果表明,一是与1#普通纯棉织物相比,各织物单位面积质量随经纬纱可溶性聚酯纤维总含量增加呈逐渐减小趋势,其中2#织物单位面积质量降低最少,降低9.0%,17#织物单位面积质量降低最多,为22.5%;二是可溶性聚酯纤维混纺织物厚度总体大于1#纯棉织物厚度,各织物厚度随可溶性聚酯纤维总含量增加呈逐渐下降趋势,其中2#织物厚度增加最多,为17.1%,17#织物厚度增加最少,为4.2%;三是可溶性聚酯纤维混纺织物透气量整体大于1#纯棉织物,并且随可溶性聚酯纤维总含量增加呈逐渐增大趋势,其中2#透气量增大最少,为374.7%,17#织物透气量增大最多,为587.3%;四是两组不同可溶性聚酯纤维含量纱线,分别应用于不同的经纱、纬纱方向时,织物单位面积质量与厚度差异不大,但织物透气量随经纱可溶性聚酯纤维含量的提高而增大。例如经向c纱/纬向b纱与经向b纱/纬向c纱相比,透气量增大8.3%,同理经向d纱/纬向b纱与经向b纱/纬向d纱相比,透气量增大15.9%;经向e纱/纬向b纱与经向b纱/纬向e纱相比,透气量增大14.9%;经向d纱/纬向c纱与经向c纱/纬向d纱相比,透气量增大7.1%;经向e纱/纬向c纱与经向c纱/纬向e纱相比,透气量增大7.2%;经向e纱/纬向d纱与经向d纱/纬向e纱相比,透气量增大0.6%。

经分析认为,与纯棉织物相比,混纺织物中可溶性聚酯纤维溶解后,改变了纱线内部结构,纤维间空隙增加,从而改善了织物透气性,纱线更加蓬松,织物厚度也明显增加。混纺织物单位面积质量随可溶性聚酯纤维总含量的增加而降低;织物厚度随可溶性聚酯纤维总含量的增加而降低,这与织物单位面积内总纤维量减少有关,当织物单位面积内纤维减少5%时织物厚度达到最大。织物透气量随可溶性聚酯纤维总含量增加而增大,在保持相同单位面积质量情况下,经纱方向可溶性聚酯纤维含量增加有利于织物透气量的增大。

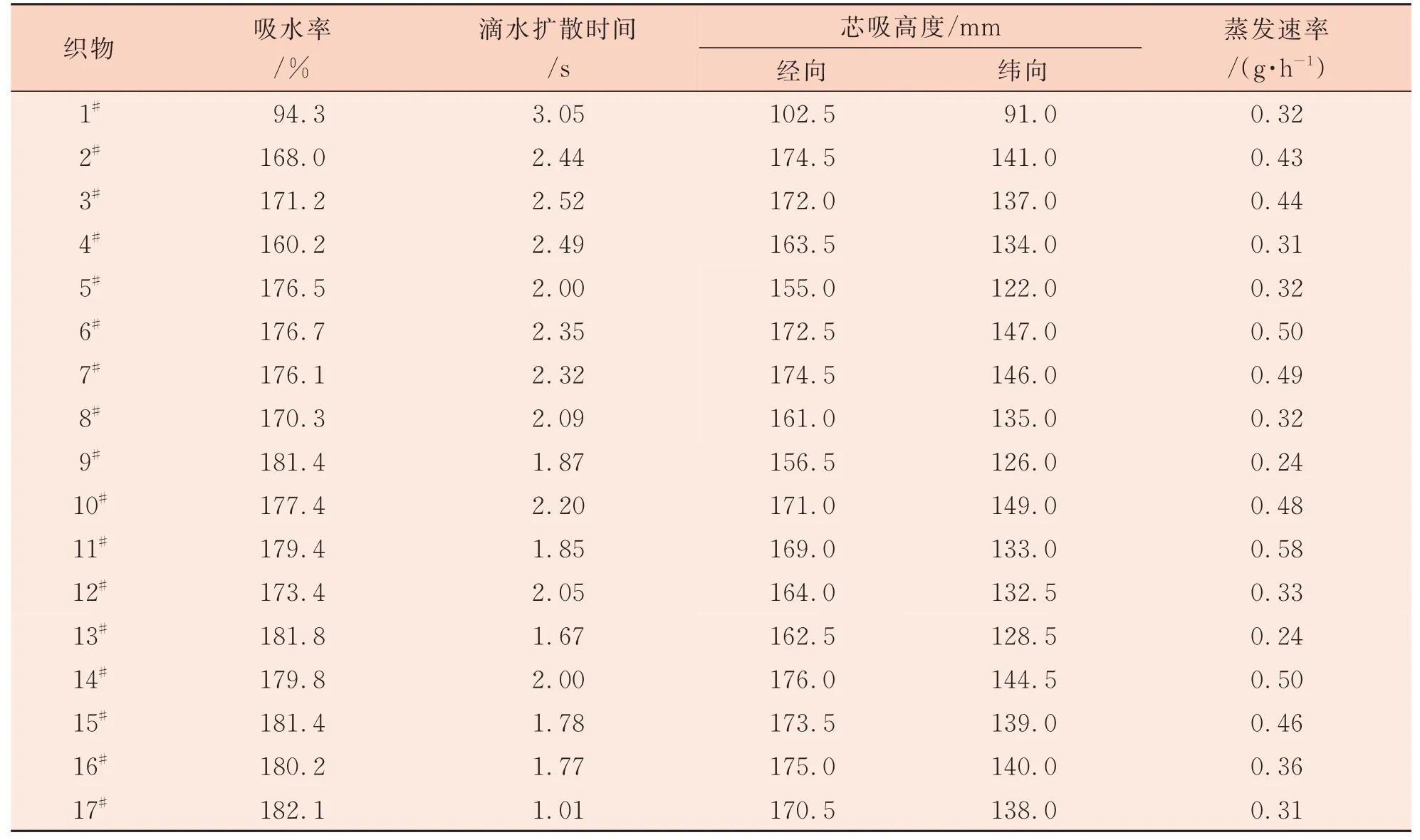

2.3 织物吸湿速干性能测试

可溶性聚酯纤维经溶解后,棉纱截面内纤维根数减少,纤维间抱合力降低、空隙增大,与普通的棉织物相比,理论上织物的吸湿速干性能会得到进一步提升。试验参照GB/T 21655.1—2008《纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单向组合试验法》测试,结果见表5。

表5 织物吸湿速干性能测试

测试结果表明,与1#普通纯棉织物相比,不同可溶性聚酯纤维含量织物的吸水率、滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率均有较大幅度提升。我们将可溶性聚酯纤维总含量与吸水率数值关系作以图示分析(见图1),得出吸水率随着织物中可溶性聚酯纤维总含量的增加整体呈现线性上升趋势,但会出现多个拐点。

图1 混纺织物吸水率与可溶性聚酯纤维总含量关系

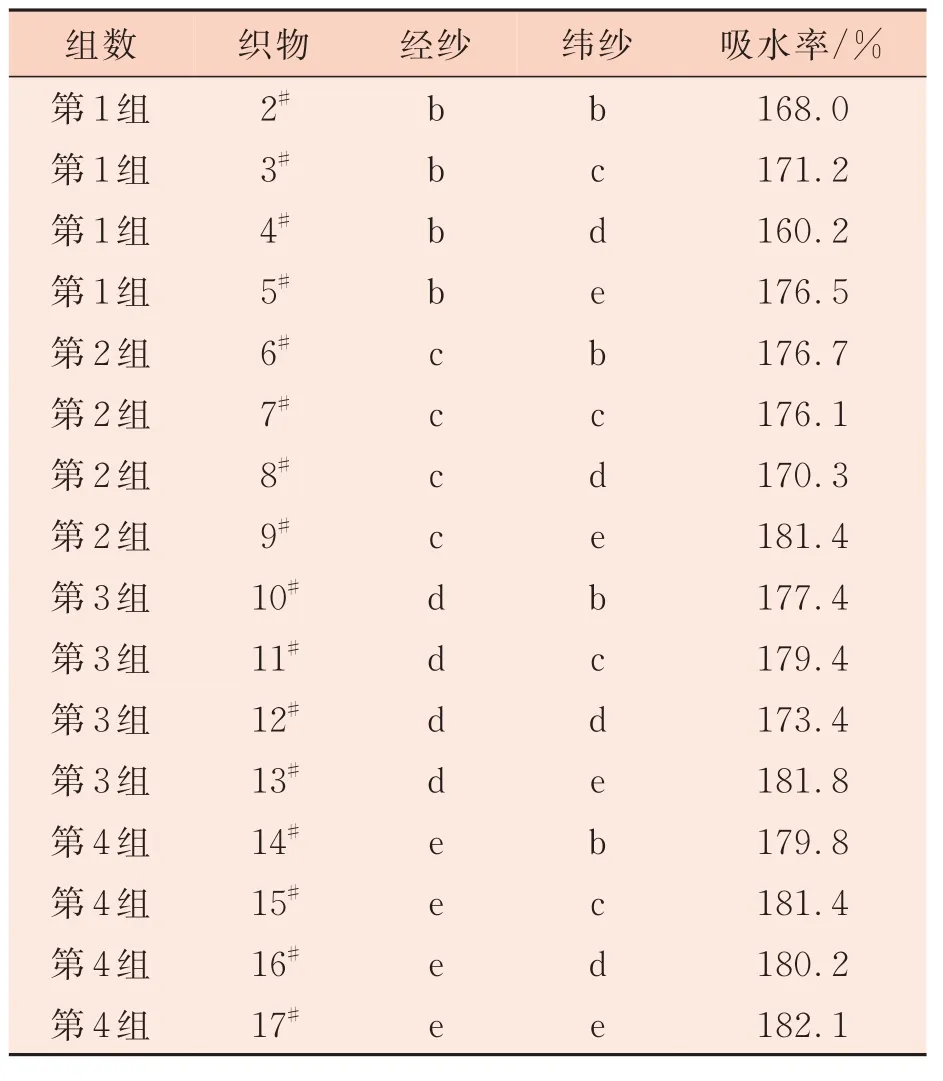

为了进一步分析拐点出现的原因,我们对数据进一步提取分析,见表6,将经纱相同的品种作为一组,按照可溶性聚酯纤维含量从低到高分为4组对比吸水率。发现混纺织物中经纱的可溶性聚酯纤维含量起主要作用,经纱中可溶性聚酯纤维含量高的品种吸水率整体高于经纱中可溶性聚酯纤维含量低的品种,即第4组>第3组>第2组>第1组。

表6 可溶聚酯纤维含量与面料吸水率分组数据

分析原因认为,这与织物组织结构有关,该织物单位面积内经纬纱的质量比大概是61/39,因此经纱在织物中起到了主要作用。在4组数据中,吸水率随纬纱的可溶性聚酯纤维含量的增加而呈现提升趋势,但4组数据中同时在第3个数据上出现了拐点,打破了线性关系。这4个拐点分别是4#织物(经纱b/纬纱d),8#织物(经纱c/纬纱d),12#织物(经纱d/纬纱d),16#织物(经纱e/纬纱d)。这4个品种的纬纱都是d,棉和可溶性聚酯纤维的混纺比例为85/15,实际应用中应避开此混纺比例纱线用作纬纱。

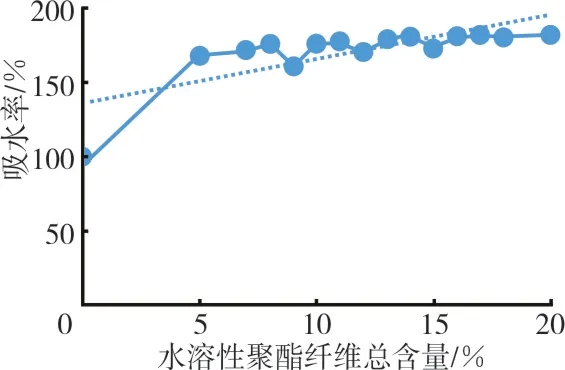

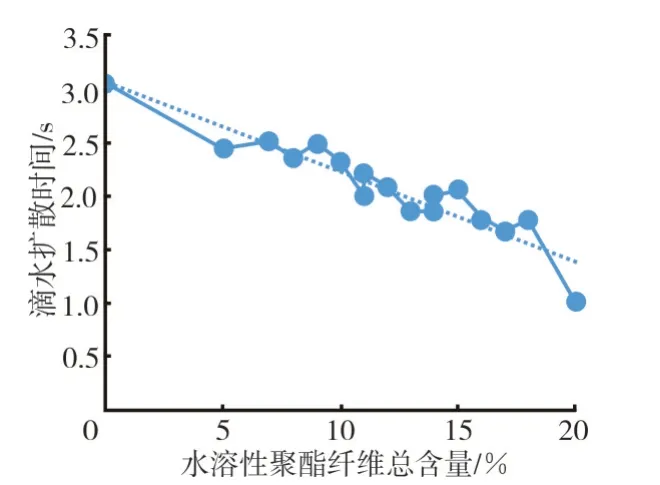

我们将混纺织物的可溶性聚酯纤维总含量与滴水扩散时间关系作以图示分析(见图2),滴水扩散时间随着可溶性聚酯纤维总含量的增加而呈现减少的趋势,与经纱和纬纱中的可溶性聚酯纤维含量关系不大。

图2 混纺织物滴水扩散时间与可溶性聚酯纤维总含量关系

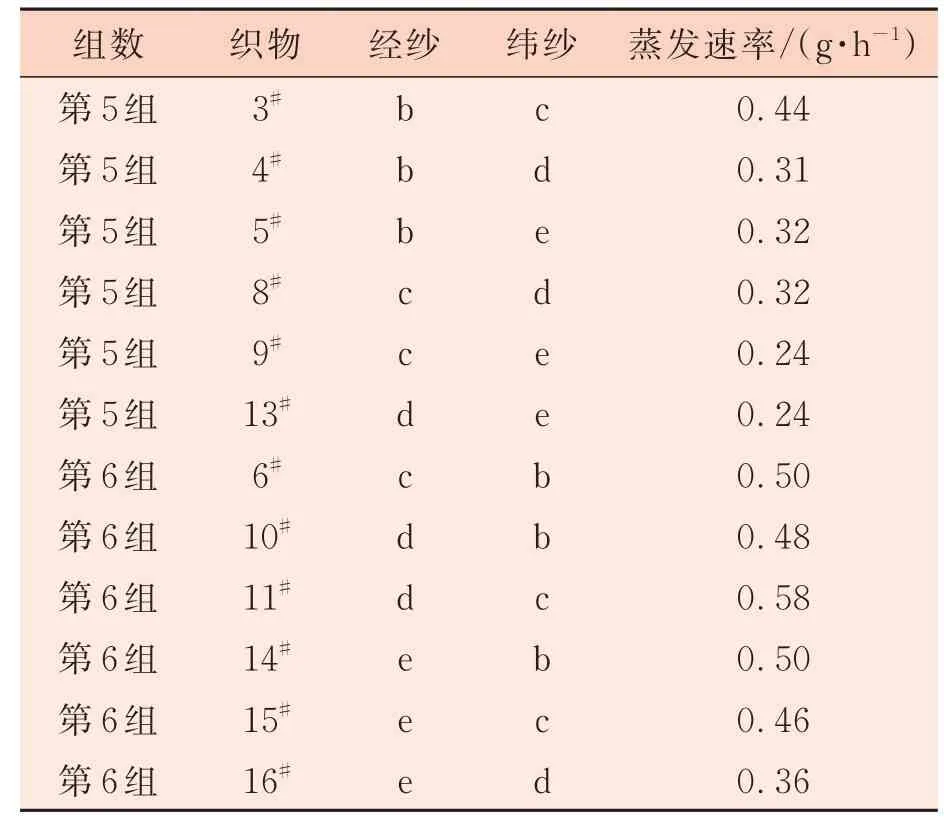

为了研究经纬纱各自可溶性聚酯纤维含量变化对蒸发速率的影响,我们将经纬纱可溶性聚酯纤维含量一样的剔除,即剔除2#、7#、12#和17#品种的数据,并将经纱中可溶性聚酯纤维含量低于纬纱的6个品种(3#、4#、5#、8#、9#、13#)作为第5组,将经纱中可溶性聚酯纤维含量高于纬纱的6个品种(6#、10#、11#、14#、15#、16#)作为第6组,对两组数据进行对比分析,见表7。

表7 可溶性聚酯纤维含量与蒸发速率的分组数据

从测试结果可以看出,经纱中可溶性聚酯纤维含量高于纬纱的6个品种蒸发速率整体高于经纱中可溶性聚酯纤维含量低于纬纱的6个品种,两组数据的蒸发速率基本都随着可溶性聚酯纤维含量的增加而降低,11#品种的蒸发速率最大。分析原因认为,高经密低纬密的四上二下斜纹织物正面主要是经纱,织物的蒸发速率主要取决于经纱,可溶性聚酯纤维含量高的纱线溶解后,纤维之间的空隙增加,水分传导铺展速度快,因此一定程度上会提升蒸发速率,但是随着可溶性聚酯纤维含量的进一步提高,纱线经溶解后储水能力增强,因此蒸发速率又会随着织物中可溶性聚酯纤维总含量的增加而降低。

分析对比各品种的芯吸高度数值发现,可溶性聚酯纤维混纺织物的芯吸高度明显高于纯棉织物,主要是由于可溶性聚酯纤维的溶解导致纱线纤维间空隙增大产生毛细效应,织物吸湿性能有大幅度提升。经向芯吸高度整体高于纬向芯吸高度,并且芯吸高度数值不随可溶性聚酯纤维含量的增加呈现明显变化,说明可溶性聚酯纤维含量的增加对芯吸高度的影响不大。

2.4 织物弯曲性能测试

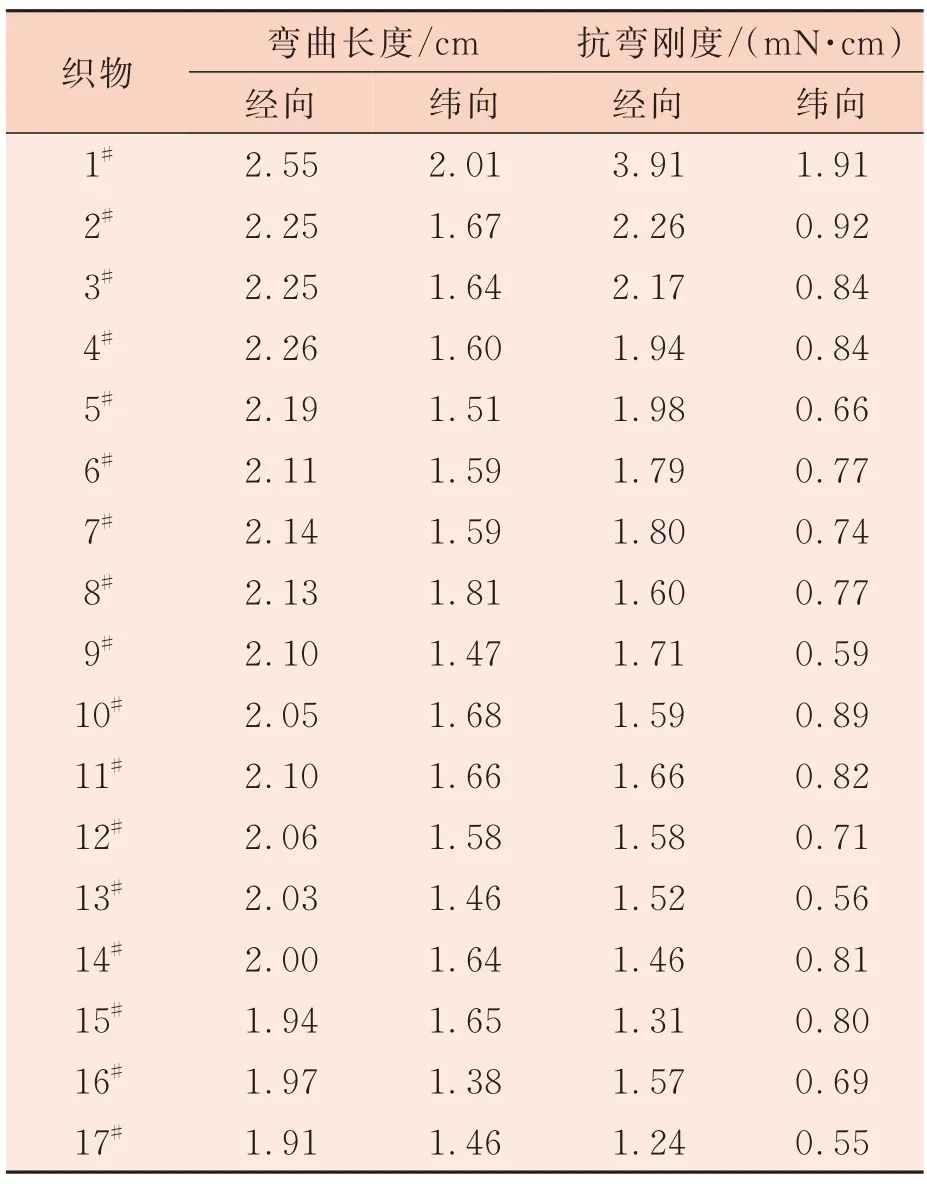

试验使用YG207N型织物硬挺度测试仪,参照GB/T 18318.1—2009《纺织品 弯曲性能的测定 第1部分:斜面法》测试,结果见表8。

表8 织物弯曲性能测试

可溶性聚酯纤维经溶解后,纤维间、纱线间、组织结构间抱合力降低,与普通的棉织物相比,理论上织物的硬挺度及弯曲刚度都会有一定程度的降低。测试结果表明,可溶性聚酯纤维混纺织物的弯曲性能明显优于纯棉织物,织物弯曲性能受可溶性聚酯纤维含量影响明显,可溶性聚酯纤维总含量越高时织物弯曲长度、抗弯刚度越小,即织物手感更加柔软;因经密纬密不同,织物经纱方向弯曲长度、抗弯刚度整体大于纬纱方向。

2.5 织物拉伸性能测试

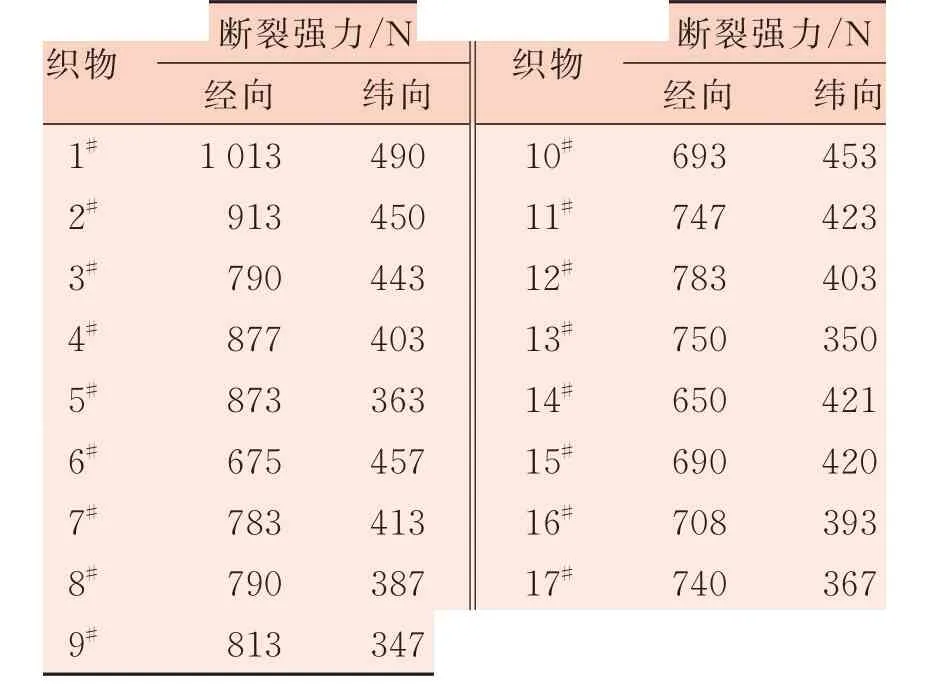

拉伸性能试验使用多功能电子强力机测试,参照GB/T 3923.1—2013《纺织品 织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》测试,测试结果见表9。

表9 织物拉伸强力测试

由表9可知,织物断裂强力随着可溶性聚酯纤维含量的提高而呈现降低趋势,可溶性聚酯纤维经溶解后,纱线横截面纤维根数减少,纤维间抱合力降低,组织结构间抱合力也会相应降低,使得织物断裂强力下降。

3 结论

(1)在棉纱中低比例加入可溶性聚酯纤维进行混纺,能够改善棉纱的条干均匀性,有益于提升纱线指标,但对单纱强力有一定影响。

(2)可溶性聚酯纤维混纺织物与普通纯棉织物相比具有轻量化、蓬松度高、透气性好的特点,但一味地增加混纺比例会降低蓬松度。因此在可溶性聚酯纤维总含量不变的情况下,可通过适当增加经向可溶性聚酯纤维含量并降低纬向可溶性聚酯纤维含量来改善织物性能。

(3)可溶性聚酯纤维混纺织物与普通纯棉织物相比吸湿性明显改善,增加经向可溶性聚酯纤维含量对吸湿性提升更加有效,但混纺比例为85/15时不适用于纬纱。

(4)增加可溶性聚酯纤维总含量对织物的柔软性改善明显,增加经向可溶性聚酯纤维含量的影响更明显。

(5)可溶性聚酯纤维总含量的增加会降低织物的强力,对强力要求高的织物,可通过适当提升纬向可溶性聚酯纤维含量,降低经向可溶性聚酯纤维含量,在不改变织物可溶性聚酯纤维总含量的情况下改善织物强力。

(6)综上所述,在加强斜纹舒适性厚重棉织物开发中,经向可溶性聚酯纤维含量起到主导作用,在混纺织物中可溶性聚酯纤维总含量不变的情况下,提高经纱的可溶性聚酯纤维含量对于织物轻量化、蓬松性、透气性、吸湿性效果较好,但对降低织物强力的影响也同样明显。在开发产品时要针对用户需求、产品用途来统筹设计,保证各项指标满足设计预期。