“家长参与”对学生学业表现的影响机制分析

2021-12-20段丹

段 丹

(保山中等专业学校,保山 云南 678000)

《国家职业教育改革实施方案》强调,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置,深化办学体制改革与育人机制改革,着力培养高素质劳动者和技术技能人才。中职教育在当前供给侧结构性改革的压力和趋势下,教育变革成为迫在眉睫的重要议题。而多元参与、多元共建、多元融合成为在学校一元主导中职教育格局的变革方向。从政策、文献梳理来看,“学校—社会—企业—政府”的四元耦合协同育人的结构成为了一种基本框架,但是,这四个板块的权重分别为多少?并没有唯一的答案。其实,从供求关系来看,学校、企业、政府分别作为中职教育供给端的教育供给、资源支持、政策支持,而社会这个变量是供给端和需求端的交集,其供给范畴包括社会力量办学、社会资源的教育支持等,同时也包括家庭与其他力量的融合,使学生获得更好地全面发展;而其需求端范畴表征为教育主体中的学生分属不同家庭,而家庭是社会的一个单位,因此,社会同时又是教育需求端的表达[1]。“家庭”的教育需求属性较易看到,但是家庭这个变量却很少被纳入教育供给端的内容来加以诠释和分析。学生接受中职教育,很难单靠学校教育就能够达到立德树人的教育目标。学生主体形式来看是在校教育,但同时也无形地、直接地、实质地接受外部知识、情感等因素的影响。家庭或家长是一以贯之地参与到孩子的学习成长生活当中去的,而不管孩子处于何时地,而从小到大的家庭教育所发挥的作用和影响甚至要超过其他教育形式,家庭(家长)①文章在表述“家庭”这个变量对孩子的影响,主要限定为父母或者家长对孩子的影响。因此,文章中的家庭、家长、父母的表达可视为同义。是分析任何一种教育变革的重要变量。因此,中职教育的教育供给侧结构性改革中“家长参与”(Parental In⁃volvement)理应是改革的重要内容之一。“家长参与”既是多元协同育人的内涵所在,也是供给侧结构性改革的应有之义,更是学校教育和家庭教育协同育人的重要起点[2]。

一、文献综述及假说拟定

国外对于该问题研究的基本问题域[3]:“家长参与”的基本意蕴、“家长参与”的合理性与价值检验、“家长参与”的推进与问题分析、“家长参与”与社会平等的关系问题四个方面。“家长参与”基本意蕴的研究方面分成两种范式:从家长或家庭对孩子成长重要作用的角度,强调其包容范围之广泛、形式之多样和内容之复杂:从家长参与的局部内容出发,强调家庭环境或地位、家长与教师的沟通或联系、母亲参与或父亲参与的不同影响。“家长参与”的合理性与价值检验的研究方面,Anne Henderson开展的研究为家长参与有效性提供积极证据。但范息涛的早期研究却发现家长与孩子及学校的沟通对孩子的学业成绩存在消极影响。James S.Cole⁃man在《Equality of Educational Opportunity》中强调家庭背景特征对不同族裔美国学生的学校表现的影响,以此来强调家庭背景对于孩子学业成绩的重要性。“家长参与”的推进与问题分析的研究方面,James S.Coleman指出通过增加家庭、学校与社区间的联系,可增加社会资本,从而促进孩子发展。Sara L.Lightfoot从不同的责任使命出发,强调家庭与学校、家长与教师间真正的合作是必要的。Joyce Epstein从家庭、学校、社区的共同教育目标—促成孩子的成长出发,强调不同领域对孩子的重叠影响。Doucet F认为富有成效的家校间的合作少之又少,家长参与水平停留在技术支持与沟通层面,这种“家长参与”可称为“脚本化的实践”(scripted practic⁃es)。“家长参与”与社会平等的关系问题的研究方面,Pierre Bourdieu的文化资本理论认为学校代表并复制着中层和上层阶级的利益与沟通形式,教师能更加有效地与拥有相似背景的中层与上层家长群体进行沟通,这无形中提升中层与上层家长群体的参与水平,限制低经济文化水平家长群体的参与。Maria Eulina de Carvalho意识到中产阶级家长的养育方式被认为是优良的养育模式,他们自己也能在学校教育中发挥更为明显的作用。Crozier G分析家长在参与过程中缺失的形成原因实际上有可能是学校统一的参与标准并不适合所有家长群体,进而将有些家长排除在外。

国内对“家长参与”的研究主要集中于家长参与学校教育的权利与义务、家长参与的角色、家长参与的类型与层次、家长参与的影响因素等。家长参与学校教育的权利与义务研究方面,马忠虎指出,家长应有的权利:知道学校怎么教育子女,了解学校政策与计划,保护子女受教育权利不受任何人剥夺侵犯,认可学校在日常生活及教学中承担的责任。家长的主要义务:保障子女获得同等教育机会与合适教育,为教育子女提供必要条件和资料,为子女创设一定的家庭学习环境,与学校合作并支持学校的工作。凌晓靖集中在家长参与教育的合法性以及对参与权中的教育管理权和教育监督权的说明。家长参与角色研究方面,何瑞珠提出六种角色(服务对象、评估者、决策者、儿童的导师、合作伙伴、消费者)。李生兰指出幼儿家长在家园合作共育的过程中,家长扮演着消费者、观察者、学习者、支持者、教育者和评价者的角色。姚岩分析得出家长教育参与因经济、文化与社会资本差异表现出阶层差异的特征。弱势阶层家长教育参与以家庭场域为主,很少有机会参与学校场域的教育。家长参与的层次研究方面,郑燕祥提出校外参与子女学习、校外支持学校活动、校内支持学校运作、校内参与学校决策四个层面,黄晓婷概括家长参与学校教育管理的三种模式:审议模式、过程模式与决策模式。张云从参与管理意识、法规制度、健全组织机构方面探讨家长参与学校管理的机制和策略。卢丽华从家长参与学校课程的角度提出,家长参与的路径包括教育课程目标制定的参与、对课程实施过程的参与以及对基础教育课程改革评价过程的参与等。顾国梅建议学校要利用新媒体推进家校合作,将家校合作规范化和制度化,提高家校合作主体的媒介素养,构建新的家校合作育人模式。家长参与的影响因素研究方面,潘振娅概括家长参与分为内源性和外源性因素,外源性因素指家长的人口学因素,如文化程度、收入、职业、家庭结构等;内源性因素包括家长的认识因素、感情因素和性格因素等。黎平辉认为家长存在的主体缺位现象,从社会阶层分布看,主要存在于下层低收入者群体,从地域分布看,主要存在于农村。朱丽娜提出影响家长参与的诸多主客观因素中最根本的制约条件是家长的社会、经济地位。

因此,“家长参与”在国内外以及宏微观层面都具有教育供给侧结构性改革的重要意义。本研究在前期研究基础上的区别以及探索的问题包括:首先,研究对象主要聚焦滇西连片特困区—保山中职教育的学生群体和家庭,已有文献对该地区和群体的研究较少。从调研情况来看,相较于普通教育,以中职教育为主的职业教育在贫困地区受到较为严格的“预设歧视”:进入中职学校进行学习的生源主要来自农村地区学习成绩居后的学生群体①调研数据显示:在义务教育的初中教育阶段,学校为了达到控辍保学和提高升学率的双重目标,在初三上学期甚至在初二就对学生进行分类教学管理。而往往成绩居后的学生在初三上学期结束甚至更早的时间就会通过各种方式对接中职教育的春季招生,遴选出成绩优异和居中的学生参加升学考试。其实,中职学生从一定程度上来看,是受到升学军备竞争赛模式下严格的教育歧视。普通教育也充满着歧视,但这种歧视是成绩竞争、家庭社会地位比较等形成的“引致歧视(caused discrimina⁃tion)”,而中职教育的学生从一开始就受到“预设歧视(defaulted discrimination)”。到底是“教育歧视导致了成绩不理想,还是成绩不理想才导致教育歧视”,这个是横亘在中职教育领域的悖论。在以技能技术学习和应用为导向的中职教育中,学生是否会因为学习侧重的聚焦或改变从而达到奋起直追寻找向上人生的不竭动力。因此,从普遍来看,我们需要对这个群体加以关照,甚至在相较于普通教育而言需要特别的关照。,家长对子女的教育期望也显得相对较低.其次,论文采取定量研究和定性研究相结合,力求得到科学严谨的分析结果。第三,根据上述分析,形成以下有待实证检验的两个假说:假说一:代际教育人力资本外溢效应:中职学生的学业表现好坏与父母自身教育人力资本积累程度相关。假说二:城市化的代际正外部性:中职学生的学业表现与父母的城市化融入度相关。

二、调研及分析

(一)方法、变量和数据

定量分析采取李克特量表,采用随机抽样法。发放问卷数788份,收回有效问卷数402份,完成率为51.02%。针对保山中等专业学校中学生人数占比较多②数据显示,信息技术、旅游服务、烹饪、会计、汽车技术和幼儿教育六类专业人数占全校学生人数约62%。的专业发放,包括信息技术、旅游服务、烹饪、会计、汽车技术和幼儿教育六类专业。问卷主要聚焦两个问题集合:中职学生在校学业表现和家长对中职学生(子女)学业的参与支持情况。通过对问卷信度和效度的检验和修正,再次厘定学业表现因变量和家长参与自变量的具体指标,利用SPSS统计分析软件分析验证前述的代际教育人力资本溢出效应和城市化的代际正外部性两个假说。同时,文章也采取班主任、学校教务、学生管理、就业主管部门座谈;学生、家长入户调研和深度访谈进一步完善或修正问卷数据的可靠性。

(二)实证分析

1、效度和信度检验

利用SPSS统计分析软件对402份有效问卷进行效度、信度检验。剔除性别、专业、年级三个指标③剔除性别、年级和专业三个指标的相关解释:家长参与对学生学业表现的影响,从访谈中也可以发现:虽然中职学生主要是农村户籍,但是家长对于子女的教育投资和支持力度在性别差异、年级高低和所学专业上没有明显的偏好,在访谈中只是笼统地谈及对自己教育的想法,甚至有些家长对子女学习的专业是什么都不是很清楚。而问卷设计初期,试图区分性别指标来验证是否有对子女的职业教育投资是否存在性别差异,而事实上来看,性别差异并不明显存在。后,得到信度计算的Cronbachα系数=0.623>0.6,说明研究数据信度质量可以接受。剔除前述三项指标的效度计算中的所有研究项对应的共同度值(公因子方差)均高于0.4,累积方差解释率为65.696%>50%,均说明研究项信息可以被有效地提取;KMO值=0.619>0.6,则说明问卷效度可以接受[4]。

2、数据的描述性分析

(1)学业表现变量集合的描述性分析

云南省保山中等专业学校的生源结构中农村生源占绝大多数,样本数据显示:居住在城市的占比为8.96%,而居住在城市之外(城郊、农村和山区)的总和为90.04%。因此,主要研究对象是以农村中职学生为主要样本。

对于处于13~15岁的青少年来看,其努力主要着力于短期的在校学业成绩,数据显示:入学到目前的综合学业评价优秀的占比为19.9%,良好的占比32.34%,整体优良率超过50%,如果考虑上成绩中等的人数,占比为76.12%。但同时,我们也看到,对于职业技能技术培养为核心、重在与市场匹配度高的教育成效来看,获得相关职业技术证书的人数仅占样本总和的25.62%,未取得任何证书的人数占比高达74.38%。同时,我们需要考虑到另外的一个因素是学生所处的年级从数据来看:二年级人数占比为40.55%,三年级以及实习的学生占比为46.52%,因此,样本学生高年级占比为87.07%。而这与学生获得相关技能技术证书提高未来就业水平的占比形成鲜明反差。

前述的主要表现为短期的关照。当将眼光放在职业发展规划的长期来看,学生对未来职业发展愿望来看:主动型(力争成为某一行业的佼佼者)占比仅占30.85%,被动型(干一行爱一行)的占17.16%,过渡型(先考虑找工作)的占29.85%,消极型(没什么计划)的占22.14%。该数据从家长的访谈以及和学生的交流来看,是基本一致的。中职学生对未来的就业岗位以及工资待遇缺乏职业期望,而在访谈中,也有家长感叹自己的孩子,“娃娃初中都读不好么”!并显出对孩子接受中职教育并没有因为多接受三年的中职教育而得到更多改变的希望。

因此,从学业表现变量集合来看,学生的专业学习成绩整体中等居上,但是对于更能代表学业质量的技能技术证书获得,代表职业自信的学业未来职业发展期望并没有显现出较好的乐观水平。

(2)家长参与变量集合的描述性分析

父母对子女的在校学业是有所期待的,数据显示:87.06%的家长都希望子女通过职业教育,学习技能,获得更好的就业机会。

家长要能参与到学生的学业中来,首先是距离。调查问卷中“学生平时在家主要与谁居住”的数据显示:与父母居住的比例高达87.56%。同时,我们可以从其他数据看到:父亲平时主要工作的地方在本地的(包括本地的城市和本地的农村)占比为70.13%,母亲平时主要工作的地方在本地(包括本地的城市和本地的农村)的占比为76.62%。因此,即便是按照父母本地工作的最高占比(母亲本地工作)作为学生平时能够接触父母的机会,前述比例也要回落10个百分点。

而在与家长沟通上,父亲和母亲的角色不同,我们也从数据中看到有趣的现象:调研样本的男女比例为60.45∶39.55,子女的沟通对象主要是选择母亲,数据显示:母亲的占比高达60.45%,而父亲角色却与其他四类角色几乎平分秋色,各占约20%。进一步来看,与母亲沟通时,面对面并且经常沟通的占比为64.68%,通过电话、微信沟通的占比为26.12%。同时可以看到,虽然与父亲沟通的占比少,但是在沟通方式中,面对面沟通且经常可以见面的方式占比也超过60%。因此,可以得出两个观察结果:中职学生平时沟通主要是与母亲发生的,要参与到中职学生学业表现影响来看,母亲的角色具有重要意义;与父母沟通的方式中“面对面沟通并且经常地保持沟通”所能够发挥的物理近距离的“场的影响”(spatial impact)是主要方式。

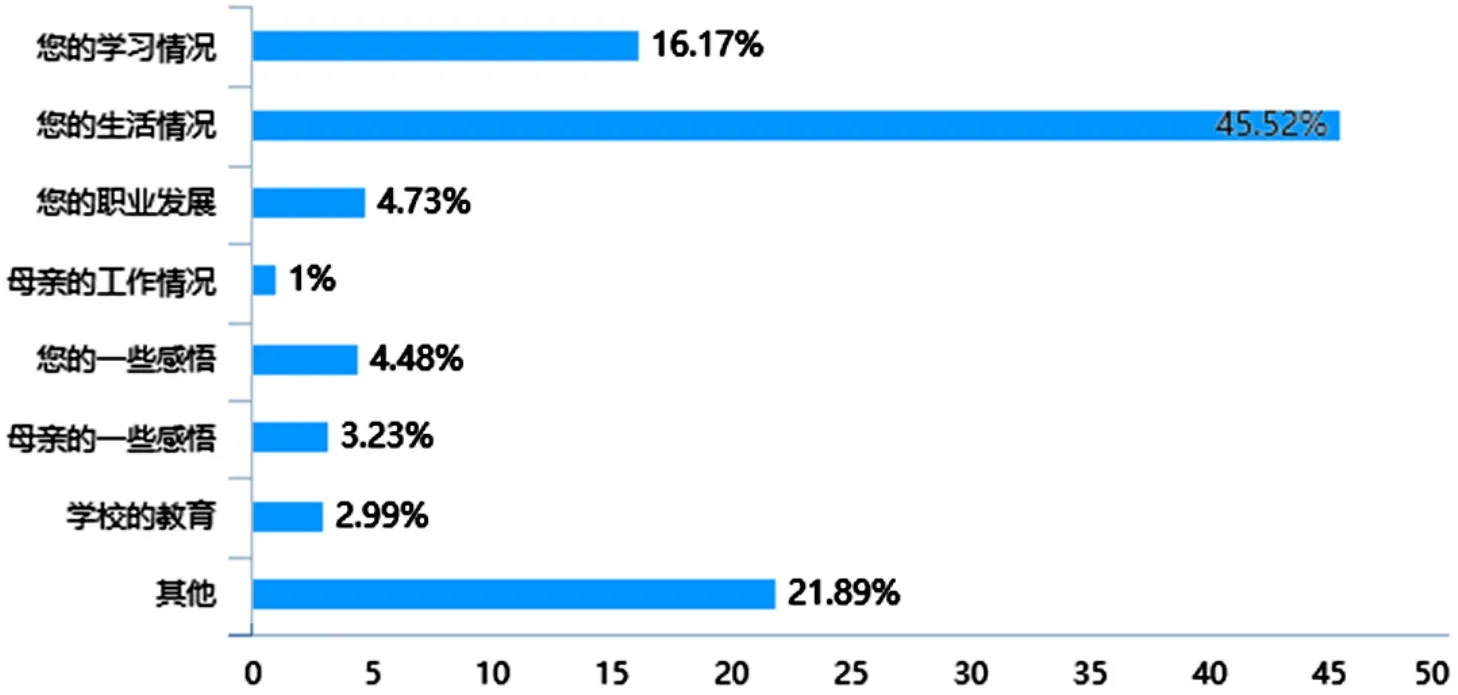

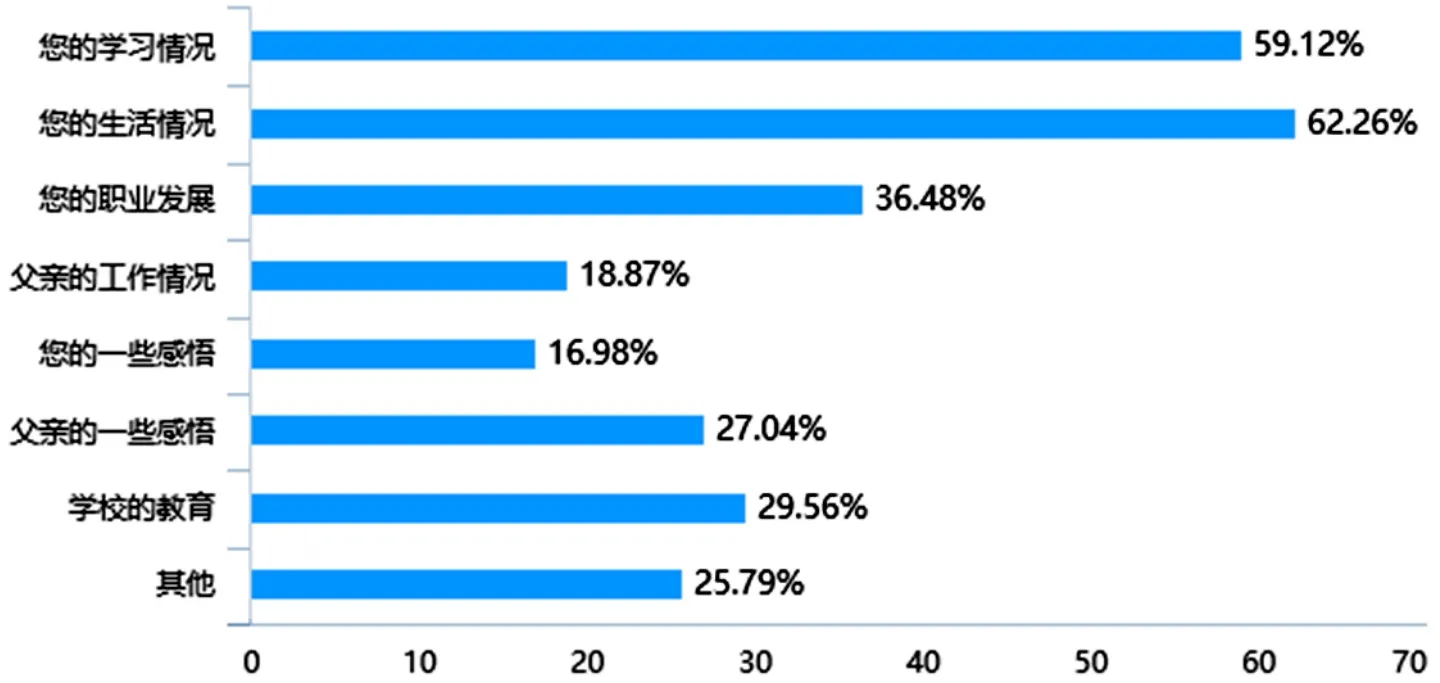

进一步来看,子女与母亲的沟通中,彼此平等、双方都主动沟通的占比为50.5%,父亲的同种情形占比为45.91%,二者均在所有沟通方式中占比最高且远远高出其他的沟通方式占比。一定程度上说明:子女和父母的关系更趋近于一种平等的关系,因此彼此的主动性才相对均衡,而这种“去家长制”的状态更有利于代际之间的沟通。而从父母对子女的沟通内容来看,也看到一些有趣的现象:子女与母亲沟通的内容最多的是生活方面的情况,占比为45.52%,学习情况次之,前者高出后者近30个百分点。而对于学生职业发展的沟通占比仅占4.73%(图1)。子女与父亲沟通的内容生活方面的情况占比为62.26%,学习情况占比为59.12%,二者的比重相当;而职业发展的沟通占比居于第3位(图2)。因此,母亲对子女的主要关注单极地聚焦于生活情况;父亲的主要沟通内容则相对均匀地分布在生活、学习以及职业发展3个方面。

图1 子女与母亲沟通的主要内容

图2 子女与父亲沟通的主要内容

家长本身所从事的工作以及所形成的生活工作状态和理念,会对子女产生一定影响。数据显示:父亲所从事的行业主要是务农和务工占总和为55.72%,母亲从事这两类行业占比为42.53%。子女对父母从事工作的评价中最多是“兢兢业业,非常辛苦”,占比为63.93%,而体现学习力、领导力、管理能力、创新力的其他选项占比均低于5%(图3)。

图3 子女对父母从事工作的评价情况

进而,当谈到父母工作、生活所形成的理念对自己的影响时,影响很大、影响一般和没有影响分别占26.55%、39.7%和33.75%,父母对子女的影响很大的占比是三者中最低的。这也是后续假说验证时重点分析的问题。

总体来看,从上述描述性分析可以得出以下判断:

学生端:农村中职学生在校专业学习方面整体表现积极,但在更体现学习力和竞争力的技能技术证书表现不容乐观,同时,从长期职业规划发展的角度思考自身定位和素质培养的意识不足。

家长端:中职学生家长对子女存在强烈的教育期望,家长同时具备参与学生学业成长的基础条件,在参与子女学业成长中母亲发挥相对重要的作用,但是在沟通内容上,父亲起到了相对重要的影响,中职学生与家长(父母)的沟通表现为相对平等沟通的状态,中职学生家长的工作主要务农务工为主,子女对父母所从事工作的评价主要集中于辛苦维度,父母的工作生活理念对子女的影响较弱。

3、两个假说的验证分析

(1)假说一的验证分析:代际教育人力资本外溢效应:中职学生的学业表现好坏与父母自身教育人力资本积累程度相关。

家长对自身教育人力资本的投资包括:首先,在“干中学”的过程中,对从事工种的经验积累能逐步从量变走向质变[5],而这种质量表现在工作上所体现的创新性、工作岗位中的晋升机会以及工作岗位上所包含的管理性质以及领导成分的工作内容;其次,因循工作的精进,形成对自身职业发展的规划,工作的理念进一步附着在生活中各个方面的表现从而形成某种形式的工作生活理念,指导自己的人生并作为子女的示范效应。因此,家长的教育人力资本投资与子女完整的教育履历不同,更多的是在干中学的模式下形成工作能力高水平、技术技能的高水平以及人生模式的高水平状态。教育人力资本的积累下,父母应是敏锐的学习型父母,在工作生活中保持一种进步的状态以及自身在某一个领域表现优异。这个跟工种无关,与父母在各自工作上的自我教育意识、自我成长意识和创新意识有关。

问卷中“子女对于父母从事工作的评价”中,设计问卷时,假设将家长分为四种类型(表1)。问卷数据分析的结果却显示出一定程度上的一致性:辛苦型的父母占到63.93%,而另外三种类型所占比例很少。

表1 家长工作表现的五种类型

而从入户调查和家长访谈中也发现,父母的年龄处于70后这个群体,农一代的特征相对明显,需求层次相对偏向物质层面的需求。对于农村家庭而言,父亲甚至父母二人外出务工或务农,其背后包含着依靠家庭养老的老人和求学就业的子女,而这些需求往往首先表现为物质需求。因此,在子女面前,父母的表现以及学生对父母的群体画像,首先是“非常辛苦”的总体评价,其次是“父母是我的榜样”(19.9%)的模糊界定。父母在自己工作上的量变转化为质变的过程为什么这么艰难?调研中发现的一个维度:父母的闲暇时间几乎没有。不管是从事农业生产、制造业务工还是服务业的家长,成为了日常,有家长也说:“别人过年,正月十五后才开始找活,农民过年,初三初四就要找活路做了。”高密度的量变积累缺乏闲暇时间的梳理以及利用闲暇时间进行长期展望的人力资本投资,物质的匮乏甚至让家长夜以继日地忙碌成为常态。

教育人力资本的投资需要现期的成本增加、收益减少,需要将眼光放在长远来考虑家庭的整体发展。这里所分析的家长群体,其实并不是说他们的知识水平、识字多少限制他们的未来想象,而是“手一停,口就停了”,“大人多苦苦,孩子就少苦些”。其实,父母在考虑问题不是站在自己一个人的角度来看问题,而是站在整个家庭来看问题。如果非要增加当期投资,这个投资就投向了子女。不管是父亲还是母亲,对子女的生活保障投入极高的关注,这从调研数据可以鲜明体现。所以,是否囿于经济基础的缺乏,父母追求整个家庭的物质保障并形成对子女强烈的支持而不得不放弃对自己的人力资本的投资呢?父母自身的价值增值与子女未来的价值增值往往形成二选一的局面。“娃娃将来过得好,整个家就好了”。从某种角度来看,父母是在家庭支出约束条件下认为子女的未来比自己的未来更具价值。

“辛苦型”父母的群体画像对子女在校的学业成绩是呈现出显著正相关关系的,计算可得Pearson相关系数=0.153,p值=0.002<0.05。“辛苦型”将时间维度定在了当期(短期),而子女的在校学业表现也具有短期的特征,因此,父母的示范效应对子女的影响是显著的。当然,当我们将学生的时间放在长期,也就是就业以及职业规划的维度,“辛苦型”父母与子女的技能技术考证情况呈现出不相关关系,经计算:计算可得Pearson相关系数=-0.032,p值=0.524>0.05。也就是说,注重短期效应的“辛苦型”父母对子女的长期规划没有起到相应作用。

因此,第一个假说“代际教育人力资本外溢效应”呈现出阶段性的特征:短期的维度来看,父母的教育人力资本存在较好的外溢效应;长期的维度来看,这种外溢效应不明显。

(2)假说二的验证分析:城市化的代际正外部性:中职学生的学业表现与父母的城市化融入度相关。

数据显示:父亲在城市(含本地城市和外地城市)从事相关工作的占比为48.17%,母亲在城市从事相关工作的占比为41.81%。父母脱离原先的务农本业,进入城市务工是否会对子女的学业表现产生相关影响?短期维度:学生在校学业成绩与父母的务工所在地的相关性计算:父亲角色——二者之间的相关系数值为0.001,接近于0,并且p值为0.984>0.05;母亲角色——二者之间相关系数值为-0.021,接近于0,并且p值为0.672>0.05,均呈现出不相关关系。长期维度:学生技能技术考证情况与父母的务工所在地的相关性计算:父亲角色——二者之间的相关系数值为0.057,接近于0,并且p值为0.248>0.05;母亲角色——二者之间的相关系数值为0.064,接近于0,并且p值为0.195>0.05,也均呈现出不相关关系。

这样的结果初步来看,有些出乎预料。“现代文明的发源主要在城市”,而父母通过务工、参与服务业等形式融入城市场域,一定程度上与代表现代文明趋势和方向的城市发生互动。按理来看,城市的场域影响理应会触及到学生的父母,而来自农村文明的父母在于城市文明的冲突与碰撞中,也有对自身已有意识、理念、行为等发生演化反应的条件和基础。但是,从家长访谈来看,情况却不是这样的清晰可见。访谈中发现:“辛苦型”父母进入城市的方式,主要是建筑工人、餐饮服务人员、园林绿化维护工人、道路清扫工人、医院康护工人、门卫、搬运工人等,“在城市工作,但不是城市人”是访谈中家长开玩笑说的。在本地城市工作的父母,早出晚归的生活轨迹形成常态。虽天气渐热,捂得严严实实的衣帽是父母乘骑摩托车、电动车的必备装备。那么,父母到底和这个城市(这个被赋予了文明发展的趋势和方向的城市)有什么关系呢?它仅仅是“一个赚钱的地方”“一个有机会出卖劳动力的地方”“一个比农村事情(就业机会)多的地方”。因此,城市文明所散发的意识、观点、潮流、趋势、价值观等,在“进城就是一整天的忙碌,来去总是奔忙的路途”的时间逼仄中,父母没有机会,也没有闲暇去更多地感受城市文明的熏陶。一个专门做搬运的家长说:“进城认识的人也就身边搞搬运的人,其他人都不认识,有活大家就搬,没活各自就睡”。一个专门在饭店负责洗盘子的家长说:“我就只是负责洗菜,都有分工的”。

这么来看,父母进入城市,身体融入了城市,但是人并没有真正融入城市,因而,城市的开放、前沿、潮流、趋势等这些宏观标签跟这个群体没有多大关系,也似乎在不同行业、不同层次的岗位上给某些群体施加某种绝缘。因此,父母并没有因为融入城市而对子女的学业表现(包括短期和长期)形成关联和影响。假说二不成立。

三、结论及建议

综上分析,家长参与对中职学生学业表现的影响机制包括:时间机制。家长参与对子女学业表现的影响形成了一种“断层现象”:短期的相关和长期的不相关并存或者说显性学业成绩的相关和隐性就业能力的不相关。家庭决策的整体性机制。在家庭开支水平严格约束下,父母对自身教育人力资本的投资与子女的教育人力资本的投资形成较大程度的替代效应,而往往是后者对前者的替代。场域机制。城市融入并未改善家长参与影响学生学业表现的能力水平,城市场域的推力和农村场域的拉力的推拉过程形成中职学生父母“身的城市化(urbanization at the mate⁃rial level)”最终还是要回到“人的农村化(ruralization at the spiritual level)”的状态。

因此,农户家庭从自身内在发力,形成增收创富的条件创设和家庭代际积累的长期家庭增收规划,借助乡村振兴战略的政策红利和兼顾效率公平的社会主义市场经济探索和积累家庭内生发展的路径。在城乡一体化发展过程中,探索形成“物质的城市化”和“精神的城市化”并行的现代文明城市,优化农户融入城市的有效渠道,增加农户多元文明协同的生存发展生态。形成政策性的家长教育的智力支持,进步的家长也才更大可能有进步的子女,先进的理念也才会形成先进的决策与行为。