《文选》哀祭类文体序次考辨

2021-12-20严智鹏

严智鹏

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710109)

合理的次序包含着一定的逻辑层次,体现了编排者的用意。在中国古代文体的排序中,我们也能够发现,编排者并非将文体进行简单地罗列,而是通过序次来展现自己对不同文体的理解。《文选》是我国现存最早的诗文总集,由萧统与东宫官署共同编纂而成。此书选录三十九种文体,大体按照赋、诗、文三大类排列,大类下又分若干小类,各类内部按照一定的逻辑组织而成,以此达到辨体的目的。从《文选》选录的诔、哀、碑文、墓志、行状、吊文、祭文七种文体来看,这些文体在全书中的位置和内部的层次,同样体现了编者的辨体意识。

一、哀祭类文体的界定与《文选》哀祭类文体简述

(一)哀祭类文体的界定

“哀祭类”一名不见于六朝文献,最早出现在姚鼐《古文辞类纂》中。此书将文体分为十三类,最后一类为哀祭类。姚鼐未对“哀祭”一名作出明确解释,此项工作由稍后的吴曾祺来完成。《涵芬楼文谈·文体刍言》曰:“哀为伤逝之词,如诔文、挽文、吊文、哀词之属皆是。祭则所用者广,不尽施之死者,如告祭天地山川、社稷宗庙,凡一切祈祷酬谢诅咒之举,莫不有祭,即莫不有文。以交于神明者,于理则一,故选家皆合而同之”[1]。根据吴曾祺的意见,我们可以对哀祭类文体作出以下界定:“哀”指这类文体的情感色彩以哀伤悼念为主,“祭”则说明此类文体的功能,施用对象包括天地山川、社稷宗庙,以及先祖亡人。但无论是《古文辞类纂》,还是《文体刍言》,选录的哀祭类文体与《文选》重合的只有诔、哀辞、吊文、祭文四种,碑文、墓志、行状则未被归入。就文体功能和情感色彩而言,后三种文体也用于亡者,含有叙写哀情的成分,也可以并入哀祭类①关于碑文、墓志、行状三种文体的功能将在第三节详述,此处仅就三者的述哀特点作一点补充。《文心雕龙·诔碑》将诔与碑放在同一篇论述,赞语中提出写作二体要达到“观风似面,听辞如泣”的效果,可见刘勰认为碑文也具备述哀的特点。墓志为碑文变体,写作要求与碑文近似。这三种文体重在叙述亡者生平行迹和事功德业,述哀成分较诔哀吊祭等文体少,但仍不离伤悼哀死之情。。因此,我们将《文选》收入的这七种文体统称为“哀祭类”文体。

(二)《文选》哀祭类文体的选文

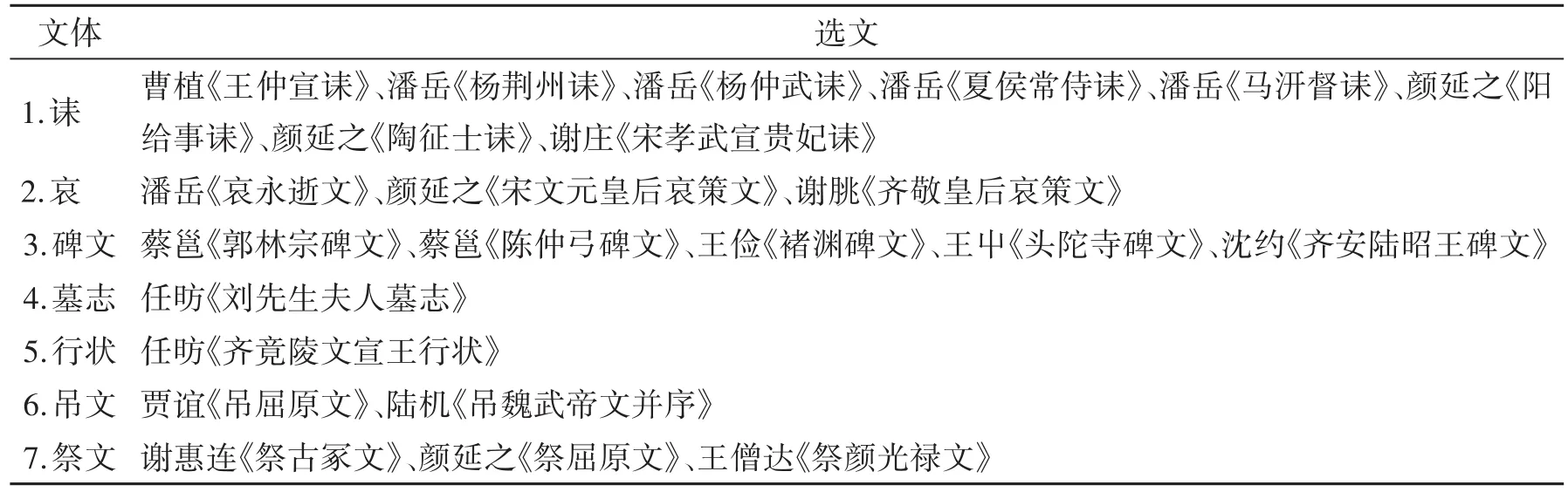

《文选》哀祭类文体集中分布在全书末尾,为第三十三至第三十九体。各体选文如表1:

表1 《文选》哀祭类文体选文

《文选》哀祭类文体共选录7体23篇,约占文类161篇的14%。其中,诔排在哀祭类首位,选文8篇,数量居首;碑文5篇,哀3篇,祭文3篇,吊文2篇,墓志、行状各1篇。在这七种文体中,仅碑文、吊文选录了汉代文章,其余五体所选均为魏晋以后的作品,除吊文外,在其余各体中,魏晋南朝的作品都占半数以上,墓志、行状、祭文三体甚至只选南朝作品。由此可见,《文选》哀祭类文体的选文详近略远,这与哀祭类文体的发展轨迹是大致契合的。魏晋南北朝时期,哀祭文大量涌现。以诔体为例,据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》统计,先秦所存诔文仅有《孔子诔》和《柳下惠诔》两篇,后者的创作年代还存在争议,因此确切可考的仅有一篇。两汉诔文今存18篇,三国18篇,两晋37篇,宋12篇,齐1篇,梁4篇。这是依据现存的文献统计,真实的创作情况或许数量更大。除了已有文体的创作繁荣,在晋宋时期还出现了墓志等新的文体,进一步促进了哀祭文的繁荣。哀祭文数量的增加为《文选》选文提供了更大的选录范围,而写作程式的逐步形成与文体界限逐渐模糊也是选录的重要原因。在哀祭文的发展过程中,各体逐步形成了较为固定的写作程式,“体”的特征逐渐明晰,这也便于《文选》的归纳和立体。但在发展过程中,文体之间相互影响、相互渗透,混淆情况时有发生,因此辨体也成为了要务。

除了文体自身的发展情况,《文选》选录哀祭文,还与魏晋南北朝时期对文学的认识有关。此期以悲为美观念盛行,渗透到文学创作中,出现了江淹的《恨赋》《别赋》等作品;进入文学批评,则表现为“流连哀思谓之文”等论断。《文选》选文重视藻采,以“事出于沉思,义归乎翰藻”为主要选录标准,因此无法忽视表现哀思的文章。赋类下设“哀伤”类、诗类下设“临终”“哀伤”“挽歌”等类,均是这种观念的体现。而最适合表现哀思的,莫过于哀祭类文体。《文选》对哀祭文的青睐,可能还与梁武帝时代对凶礼的重视有关。凶礼为服丧哀死之礼,哀祭类文体与此关系密切。《梁书·徐勉传》载徐勉普通六年上《修五礼表》曰:“五礼之职,事有繁简,及其列毕,不得同时。《嘉礼仪注》以天监六年五月七日上尚书,合十有二秩,一百一十六卷,五百三十六条;《宾礼仪注》以天监六年五月二十日上尚书,合十有七秩,一百三十三卷,五百四十五条;《军礼仪注》以天监九年十月二十九日上尚书,合十有八秩,一百八十九卷,二百四十条;《吉礼仪注》以天监十一年十一月十日上尚书,合二十有六秩,二百二十四卷,一千五条;《凶礼仪注》以天监十一年十一月十七日上尚书,合四十有七秩,五百一十四卷,五千六百九十三条:大凡一百二十秩,一千一百七十六卷,八千一十九条。又列副秘阁及《五经》典书各一通,缮写校定,以普通五年二月始获洗毕”[2]。《凶礼仪注》最晚成书,从篇幅上看,卷数和条目都居于五礼之首,可见当时对凶礼的重视。身为太子的萧统对此或许有所闻知,即便未预修书,也当受到这种重视凶礼思潮的影响,在《文选》中选录了一定数量的哀祭类文体。

二、《文选》哀祭类文体居末原因考辨

哀祭类文体在《文选》中列于全书末尾,七种文体内部按照一定的原则和体例排序,共同体现编者的文体观。以下先分析哀祭类文体在《文选序》以及他书中的序次,最后分析在全书居末的原因。

(一)《文选》哀祭类文体编次的内在统一性

《文选序》在用了较多的文字论赋兼及骚体、论诗兼及颂体之后,略举其他文体:“次则箴兴于补阙,戒出于弼匡,论则析理精微,铭则序事清润,美终则诔发,图像则赞兴。又诏诰教令之流,表奏笺记之列,书誓符檄之品,吊祭悲哀之作,答客指事之制,三言八字之文,篇辞引序,碑碣志状,众制锋起,源流间出”[3]。从这段文字中,我们可以得出以下信息:

(1)哀祭类文体置于文类中,列在赋、诗之后。

(2)序中提及的哀祭类文体,有诔、吊、祭、悲、哀、碑、碣、志、状九类,选目著录的文体在序中全部提及,悲文、碣文二体未出现在选目中。

(3)在文类之中,诏、诰、教、令等天子文书在前,次列表、奏、笺、记等朝廷文字,次列书、誓、符、檄社会生活中各种实际应用的文体,吊、祭、悲、哀等悼念死者的文体居末,与文类选目的序次相符①关于《文选》文类的文体编次,傅刚《〈昭明文选〉研究》下编第四章《〈文选〉文体论析》第三节《文论》有详细论述。参傅刚:《〈昭明文选〉研究》,北京:中国社会科学出版社,2000年,第279-280页。。

(4)序中哀祭类文体的排序和目中重合度很高,如列诔于首、吊祭并言且吊先于祭、碑文先于墓志、墓志先于行状。不符的情况在于哀、碑文、墓志以及行状列在吊祭之后。

(5)诔文单列一体,显示萧统对诔文的重视。吊、祭、悲、哀与碑、碣、志、状各为一类,则说明萧统意识到二者有着不同的特点。就其写作特点而言,吊祭悲哀一类重抒情,述哀成分较浓,碑碣志状一类重叙事,铭德成分更多。

综合以上信息,可知《文选序》中提及的哀祭类文体涵盖了选目的全部,且哀祭类文体居末的位次也基本一致,可见序与正文的文体排序具有内在统一性②《文选序》和《文选》目对哀祭类文体的认识大体一致,序中多出了悲、碣二体,且吊祭被排在哀、碑文、墓志、行状之前,属于特殊情况。因为序用骈体写作,不可能按次序一一罗列,且序与正文不对应情况也普遍存在古代的典籍中。关于序与正文不对应的情况,参见力之:《关于〈文选〉编目次第的“失序”问题——〈文选〉编次作家“失序”与“彼此失照”现象研究之一》,《中国社会科学院研究生院学报》,2004年第1期。。除文类以外,赋予诗中也选录了哀伤类题材。《文选》诗类下设24个次文类,同样用于祭死述哀的挽歌列于第21位。其后接杂歌、杂诗、杂拟三类。杂为总杂、繁多之义,这三类选取的诗歌题材总杂、诗体总杂,难以确分其类,是以收拢归入这些类别中。因此,基本可以将挽歌作为诗类题材的末位对待,这也体现了诗类和文类子类序次逻辑的内在统一性③《文选》赋类列“哀伤”类,诗类列“临终”“哀伤”类,这些类别的选文以述哀为主,但和祭奠亡者的功能关联不大,与哀祭类文体有一定分别。哀伤赋选取司马相如《长门赋》、陆机《叹逝赋》、潘岳《怀旧赋》、潘岳《寡妇赋》、江淹《恨赋》、江淹《别赋》,都和祭奠亡者无关。向秀《思旧赋》虽是哀悼嵇康和吕安,但主要是抒发一己凄情,也不属于哀祭之作。临终诗选取欧阳建《临终诗》,属于生者临终抒怀。哀伤诗虽然选取了潘岳《悼亡诗》、任昉《郡传舍哭范仆射》等哀祭之作,但以嵇康抒发忧愤的《幽愤诗》为立体之作,同时也选取了曹植《七哀诗》这样的闺怨题材,可见萧统只注重诗中表露出哀伤的情感,仅是将死亡作为引起哀思的一个门类。因此,这些类别也未被列于赋和诗的末位。。

(二)哀祭类文体编次的发展与居末的原因

汉魏六朝辨体意识逐渐增强,除了《文选》外,其他总集、史籍、目录学著作、诗文评等文献中也保存了许多有关文体排序的材料。翟新明曾对宋代以前的文体排序做过分析,通过对宋前书目、总集、文论、类书等文献中的文体著录进行排布比对,得出以下结论:《七录》《文心雕龙》《文苑》等书采用先文后笔的排序原则,先列诗赋颂赞等有韵之文,次列亡人文体,次列官方与一般应用性文体,官方文体与一般应用性先后不定;《文章缘起》《文选》序、《文选》目等则放弃了先文后笔的排序原则,按照“文——笔——文”交叉错落的方式编次,先列诗赋颂赞等有韵之文,次列官方文体,次列一般应用性文体与亡人文体,其中《文选序》先列亡人文体④如果将《文选序》中的“诏诰教令之流,表奏笺记之列,书誓符檄之品,吊祭悲哀之作”四句作为一个整体,将“答客指事之制,三言八字之文,篇辞引序,碑碣志状”四句视为对前文的补充,当作另一层次,那么各层次都符合先列一般应用性文体,最后列亡人文体的体例。,《文选》目先列一般应用性文体。翟文进一步指出,《文选》的文体序次含有政治色彩,“主要是其为皇子所编与用于皇子学习的实用性质所限”[4]。

对于翟文的分析,我们可作两点补充。第一,将哀祭类文体作为一个整体,置于文体排序中的某个固定位置,有一个逐渐发展并定型的过程。在《后汉书》的文体著录中,大体按照先文后笔的顺序排列,但并未将哀祭类文体作为一个整体对待,且哀祭类文体的位置与诗赋颂赞等韵文的先后位置并不固定。《后汉书》著录的哀祭类文体主要有诔、碑、哀、吊四种。其中,有时哀祭类文体被排在一起,如《文苑列传》:“(杜笃)所著赋、诔、吊、书、赞、七言、《女诫》及杂文,凡十八篇。又著《明世论》十五篇”[5]。有时被拆散编次,如《列女传》:“(班昭)所著赋、颂、铭、诔、问、注、哀辞、书、论、上疏、遗令,凡十六篇”[5]。哀祭类文体内部的先后也没有固定格式,以诔碑为例:有碑先于诔的情况,如《马融列传》:“(马融)所著赋、颂、碑、诔、书、记、表、奏、七言、琴歌、对策、遗令,凡二十一篇”[5]。也有诔先于碑,如《文苑列传》:“(张升)著赋、诔、颂、碑、书,凡六十篇”[5]。至于哀祭类文体与诗赋颂赞的先后,同样情况复杂。前引的《马融列传》中颂先于诔,但在《张升传》中诔又先于颂。如此种种,不一而足。到了《七录》《文心雕龙》《文章缘起》等书中,哀祭类文体才作为一个整体逐渐固定下来。《七录》将诔、吊、碑、祭文、行状放在一起,《文心雕龙》在《诔碑》后接《哀吊》,《文章缘起》也把行状、哀策、哀颂、墓志、诔、悲文、祭文、哀词、挽词九种文体依次排列。以上仅就绝大多数哀祭类文体而言,但仍有一些特殊情况存在。如《七录》在诔和吊之间插入了七体;《文心雕龙》将祭文归入《祝盟》,将行状归入《书记》;《文章缘起》中,上述9种文体被排在第67至75位,此外还有被排在43位的碑、第44位的碣、第61位的吊文,与哀祭类相隔较远。《文选》同样采取了将哀祭类文体作为一个整体编次,并且表现先了更为严密的体系性。诔至祭文七类文体逐一排列,此外未选录其他的哀祭文文体,没有失序的情况存在①这种固定的做法也为后世《文选》类总集所继承。如《文苑英华》第31-39体依次列谥册文、哀册文、谥议、诔、碑、志、墓表、行状、祭文,哀祭类文体均在其中,《宋文鉴》第52-58体依次列哀祭(附诔)、祭文、谥议、行状、墓志、墓表、神道碑铭,并无哀祭类文体逸出这个序列的情况。。

不同于《七录》《文心雕龙》等书先按文笔进行划分,再将哀祭类文体附于韵文之末的做法,萧统打破了先文后笔的排列体例,将哀祭类文体编于全书之末。这种做法可能和齐梁时代文笔之辨的深化有关。文笔之分起初以是否有韵为标准,颜延之在此基础上引入了“言”作出了进一步的区分。《文心雕龙·总术》引颜延之语曰:“笔之为体,言之文也;经典则言而非笔,传记则笔而非言”[6]。但刘勰不赞成颜延之的观点,对文笔有着自己的理解:“今之常言,有文有笔;以为无韵者笔也,有韵者文也。夫文以足言,理兼诗书;别目两名,自近代耳”[6]。“予以为发口为言,属笔曰翰,常道曰经,述经曰传。经传之体,出言入笔,笔为言使,可强可弱。《六经》以典奥为不刊,非以言笔为优劣也”[6]。到了萧绎手中,文笔的区分又有了新的发展。《金楼子·立言下》曰:“古人之学者有二,今人之学者有四。夫子门徒,转相师受,通圣人之经者,谓之儒。屈原、宋玉、枚乘、长卿之徒,止于辞赋,则谓之文。今之儒,博穷子史,但能识其事,不能通其理者,谓之学。至如不便为诗如阎纂,善为章奏如伯松,若此之流,泛谓之笔。吟咏风谣,流连哀思者,谓之文。……笔退则非谓成篇,进则不云取义,神其巧慧笔端而已。至如文者,惟须绮縠纷披,宫徵靡曼,唇吻遒会,情灵摇荡”[7]。如果我们暂且抛开对这些观点合理性的争论,仅就对文笔的认识而言,无疑是逐渐复杂并深入的。萧统在编选《文选》时,未停留在传统文笔之辨的框架中,而是更重视文体自身的源流尊卑等关系,更重视选文的文采,与齐梁以来对文笔认识的深化是一脉相承的。

第二,萧统将哀祭类文体列于全书之末,诚然有实用性因素的考量,但更主要的原因可能是出于对礼仪制度和权力意志的尊崇。《梁书·昭明太子传》曰:“太子生而聪睿,三岁受《孝经》《论语》,五岁遍读五经,悉能讽诵。……八年九月,于寿安殿讲《孝经》,尽通大义”[2]。萧统自幼就受儒家文化熏染,无疑十分谙熟儒家的礼仪制度。其身份又是处于政治权力中心的太子,对权力意志也有一份远迈常人的尊崇。当这种礼仪制度和权力意志作用于文体排序上,即体现为有着尊卑先后的价值序列。郗文倩、王长华曾说:“中国古代文体很早就形成了一个与礼仪制度和意识形态密切相关的价值序列,众多文体因自身不同的社会功用而分列于不同的位置,乃至自然而然地形成了尊卑高下的价值等级”[8]。贾奋然也强调了这一点:“从文体产生的现实动因而言,六朝批评家所论列的众多文类在其发生之初都与礼教文化有着直接联系,它们或是礼仪形式的组成部分,或直接表现典礼场面,或由于礼教需要而生发,这些文类最终成为礼教文化精致的文本形式。单一文类在其发生之初绝不是纯粹审美形式,文类之下隐藏着权利意志和礼教精髓。当某一种文类被推到重要位置时,它总是分享着权利与礼教的优越性,在特定时间、地点和环境下,甚至成为脱离文字文本的表演仪式”[9]。这种对价值序列的强调在《文选》的文体序次中有着明显的体现。在全书的整体编次上,赋先于诗,其中又以京都大赋居首,这与大赋的宏大体制及其反映的“润色鸿业”的意识有关,体现了萧统对皇权政治的尊崇②关于赋居于首的原因,傅刚《〈昭明文选〉研究》下编第四章《〈文选〉文体论析》第一节《赋论》有详细论述。。在文类的编排上,萧统先列诏、册等天子文书,后列表、笺等朝廷文书,以示对皇权和朝政的重视。而后由高而下,再列一般的应用性文体;遵循“未知生,焉知死”的生死观念,由生及死,将哀祭类文体排在全书的末尾。后代的《文选》类总集也沿袭了这种先尊后卑、先生后死的排序原则,表现出极强的认同感和稳定性[10]。

三、《文选》哀祭类文体的内部层级

《文选》将哀祭类文体作为一个整体,列于全书之末,表现出了比前人更为严密的逻辑性。在这些文体的内部,这种严密的逻辑性仍然发挥着作用。魏亚婧认为,《文选》哀祭类文体是按照丧葬仪式的顺序进行排序的:“从礼仪程序上来看,作诔赠谥是哀悼活动的第一部分。哀策要在宣读后随葬入墓。然后是封土树碑或埋墓志铭。行状有请立碑志的功用,也有为祭祀活动做准备的功能。哀辞、吊、祭大部分是在丧礼结束后或是再次祭祀时所做”[11]。诔和哀用在丧葬仪式之初,碑文、墓志、行状用于丧葬之际,吊文和祭文则用于下葬后的奠祭环节。这一解释虽然有一定合理性,但阐释效力仍显不足。如未回答为何诔先于哀,碑文先于墓志,吊文先于祭文,用于丧礼结束后的哀辞为何被排在墓志之前,行状为何列于碑志之后等问题。考察丧葬仪式的次序,为我们提供了一个研究哀祭类文体序次的参酌窗口,但仅就丧葬仪式分析容易蹈空,仍有不足。因此,我们仍需要从文体本身入手,结合选文来探究这七种文体的内部层次。

(一)诔、哀

诔哀列首,除了因为二者用于丧葬仪式之前,还因为这两种文体起源较早。《周礼·春官·大祝》曰:“作六辞,以通上下亲疏远近……六曰诔”[12]。《左传·哀公十六年》载有鲁哀公所作的《孔子诔》,其辞为“旻天不吊,不慭遗一老,俾屏余一人以在位,茕茕余在疚。呜呼哀哉,尼父,无自律”[13],可见周代已有完整的诔文。《文选》哀体包括哀辞和哀策文两类。《文心雕龙》将哀策文归入《祝盟》,并说“周丧盛姬,内史执策”。詹锳《文心雕龙义证》注引《穆天子传》六曰:“天子西至于重璧之台,盛姬告病,……天子哀之。是日哀次,天子乃殡盛姬于谷丘之庙。……于是殇祀而哭,内史执策”[6]。可知哀体亦见于周代。

诔和哀均与定谥有关。《周礼·春官·小史》曰:“卿大夫之丧,赐谥读诔”[12]。诔文用以累列亡者德行,以便确定谥号。吴讷《文章辨体序说》:“谥法”条曰:“大抵谥者,所以表其实行,故必由君上所赐,善恶莫之能揜”[1]。同书“谥议”条曰:“按《谥法》云:‘谥者,行之迹。大行受大名,细行受小名。’《白虎通》曰:‘人行始终不能若一,故据其终始,明别善恶,所以劝人为善而戒人为恶也。’繇是观之,则谥之所系,岂不重欤?……当时虽或未能尽从其言,然千百载之下,读其辞者,莫不油然兴起其好恶之心。呜呼!是其所系岂不甚重乎哉?”[1]定谥是对亡者一生德业的论定,对亡者的后世评价起着决定性的作用,因此与定谥有关的文体在哀祭类文体中也被置于靠前的位置。《文选》的选文也体现了萧统对诔哀定谥功能的认识。如《陶征士诔》曰:“夫实以诔华,名由谥高,苟允德义,贵贱何筭焉?若其宽乐令终之美,好廉克己之操,有合谥典,无愆前志。故询诸友好,宜谥曰靖节征士”[3]。在文中记载了陶渊明的谥号为“靖节”。《杨荆州诔》与《宋孝武宣贵妃诔》虽未明确提及谥号,但前篇说“诔德策勋,考终定谥”,后篇在篇题中也注明了“宣”这一谥号。在《宋文皇帝元皇后哀策文》和《齐敬皇后哀策文》的篇题中,也明确标示了谥号。其余5篇诔文中并未提及谥号,这是因为在文体的发展演变中,诔的定谥功能逐步被谥议、谥册等文体挤占。徐师曾《文体明辨序说》曰:“盖古之诔本为定谥,而今之诔惟以寓哀,则不必问其谥之有无,而皆可为之。至于贵贱长幼之节,亦不复论矣”[1]。不仅如此,《陶徵士诔》所定的“靖节”属于私谥,《宋孝武宣贵妃诔》也不符合“贱不诔贵,幼不诔长”的等级性,可见诔体的选文多属于后代的变体。

将哀列于诔后的观念承自挚虞。《文章流别论》曰:“哀辞者,诔之流也。”又曰:“今所□(原书阙)哀策者,古诔之义”[14]。哀作为诔体的流裔,自然被列在了诔的后面。然而,诔和哀并不相同。《文章辨体序说》曰:“大抵诔则多叙世业,故今率仿魏晋,以四言为句;哀辞则寓伤悼之情,而有长短句及楚体不同”[1]。诔文的叙述成分更多,哀辞的抒情成分更浓;诔文的主体多为四言韵语,哀辞则有骚体、杂言等形式。将诔哀列在一起,并称哀辞为“诔之流”,称哀策有“古诔之义”,一方面是注意到二者均与定谥相关,且文章体制具有一定的相似性。如哀策文,刘勰称其“诔首而哀末”,除述哀外同样需要具备述德成分。诔文以累列德行为主,但同样具备述哀成分,《孔子诔》中即有“憖遗之辞,呜呼之叹”的述哀之辞。到了后代,诔的述哀成分比重增大,以至于刘勰对诔进行“敷理以举统”时,将“道其哀也,凄然如可伤”作为了创作要旨的重要部分[6]。另一方面,诔先于哀,以哀为流,是因为哀辞和哀策的成熟后于诔文。刘勰称《孔子诔》“古式存焉”,可见诔文的体制在春秋时期已经确立,如以累述德行为主、具备“呜呼哀哉”这一标志性套语等。哀辞本用于短折不以寿终者,《文章流别论》曰:“崔瑗、苏顺、马融等为之率,以施于童殇夭折不以寿终者。建安中,文帝与临溜侯各失稚子,命徐干、刘桢等为之哀辞。哀辞之体,以哀痛为主,缘以叹息之辞”[14]。《文选》选录《哀永逝文》,为潘岳悼念过世多年的亡妻所作,属于哀辞在魏晋以来的变体。哀策文虽在周代产生,但真正流行是在汉代。《文心雕龙·祝盟》曰:“汉代山陵,哀策流文”[6]。《文章缘起》以汉乐安相李亢《和帝哀策》为始。因此,哀策文的成熟也晚于诔。

(二)碑文、墓志、行状

碑文和墓志的物质载体是随葬品,三种文体在整个丧葬仪式里处于中间环节,因此被排在了中间位置。除此之外,这三种文体被列于诔哀之后,还因为均与定谥有关。碑志的主人如有谥号,须载录其中,从《文选》选文看亦是如此。《陈太丘碑文》曰:“大将军吊祠,锡以嘉谥,曰:‘征士陈君,禀岳渎之精,苞灵曜之纯。天不憖遗老,俾屏我王,梁崩哲萎,于时靡宪。缙绅儒林,论德谋迹,谥曰文范先生’”[3]。《褚渊碑文》曰:“追赠太宰,侍中录尚书如故,给节羽葆鼓吹、班剑为六十人,谥曰文简,礼也”[3]。《齐故安陆昭王碑文》曰:“追赠侍中领卫将军,给鼓吹一部,谥曰昭侯。”又:“改赠司徒,因谥为郡王,礼也”[3]。行状为请谥之作。《文体明辨序说》曰:“按刘勰云:‘状者,貌也,体貌本原,取其事实。先贤表谥,并有行状,状之大者也。’后世因之。盖具死者世系、名字、爵里、行治、寿年之详,或牒考功太常使议谥,或牒史馆请编录,或上作者乞墓志碑表之类皆用之”①按:行状的作者不仅可以是门生故旧,还可以是人子所作。清人王之绩《铁立文起》载:“行状亦有人子自作者,非独门生故旧也,而其为史谥、志铭张本则不异。然亦有后志铭而作者。”(《历代文话》,3692页。)。《齐竟陵文宣王行状》未明确标示谥号②陈景云《文选举正》:“按状末云:易名之典,请遵前烈。则作状时尚未有谥也。题‘文宣’二字,当是后来所益耳。”参刘跃进著,徐华校:《文选旧注辑存》,南京:凤凰出版社,2017年,第11852页。,但仍有与之相关文字。此文文末曰:“易名之典,请遵前烈。”李善注曰:“《礼记》曰:‘公叔文子卒,其子戍请谥于君,曰:“日月有时,将葬矣,请所以易其名者”’”[3]。可知上行状“易名”,即为请谥。至于蔡邕《郭有道碑文》和任昉《刘夫人墓志》,则因为亡者身份原因而没有谥号,王屮《头陀寺碑文》属于碑记文,与定谥无关。

碑志和行状列于诔哀之后,还和这三种文体的成熟时间有关。无论是碑文、墓志,还是行状,其文体定型都在秦汉以后,晚于诔和哀。碑原指石质材料,最初立在宗庙和宫室中,用来系牲和辨识日影,未载文辞。其后自庙徂坟,应用范围扩展到丧葬仪式上,作为下棺的工具。后来人们逐渐在碑上铭刻亡者的生卒年、下葬日期等信息,起初只是简单的文字,之后文辞逐渐增多,形成较为固定的写作规范,发展成为一种独立的文体,被称为“碑文”。东汉以来,碑的应用范围逐渐增广,碑文创作大盛。《文体明辨序说》曰:“后汉以来,作者渐盛,故有山川之碑,有城池之碑,有宫室之碑,有桥道之碑,有坛井之碑,有神庙之碑,有家庙之碑,有古迹之碑,有风土之碑,有灾祥之碑,有功徳之碑,有墓道之碑,有寺观之碑,有托物之碑,皆因庸器(彝鼎之类)渐阙而后为之,所谓‘以石代金,同乎不朽’者也”[1]。《文选》选录的王屮《头陀寺碑文》属于寺庙之碑,与哀祭关联不大,余下的四篇均为后汉以来才成熟的墓碑文。墓志的发展晚于碑文。《文章缘起》以殷仲文《从弟墓志》为墓志之始,程章灿先生不同意此说,认为墓志源于刘宋的《谢珫墓志》[15],要之墓志的成熟已在晋宋之后。行状最初为述行之用,魏晋南北朝和丧葬联系在一起,主要描摹亡者生前德业,上于史官祈求碑志,为碑志提供材料。《文章缘起》以汉丞相仓曹傅胡干始所作《杨元伯行状》为始,较之周代已有的诔和哀显然也是稍晚的。

碑文、墓志、行状三种文体都以叙述亡者行迹,赞颂亡者功德为主,但各体之间也有差异存在。碑文和墓志同为石质材料上的刻文,区别在于碑立于神道,墓志则埋在圹中。由于放在位置及书写容量等原因,碑文的文辞较为详赡,墓志则显得简要。行状虽然是为碑志的创作准备材料,但也存在别于碑志的文体特性。王之绩《铁立文起》引《偃曝谈余》曰:“王荆公为《谢绛行状》云:‘其葬也,庐陵欧阳公铭其墓,尤叹其不寿,用不极其材。’乃知古人铭、状各有所重,非若今人以状谒铭也”[1]。就文辞特征而言,墓志和碑文的体制更像,前有序文,正文为铭辞,用四言韵语,行状则纯用散体,结尾无铭辞。

至于这三种文体的排序,碑文在东汉已经出现了蔡邕这样的大家,墓志直到晋宋之际才刚刚兴盛,因此碑文排在了墓志之先。行状的问题较为复杂。宋吴曾《能改斋漫录》云:“自唐以来,未有墓志铭,必先有行状,盖南朝以来已有之”[1]。就丧葬程序而言,行状为请立碑志之作,理应排在最前。但先写作碑志再创作行状的情况也存在。王之绩称:“然亦有后志铭而作者。茅归安评王半山《谢公行状》云:‘今人每先状而后志,谢希深之志,欧公为之久矣,而王公以补其状如此。’此亦学者所当知”[1]。但这种情况已晚至宋代,南朝时期是否如此,难以确证。且《文选》选录的《齐竟陵文宣王行状》明确指出“易名之典,请遵前烈”,可知作于立碑刻志之前,因此无法据此解释行状列于碑志之后的原因。事实上,分析文体排序并不能一一确指,因为在排序时未必存在统一恒定的标准,且这种标准也未必能始终如一地贯穿到实践中。正如郭英德所说:“不能也不应对每一种文体在文体序列中的位次‘一一明其次第连属之故’,而只能仅止于对文体序列先后顺序的大致描述,明其著而略其微”[10]。

(三)吊文、祭文

吊祭二体与定谥无关,又因为时代的先后被列于哀祭类文体之末。王之绩《铁立文起》曰:“王懋公曰:‘吊有二,并时而吊者不待言。有相去千百年而相吊,如柳宗元之于苌弘、贾谊之于屈原、陆机之于曹瞒是也’”[1]。“并时而吊”是指对同时代的人表示哀悼,这是吊的起源义,其中又可分为个人行为和国家行为两种。《礼记·曲礼上》曰:“知生者吊,知死者伤。知生而不知死,吊而不伤。知死而不知生,伤而不吊”[16]。这是指对亡者家属的慰问。《周礼·春官·大宗伯》曰:“大宗伯之职……以凶礼哀邦国之忧:以丧礼哀死亡,以荒礼哀凶札,以吊礼哀祸灾,以禬礼哀围败,以恤礼哀寇乱”[12]。这里的吊是国家行为,以国家名义对发生灾害的地区表示慰问。“相去千百年而相吊”则是吊的引申义,其辞属于追吊怀古之作,较之“并时而吊”的吊文,自伤意味更浓。刘勰将追吊的对象概括为以下数种:“或骄贵以殒身,或狷忿以乖道,或有志而无时,或行美而兼累。”范文澜将《文选》所选的《吊屈原文》归入狷忿乖道一类,将《吊魏武帝文》归入美才兼累一类[6]。据孔颖达《礼记正义》所说的“吊辞乃口致命,若伤辞当书之于版”[16],“并时而吊”可能只以礼仪的形态出现,并未形成文本。从今存的汉代吊文看,也均是追吊古人之作①据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》统计,汉代以前未见吊文。两汉仅存7篇,分别为贾谊《吊屈原文》(《全汉文》卷十六)、杜笃《吊比干文》(《全后汉文》卷二十八)、胡广《吊夷齐文》(《全后汉文》卷五十六)、蔡邕《吊屈原文》(《全后汉文》卷七十九)、祢衡《吊张衡文》(《全后汉文》卷八十七)、王粲《吊夷齐文》(《全后汉文》卷九十一)、阮瑀《吊伯夷》(《全后汉文》卷九十三),追吊比干、伯夷、叔齐、屈原、张衡等人,均属“相去千百年而相吊”之作。。古代的文论家也多以贾谊《吊屈原文》为吊文之祖,如《文章缘起》《文心雕龙》皆持此观点。《文选》也以此篇作为吊文立体之作,可见萧统未将吊文作为丧葬仪式中的一个环节来看待,而是放弃了原初之义,选择了更有文采的追吊之作当作吊文的写作范式。

祭文应用范围广泛,其对象可以是天地山川、宗庙社稷,也可以是祖先故旧。《古今文综》曰:“《孝经》疏云:祭者,际也,人神相接,故曰际也。《周礼》:太祝掌六祝之辞,以事鬼神,告飨有文,此其嚆矢。迄乎后世,体寖孳乳。唐翼修曰:祭文之用有四:祈祷雨旸,驱逐邪魅,干求福泽,哀痛死亡,如此而已”[6]。祭文本用于神明,哀痛死亡属于后代演变的结果。《文心雕龙·祝盟》曰:“若乃礼之祭祝,事止告飨;而中代祭文,兼赞言行。祭而兼赞,盖引申而作也。”詹锳《文心雕龙义证》以《颂赞》篇中称晋代为末代,故释“中代”为汉魏时期[6]。在刘勰看来,“兼赞言行”的祭文在汉魏才发展起来,从现存的作品来看也是如此。《文章缘起》以杜笃《祭延钟文》为始,今存最早的祭人之作是曹操《祀故太尉桥玄文》。《文选》所选的《祭古冢文》《祭屈原文》和《祭颜光禄文》均为祭人之作,后两篇也在文中称颂了亡者的言行。由此可知,《文选》选录的祭文和吊文一样,都是以后代的变体为效法对象。

从吊祭的两种变体的成熟时间看,吊文稍早于祭文。将这两种文体排在一起,可能与吊祭这两种丧葬仪式常常并举有关。《后汉书·陈寔传》曰:“中平四年,年八十四,卒于家,何进遣使吊祭,海内赴者三万余人,制哀麻者以百数,共刊石立碑,谥为文范先生”[5]。任昉《王文宪集序》曰:“亲加吊祭,表荐孤遗”[3]。吊祭并举已成为通例,礼仪程序的相近影响了文体的排序。此外,古代的文论家也发现吊文与祭文经常混淆,因此在定义时竭力分辨二者的区别。《文体明辨序说》曰:“其有称祭文者,则并列之,以其实为吊也”[1]。吴曾祺《涵芬楼文谈·文体刍言》也说:“吊祭并言,然吊文实与祭文不类。祭文对亡者而言,吊文则自致伤悼之意,故用之怀古为多”[1]。就《文选》的选文来看,吊文的句式多为骚体,而祭文则多用四言韵语。

综上所论,《文选》选录了诔、哀、碑文、墓志、行状、吊文、祭文七种哀祭类文体,将其置于全书末位,与《文选序》的排序大体吻合,符合“先生后死”的排列规则,体现了萧统对礼仪制度和权力意志的尊崇。哀祭类文体内部大体按照丧葬仪式的顺序和文体成熟的先后序次。诔哀成熟较早,与定谥有关,哀为诔之流,故诔哀列首,诔先于哀。碑文、墓志、行状成熟晚于诔哀,但也与定谥有关,被排在了中间位置,较晚成熟的墓志被排在碑文之后。行状情况特殊,可能因为古代文体编次只是大体排列。吊文和祭文与定谥无关,且《文选》所选属于后代变体,成熟晚于诔哀。吊文成熟稍早于祭文,故排在靠前位置。需要指出的是,萧统并未留下对《文选》的文体序次明确论述,对于其在《文选》文体编次时是否有着严密的考量,我们不得而知。研究《文选》文体序次属于再阐释的范畴,我们仅能对其中的可能性进行推测,就呈现的结果作出相对合理的判断。《文选》的文体序次客观上符合按照尊卑先后顺序编次的惯例,所体现的对哀祭类文体的认识也和实际情况大体一致。对于其中不符合体例的情况,或许是萧统考虑欠周,或许存在其他原因,有待我们进一步分析。