水泥窑协同处置、表层阻隔技术联合应用修复砷污染场地

2021-12-20李卫斌

李卫斌

(广州市第一市政工程有限公司,广东 广州 510000)

1 场地概况

1.1 场地污染状况

场地调查及风险评估表明,本地块土壤污染物为重金属砷,砷的含量范围为0.66~1.06×103mg/kg,最大超筛倍数为16.7,污染深度为0~18 m。浅层开挖深度范围内砷修复量约9 511.931 m3;不开挖区和深层不开挖土壤中砷超修复目标土壤需进行地块整体风险管控,即管控面积73 643 m2。

1.2 场地水文地质情况

根据地块的采样调查的土壤剖面数据和记录描述,土层结构自上而下依次为:

①工填土层

杂填土:杂色、松散、潮,以碎石、砂、建筑石块为主,含少量腐殖质和植物根系,该层普遍分布,揭露厚度0.5~8.0 m,平均厚度3.5 m;

素填土:深棕色、暗棕色、深褐色、密实、湿,由小石子和粘性土组成,该层普遍分布,厚度为0.3~7.1 m,平均厚度2.1 m。

②残积层

砂质粘土:黄色、黄棕色、红棕色、饱和、流塑,含砂等,该层部分分布;

粉质粘土:黄色、黄棕色、红棕色、棕色、灰黑色,密实,硬塑,部分含石英,该层普遍分布,厚度为0.5~9.0 m,平均厚度2.4 m;

砂土(中砂、细砂和粗砂):黄色、白色,流塑,含少量粘性土,该层部分普遍。

③基岩

风化层(泥质粉砂岩、煤炭岩):黄色、红棕色、灰色、灰黑色,手捏易碎,片状、块状,该层部分分布,厚度为0.4~9.4 m,平均厚度3.7 m。

地块内地下水类型为孔隙水和基岩裂隙水,而基岩裂隙水的埋深和厚度不稳定,水量贫乏,为微承压水。浅层孔隙水赋存于填土层中,埋藏较浅,富水性一般,属于上层滞水。主要接受大气降水和地表水的渗透补给,季节性水位变化明显,含水层无明显界限,埋深和厚度不稳定。枯水期地下水埋深2.5~4.3 m,丰水期0.9~4.2 m。

1.3 场地修复目标值

根据目标地块风险评估报告,本地块污染物的修复/管控目标值为60 mg/kg。

1.4 场地未来规划

项目用地规划为服务设施用地(R22)、商业用地兼容商务用地(B1/B2)、防护绿地(G2)、公园绿地(G1)、公共交通场站用地兼容二类居住用地(S41/R2)和道路用地。

2 修复施工组织设计

2.1 总体修复技术路线

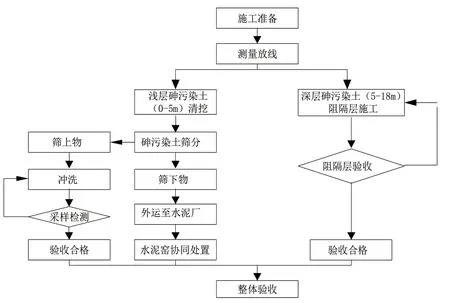

结合本地块的污染情况、水文地质条件及后期场地规划开发利用情况,砷污染土壤采用水泥窑协同处置、表层阻隔技术联合应用修复治理。根据规划,场地开发建设前需平整土地,同时修建地下室、雨污管线等地下设施时,需对场地浅层砷污染土壤进行开挖水泥窑协同处置,深层砷污染土壤进行表层阻隔。

图1 总体修复技术路线

2.2 砷污染土壤预处理

根据一般水泥厂的预处理要求,污染土壤不能含超过5 cm的石块和铁制品。因此该项目对砷污染土壤的预处理使用人工和机械将铁制品分选,对于大于40 cm的建筑垃圾和石块使用采用挖掘机进行分选,针对5~40 cm的渣块采用筛分设备进行联合筛分清洗。

如以上作业尚无法达到土壤修复处理阶段要求的建筑垃圾或石块,将集中收集至冲洗区进行清洗,以去除附着在大粒径渣块上的污染物。清洗干净的渣块在检测合格后作为场地路基材料,资源化利用或进行基坑回填。冲洗后产生的污水进入污水处理站进行处理后,循环利用。

土壤预处理包括污染土壤筛分破碎、污染渣块冲洗、污水处理等过程。污染土壤清挖运输到处置区域进行筛分破碎,去除粒径大于5 cm的粗颗粒,以保证后续土壤修复处理效果;筛分破碎后的渣块进行冲洗干净、达标后回填处置。

2.2.1 砷污染土壤筛分

清挖后污染土壤运入处置区域进行粗筛,粗筛后的污染土壤进行精筛处理,两种类型污染土壤分开处理。精筛采用专业筛分设备进行作业,筛分分级产生的粒径≥5 cm的污染渣块和粒径<5 cm的污染土壤分开堆置。筛分后的污染土壤进入后续修复处理单元依次处理,筛分出的大粒径渣块进行后续冲洗处理。

2.2.2 筛上物冲洗

表层大块混凝土(>40 cm)由卡车运至污染渣块暂存区堆置、冲洗。污染土壤筛分预处理后的渣块(5~40 cm)由筛分冲洗联合设备进行冲洗,冲洗完成后的渣块倒运至待检区域进行堆置待检。表层大块厚度为单层堆料,采用挖掘机搅动,平铺,然后用高压水枪进行冲洗,冲洗水和大块混凝土比例按照1:0.2进行。冲洗过后的清洁渣块,由转载机进行场内物料倒运,每批次清洗渣块量约5~8 m3左右,冲洗时间不少于15 min。冲洗水和渣块比例按照1:1进行,细渣块由待筛分设备上层布料达到一定厚度后暂停筛分,启动冲洗工序。冲洗后的干净渣块直接运输至渣块待检场堆置,待采样验收合格后回填处置。

2.2.3 冲洗污水、污泥处理

冲洗污水:渣块冲洗过程中产生的污水由冲洗区四周挡水墙汇集至洗石废水沉淀池中。经沉淀后上清液可回用至渣块冲洗,如沉淀出水水质不适用于渣块冲洗,则进入污水处理站统一处理。处理后符合城市杂用水标准的作为洒水降尘使用。

污泥处理:污水处理站及沉淀池产生的污泥,砷污染渣块冲洗产生的污泥与砷污染土壤一起运输至水泥厂进行水泥窑协同处置。

2.3 砷污染土壤水泥窑协同处置

水泥窑协同处置技术充分利用了水泥回转窑内的高温、气体停留时间长、大的热容量、无废渣排放、较好的热稳定性、碱性气氛等特点,把污染土壤作为水泥生料的一小部分制成水泥,在生产水泥熟料的同时,煅烧固化处置污染土壤[1]。首先对砷污染土壤进行预处理,保证土壤颗粒破碎小于50 mm的土块,并且含水率≤20%,然后将满足要求的砷污染土壤运至水泥厂喂料仓,利用水泥厂新型干法水泥窑及原有水泥工艺,将砷污染土壤与其余生料平摊混合,砷污染土壤以1~3%的添加比例与生料进行配伍及烘干后喂入生料磨处,经窑高温焚烧处理受污染土壤,降低污染物活性,最终成为成品水泥。

2.4 表层阻隔管控面施工工艺

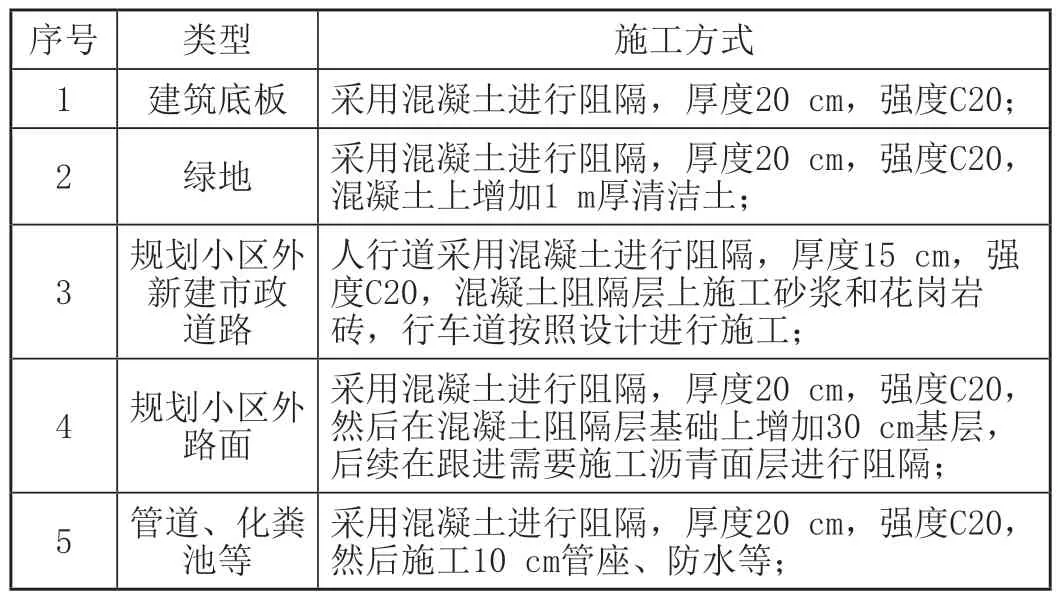

覆盖阻隔技术是指为了阻止污染物以固态或气态的形式与周围环境接触、控制其暴露或迁移的环境风险,在地面或污染土壤层上构筑地面阻隔系统[2]。水平覆盖系统或水平覆盖层被称之为表层阻隔。整个地块深层污染区域均需采用表层阻隔的方式进行风险管控,整个地块主要分为表面部分和地下部分,表面部分包含路面、绿化带和建筑底板;地下部分包含管道、承台等。具体各区域类型管控面施工方式如下:

表1 管控面施工方式

3 结论

本地块砷污染特征呈现污染面积大、污染深度深(0~18 m)但污染迁移性弱的特征。若采用异位挖出修复技术,施工工期、费用、难度将大大增加,施工过程风险和安全隐患也难以掌控。因此本地块深层砷污染土壤后续风险管控采用原位表层阻隔的方式进行管控,而场地后期开发利用涉及开挖扰动的浅层砷污染土壤采用异位水泥窑协同处置技术。

针对本地块的砷污染情况、水文地质条件及后期场地规划开发利用情况,砷污染土壤采用水泥窑协同处置、表层阻隔技术联合应用修复治理。水泥窑协同处置、表层阻隔技术联合应用修复技术可大大地缩短工期、减少修复费用、降低施工风险,是一种现实工程实施中可行的、高效的联合修复技术,值得类似的工程推广实施。