贵州农业文化遗产地生态旅游发展路径研究

2021-12-18肖越

肖 越

(贵州社会科学院历史研究所,贵州 贵阳 550000)

前言

农业文化遗产是指人类与其所处环境长期协同发展中,创造并传承至今的独特的农业生产系统,拥有丰富多样的农业生物、传统的农业知识与技术体系,以及极具特色的生态文化景观。我国农业文化遗产地是在特殊脆弱的生态环境中,依托传统的农业文化系统,地处偏僻、经济落后、条件艰苦的规模小而分散的村落。其发展旅游是动态保护农业文化遗产的途径。

目前,贵州省约有28处具有国家级潜力的农业文化遗产,有4项入选中国重要农业文化遗产名录,1项入选全球重要农业文化遗产。就全国比较而言,贵州农业文化遗产资源总量和重要农业文化遗产的认定数量排名靠后。贵州现有426家A级景区,而依托农业资源的旅游景区约15家,仅占3.5%,可见贵州农业文化遗产旅游资源的开发利用程度不高。因此,在乡村振兴的时代要求下,贵州作为山地农耕文化特色明显的农业大省,迫切需要加大农业文化旅游资源开发力度,充分发挥农业文化遗产的生态经济价值、社会文化价值、科研教育价值,激发生态旅游的带动作用,促进农业文化遗产地经济效益、社会效益、生态效益的有机统一。

1.贵州农业文化遗产地旅游发展状况

据初步调查,贵州4处中国重要农业文化遗产分别位于从江侗乡、锦屏县、贵阳市花溪区、安顺市。是中国重要农业文化遗产地,具有代表性,旅游开发历程较长,本文将以此4处遗产地为代表进行重点分析。

1.1 贵州农业文化遗产地主要提供具有民族色彩的乡村旅行体验

从江侗乡主要以梯田风光、稻作种植捕鱼养鸭等农耕体验而著名;花溪久安乡以茶田风光、茶文化休闲体验、久安千年茶等为旅游核心吸引物;安顺屯堡以石头构建的民居、“尊时守位、精耕笃俗”的农耕文化,鲍家屯村水利改造工程等为核心吸引物;锦屏推出自然森林氧吧,并融合山地农林文化。

1.2 贵州农业文化遗产旅游发展的基本形式为休闲农业旅游和大众观光游

旅游产品为:观光型产品,体验型产品,求知型产品。从江侗乡旅游产品内容包括稻作梯田观光游,农业生态园观光体验游,农耕博物馆研学游,侗族民俗风情体验游,农家乐民宿等。花溪久安乡旅游产品为茶园观光游,安顺屯堡旅游产品主要为屯堡文化,锦屏旅游产品为自然森林休闲度假游。

2.贵州农业文化遗产地旅游发展存在的局限性

2.1 旅游开发深度不够,游客逗留时间短

在中国重要遗产数量方面,湖南共有8处、云南7处、四川7处,而贵州只有4处,排名相对靠后。比对现存的26处农业文化遗产资源,可见贵州国家级农业文化遗产的申报和认定工作的积极性不够,在2019年旅游总收入和旅游接待人数上(如表一),得知贵州农业文化遗产地排名处于比较劣势,贵州省仅为云南省和四川省的1/2。由此可见,旅游者在贵州农业文化遗产地的逗留时间短,旅游消费不足。侧面反应遗产地旅游产品内涵挖掘深度不够,多元化能力,吸引力不足,旅游产业链条短,农文旅融合层次低。

表一 四处遗产地旅游经济效益分析

2.2 产业融合不足,旅游带动力不强

贵州从江主要采用休闲农业和观光旅游等方式。云南元阳采用“一产助推旅游、二产服从生态、三产激活全局”生态模式,充分将农业与旅游产业融合,开创出了“稻鱼鸭”综合生态种养、梯田文化旅游、红米产销等模式。四川郫都采用新型“特色镇+林盘+”模式,整合景区、产业园、农业园区等农业旅游资源,促进三产融合发展。湖南新化紫鹊界梯田采用全域旅游模式,发动“全民兴旅”,促进“全业融合”,将文化旅游产业打造成为“带一接二引三”的“首位经济”。相比较而言,贵州农业文化遗产地发展方式较为单一,产业融合不足。

贵州从江产业结构比例为19.92:10.48:38.06,云南元阳24.7:22.1:53.2,湖南新化19.9:29:51.1,四川郫都4.5:34.6:60.9。从产业结构比例来看,从江的第三产业占比低于其他三省,可见旅游对服务业经济发展带动能力较弱。

2.3 旅游基础设施建设不足,旅游品牌效应还有待提升

比对贵州从江、云南元阳、湖南新化、四川郫都,贵州农业文化遗产的基础设施的建设层次低,还停留在外省的交通上,通信停留在30户以上自然寨4G覆盖率达100%,在村落风貌,商业设施及传统农业遗产保护利用等方面还有待更多举措出台并实施。在旅游品牌建设和对外宣传交流方面,贵州从江只拥2020中国净水百佳县市,全国双拥模范城(县),与旅游无直接关系。而云南元阳哈尼梯田景区列入国家5A级旅游景区创建名单,元阳县被认定为省级旅游扶贫示范县、示范乡、示范村,其中阿者科村获“全国乡村旅游重点村”殊荣,入选“摄影发现中国”十大景观。云阳的旅游宣传已与国际接轨,旅游品牌影响力大。湖南新化紫鹊界梯田系统被列为世界灌溉工程遗产,国家AAAA旅游景区、国家级风景名胜区、国家自然与文化双遗产、国家水利风景名胜区并申报吉尼斯纪录等,都取得了较好的旅游品牌建设成就。相较而言,贵州农业文化遗产地还需提升旅游基础设施,打造“多彩”旅游品牌。

3.发展生态旅游符合农业文化遗产“保护”与“发展”的双重要求

3.1 生态旅游范畴与农业文化遗产动态保护理念一致

生态旅游范畴整合了保护、社区和教育三个方面,是在自然区域内保护环境,维护当地居民福祉,并且包含讲解和教育的负责任的旅游模式。它着重强调环境可持续性、生物多样性保护,获得当地社区赋权和认识自然文化社会。这些理念与农业文化遗产的动态保护与发展理念相一致。

3.2 生态旅游管理体系与农业文化遗产管理办法相符合

生态旅游管理体系包含以下几方面:评估环境影响现状,建立循环经济,创造区域附加值和促进社会经济发展,协调利害相关人和建立管理平台等方面。这些内涵与原农业农村部发布的《中国重要农业文化遗产管理办法》的条例是相符的。

3.3 生态旅游与贵州“大生态”时代要求相契合

2017年,贵州正式将“大生态”作为第三战略行动,“十三五”期间,生态旅游产业体系逐步完善,环境教育功能逐步提升,这为农业文化遗产地发展生态旅游提供了政策和产业基础。“十四五”规划期间,贵州将“生态建设迈上新台阶”作为主要目标之一,将大力推进农业现代化、旅游产业化。这为农业文化遗产地发展生态旅游提供了更大的契机。

农业文化遗产地发展生态旅游,既可以调整和优化农业文化遗产地产业结构,促进产业融合,增加农民收益、提升旅游发展质量,又可以提高农民对农业文化遗产价值的认识及主动保护的意识,优化生态环境,提升农民幸福指数。因此,发展生态旅游符合农业文化遗产“保护”与“发展”的双重要求。

4.贵州农业文化遗产地生态旅游的开发路径

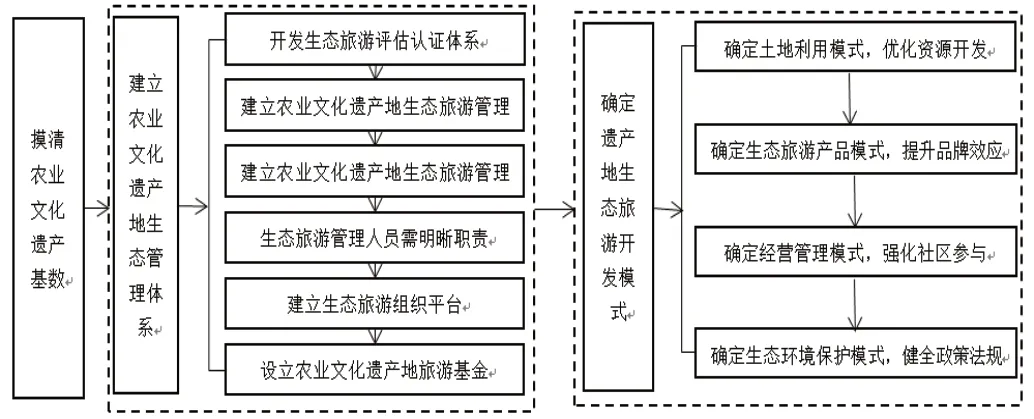

图1 贵州农业文化遗产地生态旅游的开发路径图

4.1 全面摸清农业文化遗产底数,打牢生态旅游发展基础

农业部门需重视农业文化遗产的挖掘,制定完善的普查方案,联合各界专业人士壮大调研队伍,做好技术指导和咨询工作,全力开展全省普查活动,摸清各市(州)的农业文化遗产数量、基本概况和区域范围,从而为农业文化遗产地发展生态旅游奠定基础。

4.2 建立农业文化遗产地生态旅游管理体系

4.2.1 开发生态旅游评估认证体系

认证体系包括自然遗产、生物多样性和野生生物文化遗产、物质流管理、能源管理、综合水资源管理、综合资源管理等9项评估指标,用以农业文化遗产地在短期、中期、长期的活动中进行持续监测和评估。

4.2.2 建立农业文化遗产地生态旅游管理机构

日本遗产地各相关市、町成立了建立区域水平上的专门管理和协调机构、智力政府成立了专门的指导委员会。因此,建议由省文化旅游厅、省农业农村厅牵头,协同其他部门成立“贵州省农业文化遗产保护领导小组 ”,负责任命省级生态旅游管理人员,识别并组织其他行业部门的利害相关人参与生态旅游,设立生态旅游基金,实施和监督生态旅游认证体系,包括外部核查进行生态旅游市场推广。

4.2.3 生态管理人员需明晰职责

应当做到建立生态旅游管理系统,吸引生态旅游投资,评估与评价相关数据、促进可再生能源的应用并鼓励节能措施,与当地利害相关人及决策制定者开展合作,与公众密切联系等方面工作。

4.2.4 建立生态旅游组织平台

该平台需包括遗产地所有利益相关者。例如,其他相关政府部门代表、各个层级生态旅游管理人员、农户、行业机构代表、研究机构,旅游企业代表等,从而促进跨行业、跨机构的沟通与合作,并提供其成员定期培训和教育,社区居民可自发地设计、销售和宣传本地产品。

4.2.5 设立专门的农业文化遗产地生态旅游基金

此基金用于帮助农业文化遗产地满足贵州省生态旅游管理体系的各项标准。由于市场和公众利益的特色,生态旅游基金应当由国有企业按市场化手段运作,受政府的监管,并且投资也应当符合农业文化遗产地生态旅游认证体系的要求,并以周转基金的形式运转,从而保持基金的市场化和持续性。

4.3 确定遗产地生态旅游的开发模式

4.3.1 确定土地利用模式,优化资源开发

借鉴加拿大功能区划模式的保护措施,并结合贵州农业文化遗产地的实际情况,划分为生态保护区、游憩缓冲区、游憩密集区、外围拓展区等4个区域。生态保护区主要保护农业文化遗产地原生环境,保持生物多样性,维持生态环境,可建设“生态博物馆”;游憩缓冲区农业文化遗产地生态保护区外的、部分科学研究价值不大的农业景观以及民居和古建筑等,可适当开展以农事和民俗文化体验为主的休闲观光活动;游憩密集区外的非农业自然景观和人文景观部分,允许开展多种娱乐活动;外围拓展区可布置旅游基础设施。

4.3.2 确定生态旅游产品模式,提升品牌效应

充分利用遗产地的多彩的农业文化景观、社会人文景观、生态旅游资源,着重开发农业观光体验游、研修教育游、民俗文化陶冶游、自然山水休闲游、农业特色购物游等旅游产品。在产品的开发过程中,推出具有标志性的农产品,深度挖掘农耕文化与民俗文化,构建品牌化建设的现代化技术手段,开发具有专属性的精品旅游项目,带动全省农业文化遗产地的区域联动和文化联动发展,从而提升旅游产品品牌化效应。

国外农业生态旅游历史悠久而成熟,为贵州农业文化遗产地生态旅游产品的开发提供了可操作的经验。例如,爱尔兰的浓郁欧式风光的休闲观光型生态旅游、美国农场、牧场体验的务农型生态旅游,日本以春天播种和秋天收割为主的务农型生态旅游,欧洲内容丰富多彩的农家乐型生态旅游。

4.3.3 确定经营管理模式,强化社区参与

贵州农业文化遗产地可向肯尼亚学习其生态旅游发展的成功经验——在农业文化遗产地生态旅游开发过程中,紧密联系社区居民利益。因此贵州省要充分重视社区参与的力量,采用社区参与式管理机制,把具体的决策权尽量多地交给农户,让农民参与到生态旅游的规划管理、开发经营、遗产保护和利益分配中去。同时,地方政府需通过参与式管理,建立激励机制和利益共享机制,激发市场运作实体的潜能,实现政府职能由管理型向服务型转变,促进遗产地生态功能与经济价值的可持续性发挥。

4.4.4 确定环境保护模式,健全政策法规

贵州农业文化遗产的环境模式主要包括生态环境容量控制、生态环境质量监测、生态环境保护宣传。首先,需要从维护生态系统的整体性出发,对游客数量进行严格的控制,防止游览人数长期的或周期性的超越合理容量。其次,在旅游开发活动中实施遗产保护监测制度,对其环境影响监测和传统文化影响进行持续监测。最后,需要动用全社会力量,加强对旅游者、当地居民、开发商及旅游从业人员的环境保护教育宣传。

贵州还需健全政策法规,促进生态旅游长足发展。借鉴美国黄石公园完善的法律体系的成果经验,贵州要制定地方性政策法规,发布操作性强的管理规章,使生态旅游管理工作走上法制管理轨道。其次,严格农业文化遗产地建设项目审查审批,加强管理人员职业培训,对失职人员要追究责任。最后,对旅游者要强化旅游行为规范引导,对破坏生态环境、违反法规的人员,要予以行政或经济处罚以及思想教育。

结语

2019年、2020年、2021年中央一号文件,连续三年都明确提出,要保护好、利用好农业文化遗产。贵州是山地农业文化遗产资源丰富的地区,具有后发赶超的良好条件和宝贵机遇。有关方面应当把大力推动农业文化遗产地生态旅游高质量发展,加快形成旅游产业化新的增长极,摆在更加重要的位置。