甘肃省非物质文化遗产时空格局及旅游利用研究

2021-12-18田小波

田小波,胡 静*

(1.华中师范大学城市与环境科学学院,武汉 430079;2.中国旅游研究院武汉分院,武汉 430079)

非物质文化遗产(以下简称非遗)是活文化的传承和体现,是一个民族、地区的文化之根,对于传承传统文化,彰显区域文化特色,培养文化自信,保持文化原真性意义重大.非物质文化遗产与旅游休闲有着天然的渊源,伴随旅游业发展,非物质文化遗产成为旅游市场的一个重要补充,而旅游利用则成为活态保护非遗的重要途经[1].

从学界研究来看,国外学者从早期重视非遗概念及保护[2-3],后来关注非遗旅游动力机制[4-5],转向非遗旅游影响研究[6].国内研究集中在非遗资源保护挖掘[7],非遗资源旅游价值评价[8-9],非遗开发模式及优化策略[10-11]等方面.虽然有不少学者探讨了非遗资源的时空分布特征、影响因素及旅游利用[12-18],但是,已有研究对时空分布特征的基础性问题——非遗资源分类关注较少,基本沿用国家非遗名录分类标准,该分类以项目申报为导向,类型之间互斥性不强[19],对旅游利用视域下非遗资源的系统整合缺乏考虑.此外,在资源整合基础上,探索基于空间格局的非遗资源旅游利用尚需进一步拓展和实证检验.为此,本文以非遗的旅游活化利用为目标,依据非遗资源的特点及其在旅游发展中承载的功能,在借鉴前人研究[20-21]的基础上,将非遗资源梳理整合为5大类型,探讨基于5类资源时空格局特征的旅游利用方式.

甘肃地处西北内陆,是中华文明的发祥地之一,同时也是众多自然、人文要素的交汇区,省内定居有54个少数民族.甘肃独特的自然、人文环境不仅孕育了丰富的非遗资源,而且造就了非遗资源地域性、民族性特征突出,文化价值高,活态传承较好,开发潜力大的特点.甘肃非遗资源是中国非遗资源的重要组成部分,其中不少资源具有全国乃至世界意义.由此可见,甘肃发展非遗旅游具有得天独厚的资源优势和典型代表性,但是,在CNKI上检索发现,关于甘肃非遗旅游的研究相对较少,内容主要涉及非遗项目的保护、开发利用模式及空间分布等[22-24],对非遗与旅游的关联作用及利用研究鲜见关注.基于此,本文在系统整合非遗资源类型和分析各类资源时空演变特征的基础上,探讨旅游发展对非遗资源空间分布的影响,并据此提出 “类型整合+时空格局”的非遗资源利用方式,以期为甘肃非遗资源的活化利用提供参考.

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 GIS空间分析方法

1)最邻近距离.最邻近距离是表示地理空间中点状要素相互临近程度的指标.通过测定每个点与其最邻近点之间的距离,计算出这些距离的平均值,计算公式参见文献[25].

2)核密度估计.核密度分析是一种传统的点状要素空间分布的非参数估计方法,具体计算公式参见文献[26].

3)标准差椭圆.标准差椭圆可以用来汇总和表达地理要素的中心趋势、离散和方向趋势等空间特征.本文以标准差椭圆揭示不同批次非遗资源的空间演化趋势和方向,具体计算公式参见文献[26].

4)地理加权回归模型.地理加权回归模型(GWR)是一种局域回归模型,相对于传统的全局回归模型,该模型的优势在于能够对每个研究单元形成单独的估计系数,以反映处于不同地理位置时,变量对该区域的影响程度,并由此获得不同因素对解释变量影响的空间分异特征,具体计算公式参见文献[27].

1.1.2 旅游区位熵梯度 旅游区位熵可以量化反映非遗旅游资源的集中程度,体现其在更大尺度空间中的重要性,其定义为

Qij=(Gij/Gj)/(Gi/G),

式中,Qij为j地区i类非遗旅游资源的区位熵,i表示非遗旅游资源类型,j表示甘肃省某一市(州),Gij为j地区i类非遗旅游资源的数量,Gj为j地区各类非遗旅游资源的总量,Gi为全省i类非遗旅游资源的数量,G为全省所有非遗旅游资源的总量.当Qij<0.5时,非遗旅游资源非密集分布;当0.5≤Qij<1时,呈低密集分布;当1≤Qij<1.5时,分布较密集;当1.5≤Qij<2时,呈高密集分布;当Qij>2时,极核分布.

1.2 数据来源

本研究所需的非遗数据获取自中国非物质文化遗产网(http://www.ihchina.cn)和甘肃省文旅厅网站(http://wlt.gansu.gov.cn/).2006年至2017年,国务院、甘肃省人民政府分别公布四批国家级和省级非遗项目.数据统计中,扩展项目没有计算在内,截止2019年底,共获得省级及国家级非遗项目451项,以此为数据源.旅游总人数、旅游综合收入、A级景区数据通过《甘肃年鉴》(2019年)和2019年各市(州)国民经济与社会发展统计公报数据整理所得.数据处理中,非遗项目的地理坐标根据其位置信息在百度地图中批量获取,然后导入Arcgis软件进行空间分析,工作底图采用国家基础地理信息数据库中1∶400万甘肃省矢量地图.

2 甘肃省非遗资源类型结构与时空格局特征

2.1 类型结构特征

鉴于现有研究将非遗资源分类局限于项目申报层面,项目归属不尽合理等问题,按照前述分类原则及方法,将甘肃省非遗旅游资源整合为民间文学类、表演艺术类、工艺美术类、知识实践类和民俗节庆类(表1).从非遗资源的类别分布看,工艺美术类资源数量最多,共计169项,占总量的37%;其次是表演艺术类资源,计154项,占总量的34%;民俗节庆类资源79项,占18%;民间文学类资源33项,占7%;知识实践类资源16项,占4%.

甘肃非遗旅游资源类型分布差异明显,以工艺美术类和表演艺术类为主,二者合占总量的71%,民间文学类和知识实践类资源合计仅占总量的11%,民俗节庆类资源占比居中.由此表明,工艺美术类、表演艺术类占比最高,旅游利用已较为充分;民俗节庆类资源赋存状况较好,开发潜力较大,可进一步挖掘;民间文学类和知识实践类资源需要继续加强保护和整理的力度.

2.2 空间分布特征

2.2.1 总体空间分布 根据最邻近距离计算公式,利用ArcGIS 10.5空间统计工具中的Average Nearest Neighbor进行计算,测得非遗资源实际最邻近距离为12 118.445 052 m,理论最邻近距离为20 324.074 342 m,二者之比为0.596 26<1,由此表明,甘肃省非遗旅游资源呈集聚分布状态.

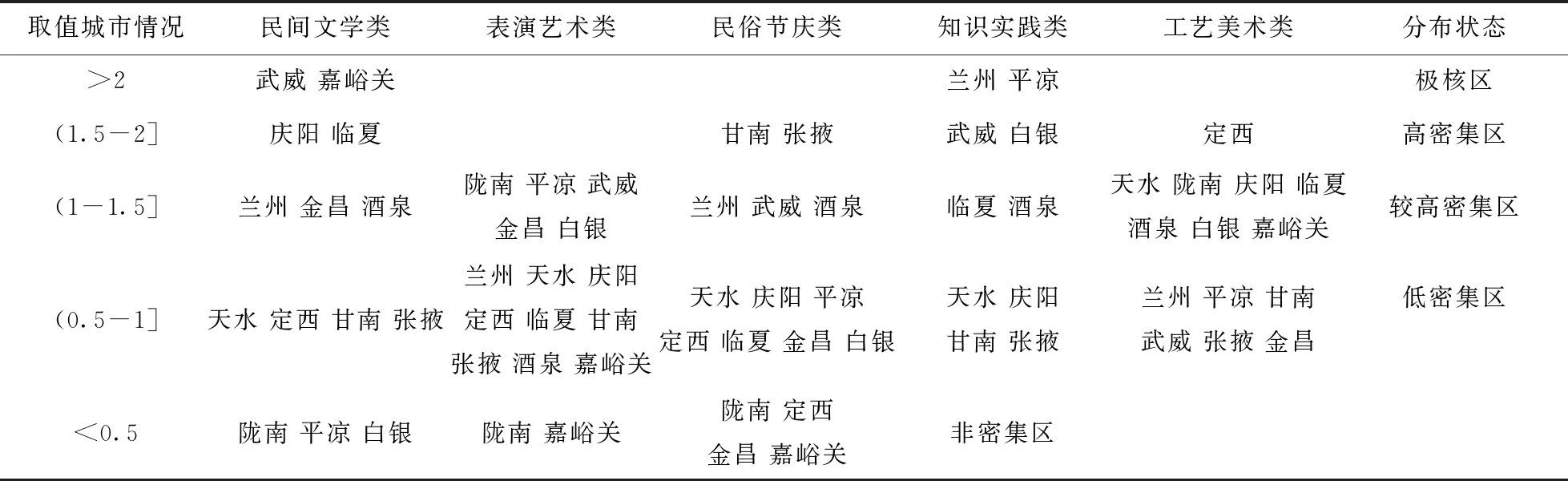

2.2.2 类型分布特征 根据核密度估计方法,利用ArcGIS 10.5 Spatial Analyst模块中的Kernel Density工具进行估计,经过多次调试,选择搜索半径为27 km,生成甘肃省总体和各类非遗资源核密度分布图(图1).

图1 不同类型非遗旅游资源核密度分析Fig.1 Kernel density analysis of different types of intangible cultural heritage tourism resources

分析图1可知,总体分布上,甘肃非遗资源形成1个极核区——兰州,4个高密度区——天水、临夏、甘南和庆阳,整体上兰州及以东地区的密度分布高于河西地区.类型分布上,民间文学类资源形成5大核心区,分别位于敦煌、嘉峪关、武威、兰州和庆阳,天水、金昌和甘南的部分地方形成次级核心区,甘肃民间文学的主要代表如河西宝卷、格萨尔、裕固族、东乡族等少数民族口头文学及陇东红色歌谣等主要位于上述地区;表演艺术类资源呈现“大分散、小集中”的特点,兰州、白银密集度最高,天水、平凉、庆阳和临夏次之,其余市(州)相对均衡;工艺美术类资源几乎全集聚于兰州及以东地区,河西地区密集度极低;知识实践类高度集聚于省会兰州,其余市(州)趋向市域中心城市分布;民俗节庆类资源除兰州、天水、酒泉外,分布较分散.

从非遗资源的上述分布特点可知,非遗资源的分布与文化积淀,交通便捷性,多民族聚居等因素密切相关,兰州是全省交通、经济、政治、文化中心,是区域物质流、信息流、人流的汇聚地和发散中心;天水、庆阳等陇东南地区是中华文明的重要源地,文化积淀深厚;酒泉、武威、张掖均是丝绸之路大通道沿线的重要节点城市;甘南、临夏自古以来多民族交融聚居,多元文化色彩浓郁.由此可见,在不同的主导因素作用下,上述地区的非遗资源密集度相对更高.

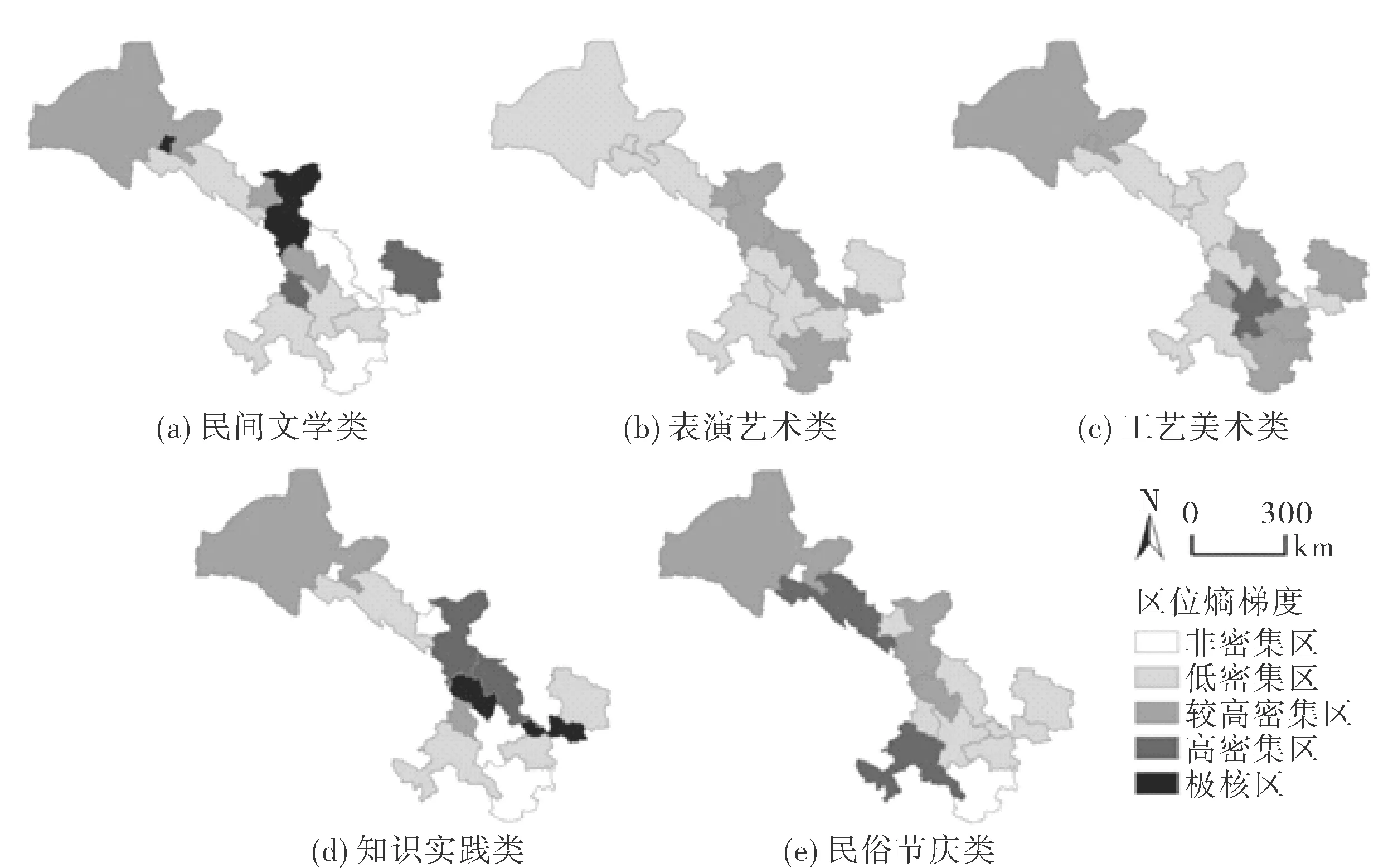

2.2.3 行政市域空间分布 以市(州)域为研究单元,通过旅游区位熵公式,计算得到甘肃省14个市(州)非遗资源区位熵(表2).同时,根据资源区位熵梯度划分标准进行可视化,将甘肃非遗资源划分为非密集区、低密集区、较高密集区、高密集区和极核区5级梯度(表3),并绘制各类非遗资源分布格局图(图2).

分析表2、表3和图2可知,市域层面,甘肃省不同类型非遗资源梯度分布特征明显.民间文学高梯度区主要位于武威、嘉峪关、临夏和庆阳,武威的河西宝卷和临夏回族的民间故事、说唱都是甘肃乃至全国极具代表性的民间文学类型,是根植于两地自然与社会经济环境上人地相互作用的产物.庆阳是陕甘宁革命根据地的核心区,作为革命老区,拥有全省独一无二的红色文化土壤,因此其红色歌谣在甘肃民间文学中极具代表性;表演艺术类资源梯度张力较小,以低密集区和较高密集区为主,武威、平凉和陇南密度分布相对较高,这主要与其自然环境的复杂性,传统文化的多样性和良好的传承密切相关;甘南、张掖民俗节庆类资源密集度最高,一直以来,张掖、甘南分别是丝绸之路、唐蕃古道沿线的重要节点城市,汉族、藏族、裕固族、保安族等多民族聚居,创造了多元交融的民间节庆活动;知识实践类资源,兰州、平凉梯度等级最高,主要缘于兰州是全省医疗资源中心,医师、医疗设施、服务水平等居于全省领先地位.平凉自然条件优良,中药材资源丰富,不仅具备发展中医药产业的资源条件,而且在崆峒山道家养生文化的浸染和熏陶下,在实践中较好地传承发展了中医药理知识和诊疗技术;工艺美术类资源定西密度最高,其原因在于定西介于我国三大自然区交汇区和农牧交错带,是联通陇东、陇南和兰白地区的重要枢纽,由此兼容并蓄地吸收了临夏、甘南的少数民族文化,陇南、天水的农耕文化,白银、兰州的黄河文化,致使其传统手工技艺、民间绘画资源的富集.从非遗资源的梯度层级看,不同类型非遗资源梯度层级差异较大,民间文学类、知识实践类等内涵性资源梯度特征明显,各梯度区内均有资源分布.表演艺术类、民俗节庆类和工艺美术类等外显化资源梯级特征较小,这与此类资源区位熵差异小,分布相对均衡有关.

表2 甘肃省非遗旅游资源区位熵Tab.2 Location entropy of the intangible cultural heritage tourism resources in Gansu Province

表3 甘肃省非遗旅游资源区位熵梯度划分Tab.3 Gradient division of location entropy of the intangible cultural heritage tourism resources in Gansu Province

图2 不同类型非遗旅游资源区位熵梯度分布Fig.2 Location entropy gradient distribution of different types of intangible cultural heritage tourism resources

2.3 时序格局分析

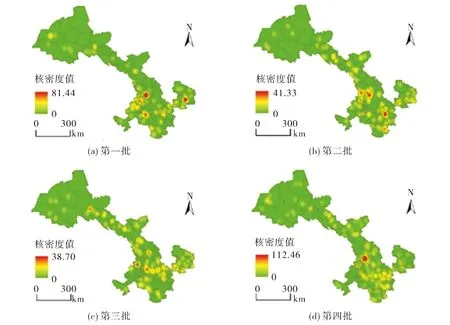

从2006年至2017年底,国务院及甘肃省政府分别公布四批国家级和省级非物质文化遗产名录,为了剖析甘肃省非遗资源分布的趋势及方向特征,本文借助核密度估计和标准差椭圆量化动态地揭示其时空演化过程(图3).

图3 不同批次非遗资源核密度图Fig.3 Kernel density of different batches of intangible cultural heritage resources

分析图3可知,甘肃省四批非遗资源时空演化特征各不相同,第一批非遗资源高度集聚于兰州、临夏、甘南、庆阳和岷县,其余地市分布零散;第二批资源相对分散,整体沿陇海-兰新线延展,其中兰州、天水密集度最高;第三批资源扩散趋势更加明显,地域范围更大,呈现沿地级市和部分县城集聚的特点;第四批资源密集度迅速提升,兰州是唯一的极核区,其余地市较为均衡.不同市州演变过程各异,总体上呈现稳定增长、波动增长、“高开低走”三种类型,稳定增长型包括嘉峪关、张掖、金昌、武威、白银、定西、庆阳;波动增长型有酒泉、兰州、天水、平凉和陇南;“高开低走”型主要指甘南和临夏.

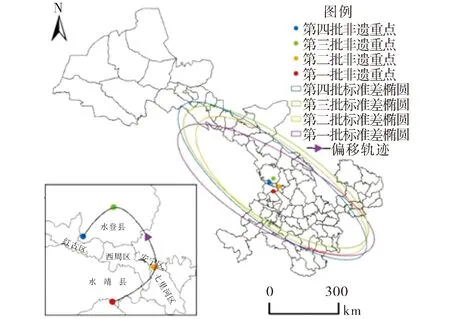

通过标准差椭圆分析可知(图4),4批非遗资源呈现由东北-西北-西南的转移趋势,第一批非遗资源重心位于临夏州永靖县一带,第二批非遗重心移至兰州市安宁区,第三批和第四批重心均位于兰州市永登县,旋转角接近6°.标准差椭圆主轴先变小再变大(表4),说明非遗资源在主要方向分布上出现极化,非遗空间分布的方向性越发明显,整体上经历了先集中再分散的演变过程,原因在于前两批非遗资源中,兰州、天水、临夏等市州占比高,密集度也高,导致全省非遗分布趋于集中.随着时间的推移,后两批非遗资源在河西地区扩散明显,相对降低了河东地区的密集度,使得全省非遗资源分布趋于分散.

图4 不同批次非遗资源标准差椭圆及重心分布Fig.4 Standard deviation ellipse and center of gravity distribution of intangible cultural heritage in different batches

表4 不同批次非遗的特征椭圆参数Tab.4 Characteristic ellipse parameters of different batches of intangible cultural heritage

3 非遗资源旅游化利用分析

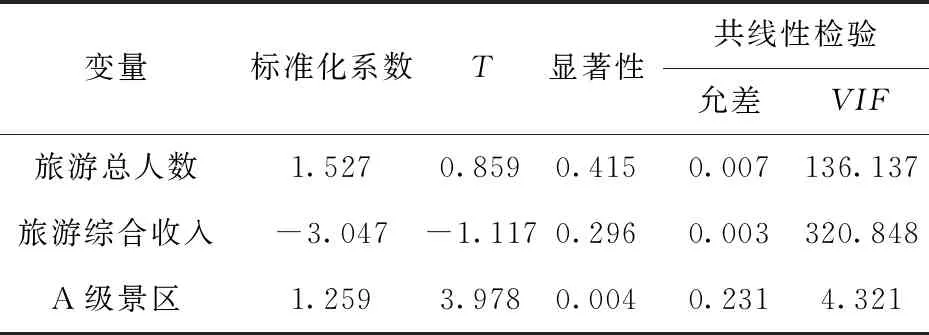

为了探讨非遗资源与旅游发展之间的空间关联作用,文章首先以2018年甘肃省各市(州)旅游相关数据与非遗项目进行OLS分析,以识别影响非遗资源分布的旅游因素.经检验发现(表5),旅游总人数、旅游综合收入均未通过显著性和共线性检验(一般认为,VIF<10且允差大于0.1时自变量之间无共线性),仅A级景区数量通过检验,因此,本文以A级景区数量作为代表旅游发展的因素在下文中与非遗资源的分布进行空间回归分析.

表5 旅游发展要素与非遗资源分布的OLS分析Tab.5 OLS Analysis of tourism development factors and distribution of intangible cultural heritage resources

3.1 甘肃省非遗资源分布与旅游发展的相关性分析

A级景区作为发展旅游业的资源依托和空间载体,其数量规模不仅仅是量的表征,同时也内含景区的等级差异和质的高低,可以反映地区旅游业发展的水平差异,因而以A级景区数量表征旅游发展水平,具有较好的代表性和解释力.因此,本文选取甘肃省各市(州)2018年A级景区数量作为代表影响非遗分布的旅游因素,通过地理加权回归模型探讨不同市(州)旅游发展对非遗资源空间分布的影响.

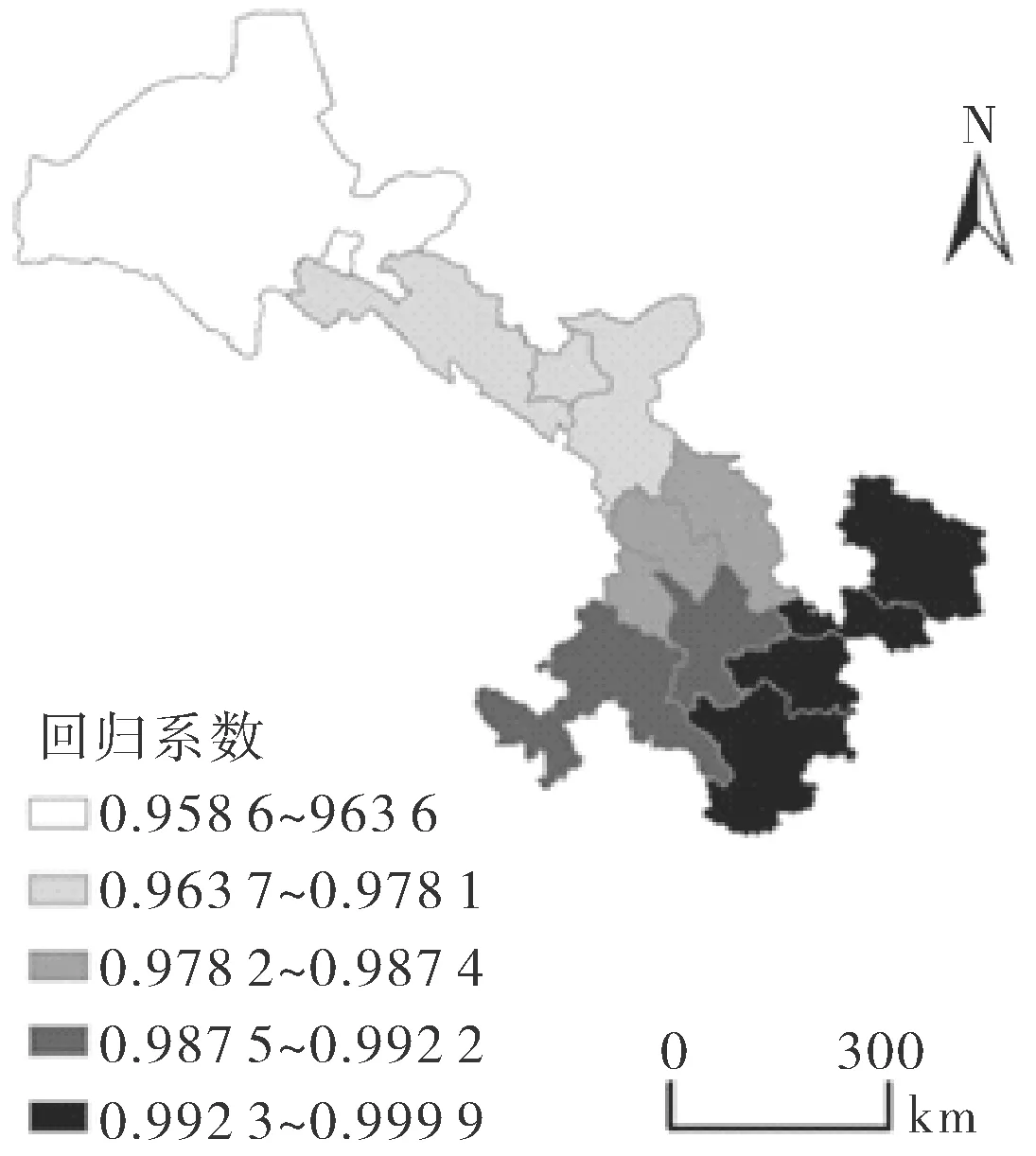

分析结果显示,A级景区数量(表6)与非遗资源空间分布的回归模型拟合度较好,为0.698,说明所选旅游发展要素能够解释非遗资源近70%的空间分异.为了直观展现其空间分异特征,文章运用Arcgis 10.5对甘肃省14个市(州)的回归系数进行可视化表达(图5).

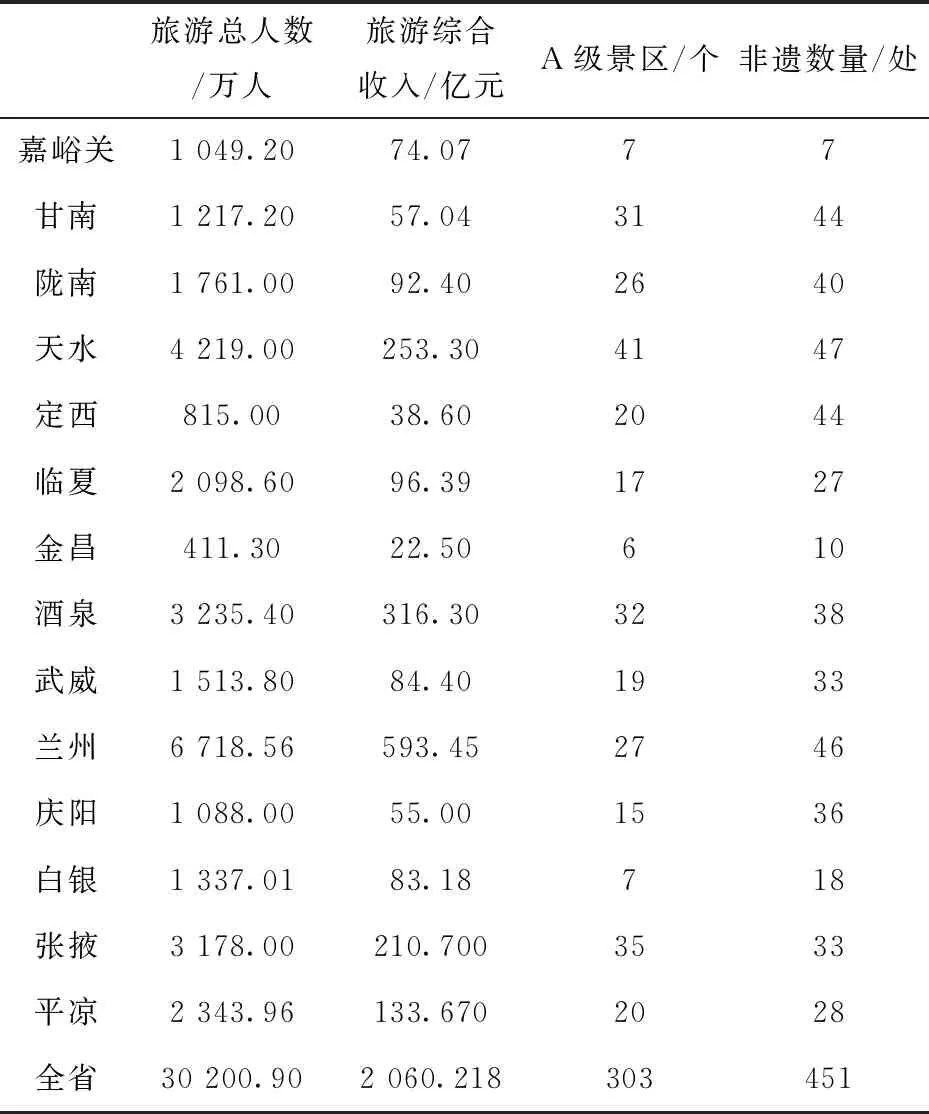

表6 2018年甘肃省各地市非遗资源与旅游相关数据Tab.6 Related data between intangible cultural heritage and tourism in Gansu Province in 2018

旅游发展与非遗资源的回归结果中,A级景区系数呈正向影响,即某地市A级景区数量的增加有利于提高该市非遗资源量.分析图5可知,甘肃省A级景区数量对非遗资源分布的正向影响作用由西北向东南递增,回归系数平均值达到0.98.河西地区回归系数整体小于河东,其中,酒泉回归系数最小,陇南最大.这一趋势说明,陇东南地区A级景区发展对非遗资源利用更为充分,而河西地区相对不足.

图5 旅游发展与非遗资源分布回归可视化表达Fig.5 Regression visualization of tourism development and intangible cultural heritage resources

3.2 基于“类型整合+时空格局”的非遗资源旅游化利用

基于对非遗资源类型结构特征、空间分布及其与旅游发展之间关联作用的分析,为进一步提升甘肃非遗资源的旅游利用水平,现提出如下措施.

3.2.1 系统整合非遗资源 甘肃非遗资源的原生文化空间及传承发展载体主要在生境闭塞的农村地区,在政策灵活性不足、资金投入欠缺、社区居民被动参与的约束下,目前的保护方式仍显粗放,资源产品化利用方式单一,活化利用水平较低,代际传承难以为继.从旅游利用角度讲,非遗是文化遗产的重要组成部分,具有极高的旅游价值,以资源保护传承为基础,通过旅游活化促进非遗可持续发展,是开发非遗的核心追求,因而旅游化利用的前提便是系统整合非遗资源,其关键在于按照旅游资源分类要求和价值潜力梳理非遗项目,建立系统的资源分类体系和数据库,并根据申报项目的变化进行动态管理和监测.应优先对濒临失传的,传承难度较大的非遗资源进行整理和保护,例如可优先考虑对甘肃“老少边穷”地区的非遗资源加大资金投入力度,加强摸底调查,尽快将其纳入非遗保护范围,同时积极推动其申报非遗名录.在旅游发展中,要根据非遗资源的功能属性和地域分布情况适当整合部分资源以实现非遗资源全面高效利用.此外,有研究表明,并不是所有非遗资源都适合开发成旅游产品[20],因此在全面考量资源的开发利用条件和市场需求特征的基础上,以整理后储藏的形式保护非遗资源,对不少非遗资源,特别是内涵性资源而言是当前非遗利用中无奈又可取的重要方式.

3.2.2 梯度开发非遗资源 上文分析发现,甘肃非遗资源客观存在梯度分异,为此,在旅游发展中应借助梯度力的作用,推动甘肃非遗资源形成整体均衡的发展格局.在非遗资源富集,旅游利用价值大的高梯度区,例如兰州、天水等市,提炼塑造甘肃非遗旅游品牌,打造非遗旅游核心区——兰州,以兰州太平鼓、黄河水车制作、羊皮筏子等为核心资源塑造“河”文化主题非遗区.同时,构建天水、酒泉、甘南三大副中心,分别依托伏羲文化、边疆文化和少数民族文化展现农耕文明、西域文明和游牧文明的独特魅力,主副中心通过陆上丝绸之路文化通道连接,并向周围低梯度地区辐射扩散,形成甘肃非遗旅游整体发展格局.此外,在回归分析中发现,陇东南地区A级景区的发展有效促进了非遗资源的开发保护,河西地区促进作用相对较弱,应进一步探索景区和非遗资源融合开发的具体模式,例如通过景区+社区居民的开发模式,将景区作为其原生文化空间的有机组成部分,通过非遗要素的嵌入,提升景区旅游产品的文化内涵,加强非遗资源的旅游化利用,提升旅游发展“反哺”非遗资源保护开发的能力.

3.2.3 “内容+形式”“前后台”相结合的非遗资源利用 由于五类非遗资源特点各不相同,民间文学类和知识实践类资源内涵性强,直接利用难度大,需加大文化价值挖掘力度,探索与其他资源的系统结合及协作开发,是“后台支撑型”资源.这两类资源梯级差异特征明显,因此,在资源外显化基础上,彰显地域比较优势,打造特色突出、优势明显的非遗产品是利用的主要目的和方向.具体而言,可通过加强宣传力度,培养居民和游客对传承保护民间文学的兴趣和自信心;通过借鉴丝路花雨等成熟的舞台剧,加强民间文学的舞台化展现;此外,也可探索研学旅游或影视旅游.知识实践资源(以中医药为主)可结合地区资源特色发展康养、研学旅游,或开发成特色旅游商品.

工艺美术类、表演艺术类、民俗节庆类资源展示性、参与性强,旅游体验好,基本可为旅游发展直接利用,可作为“前台展示型”资源.但是,此类资源各市州间梯级差异较小,比较优势不明显,应谨防非遗产品的盲目复制和模仿.具体而言,工艺美术类可重点打造旅游商品,如甘南、定西洮砚,陇东刺绣、剪纸,甘南唐卡等,也可开发主题公园和特色工艺体验区.表演艺术类、民俗节庆类应以传统和现代节庆(如,“一会一节”、伏羲文化节)为依托,借助多元营销推广平台和国家向西开放的战略契机,进一步提炼主题,加强针对性营销,塑造甘肃非遗旅游整体品牌形象.需要指出的是,此类资源的旅游利用,应注意“舞台真实”和本真性之间的关系,把握好旅游利用的“度”,合理控制客流量,谨防过度商业化.

总之,“前后台”资源相互关联,不可偏废其一,二者通过旅游活动实现保护和利用的平衡,高质量非遗旅游产品的推出是“前后台”资源有机组合的结果.

4 结论与建议

4.1 结论

从旅游利用视角出发,将非遗旅游资源系统整合为5种类型.通过GIS 空间分析方法,研究了5类非遗资源时空分布特征,提出了甘肃非遗资源旅游化利用方式,得出如下结论.

1)旅游利用视角下甘肃非遗旅游资源包括民间文学类、表演艺术类、民俗节庆类、知识实践类和工艺美术类,5类资源结构差异特征明显.工艺美术资源占比最高,挖掘较为充分,表演艺术资源优势明显,民间文学资源和知识实践资源需加强挖掘和保护力度.

2)甘肃非遗旅游资源在省域尺度上呈集聚分布状态,主要集聚于陇中、陇东和陇南,这与交通主轴线贯穿、深厚的文化积淀和多民族聚居密切相关.市域层面,各类非遗旅游资源梯度分布特征明显,但各市(州)分布特征各不相同,总体上,天水、兰州、酒泉、甘南等地非遗旅游资源梯度等级较高.

3)时序格局上,非遗资源数量规模稳定增长,但不同批次非遗资源在各市州的分布各不相同,第一、第二批非遗资源主要集中在兰州、天水、酒泉、定西、甘南等地,第三、第四批非遗资源河西地区的占比明显提升.整体上,非遗资源经历了先集中后分散的演变过程,各市州呈现出稳定增长、波动增长和“高开低走”三种类型.

4)旅游发展对非遗资源的空间分布有着显著的影响,其正向影响作用由西北向东南递增.通过分析旅游发展与非遗资源之间的相互关系,提出了系统整合资源,梯度开发资源,“内容+形式”“前后台”相结合的非遗资源旅游开发策略.

4.2 建议

针对目前甘肃省非遗资源利用情况,并结合当下文旅融合发展的具体实践,现提出一些甘肃非遗旅游利用的建议,具体如下.

1)以非遗传承人为核心,转变非遗文化财产观念.非遗是一种历史传承、群体共育共享的文化,非遗传承人是保护传承非遗的主体,但是目前甘肃许多非遗传承人没有意识到非遗的公共文化财产属性,多将其视为私有财产,也没有从文化传承发展的高度,切实承担起非遗传承的历史担当和使命,将关注的焦点放在非遗资源开发带来的经济收益.因此,在非遗旅游利用的实践中,甘肃省首先应该加大对非遗传承人公共文化财产观的培训,明确传承人是延续文化传统的志愿者的定位,同时在全社会开展非遗公共文化财产观念宣传,增强民众保护非遗、参与非遗发展的权力和信心.

2)以活态保护为关键点,探索非遗保护传承路径.非遗保护传承的对象具有“非物”属性,它指的是人们的生活方式,这种生活方式被一代代的关注、守护和传承,会持续发展下去.虽然非遗在传承中会有变异,不断同时代价值相融合,但是只要它没有转化为他种事物,旅游业就可以开发利用.因此,非遗利用的关键在于活态性保护,我们要探索传统的师徒制、正规的学校教育、国家扶助制等多条非遗保护利用途径.在地域上,要注重陇东南非遗资源富集区与河西地区,汉族与少数民族地区之间非遗活态保护的平衡.

3)以文化消费为动力,塑造甘肃非遗产业品牌.当前,国家正在推进文旅融合发展,甘肃相关政府部门也出台了很多扶持非遗项目的政策,例如建立非遗博物馆,非遗传承人工作坊,非遗扶贫项目等等,但是,总体上看,这些政策国家扶助的多,市场化运作程度还不高,非遗产品创新性不足,非遗文创产业竞争力较低,产业链条较短较窄,所有这些问题都要求我们要站在文化产品消费市场的角度,通过引进或者培育本土非遗企业,推动非遗产业的市场化进程,整合各类非遗产品,塑造甘肃非遗品牌.