持续性人文关怀护理在ICU患者护理中的应用

2021-12-18万秀芳

万秀芳

梁山县人民医院,山东梁山 272600

针对ICU患者所开展的传统临床护理工作以生理护理、症状监护以及预防并发症等内容为主,并没有给予患者心理状态、情感需求足够的关注[1]。对于ICU患者而言,ICU环境、情感支持情况、人文关怀、护理质量等均会对其生活质量、生命健康情况造成直接性影响[2]。近年来受到社会经济水平与医疗水平快速发展的影响,社会各界对ICU护理工作质量的关注度大幅度提升,同时也对护理工作提出了全新的要求[3],基于此,该研究选取2019年1月—2020年5月期间该院ICU收治的88例患者为研究对象,探究持续性人文关怀护理在ICU患者护理中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院ICU收治的88例患者纳为研究病例;根据患者住ICU的先后顺序分别以对照组、观察组进行归纳,每组44例;对照组患者住ICU期间接受常规护理,观察组患者住ICU期间接受持续性人文关怀护理。对照组男25例,女19例;年龄18~86岁,平均年龄(45.85±5.65)岁。观察组男27例,女17例,年龄16~89岁,平均年龄(46.35±5.45)岁。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①住ICU时间>1 d者;②意识清楚,医护功能配合度较好者;③患者及(或)家属对该研究知情授权。排除标准:①严重脏器疾病者;②精神疾病者。该研究由医学伦理委员会审核通过。

1.2 方法

对照组患者住ICU期间接受常规护理:对患者病情进行有效评估,密切观察患者各项生命体征,遵医嘱给予患者药物治疗,做好患者口腔、会阴、皮肤护理工作,定期协助患者翻身,做好机械通气、导尿管护理等。

观察组患者住ICU期间接受持续性人文关怀护理:①人文环境护理。护理人员需要为患者床位配备分隔帘,并尽可能降低仪器工作声音,避免患者产生恐慌、焦虑等心理;结合患者喜好布置病房,例如更换暖色床单被罩、分隔帘等,为患者营造一个舒适温馨的环境;日常应主动与患者沟通,问询其是否存在需求、不适情况等,并以既往病例给予患者鼓励,使其积极面对治疗[4]。②人文心理护理。护理人员需测评患者的心理状态,并在患者病历中详细记录负面心理原因,以此为参考为患者提供针对性心理干预,例如患者因担忧治疗效果而情绪低落,护理人员可以鼓励患者树立与病魔斗争的信心,提高治疗积极性等;若患者无法进行语言交流,护理人员可以通过安抚性动作、鼓励式表情给予患者情感支持[5]。③交接人文护理。患者可转入普通病房后,护理人员应叮嘱患者在后期的治疗中仍需保持稳定的心态,避免因情绪大幅度波动影响病情;转运过程中护理人员需要为患者提供保暖措施,避免受凉影响病情;完成转运后,护理人员应详细就患者情况与普通病房护士进行交接,例如用药史、并发症、需注意的事项等,以便后续护理工作有效开展[6]。④人文家庭护理。护理人员需要具备共情能力,了解患者家属的内在需求,在家属探视的时候热情接待,为其营造良好的病房环境,尽可能满足合理要求;同时详细且耐心地讲解疾病、护理相关知识,提高家属对护理人员的信赖以及护理工作的理解;叮嘱家属给予患者情感支持,帮助患者树立治疗信心,提高护理依从性。⑤人文出科护理。患者出科时,护理人员需要平稳搬动患者,途中做好保暖措施,并叮嘱患者及其家属后续注意事项等;两周后需要电话回访,追踪患者的预后情况,并结合患者具体状态提供个体化护理指导。

1.3 观察指标

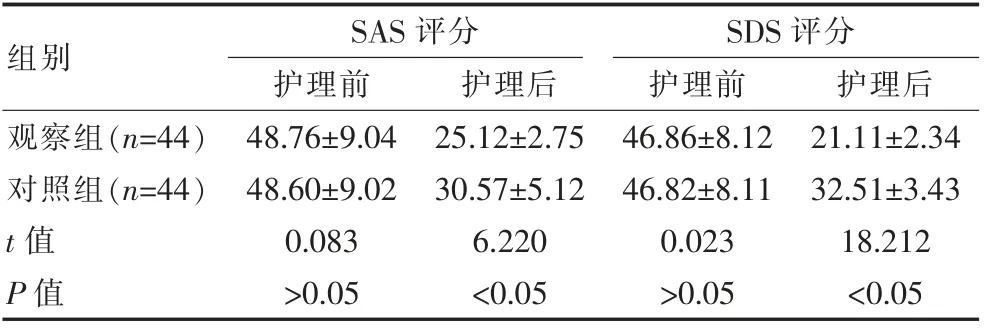

①参考焦虑自评量表(SAS)与抑郁自评量表(SDS)评估并对比两组患者护理前后的心理状态,所得分值越高表明患者的心理状态越差。

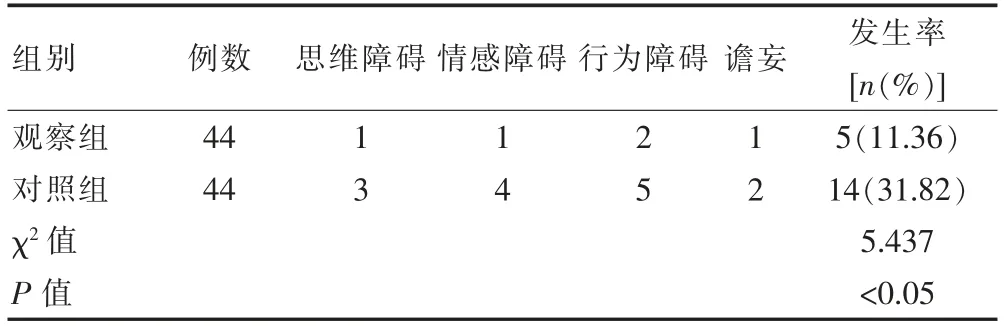

②记录并对比两组患者出现ICU综合征的情况,包括情感障碍、思维障碍、行为障碍、谵妄等。

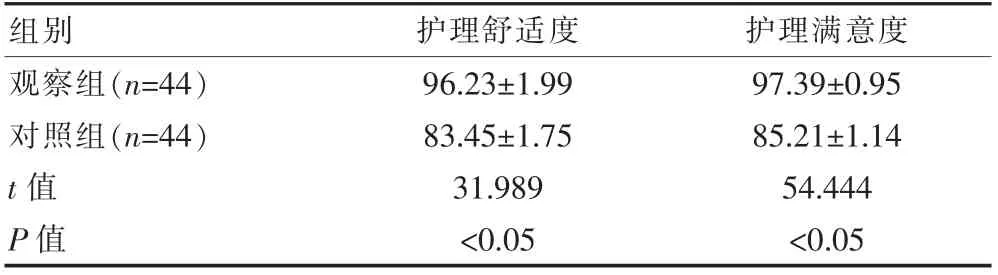

③通过该院自制调查问卷评估两组患者的护理舒适感与满意度,百分制,所得分值越高表明护理质量越好。

1.4 统计方法

2 结果

2.1 两组患者护理前后心理状态评分对比

护理前两组患者的SAS评分、SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),护理后,观察组患者SAS、SDS所得评分均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者护理前后心理状态评分对比[(±s),分]

表1 两组患者护理前后心理状态评分对比[(±s),分]

组别SAS评分护理前 护理后SDS评分护理前 护理后观察组(n=44)对照组(n=44)t值P值48.76±9.04 48.60±9.02 0.083>0.05 25.12±2.75 30.57±5.12 6.220<0.05 46.86±8.12 46.82±8.11 0.023>0.05 21.11±2.34 32.51±3.43 18.212<0.05

2.2 两组患者ICU综合征发生率对比

观察组患者ICU综合征发生率为11.36%,低于对照组的31.82%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者ICU综合征发生率对比

2.3 两组患者护理舒适度与护理满意度评分对比

观察组患者护理舒适度评分、护理满意度评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者护理舒适度与护理满意度评分对比[(±s),分]

表3 两组患者护理舒适度与护理满意度评分对比[(±s),分]

组别护理舒适度 护理满意度观察组(n=44)对照组(n=44)t值P值96.23±1.99 83.45±1.75 31.989<0.05 97.39±0.95 85.21±1.14 54.444<0.05

3 讨论

对于医院而言,ICU是针对危重症患者所提供的主要抢救、治疗场所,所以患者普遍具备“双快”特征,即病情进展快、病情变化快;此外还存在较多的并发症。所以ICU护理人员相对具有较大的工作量,且对护理知识、技能的需求较高。患者入ICU后,除昏迷等意识障碍者外,普遍会因病情、治疗等方面的担忧而产生负面情绪,例如焦虑不安、恐慌,甚至抑郁等,导致护理依从性较差,护理工作难以顺利地有效开展。面对这种情况,要求ICU护理人员需要密切观察患者的生理、心理改变情况,并针对基础护理无法满足的需求,通过更具有科学性、有效性的手段为患者提供个体化服务,以确保护理质量,为患者的治疗以及预后发展提供保障。

传统的ICU护理模式要求护理人员以抢救工作、监督监护指标为主,并没有给予患者心理状态足够的关注,导致护理质量始终无法达到预期标准[7]。持续人文关怀护理作为新型护理模式,要求护理人员始终秉持着以人为本的理念提供护理服务,始终对患者、患者生命、身心健康抱有高度的关爱、尊重与敬畏,立足于患者层面对护理工作进行思考、优化,确保可以为患者提供良好的关怀以及提供良好的隐私保护服务,以维护患者的身心健康;简而概之,该护理模式要求护理人员从疾病、环境、心理等方面为患者提供服务,确保护理工作可以满足患者一切合理需求,同时明确家庭对患者所具备的影响意义,做好家属护理工作,以提高患者的护理依从性,最终改善患者的治疗效果,帮助患者获取更好的预后质量[8-9]。

总体来说,ICU人文关怀护理是要求患者通过人道、人性观念围绕患者尽可能满足精神世界与生理健康需求的一种护理模式,因此需要贯穿于护理工作全程[10]。而就医学角度而言,人文关怀的体现点主要有两个,即医疗技术、护理服务质量[11-12]。

该研究结果显示:护理前观察组患者的SAS评分为(48.76±9.04)分、SDS评分为(46.86±8.12)分,与对照组(48.60±9.02)分、(46.82±8.11)分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,观察组患者SAS评分为(25.12±2.75)分、SDS评分为(21.11±2.34)分,均明显低于对照组(30.57±5.12)分、(32.51±3.43)分(P<0.05);观察组患者的ICU综合征发生率为11.36%,低于对照组的31.82%(P<0.05);观察组患者的护理舒适度评分为(96.23±1.99)分、护理满意度评分为(97.39±0.95)分,均高于对照组(83.45±1.75)分、(85.21±1.14)分(P<0.05)。提示为ICU患者提供持续性人文关怀护理,可以提高患者的护理舒适度,效改善患者的心理状态,降低患者出现ICU综合征的概率。这与陈艳丽等[13]的研究结果:实验组护理舒适度评分(92.05±4.32)分、护理满意度评分(95.46±3.29)分均高于对照组(85.74±5.28)分、(91.24±3.82)分(P<0.05),基本一致。

该研究中要求观察组护理人员从以下开展护理工作:①加强对ICU环境的护理,为患者营造舒适温馨的病房环境;②护理人员需要及时准确地把握患者的内在需求,以此为基础为患者提供人文心理关怀,并做好患者家属的关怀与指导工作,确保家属可以为患者提供足够的情感支持,使患者始终以积极状态面对治疗;③在将患者向普通病房转运的过程中,做好保暖措施,通过叮嘱的方式确保患者可以体会到足够的关怀,并做好与普通病房护士的交接工作,以便后续护理工作有效开展。由此可见,持续性人文关怀护理要求护理人员通过医疗技术缓解患者的生理性通腑,通过足够的关注、关怀缓解患者的心理负担,以此使患者以良好的状态、心态面对治疗,降低其出现ICU综合征的风险性,为其早期康复奠定良性基础。促使护理服务工作内容不断得到改进,护理人员越来越关注ICU患者治疗期间的心理状态,由此可见,在ICU护理期间融入持续人文关怀理念是发展的必然趋势,通过满足患者的内在需求改善心理状态,继而提高护理依从性,有利于患者获取更可观的治疗效果。

综上所述,为ICU患者提供持续性人文关怀护理,可以提高患者的护理舒适度,有效改善患者的心理状态,降低患者出现ICU综合征的概率,对患者预后发展有积极的促进作用。