从吴门到松江:晚明画派流变的艺术社会学考察

2021-12-17姚东一

姚东一

摘 要:吴门画派余绪之后,松江画派成为主流画派,从社会学视角考察,多重因素促成这一变化。晚明政局不稳,士大夫阶层因仕途不畅而离开朝堂,以书画作为精神寄托,嘉万之后进士身份的士大夫画家数量呈现增多趋势;书法铨选制度影响下书法与绘画的进一步趋同,文人笔墨趣味成为主流艺术标准;艺术消费的繁荣刺激下士商共同参与书画的流传经营,文人的身份焦虑和标榜为文人画的倡导提供了契机。吴门重理到松江重笔的转变,反映出社会、政治变化对艺术流派此消彼长的影响。

关键词:进士;士大夫;松江派;书画家

晚明嘉万时期,官场的混乱和士人的不作为,引发社会风气的转变,同时期,艺术流派也在发生转变,晚明松江画派成为当时主流画派,目前学术界多围绕画派界定、代表画家风格等层面①,从艺术内部自律发展来审视这一变化。从艺术社会视角来看,新风格和流派的出现及变化更迭,也是应运而生,与社会生活、政治制度、文化思想的变化有密切的关系,艺术的变化与社会变化不仅相互需求和满足,也相互关联,彼此促进与激发。吴门画派余绪之后,松江画派所代表的新的艺术趣味登上艺术舞台,吴门重理到松江重笔的变化,也反映出晚明社会、政治变化对艺术流派此消彼长的影响。本文尝试从政治制度和社会风气变化、风格选择等不同层面来观察松江画派在这段历史中的因缘际会,进一步思考艺术风格流变与社会外部因素变化之间的关系。

1 画家结构的变化

吴门余绪之后,以董其昌为代表的松江派逐渐成为画坛重要流派,当时人对松江画派的画风究竟是什么样的认识,唐志契在《绘事微言》中说苏松品格同异的一段话,颇耐人寻味,其言:

苏州画论理,松江画论笔,理之所在,如高下大小适宜,向背安放不失,此法家准绳也,笔之所在,如风神秀逸,韵致清婉,此士大夫气味也。任理之过,易板痴,易叠架,易涉套,易拘挛无生意,其弊也流而为传写之图幛。任笔之过,易放纵,易失款,易寂寞,易树石偏薄无三面,其弊也流而为儿童之描涂。嗟夫,门户一分,点刷各异,自尓标榜,各不相入矣。岂知理与笔兼长,则六法皆备,谓之神品,理与笔各尽所长,亦各谓之妙品,若夫理不成其理,笔不成其笔,品斯下矣,安得互相讥刺耶。

凡文人画山水,易如松江派头,到底不能入画家三昧。②

唐志契生活在万历时代,应该是比较如实记录了当时的情况。这段言论中,唐志契对两派的评价是比较中肯的,似乎并没有偏重某一派别,言语间感叹当时吴门松江两派之人“自尓标榜,各不相入矣”,可见两派彼此间并不认可。依时间,唐志契写下此评论时,松江画派实则已经远胜吴门。唐志契特别提出文人山水画容易入松江派头,或者说松江画派的特点是文人士大夫气味浓厚,也因此被指出不能入画家三昧。这颇耐人寻味,松江派画家身份究竟如何,是否文人士大夫居多呢?事实上,如果考察当时画家的身份,也会发现一个有意思的变化,当时画家人群的确有不少人曾科考进仕,具有进士身份或有过为官经历,士大夫人群的数量在画家人群中呈现增多的趋势。换言之,即晚明很多画家既是士大夫又兼善书画。

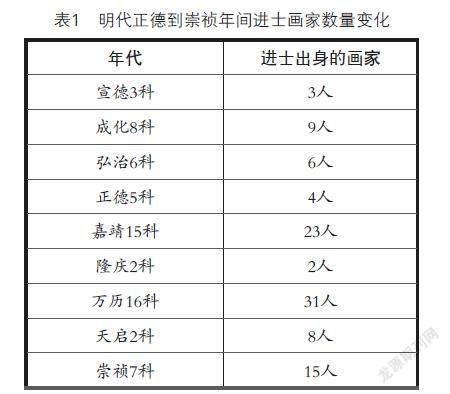

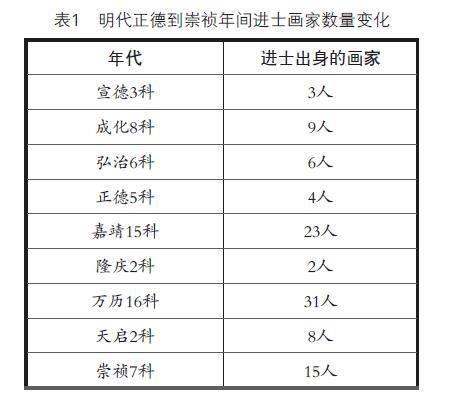

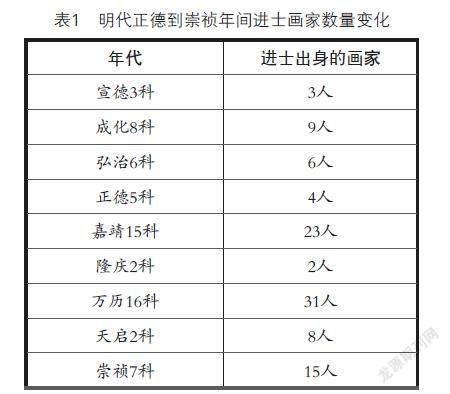

现存书画家名录,以收录比较全面的《历代画史汇传》为例,其中明代画家名录中进士或诸生出身的人数量增多,尤以嘉靖、万历两朝进士增多,如果做一个大概统计,从明代正德到崇祯年间,如表1所示,出现在书画录中有进士身份的画家呈现明显增多的趋势。这主要是因为科举制度下进士数量增多,致使精英文人阶层的扩展和普通文士数量的激增,一方面为书画发展带来极好的环境和土壤,另一方面也使画家出现文人化趋势,即多数画家具有良好的文化教养,但未必有职业画家良好的技法基础,其中有些也并不像职业画家,要以画谋生,出现在书画录中增多的进士身份画家,就是一个很好的证明。此外,如果从地域上考察,以苏州和松江为例,松江府进士中举的最高峰在景泰和天启两朝,且在整个明代呈现出逐渐走高的趋势。①可以说松江地域大量的文人出现也为文人画家数量增多和松江画派出现提供了基础。

虽然说文人和文艺有天然的关系,但当时士大夫文化阶层对诗书画的擅长和参与,已经成为一种更普遍现象,在对江南詩人的研究中,也发现纯粹的诗人在吴中地区是比较少见,吴派画家兼诗人的情状到晚明更加普遍。②可见当时具有良好文化修养的士大夫文人擅长书画的人群增多是确实的现象,这无疑为松江趣味的流行酝酿并提供了前提条件。而士大夫文人会纷纷参与书画,则和当时的政治环境不无关系,如下所析。

2 士夫乞归与寄情书画

清代钱泳曾言:“大约明之士大夫,不以直声廷杖,则以书画名家,此亦一时之习气。”③可见当时士大夫获得名声的两个途径,直声廷杖,或以书画名家,说明在朝堂之外,获得书画名声也是士大夫之间流行和追求的一种普遍风尚。对此,沈德符也曾说过当时“名臣亦通画学”。④这种现象固然是复杂的社会因素所致,但其中不可忽视的一个因素是晚明颓废的政治环境,正如学术界已有的结论,晚明社会正处于一个“纪纲渐颓”的渐变过程,皇帝慵政,百官懒政,结果造成官员纷纷不告而去职。⑤文人在高中科举位居庙堂后,为了远离政治危险,也会选择远离朝堂,独善其身,转而追求和经营个人生活中的惬意情调,此时书画自然成为首选。科场出身的文人,选择以书画为寄托,很大一部分也是为了逃避朝堂,如下面的例子:

陈勋,闽县(今福州)人。万历二十九年(1601)进士,书画皆精妙,人争宝之,诗入唐人室,风标雅望权广陵关有善政,当时上大夫多树党援,勋特立孤行,无所依旁,谢病归,杜门扫,多才妙,工诗有文辞,着元凯集坚卧斋杂。⑥

邹之麟,晋陵人。庚戌成进士,授工部主事,骨性劲挺,气度傲岸,有不可一世之意,耻随人俯仰,人亦缘是挤之,遂拂衣归,高卧林泉,近三十年,朝事澜倒,互相倾轧,公卿罹刑戮者不可胜数,公独超然免于评论。其家居时,冥搜幽讨,博极群书,尝手批二十一史,丹铅数编,文辞歌诗,追古作者,兼蓄晋唐以来墨迹,商周彝鼎,清赏自娱,酷好颜书,咀其精髓,尝得鲁公《赠裴将军诗》真迹,作斋藏之,而镂其诗于壁,画仿黄子久、王叔明,而潇洒苍劲,自抒性灵,绝去画史畦径,惟觉奇逸之气,拂拂楮素间。图成而属其款,曰逸老,曰味菴,盖寄兴于磅礴者也。然亦颇自矜惜,豪贵函币请之,终不可得,而贫交故旧,辄赠以润其枯肠,如苏端明之于贾耘老焉。⑦

陈勋和邹之麟皆是在倾轧的朝堂上不能久处,归隐高卧寄情诗文书画,一个逃避政治现实,一个在书斋中经营自己的文人生活,对这些士大夫而言,书画在此时也是一种逃世的途径和方式。刘纲纪先生在《文徵明》中称吴门四家的绘画代表明代中叶对革新朝政尚持有积极态度的温和派文人的绘画,董其昌的绘画代表明代后期对革新朝政已不关心并持回避态度的文人的绘画。⑧这是有启发意义的。对文人这一身份讨论,学者卜寿珊在谈论文人画时也提到,我们不能认为一位艺术家的风格与他的身份无关,并指出一个人的地位和他的文学素养在中国社会中是举足轻重的。①事实上,如果对比吴门画家和松江画家,其中身份的差异性也是明显的,吴门四家皆是未进仕或者短暂入仕的文人,未进仕者如沈周出自书画世家,不进科举,放弃仕途,居家读书,隐于山水间,隐士似乎是其沈家的家族传统。②文徵明虽出自官宦之家,也有政治抱负,但历次进考,始终没有高中,后虽进京被授予待昭,但当时的仕途显然也并不是其理想,三年后归乡以书画行世。唐寅科举半途失败,以书画谋生,成为带有职业画家性质的文人画家。仇英则出身寒门,后成职业画家。从身份来看,当时吴门四家可以说是以地方士绅和职业画家为主,虽然也不同程度地接触过科举、朝政或者仕宦,但画家本身不是完全的仕途中人。而反观松江派以及认同松江派的文人,则多是有仕宦背景的士大夫文人。

松江派的主导者董其昌的官宦仕途顺利,在黑暗驳杂的官场中态度不激不随,以书画寄情,这种身份和选择也代表了相当一部分官场文人的选择,即身在朝堂却寄情在书画。与董其昌亦师亦友的顾正谊,以父荫官,游京师时名动一时,“以诗画持声东南,尝供事内殿奉诏,犒戍塞垣,海内士大夫踵门求画”③。而远离政治,投身书画的士大夫赏鉴书画时的心态也颇有不同,似乎更着重通过赏鉴书画来逃离俗世。冯梦桢曾记述收藏的王维《江山雪霁图》的赏鉴心得:

吴昆麓夫人与予有葭莩之亲,偶携此卷见示,述其先得之管后载门小火者。火者家有一铁枥门闩,或云漆布竹筒,摇之似有声。一日为物所触,遂破,堕三卷,此其一也。予未深信,翻阅再三,不觉神往。因闭户焚香,屏绝他事,便觉神峰吐溜,春圃生烟,真若蚕之吐丝,虫之蚀木,至如粉缕曲折,毫腻浅深,皆有意致,信摩诘精神与水墨相和,蒸成至宝。得此数月以来,每一念及,则狂走入室,饱阅无声,出户见俗中纷纭,殊令人捉鼻也。④

冯梦桢先回忆如何得到此画,看起来是很意外的情况中收藏了此画,有意思的是,在描述自己的赏鉴过程和心得时,要先闭户焚香,屏绝他事,然后感到画中意境现前,神与画游,此后更是阅罢出门见俗中纷纭,殊令人捉鼻。整个赏鉴过程并没有对具体画面形象和笔墨的过多描述,显然冯梦桢关注的并不是对作品本身形象理法的探究,而是此画可以带来的精神愉悦。不难看出,王维的作品如冯梦桢在俗世中遇到的一方净土,在赏鉴画面的意境时可以达到某种精神的超越,如远离世俗,甚至有某种修行的意味。可以感觉到其中强调赏鉴得到片刻的清净,通过书画来逃世避世,成为其鉴赏书画的一部分目的和要素,或者说是更重要的一部分,这也代表了当时大部分士大夫對书画的态度。

综上,从政治层面来看,嘉万朝局的黑暗、官场的倾轧使秉持着“达则兼济天下,穷则独善其身”思想的传统文人纷纷远离朝堂,独善其身,经营其自己的文艺生活天地,追求个人生活中的惬意情调,此又滋长文人对书画中情趣和意趣的钟爱,这种变化直接呈现为上节所析,即从事书画的为官士大夫增多,使画家结构发生变化。换言之,即朝堂政治的多变和官场的黑暗的推波助澜下,士大夫普遍以书画寄情,参与书画的收藏、创作,这种行为也势必会逐渐促使这部分人群对书画的认识和观念、审美及追求逐渐占据上风,松江派也正是在这种背景中登上舞台。

3 由“理”到“笔”的转变

松江画派的风格特征如唐志契所言:“吴门重理,松江重笔。”很显然,松江派的主要特点是“重笔”,即重视画面笔墨意趣,且具有士大夫气味。从艺术视角分析,画面重视理法即着意画面的布置安排,要符合画理画法,重笔法则更着重笔墨本身质地、意趣的审美和变化,进而发展出如“风神秀逸,韵致清婉”等具有抽象意蕴的笔墨趣味。在明代对理和法的看法也不尽相同,如唐志契,虽然在评论苏松画派时态度看似中立,但其实也偏向重视画面的理法,曾言“若理不明,纵使墨色烟润,笔法遒劲,终不能令后世可法可传”。松江派董其昌曾言“以笔墨之精妙论,则山水不如画”⑤,则显示出对笔墨的重视。这其中需要明确的是,对笔墨微妙变化玩味赏鉴的一个前提,是画家对笔墨有相当程度的熟悉和掌握,在此基础上才可能形成对笔墨中特有的风韵和性格的表达和赏鉴,要达到此种要求,对画家的书法也有一定程度的要求,因此“重笔”追溯起来和书法的关系不可谓不密切。董其昌以书法名世,在绘画理念中强调对书法的重视似乎也无可厚非。但如果放宽考察范围,如果说士大夫参与书画会为书画带来变化,从其本身的特性来寻找,对书法的重视即是其中重要一项,这与明代在制度层面对官员书法的重视,并由此影响文人对书法的普遍重视不无关系。

明代对官员法书的重视尤甚于前,明初朱元璋时期即兴起书法铨选制度,明代早期的“台阁体”正是这种制度催化下的书写风格,通过书法来推荐官员,此举荐制度此后一直存在,推动了从朝堂到社会上的习书风气。与书学书法相关的职位是中书舍人,中书舍人几乎等同被认定的书法家,取得中书舍人的路径也比较多,《明史·官职志》记:“大约舍人有两途:由进士部选者,得迁科道部属其;置两殿、两房舍人,不必部选,自甲科、监生自甲科、监生、生儒、布衣能书者俱可为之。”①可见中书舍人的人选很广泛,可以推见,对书法的重视自然也波及科考和对官员的要求中。因此从当时的制度层面来考察,书法铨选制度和中书舍人的职位,在某种程度上也提升了文人阶层对书法的看重。文人或者说要进入仕途者在科举的道途中,书法是综合考核中重要的一项,董其昌在早年考取举人的过程中,因书法不佳而被取第二名②,从一个侧面可见书法在科举和为官中的重要程度。

在这样的制度环境中,无论是已经进仕的文人,还是未进入官场的普通文人,对书法的重视应该是普遍的现象。这也为士大夫文人参与书画后的审美意趣带来一定的导向,使其更倾向于从书写和笔法的视角来面对绘画。作为科举和文化的代表地域,在松江,嘉靖中,顾从义因善书授中书舍人,董其昌早年亦师亦友的同乡人顾正谊也受荫,后官中书舍人。在某种程度上,松江派“重笔”的标准和意趣也可以说是在此环境中逐渐发展而来。

值得注意的是,风神秀逸、韵致清婉的笔意成为画面的意趣中心和值得追求的趣味,也不免使游戏笔墨的成分增多,对绘画本身理法的要求退让成为次要追求,在一定程度上使文人更便于参与绘画,或者说如上所析,正是文人的广泛参与,其本身对书法的熟练和熟悉,才引导出对画面风格意趣转向对笔墨的重视。从这个层面上看,松江画派的作品明显有别于吴门的送别图③,而更像是书斋笔墨的流行。

此外从文献也不难看出,松江画派的接受人群和传播人群皆有当时颇有影响力的士大夫和文人,如顾正谊、董其昌、范允临、陈继儒等文人群体,以及其后续的清初四王,这也为松江画派的传播提供了充分的文化资源。

4 风格的形成与选择

松江画派最终能成为一时主流画派,晚明经济的繁荣在其间产生的影响是深远和多重的。这主要表现在:其一,文化消费风气的盛行使书画中射利心态增加,书画更加世俗化。其二,社会中的竞奢之风也进一步酝酿出士商之间的趋同,这样的环境中,文人对自我身份的焦虑和标榜都成为风格趣味转变的影响因素。这些因素直接或间接成为松江派风格流行的原因。

卢辅圣先生在《中国文人画史》中指出晚明竞尚狂禅,“以潦草脱略为高尚,不复以精审为事”的文艺风气。在商品经济的催化激荡下,一方面推动文人画的普及进程,将原来服务于知识阶层的以缘情写意为特征的高逸趣味泛化为一般民众也能接受甚至参与的率易画风,一方面又动摇了文人画的传统价值观,使其高贵的精神品质和超越性的艺术态度变回射利沽名的世俗之举。④可以说,经济因素影响下书画进一步世俗化,也必然致使书画评价标准的模糊和下降。从这个视角审视董其昌提倡的复古和对笔墨趣味的重视,也就不难理解,复古从某种意义上似乎是打开艺术从高雅艺术走向世俗化的大门,但同时也带来艺术标准的大众化。同时,笔墨本身的可玩味性和因此引发的多种抽象思辨,诸如对风神、韵致的审美体验,虽然与文人追求雅逸、脱俗有高度一致性,玩味笔墨在书法成就颇高的董其昌笔下,自然具有玩味的意趣,但如果反观之,具有抽象意味的风神、韵致则又是极易模糊标准的笔墨价值趣味,因为在对笔墨趣味判断标准中的主观性和感性比较强。在这种环境中,轻率流利,具有书写性的复古之风应时而生,托名复古成为一种创作的模式,正如董其昌作品中对前代诸家的拟、仿之笔。这种风气成为一种文人的流行,对笔墨意趣的追求又成为看似重要实则极易模糊高下的考量标准。正如唐志契所说:“若理不明,纵使墨色烟润,笔法遒劲,终不能令后世可法可传。”这正是对松江画不重视理法的批評。

另外,如果考察吴门与松江的代表画家,会发现一个有意思的现象:以沈周、文徵明为代表的吴门画派虽然在师法上以文人画为一路,但并没有十分自称,而松江派的主导董其昌则以文人画立名,明确推崇并倡导以寄情为主的文人画。如其所言:

文人以画,自右丞始。其后董源、僧巨然、李成、范宽为嫡子。李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董巨得来。直至元四大家黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭,皆其正传。吾朝文、沈,则又遥接衣钵。若马、夏及李唐、刘松年,又是李大将军之派,非吾曹易学也。①

董其昌的艺术理念源自身边的师友,也源自其师法,董其昌近师元代诸家,远溯五代董巨,对笔墨的重视优胜前人。但从社会视角看,重笔之说可以说是元代文人书斋山水重笔墨尚意趣的延续样式,又是与当时社会消费所引发的复古之风相契合的新的风格样式。

但诚如高居翰所言,当人们有意识地选择风格时,这种风格就带有附加意义,其特殊价值归属于各种风格,包括地望、社会地位,甚至思想或者政治倾向,于是风格有了超出绘画界限的各种含义。②从这个意义上看,如果把松江派主导董其昌的绘画观念置入晚明日渐普遍的艺术消费和逐渐趋同的士商环境中,不难看出,在士商趋同的态势下,文人一直以来的特殊身份显然受到某种程度的限制。如晚明徽商多“贾而好儒”,在艺术品消费和市场上有参与,通过对艺术家的赞助和收藏艺术品,活跃在晚明的艺术消费、流通和经营中,文化商人的介入,也使本属于文人的风雅的艺术趣味在此时也发生了重要的变化。在商人和文人的相互影响中,虽然会有双赢式的局面,但对文人而言带来可观的利益后也不免会有对自我身份的焦虑,对本就以利益为目的的商人而言,获利之后自然也有对文化身份的追求和附庸。

董其昌此时所倡导的文人画,也正如一剂灵药,不仅为文人找到了新的画面趣味和观念指引,也在一定程度上缓冲了文人的身份焦虑,为文人文艺心灵找到新的栖息地。在这个层面上,松江画派风格可以说本身包含了浓厚的基于社会因素的妥协和对文人思想、阶层的身份标榜,既是消费世风中士商之间的趋同性所致,也是外部环境中,文人对自我身份的焦虑和标榜的一种应对策略,对自我文化身份的追求和获得认同的方式。

5 结语

从晚明之后进士出身的画家出现在书画录中增多的趋势,可见嘉万之后有更多的进士和赋闲官员,以及各种不同级别具有科场背景的文人参与书画,也酝酿出艺术观念和思想的转变。吴门画派到松江画派的更替轮换,可以说是社会的政治、经济和制度等不同外部因素长期作用的结果。明代长期科举的积累,文化阶层的扩大使当时文人数量增多,为文艺的发展提供了土壤,政治的黑暗、朝堂的倾轧又让广大文人归隐寄情书画,为文人画的发展提供了契机。而科举中的书法铨选、中书舍人等官职的存在让书学成为文人的基本修养,酝酿了文人趣味的张扬。艺术消费的繁荣、士商趋同的环境中文人对身份的标榜和焦虑,都为以重笔墨的率易画风提供了各种可能。松江画派成为晚明一时的主流画派,既是艺术史内部的自律性发展,也是外部环境的影响所致,或者可以说是内部和外部因素相互影响的结果。