咽鼓管球囊扩张术联合鼓膜置管术对慢性分泌性中耳炎患者咽鼓管功能与听力的影响

2021-12-17林碧玉

林碧玉*

(福建医科大学省立临床医学院 福建省立医院,福建福州 350001)

慢性分泌性中耳炎是当前临床比较常见的一种中耳非化脓性炎性疾病,主要临床表现有耳闷胀感、听力下降,在各年龄段皆可发病,尤其是成年人群。有研究指出,其在成年人群中的发病率为1.5%[1]。需要指出的是,此病有着比较复杂的病因,且发病机制也尚未明了。许多学者认为,咽鼓管功能不良、咽鼓管阻塞是诱发此病、造成此病治愈后复发的主要原因[2-3]。在治疗此病时,秉持的基本原则为将中耳积液清除,对鼓管通气引流功能予以改善。当前,临床多采用鼓膜置管术治疗此病,且效果理想。随着医学技术的持续推新,咽鼓管球囊扩张术+鼓膜置管术治疗此病的效能越发凸显,且逐渐成为治疗此病的首选。为证实此术式的临床效果,本文围绕所收治的慢性分泌性中耳炎患者,分别采用咽鼓管球囊扩张术联合鼓膜置管术与鼓膜置管术进行治疗,对比其效果,现探讨如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2020年1月至2021年1月本院收治的慢性分泌性中耳炎患者90例(90耳),依据手术方式的不同分成两组。A组45例(45耳),年龄16~78岁,平均(56.78±3.79)岁;病程4个月~3年,平均(1.15±0.31)年;男25例,女20例。B组(45耳),年龄16~77岁,平均(56.69±3.75)岁;病程4个月~3年,平均(1.14±0.28)年;男24例,女21例。两组上述数据经综合比对,差异均不明显(P>0.05)。患者对本次研究均知情同意。本研究已得到医院伦理委员会批准。纳入标准:与《中耳炎临床分类和手术分型指南(2012)》中此病的诊断标准相符[4];经临床详细检查确诊,均单耳发病;无中耳内耳畸形病史、先天性耳聋;有耳鸣、自觉听力下降等表现,且时间≥3个月;纯音听阈示骨气导差≥15 dB;经保守治疗效果不理想。排除标准:化脓性中耳炎;鼻咽部肿瘤及腺样体肥大;恶性肿瘤;精神疾病;严重脏器功能障碍;免疫、血液系统异常。

1.2 方法A组行鼓膜置管术。引导患者将患耳朝向术者,采用局部麻醉,于鼓膜的前下象限作一弧形切口,将鼓膜切开,用吸引器将鼓室内黏液吸净,并用地塞米松冲洗;于鼓膜切口位置处,将T形通风管置入。术后静脉滴注抗生素3 d,预防感染。B组行咽鼓管球囊扩张术+鼓膜置管术。咽鼓管球囊扩张术:经口插管静脉复合麻醉,引导患者行仰卧位,头抬高30°。采用丁卡因+1‰肾上腺素棉片对双侧鼻腔黏膜进行收缩,待麻醉满意后,于0°鼻内镜辅助下,明确咽鼓管咽口位置,将角度合适的导入器械置入到咽鼓管咽口处,予以固定,然后通过植入器,把球囊扩张导管置入咽鼓管腔。将卡锁调节器固定好后,缓慢进行加压,当压力至水压表10个压力单位处时,持续给压2 min。将卡锁减压打开后,把植入器、导管撤出。将鼻内镜退出,完成手术。术后静脉滴注抗生素3 d,预防感染。鼓膜置管术方法同A组。

1.3 观察指标就两组咽鼓管功能、Valsalva测试及治疗效果、并发症进行比较。①咽鼓管功能[5]。用咽鼓管功能障碍评分调查问卷(ETDQ-7)评定,内容包含7项,即耳水泡声、耳响铃声、听声朦胧感、耳痛、耳受压感、耳闷胀感、鼻炎或感冒时耳相关症状。各项均采用7级评分法,总分为49分,分值越高提示患者具有越严重的耳不适感。②Valsalva测试[6]。由患者自主测评,采用7级评分法来进行,分值越高提示在捏鼻鼓气上有着越大的难度。③临床疗效。疗效判定标准[7]:若术后症状、体征均消失,鼓膜恢复正常,咽鼓管恢复通畅,活动恢复良好,听力恢复正常或已达病发前水平,即治愈;若术后症状、体征均得到明显改善,咽鼓管恢复通畅,鼓膜恢复趋向正常,听力水平提高≥15 dB,即显效;若症状、体征及咽鼓管功能有一定改善,鼓膜恢复接近正常,听力提高<15 dB,即有效;若未达上述要求,即无效。治疗总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。④并发症包括咽鼓管黏膜水肿、分泌物增加、感染等。

1.4 统计学处理采用SPSS 24.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

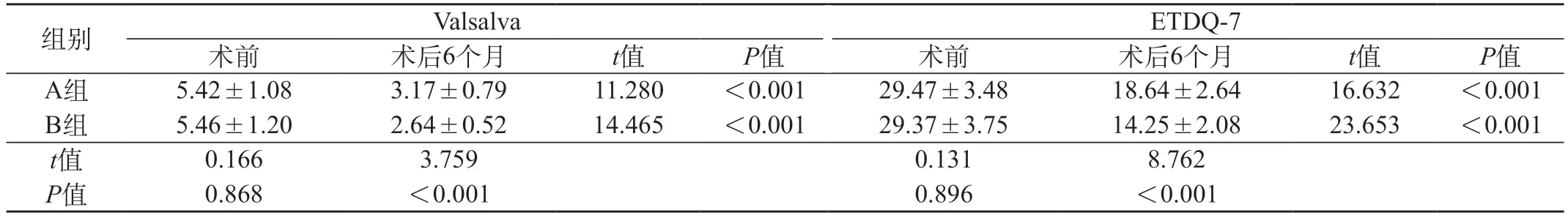

2.1 两组ETDQ-7、Valsalva评分对比术前,两组ETDQ-7、Valsalva评分对比,差异均不显著(P>0.05);术后6个月时,两组上述评分与治疗前相比均降低,而B组较之A组降幅更大(P<0.05)。见表1。

表1 两组ETDQ-7、Valsalva评分对比(分,)

表1 两组ETDQ-7、Valsalva评分对比(分,)

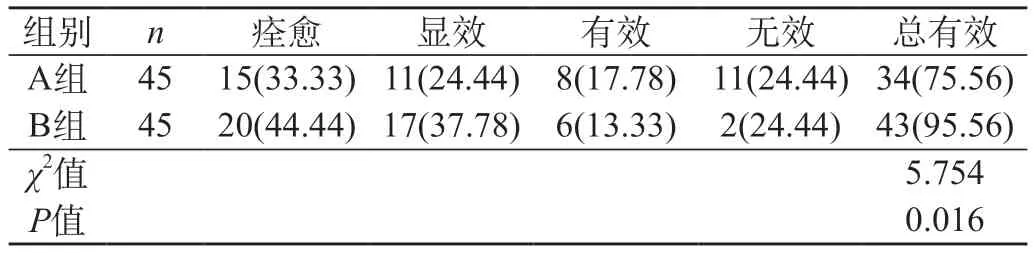

2.2 两组临床疗效对比B组治疗总有效率较之A组偏高(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效对比[n(%)]

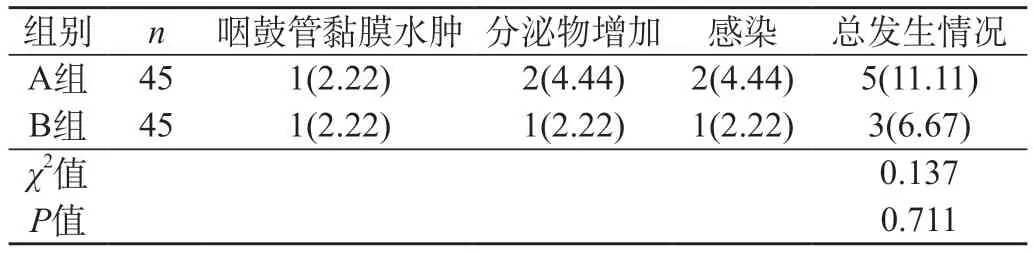

2.3 两组并发症发生情况对比两组并发症发生率对比,差异不显著(P>0.05)。见表3。

表3 两组并发症发生情况对比[n(%)]

3 讨论

慢性分泌性中耳炎作为一种临床常见病、多发病,传统多采用2种方式来治疗,即手术治疗与非手术治疗。针对非手术治疗而言,多为给予药物治疗,如鼻用减充血剂、糖皮质激素、抗生素等。而手术治疗多选择鼓膜置管术、鼓膜切开术等。有研究指出,鼓膜切开术与置管术能够在较短时间内达到改善慢性分泌性中耳炎患者听力的目的[8]。

慢性分泌性中耳炎的病因多与咽鼓管功能不良有关[9-10]。咽鼓管是鼓室与鼻咽腔间的骨-软骨连接,位置较深,位于颅底,而咽鼓管功能不良以软骨部、峡部最为多见,因此,当采用传统药物进行治疗时的难度较大。咽鼓管导管扩张术于2010年首次应用,有学者围绕8例具有反复发作特点的慢性分泌性中耳炎患者,实施咽鼓管球囊扩张术联合鼓膜置管术,结果发现患者的症状均得到显著改善[11]。当前,有关采用咽鼓管球囊扩张术联合鼓膜置管术能够对慢性分泌性中耳炎进行有效治疗的报道已较多[12-13]。本文B组术中将咽鼓管扩张导管远端球囊送入到峡部,对咽鼓管进行持续扩张,以此使咽鼓管特别是峡部管腔扩张、通畅,实现其各功能的恢复,如引流、通气等,同时行鼓膜置管术。A组实施鼓膜置管术,使耳积液排出(鼓室腔内中),并达到平衡内外压的目的。有研究指出,鼓膜置管术仅可以引流鼓室积液、对气压进行平衡,难以对咽鼓管功能障碍进行纠正,一些患者由于症状反复出现而需要再次甚至多次置管,而长期使用通气管,会造成各种不良状况,如鼓膜硬化、耳漏、永久性鼓膜穿孔及化脓性中耳炎等,并且还会有干耳不适感产生[14];在拔除引流管后,复发风险较高,因而远期效果往往不能令人满意。鼓膜术后可在短期内清除中耳中积液,促进症状的缓解,但难以将咽鼓管功能障碍彻底解决,症状易反复,增加治疗次数,造成鼓膜出现不可逆性创伤,对远期恢复不利。在鼓膜置管术基础上,实施咽鼓管球囊扩张术,可以借助内镜直视作用来进行各项操作,如可以于咽鼓管狭窄处,将没有充盈的球囊置入,承担一定压力;而通过加压,可以使球囊膨胀,持续一段时间后,可将Rudinger软组织扩大,最终达到扩张咽鼓管阻塞的目的[15]。本研究结果显示,与A组相比,B组术后6个月时的ETDQ-7、Valsalva评分更低,总体治疗效果更好,且相比鼓膜置管术,未增加并发症,表明咽鼓管球囊扩张术联合鼓膜置管术的治疗效果更突出,能够更好的改善咽鼓管功能及听力,且安全性高。

综上,将咽鼓管球囊扩张术联合鼓膜置管术应用于慢性分泌性中耳炎患者的效果理想,不仅能改善咽鼓管功能,而且还能提高听力水平,安全性高。