漓江流域土地生态安全时空分异及其影响因素

2021-12-17刘胜峰闫文德

刘胜峰,闫文德

(中南林业科技大学 生命科学与技术学院,湖南 长沙 410004)

土地是人类赖以生存和发展的基础。人类在改造利用土地的过程中,也改变着周围的环境,人类对环境的影响的主要表现就是对土地利用/覆被变化的影响[1]。人口的快速增长以及城市化进程大规模的快速推进给资源环境带来巨大压力,出现了洪涝灾害加剧、水土流失、沙漠化、土地退化、湿地面积下降、生物多样性减少和水源涵养能力降低等诸多生态环境问题[2-3],生态安全已成为科学研究和可持续发展战略的重点关注领域[4]。国内外生态安全研究从以往对生物的生态风险与生态安全、生态入侵、生态系统健康评价、生态安全评价方法和生态安全预警方面等方面的关注[5],逐渐转变为从土地利用变化的角度对区域生态安全状况进行动态评价的重视[6]。土地生态安全研究可以通过对土地资源的合理利用和管理,让土地生态系统能够使其结构与功能少受威胁或不受威胁,处于健康、平衡的状态,并能够提供稳定、均衡、充裕的自然资源来保障人类社会经济与农业可持续发展,从而维持土地自然、社会、经济复合体长期协调发展[7]。

目前,国内外土地生态安全研究主要集中在土地利用生态安全评价、土地利用生态安全格局分析模拟等方面。构建了“压力—状态—响应”和“自然—经济—社会”评价指标模型,以及采用了生态足迹、综合指数评价等评价方法来进行土地生态安全研究[8-11]。在土地利用结构的优化方面也开始逐步考虑到了土地生态安全的理念[12-13]。为探讨中国土地利用变化、生态系统、生态系统服务功能和生态安全的内涵机理,科技部启动的中国主要陆地生态系统服务功能与生态安全项目,取得了非常好的成果[14]。

漓江流域属于典型喀斯特地区,石漠化严重制约了该流域社会经济发展[15]。同时城市建设加速、旅游开发加强等人类活动对区域土地生态干扰剧烈,土地利用变化显著,生态环境压力倍增。漓江流域的生态环境问题成为当前关注的热点之一。陆林等[16]从旅游的角度分析了漓江流域旅游地空间演化,杨倩等从生态环境、经济社会、旅游资源3 个维度对漓江上游进行生态旅游承载力空间分异评价[17],黄华乾等则从经济影响、环境影响、社会影响和文化影响4 个方面分析了漓江流域生态旅游发展给社区带来的影响[18];魏雨涵等[19]利用遥感生态指数(RSEI),分析了漓江流域近30年生态环境质量的动态变化。郑密等[20]利用演化博弈理论分析不同情境下漓江流域各主体策略的演化趋势,据此提出漓江流域生态补偿机制政策建议。也有从土地变化的角度,借用3S 技术对漓江流域土地覆被变化、生态环境变化进行了多方面的研究[21-24]。总体看,当前研究主要集中在旅游和土地变化对漓江流域影响,而以区域整体生态系统稳定与健康为根本目标的研究相对较少。因此,分析近20年漓江流域土地利用/覆被变化可能带来的生态系统功能的影响,评估区域土地利用覆被类型、生态系统面临城市化、旅游开发胁迫的生态安全问题,构建区域土地生态安全格局,满足桂林市建设国际旅游胜地的需求,针对性地提出景观生态恢复与重建措施,可促进漓江流域的可持续发展。对于促进漓江流域区域经济发展,人地系统的协调以及寻求科学合理的土地利用规划与管理等具有重要的理论和现实意义,可为漓江流域生态安全格局调控与管理提供科学支撑。研究中选用了能反映流域旅游、山、水景观现状及其影响的指标构建了符合漓江流域山水景观特色的土地生态安全评价指标体系,强化了评价中各个土地生态系统间的因果联系的研究,耦合了环境、经济和社会复合系统,反映出各个土地生态系统的内部差异,探讨了各个区县土地生态安全状态的时空演变过程,丰富了土地生态安全评价分析的方法体系。

1 研究区概况

漓江流域位于广西东北部、南岭山系西南端。地理位置为109°45′~110°40′E,24°18′~25°41′N,以漓江为轴线,成南北狭长带状分布,跨桂林市的市区、灵川县、阳朔县、兴安县和平乐县等地。鉴于漓江流域面积较大,水资源、旅游资源丰富,对各区县的经济结构影响深远,参考漓江流域生态环境保护区范围,结合漓江流域过往研究成果,确定本研究的漓江流域范围为漓江流经的桂林市区、灵川县、阳朔县、兴安县和平乐县的全域行政范围,全流域面积8 505.08 km2。漓江流域地处低纬,属中亚热带季风气候区,以红壤为主,植被丰富,多为岩溶地貌,具有典型的喀斯特地貌特征,旅游资源丰富,著名的桂林山水就在流域内。流域内形成了以水陆空立体交通网络,交通十分发达,是沟通国内西南与华南沿海经济的桥梁,是贯通国内与东盟的枢纽。近年来,漓江流域的社会经济呈快速发展的态势。2019年,流域内总人口达到236.27 万人,城镇人口达到110.04 万人,城镇化水平达到46.57%。GDP 总值达到1 299.60 亿元,其中第一产业值176.20 亿元,第二产业值348.66 亿元,第三产业值774.75 亿元,呈现典型的三、二、一产业结构。第三产业中的旅游业是流域内最重要的支柱产业。2019年旅游人数达到6 277.57 万人,旅游收入达763.94 亿元。但是漓江流域的人均GDP 仍低于全国平均水平,经济实力相对较弱。流域内城镇化水平差距较大,桂林市区(雁山区除外)相对较高,其他县域和雁山区城镇化水平则较低,总体接近国内平均水平,城镇辐射带动力较弱,公共服务和基础设施建设相对滞后。而且漓江流域履行生态保护职责导致一些重大项目难以落地,制约了其经济发展,经济结构单一,旅游业一枝独秀。

2 指标体系、研究方法与数据来源

2.1 土地生态安全评价指标体系

评价指标对土地生态安全评价结果有着重要影响。研究在进行指标选取时坚持科学性、可操作性、代表性、完整性等原则,结合区域的社会经济发展、生态环境和土地利用情况,借鉴国内已有的研究基础,构建漓江流域土地生态安全评价指标体系(表1)。其中,“驱动力”是指造成土地生态安全变化的潜在原因,包括自然条件和人类活动;“压力”是指人类活动对土地生态安全造成的直接压力因子;“状态”即土地生态安全在上述压力下所处的状况;“影响”是指系统所处的状态反过来对人类健康、社会经济结构等的影响;“响应”即人类在促进土地生态可持续发展进程中所采取的对策。考虑到漓江流域旅游产业比较发达,山水特色非常明显,旅游的发展对区域生态安全影响比较大,因此选取了旅游人数与当地人口的比值、人均旅游收入等指标来反映漓江流域旅游对区域生态安全的压力和影响;选用了森林覆盖率、城镇人均绿地面积、水土协调度、自然保护区面积比重等能反映流域山、水景观的指标。此外,荒山造林面积和环保资金投入对生态安全具有累加效应,因此,这两个指标采用的是累加数值。

表1 漓江流域土地生态安全评价指标体系†Table 1 Indicator system for land ecological security assessment in Lijiang river basin

2.2 土地生态安全研究方法

采用基于熵权的改进的TOPSIS 法结合DPSIR概念模型来分析漓江流域土地生态安全状态。DPSIR 概念模型是欧洲环境署对PSR 模型进行改进后提出的新模型,该模型系统从驱动力、压力、状态、影响和响应5 个方面描述了人类活动与环境之间相互作用的各因子之间的关系,能够把复杂的问题分解、细化,有利于土地生态安全问题的进一步解决。而基于熵权的改进的TOPSIS 法是系统工程中有限方案多目标决策分析的一种常用的决策技术[25],它通过检测评价对象与最优解、最劣解的距离来进行排序,若评价对象最靠近最优解同时又最远离最劣解,则为最好;否则不为最优。利用该方法有利于系统分析土地生态安全与理想状态的差距,系统分解土地生态安全问题。本论文选取变异系数法和熵权法计算指标权重再算术平均后获得综合权重。理想解和贴近度的计算方法为:

1)确定正理想解和负理想解

分别以加权规范化决策矩阵V中的最大值和最小值代表正理想解和负理想解,即:

正理想解:

负理想解:

2)计算不同年份评价对象到正理想解的距离D+和负理想解的距离D-

式中:D+越小,表明评价对象越接近正理想解,土地生态越安全;D-越小,表明评价对象越接近负理想解,土地生态越不安全。

3)计算各评价对象与理想解的贴近度Ci

2.3 土地生态安全评判标准

依据TOPSIS 模型测算的接近度为0~1,其数值越大其土地生态安全度越高,研究通过其值初步确定土地生态安全程度及区域生态特征,再运用 ARCGIS 中的自然断点分类工具对其接近度进行分类,参考相关学者的有关研究成果,结合漓江流域区域实际,以非等间距的方式依据贴近度C 将漓江流域土地生态安全状况划为5 个评判等级(表2)。

表2 漓江流域土地生态安全评判等级标准Table 2 Class standard for land ecological security assessment in the Lijiang river basin

2.4 数据来源

本研究的土地利用现状数据是通过对漓江流 域2000、2005、2010、2015年 和2018年 的Landsat TM/ETM+、Landsat8 OLI 遥感影像解译并结合2005、2010、2015年桂林市土地利用现状图、桂林市中心城区土地利用现状图修正得到。2019年漓江流域土地利用覆被数据是在2018年遥感影像解译的基础上,根据2019年谷歌影像和2015—2019年土地利用变更台账进行更新而来。社会经济统计数据来自桂林市及各区县年鉴、社会经济统计年鉴、桂林市志及相关的规划、报告等。

3 结果与分析

3.1 漓江流域土地利用变化分析

基于遥感解译数据,利用ArcGIS10.2 软件得到漓江流域2000、2005、2010、2015年和2019年5 期的土地利用现状(图1)和2000—2019年土地利用结构(表3~4)。

表3 2000—2019年漓江流域土地利用结构Table 3 Land use structural of Lijiang river basin from 2000 to 2019 km2

图1 2000—2019年漓江流域5 期土地利用现状Fig.1 Spatial distribution of land use types in Lijiang river basin from 2000 to 2019

2000—2019年,漓江流域各种土地利用类型尽管发生了不同程度的相互转换,但占居优势的土地利用类型始终是林地和耕地,林地面积最大,5 个时期面积分别为5 477.44、5 498.43、5 531.35、5 528.16、5 518.93 km2。耕地次之,面积分别为2 406.47、2 359.93、2 325.13、2 275.18、2 201.03 km2,两者之和达到流域总面积的90%以上,是漓江流域内的优势地类。林地主要是分布在流域内海拔相对较高的西北部、中东部和西南部。耕地主要分布在流域内东北部,中西部和东南部的河谷洼地等地势平缓地带,分布比较破碎,这与喀斯特区域峰丛、沟谷和洼地等地貌类型密切相关。建设用地面积排第三位,面积分别为264.17、305.54、347.50、411.84、501.75 km2,主要集中分布在桂林市中部秀峰区、叠彩区、象山区、雁山区、七星区,和兴安县、灵川县、阳朔县、平乐县等县城区,以及零散分布在耕地区内。水域面积分别是181.13、181.10、179.73、178.76、174.16 km2,主要分布在漓江流域南北贯通的漓江水域及相关支流沿线,湘江水域兴安段沿线,一些大型水库区如五里峡水库、青狮潭水库、白竹境水库、山背水库、久大水库、平口水库、义洞水库等,此外是一些零散分布在各个区县的坑塘水面。草地和未利用地,分布面积相对较少,两者合计不到漓江流域总面积的2%,均为零散分布。2000—2019年间,漓江流域内耕地面积5 个时间段一直呈现减少趋势,19年内总共减少205.44 km2,也是流域内减少面积最多的地类。耕地减少的原因主要有3 个:一是建设占用。漓江流域内石质山地较多,城镇建设受限,因此城镇的扩展占领了大量优质的耕地,同时农村居民的无序建房也占据了不少的耕地。二是种植结构的调整。部分耕地被地方政府或者老百姓改造成果园、养殖坑塘等。三是耕地摞荒。现在农村精壮劳动力都外出打工,大量农村耕地被摞荒,尤其是那种耕作条件、灌溉条件比较差的耕地,而漓江流域作为喀斯特典型区,这类土地相对较多,多年荒芜的耕地大部分变成了草地、甚至裸地。

表4 2000—2019年漓江流域土地利用变化Table 4 Land use change of Lijiang river basin from 2000 to 2019 km2

流域内林地面积5 个时间段呈现的是先增加后减少的波动变化,总体呈增加的趋势,其中,2000—2005年和2005—2010年两个时段内,林地面积分别增加20.99、32.92 km2,从2010年起,林地面积逐渐减少,2010—2015年和2015—2019年两个时段内,林地面积分别减少3.18、9.23 km2,研究期内总共增加41.49 km2。林地呈现波动变化的主要原因有以下几个方面:一是因经济原因,林果等被大量栽种;二是因政策原因,退耕还林、封山育林等政策的实施;三是生态原因,喀斯特地区石漠化治理初见成效,植树造林效应显现。流域内草地、水域、未利用地面积也是一直呈现减少的趋势,期内分别减少42.92、6.96、23.74 km2。草地减少的原因主要是部分平缓区的草地被开荒种植粮食以及林果,部分坡地草地发育成林地所致。水域变化的原因:一是因为经济的快速发展,城镇范围不断扩大,城区内坑塘水面大量被占用;二是政策对于水产养殖的鼓励,部分水田被改造成了养殖坑塘。这样导致水域面积总量减少,但减少量相对其他地类较少。未利用地减少的原因主要是流域内的大部分未利用地主要是石质山地形成的石漠化区域,因生态修复,石漠化治理的原因减少,还有城镇周边部分未利用地被建设占用减少。未利用地减少的量在2005—2010年间出现了激增,减少面积达到21.67 km2,达到总体减少面积的90%以上,其原因就是在此期间秀峰区和象山区内的石质山地通过生态修复等措施后被改造成林地,并取得较好成效,2010年后,这部分区域全部划归到了林地区域。建设用地面积在研究期内是逐渐增加的,每个期间内增加的面积也是逐渐增大,呈现稳步增长趋势。期内总共增加237.57 km2,较初始2000年建设用地面积增长89.93%,其原因是研究期内漓江流域区域经济得到了快速的增长,城市、城镇空间不断在扩大,农村宅基地面积也不断增加。研究期流域城镇化水平由33.43%增长到48.85%;GDP 产值增长超过7 倍;固定资产投资增长超过28 倍;旅游人数增长超过11 倍,旅游收入增长超过35 倍。由此可见,建设用地的扩张是由城镇人口增长、经济规模集聚、政府投资加大,旅游品牌拓展等形成合力所导致的。

3.2 漓江流域土地生态安全时空分异

3.2.1 土地生态安全综合分析

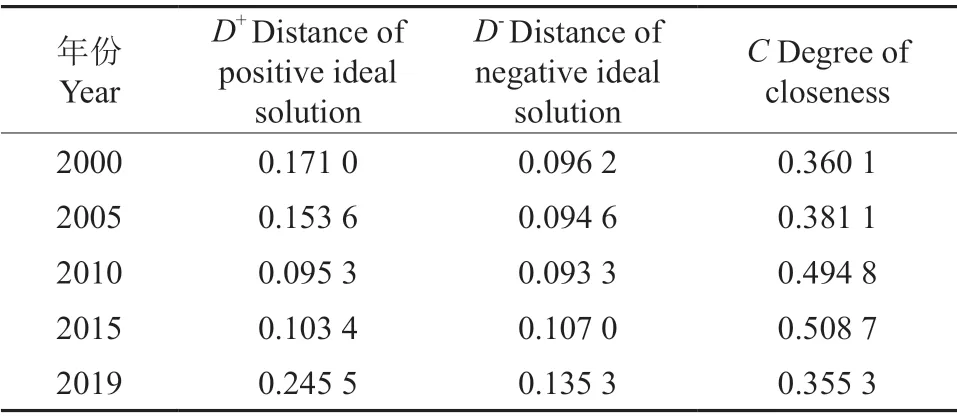

根据评价模型可以得到漓江流域正理想解的距离D+、负理想解的距离D-和理想解的贴近度C值(表5和图2)。2000—2019年,漓江流域土地生态安全状况在敏感级和临界级之间波动,整体上呈先上升再下降总体下降的趋势。D+前期逐渐变小,逐步趋于正理想解,2010年后逐渐增大,逐步偏离正理想解,期间波动幅度相对较大;D-变化趋势同D+,但波动幅度较少,总体呈增大态势,逐渐偏离负理想解;贴近度C由2000年的0.360 1 逐步提升到2015年的0.508 7,增长了0.148 6,土地生态状况由敏感级提升到临界级,但在2015年后,大幅下滑到2019年的0.355 3,比2000年还略有下降,土地生态状况又陷入敏感级。

表5 2000—2019年漓江流域土地生态安全状况Table 5 Land ecological security in Lijiang river basin from 2000 to 2019

分阶段看,2000年和2005年土地生态安全水平较低,处于敏感级状态,在图2中也显示2000年和2005年的正理想解的距离D+也是处于相对高位,而负理想解的距离D-也处于相对低位。这与其建设用地急剧扩张,占用耕地面积较大;农业机械化水平比较低;城市建设粗放,单位城市建设二、三产业值比较低,生活污水处理率比较低;人均经济水平较低;封山育林、荒山造林面积较少;水土流失、环保治理投入较少等相关。2005年以后,GDP 增长加速,人均收入快速增长,废水负荷逐渐减少,封山育林、荒山造林、水土流失治理面积、环保治理投入资金大幅增加,并且累积效应明显;同时农业科技水平进一步提升,土地生态安全状况迅速上升,到2010年提升至临界级的生态安全水平,此后直至2015年,一直处于临界级状态。在图2中也显示2010年和2015年的正理想解的距离D+和负理想解的距离D-均处于相对低位。自2015年以来,贴近度C一直处于下降状态,生态安全状况明显下降,到2019年漓江流域土地生态安全状况又进入敏感级状态,在图2中也显示2015—2019年间正理想解的距离D+快速上升到期内最高位,虽然负理想解的距离D-也有上升但幅度较少。说明近5年来,随着土地生态形势的恶化,虽然“生态环保”观念的逐步深入人心,但是漓江处于喀斯特地区,建设对耕地、林地、水域等的占用出现了加速的迹象,尤其是对耕地,人均耕地面积减少较快;喀斯特地区工业发展受限,为提升农林牧渔业产值,农药化肥的使用量大幅增加;区域经济水平和第三产业值占比虽有大幅提升,但主要来自旅游的贡献,旅游人口大幅度增加,2019年旅游人口是流域总人口的近45 倍,较2015年增长近3 倍,这对区域生态环境带来了巨大的压力;从而导致漓江流域土地生态安全态势变差。

图2 2000—2019年漓江流域土地生态安全发展态势Fig.2 Variations of land ecological security in Lijiang river basin from 2000 to 2019

总之,整体看漓江流域土地生态安全形势仍不容乐观,近20年来提升水平有限,土地生态状况未得到根本好转,仍处于敏感级的状态,农业面源污染、工业“三废”污染、土地资源退化、生态灾害频繁、耕地面积减少、耕地质量下降、水土流失等问题仍十分明显,人地矛盾十分尖锐,土地生态质量距安全状态仍有较大差距。今后一段时期,在“绿水青山就是金山银山”发展理念纵深推进、粮食安全问题日趋严峻、新型城市化和新型工业化全面推进及生态红线重要性日趋明显的形势下,进一步加大土地生态保护力度,积极推进人地协调,应成为漓江流域发展中重点关注的内容之一。

3.2.2 各子系统生态安全状况分析

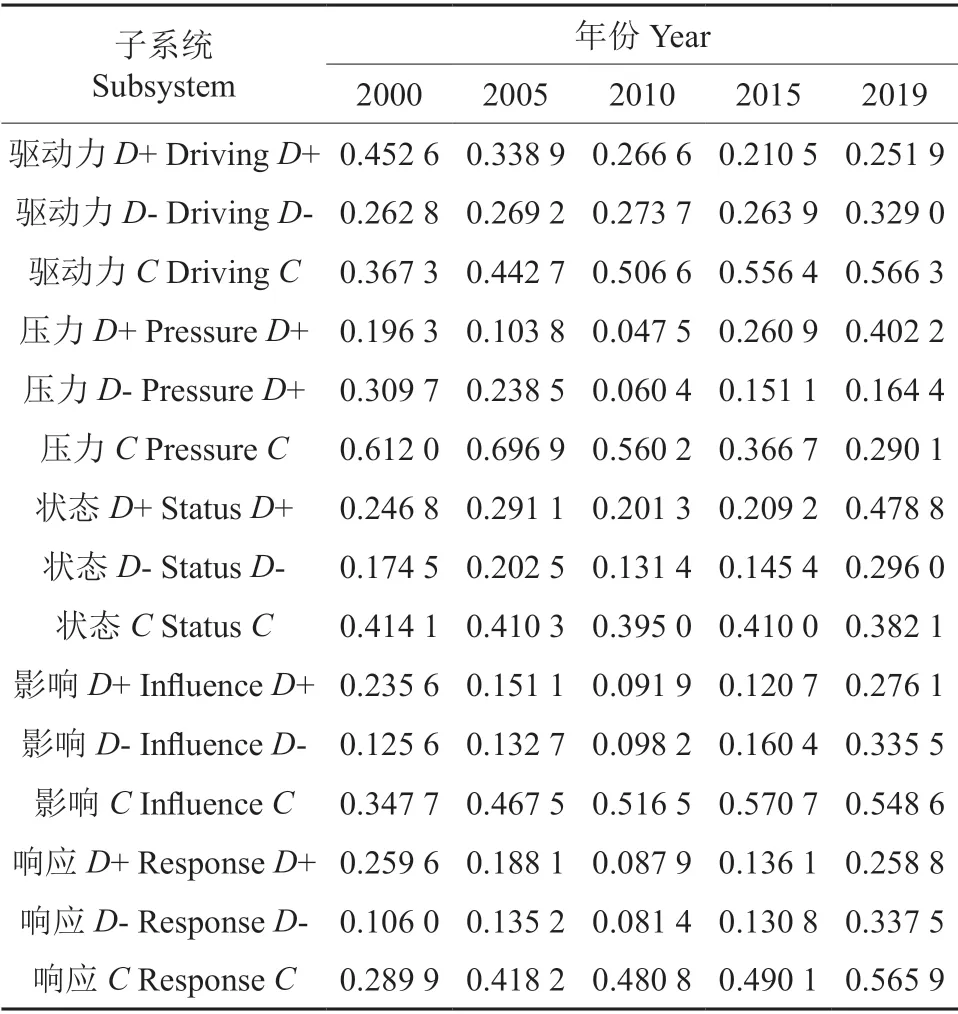

2000—2019年,漓江流域土地生态安全子系统变化差异明显(表6,图3~5)。

表6 2000—2019年漓江流域土地生态安全子系统情况Table 6 Variations of various subsystem of land ecological security in Lijiang river basin from 2000 to 2019

图3 漓江流域土地生态安全子系统D+变化趋势Fig.3 Variations of D+of varioussubsystemo f land ecological security in Lijiang river basin from 2000 to 2019

图4 漓江流域土地生态安全子系统D-变化趋势Fig.4 Variations of D- of various subsystem of land ecological security in Lijiang river basin from 2000 to 2019

图5 漓江流域土地生态安全子系统贴近度C 变化趋势Fig.5 Variations of closeness of various subsystem of land ecological security in Lijiang river basin from 2000 to 2019

1)驱动力系统方面。漓江流域土地生态安全驱动力系统D+前期逐年变小,逐步接近正理想解,2015年后小幅上升;D-前期波动变化较小,2015年后小幅上升,逐步远离负理想解。土地生态安全形势趋于好转,贴近度逐年上升,由2000年的0.367 3 稳步上升到2019年的0.566 3。土地生态安全状态也由敏感级转变为临界级,这与近年漓江流域社会经济发展水平的提升密切相关。研究期间驱动力的变化主要是受社会、经济和环境因素的影响,社会因素主要表现在人口自然增长率的波动增长,造成土地生态系统驱动力的下降。而土地生态系统驱动力指数的增长主要反映在环境和经济要素的改善。从环境驱动力要素的影响来看,森林覆盖率由2000年的64.60%上升到2019年的64.89%,这得益于漓江流域环保保护相关措施的实施,以及天然林保护、生物多样性等生态保护与建设工程的推进,丰富了土地生态系统。从经济驱动力要素的影响来看,人均GDP由2000年的0.85 万元增长到2019年的5.44 万元,面对国内经济进入“新常态”,漓江流域推进产业结构优化升级,着力稳定增长,推动社会民生的改善和人民经济水平的提高,这给土地生态安全提供强劲支撑,带动全流域土地生态安全的驱动力系统呈上升发展态势,推动全流域土地生态安全朝趋好的方向发展。

2)压力系统方面。漓江流域土地生态安全压力系统D+前期逐年变小,逐步接近正理想解,2010年后大幅上升,总体增加趋势;D-前期大幅度减少,2010年后小幅上升,逐步远离负理想解,总体增加趋势。贴近度也波动减少,土地生态安全压力越来越大,由2000年的0.612 0 小幅上升到2005年的0.696 9 后大幅下降至2019年的0.290 1,土地生态安全状态也由良好级转变为临界级后再转变为敏感级。这是社会经济高速发展的后果,近年漓江流域社会经济的发展在驱动土地生态安全好转的同时,也给其发展带来沉重压力,人口密度逐渐增大,旅游人口暴增,建设大量占用耕地林地,农药化肥广泛施用,污染物大量排放等,对土地生态造成严重威胁,使其面临的压力越来越大。在保持社会经济快速发展的同时,减轻其对土地生态的压力,应成为缓解全流域土地生态安全态势的重要关注点。

3)状态系统方面。漓江流域土地生态安全状态系统D+先增加后减少再大幅增加,总体呈现波动增加趋势,逐步远离正理想解;D-变化趋势同D+,总体呈现波动增加趋势,逐步远离负理想解。贴近度变化不大,呈现的是波动减少趋势,由2000年的0.414 1 波动减少至2019年的0.382 1,土地生态安全状态一直处于敏感级。其原因主要是在此期间受耕地面积比重和人均耕地面积持续降低以及人均建设用地大幅提升的影响,造成土地生态系统状态指数的下降,但是城镇人均绿地面积、水土流失治理面积、土地利用率和旱涝保收率等持续增长,使区域生态环境得以改善,给土地生态系统状态指数提供了支撑,促使区域土地生态安全状态系统比较稳定;因此,在面临经济建设占用耕地无可避免的困境下,优化城市环境,增加城市绿化面积,建设城市森林公园,加强对自然因素和人为活动造成水土流失采取提前预防,合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施,实施山、水、田、林、路综合治理,最大限度地控制水土流失;同时积极探索生态安全型、生态经济型、生态环境型流域建设可提升区域生态安全状况。

4)影响系统方面。漓江流域土地生态安全影响系统D+先减少后增加,总体呈现波动增加趋势,逐步远离正理想解;D-先增加后减少再大幅增加,总体呈现波动增加趋势,逐步远离负理想解。贴近度先稳步增加再小幅减少,呈现的是波动增加趋势,由2000年的0.347 7 逐步增长至2015年的0.570 7,此后小幅减少至2019年的0.548 6,土地生态安全状态仅在2000年处于敏感级,2005年之后一直处于临界级,土地生态安全状态总体趋于好转。主要原因是随着社会经济的迅速发展和科学技术的全面进步,土地集约利用水平明显提升,每平方公里建设用地二三产值由2000年的0.52 亿元增长到2019年的2.24 亿元;人民生活水平大大提高,其中农民人均可支配收入由2000年的1945元增长到2019年的16 045 元;农业机械化水平和农电集约度等也得到有效提升;产业结构也逐步改善等。

5)响应系统方面。土地生态系统响应作为土地生态安全重要环节,表现出人类对土地生态意识的一种调整。漓江流域土地生态安全响应系统D+先减少后增加,总体呈现“V”字变化,逐步远离正理想解;D-先增加后减少再大幅增加,总体呈现波动增加趋势,逐步远离负理想解。贴近度呈现的稳步增长趋势,由2000年的0.289 9 逐步增长至2019年的0.555 9,土地生态安全状态由2000年的危险级转变到2005 的敏感级再转变到2010年后的临界级,并稳定在临界级,土地生态安全状态总体趋于好转。作为典型喀斯特地区,漓江流域近些年生态环境问题的日益凸显,人们环保意识明显增强,保护土地生态已日益受到社会各界的广泛重视,漓江流域环境治理力度逐步加大,一系列环保措施相继出台,环保治理累积投入持续增长、各类污染物处理的水平都明显提升,污染排放总量得到有效控制,自然保护区面积逐步增加,荒山造林面积累积效应明显,带动响应系统安全状况明显提升。

3.2.3 漓江流域土地生态安全县域时空分异

漓江流域各区县土地生态安全状况总体并不好,并且局部变化状况不一(表7,图6)。其中2000年的秀峰区、叠彩区和象山区,2005年的叠彩区土地生态安全指数均小于0.3,处于危险级;2010年的雁山区和平乐县,2015年的象山区、兴安县、平乐县土地生态安全指数均大于0.45,处于临界级;其余时间点均土地生态安全指数均在0.30~0.45 之间,处于敏感级。各个区县的土地生态安全D+值均呈现波动变化,并且2019年的D+值均较2015年有较大增长,偏离正理想解,除灵川县和阳朔县外,其他各区县D+值呈现的是不规整的“U”字型走势,2010年和2015年的D+值相对较小。D-值则呈现波动增长变化,2000年和2005年的D-值相对较小,而2015年和2019年的D-值相对较大,各区县D-值呈现的是缓慢上升走势,偏离负理想解。各个区县C值波动变化呈现的是不规整的倒“U”字型走势,高峰值出现在2010年和2015年,除秀峰区、叠彩区、象山区和雁山区外,其余区县2019年的土地生态安全C值甚至低于2000年的C值。表明了各个区县生态安全状况前期趋好,近期又有明显变差的趋势,这种现象需引起人们重视。

图6 2000—2019年漓江流域土地生态安全等级的县域空间分异Fig.6 County-level spatial differentiation of land ecological security levels in Lijiang river basin from 2000 to 2019

不同区县具体情况看,秀峰区和叠彩区研究期内土地生态安全状态由危险级转变成敏感级,总体趋于好转;象山区期内土地生态安全状态由危险级转变成敏感级再转变至临界级,2019年土地生态安全指数有少许下降,生态状况又处于敏感级,总体趋于好转;七星区期内土地生态安全状态一直处于敏感级,但前期生态安全指数逐步上升,到2015年达到最大值后下降;雁山区期内土地生态安全状态由敏感级转变成临界级再转变至敏感级,总体趋于好转。主要原因是这5 个区是市区,其经济水平、城市化水平、经济密度等总体比较高,经济增长接近5 倍,城市化水平最高达到100%,经济密度增长近10 倍;土地利用率、土地集约利用程度相对比较高。而因农用地面积比较少,肥料、农药等面源污染相对较少。

兴安县期内土地生态安全状态类似雁山区,也是由敏感级转变成临界级再转变至敏感级,2015年是土地生态安全状态最好的年份。这与兴安县城市化水平比较低,受人们开发干扰相对较少;森林覆盖率比较高,境内有猫儿山自然保护区,生态环境相对较好等是相关的。灵川县和阳朔县相似,研究期内土地生态安全状态一直处于敏感级,只是土地生态安全的C值呈现波动变化,高峰值均在2015年,但灵川县2019年C值相对小于2000年,而阳朔县2019年C值相对大于2000年,也表明,灵川县土地生态状态是趋差的,而阳朔县则是趋好。主要原因是灵川县紧邻市区,受市区经济发展影响较大,经济开发等活动相对频繁,受人类干扰较大,但城市绿化等基础建设并没有市区那么完善;阳朔县则因为它是桂林的核心景区所在地,旅游人数非常多,2019年旅游人数是当地人口的近90 倍,旅游给当地环境带来了巨大的压力。平乐县期内土地生态安全状态相对较好,由敏感级转变成临界级再转变至敏感级,2010 和2015 连续两期土地生态安全状况处于临界级。但2019年的土地生态安全C值低于2000年,表明土地生态安全状态是趋差的。其原因主要是平乐县经济水平相对较低,旅游点也比较少,旅游带来的压力也比较少,2019年旅游人口仅是本地人口的4.55 倍,远低于阳朔县等旅游热点区,同时其封山育林,造林效果显著,至2019年,其累计荒山造林面积达到5 754 hm2,是各个区县内最高的。

2000—2015年间,漓江流域大部分区县土地生态安全等级都是有所提升的,危险级的县区消失了,临界级的县区增多了,表明在这段时间内流域土地生态安全态势有所好转。图中显示危险级主要是2000—2005年的桂林市区内部分区域,这部分区域此时经济发展比较粗放,在发展经济的同时,没有重视生态环境的保护,各类环境保护的措施和政策落实不到位。如2000年前后桂林市开展了大规模的城市改造,给城市生态带来了巨大的压力,而第一个无污染垃圾填埋场“桂林市冲口城市垃圾填埋场”2000年才刚动工建设。

2010—2015年,流域土地生态安全等级出现了临界级的县域,无危险级县域,土地生态安全状态大幅好转。其原因主要是对生态环境重视程度增加,并取得成效。开展了启动主体在兴安县境内的猫儿山国家级自然保护区的申报,后来在2012年加入了世界人与生物圈保护区网络,启动了百里漓江“绿化、彩化、花化、果化”工程,开展了“保护漓江生态环境我行动”等民间活动,开始着手创建全国文明城市,编制了桂林市漓江上游生态保护与旅游发展规划等一系列工作,加快了城镇污水垃圾处理设施项目的推进,桂林漓江补水及防洪枢纽工程在漓江兴安县开始动工。2019年,漓江流域所有区县土地生态安全等级都处于敏感级,相对2010年和2015年有所下降。2015年处于临界级的兴安县、象山区和平乐县都降至敏感级。其原因主要是漓江流域包括桂林市区,总体经济水平比较高,但是2018年其人均GDP 约5.5 万元,远低于同期全国人均GDP6.46万元,对地方政府来说经济发展压力较大,建设占用耕地面积加速,旅游人口激增,相关环境保护方面的政策力度跟不上经济发展速度。如兴安县灵渠申遗成功,兴安印象·老山界成为广西休闲农业与乡村旅游示范点,旅游效应增加,游客激增;平乐县近几年引进工业企业70 余家,总投资达38 亿元,经济发展加速。

漓江流域各区县土地生态安全子系统总体状况同样各有差异(表8)。驱动力子系统土地生态安全状态主要在敏感级和临界级之间转换。2005年,流域内只有桂林市部分区的土地生态安全状态处于临界级,主要是早期市区的经济水平相对比较高,在人口基数不大的背景下,经济的驱动作用是比较大的。随着经济的集聚,人口纷纷涌入城市,城市人口压力增加,至使2005年全流域土地生态安全状态全部处于敏感级。之后,经济增长加速,县域经济也得到了较好的发展,2010年和2015年,全流域临界级区县数量增加,仅雁山区处于敏感级,主要是近些年雁山区发展定位是以科教和旅游、低碳工业为支撑,城镇人口大幅减少所致。2019年,敏感级又增加了平乐县,主要原因是平乐县在各个区县中旅游资源最少,经济发展相对较慢。

压力子系统土地生态安全状态主要在敏感级、临界级和良好级之间转换。2000—2010年内,流域内环境压力相对比较低,土地生态安全状态相对比较好,2005年的雁山区、平乐县,2010年的阳朔县土地生态安全状态都处于良好级,表明这个时段这几个区县土地生态环境较好,土地生态系统稳定。2015年和2019年,土地生态安全压力增大明显,良好级区县消失,临界级区县减少,表明经济的发展、人口密度增大、旅游人口增加、农药化肥地膜使用量增加、建设占用耕地林地面积增加等因素给各个区县尤其是县域的生态安全都带来了巨大压力。秀峰区、叠彩区等处于市区,因建设等原因农用地面积不断减少,农药化肥地膜使用量基本是逐渐减少的,反而在2019年土地生态安全状态处于临界级。

状态子系统土地生态安全状态主要在敏感级和临界级转换。2019年,流域所有区县均处于敏感级,表明状态子系统土地生态安全状况是在变差的。其原因主要是各个区县耕地面积和人均耕地面积持续减少,人均建设用地面积持续增加引起的。

影响子系统土地生态安全状态主要在敏感级、临界级和良好级转换。大部分区县的土地生态安全等级有提升,表明流域影响子系统土地生态安全状态在好转,灵川县的等级经历了临界级—敏感级—临界级—敏感级的转换过程,等级总体下降,主要是灵川县离市区很近,受市区经济扩散影响较大,但发展粗放、布局散乱、设施落后、闲置废弃以及不符合安全生产和环保要求的存量建设用地比较多,2019年城镇低效用地达到421.69 hm2,单位建设用的二三产业值、土地集约水平比较低。

响应子系统土地生态安全状态主要在危险级、敏感级、临界级和良好级转换。2000年,五城区和平乐县还都处于危险级,2005年全部处于敏感级,2010年临界级的区县增多,2015年市区提升至良好级,其他县域有所反复,2019年,灵川县处于良好级,其他区县都是临界级,所有区县的土地生态安全等级相对都有提升。这与“两山论”深入人心,经济发展取得成绩,投入环保设施、环境治理的资金也在增加,封山育林,荒山造林面积累积效应明显是相关的。

3.3 影响漓江流域土地生态安全状况的主要因素分析

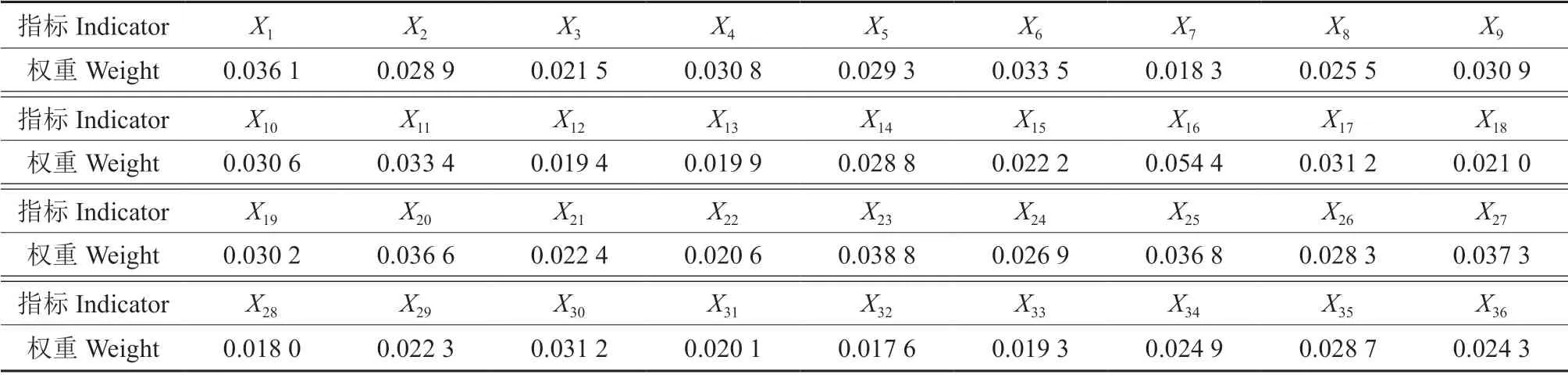

影响漓江流域土地生态安全状况的因素很多,本研究重点分析评价指标体系中各类指标对漓江流域土地生态安全状况的影响。主要通过权重值来确定它们影响程度的大小。计算权重的方法有特尔菲法、层次分析法、变差系数法、熵权法等,其中特尔菲法、层次分析法主观性较强,在一定程度上影响了评价结果的客观性,而变异系数法,又称离散系数法,是一种客观的赋值方法,便可以消除单位或平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响,此方法的基本做法是:在评价指标体系中,指标取值差异越大的指标,也就是越难以实现的指标,这样的指标更能反映被评价指标单位差距;熵权法是根据评价对象的指标值构成的判断矩阵来确定指标权重的一种方法,排除了容易受主观因素影响的成分,具有较强的客观性;为避免人为因素的影响,增加指标权重的科学性和准确性,选取变异系数法和熵权法计算指标权重再算术平均后获得综合权重(表9)。

表9 漓江流域土地生态安全评价指标权重Table 9 Weight of indicators for land ecological security assessment in Lijiang river basin

漓江流域土地生态安全在人口自然增长率(X1)、人均GDP(X4)、人口密度(X6)、单位耕地面积化肥使用量(X9)、单位耕地面积地膜使用量(X10)、单位土地废水负荷(X11)、城镇人均绿地面积(X16)、水土流失治理面积(X17)、土地利用率(X19)、水土协调度(X20)、第三产业比重(X23)、农电集约度(X27)、经济密度(X30)等指标上的权重较大(均大于0.03),这些因素是影响近20年来漓江流域土地生态安全状况的主要因素,其中X1、X6是社会因子,X4、X23为经济因子,X9、X10、X11、X17、X20为环境因子,X16、X30为土地集约利用因子,X27为技术因子,X19是基础设施。说明推动漓江流域土地生态安全水平的提升,需要重视以下几方面:1)控制人口增长速度,协调好人口与环境的关系,要建立人与自然和谐与共的新文明;2)转变区域经济增长方式,提升区域经济发展质量,提高人均经济水平和第三产业比重,以高效发展的经济带动区域土地生态安全水平的提升;3)重视土地生态环境的保护,减轻农业面源污染尤其是减少农药、地膜的使用量,减少废水的排放,减轻环境污染对土地生态的破坏;同时,加大水土流失治理力度,修建水利设施,协调水土资源;并且在相对生态安全问题严重的城市、城镇,加大公园绿地的建设,构建城市小生态圈;4)积极提高土地利用效率,积极开发后备土地资源,高效开发和利用已有土地资源,节约集约用地;5)提升农业科技水平,加大农业电气化、机械化的推广和应用;6)在相对生态安全问题严重的城市、城镇,加大规划以游憩为主要功能,有一定的游憩设施和服务设施,同时兼有健全生态、美化景观、防灾减灾等综合作用的绿化用地面积,构建城镇生态绿心或绿色廊道,提升城镇整体环境水平和居民生活质量。

4 结论与讨论

4.1 结 论

1)土地利用结构中,优势地类是林地和耕地。耕地持续减少205.44 km2;林地先增后减,波动增加41.49 km2。建设用地持续增加了237.57 km2;其他地类也是持续减少,期内分别减少42.92、6.96、23.74 km2;其中耕地和建设用地的变化都有加速的趋势。各个区县研究期内各个土地利用结构在也是波动变化的,并且差异明显,但主要也是耕地和建设用地的变化。

2)2000—2019年,漓江流域土地生态安全状况由敏感级—临界级—敏感级,总体比较差,土地生态安全贴近度值呈现的是先上升再下降总体下降的趋势,下降趋势有加快迹象。各子系统整体情况差异明显,驱动力、影响、响应子系统生态安全状况有所好转,而压力、状态子系统生态安全状态在变差。

3)研究期内漓江流域各区县土地生态安全状况总体情况也不好,县域变化差异明显;叠彩区、秀峰区、象山区期内由危险级转换为敏感级,土地生态状态有所好转,其余区县在敏感级和临界级之间波动变化,2019年所有区县全部处在敏感级。各个区县土地生态安全子系统的变化也是明显的,在危险级、敏感级、临界级和良好级之间波动变化,同样驱动力、影响、响应子系统生态安全状况有所好转,而压力、状态子系统生态安全状态在变差。

4)通过对漓江流域及其各个区县的土地生态安全分析,结果表明在人口自然增长率、人均GDP、人口密度、单位耕地面积化肥使用量、单位耕地面积地膜使用量、单位土地废水负荷、城镇人均绿地面积、水土流失治理面积、土地利用率、水土协调度、第三产业比重、农电集约度、经济密度等因素对漓江流域土地生态安全状况的影响较大。要提高漓江流域土地生态安全水平,需要控制人口增长速度,转变区域经济增长方式,提升农业科技水平,重视土地生态环境的保护,尤其是强化城市内部生态环境建设等。

5)为加强流域水资源环境保护,提升生态环境质量,预防城市扩张过程中带来的环境问题,防治林地的进一步减少。一要加强对林地的管理,有效保护,绿色发展,合理补偿,坚持生态保护的首要性,坚持生态保护与地区发展相结合,鼓励植树造林,封山育林,积极推进水土保持工程,进行石漠化综合治理;二要保护和修复漓江水生态系统,完善桂林市防洪及漓江补水枢纽工程,以城市防洪和漓江生态环境补水为主,结合发电、灌溉,实现水资源综合利用;三要坚持最严格的耕地保护制度,对耕地保护树立耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念,强调耕地占补平衡,持续推进改革创新,着力建立规则明晰、严保严管、动态监管、责任追究的耕地保护监督机制,坚决守住耕地保护红线,明确永久基本农田保护任务;四要坚持土地利用向内涵提升转变,节约集约用地是推进生态文明建设的根本要求;漓江流域节约集约用地就是要以有限的土地承载经济的长期增长,缓解对生态环境的压力;城市建设由粗放扩张向集约扩张转变,农村要推进农业产业结构和布局调整,推动农业向优质、高效、生态、安全方向发展,打造都市型现代农业体系。在漓江流域典型喀斯特地区,进一步加强耕地和林地的保护,建设用地的内涵挖潜就更加重要了。

4.2 讨 论

1)土地利用/覆被变化、土地生态安全的影响因素是复杂的,本研究从“变化—格局—影响—响应”角度探讨了“土地利用/覆被变化—土地利用格局—土地生态安全”的双向反馈机制,但在这一过程中,需要继续深化土地利用的生态环境效应,多角度多层次反映土地生态安全状态,尤其是土地生态安全状况对土地利用覆被的反馈需要进一步优化探索途径,选择合适的研究尺度,构建合适的方法和模型。

2)本文对土地生态安全的研究,主要是基于供给的角度出发,土地利用/覆被现状怎样,目前是处于何种土地生态安全状况。而对基于不同需求层面如社会需求、经济需求、环境需求等,需要一个怎样的土地生态安全格局的研究有待进一步深入。