中国流动人口住房阶层研究

2021-12-17曹吉阳龚岳

曹吉阳 龚岳

中国流动人口住房阶层研究

曹吉阳1龚岳2,†

1.北京大学城市规划与设计学院, 深圳 518055; 2.武汉大学城市设计学院, 武汉 430072;†通信作者, E-mail: gongyue@pkusz.edu.cn

以住房分化视角, 利用 2016 年流动人口监测数据与房价数据, 分析流动人口住房占有的特征与空间格局, 住房阶层的结构及影响因素与机制。结果表明: 我国流动人口住房占有形成非农户籍、高学历流动人口大量占有城镇住房的特征, 呈现沿胡焕庸线分异的空间格局; 我国流动人口形成“三阶五层”的住房阶层结构; 户籍与社会保障的结构性因素仍然阻碍流动人口实现住房阶层跃迁; 部分流动人口凭借个人社会经济条件与流动要素等非结构性因素的作用, 基本上实现住房资产积累; 制度变迁、城市规模与城乡差异共同作用, 加剧城市住房阶层分化, 导致下层住房阶层流动人口内卷与上层住房阶层优势积累。

流动人口; 住房阶层; 空间格局; 多项逻辑回归

快速城镇化进程中, 住房成为我国近 2.4亿流动人口生存发展面临的主要问题[1–2]。住房制度改革后, 商品房成本高企、社会成员住房资源占有状况不均与城市制度壁垒加剧城镇住房分化, 造成流动人口与户籍人口在住房消费和发展机遇方面的巨大差异[3–6]。多套产权房占有者实现住房资产增值, 无房者的住房消费受到挤压, 城市逐步出现基于住房资产的分层结构[3,7]。

住房是家庭财富积累的重要工具, 是透视社会分层和城乡贫富差距的重要视角, 具有对消费者的“分选”作用[8]。城市住房分配体系创造了一个新的阶层划分标准, 依据是否拥有住房以及通过何种途径获得稀缺住房资源, 可以把城市居民划分为不同的“住房阶层”[7]。市场经济体制重组了社会阶层结构, 住房群体由“身份分层”向“经济分层”转换[9], 住房被纳入“经济分层”的评价体系中, 成为社会分层的替代性指标[10–11]。住房分层的直接后果是居住空间的不平等与阶层化, 进一步的后果是底层的内卷与上层的优势累积, 造成阶层差距进一步拉大, 引发阶层对抗[12–14]。

住房阶层形成受到结构性与非结构性因素的影响。现有研究通过分析个体社会经济特征和家庭生命周期等非结构性因素[15], 证明收入、教育、职业地位和家庭结构等要素显著地影响城镇居民住房分层[16–18]。在非结构性因素影响下, 社会成员权衡不同类型住房成本, 在给定的预算约束下发挥最大的效用。另有学者通过分析住房改革前后的政策制度、政府权力和市场转型等结构性因素, 认为住房制度改革的分割性加速中国贫富分化, 降低了无房阶层的社会认同[7,19–23]。在结构性因素的制约下, 社会成员表现出对社会制度的延续性与跨越性, 形成住房阶层的代际转移[21]。此外, 部分学者将住房分层形成归结于市场机制的变化。市场转型导致人力资本回报率增加和政治资本回报率逐渐降低, 使城市居民的职业、教育水平、经济能力和融资能力等因素在住房领域中的作用凸显[24]; 再分配经济体制形成的分层机制具有延续性, 昔日的管理人才在市场转型中将继续处于优势阶层地位[11]。在住房阶层划分方面, 李强[25]利用针对北京市崇文区的调查, 将居民划分为六类住房地位群体; 刘祖云等[3]认为广州居民形成“橄榄型”住房分层形态, 并将其划分为“三阶五级”的住房阶层结构。

近年的研究考察城市居民住房阶层与社会系统的关系及其影响机制, 注重社会正义和空间公平, 体现住房商品属性外的空间属性和社会属性。目前, 住房阶层研究仍存在几点不足。首先, 现有大量研究将住房视为城市居民社会分层的指标之一, 较少关注流动人口内部住房阶层的特征与空间格局。其次, 流动人口群体内部住房阶层形成因素与机制尚不明晰。基于上述背景, 本文采用 2016 年流动人口监测数据与各省房价数据, 分析流动人口内部住房占有特征与空间格局和住房阶层结构的形成因素与机制, 为住房保障制度建设, 促进住房公平提供参考和建议。

1 数据与研究方法

1.1 数据来源

研究所用数据包括流动人口数据和各省房价数据。流动人口数据来自 2016 年全国流动人口动态监测调查 A 卷。问卷采用分层、多阶段与规模成比例方法, 对我国 31 个省(自治区、直辖市及新疆生产建设兵团, 不含港澳台) 8450 个样本点中, 居住一个月以上非本区(县、市)户口的 15~59 周岁流动人口进行调查, 样本总量为 16.9 万人。其中, 农业户籍流动人口占 82%, 非农户籍流动人口占 15%。房价数据来自《中国房地产统计年鉴 2017》。年鉴利用我国 31 个省(自治区、直辖市, 不含港澳台) 2016 年全国房地产开发统计报表基层数据, 汇总各地区房屋销售与购置情况。

1.2 研究方法

1.2.1空间自相关分析

在区域住房市场中, 价格的“分选”作用引起各类居住群体形成空间关联或集聚[8]。本文利用空间自相关分析方法, 测度多产权房阶层的空间关联性与集聚性[26]。首先, 利用全局莫兰指数(Moran’s), 考察全国范围内多房占有流动人口的空间相关性。计算公式为

Moran’s=()/() , (1)

式中,为观测值列向量,为其转置向量,为行标准化后空间权重矩阵, 取值范围为[−1, 1]。然后, 利用局部空间相关分析, 测度各省多房占有流动人口的局部关联特点。

值为正表示某省高(低)值被周围省份的高(低)值包围, 呈现“高–高(H-H)”或“低–低(L-L)”关联;值为负表示某省高(低)值被周围省份的低(高)值包围, 呈现“高–低(H-L)”或“低–高(L-H)”关联[27]。

1.2.2趋势面分析

本文运用趋势面分析方法, 模拟要素在空间的分布和变化规律, 考察多房占有流动人口空间格局的分异趋势[28]。趋势面分析是通过观测值计算二阶多项式, 使残差平方和最小, 估计趋势面参数, 并将散点图投影到-平面和-平面上, 评估拟合程度。轴的正方向为东, 负方向为西;轴的正方向为北, 负方向为南。计算公式为

Z(X,Y)=F(X,Y) +ε, (3)

式中,Z(X,Y)为省多房占有人口密度; (X,Y)为平面空间坐标;F(X,Y)为趋势面拟合值, 反映多房阶层的流动变化趋势。

1.2.3 多项 Logit 回归模型

本文利用多项 Logit 回归模型, 分析流动人口住房阶层形成的影响因素。鉴于住房阶层受结构性与非结构性因素影响, 本文提出以下假设。

假设 1: 个人社会经济特征能够显著地影响流动人口住房阶层。

假设 2: 制度对流动人口住房阶层分化仍具有溢出效应。

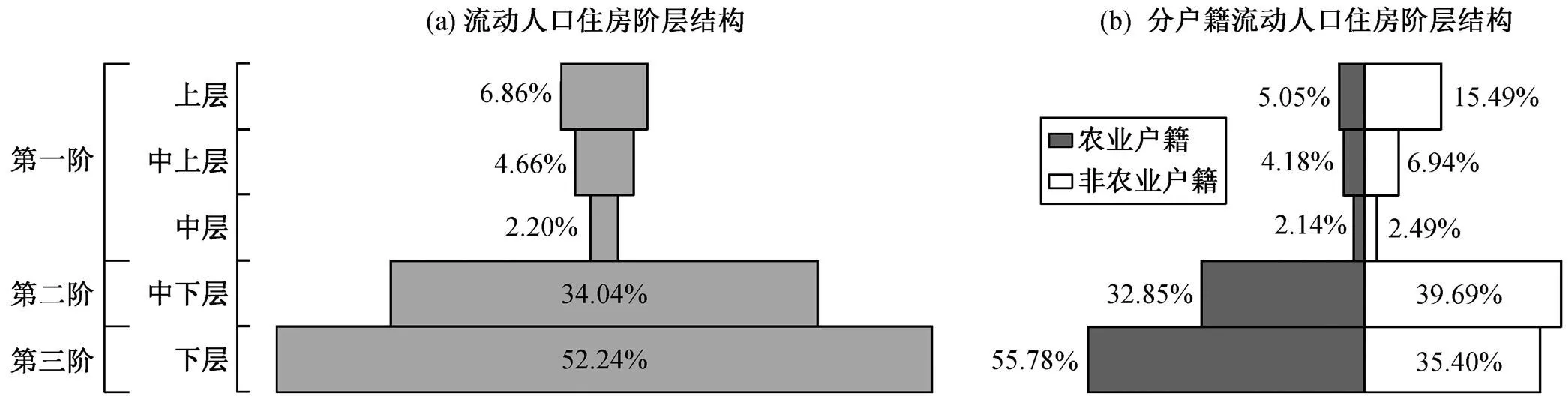

在被解释变量方面, 住房资产占有是住房阶层的外在表现, 与产权住房数量及相应房价有关[14]。本文通过匹配产权住房占有数量与相应住房均价, 构造流动人口住房阶层。剔除无法匹配的样本后, 得到 Logit 回归有效样本数为 165186。据《中国房地产统计年鉴 2017》, 2016 年全国每平方米住房均价为 7476 元, 据此将流动人口住房分为 5 个阶层: 上层(拥有住房资产超过 10600 元/m2)、中上层(拥有住房资产为 8600~10600 元/m2)、中层(拥有住房资产为 6600~8600 元/m2)、中下层(拥有住房资产为4600~6600 元/m2)和下层(拥有住房资产低于 4600元/m2)。

在解释变量方面, 本文将影响住房阶层的结构性因素与非结构性因素分为社会经济特征要素、流动要素、制度和社会保障要素(表 1)。其中, 社会经济特征要素包括出生序列、受教育程度、婚姻、单位性质和就业身份, 流动要素包括流动时间和流动范围, 制度与社会保障要素包括户籍、是否拥有住房公积金以及是否具有失业险。模型公式为

式中,(=)为特定住房阶层的概率;=1, 2, 3, 4, 5, 分别表示上层、中上层、中层、中下层和下层;1为常数项;1~β为回归系数。

2 流动人口住房占有特征与空间格局

2.1 住房占有特征

2.1.1户籍特征

我国流动人口住房占有形成农业户籍人口高无房率, 非农户籍人口占有大量城镇住房的特征(表2)。农业户籍流动人口无房率高达 51.16%, 无房样本占全样本 42%, 城镇拥有一套以上住房的人口仅占全样本的 27.6%。非农户籍流动人口无房率最低(27.34%), 无房样本仅占全样本的 4.1%, 产权住房占有率最高(72.7%)。农业户籍流动人口样本规模是非农户籍样本的 5.5 倍, 而城镇拥有两套以上住房的农业户籍流动人口规模(1471 户)却少于非农户籍人口(1771 户)。

2.1.2教育特征

流动人口住房占有呈现受教育程度越高无房率越低、城镇多房率越高的特征。如表 3 所示, 小学及以下学历流动人口的无房率(54.31%)远高于其他学历流动人口, 大学专科以上学历流动人口的城镇一房率(61.62%)和多房率最高(5.22%), 无房率最低(31.95%)。

2.1.3收入特征

流动人口住房占有呈现收入越高无房率越低、城镇多房率越高的特征。如表 4 所示, 月均工资收入低于 2016 年全国人均最低工资标准的流动人口无房率最高(56.02%), 且城镇多房率最低(0.63%); 中低工资水平流动人口中, 无房率仅比低工资收入水平流动人口低 2.5%, 且城镇多房占有率不足 1%; 中等以上月均工资收入水平的流动人口中, 无房率有显著下降(40.54%), 且城镇多房率达 3.06%。

表1 变量描述

表2 户籍特征

说明: 无房率为尚未购买住房流动人口占比, 村一房率为仅在户籍地村拥有产权住房流动人口占比, 城镇一房率为仅在城镇拥有一套住房流动人口占比, 城镇多房率为在城镇拥有多套住房流动人口占比。下同。

表3 教育特征

表4 收入特征

说明: 月均工资收入数据来自人力资源和社会保障部《全国各地区月最低工资标准情况(截至 2016 年 12 月)》和《中国统计年鉴2017》。

2.2 住房占有空间格局

我国流动人口住房占有情况存在空间分异。首先分析我国各地理分区内流动人口住房占有情况; 然后, 利用 ArcGIS, 将全国流动人口住房占有情况按省份汇总, 计算各省无房率、一房率和多房率, 并使用自然间断点(Jenks)法, 把每类住房占有情况划分为五级进行可视化; 最后, 针对流动人口多房占有现象, 利用趋势面与空间自相关分析, 判断流动人口多房占有的空间变化趋势与集聚程度。

2.2.1各地理分区流动人口住房占有情况

流动人口住房呈现东部地区占有情况差异最大, 东北地区差异最小, 西部地区多房占有率最高的格局(表 5)。在流动范围方面, 东部地区省际流动人口是省内流动人口数的 2.45倍, 中部、东北与西部地区省内流动样本均多于省际流动样本。其中, 中部地区省际流动人口最少, 仅为省内流动人口的 27.3%; 东北地区与西部地区的省内和省际流动人口数较为接近。在无房率方面, 东部地区无房率最高(53.08%), 东北最低(30.03%)。东部地区无房流动人口数占全样本的 21.67%, 中部地区无房流动人口数占 8.95%, 西部地区无房流动人口数占14.2%, 东北地区无住房流动人口占 2.3%。在城镇一房率方面, 东北地区一房率最高(49.53%), 东部地区最低(29.39%)。在城镇多房率方面, 西部地区多房率最高(5.08%), 东北地区多房率最低(3.3%)。人口流动模式是东部地区与其他区域住房占有情况差异的主要原因。东部地区市场化迅速, 城市基础设施健全, 吸引大量跨省流动人口; 其他地区则以省内流动为主, 最终形成东部地区无房率最高、其他地区一房率和多房率较高的格局。

2.2.2各省流动人口住房占有情况

各省流动人口住房占有呈现沿胡焕庸线分异的空间格局(图 1)。无房率较高的流入省份多集中于胡焕庸线以东, 如江苏、浙江、福建、广东、河北、海南等东部省份, 仅少数西部省份无房率较高, 如云南、陕西。住房占有率较高的流入省多集中于胡焕庸线以西。在一房率方面, 一房率较高的流入省多集中于东北三省与部分中、西部地区省份, 如安徽、西藏。在多房率方面, 流入省集中于我国新疆、宁夏、内蒙古、青海、西藏和重庆等西部省份, 部分中部省份多房占有呈现高值, 如湖北。房价与收入差异是空间格局分异形成的主要原因。东部地区省份收入水平与房价相对较高, 形成流动人口无房率高的特征; 中西部省份房价较低, 流动人口具有相对更高的支付能力, 更容易实现多房占有。

表5 各地理分区住房占有情况

说明: 东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南 10 个省级行政区, 中部地区包括山西、内蒙古、安徽、江西、河南、湖北和湖南 7 个省级行政区, 西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和广西11个省级行政区, 东北地区包括黑龙江、吉林和辽宁3个省级行政区。

图1 流入地住房占有率

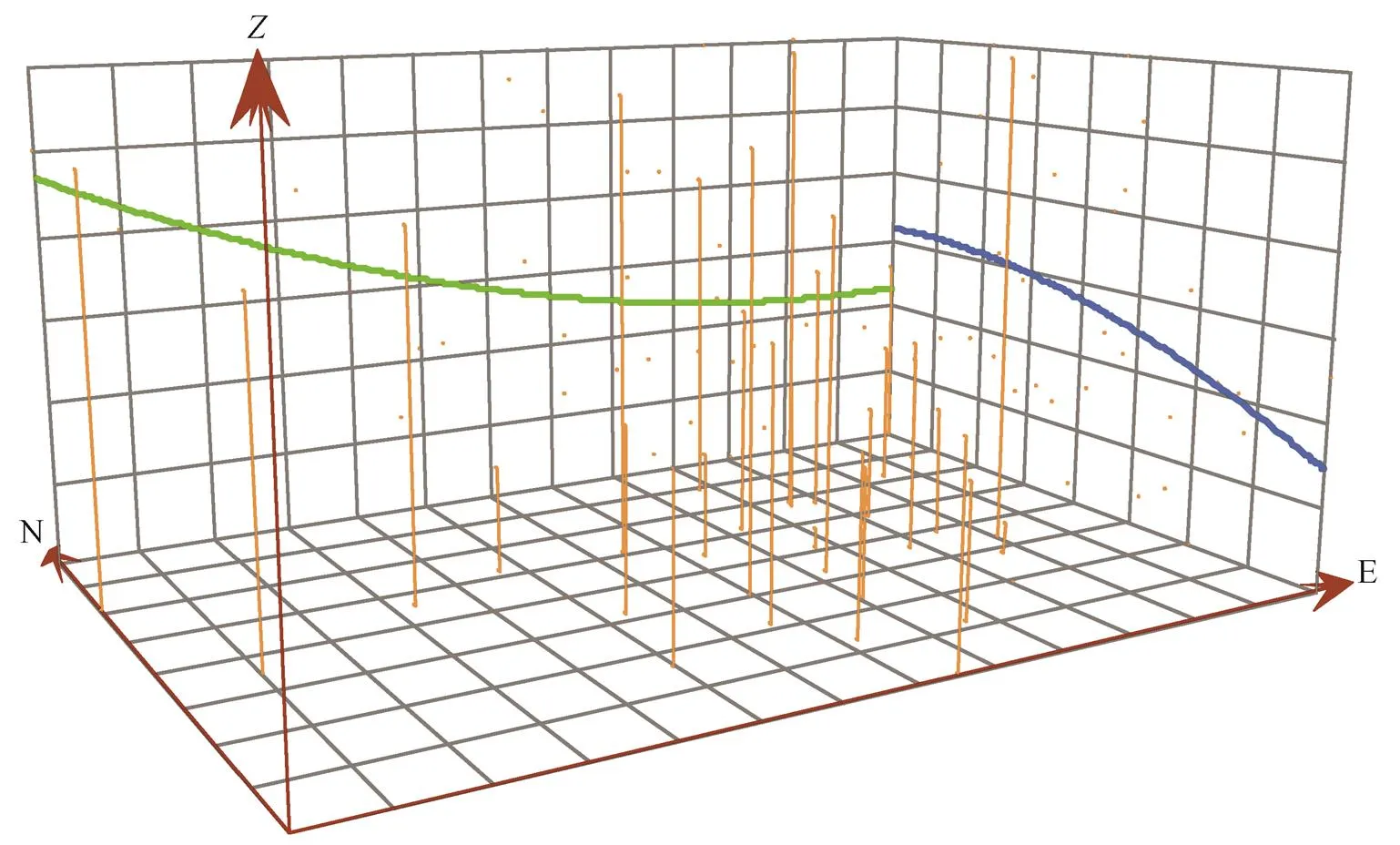

2.2.3趋势面分析

占有多套产权住房不仅与居住群体的购房能力有关, 而且与各地购房政策相关。已经出台限购措施的城市, 住房占有难度远高于非限购城市, 并且部分实施限购措施的城市, 其购房准入政策存在差异。因此, 需分析多房占有现象在不同地理区域上的变异, 结合各地住房政策, 判断流动人口多房占有的空间趋势。图 2 显示多房占有流动人口密度的趋势面分析结果, 不论是东西方向还是南北方向, 拟合线均非直线, 表明多房占有流动人口在特定方向存在一定的空间趋势。在东西方向上(绿线), 已购多房流动人口的空间分布大体上呈现先大幅降低、后小幅升高的特征, 说明自西向东占有多套产权住房的流动人口有先减少、后小幅增加的趋势。南北区线(蓝线)呈现先升高、后降低的倒“U”型趋势, 说明空间分布南北低、中部高。我国西部与东北地区购房政策相对宽松, 部分城市不限购或划定城市内部区域限购, 准入门槛较低, 便于占有多套产权住房。以成都和长春为例, 成都市非户籍居民在高新区范围内无自有产权住房的可购买商品住房①《进一步促进我市房地产市场健康发展的若干政策措施》, 成办发[2016] 45 号; 长春市政府取消住房限购政策, 购买市区内商品房、二手房不受套数限制, 非本市户籍家庭无需提供纳税和社保证明②《支持居民自住性和改善性住房需求促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》, 长府发[2015] 6 号。东部与南部沿海省份限购政策严格, 准入门槛较高, 如上海市将非户籍居民家庭购房所需缴纳社保年限由两年提升至五年③《关于进一步完善本市住房体系和保障体系促进房地产市场平稳健康发展的若干意》, 沪府办发[2016] 11 号。在各地购房政策调控下, 流动人口多房占有在东西方向呈现“U”型趋势, 南北方向呈倒“U”型趋势。

图2 多房占有流动人口趋势面分析

2.2.4空间自相关分析

本文基于全局 Moran’s考察多房占有流动人口的集聚情况, 分析变量为各省已购多房流动人口比率。将各省的已购多房流动人口比率代入全局Moran’s计算公式(式(1))中, 得出全局 Moran’s为 0.171 (值为 0.047, 在 0.05 的水平上显著),()为 1.868 (=1.868>1.65)。结果表明, 多房占有分布呈现明显的空间依赖, 在地理上具有集聚特征, 即多房占有率高的省份其周边省份占有率也高。

通过绘制莫兰散点图(图 3), 可以详细地反映各地区内部空间集聚情况。由图 3 可知, 多房占有呈现“H-H”模式的省份有内蒙古、西藏、青海、天津、贵州、新疆、重庆、宁夏和北京, 形成西部地区与华北地区聚集地带。四川、陕西、甘肃、河北、云南、山东、湖南、江苏、河南、浙江和辽宁 11 个省份呈现“L-H”模型, 与这些省份相比, 其相邻省份多房占有率更高。广西、吉林、广东、江西和福建呈现“L-L”模式, 造成这种现象的原因主要是, 作为人口流入大省, 东南沿海拥有相对较高的经济发展水平, 住房机会相对较少。山西、安徽、黑龙江、海南、湖北和上海呈现“H-L”模式, 在地理上呈现离散分布。

2.3 小结

流动人口住房占有呈现向非农户籍、高学历倾斜的特征。与“城–城”流动人口相比, “乡–城”流动人口受到户籍或学历限制, 进入城市住房市场的机会较少, 难以通过住房财产积累资本, 在住房占有中处于弱势; 非农户籍流动人口受到相对较小的制度阻碍, 有机会在流出地和购房政策相对宽松的流入地购买产权住房。受教育程度越高的流动人口越容易进入城市住房市场, 避免陷入住房困境。

H为多房流动人口比率, lagged H为多房流动人口比率的空间滞后量

流动人口产权住房占有形成沿胡焕庸线分异的空间格局, 多房占有呈现东西“U”型、南北倒“U”型的空间分布趋势。东部省份作为最主要的流入地, 住房市场表现出对流动人口的强烈排斥。东部地区房价高企, 购房政策严格, 消费水平较高, 大大提高了东部流动人口无房率。中部、西部和东北地区流动人口多倾向于省内流动, 购房政策相对宽松, 流入地社会经济发展水平与流出地较为较近, 大大提升了流动人口产权住房占有率。在南北方向上, 中部省份省内流动人口最多, 流入地与流出地的社会经济特征较为相似, 更容易占有多套住房, 符合倒“U”型多房占有趋势。

3 流动人口住房阶层结构

总体上, 我国流动人口呈现“三阶五层”的住房阶层结构(图4)。

第一阶由中层、中上层和上层住房群体构成。中层以上住房群体通过占有产权住房, 扩大家庭资产规模, 改变其社会经济地位。在住房占有量方面, 中层以上住房群体具有绝对优势, 不仅实现有房可住, 中上层和上层住房群体多房率达到 23.57%和35.38%。第一阶层流动人口可分为 3 类: 第一类是拥有一处高价值房产的流动人口, 第二类是在非流入地城市拥有多处住房的流动人口, 第三类是在流入地与其他城市同时拥有多处房产的流动人口。第一阶层流动人口往往具有较高的经济收入水平, 住房支付能力较强。部分流动人口得益于家庭住房继承和父母扶持, 扩大了流动人口内部的住房阶层差距。在流入地城市定居困难的状况下, 购房并非流动人口的阶段性刚需, 流动人口会在流动过程中的某一时间节点转向流出地进行住房投资, 以便实现家庭经济收益最大化, 产生多地多房占有的空间格局[29–30]。

第二阶由中下层住房群体构成, 中下层流动人口基本上实现“安居梦”。在收入方面, 49%的中下层住房群体家庭月均收入高于全国平均水平。在产权住房占有方面, 中下层流动人口的一房占有率达到 100%, 不存在无房阶层和多房阶层, 基本上实现有房可住。其原因在于, 中下层阶层住房支付能力提升, 在信贷支持下, 初步具备购买较高价值住房资产的能力。

第三阶由下层住房群体构成。下层住房群体规模最大, 经济收入水平和住房占有量相对较低。月均收入低于 2016 年城镇单位就业人员人均工资5600 元(《中国统计年鉴2017》)的下层流动人口家庭占 58.2%; 尚未获得产权住房的流动人口家庭占92.33%, 拥有一套产权住房的占 7.67%。依据其收入水平和住房占有情况, 第三阶层流动人口可分为两类: 第一类是住房支付能力较低的居住群体, 这类流动人口家庭月均收入低于 5600 元, 只能选择进入单位或雇主提供的免费住房、借住房或低价租赁住房中; 第二类是拥有一套价值较低住房资产的流动人口, 这类流动人口具有较低的住房支付能力, 在综合预算约束与城市政策下, 选择购买均价较低的住房。

“城–城”流动人口与“乡–城”流动人口之间形成巨大的住房阶层鸿沟。在经济收入方面, 无法达到全国平均水平的农业和非农户籍流动人口分别占该类户籍的 54%和 42%。其中, 下层住房阶层的农业户籍流动人口近 59%无法达到平均水平。在住房占有方面, 下层中仅有 6%的“乡–城”流动人口拥有一套住房, 而“城–城”流动人口的一房占比达16.6%。由于户籍制度的存在, “乡–城”流动人口进行住房阶层跃迁面临巨大的阻碍。在住房改革与住房分化时期, “城–城”流动人口享受城市政策改革红利, 以家庭为单位在户籍地城市占有产权住房, 其住房资产价值伴随行政区划调整和土地价格上涨而稳步提升, 最终逐步进入中层以上住房阶层。住房改革范围仅限城市地区, 部分“乡–城”流动人口未能享受城市化发展带来的资本红利, 成为城市住房市场的弱势群体。

图4 住房阶层结构

4 流动人口住房分层的影响因素与机制

4.1 流动人口住房分层影响因素

利用 Stata 15.1 软件, 针对五类住房阶层群体进行分析, 回归结果验证了假设: 流动人口的个人社会经济特征因素对住房阶层有显著影响; 制度对流动人口住房阶层分化仍具有溢出效应(表 6)。个人社会经济特征改变了流动人口的资本回报, 影响流动人口住房分层。在出生序列方面, 年长的流动人口更容易成为上层住房阶层。1950 年以前出生的流动人口依托计划经济时代的福利房或自建房, 基本上保障家庭拥有一套住房。其后一代, 即 1975年前后出生的流动人口, 在住房改革时期处于壮年,有机会在福利房私有化时期的住房市场拥有一套住房[14]。“90 后”成为新一代中层住房群体。与 1950年前出生的流动人口相比, “90 后”刚刚步入工作岗位, 尚未积累足量资本, 成为中层住房阶层的概率比成为上层住房群体高 0.326 倍。另一方面, 与中下层住房阶层相比, 部分“90 后”流动人口依托父母庇护与家庭资本积累, 更趋于进入中层住房阶层。

表6 多元Logit回归模型结果

说明: 有效样本数为165186个;为多元Logit回归模型系数; OR (odds ratio)为模型的优势比; ***<0.01, **<0.05, *<0.1。

在受教育程度方面, 较高学历水平是中层以上住房阶层流动人口的显著特征。以小学以下学历流动人口为参考变量, 大专以上学历流动人口成为上层住房阶层的概率更高(OR=1.720), 初中和高中学历流动人口更容易成为中层住房阶层。首先, 受教育程度影响流动人口未来的住房支付能力; 其次, 地方政府将城市福利住房向高学历人才倾斜, 低学历、低技能流动人口被挤出人才住房之外。在婚姻方面, 与在婚流动人口相比, 不在婚流动人口处于相对较低的住房阶层。流动人口的婚姻情况反映其家庭住房面积、质量和学区需求, 在一定程度上推高了流动家庭的住房阶层地位。值得注意的是, 家庭住房需求提升, 往往伴随家庭消费水平提高, 限制了在婚流动人口向更高住房阶层跃迁。在单位性质方面, 住房分化时代的单位制度对住房阶层的影响存在溢出效应, 国企单位就业使流动人口保持优势。国企职工以较低的价格购买政府福利房, 并在一定年限后取得住房的完全产权。值得注意的是, 未就业的流动人口进入上层或中上层住房阶层的概率比国企职工分别高出 1.820 和 1.520 倍。这部分流动人口大多已退休或家庭条件优越, 其家庭大多拥有一套甚至多套住房, 处于相对优势的社会经济阶层。在就业身份方面, 与雇员相比, 雇主拥有一定的经济基础, 有能力在流入地或户籍地获取产权住房, 其进入上层住房阶级的概率是雇员的 1.212 倍。

流动要素影响流动人口的资本积累。流动距离越短, 累计流动时间越长, 流动人口进入住房中层以上阶层的概率越高。与跨省流动人口相比, 市内跨县流动人口更有可能成为中层住房阶层。省内跨市流动人口比跨省流动人口进入中上层住房阶层的概率高 1.457 倍。在一定的地理区域内, 城镇房价存在空间自相关, 住房价格随距高房价城市距离增大而降低[31]。在流出地具有购房能力的流动人口, 流动距离越短, 在流入地成为相同或跨越当前住房阶层的可能性越大。反之, 在流出地没有购房能力的流动人口, 流动距离越短, 进入相同或低级住房阶层的可能性越大。在流动时间方面, 累计流动时间越长, 流动人口越容易通过购买住房成为更高的住房阶层。与流动时间在两年以内的流动人口相比, 流动时间在 3~9 年和 10 年以上的流动人口成为上层住房阶层的概率分别高 1.110 和 1.782 倍。流动时间越长, 流动人口的累积资本越多, 风险应对能力越强, 越容易改变其住房阶层。

制度与社会保障等结构性因素对流动人口住房分层具有溢出效应。与本地没有保障的流动人口相比, 拥有住房公积金和社会保险的流动人口成为上层住房阶层的概率高 0.66 倍和 0.42 倍。值得注意的是, 户籍制度仍然是限制流动人口改变住房阶层的重要影响因素。与农业户籍流动人口相比, 居民及非农户籍流动人口成为上层住房阶层的概率分别高 3.513 和 1.509 倍。制度与社会保障要素影响住房阶层的主要原因在于: 1)住房改革时期, 农业户籍人口被排除在城市住房市场之外, 随着房地产市场迅速扩张, 农业户籍流动人口第一次处于住房资产的不利地位; 2)尽管 2014 年施行户籍制度改革, 长久以来的制度禁锢与大城市户籍制度壁垒导致农村户籍人口在城市住房市场中处于不利地位, 形成农业户籍与非农业户籍之间的住房阶层分化; 3)社会保障缺失使流动人口缺乏风险应对能力, 致其无法改变住房阶层。

4.2 流动人口住房分层机制

制度与社会机制变迁是城镇人口住房阶层分化的根本原因。中国城市住房改革与社会转型在时间上基本上一致, 制度机制变迁给社会成员带来机会结构的变化[32]。住房制度改革前, 国家权力制度是影响城市住房分层的主要机制, 政府通过计划经济统筹, 采取农村自建、城市住房福利分配的方式, 在一定程度上消除城乡住房差距, 没有产生代表性住房阶层。住房制度改革后, 受益者基本上是拥有更高社会地位、更好经济条件以及占有组织资源和权力的单位职工[11]。城市出现公房私有化与商品房市场的双轨制, 商品房成为居民获得住房资源的主要途径, 货币支付能力成为居民能否获得住房的决定性因素, 社会成员在住房资源分配机制与住房获得机会结构上产生差异。是否有机会获得政府补贴性住房(即公房)、商品房的价格, 对城镇人口是否能够进入住房市场购房产生重要影响。从市场转型理论的观点来看, 市场机制的发展在一定程度上改变了住房资源的分配方式, 流动人口的教育水平和经济能力等因素在住房分层机制中的作用凸显。但是, 国家主导的住房制度渐进式改革并没有使权力机制发生根本性的变化, 原有的权力机制模式在住房制度转型过程中仍然延续下来, 而市场机制同时并行增长, “政府”和“市场”两种力量的联盟共同塑造住房分层的格局。住房资源再分配与个人社会资本的紧密联系以及公职人员与行业精英在住房再分配过程中的显著优势, 导致城镇人口住房阶层分化呈现双重分层体系, 体现了制度的延续性[19]。

市场机制在一定程度上弱化了社会资本回报率, 但城乡差异扩大了流动人口内部住房阶层分化。住房制度改革范围仅限于城镇地区, 加上户籍制度的存在, 农业户籍人口被排除在城镇住房体系之外。户籍制度改革与住房制度改革的分割, 收窄了农村移民享受城市福利的途径, 扩大了城乡住房财富差距与住房不平等。“乡–城”流动人口在缺席城镇住房制度改革后, 又受到户籍限制, 其住房财富与“城–城”流动人口、城镇户籍人口拉开差距。“乡–城”流动人口不但未享受住房私有化阶段城镇住房再分配体系带来的红利, 又在制度壁垒与高房价的影响下, 无法进入市场主导的城镇住房再分配体系中。相较于“乡–城”流动人口, “城–城”流动人口面临的制度阻碍较小, 更容易通过住房实现阶层跨越。在住房制度改革没有涉及农村居民住房需求的背景下, 户籍仍然限制农村移民享有城市基本住房福利, 扩大了城乡住房财富差距与住房不平等[14]。

城市等级影响流动人口多房占有空间格局分异。由于人口和经济的集聚, 等级高规模大的城市通常具有更高的收入水平, 更丰富的就业机会, 更健全的社会保障和公共服务体系, 成为流动人口居留的首选地[33]。然而, 这些城市同时会实行一定的购房限制和行政壁垒, 给外来人口居留造成障碍, 迫使流动人口回流原籍地或在其他城市购房。另一方面, 对于等级低、规模小的城市, 尽管其购房政策较为宽松, 但房价较低, 流动人口出于家庭收益最大化考虑, 仍趋于在有利于进行住房阶层跃迁的城市进行投资。在地理空间上, 最终形成东部、南部大城市无房流动人口居多, 中西部小城市出现多产权房占有, 沿胡焕庸线分异的空间格局。

5 结论

住房阶层的内涵在于是否拥有住房以及通过何种途径获得稀缺住房资源。城镇户籍、更高的受教育程度或高收入是城镇多房流动人口的主要特征。在空间格局方面, 流动人口住房占有情况呈现沿胡焕庸线分异的空间格局。多房占有的流动人口分布呈现自东向西“U”型、自北向南倒“U”型的趋势; 从空间集聚度来看, 多房流动人口在西部和华北地区呈现高–高集聚的特点。

目前, 我国流动人口形成“三阶五层”的住房阶层结构。第一阶由中层以上住房群体构成, 拥有一套或多套高价值产权住房。第二阶流动人口基本上实现“安居梦”。第三阶无住房的流动人口基数最多, “城–城”与“乡–城”流动人口之间形成巨大的住房阶层鸿沟。

户籍制度、社会保障等结构性因素仍然是阻碍流动人口在城市定居的主要因素。短距离、长时间流动的流动人口与当地户籍居民有较多相似特征, 面临的制度阻碍和城市壁垒相对较小, 更容易实现住房阶层跃迁。其次, 非结构性因素反映住房对流动人口的分选作用, 具有更高学历、更高收入以及在国企单位工作的流动人口更容易通过多房占有改变住房阶层。

制度变迁与城乡差异是流动人口住房阶层形成的根本原因, 城市等级导致住房占有空间格局分异。住房阶层的形成是由于长久以来的国家权力制度、市场体制与城市政府住房政策导致的必然结果。在住房改革过程中, 部分农业户籍流动人口无法享受城市住房市场发展带来的红利, 逐渐成为住房阶层的底层, 上层住房群体依托住房资产累积优势, 避免阶层滑落。

[1]吴海瑾.城市化进程中流动人口的住房保障问题研究——兼谈推行公共租赁住房制度.城市发展研究, 2009, 16(12): 82–85

[2]李在军, 尹上岗, 张晓奇, 等.中国城市流动人口房租收入比时空格局及驱动因素.地理科学, 2020, 40(1): 103–111

[3]刘祖云, 毛小平.中国城市住房分层: 基于 2010 年广州市千户问卷调查.中国社会科学, 2012(2): 94–109

[4]杨菊华.制度要素与流动人口的住房保障.人口研究, 2018, 42(1): 60–75

[5]杨巧, 杨扬长.租房还是买房——什么影响了流动人口住房选择?.人口与经济, 2018, 41(6): 101–111

[6]聂晨, 方伟.住房自有会撕裂青年群体吗——青年住房自有与阶层认同的研究.中国青年研究, 2017, 32(8): 64–70

[7]Rex J, Moore R.Race, community and conflict: a study of Sparkbrook.New York: Oxford University Press, 1967

[8]陈龙, 张志斌, 常飞, 等.基于住房代理数据的城市社会阶层空间异构性研究——以兰州市为例.干旱区地理, 2019, 42(5): 1213–1220

[9]付舒.公平理论视阈下我国社会保障制度的分层化问题研究[D].长春: 吉林大学, 2016

[10]项继权, 袁青.阶层识别: 指标、逻辑及其发展.江汉论坛, 2017, 63(1): 130–134

[11]Bian Y, Logan J.Market transition and the persistence of power: the changing stratification system in urban China.American Sociological Review, 1996, 61(5): 739–758

[12]张广利, 濮敏雅, 赵云亭.从职业到住房: 社会分层载体的具象化.浙江社会科学, 2020, 36(3): 73–79, 158–159

[13]张海东, 杨城晨.住房与城市居民的阶层认同——基于北京、上海、广州的研究.社会学研究, 2017, 32(5): 39–63

[14]吴开泽.住房市场化与住房不平等——基于 CHIP和 CFPS 数据的研究.社会学研究, 2019, 34(6): 89–114

[15]古恒宇, 孟鑫, 沈体雁, 等.中国城市流动人口居留意愿影响因素的空间分异特征.地理学报, 2020, 75(2): 240–254

[16]易成栋.城镇家庭住房状况的影响因素——基于Logit 模型和 6 城市“五普”数据的实证研究.南京人口管理干部学院学报, 2007, 36(2): 24–27

[17]Huang Y, Clark W A V.Housing tenure choice in transitional urban China: a multilevel analysis.Urban Studies, 2002, 39(1): 7–32

[18]Saunders P.Beyond housing classes: the sociological significance of private property rights in means of consumption.International Journal of Urban & Re-gional Research, 1984, 8(2): 202–227

[19]边燕杰, 刘勇利.社会分层、住房产权与居住质量——对中国“五普”数据的分析.社会学研究, 2005, 35(3): 82–98

[20]谢霄亭, 马子红.城镇居民住房获取概率的差异及其影响因素.西部论坛, 2015, 25(6): 44–54

[21]武中哲.制度变迁的交互作用及其分层效应—— 基于单位制度和住房制度改革的分析.社会科学, 2010, 42(1): 71–77

[22]Xiao L, Qiu Q, Gao L.Chinese housing reform and social sustainability: evidence from post-reform home ownership.Sustainability, 2016, 8(10): 1053–1067

[23]Wu L, Bian Y, Zhang W.Housing ownership and housing wealth: new evidence in transitional China.Housing Studies, 2019, 34(3): 448–468

[24]胡蓉.市场化转型下的住房不平等——基于 CGSS 2006调查数据.社会, 2012, 32(1): 126–151

[25]李强.转型时期城市“住房地位群体”.江苏社会科学, 2009, 41(4): 42–53

[26]古恒宇, 覃小玲, 沈体雁.中国城市流动人口回流意愿的空间分异及影响因素.地理研究, 2019, 38 (8): 1877–1890

[27]李琴, 谢治.青年流动人才空间分布及居留意愿影响因素——基于2017年全国流动人口动态监测数据.经济地理, 2020, 40(9): 27–35

[28]王洋, 方创琳, 盛长元.扬州市住宅价格的空间分异与模式演变.地理学报, 2013, 68(8): 1082–1096

[29]周加欢, 冯健, 唐杰.新生代农民工居住特征及影响因素分析.城市发展研究, 2017, 24(9): 109–119

[30]林存贞, 林李月, 朱宇, 等.跨地区生计视角下流动人口在流出地住房投资行为的时空特征.人文地理, 2018, 33(4): 43–51

[31]Wang Y, Wang S, Li G, et al.Identifying the deter-minants of housing prices in China using spatial reg-ression and the geographical detector technique.App-lied Geography, 2017, 79: 26–36

[32]Wu X, Xie Y.Does the market pay off ? Earnings returns to education in urban China.American Socio-logical Review, 2003, 68(3): 425–442

[33]闫广华, 张云.东北城市人口流动倾向强度与吸引力度耦合协调研究——基于网络关注数据.地理科学, 2020, 40(11): 1848–1858

Housing Class of the Migrants in China

CAO Jiyang1, GONG Yue2,†

1.School of Urban Planning and Design, Peking University Shenzhen Graduate School, Shenzhen 518055; 2.School of Urban Design, Wuhan University, Wuhan 430072; † Corresponding author, E-mail: gongyue@pkusz.edu.cn

Using the Survey of Social Integration and Mental Health of Migrants in 2016 and housing price data, this article analyzes the characteristics and spatial pattern of housing ownership todiscuss the structure, influencing factors and mechanisms of the housing class.The results show that the housing ownership of migrants forms the characteristics of non-agricultural(household registration) and high-educated floating population occupying a large number of urban housing, showing a spatial pattern of differentiation along the “Hu Huanyong line”.China’s migrants has formed a “three-class five-level” housing class structure.Hukou and social security system still prevent the migrants from realizing the transition of housing class; some of them basically realize the accumulation of housing assets by relying on their personal socioeconomic conditions and mobility factors.System changes, urban scale, and urban-rural differences work together to intensify the differentiation of urban housing classes, and ultimately lead to the involution of the lower housing class and the accumulation of advantages of the upper housing class.

migrants; housing class; spatial pattern; multiple logistic regression

10.13209/j.0479-8023.2021.090

2021–01–19;

2021–03–20

中国人口福利基金会和招商局慈善基金会中国当代社会治理研究基金(2021)和国家自然科学基金(41801110)资助