红层丘陵区斜坡建筑地下室上浮原因分析及处理措施

2021-12-16陈近中刘泊雷张浩淼

陈近中 刘泊雷 张浩淼

【摘 要】随着城市的发展和对地下空间的需求,红层丘陵区斜坡地带新建了较多地下结构,由于认为红层丘陵区地下水条件较简单,往往忽视地下结构抗浮设计,导致许多地下结构鼓胀、开裂,甚至影响主体结构安全。文章以成都南部丘陵区某小区为例,从地形条件、地质条件、施工影响及气象条件等方面分析了红层丘陵区斜坡建筑地下室上浮的原因,并对建筑上浮事故提出了钻孔泄压、压力注浆、自动排水和重新回填等有效处理措施,可为该类工程的抗浮设计及事故处理提供参考。

【关键词】红层丘陵区; 斜坡建筑; 地下室; 抗浮设计; 处理措施

【中图分类号】TU46【文献标志码】A

随着经济的发展,红层丘陵区的城市范围不断扩大,周边斜坡地带已变为城市建设区域,大量建筑建设在斜坡体上。为了满足日益增长的停车需求,小区均建立了地下停车库。但近年来,由于勘察设计单位忽视红层丘陵区斜坡地下水问题,部分建设在斜坡上的地下室抗水板鼓胀、开裂,甚至破坏主体结构的事件不断发生。如2013年昆明某建筑暴雨后地下室整体上浮,最大达到94.96 mm,造成了严重结构破坏和经济损失[1]。2015年内江某小区地下水抗水板鼓胀,墙、柱开裂,甚至部分承重结构出现裂缝,危及主体结构安全[2]。广州、东莞[3]、贵阳[4]、佛山[5]、镇江[6]、大连[7]等城市均出现了抗浮设计不合理而导致地下室开裂甚至破坏的事故。

1 工程概况

成都市某小区位于成都南部浅丘地带。项目规划建设净用地面积约62 429 m2,总建筑面积为152 802 m2,包含12栋6+1层住宅、3栋9+1层住宅、2栋10+1层的住宅,会所2层、商业用房、地下车库和门卫房等服务设施。

2018年7月11~13日,成都连续暴雨,最大24 h降雨量为249.2 mm。13日发现该小区16#、17#、18#楼之间纯地下室部位抗水板出现鼓胀,最大鼓胀高度约15 cm,抗水板与柱间出现裂缝。由于及时采取钻孔泄压,鼓胀、开裂仅限于抗水板,未影响到结构整体,建筑整体安全。

2 水文及地质条件

2.1 气象水文

成都市属亚热带季风型气候区,风气候显著,四季分明。气候总的特点是:冬暖、夏长、冬雪少,日照少、降雨量充沛。多年年平均气温16.2 ℃,极端最高38.30 ℃,极端最低-5.90 ℃。多年平均降水量为911.6~983.9 mm,丰水期为6~9月,其降水量占全年降水量的74 %,枯水期为12~2月。相对湿度多年年平均为82.1 %。多年年平均风速1.35 m/s,最大风速14.8 m/s,极大风速27.4 m/s;最多风向NNE。受大气环流控制,降雨分配季节不均,夏秋两季降雨量(5~10月)偏多,多年平均降水量占全年的81.5 %。

2.2 地形地貌

场地原始地貌属于浅丘地貌,西北高东南低,高程介于485.53~497.22 m,相对高差约12 m。场地南部为浅丘,高程496.00~497.00 m,丘间谷地贯穿场地北部、东部以及西部,高程485~491 m(图1)。由于工程开挖山丘、填埋谷地,使得场地北部形成一相对低洼地带,易于水流汇集(图2)。

2.3 地层岩性

根据勘察资料,场地主要由第四系全新统人工填土层(Q4ml)、第四系全新统残坡积层(Q4el+dl)粉质黏土、白垩系上统灌口组(K2g)泥岩组成。人工填土层主要分布于场地北侧及西侧,钻孔揭露厚度0.2~6.4 m。粉质黏土除场地中部因人工平整后缺失外,普遍分布于场地,钻孔揭露厚度0.5~5.7 m。场区下伏白垩系上统灌口组泥岩、砂岩,根据其风化程度,该层可分为全风化强风化泥岩、中风化泥岩。

2.4 地质构造

成都地区大地构造体系的西部为华夏系龙门山构造带;其东部是新华夏系龙泉山构造带;处于两构造单元间的成都平原北起安县、南至名山、西抵龙门山脉、东达龙泉山,惯称成都坳陷,本场地位于成都南部,为凹陷中部。

2.5 水文地质条件

2.5.1 地表水

由于工程建设,填方阻断了场地北侧沟谷,致使其在场地北部形成面积约6 000 m2洼地,雨季易汇水形成暂时性积水堰塘。

2.5.2 地下水

场地地下水类型有第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两类。第四系松散岩类孔隙水主要赋存于人工填土、粉质黏土中,接受大气降水渗透补给形成上层滞水,其水量受气象因素及颗粒级配控制,勘察期为雨季,为丰水期,测得水位埋深0.4~3.1 m。基岩裂隙水主要为风化网状裂隙水及层间裂隙水,水量的大小取决于裂隙的发育程度,整体而言泥岩为隔水层,渗透系数和水量均较小。

3 原因分析

3.1 地形条件

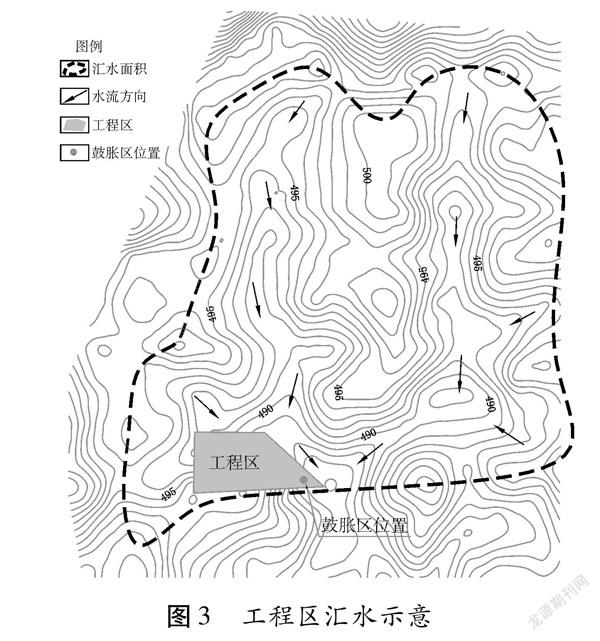

场地属于浅丘区,场地北侧、东侧、西侧均为分水岭,南侧为丘间谷地,形成一个“簸箕”型的汇水区域,十分有利于汇水,汇水面积约1.5 km2(图3)。加之抗水板出现鼓胀的部位刚好处于整个汇水区域的最低处(高程486 m),汇水区域内所有地表水、地下水均向此处径流,使得该区在暴雨时期地下水、地表水丰富。

3.2 地质条件

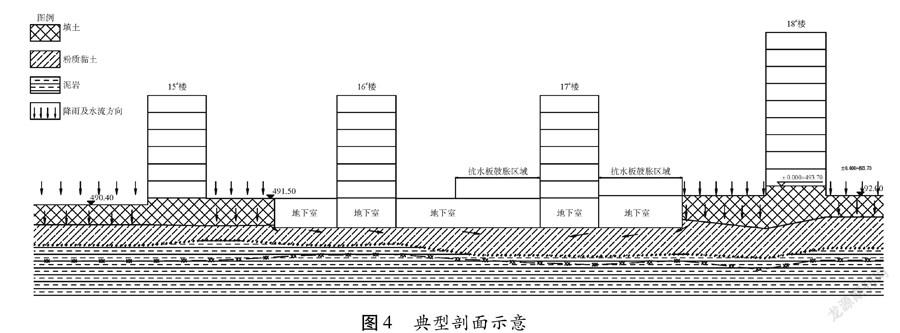

场地的原始地层主要为人工填土层(Q4ml)、粉质黏土(Q4el+dl)、泥岩(K2g)组成,人工填土层较少,位于场地西侧,粉质黏土、泥岩普遍揭露。工程修建时,对场地进行了平整,斜坡地带进行开挖,表层的填土和粉质黏土均挖除,地基岩土层为泥岩,而对场地的丘间谷地进行了回填,特别是无地下室区域,回填高度约5.1 m(±0高程为491.6 m,原始地形最低处486.5 m)。回填土主要为挖方区的泥岩块石和粉质黏土组成,土体孔隙为地表水进入地下提供了通道。降雨时,雨水沿回填土进入地下,并沿基坑肥槽进入基坑底部,对底部抗水板产生浮力,当浮力大于上部抗力時,抗水板开始出现变形(图4)。

3.3 施工影响

施工影响主要有两方面:一是抗水板鼓胀时,工程刚完成主体结构,地下室周边及回填区未能及时封闭回填,连续强降雨时,地表水沿未封闭处的回填土迅速进入地下,由于地形和地质条件,坑内水流不能及时排走,使得地下水位迅速上升而产生浮力。二是回填土为开挖形成的泥岩块石和粉质黏土,施工回填时,未能压实到设计要求,回填土内存在水体径流的孔隙通道,地表水能很快进入地下。

3.4 气象条件

2018年7月11~13日,成都连续暴雨,最大24 h降雨量为249.2 mm,工程区附近雨量站最大过程雨量达228.9 mm。长时间连续暴雨,使得区内地表水流丰富,部分水流沿地表土体进入地下,地下水位迅速抬升,在基坑底部产生较大浮力。

4 处理措施

4.1 钻孔泄压

发现抗水板鼓胀后,立即对鼓胀部位抗水板进行了钻孔,有效的释放了水头压力,避免抗水板继续鼓胀而影响建筑主体结构。

4.2 压力注浆

由于事故发生时,建筑主体已形成,很多施工方法已不适合在地下室内进行,因此采取压力注浆对抗水板下部土体进行加固,封闭地下水渗透通道。

4.3 自动排水

在地下室周围修建一圈盲沟和数口集水井,并使盲溝与集水井相连,使得地下水经由盲沟进入集水井,形成排水系统。井内安置自动抽水设备,待井内水位达到设置高度时,自动启动抽水设备,将井内水体抽到室外排水沟内[8]。

4.4 重新回填

挖除原肥槽内的回填土体,并采用3∶7灰土回填,要求渗透系数小于5×106 m/d,并及时封闭上部土体,避免地表水体通过回填土体进入地下[9]。

5 结论

不能简单认为红层丘陵区水文地质条件简单而忽视建筑的抗浮设计,应充分分析场地的汇水条件、地质条件以及气象条件,对场地的地下水进行补给、径流、排泄分析,进行合理的抗浮设计。一旦建筑出现抗浮不当,应及时采取钻孔泄压的应急措施,并对地下水进行压力注浆、自动排水、重新回填、及时封闭等永久处理措施。

参考文献

[1]刘军,李廖兵,杨凡.某地下室上浮开裂的处理与研究[J].建筑结构,2015,45(21):89-93.

[2]覃伟,杞小林,张莲花.坡地建筑地下室上浮原因分析及处理措施[J].成都大学学报:自然科学版,2016,35(1):103-106.

[3]徐其功,张惠民,李想.地下室抗浮事故原因分析与加固处理措施[C]//曹大燕,邓浩,梁爽.土木工程检测鉴定与加固改造新进展,北京:中国建材工业出版社,2014:742-747.

[4]丁力,丁坚平,杨平波.某新校区实验楼地下室上浮事故分析[J].勘察科学技术,2013(2):36-38.

[5]徐春国.地下室上浮开裂事故的鉴定与加固处理[J].建筑结构,2002,32(11):64-65.

[6]米文杰.某地下车库抗浮不足事故分析及处理[J].建筑结构,2012,42(S1):835-838.

[7]邹永发,勇为.某地下车库上浮的处理措施[J].建筑技术,2010,41(6):564-566.

[8]杨淑娟,张同波,吕天启,等.地下室抗浮问题分析及处理措施研究[J].建筑技术,2012,43(12):1067-1069.

[9]李大浪,蔡飞,黄玉屏.丘陵坡地地下室抗浮设计研究[J].有色冶金设计与研究,2016,37(2):34-37.

[定稿日期]2021-02-03

[作者简介]陈近中(1982~),男,硕士,高级工程师,从事工程勘察设计。