城市竞合视角下中国智慧城市建设驱动力研究

2021-12-16刘晔陈燕红

刘晔 陈燕红

摘 要:已有研究表明,我国智慧城市建设主要受到公共部门和技术创新的共同推进,研究发现除了常见的体制性驱动和创新驱动,城市间竞争与合作也成为促进智慧城市建设的重要驱动之一。政治、经济、区位等发展资源较好的城市在建设智慧城市过程中具有较为完善的动力体系,随着智慧城市建设的深入,城市间合作联盟与协同发展更为重要。

关键词:智慧城市;城市竞争力;城市间合作;竞争力驱动

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1009-3176(2021)06-067-(13)

一、问题的提出

2009年以来,“智慧城市”逐渐成为世界各国、地区和城市的规划建设重点,成为获取新一轮全球城市竞争力的主导方向和核心策略。根据世界银行测算,人口超百万的城市如果实施智慧城市建设计划,在投入不变的情况下,城市发展红利将增加2.5~3倍[1]。在国家战略的驱动下,我国住房和城乡建设部以国家智慧城市试点的形式于2013、2014和2015年三批共签约了311个国家试点城市(区、镇),重点项目总量超4000个。截至2015年5月,超过500座城市明确提出或正在建设智慧城市,涵盖了全国95%的副省级以上城市和76%的地级市。

在弗雷德曼的“世界城市”假说、卡斯蒂斯“流的空间”理论、泰勒的“世界城市网络”和萨森“全球城市”理论的影响下,相关理论的研究假设从城市间单一的竞争关系转变为“合作性竞争”“城市竞合”等概念。城市群发展模式的兴起,成为解决智慧城市建设早期“千城一面”问题的有效途径。处于同一区域的城市在相互竞争和相互合作的双重关系下,推动着城市的经济增长和可持续发展。一方面,地方政府为提高城市竞争力,通常会加大对交通、环境、能源等城市基础设施的投入,促进产业集群化,实现规模经济;另一方面,城市创新的诱导性制度往往会引起周边或同级城市的效仿,自中央到地方强大的政策介入和人事控制是中国特色的城市合作优势。

智慧城市作为一项政策创新被列入国家战略,其政策传递效应已经超出城市群范围,向全国进行跨越式輻射,并出现了不同层次的建设梯队[2]。在城市竞争与合作的理论背景下,城市间的竞争行为将体现在对外部投资、人力资源等可流动性生产要素的激烈争夺上,而城市间的合作行为将扩大城市的相互交往范围和资源的流动性配置[3],城市发展也将受到区位等自然资源禀赋因素的影响。当前智慧城市建设水平存在一定差异,这些差异产生的原因是什么?哪些因素成为智慧城市建设的主要驱动力?比较西方发达国家主要以技术推动和市场拉动建设智慧城市,政治驱动力在我国智慧城市建设中是否仍然占据主导地位?本研究基于城市竞争与合作的理论框架,构建推进智慧城市建设动力机制的指标体系,利用2012年至2016年49个智慧城市建设的相关数据进行回归分析,探求我国智慧城市建设的主要驱动力和发展现状。

二、智慧城市建设动力与城市竞争力:理论回顾

智慧城市作为新兴的研究热点,其目前的研究问题主要在于智慧城市顶层设计、问题与对策、路径与运营模式、标准与评价体系等方面。仅有少量文献直接针对智慧城市动力机制进行探索,如于文轩和许成委基于政府创新扩散理论,构建了一个包含五要素、政治理性和技术理性的模型来解释中国智慧城市的发展[4]。大部分有关智慧城市建设驱动力的探讨散见于智慧城市发展路径和运营模式的研究中。

从发展主体而言,这些动力机制可分为政府主导路径、市场主导路径和双向混合主导路径。市场主导路径强调通过市场机制进行资源配置,各建设主体在各自的利益需求和市场竞争压力下,不断寻求技术上的突破和科技创新,自发地在城市地区形成智慧产业集群和创新产业园,从而在技术层面推动智慧城市建设。在Hollands提出的智慧城市重要内涵中,商业驱动的城市发展成为智慧城市建设的核心要素之一,强调了城市需求对新型城市建设的推动作用[5]。政府主导路径主要依靠自上而下的力量,强调政府制定明确的智慧城市发展战略,以加大基础设施投资、推动资源要素向城市集中、支持和鼓励多元主体间形成互动和网络为主要建设方式,引导全社会参与智慧城市的建设。

随着智慧城市建设的不断深入,混合型智慧城市发展模式正在不断成型和完善,该模式同时吸收政府与市场两种力量,即在政府主导促进城市信息化基础设施完善的同时,充分利用市场机制推动建设要素向城市集聚与流动,实现自上而下和自下而上的有机结合。当前主要体现在公私合营的PPP模式,在新型智慧城市重大基础设施、区域开发、轨道交通和能源等领域的建设将成为有效的创新路径。

从驱动因素分类,可分为技术因素、创新因素和体制因素。技术驱动强调信息技术对城市发展的推动作用[6],期望凭借先进的技术实现城市的整体协调运行,包括物联网、云计算等高新技术产业[7],以及数字通信网络、嵌入式智能、传感器、知识管理软件等信息基础设施建设[8]。创新驱动强调通过人力资本、社会资本、新型经济和优质环境来推动城市发展,如Florida致力于将智慧城市置于知识、创造力以及智力资本的语境中,认为城市繁荣发展的潜力取决于它的创新阶层[9],城市中各组织的智力资本使得城市更为智能化,即通过提高教育水平、扶持创新企业等手段对人力资本投入能够培育智慧城市的创新能力[10]。体制驱动主要出现在中国、韩国、新加坡等东亚国家,政治领导、政策规划、财政支持等对推动智慧城市建设有着重要影响。李颋和于明认为,智慧城市发展是由前瞻性的顶层设计为指引、转型跨越为根本目标、社会管理为重要任务、改善民生为落脚点而推动的[11]。

在实践层面中,驱动智慧城市建设的力量并不是单一的,不同发展路径或动力因素会同时被采用,从而形成混合的动力机制和体系。因此,合理建构与选择智慧城市驱动力的分析框架十分重要。20世纪90年代开始,全球化背景下的国际竞争,也加剧了地区和城市间的竞争与合作。提高城市竞争力已经成为各国家和城市在制定发展规划时的重要目标和导向,智慧城市就是地方政府为提高城市竞争力而实施的战略和手段之一。城市竞争力成为智慧城市建设的重要动力,它既包含了政府与市场等主体,技术、创新与体制等因素,又不简单等同于这些因素的叠加。

目前城市竞争力的研究围绕其概念内涵、影响因素、竞争优势等主题,在全球、国家、城市群、个体城市等层面展开。基于不同的研究视角,城市竞争力被认为是提高财富[12]、提高生活水平[13]、吸引稀缺资源[14]、提供弹性治理和可持续发展[15]的综合能力。随着时间的推移,面对经济发展动力的变革,城市竞争力的内涵从早期对经济维度的关注,开始转向人力资本、制度环境、信息流、全球气候等可持续的发展维度[16]。城市竞争模式的侧重点也从发展因素到创新因素、从硬要素到软要素、从功能化到集成化方式转变。这种转变意味着城市竞争力背后存在一定的驱动因素和运行机制。概括起来,主要有城市竞争力的属性、时间和空间三种维度。

城市竞争力的属性维度强调城市竞争力指标自身具有的属性特征,各要素之间处于平等的对立面,主要包括一元指标和多元指标体系。一些学者利用单一的指标如人均GDP[17]、外商直接投资[18]、劳动生产率[19]或经济增长[20]等来替代城市竞争。更多学者从硬性与软性、投入与产出、显示性与解释性、经济与战略、结构与动态、供给与需求等角度,对城市竞争力的影响进行梳理[21]。其中,倪鹏飞的“弓弦箭模型”成为国内影响最大的城市竞争力模型。他将城市竞争力分解为硬竞争力(人才、资本、科技、环境、区位、基础设施、结构)和软竞争力(文化、制度、政府管理、企业管理、开放)两个部分,同时将硬竞争力要素比作“弓”,软竞争力要素比作“弦”,城市产业比作“箭”,三者相互作用形成城市竞争力。

可以说,经济(企业和产业)、人力资本、制度因素、物理因素和可持续发展已经成为城市竞争力影响因素的最大公约数。在全球城市理论背景下,城市网络、内外联系越来越成为城市竞争力研究的显著变量。通过实证研究,学者们发现城市网络中有效的交通系统、信息通信设施、城市主体间的关系网络、城市间联结等联系方式能够有效整合城市功能[22],特别是智慧型城市基础设施系统可以提升城市的竞争优势[23]。

相比静态的竞争力属性维度,城市竞争力的时间维度更加强调城市竞争力因素的动态组合,更加關注城市竞争力的演化特征和规律。许多研究证明,城市竞争力的关键影响因素将随着时间而转移并发展[24]。基于Porter对国家竞争优势驱动阶段的划分,国内一些学者将城市竞争优势的演化分为:基本生产要素驱动阶段、投资驱动阶段和创新驱动阶段[25],反映了生产要素从初级到高级、一般到专业的演替过程。

城市竞争力的空间维度影响因素的发展依托卡斯蒂斯“流的空间”概念,城市竞争力的影响因素和理论模型在全球化的网络空间里变得立体而有层次。最简单的要素布局分为内部环境和外部环境,前者包含了人力因素、制度因素、物理因素和经济因素,后者包含了经济、社会文化、科技、政治法律以及生态环境。

更为常见的要素布局是将城市竞争力划分为竞争主体内部、竞争主体所处的城市环境以及城市外部环境三个层次。倪鹏飞的“飞轮模型”中,核心层为城市本体竞争力,涉及城市人才本体、企业本体、产业本体和公共部门的竞争能力;中间层为城市内部环境竞争力,涉及生活环境、创新环境、商务环境和社会环境的竞争能力;外围层为城市外部环境竞争力,主要指城市所处的区域、国家和国际环境状况,涉及了城市群竞争力和国家竞争力[26]。在系统理论分析城市群的视角下,黄顺魁将城市群内该城市自身的竞争力称为节点竞争力,由城市群内各城市之间相互协作分工所形成的竞争力称为网络竞争力,而将独立城市组成的城市群系统整体运作出来的竞争力称为系统竞争力[27]。

应该指出,越来越多的学者将城市竞争力影响因素研究重点转向软实力和软资本;知识创新、城市网络和可持续竞争力将成为研究该主题发展的未来趋势。相比于过去,城市政府扮演了更加活跃和主动的角色;城市竞争优势更取决于信息、技术、人才、网络和速度[28];新的资源特性决定了信息时代城市竞争的模式。

然而,城市竞争力的研究也面临着许多问题。随着城市竞争力内涵的不断丰富,其所含有的指标体系覆盖面过于广泛,削弱了评价结果的针对性。同时对于指标体系的构建并不意味着对影响因素进行随机抽取和组合,而必须根据城市竞争机制、发展规律,以及研究主题来建立一个令人信服的理论基础。因此,利用城市竞争力理论来构建智慧城市建设的动力机制,能够在提高分析框架针对性的基础上,一方面有效解决现有城市竞争力框架中的指标泛化问题,另一方面有效整合智慧城市的动力因素。

三、城市竞合视角下智慧城市建设动力模型:本文的研究假设

本文假设,在经济全球化背景下,地方政府为提高城市竞争力而进行智慧城市建设。由于城市竞争力无法直接衡量,许多学者基于不同的标准利用指标建构的方式来间接表现。本文选取了城市竞争力分析框架的空间视角,认为智慧城市建设将从城市本体、城市内部环境和城市外部环境三个维度进行驱动。

城市本体指的是为智慧城市建设进行价值和财富创造的企业、产业和公共部门,对应的驱动力为企业本体驱动、产业本体驱动和公共部门驱动。城市内部环境是城市本体所处的外部环境,即智慧城市建设所依托的城市环境,驱动力包括了创新环境驱动、基础设施环境驱动和生活环境驱动。城市外部环境与城市内部环境相对应,指的是城市所在的区域环境。基于城市间竞合关系理论,城市外部环境驱动力包括区域的合作性驱动和区域的竞争性驱动两方面。为进一步采取数据检验,本文提出以下研究假设:

1.城市本体驱动

企业驱动。在我国智慧城市建设初期,企业尤其是外商作为城市建设主体之一通过与公共部门合作而进行间接参与。企业对智慧城市建设的推动主要体现在资金的支持,尤其是城市的外商投资,投资的增长能够有力保障城市的基础建设和经济发展。据此提出假设:

H1.1:外商投资水平越高,智慧城市发展水平越高。

产业驱动。服务业和通信技术产业在智慧城市建设中起着主要的推动作用。通信技术包含的信息传输、计算机软件等产业是智慧城市建设的基础,从智慧城市底层物联网的搭建到上层应用平台的设计都离不开通信技术产业的支持。据此提出假设:

H1.2:通信技术产业发展水平越高,智慧城市发展水平越高。

政府驱动。公共部门作为智慧城市政策的主要决策者和实施者,是智慧城市政策制定、政策执行和政策评估全过程中不可或缺的组成部分。政治领导方面,智慧城市建设领导小组作为核心部门,负责统筹管理智慧城市规划、建设和运行工作。在我国现行政府制度框架和决策体制下,新政策或政府创新项目负责人的身份和级别往往象征着该项政策被重视和支持的力度[29]。因此,由市委书记、市长还是其他级别的负责人担任智慧城市建设领导小组组长,代表着地方政府对智慧城市战略的重视程度,行政级别越高则越有助于协调智慧城市建设。政策制定方面,智慧城市试点的设置也是公共部门驱动力的一种,城区内设立的试点、项目数量越多,意味着资源越倾向和集中,越有助于智慧城市发展。据此提出假设:

H1.3:智慧城市建设领导小组组长级别越高,智慧城市发展水平越高。智慧城市获批试点项目数量越高,智慧城市发展水平越高。

2.城市内部环境驱动

创新环境驱动。创新是驱动智慧城市发展的主要路径之一,创新激励制度、科技资源程度、科技服务体系等构成了城市创新环境系统,而良好的创新氛围将有利于城市在其他体系上形成新的创新。知识产权保护制度是对创新产品、思想的保护,是创新动力的源泉;科学技术水平决定了智慧城市信息技术和科技创新的发展。据此提出假设:

H2.1:知识产权发展水平越高,科学技术水平越高,智慧城市发展水平越高。

基础设施环境驱动。基础设施建设是智慧城市发展的第一阶段,也是智慧城市建设的骨骼。互联网基础设施建设能快速提升城市内部的信息联通,能有效提升城市信息化能力,并且作为“智慧城市”建设的关键主体和基础已经成为世界各国的共识。据此,提出假设:

H2.2:互联网基础设施建设水平越高,智慧城市发展水平越高。

生活环境驱动。提供良好的居民生活质量是智慧城市建设的总体目标之一,它包括了生活经济水平和生态环境质量,居民居住的生态环境质量又包括了空气质量和人口密度。生活经济水平越高,建设智慧城市的物质基础和经济能力就越高;生态环境越差,人们对智慧城市政策的需求越高,因为智慧城市本身在于解决空气污染、交通拥堵等城市发展问题。据此提出假设:

H2.3:生活经济发展水平越高,智慧城市发展水平越高。生态污染越严重,对智慧城市的需求程度越高,智慧城市发展水平越高。人口越拥挤,对智慧城市的需求程度越高,智慧城市发展水平越高。

3.城市外部环境驱动

区域合作驱动。智慧城市的建设存在城市间的联动和效仿行为,通过大城市带动小城市、城市与城市之间进行经验借鉴等多种方式的互动,智慧城市政策的范围在不断地扩散和传递,形成一批在功能上互补、经验上共享的新型智慧城市。物流量越大的城市,与城市外部的联系与合作性行为越频繁。据此提出假设:

H3.1:城市物流量越大,对外联系越紧密,智慧城市发展水平越高。

区域竞争驱动。由于现阶段仍处于智慧城市建设初期,区域内智慧城市试点的建立而导致的资源倾向会引起同级政府间的竞争。市级政府所在的省级区划内,划拨的智慧城市试点数量越多,该城市为获得城市竞争力而所面临的竞争压力越大,智慧城市建设的效率和决心也越强。据此提出假设:

H3.2:地方政府建设智慧城市压力越大,政府间竞争力越强,智慧城市发展水平越高。

四、数据与方法

1.研究数据

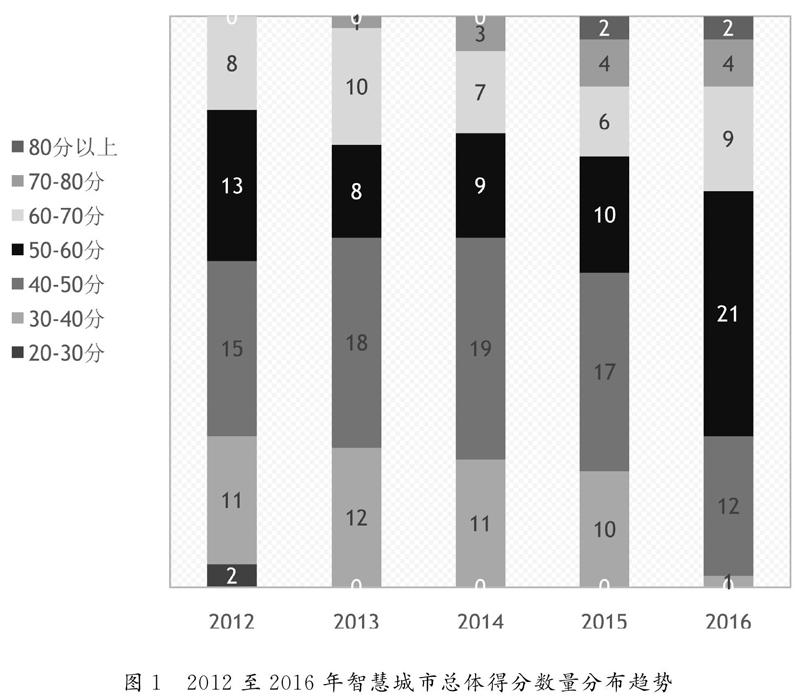

考虑到样本可比性和数据连续性,本文以《2012年智慧城市发展水平评估报告》中的样本城市(除浦东新区)为基准,基于2012年至2016年城市数据,利用多元面板回归,对49个智慧城市建设的驱动力体系进行实证研究。因变量为智慧城市发展水平,数据来源于中国社科院与北京国脉互联信息顾问有限公司(简称国脉互联)联合发布的《智慧城市发展水平评估报告》。该评估报告通过构建智慧城市综合性指标体系,在智慧基础设施、智慧管理、智慧服务、智慧经济、智慧人群与保障体系6个方面,对目标城市进行评估并计算总分。发展水平数值各项指标满分总计100分,无锡连续4年位于榜首,年均得分76.71;深圳则以历年最高分80.57于2016年排名第一。

根据图1可以看出,智慧城市整体发展水平在縱向上呈现逐年上升的趋势;横向上各城市智慧化发展程度差距较大,且处于中等及偏下水平的城市占比很大,70%以上的城市得分低于60。区域分布上,长三角和珠三角地区是我国智慧城市发展的高水平聚集地,而华北、华中和华西建设水平相对落后。行政层级上,直辖市、计划单列市和部分副省级城市智慧化水平较高,地级市智慧城市建设大多处于起步阶段。由于城市发展水平在区域分布和行政层级上存在差异,因此后续对回归模型的计算中按照区域和层级进行了分类。

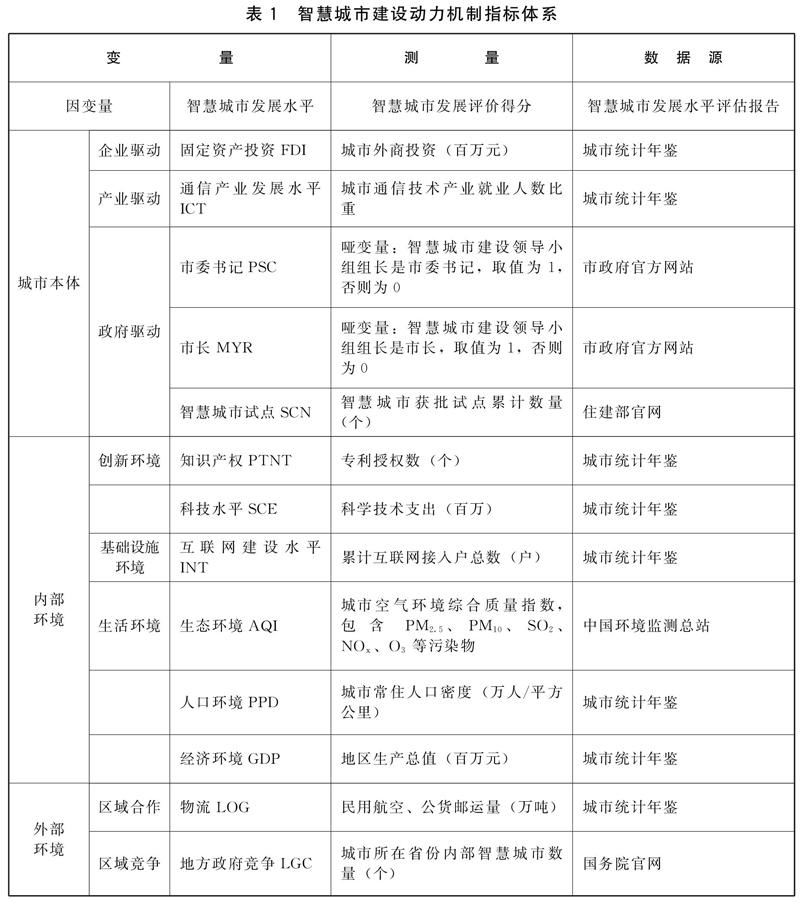

在城市本体、城市内部环境和城市外部环境的三个维度下,本文利用城市统计年鉴、政府官网和环境监测站等数据,构建智慧城市建设驱动力分析的自变量指标。对于部分无法获取直接指标的变量,本文选择了相关文献中常用的数据指标进行间接测量。同时,由于指标的数据来源分为全市和市辖区两个统计口径,因此在后续的计量过程中需要进行比对和筛选。表1展示了衡量各个驱动力的指标内涵、测量方法和数据来源。

2.模型设定

基于城市竞争力的分析框架,本文采用多元回归的分析方法构建了智慧城市建设的动力机制模型。根据环境库兹涅茨曲线理论,环境污染物的排放与城市发展之间呈倒U形,因此环境指数AQI作为二次项被加入模型中。

首先,本文运用统计分析软件STATA14.0对面板数据进行Hausman检验,结果显示该随机效应模型更为适用。接下来,通过回归分析对比发现全市区的数据统计口径结果更加显著。在锁定统计口径的基础上,本文利用White检验检测面板模型的异方差性问题,结果显示该模型不存在异方差。在这基础上本文增加了一个反映城市内部驱动的原始模型。最后,本文划分了华北华中、华东、华南和华西四个区域,以及副省级以上城市、省会城市和地级市三种行政级别,基于模型进行了回归计量。结果由表2、3显示:

五、研究发现

1.城市本体驱动

城市本体驱动模型中,产业、公共部门、创新环境、基础设施和生活环境对智慧城市发展推动作用显著。产业驱动力中,服务业产值占GDP比重与智慧城市发展在0.05水平上显著正相关(H1.2成立),说明服务业驱动路径能够有力推动现阶段智慧城市的发展,尤其是以信息网络技术为主要支撑的现代服务业,在新的商业模式、服务方式和管理方法上存有巨大的发展空间。

公共部门驱动力中,是否由市委书记和市长担任智慧城市建设领导小组组长与智慧城市发展在0.01水平上显著正相关(H1.3成立),且市委书记p值高于市长变量,说明地方政府政治领导资源的倾斜对智慧城市建设有着重要影响,担任领导小组组长的级别越高,意味着地方政府对智慧城市重视程度越高,市委书记或市长把发展智慧城市作为自己政绩新的增长点,从而有力调动和协调各方资源,促进智慧城市发展。

2.城市内部环境驱动

创新环境驱动中,专利授权数与智慧城市发展在0.001水平上显著正相关(H2.1成立),意味着创新环境的构建在推动智慧城市建设方面至关重要。早期智慧城市建设出现一系列问题的根本原因是缺乏创新环境和创新动力,因此我国在提出建设新型智慧城市后,首要的着力点在于构建创新体制,以支撑和激励现代技术创新成果的产生。

基础设施环境中,互联网接入户数量与智慧城市发展在0.05水平上显著正相关(H2.2成立),而宽带信息基础设施作为“智慧城市”建设的关键主体和基础已经成为世界各国的共识。

生活环境中,人口密度与智慧城市发展在0.05水平上显著负相关(H2.3部分成立),表明现阶段人口密度过高,导致人们对创新城市管理和智慧城市建设产生了大量诉求。地方政府、企业、社会组织等城市主体面对需求方的压力,共同推进智慧城市的发展。

3.城市外部环境驱动

当我们加入城市外部驱动因素时,城市与城市之间的关系被考虑进来,模型二的回归结果显示智慧城市建设的驱动力中只有公共部门、创新环境和区域竞争驱动在统计学上显著;其中,城市所在省份内部智慧城市数量与智慧城市发展在0.001水平上显著正相关(H3.2成立),意味着在智慧城市建设的过程中,除了行业之间日益激烈的竞争趋势,地方政府之间也存在一定的竞争关系。为获取城市竞争力,地方政府在同级政府实施智慧城市项目的压力下,会采取效仿或互补的方式来推进智慧城市建设。虽然其他变量不够显著,但是回归符号与城市内部模型保持一致,一定程度上说明了回归结果的稳健性。

虽然区域合作变量并不显著,但在一定程度上说明我国目前地方政府碎片化的状态仍在延续,而碎片化致使地方政府间的关系长期处于一种相互隔离与相互竞争的状态。樊纲和张曙光认为,中国地方政府之间的竞争开始于中央政府松开集权捆绑之后,地方政府之间为争夺中央政府分配的政策和经济资源而展开竞争[30]。从早期城市管理中地方政府对开发区建设的争夺,到如今智慧城市建设上地方政府间的竞争,处于同一区划内的同级政府竞争最为激烈。地方政府向中央政府争取优惠制度或某项制度率先试点是常见的竞争方式之一。同时,这种政府间竞争具有政绩和公共性的双重性质,以政绩考察地方政府和地方官员的制度,使得处于同一个辖区之内的地方政府之间,必然产生竞争行为;公共性则以地方政府作为辖区公共利益代言人,其竞争的目标在于实现包括自身经济利益在内的辖区共同利益的最大化。由于我国智慧城市建设整体受到公共部门、创新和城市竞争三种作用力的共同驱动,因此在基于这两个属性形成的象限中,地方政府发展智慧城市是一种政绩与公共性并存的竞争关系。

4.不同区域和级别的智慧城市驱动力表现

当我们进一步区分智慧城市建设所在地的区域分布和行政级别,可以发现华东和华南地区在企业、产业、公共部门、创新环境、基础设施环境、生活环境以及区域合作方面具有较为完善的智慧城市建设动力体系。华东地区的政府财政预算收入与智慧城市发展在0.05水平上显著正相关(注:由于本文篇幅所限未列入),表明财政资金雄厚的地方政府在实施智慧城市建设中确实占有优势。而华西、华北和华中地区智慧城市建设的驱动机制尚未得到良好建立。

相较于非副省级省会城市和地级市,副省级以上城市在公共部门、创新环境、经济环境和区域合作方面的驱动力更为完善。但行政级别更低的非副省级省会城市和地级市區域竞争驱动更加显著。

值得注意的是,行政级别为副省级以上的、处于华东和华南较为发达地区的城市,城市间的合作关系对智慧城市建设的推进作用大于城市间的竞争关系;而对于行政级别较低的、处于智慧城市建设追赶或起步阶段的城市,城市间的竞争关系则为推进智慧城市发展带来更多动力。因此,在智慧城市建设的初级阶段,城市间的竞争关系将成为主要驱动力,以激励地方政府战略布局和发展;当智慧城市建设达到一定水平时,城市间的合作关系更加重要。例如,智慧城市联盟就是体现智慧城市协同创新机制的标志性主体,它涵盖了全国性、区域性和城市层级的联盟合作。

六、结论与讨论

在智慧城市建设动力与城市竞争力理论现有文献的基础上,本研究构建了智慧城市发展的驱动力解释模型,并通过实证数据进行检验。研究发现:除了常见的体制性驱动和创新驱动,城市间竞争与合作也成为促进智慧城市建设的重要驱动之一。目前,我国智慧城市建设主要受到公共部门、创新和城市竞合三种作用力的共同推进。政治、经济、区位等发展资源较好的城市在建设智慧城市过程中具有较为完善的动力体系,并且随着智慧城市建设的深入,城市间合作联盟与协同发展更为重要。

本文相较于先前有关智慧城市的研究,在三个方面进行了一定的创新和延展:首先,本文的研究假设认为在经济全球化背景下,地方政府实施智慧城市建设是为了进一步获取城市竞争力;该研究视角对地方政府智慧型城市政策实践的激励机制和绩效管理有一定的启发。其次,与西方国家技术推动和市场需求拉动的智慧城市建设动力不同的是,中国公共部门的政治和政策驱动在创新城市基础设施等管理体制上有着重要影响,是不可忽略的变量之一。第三,对城市间竞争与合作关系的思考加深和拓展了智慧城市的内涵,构建了智慧城市内部与外部之间的联系,这为进一步的理论发展和经验检验奠定了基础。

同时,本研究也存在诸多不足,需要进一步完善和深化:首先,因变量智慧城市发展水平的测量由中科院和国脉互联进行,在2012年至2016年的评估过程中数据指标设计并不具有完全的连续性,该项目对智慧城市水平测量指标的内外效度需要进一步检验。其次,自变量地级市层面的数据在保证数据年份的前提下获取难度较高,在使用代理變量过程中也容易出现一定的误差。

参考文献:

[1]辜胜阻,王敏.智慧城市建设的理论思考与战略选择[J].中国人口资源与环境,2012,22(5):74-80.

[2]第二届(2012)中国智慧城市发展水平评估报告[R].北京:北京国脉互联信息顾问有限公司,2012.

[3]胡艳,唐磊,蔡弘.城市群内部城市间竞争和合作对城市经济发展的影响——基于空间溢出效应对长三角城市群的实证检验[J].西部论坛,2018,28(1):76-83.

[4]于文轩,许成委.中国智慧城市建设的技术理性与政治理性——基于147个城市的实证分析[J].公共管理学报,2016(4):127-138.

[5]HOLLANDS R G. Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?[J]. City, 2008, 12(3): 303-320.

[6]BELISSENT J. The core of a smart city must be smart governance[J]. Forrester Research Inc., Cambridge Google Scholar, 2011.

[7]彭继东.国内外智慧城市建设模式研究[J].城市观察,2012,2.

[8]MITCHELL W. Intelligent cities[J]. E-Journal on the Knowledge Society. 2007.

[9]FLORIDA R. The rise of the creative class and how its transforming leisure, community and everyday life[J]. New York, 2010.

[10]LIU A C, DEL B O C, NIJKAMP P. Smart Cities in Europe. In 3rd Central European conference in regional science– CERS 2009, 7–9 October Koice, Slovak Republic[C].Slovak, 2009.

[11]李颋,于明.辨析智慧城市的三大误区[J].中国经济和信息化,2011(14):74-84.

[12]BEGG I. Cities and competitiveness[J]. Urban studies, 1999, 36(5/6): 795-809.

[13]MALECKI E J. Hard and soft networks for urban competitiveness[J]. Urban studies, 2002, 39(5/6): 929-945.

[14]DEAS I, GIORDANO B. Conceptualising and measuring urban competitiveness in major English cities: an exploratory approach[J]. Environment and Planning A, 2001, 33(8): 1411-1429.

[15]WEBSTER D, MULLER L. Urban competitiveness assessment in developing country urban regions: The road forward[J]. Washington DC: INFUD, 2000.

[16]MARTIN R, SIMMIE J. The theoretical bases of urban competitiveness: does proximity matter?[J]. Revue dconomie Régionale & Urbaine, 2008 (3): 333-351.

[17]COOKE P,SIMMIE J.Knowledge,Innovation and the Competitiveness of Cities [C]/ / Buck N,Gordon I,Harding A,Turok I. Changing Cities: Rethinking Urban Competitiveness,Cohesion and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan,2005: 97 - 111.

[18]朱列,聂春丽.大城市群内部城市间竞争、合作关系实证研究——以珠江三角洲城市群为例[J].广西社会主义学院学报,2015(2):90-94.

[19]胡艳,唐磊,蔡弘.城市群内部城市间竞争和合作对城市经济发展的影响——基于空间溢出效应对长三角城市群的实证检验[J].西部论坛,2018,28(1):76-83.

[20]PORTER M. The competitive advantage of nations[M].New York:The Free Press 1990,1990.

[21]KITSON M, MARTIN R, TYLER P. The regional competitiveness debate[J]. The regional competitiveness debate, 2005.

[22]SINKIENE J. City Competitiveness: Concept, Factors, Model[C]//International conference current issues in management of business and society development.Riga,7-9 May,2009.

[23]倪鵬飞.中国城市竞争力报告No.1推销:让中国城市沸腾[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[24]BRGER M J, VAN OORT F G, WALL R S, et al. Analysing the Competitive Advantage Of Cities in the Dutch Randstad by Urban Market Overlap[M]//Metropolitan Regions. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013: 375-391.

[25]BULU M. City Competitiveness and Improving Urban Subsystems: Technologies and Applications[M].Hershey Pennsylvania:IGI Global, 2011.

[26]于涛方,顾朝林.论城市竞争与竞争力的基本理论[J].城市规划汇刊,2004(6):16-21.

[27]线实,陈振光.城市竞争力与区域城市竞合:一个理论的分析框架[J].经济地理,2014,34(3):1-5.

[28]倪鹏飞.中国城市竞争力报告No.4 楼市:城市中国晴雨表[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[29]黄顺魁.竞争,合作与联动:城市群视角下城市竞争力研究[D].广州:暨南大学,2012.

[30]WAGNER J, DAVIES S, SORRING N, et al. Advancing a New Wave of Urban Competitiveness: The Role of Mayors in the Rise of Innovation Districts[J]. Brookings,2017.

(责任编辑 矫海霞)